Невозможно деколонизировать музей, не деколонизировав мир: интервью с Ариэллой Аишей Азулай

Политическая теоретикесса утверждает, что спустя пять столетий империалистического строя и разрушения, у людей наконец появилось право жить рядом с теми предметами, которые были похищены из их культуры. Перевод публикуется проектом She is an Expert — первой базой женщин-эксперток в России. Цель проекта — сделать видимыми в публичном пространстве мнения женщин, которые производят знание и готовы делиться опытом.

Интервью — Сабрина Алли*

TW: Интервью содержит описание сексуального насилия.

Лишь повзрослев, когда она впервые обнаружила свидетельство о рождении своего отца, политическая теоретикесса Ариэлла Аиша Азулай узнала имя своей бабушки по отцовской линии, а вместе с тем и тот факт, что у неё алжирское происхождение. После этого Азулай восстановила имя, от которого отказался её отец — Аиша. «Мой отец явно не хотел, чтобы это имя где-либо проявилось и ассоциировалось с нашей семьёй. Это могло бы запятнать тот полубелый образ, над созданием которого он так трудился [в Израиле]», — пишет Азулай в своей новой книге Potential History: Unlearning Imperialism (Потенциальная история: отучаясь от империализма). Она обвиняет своего отца в том, что он «предал предков», и осуждает эту привычку стирания ради прогресса. Точно такая же логика убедила моего отца в том, что мне не нужно знать ни имени дедушки, ни причин его переезда из Индии в Детройт в начале XX века. Будто бы стирание этих важных деталей стёрло бы его-моё-различие.

«Потенциальная история» — это проект, охватывающий века и народы, начиная с массового изгнания евреев и мусульман из Испании в 1492 году и заканчивая сегодняшней Палестиной. Это критика и интервенция в производство империалистского знания и технологий, поддерживающих это знание: музеи, национальные архивы, сама историческая дисциплина, дискурс о правах человека, а также фотокамера, которая «сделала видимым и приемлемым разрушение мира империй, но и легитимизировала построение мира в империалистских терминах». Азулай — не только авторка, но и режиссёрка и профессорка современной культуры и медиа в Университете Брауна — развивает эту теорию ещё в своей программной книге Civil Imagination: A Political Ontology of Photography (Гражданское воображение: политическая онтология фотографии), где она позиционирует корни фотографии в изъятии и стирании. В «Потенциальной истории» Азулай стремится «найти неимпериалистские смыслы в уже существующем знании, которое подверглось манипуляциям и переносам в другие области посредством империалистической логики». Это включает в себя переосмысление всего, начиная с временных рамок и заканчивая политическим суверенитетом и интерпретацией отдельных фотографий.

И конечно, эта далеко не только умозрительная работа. Азулай, которая отказалась от своего израильского гражданства, призывает к открытым границам и фундаментальному праву на миграцию. Она утверждает, что люди, чьи миры были разрушены столетиями империализма, имеют право жить рядом с теми объектами, которые были разграблены из их культуры, и теперь находятся в «нейтральном» пространстве западных музеев. Вообще, по её мнению, как раз эти объекты и могут представлять ту самую «документацию», которую требуют от мигрантов страны, в которых располагаются эти музеи.

Я общалась с Азулай по Google Chat, когда она была в Берлине, а я — в Бруклине. Она предвосхитила нашу дискуссию, заявив, что старается мыслить и общаться в неимпериалистских терминах. Я восприняла это как приглашение позволить языку выходить на неожиданные тропы. После чего последовала плотная, насыщенная, где-то пугающая, но и наполненная надеждами дискуссия о (не)возможности деколонизации, потенциале галерейных пространств и невидимой работе исследователей. Центральное место в работе Азулай — будь то создание книги, галерейной выставки или фильма — занимает отказ от роли учёного, который, будучи экспертом, приписывает значения и «открывает» новые знания. На практике это включает в себя отслеживание, обрезку, вырезку, сопоставление, аннотирование и стирание текстов из тотализирующих исторических нарративов. Однако её работа ещё обширнее: «Потенциальная история» не только о прошлом, но и о бесчисленных возможностях настоящего.

— Сабрина Алли

«Такое представление о фотографиях как об отдельных объектах, которые могут принадлежать одному человеку или учреждению, собственно, и является частью империалистского режима, который заставляет нас верить, что фотография запечатлевает ушедший момент, по отношению к которому мы уже опоздавшие».

Алли: Я бы хотела начать с фотографии. Вы пишете: «Фотографии не следует рассматривать как сырьевой архаичный материал, как первоисточники или позитивные факты, внутренний смысл которых должен быть раскрыт через исследование». Так что же такое, по-вашему, фотография?

Азулай: Изначально фотография была изобретена как имперская практика, и поэтому была продуктивна, — она была направлена на производство изображений и, в более широком смысле, товаров. Валоризация продуктов фотографии, то есть сами фотокарточки, бесспорно позволяла использовать чужой неоплачиваемый труд — то есть тех, кого фотографировали — как сырьевой материал.

В неимпериалистском понимании фотографии сама фотокарточка является лишь одним из возможных результатов сложного комплекса пересечений. В этом пересечении участвует не только тот, кто непосредственно держит фотоаппарат, но и те, кто сейчас перед ним, а также другие участники, включая воображаемых зрителей. И эти зрители могут быть разными для фотографируемого и фотографирующего. В то время как человек, который держит в руках фотоаппарат, скорее всего, принадлежит среде экспертов — скажем, редакторов, в чьих изданиях его опубликуют, а также их аудитории, — человек же, которого сфотографировали, имеет свои собственные представления и устремления. Мы не должны позволять фотографии — условному продукту — затмевать сложный характер встречи, во время которой она была сделана, равно как и размывать неравенство, модели эксплуатации и несоизмеримые ожидания, устремления и формы участия, присущие фотографическому событию.

Когда мы перестаём думать о фотографии как о центральном элементе или конечном продукте фотографии как практики, в этом случае мы уже видим как её империалистский, так и неимпериалистский потенциал. Такая смена фокуса облегчает и понимание того, как легко нами можно манипулировать для натурализации империалистской природы фотографии: а именно, когда мы принимаем за должное предписанные роли кураторов, фотографов, зрителей. Такое представление о фотографиях как об отдельных объектах, которые могут принадлежать одному человеку или учреждению, собственно, и является частью империалистского режима, который заставляет нас верить, что фотография запечатлевает ушедший момент, по отношению к которому мы уже опоздавшие. Это воспитывает в нас империалистское представление о времени и превращает общие встречи в собственность кого-то одного.

Фотография изначально создавалась на уже существующих имперских практиках, структурах и режимах, которые она продолжает воспроизводить доселе. Относиться к фотографии так, как будто она имеет отдельную историю, начавшуюся с изобретения прибора в девятнадцатом веке, означает игнорировать то, как фотография ускоряла и усиливала процесс примитивного накопления богатства (особенно визуального), труда и ресурсов людей в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Без этого примитивного накопления фотографического богатства большинство музеев и архивов западного типа не могло бы существовать. Учёные даже не задумываются о том, что рассматривают музеи и архивы исключительно как благоприятные места для проведения исследований и поиска объектов и напрочь забывают, что тем самым сами участвуют в слиянии насилия и науки. В своей книге я отказалась от центральной роли фотоаппарата в истории фотографии, выведя на первый план «инфраструктуру изъятия», то есть то, что позволило фотоаппарату получить доступ к людям в качестве бесплатного сырья для производства фотографий, которые в свою очередь стали «первоисточниками» для интерпретаций и работы экспертов. В книге я ставлю под вопрос натурализацию этой категории «источники» («первичные» или «вторичные») и реконструирую процессы производства, накопления и натурализации фотографического «сырья» в условиях империалистской власти. Что мы понимаем под бесплатным сырьевым материалом, для кого он бесплатен и о чём мы при этом забываем?

Алли: Меня просто поразила та часть книги, где вы анализируете фотографии такого известного события, как Холокост. Что я вынесла из вашего анализа, так это то, что мы, зрители, не наделяем фотографии значениями, они уже нам даны. Это всё фотографии, которые мы все признаём как показывающие картины Холокоста и ставшие иконическими, что делает их исключительными по сравнению с другими чудовищными историческими событиями.

Азулай: Определение термина «Холокост» как истребление евреев преуменьшает роль многочисленных других групп, на которых были нацелены нацистские планы по истреблению. Это позволяет придать исключительный характер истреблению евреев наряду с исключительностью планов нацистского истребления, тем самым нормализовав многовековой геноцид множества других народов.

Все фотографии гор трупов, сделанные в освобождённых лагерях, ассоциируются исключительно с истреблением еврейского народа, хотя на самом деле мы не можем с уверенностью сказать, чьи именно это были тела, поскольку в концентрационных лагерях были заключены и истреблены и другие группы. Ими могли быть и африканские солдаты из колоний, которые были взяты в плен и отправлены в лагеря, и коммунисты, и евреи, и цыгане. Такой подход позволяет создать режим дифференцированной восприимчивости к насилию, основанный на том, кто и кем преследуется и при каких обстоятельствах.

При таком режиме быть рождённым «израильским евреем» — категорией насилия по отношению как к неевреям, так и к небелым евреям — означает признание исключительности насилия в отношении к

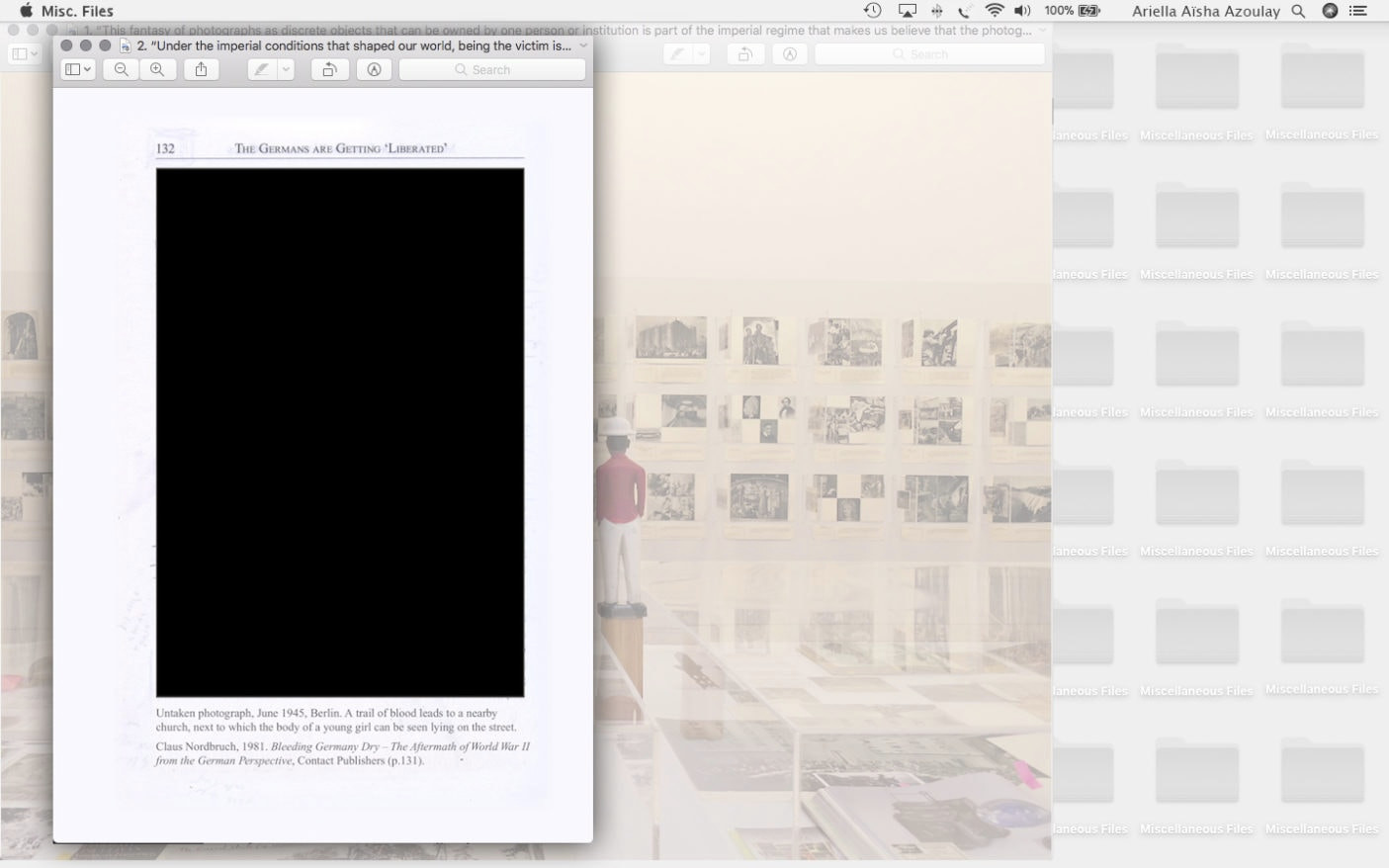

И это подводит нас вот к какой картине. Мой проект по включению изнасилования немецких женщин в фотографическое воображаемое Второй мировой войны возник в условиях подобного исключения. Среди тысяч фотографий, сделанных в период, который принято называть окончанием Второй мировой, нет ни одной фотографии, связанной с изнасилованием одного-двух миллионов немецких женщин. Вместо того чтобы идти в архив и искать фотографии этих актов, я просмотрела существующий корпус фотографий. Основываясь на предположении, что многие из них должно быть были сделаны в тех же местах, где происходили сами изнасилования — от одного до двух миллионов изнасилований на территории, скорее всего, одного города, учитывая плотное географическое распространение изнасилований, — я спросила себя, какие из них (фотографий) потребовали дополнительных эпистемологических манипуляций с целью разрыва связи между войной и массовыми изнасилованиями женщин. Вопрос состоял в том, как отказаться от статуса изнасилований как сопутствующих основным событиям войны и зарождению демократической политической теории, чтобы показать их важную роль в навязывании «нового мирового порядка».

Перед тем как приступить к изучению вопроса об изнасилованиях немецких женщин, я исследовала изнасилования палестинских женщин еврейскими солдатами и их роль в установлении расового патриархата в Израиле. Другие исследователи изучали также изнасилования женщин в период разделения Индии и Пакистана, а также изнасилования порабощённых африканок и афроамериканок. Когда рассматриваешь эти изнасилования вместе, трудно не заметить, что без зверства изнасилований демократия не смогла бы приобрести статус единственного жизнеспособного политического режима. Другими словами, массовые изнасилования женщин занимают центральное место в западной демократии и были ею замаскированы.

Серией «нетронутых фотографий изнасилования» я включаю в архив другой вид фотографии — то, что я называю «нетронутой фотографией». Из книг я взяла предложения об изнасилованиях немецких женщин в 1945 году и сделала из них подписи. Я напечатала эти подписи под пустыми квадратами разных размеров, которые нужны, чтобы заполнить пустоту в архиве, — тем самым я бросила вызов тому, как работает империалистский архив методами отсутствия и замалчивания. Когда нас пленяет эта ловушка «архивной тишины», в наших руках возможность найти те документы, которые архив может сокрыть от нас. Производство таких заменителей — это способ ухода с позиции пассивных клиентов того, что архив нам предлагает, в сторону активной позиции отказа от его полномочий определять, что существует, а что — нет. Но тут стоит подчеркнуть, что эти заменители не отмечают неизвестные события — они сознательно отмечают те события, о которых мы точно знаем, что они произошли, однако которые архив определяет как

Массовое изнасилование немецких женщин союзными войсками в оккупированном Берлине после 1945 года оправдывалось тем, что немцы должны были «заплатить высокую цену». Когда некоторые немецкие женщины пытались заговорить об этих изнасилованиях, их заставляли замолчать под тем предлогом, что, будучи гражданками свергнутого немецкого нацистского режима, они не могут занять положение жертвы. В империалистских условиях, которые определили мировой порядок, быть жертвой — это не только результат насилия, но это ещё и «право», которое можно как дать, так и отнять. Будучи рождённой еврейской женщиной, я чувствовала себя вынужденной использовать своё положение еврейки против того, как эта история была написана, дабы оправдать насилие. Как исследовательница фотографии я пыталась вписать эти изнасилования в то же самое воображаемое насилие, из которого они были изъяты, и поместить его рядом с другими видами насилия, отвергнув предоставленный нам сценарий о жертвах и преступниках.

«В империалистских условиях, которые определили мировой порядок, быть жертвой — это не только результат насилия, но это ещё и «право», которое можно как дать, так и отнять».

Алли: Я вот пытаюсь понять, в каким мы всё-таки находимся отношениях с фотографией и какие у этих отношений границы. Имеем ли мы право видеть всё? Какова роль фотографии в создании культуры памяти?

Азулай: Мы, конечно, не имеем права видеть всё, однако это не должно определяться ни государством, ни экспертами. Практика неимпериалистской потенциальной истории, как я пишу в своей книге, как раз и занимается тем, как различные сообщества могут установить границы этого империалистского права, заново не воссоздавая некую модель универсальной этики взгляда. Есть совсем недавний пример, касаемо публикации в прошлом году (2019 — Прим. Пер.) книги «Секс, раса и колонии» французского историка Паскаля Бланшара. И он вёл себя как якобы объективный, нейтральный историк, который совершил «открытие», найдя коллекцию открыток из французских колоний, и профессиональный долг которого состоял в том, чтобы донести их до общественности. В общем, это открытки, демонстрирующие разной степени сексуальное насилие, которые ходили по Французской империи в те времена. И эти изображения, безусловно, не являются никаким его открытием, да и вообще такие коллекции не должны публиковаться под мантрой «просвещения».

Это просто академическая наглость, порождённая империалистским познанием, которая позволяет историку действовать так, как будто не имеет никакого значения, что вообще-то жертвы и их потомки прекрасно осведомлены, что с ними сделали, — ничто не может считаться «известным», пока это не сформулировал какой-то авторитетный эксперт на наукообразном языке. Эти историки, «открывающие» имперское насилие где-то в архиве, скорее стремятся поделиться своим «знанием» со своими коллегами, которые точно так же пользуются аналогичными привилегиями доступа к документации насилия с целью академических «открытий», но никак не для того, чтобы остановить насилие, записанное в документах.

Для белого французского мужчины-историка эти открытки из XIX века — это исторические объекты. А для расиализированных женщин бывшей Французской империи это вовсе не нечто ушедшее в прошлое — об этом хорошо написали участни_цы французского коллектива Cases Rebelles в своём блестящем манифесте «Измученные тела колониального спектакля» (Les corps épuisés du spectaque colonial), когда выступили против публикации этой книги. До тех пор, пока империалистское насилие не будет прекращено путём трансформации и преобразования инфраструктуры, допускающей его, подобное насилие останется реальностью. Поэтому вместо того, чтобы рыскать в поисках каких-то универсальных правил, разработанных экспертами, у конкретных локальных сообществ должно быть право самим устанавливать правила, кто имеет право видеть и показывать, что известно и неизвестно об имперском насилии и как его можно исправить.

Идея книги заключается в том, чтобы на примере 500-летнего периода — начиная с 1492 года и далее — выдвинуть на первый план то количество империалистского насилия, которое требовалось и ещё требуется для разрушения стольких культур и при этом создания условий для успешного существования империалистской сказки об универсальности. Например, если мы возьмём тему взглядов на боль и смерть, то этот как бы универсальный этический код теряет всякий смысл при расширении охвата этой темы вплоть до 1492 года. И речь здесь не о том, можем ли мы в будущем показывать трупы или нет; вопрос в том, что делать с уже показанными трупами, а тем более производимыми сейчас? Напоминание о том, что за последние 500 лет акторами империй были убиты миллиарды людей, является ещё и напоминанием о том, что нет ничего прогрессивного в идее не показывать тела.

Алли: Империалистская идея темпоральности утверждает, что время состоит из дискретных единиц. Есть прошлое, которое закончилось, есть настоящее и будущее. В своей работе вы рушите эти границы, которые необходимы для поддержания империализма, как пространственные, так и темпоральные, но также и внутри таких учреждений, как архивы и музеи. Глядя на эту фотографию, можете ли вы рассказать больше о своём понимании связи между нахождением разграбленных объектов в музеях и той нейтрализующей функции, которую музеи выполняют в обществе?

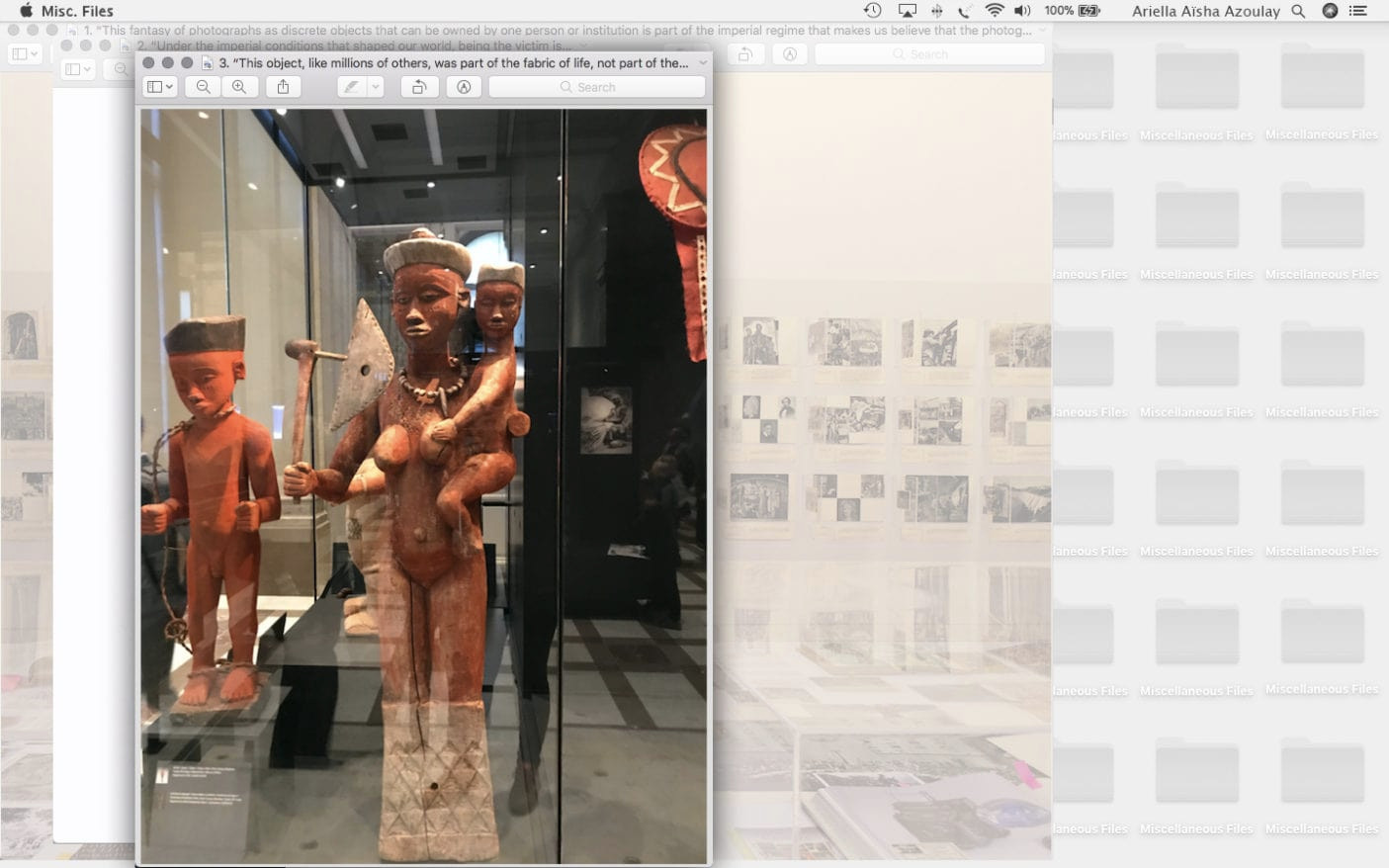

Азулай: Я сделала эту фотографию в прошлом году в бельгийском Королевском музее Центральной Африки в Тервурене. Этот музей был основан королём Леопольдом II для экспозиции предметов, украденных из Конго, доступ к которым был ему «гарантирован» другими империями. Король Леопольд II, ответственный за геноцид миллионов конголезцев, построил этот музей за счёт ресурсов, неоплаченного труда и ценностей, которые он разграбил в Конго. Семь лет назад музей объявил о начале процесса деколонизации и закрыл свои двери до повторного открытия в прошлом году. Однако я боюсь, что у музея довольно ограниченное представление о деколонизации.

В 1950-х годах, когда Конго ещё находилось под бельгийской оккупацией, этот объект стоял на крыше дома вождя. Впервые я увидела его в маленьком буклетике с фотографиями, сделанными бельгийским искусствоведом. Каково это быть бельгийским искусствоведом, публикующим исследования в государственных изданиях тогда, когда предметы, которые вы изучаете, украдены, а люди, которым они принадлежат, находятся в оккупации? А это значит, что у вас есть свободный доступ ко всему экспроприированному у этих людей, а также империалистское право видеть всё. Это право поддерживается внутри кружка империй, но отметается людьми, которым принадлежат эти объекты по праву.

«Этот объект, как и миллионы других, был частью ткани жизни, а не частью монокультуры, которую мы сейчас называем “музеем”».

Даже несмотря на колонизированное положение, люди искали способы не позволить экспертам увидеть всё. Их сопротивление часто подавлялось вооружёнными силами, однако просто игнорировалось невооружёнными экспертами от империй, то бишь учёными. И снимок этого предмета из 1950-х явное тому подтверждение. Тот бельгийский искусствовед, сделавший ту фотографию, написал в подписи, что левая рука была намеренно сломана местными жителями, которые не хотели раскрывать весь её смысл и отдать тем самым власть над объектом. И несмотря на то, что искусствовед вроде как понял это послание, он, тем не менее, сфотографировал этот предмет, который затем был передан в музей и до сих пор там стоит — и никак не отражает то насилие, которое способствовало его передаче. И сегодня, находясь в этом музее, рядом с ним нет никакой экспликации, свидетельствующей о том сопротивлении, а предмет, фактически изготовленный в середине XX века, экспонируется как старинный племенной объект, как своего рода руина.

Местные жители были готовы повреждать значимые для себя объекты только для того, чтобы защитить свою культуру от захватнических взглядов колониалистов. Чего мы не можем знать, конечно, так это то, увеличилось или же уменьшилось количество насилия в их сторону, чтобы заставить их раскрыть свои тайны во имя науки и «общечеловеческих» ценностей искусства, знания и сохранения истории. Этот объект, как и миллионы других, был частью ткани жизни, а не частью монокультуры, которую мы сейчас называем «музеем». Когда мы говорим о разграблении, в этом случае насилие — это не только изъятие, но и ещё насилие натурализации: а именно демонстрация посетителям некогда изъятых предметов в отрыве от их физической, духовной и культурной среды, частью которой они когда-то были, но и в отрыве от десятилетий насилия,

Алли: Так вообще, можно ли деколонизировать музей или деколонизировать архив? Ваша работа вполне вписывается в концепцию общественного движения, призывающего к деколонизации, как например «Деколонизируй это место» (Decolonize This Place).

Азулай: Невозможно деколонизировать музей, не деколонизировав мир. И это не означает, что мы не должны заниматься этой важной работой, однако необходимо подходить к этому с полным осознанием того, что деколонизация не может ограничиться отдельными объектами, музеями или архивами, и она не примет основательный характер до тех пор, пока люди, у которых это всё богатство было экспроприировано, не получат возможности возглавить этот процесс. Речь идёт не о найме отдельно взятого куратора из Конго или Нигерии, а об открытии границ империй и о том, чтобы дать возможность людям перестроить свою жизнь в непосредственной близи к значимым для них объектам.

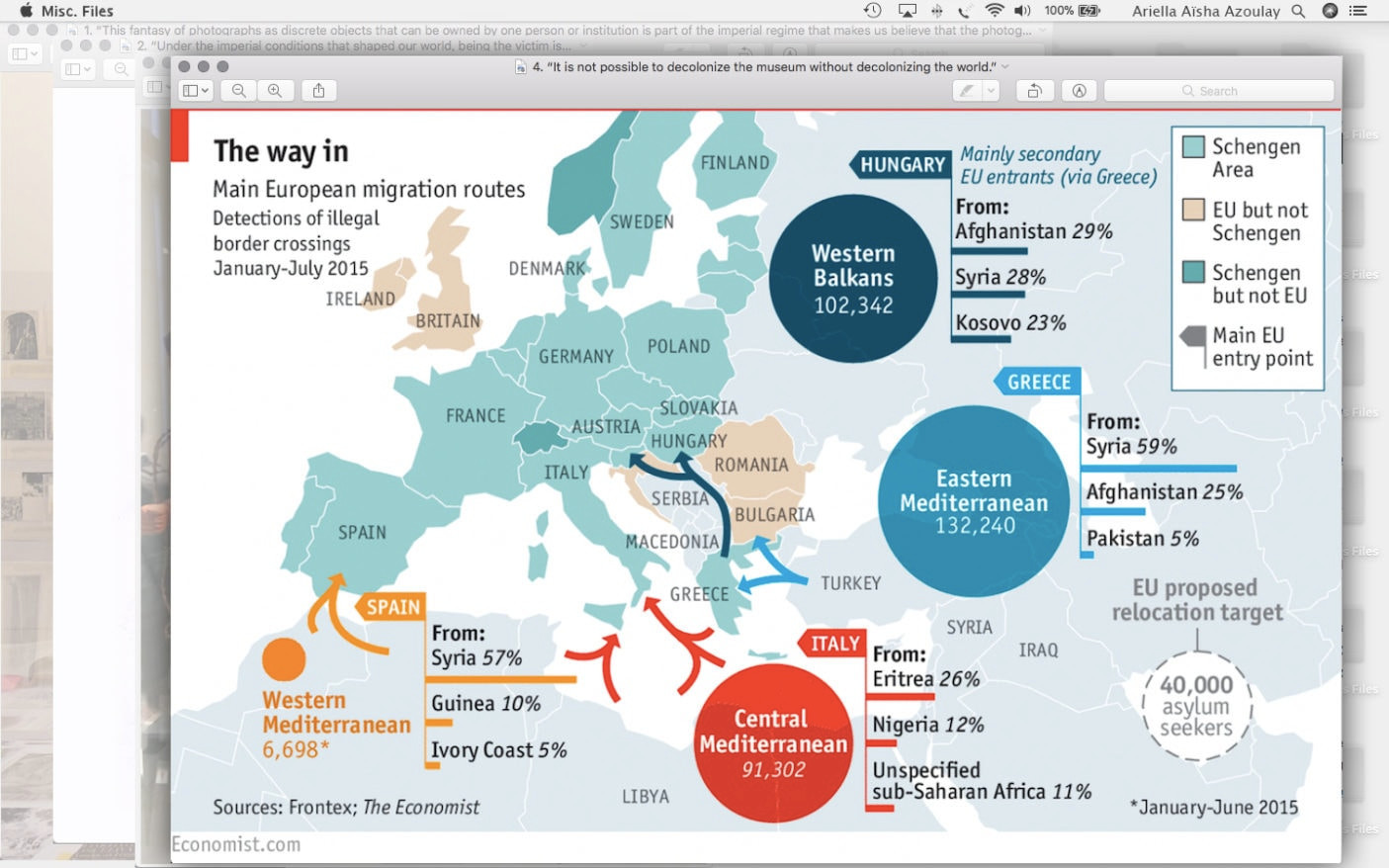

Когда я смотрю на карту миграции, я вижу закономерности контрэкспедиций — запоздалое перемещение людей с целью воссоединиться с объектами, которые насильственно эмигрировали от них десятилетия и столетия назад. Нам следует подумать о тех людях, которые числятся «недокументированными» наряду с массовой принудительной миграцией предметов, начавшейся в XVI и XVII веках, — предметов, которые до сих пор хранятся в имперских архивах, музеях и библиотеках.

«Невозможно деколонизировать музей, не деколонизировав мир».

Вместо того, чтобы размышлять о деколонизации музея как отдельной институции, как если бы музей существовал в своём отдельном мире, я исследую связи между миграцией людей и объектов, исходя из чего я сформулировала неимпериалистское право — право жить рядом с теми объектами, которые вам принадлежат. Будь у нас такое право, нетрудно представить себе, что значит жить в мире, свободном от границ империй, в мире, где люди, чья культура была уничтожена, признаются теми, чьи права вписаны в объекты, хранимые в музеях западного типа.

Вместо того чтобы называть этих людей «недокументированными», я предлагаю смену парадигмы, которая позволит нам увидеть их «документацию», то есть их право на объекты, хранящиеся в музеях западного типа. Та статуя со сломанной рукой хранит в себе право конголезцев использовать ресурсы Бельгии для восстановления своего мира. Вместо того чтобы рассматривать этих людей как беспредметных и безместных, мы должны признать их «мирность» (worldliness) в их объектах, которые сегодня насильно хранятся в музеях, и призвать эти объекты отстаивать права людей.

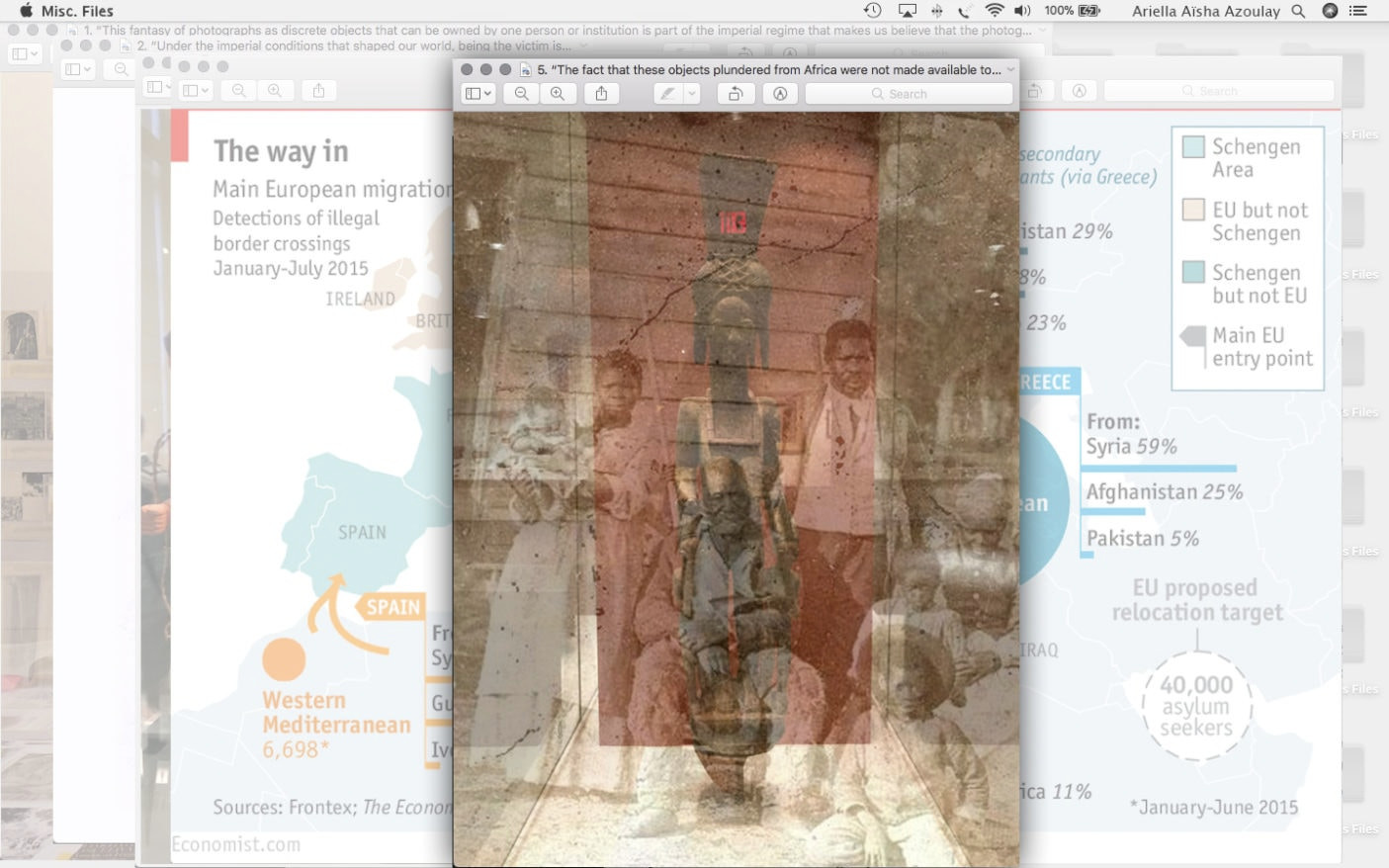

Азулай: Мы можем продолжить этот разговор, рассмотрев другой снимок, фактически наложение двух фотографий, одна из которых была сделана Тимоти О’Салливаном. Обычно описания указывают на то, что это фотография пяти поколений рабов на плантации Дж. Дж. Смита, — утверждение, которое нельзя назвать нейтральным. В тот момент, когда эта фотография была сделана, эти люди уже не были рабами, а место не было плантацией Дж. Дж. Смита (и было ли оно когда-либо именно плантацией, ведь плантация — это целый комплекс из украденных земель, украденного имущества и украденного труда). К тому моменту, концу Гражданской войны, Дж. Дж. Смит уже сбежал, а бывшие рабы освободились — то, что Уильям Дюбуа (W.E.B. Du Bois) называл «всеобщей забастовкой порабощённых» (general strike of the enslaved).

«Тот факт, что эти предметы, похищенные из Африки, не были предоставлены афроамериканцам, является истинным доказательством того, что деколонизацию музеев нельзя проводить вне более широкого процесса деколонизации».

Я сделала два таких сопоставления, которые я называю «отвергнутым воссоединением» (dismissed reunion), состоящим из двух типов изображений. На одном мы видим освобождённых афроамериканцев, а на другом — объекты, разграбленные из Африки и хранящиеся в музеях, как будто бы у них нет ничего общего с этими бывшими рабами без собственности.

Тот факт, что эти миллионы предметов из Африки не были воссоединены с людьми, похищенными из Африки, является абсолютным доказательством нежелания Америки искоренить рабство и позволить афроамериканцам, чья культура была разграблена, вернуть их себе как часть проживания и работы с травматическим опытом. Эти объекты по-прежнему являются культурным достоянием белой культуры, исследуются и прорабатываются в основном белыми специалистами, которые обеспечивают империалистскую лицензию на собственность музеев, вместо того чтобы принадлежать потомкам их создателей. Тот факт, что эти предметы, похищенные из Африки, не были предоставлены афроамериканцам, является истинным доказательством того, что деколонизацию музеев нельзя проводить вне более широкого процесса деколонизации. Благодаря деятельности Decolonize This Place, нацеленной на такие музеи, как

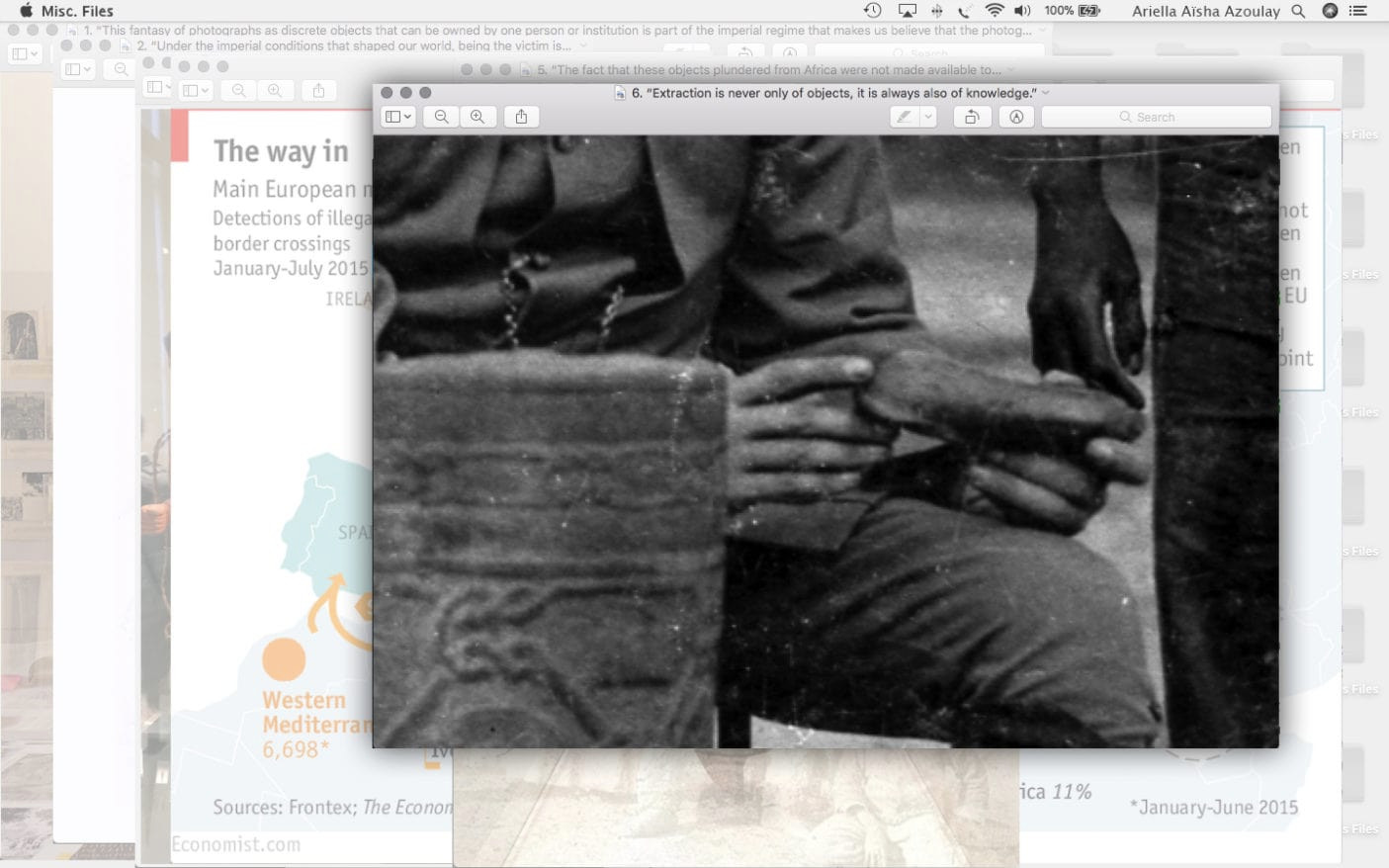

Алли: Фотография рук. Что это за изображение?

Азулай: Я сделала серию подобных обрезанных изображений, в которых вывожу на передний план процесс изымания объектов. Меня интересуют жесты, связанные с практикой экспроприации и передачи этих предметов в музеи. Моё предположение заключается в том, что мы — учёные, художники, фотографы и кураторы — унаследовали эти жесты, и мы должны распознать их в своём теле, чтобы отучиться от них. Вместо того чтобы рассматривать такие фотографии как документы, которые, будучи исследовательницей, я должна анализировать и интерпретировать, я подступаюсь к фотографиям с ручкой, ножницами и скотчем, чтобы развеять эту магию фотографического документа.

«Изъятие — это не только про объекты, но это и про изъятие знания».

Оригинальная экспликация рассказывает о коллекционере, специализирующемся на африканском искусстве. Для меня же он никакой не коллекционер и не этнограф, а участник организованной кампании грабежей. Вместо того чтобы изучать его и сравнивать с другими коллекционерами, предполагая, что коллекционер — это какая-то нейтральная категория, я смотрю на материальность акта изъятия. Это то, что направляет меня, когда мне необходимо что-либо обрезать. Тот, кто изымает, держит предмет в руке — так же, как и многие другие кураторы и прочие эксперты, которые этим жестом воплощают своё знание. Однако рядом есть и другая рука — не белая. Это рука того человека, из которого изымается информация и которого используют с целью карьерного роста эксперта и обогащения институций, в которых этот эксперт работает. Изъятие — это не только про объекты, но это и про изъятие знания. Без участия информантов эти будущие эксперты не стали бы состоявшимися, так как они бы ничего не узнали об этих объектах. Стоит отметить, что вообще-то в самом начале этого изъятия информанты попросту эксплуатировались — их труд рассматривался как бесплатный. После того как информация была изъята, многие из информантов были вынуждены стать носильщиками для белых учёных-экспертов и были вынуждены сами таскать тонны этих объектов в порты, откуда их уже увозили на кораблях. На этом обрезанном изображении можно наблюдать пример того, как эксперты становились авторитетными фигурами, у которых поколения студентов узнавали о культурах других народов.

Итак, мы начали нашу беседу с борьбы за лишение права национального государства быть тем прилагательным, которое определяет меня — «израильтянка». Эта борьба неотделима от другой борьбы с империалистскими установками научности против права институций определять, что я вижу или же могу увидеть, что я могу сказать, а что — нет. И гражданство, и наука сопровождаются неким набором привилегий, от которых мы должны отучить себя. Забастовка против архивов — это один из способов сделать это.

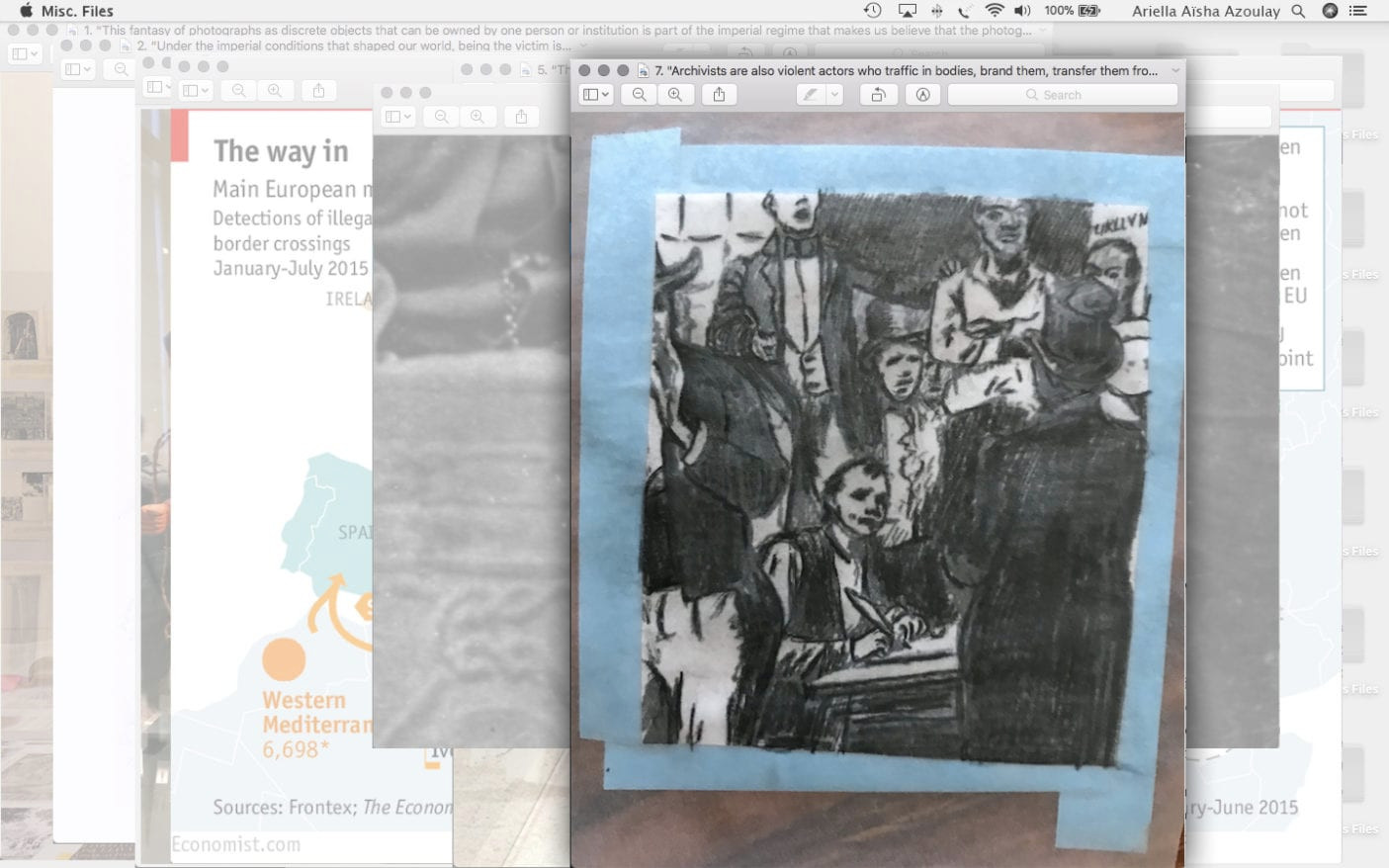

«Архивариусы — это ещё и такие же акторы насилия, которые торгуют телами, ставят на них клеймо, переносят из одного места в другое, заковывают в цепи и запирают на замок».

Азулай: Для борьбы с отстранённым взглядом я много экспериментирую с изображениями. Вот, например, серия рисунков, на которых прослеживаются способы обхода авторских прав. Это ещё одно обрезанное изображение. Я фокусируюсь здесь на этом человеке возле большой книги, в которой он записывает информацию о трафике африканских тел. Мы не знаем точно, что именно он записывает, однако он часть культуры документов с летальными исходами, которые выносят вердикты о сдаче в рабство только что похищенных людей. Меня интересует присутствие документов в тот самый момент, когда совершается физическое насилие, и как эти документы используются для нивелировки этого ужаса. Отслеживание этих изображений, их обрезка, отделение от институциональной власти, под которой определено их значение, является частью попытки подорвать предположение о том, что архив является хранилищем первичных, а значит, и священных документов. Эти документы о насилии сами по себе являются насильственными: они участвуют в превращении людей в рабов. Я пытаюсь изменить сложившийся в воображении образ архивариуса. Наше представление об архивариусе — это такой скучный муравей на службе у науки, однако архивариусы — это ещё и такие же акторы насилия, которые торгуют телами, ставят на них клеймо, переносят из одного места в другое, заковывают в цепи и запирают на замок.

Алли: Это вы нарисовали?

Азулай: Да, но не так, как это бы сделал художник. Иногда я рисую, иногда обрезаю или приклеиваю на скотч. Один из таких рисунков занимает центральное место в моей книге. Это Unshowable Photograph (Непоказуемая фотография) моего коллеги из Палестины. Впервые я столкнулась с его фотографией в Международном архиве Красного Креста, кажется, в 2009. Архив не дал мне разрешения на показ этого изображения на выставке, которую я курировала. Меня попросили подписать документ, дающий разрешение на показ этого и других снимков из архива Красного Креста только с их оригинальными подписями. Тем самым, смысл моего термина «непоказуемая фотография» заключается не в том, что изображение не может быть увидено, а в том, что оно не может быть показано мной. Архив здесь выступает в роли владельца изображений, являясь их единственным хранителем, который решает, как эти изображения будут показаны, кем и кому. Вы можете пойти в архив и посмотреть на это изображение, но дело в том, что вы не увидите его так, как его бы показала я. Вот от чего я полностью отказываюсь: от права архива сохранять условия, при которых насилие будет показано и исследовано. Подпись, затуманивающая разрушение Палестины и нормализующая создание Израиля, в данном случае имеет решающее значение. Это подменяет один порядок другим, чтобы заставить людей поверить в то, что Палестины больше нет, а её место занял Израиль.

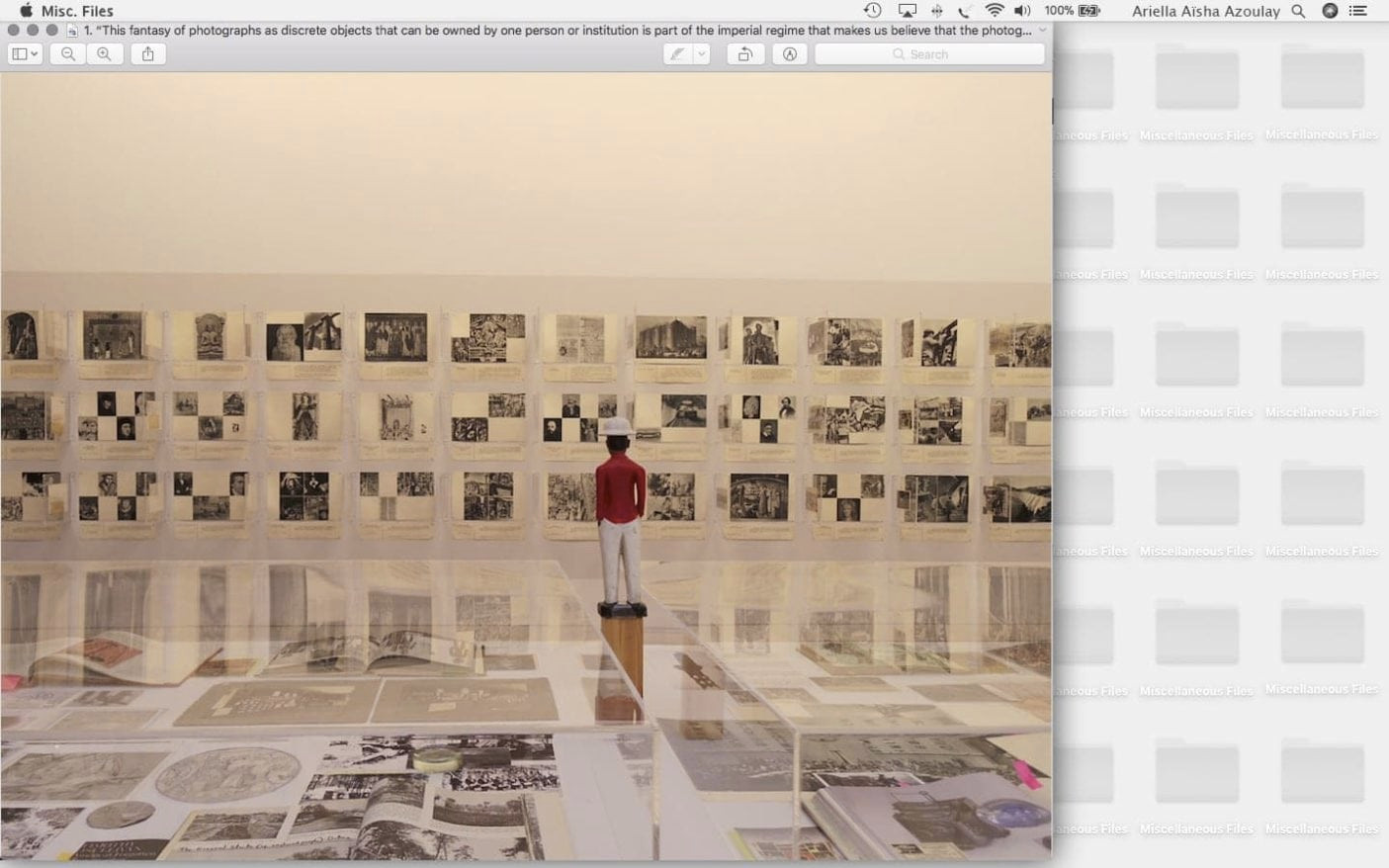

Это изображение одного из двенадцати столов, на которых я расположила свой проект Errata (выставка в Фонде Антони Тапьеса, Fundació Antoni Tàpies, которую Азулай курировала вместе с Карлосом Геррой — Прим. Алли). Она состоит из интервенций в примерно шестьдесят книг. Я никогда не читаю книгу просто — я аннотирую её, спорю с её аргументами, сопоставляю её с изображениями и предметами, стираю то, что в ней написано. Такого рода работа обычно остаётся невидимой, как часть процесса, называемого исследованием, из которого уже формируется цельная статья для публикации в академическом журнале. В проекте Errata я выдвигаю эту закулисную работу на первый план. Использование скотча для стирания или подчёркивания каких-то элементов — это не про эстетику, а про то, что не должно оставаться, как есть. Например, вот в книге под названием «Земля обетованная» я едва ли могла оставить одно предложение без изменений. В других — я просто не могу допускать, чтобы разделение между объектами и людьми сохранялось.

«Я никогда не читаю книгу просто — я аннотирую её, спорю с её аргументами, сопоставляю её с изображениями и предметами, стираю то, что в ней написано».

Алли: Интересно было бы поговорить о возможностях пространства. Какой у вас подход к пространству галереи? Что вы пытаетесь менять в галерейном пространстве?

Азулай: Для меня галерея — это возможность взаимодействия с различными предметами — изображениями, объектами, текстами, — чтобы физические предметы взаимодействовали с людьми в общем пространстве, а не прятание этих предметов от публики и предоставление доступа к «результатам» в формате публикации. Когда я разворачиваю такие архивы в галерейном пространстве, я стараюсь провести как можно больше времени в галерее, чтобы создавать этот тип взаимодействия с людьми.

Я не художница и не пытаюсь производить вещи, которые будут иметь ценность внутри или вне мира искусства. Просто я не ограничиваюсь только текстовым форматом; предметы и изображения являются частью моего мира, и я учусь вместе с ними и благодаря им не меньше, чем с текстовыми источниками. Империализм воспроизводит себя благодаря череде кураторских практик, и развитие иных подходов — это часть моего вклада в практику того, как отучиться от империализма.

________________________________________________________________________________

* Оригинальная статья вышла на портале Guernica 12 марта 2020 года. Перевод с английского Андрея Плотницкого для проекта She is an Expert — первой базой женщин-эксперток в России.