Йоэль Регев. «Реляции с поля битвы»: искусство и конфликт

Статья из последнего выпуска #15-16[Транслит]: Литературный труд, конфликт, сообщество. На данный момент в серии *démarche готовится к печати книга Й. Регева «Коинсидентология: краткий трактат о методе». Вы можете поддержать ее издание в рамках краудфандинговой кампании, получив книгу по почте.

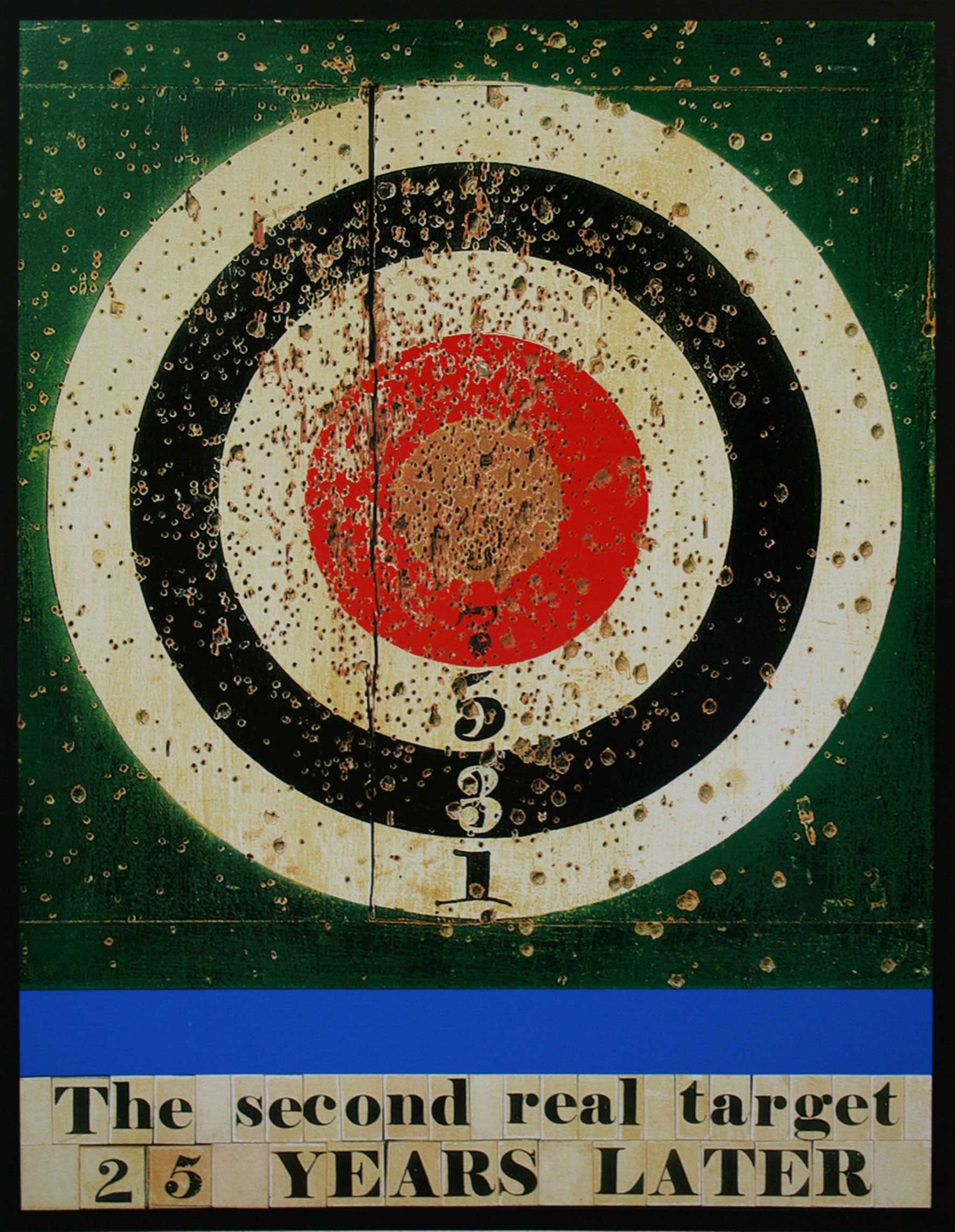

«…но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую»

А. Пушкин, «Выстрел

1. В статье «Анри Барбюс» Луначарский приводит следующее высказывание Ленина:

В художественном произведении важно то, что читатель не может сомневаться в правде изображенного. Читатель каждым нервом чувствует, что все именно так происходило, так было прочувствовано, пережито, сказано. Меня у Барбюса это больше всего волнует. Я ведь и раньше знал, что это должно быть приблизительно так, а вот Барбюс мне говорит, что это так и есть…

Вот Яков Михайлович недурно выразился. Он прочел «Огонь» и сказал: «Весьма действенная реляция с поля битвы!» Не правда ли, это хорошо сказано? Собственно говоря, в наше решающее время, когда мы вступили в длинную полосу войн и революций, настоящий писатель только и должен делать, что писать «реляции с поля битвы», а художественная его сила должна заключаться в том, чтобы делать эти «реляции» потрясающе действенными.

Ильич вдруг засмеялся. «Вы, впрочем, у нас эстет! Вас, пожалуй, шокирует такое сужение задач искусства». И, лукаво прищурившись на меня, Ильич тихо засмеялся.

В этом ленинском высказывании речь, правда, идет о литературе, но, несомненно, оно может быть распространено и на произведение искусства в целом. Сущность «художественного произведения» определяется здесь исходя из двух основных моментов: 1) некоторого рода «именно так», наведение резкости, проясняющее и проявляющее контуры «приблизительного», и 2) «реляция с поля битвы», обладающая особого рода «потрясающей действенностью». Взаимоотношение между этими двумя аспектами произведения остается непроясненным, однако оба они противопоставляются «эстетическому», над которым Ленин смеется.

2. Определение произведения искусства, основывающееся на модели «точного попадания», на первый взгляд кажется наивным и предполагающим представление об искусстве как о миметической репрезентации самостоятельной и предшествующей ему реальности; точность и резкость определяется соответствием когда-то и

Важна не «живопись», а «попадание»: эта сентенция из пушкинского «выстрела» во многом определяет суть той революции в понимании искусства, которая осуществляется в последние двести лет. Свойства той или иной мишени вторичны по отношению к самому попаданию: к тому ощущению «не знаю почему, но это именно так должно и быть», которая и составляет подлинное содержание «je ne sais quoi», определяющего суждение вкуса. Именно поэтому искусство и должно быть освобождено от необходимости «соответствовать» и «выражать»: подчинение «точного попадания» примату истины и блага затемняет сущность искусства, являющегося областью чистого «попадания в себе» или «попадания в себя». Любая картина — лишь пространство для осуществления выстрела, попадающего в выстрел.

3. Кантовская «Критика способности суждения» является манифестом этой революции, осуществляемой во имя «чистого попадания». По сути дела, способность суждения — это и есть не что иное, как способность попадать; а рефлексирующая способность суждения, подводящая частное под еще не существующее общее (поискам трансцендентального принципа для которой и посвящена третья критика), — это именно попадание без предшествующего ему понятия, попадание как таковое. Однако пушкинская модель указывает также и на двусмысленность, сопровождающую это освобождение: попадание в попадание оказывается здесь продырявливанием продырявленного.

И именно такого рода взаимное наложение двух воронок и обеспечивается расположением искусства между пределами «прекрасного» и «возвышенного».

4. Именно тот факт, что эстетическое является областью «попадания как такового», позволяет ему служить промежуточной областью, обеспечивающей переход между «царством природы» и «царством свободы», теоретическим и практическим. Необходимость теоретического и необходимость практического основывается на том или ином конкретном типе попадания (априорные законы и условия которого являются предметом первых двух «критик»); однако помимо того, что эти попадания являются попаданиями в ту или иную конкретную цель, они также являются «попаданием в себе»; и

Проблема, однако, заключается в том, что призрак остается призраком: «прекрасное» и «возвышенное» — это две тени, возникающие в результате некоторого рода «бесконечного умирания» истины и блага. Не вдаваясь в детали того, каким именно формальным образом осуществляется это умерщвление в каждом из двух случаев, отметим только, что и там, и там речь идет о по разному сбалансированных сочетаниях «случайного» и «необходимого», в которых необходимость рассудочного понятия или необходимость регулятивной идеи разума присутствуют — однако именно отсутствуя и исчезая. Задачей искусства становится «попадание в исчезновение».

5. Таким образом, процесс освобождения «попадания в себе» в рамках эстетического оказывается частичным и прерванным посередине: освободившись от необходимости соответствовать истине или благу, искусство тем не менее продолжает оставаться подчиненным примату более прозрачной — но возможно, от этого только еще более действенно порабощающей — цели: необходимости точного попадания в идеально сбалансированное сочетание необходимого и случайного, обеспечивающего условия в которых процесс ускользания необходимости, с одной стороны, происходит, а с другой — никогда не заканчивается полным ее распылением. «Точное попадание» присутствует на сцене — но всегда в замаскированном виде, будучи связанным и заслоненным ускользанием: именно такова основная формула романтизма в искусстве. Романтизм в этом отношении является освобождением, остановившимся на

6. С этой точки зрения и современное искусство в целом продолжает оставаться романтическим и буржуазным по преимуществу. Два полюса, курсирование между которыми во многом определяет его развитие начиная с середины XX века, представляют собой своего рода предельные точки развития прекрасного и возвышенного как двух комплексов «ускользающей необходимости». С одной стороны, берущая свой исток в минимализме и абстрактном экспрессионизме тенденция создания «зачаровывающего чувственного наличия»: объектов, наделенных непреодолимой силой «самонавязывания», несмотря на то, что универсальность этого самонавязывания превосходит какие бы то ни было рассудочно-понятийные толкования и теоретические обоснования. С другой — направление, начинающееся со «случайного метода» Кейджа и Каннингема, а также с перформативного искусства и концептуализма: составление своего рода «регулятивного алгоритма», который затем тем или иным образом приводится в соприкосновение с материальной действительностью и осуществляется, претерпевая разного рода рандомальные изменения. По сути дела, речь идет о статическом и динамическом сочетании случайного и необходимого: они либо максимально прилегают друг к другу и блокируют всякую возможность движения в замершей чувственной наличности объекта, либо чередуются в процессе реализации действия. Смешение эти двух начал, характеризующее искусство последних десятилетий, в результате которого именно конкретный модус социального или политического существования и функционирования становится своего рода «минималистским объектом», свидетельствует о стремление выйти за переделы этой ситуации, но не приводит к ее качественному изменению: двойное ускользание практической и теоретической необходимости остается некоторого рода пределами, устанавливающими границы того поля, внутри которого разворачивается современное искусство.

7. Каким образом возможно продолжение этой революции, заторможенной на полпути? Сила романтизма, его внутренняя устойчивость по отношению ко всем попыткам его преодоления, заключается в той истине об области эстетического (или же, еще точнее, об

8. Экспликация спекулятивной интервенции, делающей возможным непосредственный доступ к области чистого удерживания вместе разделенного, не является в настоящий момент нашей задачей. Мы удовлетворимся здесь ответом на вопрос: каким может быть искусство, регулятивным принципом которого является совпадение? Какую форму примет «попадание в себе», будучи освобожденным от подчинения не только благу и истине, но и ускользанию?

Ответ на этот вопрос мы можем найти во второй части ленинского высказывания. Искусство характеризуется здесь как «необыкновенно действенная реляция с поля боя». Попадание в попадание — это попадание в конфликт, причем не просто его миметически воспроизводящее и пассивное, но действенное и активное.

9. По сути дела, вопрос о способе выявления «основного конфликта» продолжает оставаться важнейшим из стоящих на повестке дня материалистической диалектики; во многом сама ее возможность зависит от успешного его разрешения. И именно здесь роль подлинно материалистического искусства может оказаться определяющей.

«Единое раскалывается надвое» — основной принцип диалектики как таковой: всякое явление, всякий человек не являются монолитным единством — но также не представляют из себя и хаотической множественности влияний и сил; они — война, в которой противостоят друг другу два противоборствующих начала.

Однако какова суть этого конфликта? Именно здесь, как верно отмечает Альтюссер, и пролегает основной водораздел между материалистической и идеалистической диалектикой. Идеалистическая диалектика всегда определяет конфликт исходя из того, как он воспринимается изнутри ситуации, принимая в неизмененном виде ту истину, которую она высказывает о самой себе (как, например, в гегелевской диалектике, где религия и философия, характеищующие ту или иную «фигуру сознания», рассматриваются в качестве наиболее концентрированного выражения ее истины). Материалистическая же диалектика исходит из понимания того, что подлинный основной конфликт всегда сдвинут по отношению к тем «слишком человеческим» интерпретациям, которым он подвергается в рамках той или иной внутриситуационной идеологии.

10. Основной конфликт всякой ситуации должен выявляться на основе «конкретного анализа конкретных обстоятельств» — то есть как то «различное» что возвращается в череде повторяющихся столкновений и противостояний. Эти противостояния могут относиться к совершенно различным причинно-следственным рядам и располагаться в совершенно несвязанных друг с другом регионах — именно поэтому изнутри ситуации они никогда не могут быть осознаны как части одного и того же общего противостояния, как различные сражения одной войны. Однако осуществление подобного анализа требует своего рода «де-территориализации» конфликта, освобождающей его от патологических и частных составляющих, но при этом сохраняющей неприкосновенной его конкретную суть.

Коинсидентальная онтология, позволяющая мыслить субстанциальность совпадения, является необходимым условием для такого освобождения, в котором различные столкновения не редуцируются к некоторому «единому», но и не оставляются в своей разрозненности. Однако в конкретной форме для каждой данной ситуации подобного рода детерриториализации может быть осуществлена именно средствами, находящимися в распоряжении искусства.

11. «Точное попадание», являющееся сутью произведения искусства, — это всегда «реляция с поля боя»: попадание в «основной конфликт» — о котором, находясь внутри ситуации, мы можем всегда знать лишь что он «приблизительно таков» и суть которого делается доступной для познания благодаря осуществляемому произведением искусства «наведению резкости». Действенность же подобного попадания заключается в том, что оно не пассивно по отношению к своей собственной цели: конфликт в ясном и отчетливом виде не предшествует попаданию; он делается по-настоящему существующим лишь в ходе его и благодаря ему.

Наглядность и резкая очерченность основного конфликта, сдвигающего границы антропоморфного и идеологического — против аморфности ускользания: вот та линия фронта, которая разделяет подлинно революционное искусство и искусство романтическое. Основной конфликт действительно всегда «еще не определен» изнутри ситуации, всегда ускользает от попыток его схватывания: однако фиксация этого ускользания все еще остается «слишком человеческой» абстракцией. Единство практического и теоретического — не единство отсутствующего и превосходящего, но ясное и отчетливое единство той войны, в которую вовлечены мысль и действие в каждый конкретный момент: и именно искусство, как область наглядной фиксации совпадающего, обладает необходимыми ресурсами для обеспечения непосредственного доступа к сути противостояния.

Лучше воспринимать сдвинутость конфликта как тень, чем вовсе не воспринимать ее: поэтому на опреденном этапе романтизм прогрессивен. Однако когда искусство обретает возможность стать действенным механизмом изменения действительности, эта прогрессивность превращается в реакционность. Противопоставление грубости торгашеского быта указанию на вечно изменчивую и ускользающую, превосходящую его реальность хорошо в качестве первичного шага. Вынесение диагноза действительности как находящейся в состоянии самонеадекватности является необходимым условием излечения; однако в момент, когда уже приготовлены необходимые средства для приведения действительности в состояние равенства самой себе, ламентации о ее самоускользании лишь умножают упадочнические настроения: точное попадание искусства должно стать выстрелом, поражающим их носителей. Иными словами, романтизм следует рас-стрелять — то есть сделать явленной его внутреннюю сущность как выстрела, попадающего в выстрел.

* Английская версия текста опубликована также в газете коллектива “Что делать”, #12-36 (The sublime is now?)