Академический ар-брют: диалог с белорусским современным художником Михаилом Сеньковым (А.Р.Ч.)

ЮИ. Михаил, наверное, не в первый раз «прилетает» сравнение твоей живописи с

МС. «Академический ар-брют» — на первый взгляд диковатое словосочетание. Но именно о нем я хочу сегодня поговорить. Так я решил «обозначить» свой стиль в живописи, в котором работаю, свой язык. Я считаю, каждый художник по мере сил может создать и развить свой уникальный стиль. Конечно, за время существования искусства, если брать модернистские практики, сделано практически всё. Поэтому сегодня каждый новый стиль — либо сплав уже существующего, либо работа с новыми технологиями.

Мое искусство можно отнести к направлению ар-брют до определенного периода. С некоторыми поправками, конечно. Из свойственных стилю критериев мои работы того времени имели: непрофессионализм, спонтанный характер и независимость от культурных шаблонов. Ключевым моментом в

Я больше склонялся к определению своего искусства через экспрессионизм (от лат. — expressio, «выражение»). Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора. Для экспрессионистов превыше всего субъективность творческого акта.

Анализируя свой творческий процесс, я понимал, что в чистом виде не являюсь ни экспрессионистом, ни представителем ар-брюта как минимум

В итоге я задался вопросом: как обозначить то направление, в котором я работаю сегодня? «Академический ар-брют» было первым, что пришло мне в голову. По моему мнению, это определение вполне ёмко обозначает мое место в современном изобразительном искусстве. Я понимаю, что это словосочетание эклектично, даже противоречиво. Но не соединение ли несоединимого и является тем необходимым ингредиентом для создания нового стиля?

А вообще искусство любит крайности. Советую помнить об этом. (реплика ЮС. «Спасибо, что достаточно развернуто изложил свою мысль. Но я также считаю, что художник живет если не за гранью нормальности, то на её границе. Мне кажется, то, что ты делаешь, находится где-то на границе, — в зазоре, если угодно — между академической живописью и

ЮИ.В далеком 2012 году у тебя вышел толстый журнал с огромным количеством фото твоих работ (Альбом «А. Р. Ч. " "pARTisan» (Издано

МС. Я

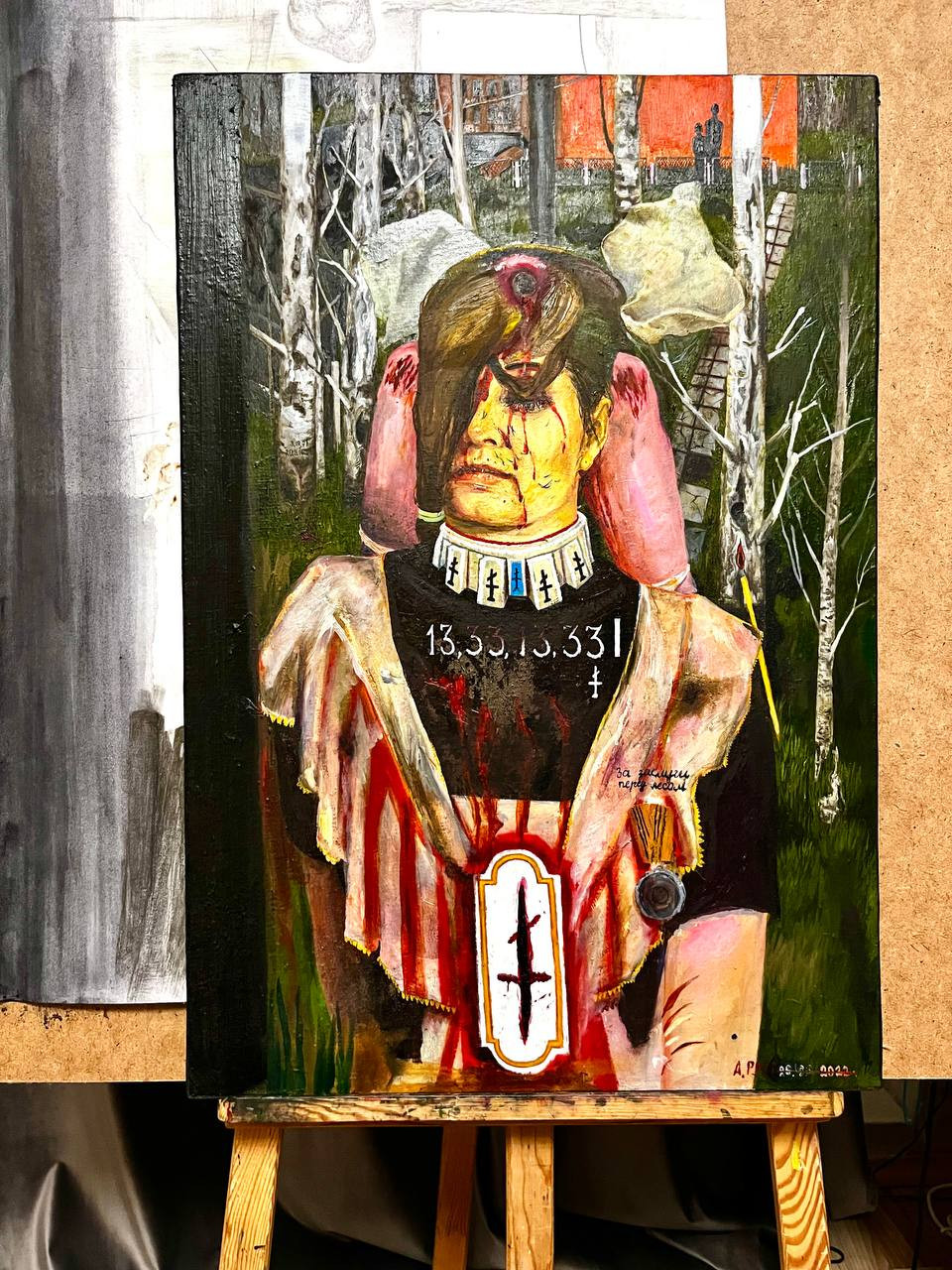

ЮИ.Хотелось бы поговорить несколько про новую твою серию, и, может быть, на её примере разобрать несколько приёмы и методы производства твоих работ. Понятно, что в работах находит отражение опыт работы в морге (специфическая рисовка разреза тел, понимание цветовой гаммы трупа и т.д.), но в работах есть много «символики». Что она значит для тебя и какую несет нагрузку?

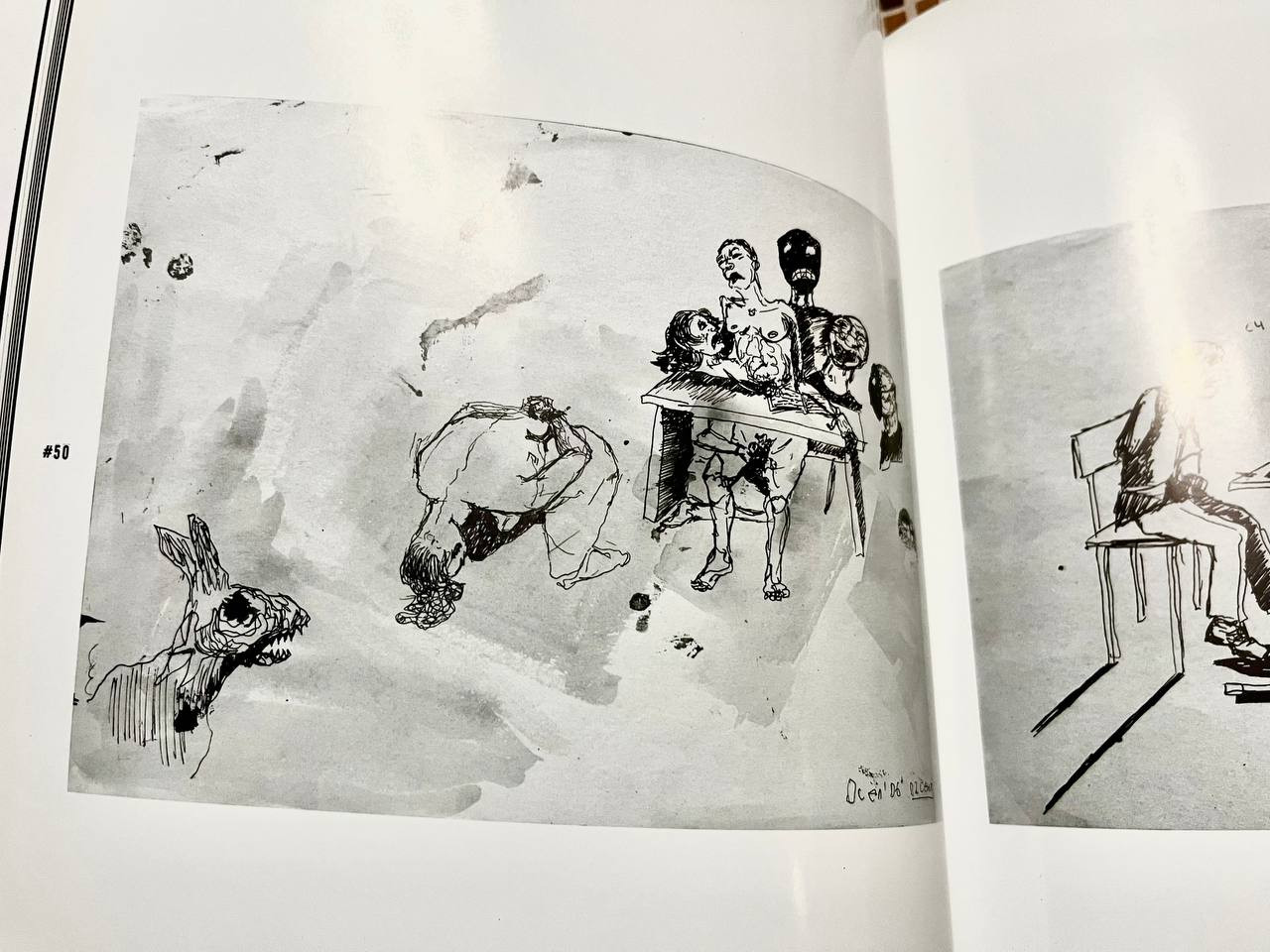

МС. Когда-то журналисты в отношении меня ввели такое понятие, как «серийный художник». А может я и сам так когда-то сказал. Несколько заигрывающе получилось: серийный художник-серийный маньяк, Чикатило и прочее. Так сложилось, что практически с самого начала своего творческого пути я работал сериями. Сначала это была графика, после — живопись, сейчас я снова обратился к графике, но уже через призму живописного подхода. Возможно, вышесказанное введёт читателя в заблуждение, но живописный подход это не о цвете — это о манере работы с линией и с общей экспрессией в формате, также можно сказать о снижении наивности стилизации. Серия, о которой я хочу поговорить, и которую закончил как раз в момент работы над этим интервью — яркий представитель того, какой я сегодня представляю свою графику.

«14,6,18,20,3,16,18,20,3,16,18,16,8,5,6,15,15,29,6»(Мертворожденные) (реплика ЮС. Эти цифры что-то значат?) …(реплика М.С. Каждая цифра соответствует номеру буквы в русском алфавите). Это название минисерии из пяти листов, в карандаше, на так полюбившемся мне формате А1. Вообще, я избегаю нарратива в работах, особенно на этапе написания: некий рассказ или история могут приходить уже потом, когда образы состоялись. И мне интересно узнавать, что же такое собственно я изобразил. Мне не хочется проговаривать эту работу уже хотя бы исходя из желания оставить зрителю нишу для погружения. Одно могу сказать точно: это история про самоубийство, про восхождение к краю. На последнем листе пять девочек стоят на краю крыши и уже практически прыгнули. На первом и на последующих — они поднимаются на крышу: подъезд, лифт, лестничная клетка. Как видите, какой-то большой мысли тут не заключено, но есть трагедия. Ведь каждая, даже самая маленькая жизнь, — это, прежде всего, большая трагедия. А ещё в процессе работы мне пришло явное осознание того, что в картине не пять персонажей, а один. Не даром совершают свой подъём они поодиночке, и лишь у края объединяются. Но, мне кажется, эти тайны собственного космоса лучше не подсвечивать лучом разума.

Что же касается символики, то отвечу коротко — всё, что я изображаю, не является для меня религиозно окрашенным. Только культурно окрашенным. Вся атрибутика, будь то кресты, свечи и ритуальные покрывала — это лишь атрибутика похорон, а с ними и «маячки трагедии». Для меня эти символы интересны лишь в контексте «культурных маячков».

ЮИ.Ты очень часто свои работы называешь «автопортретами». Если в работах везде твоё сознание, формы его перевоплощения, жизнь души и ума, то возможно, это просто искусство. Расскажи подробнее, как ты это понимаешь?

МС. Я наивно полагаю, что каждый художник в своей работе изображает прежде всего себя. Вуалирует это под натюрморт, жанровую сцену, абстракцию. Да и мне, как зрителю, прежде всего интересно видеть в картине творца. Мой же подход к работе именно такой: холст — это условное зеркало, я в нём отражаюсь и закрашиваю его. Несколько поэтично получилось, да простит меня прагматичная прослойка общества.

ЮИ. В более поздних работах меняется цветовая гамма к более спокойной, глубокой и монотонной. Если ты говоришь, что искусство для тебя — в

МС. Конечно, если говорить о моём искусстве только с точки зрения арт-терапии, то оно в таком случае безбожно обесценено. Я считаю, что непосредственно терапевтический момент присутствует, но лишь в начале этого пути. Дальше всё гораздо сложнее. Вообще, я считаю, что желание заниматься творчеством, а впоследствии и искусством — это, прежде всего, желание бороться с непринятием мира, в котором человеку угораздило оказаться. Поэтому, если не брать в расчёт откровенное ремесло, то искусство — это всегда о патологии. Патология в сторону красоты, патология в сторону ужаса, который на определённых этапах становится прекрасным. То, что моё душевное горение стало менее цветным, — назову это так, — то это скорее возрастное. В определённом смысле мой эмоциональный спектр, то, на что мне хочется рефлексировать, с годами становится всё точечней и проще. Я бы сравнил это с классической мишенью: сначала ты целишь в десятку, но попадаешь в окраины: 2, 4, 7… — после же набираешься опыта и бьёшь всё чаще в десятку. Оттуда и упрощение или, наоборот — это как посмотреть — усложнение гаммы и некоторая утрированность образов. Возможно, через годы я упрусь в максимально простой и всеобъемлющий образ, и мне его будет хватать. Одно знаю наверняка: это не будет абстракция.

ЮИ. И еще одна тема, которую не могу не затронуть. В современном мире, когда обострилось столько конфликтов, особенно в нашем регионе, и ценность человеческой жизнь не так уж и высока, твои работы стали не то, чтобы актуальными (хотя мне именно такими они и кажутся), но могут работать и в этом контексте. Думал ли ты об этом? Насколько проблематично (критически) твоё искусство и насколько проблемно (попадает в клише, консервативное сознание), и несет за собой те или иные последствия в жизни?

МС. Что касаемо темы. Я никогда не работал с темой как таковой. В моих работах нет повестки и уж тем более месседжа. Они не могут быть актуальными или неактуальными. Для меня, в моём восприятии, они находятся вне этой системы координат. Но общество, конечно же, всегда находит своих героев — это свойства психики. Я не удивился, когда почувствовал возросший интерес к моему искусству в последние годы. Люди почувствовали страх смерти, и им потребовалась компенсация. Мне же как художнику неуютно находиться в шкуре проводника повестки. Простейший пример: недавняя выставка, подходит женщина и восторгается тем, как точно я смог уловить дух сегодняшнего дня, его трагедию и прочее; она была неподдельно удивлена, когда я указал на даты написания работ — 2008-2014 годы. Единственно, что она смогла на это сказать: «А разве вы не сейчас их рисовали?». Получается, что в 2008 эти работы не нашли бы этого зрителя, а сегодня нашли. Вот она сила контекста. И будь я

ЮИ.Расскажи немного про муравьиную ферму? Как давно? Какие-то крутые истории из жизни муравьев?

МС. Уфф, можно выдохнуть. Разговоры о серьёзном закончились. Поговорим о вечном — непосредственно о жизни. Я очень люблю животных. Являюсь счастливым обладателем двух красноухих черепах и целой фермы с муравьями — так называемый формикарий. Завёл ферму я лет пять назад, а может и больше, и с тех пор ни на минуту не пожалел. Муравьи — это прекрасные высокоорганизованные существа, очень чистоплотные. Единственный недостаток сего предприятия — это частые побеги. Муравьи довольно свободолюбивы. Одно время на балконе даже жила целая колония из беглецов. По возможности, я, конечно, отлавливаю их и водружаю обратно в формикарий. «Мои девчонки», как я их называю, потому что у меня на ферме живут только девочки.

(ЮИ — Юлий Ильющенко, МС — Михаил Сеньков). Интервью, Минск, ноябрь-декабрь, 2022 г.