Город, сожжённый до сна

Павел Арсеньев путешествие по сеттингу The burnt city первопроходцев иммерсивного театра — компании Punchdrunk

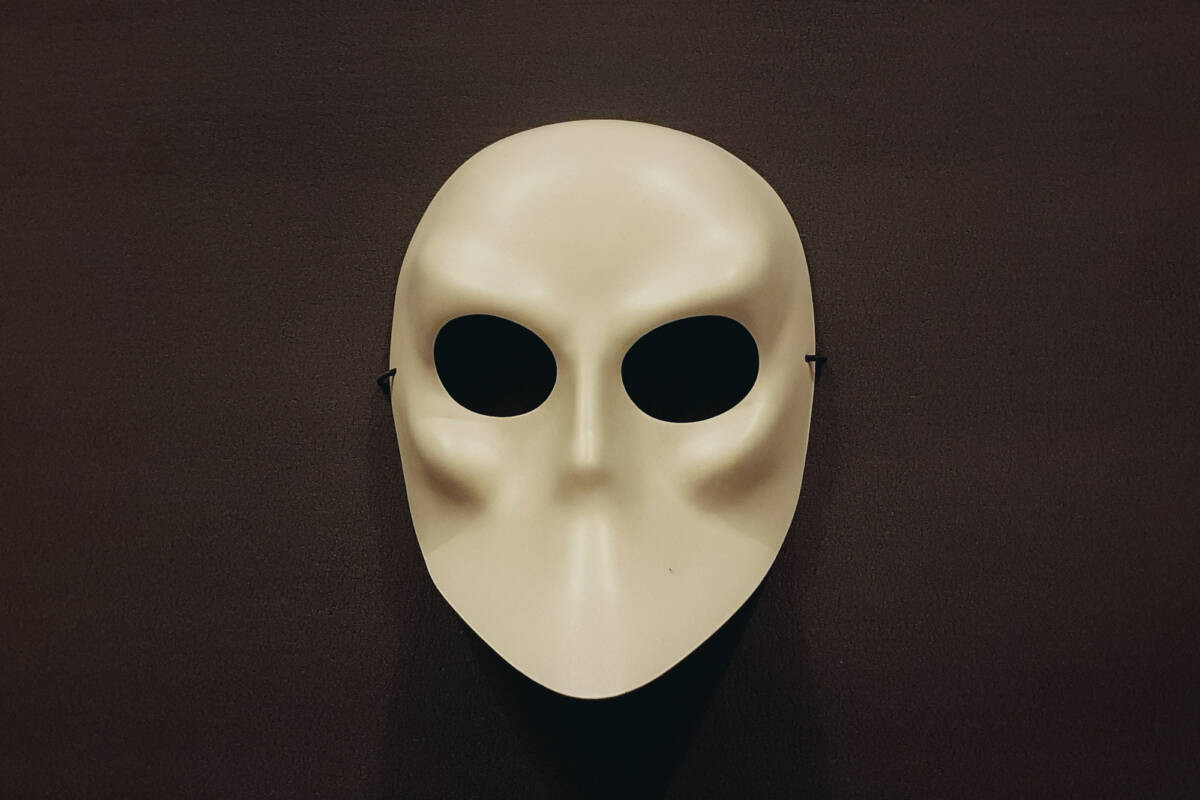

Если театр начинается с гардероба, то подступы к The burnt city осложнены ещё несколькими инстанциями: вас лишают доступа к телефону, вы получаете игральную карту, а также вы обязаны надеть маску. Ни делать фото, ни видеть лиц других участников не дозволяется. Первое — очевидно, чтобы в том числе уберечь произведение искусства от его технической воспроизводимости в сетях (поэтому-то и это ревью почти нечем проиллюстрировать), второе — чтобы сохранить privacy и отделить агнцев от козлищ, то есть — участников от тех, кто не готов на совсем уж античные практики погружения. И всё же всех предупреждают, что стоит быть одетым во

Есть ещё одно, не такое уж самоочевидное, ограничение — не разговаривать. С этой же целью в одном из бесконечных предбанников, нагнетающих интригу, прямо советуют расстаться с возлюбленными и другого рода спутниками на пару часов, так будет намного продуктивнее. Собственно щелканье на камеру, переговаривание и переглядывание со стоящим рядом чревато нормализацией того небывалого опыта, который предлагает коллектив Punchdrunk. В начале своей карьеры коллектив был настроен контринституционально, за

Переходя наконец к «началу осмотра», понимаешь, что жанрово шоу размещается на пограничье, и пресловутый иммерсивный театр существенно потеснён — или предварён — логикой экспозиции. Впрочем, на паре греческих ваз (неочевидной аутентичности) и пояснительной аудиоинсталляции (про эпизоды Троянской войны, скрипт которых основан на «Гекубе» Эврипида и «Аганемноне» Эсхила), экспозиция начинает плавно мигрировать в направлении иммерсии. Вы оказываетесь в помещении неочевидной кубатуры, разделённом тканью на отсеки, где благодаря немногочисленным электрическим свечам удаётся различить некие низкие столы с брошенными записями, пепельницами и приборами туманного назначения. Далее эти лежанки курителей опиума начинает укрупняться до

За дефицитом освещённости и событийности начинаешь быть чувствительнее к тактильным ощущениям, а

Впрочем, в плейлисте сеттинга преобладает просто «тревожная музыка», а скоро в пространстве закономерно показываются и первые сомнамбулические фигуры. Они существуют в пространстве, тоже навязчиво напоминающем именно «концентрационный опыт» XX века — начиная от масштабированных противотанковых ежей, по которым изящно скатывается и свисает приносимая в жертву Ифигения, продолжая подозрительной публичной душевой, где происходят сложно идентифицируемые античные страсти, и, наконец, заканчивая сюрреалистически длинным бетонным столом-подиумом, который отдаёт авторитарной фантазматикой уже совсем современной эпохи.

От физического исследования эмоций в Греции дело постепенно переходит к трансцендентальной калибровке в Трое: зритель, свидетель или участник этого сеттинга перемещается по пустым помещениям и оставленным комнатам city, которому, собственно, предстоит стать burnt. Впрочем, сперва в Трое горят только неоновые вывески, и смахивает она на триеровский провинциальный городок со слегка очерченными салунами и конторами, в которых может быть пусто, а может кто-то сидеть за стойками.

Соответственно этому трансформируется и доминанта этого художественного опыта — от временнóго в Греции к пространственному в Трое. Из одного огромного ангара, по которому циркулируют воплощённые страсти и развеваются длинные лоскуты ткани, мы перемещаемся в мелко насечённое пространство комнат, узких коридоров отеля и тесных итальянских двориков с сушащимся бельём. Статистическая вероятность столкнуться с драматическим действием и встретить актёров существенно снижается, а шансы оказаться наедине со своими фантазмами в одном из таких камерных пространств повышаются. За перелистыванием страниц и ощупыванием предметов случается быть застигнутым врасплох другими бродящими по этому сеттингу и на секунду быть принятыми за перформера, пережить лёгкую семиотическую неловкость, поправить маску и удостоверить нерушимость границ между условно актёрами и зрителями, пусть и выпущенными свободно бродить по сценическому пространству.

Впрочем, сама эта возможность действующих лиц спорадически исчезать, а наблюдающих лиц натыкаться на такие же носатые маски[2] заставляет границу между теми и другими стираться если не институционально, то феноменологически. И здесь, засидевшись за столом пограничника, ты уже и сам рад приснять неудобную маску, чтобы получше рассмотреть перечни под тусклой лампой, выступив тем самым секундным персонажем для проносящихся мимо стаек туристов по античности. В этот момент и зарождается еретическая мысль, что возможно не «актёры» — главные актёры в этом «театре», а более изобретательной стратегией оказывается не носиться за немногочисленным действием, а слиться с пейзажем, раствориться в обстановке, стать частью сеттинга.

В момент этой квантовой полутрансформации в такие действующие — или просто «представленные» — лица начинает настойчиво свербить ещё одна лежащая на поверхности аналогия, которую однако легче ляпнуть в

Это во многом объясняет и хронотоп исторических 1920-х. Тогда как Джойс в начале ХХ века мечтал проснуться от «страшного сна истории», для нас его инсценируют всякий раз, когда желают активировать чувство возвращения в покои детского опыта или забраться на захламленные чердаки воспоминаний (задача, ранее ассоциированная с кино). Пожухлые издания, пыльные склянки и устаревшие приборы первой половины ХХ века — это ровно то, что может ассоциировать с наиболее глубокими воспоминаниями и чем обставлять свои сновидения любой, включая наиболее старшее ныне живущее поколение. (Ср. тезис «СССР — наша античность» в его не идеологическом, а археологическом аспекте.)

Если это и верно на уровне эстетики производства и задумки создателей The burnt city, это не всегда выполняется на уровне эстетики рецепции представления, спровоцированной их же отделом продаж, явно не скупящимся на максимальное число билетов. Можно даже сказать, что если по задумке создателей у нас ещё есть шанс пережить тень трансцендентального опыта (осознанного) сновидения благодаря интенсивной материальности, то реальный опыт «культурного потребления» «от первопроходцев иммерсивного театра» для многих оборачивается скорее неолиберальной беготнёй по залам без плана и в страхе упустить что-то стоящее.

*

В одном из своих текстов, которому суждено будет определить теорию искусства XX века, Виктор Шкловский жалуется: «Мы не видим стен наших комнат… не переживаем привычное, не видим его, а узнаём» (1914). В следующем манифесте он продолжает: «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны» (1917). Общим местом стало убеждение, что искусство не способно остановить войну — стоит уточнить, уже идущую. Чуть более сложным вопросом является его, искусства, способность работать на опережение и предотвращение — не только добросовестной эпической прорисовкой или бесконечными списками кораблей, которые и в лучшие времена не всегда дочитывались до середины. По мысли Шкловского, переживание новой формы способно возвращать чувство жизни и её ценности, заставляя, в частности, испытывать страх войны: «Мир, потерявший вместе с искусством ощущение жизни, совершает сейчас над собою чудовищное самоубийство. Война в наше время мёртвого искусства проходит мимо сознания, и этим объясняется её жестокость» (1916). Если традиционное искусство больше не справляется с приведением человека в чувство, для этого и нужны самые крайние формы. Учитывая, что одно из озвученных футуристами требований борьбы с утратой восприятия было сжечь музеи, можно предложить временный компромисс — сжечь давно сгоревший античный город на ваших глазах, перед вашими носами и на расстоянии кончиков пальцев и тем самым хотя бы превратить музей (и театр) в место, где удастся вновь почувствовать «вещи, платье, мебель, жену и страх войны».

Опубликовано на Аrterritory

[1] Теперь шоу по-прежнему разворачивается между автомастерской и лабораторией, но при партнёрстве Porsche.

[2] Не говоря про случающиеся иногда близкие контакты между теми и другими — например, в танце на площади или увлекании за собой в комнату.