Инсталляция в эпоху перманентного апокалипсиса

Эссе опубликовано в сборнике «Философия инсталляции», ФГБУ Издательство «Наука», С-Пб., 2023. Инсталляции художника Петра Белого становятся отправной точкой для создания корпуса текстов, интерпретирующих скрытые и обретённые значения работ, в контексте времени. Замысел издания заключается в попытке «расширенного смотрения», желании вывести понимание работы художника за границы сугубо артистических практик, обозначая систему внешних незримых нитей, связывающих произведение искусства с ускользающей реальностью.Философы, культурологи, искусствоведы, историки, используя личную оптику, создают тексты, лишь опосредованно описывающие работы художника, говоря, скорее, о периметре, об энергии маргинальных зон, излучении.

1. «Культура — это дворец из дерьма»

«Культура испытывает отвращение к вони, потому что сама дурно пахнет; ее дворец, как великолепно сказано у Брехта, построен из собачьего дерьма… Освенцим доказал, что культура потерпела крах… После Освенцима любая культура вместе с любой ее уничижительной критикой — всего лишь мусор… После Освенцима любое слово, в котором слышатся возвышенные ноты, лишается права на существование» [1]. Эта фраза Теодора Адорно из «Негативной диалектики», разделившая всю культуру, искусство и поэзию на до и после Освенцима, сегодня снова актуальна для нас, живущих в 2022 году на планете Земля. Никакая, даже самая великая культура не смогла остановить войну. Да и могла ли? Речь идет не столько о запрете Адорно писать стихи, музыку и картины после Освенцима, который он сам спустя 15 лет описал (на примере Пауля Целана) не как запрет, а как незаживающий шов между невозможностью писать как раньше и необходимостью писать, раз уж мы все еще продолжаем жить. Поэтому самое страшное — как для художника, так и для человека — это делать вид, будто ничего не случилось, жить и творить как раньше, воспроизводить все те же практики и ритуалы, говорить на том же языке, репрезентировать мир в тех же формах, на самом деле вытесняя катастрофичность происходящего и продлевая нормализацию.

Проблема культуры в том, что она возомнила себя безотходным производством, позабыв о том, что ее дворец слеплен из «собачьего дерьма». Заслуга Адорно в том, что он последовательнее других показал всю диалектику развития языка искусства, который живет и развивается через шок и разрыв, что никакого снятия противоречий не происходит — они все остаются с нами навсегда. Негативная эстетика по сути воплощает собой эту несшиваемую, незаживающую апорию. Модернистское искусство, которое Адорно противопоставляет культуре, через разрыв с традицией и негацией прежних категорий вкуса и прекрасного смогло найти нерепрезентативную форму для преобразования шока и коммуникативного отчуждения, проработки индивидуальных и коллективных травм, работы скорби, поминовения жертв прошлых и визионерства будущих войн и катастроф. Однако, уже в 1960-е годы программа негативной эстетики Адорно, казалось, сошла на нет: абстрактная, не-фигуративная форма, замкнутая морфология автономного арт-объекта, будучи оторванной от трансцендентальных форм универсалистского и критического мышления, овеществилась в эмпирической материи, стала стилем, орнаментом на обоях, товаром среди других таких же.

2. «Поэтика бездействия»

Итальянский философ Джорджо Агамбен в своей книге «Человек без содержания» осмысляет роль искусства во время фундаментальных кризисов передаваемости культуры и разрывов с традицией. Задачей современного художника в такие моменты по Агамбену (и тут он созвучен с Адорно) является разрушение передаваемости культуры, воспроизведение этого распада передаваемости «в опыте шока», которое «становится последним возможным источником смысла и ценности, а искусство — последней связью, которая еще объединяет человека с его прошлым» [2]. Но, в отличие от негативной эстетики Адорно, в которой этот опыт шока и разрыв невосполнимы, импотенциальны (телеологически неэффективны) и должны оставаться без-óбразными и невыразимыми (здесь имеется в виду нерепрезентируемость), Агамбен вслед за Вальтером Беньямином предлагает мыслить образ как «застывшую диалектику», где противоположности подвешиваются и приостанавливаются. Опыт шока понимается Агамбеном не как единовременный разрыв (конец времени), а как промежуток, остаток и пустота (время конца), обретая тем самым самоценность, становясь ценностью-остранением. Это остранение служит также средством уничтожения передаваемости традиции, словно мгновенная эстетическая эпифания, озаряя светом прошлое из настоящего.

Негативная диалектика Адорно была чужда мессианической модальности. Можно сказать, модернизм Адорно — это постоянный разрыв, акт негации, путь к Возвышенному, не дающий никакого обещания и надежды, не предлагающий ничего, кроме вечного траура и скорби. Агамбен же предлагает переосмыслить эту невозможность действовать в мире как «слабое» мессианство: «…мессианическая потенция реализуется и действует в форме слабости, она воздействует на сферу закона и его дел, не просто отрицая или уничтожая их, но дез-активируя, делая их бездейственными, больше-не-в-действии» [3]. Агамбен берет ангела меланхолии с гравюры Дюрера Melencolia I как лучшую в его понимании репрезентацию ангела искусства: «Шквал прогресса, подхвативший крылья ангела истории, здесь затих, и ангел искусства выглядит словно бы погруженным во вневременное измерение — как будто что-то, прервав континуум истории, остановило окружающую действительность в каком-то мессианическом стоп-кадре» [4].

Ангел меланхолии не находит своего настоящего места между прошлым и будущим, теряя себя в линейном времени истории. Перед ним лежат отброшенные «орудия vita activa: жернов, рубанок, гвозди, молоток, линейка, щипцы, пила» и другие предметы, утратившие «свое значение, которое им придавала повседневная употребительность, — теперь они заряжены потенциалом остранения, делающим из них эмблему чего-то невыразимого» [5]. Прошлое обретает свою истину не путем разрушения, а через остраненный образ себя, когда руины прошлого застывают во вневременном измерении. Такова «поэтика бездействия» [6] Агамбена, проявляющая свою мессианическую мощь в форме слабых знаков, дезактивирующая все дела и дефункционализирующая все вещи. После апокалипсиса все вещи воскреснут в форме профанированных «тел Славы», освобожденных от прежних функций.

3. Инсталляция: от утопии к эмпирике

«Козлиная песня» Константина Вагинова открывается словами: «Теперь нет Петербурга. Есть Ленинград; но Ленинград нас не касается — автор по профессии гробовщик, а не колыбельных дел мастер». Борис Гройс повторяет, что искусство как таковое заинтересовано не в спасении, а в эсхатологии, либо в обустройстве мира после спасения. Прикладывая идею слабого мессианизма Беньямина и Агамбена к искусству авангарда, Гройс пишет, что «художники авангарда начали создавать изображения, которые выглядели достаточно скудными, слабыми, пустыми, чтобы пережить приближающуюся историческую катастрофу» [7]. В 1910-е годы в авангарде доминировало эсхатологическое предчувствие катастрофы и видение мира как завершенного и оттого требующего нового начала, возврата к некоему утраченному мифическому истоку, связи с которым были оборваны [8]. Современный мир и язык виделись как подошедшие к пределу, угасающие, мертвые, выражались через метафорику Апокалипсиса («Мистические образы войны» Н. Гончаровой или «Война» О. Розановой). В этом смысле авангард с одной стороны был устремлен в будущее, но не из прогрессистской перспективы, а из позиции революционного разрыва со старым миром. Эсхатология в русском авангарде шла рука об руку с мессианством и универсализмом, где роль мессии возлагалась на новое революционное искусство, которое посредством радикальной редукции слабой образности должно было возвести на руинах старого мира вместе с его изобразительными канонами и репрезентативной традицией новый универсальный мир всеобщего равенства.

Абстракции Василия Кандинского, «нуль форм» Казимира Малевича, «свободная музыка» Николая Кульбина или органические формулы Павла Филонова, как и конструктивистские проекты летающих городов воронежца Георгия Крутикова (любимого ученика Николая Ладовского) или башни Владимира Татлина предполагали не столько восприятие на уровне эмпирических артефактов, но «слабый» трансцендентальный художественный жест, в кантианском понимании выражающий «условия, необходимые для возникновения и созерцания любого образа»[9]. Одной из таких новых авангардных форм была «агитмассовая установка» и «театральная установка», предвосхищающая понятие инсталляции[10]. Эти установки создавались не для эстетического созерцания, а для организации пространства, вовлекающего в коллективное творчество и дискуссии. Однако в дальнейшем эта трансцендентальная составляющая авангарда как искусства слабых универсальных знаков уступила эмпирической форме: с одной стороны, авангард превратился в художественный стиль, искусство художников для художников, с другой — его формотворческие и конструктивистские открытия были использованы в дизайне и архитектуре.

Инсталляция как форма современного искусства возникает в период логического распада модернистских установок и концепций автономности отдельных видов искусства[11]. Казалось бы, минимализму и концептуализму за счет редукции эмпирической составляющей арт-объекта или вовсе сведения его к «идее» или «проекту», чья реализация вторична и даже необязательна («не важно, какую форму приобретает искусство», — напишет в своих «Параграфах о концептуальном искусстве» в 1967 году Сол Левитт), удалось реализовать авангардное обещание о слиянии искусства с жизнью в виде трансцендентальных «слабых знаков». Но на деле, желая преодолеть объектность как товарную форму и фетиш, современное искусство переизобрело и даже предвосхитило новую — более открытую и расширенную, не привязанную к одному медиуму, материи, экспозиции — форму, соответствующую переходу западного общества к постиндустриальному типу производства.

Одним из главных воплощений этой новой формы стала инсталляция, уравнявшая все медиумы и вещи в роли свободно циркулирующих знаков. С другой стороны, инсталляция реализовала куда более тотальную цель погружения зрителя внутрь пространства произведения как его часть. «Дематериализация» артефакта на деле означала не столько отказ от его объектности, сколько распространение его медиальных, морфологических и формальных свойств на когнитивные, социальные и публичные процессы. В своих «Заметках о скульптуре» Роберт Моррис писал, что объект становится не менее важен, а «просто менее замкнут на себе». Зритель утрачивал дистанцию и вненаходимость и превращался в перцептора и соучастника, всеми органами чувств вовлекаясь в восприятие работы, входя внутрь нее всем телом. Этот переход к измерениям субъективных и интерсубъективных переживаний немецкая теоретик искусства Доротея фон Хинтельман называет «эмпирическим поворотом». Инсталляция как система вещей и отношений в пространстве и времени стала доминантой этого поворота.

Исходя из парадигмы инсталляции, в 1990–2000-е годы переопределяет себя и живопись. Теперь она мыслится не только как картина и фреска, а как пространственное высказывание, которое берет свое происхождение еще из наскальной живописи в пещерах или фресок Джотто в капелле Скровеньи, создаваемых с использованием приема иллюзорной архитектурной декорации. В своем эссе 2009 года Дэвид Джослит называет такую инсталлированную в реальные пространства и включенную в сеть взаимоотношений живопись расширенной, или «живописью вне себя» [12]. Немецкая художница Катарина Гроссе с помощью аэрозольного распылителя создает гигантские инсталляции «пространственной живописи». Такой же пространственной живописью еще в 1980-е годы занималась советско-российская художница Ирина Нахова, создавая в своей квартире иллюзорные пространства («Комнаты»).

4. «Мы никогда не были людьми модерна»

Многочисленные междисциплинарные арт-практики, обещавшие еще в 1960–1970-е годы вместе с художественной трансгрессией политическую и социальную эмансипацию, в 1990–2000-е трансформируются в производство гигантских инсталляций, иммерсивных перформансов, мультимедийных проекций, паблик-арта и зрелищного дизайна в рамках больших выставочных проектов, международных ярмарок и биеннале. Эмпирический поворот в искусстве 1990–2000-х годов и превращение инсталляции в иммерсивную и аффирмативную театральную коробку был отчасти связан с утратой искусством в условиях глобального капитализма чувства истории и утопического горизонта будущего как такового.

Французский философ Жак Рансьер называет искусство, возникшее после 1989 года из желания воплотить в своем теле исчезнувшую политическую коллективность, постутопическим. Постутопическое искусство, порвав с тоталитарными и эстетическими утопиями ХХ века, занялось построением специальных пространств разделения общего мира и альтернативных ситуаций совместности. Лучше всего для создания таких пространств подошел жанр инсталляции. Рансьер выделяет два основных «постутопических» подхода: «эстетику взаимодействия» (в частности, в версии Николя Буррио), получившую развитие в проектах community based art и партиципаторного искусства, и «эстетику возвышенного», восстанавливающую посредством «своеособой мощи произведения» некую форму «обще-бытия» (Т. де Дюв) или негативно свидетельствующую о непредставимом (Ф. Лиотар) [13].

К 2010-м годам эстетика взаимодействия перешла в арт-активизм и общественно-полезный дизайн, тогда как «эстетика возвышенного», по мысли Рансьера, превратила авангардистскую мысль в ностальгическую и траурно-покаянную. Эстетика возвышенного возникла из провала в отображении случившейся катастрофы: «Линия, прямиком ведущая от „Черного квадрата“ Малевича, подписавшего смертный приговор фигуративной живописности, к фильму „Шоа“ Клода Ланцмана (1985), имеющему дело с непредставимостью истребления евреев»[14]. Трагедия настолько невыразима, что мы можем только негативно свидетельствовать о невозможности этого выражения предельного человеческого опыта.

В советском неподцензурном искусстве была своя эстетика непредставимого, во многом вытесненная сильными образами соцреалистического канона и героическим нарративом. Современное искусство в постсоветской России не отработало в полной мере свою историческую травму, тем самым не выработав иммунитет к будущей тирании. Сегодня — после более чем двух лет ковидного национального огораживания и разгоревшейся (пост)империалистической войны в центре Европы — мы наблюдаем время конца современного искусства как ко-темпоральности, как времени со-временников, разделяющих общие ценности, как провал неолиберального проекта, в котором институции современного искусства, особенно в авторитарных странах, выполняли роль фасада демократии.

В России, где современное искусство так и не смогло занять важную социально востребованную нишу в обществе, государству и олигархическим корпорациям за редким исключением было куда выгоднее финансировать большие музейные проекты и блокбастеры, искусство гигантских инсталляций. Сегодня эти инсталляции целиком и полностью подчинены исторической культурной политике власти: парк «Патриот» с территорией исторических реконструкций «Поле Победы», музейно-храмовый комплекс при Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации, где в 32 галереях посетителям предлагаются тотальные мультимедийные инсталляции с иммерсивным эффектом, выставка «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы на Поклонной горе о связи «Организации украинских националистов» с «современными националистическими организациями Украины, возродившими идеологию нацистской Германии».

Как в этих условиях отброшенности в архаику и апроприации властью художественного медиума инсталляции для репрезентации своей национально-патриотической политики действовать современному художнику, проживающему в России? Что он может противопоставить этим сильным образам и знакам власти и традиции? Высказывание Латура «мы никогда не были людьми модерна» сегодня особенно применимо к России, терпящей крах как политическое общество. Готовых ответов нет и быть не может.

В последние два десятилетия в искусстве велись активные попытки выхода из постмодернистской логики «конца истории». Модернизм возвращался в виде неомодернизма, ремодернизма (Терри Смит) или метамодернизма (Тимотеус Вермюлен и Робин ван ден Аккер). Во многом это возвращение проходило в вещах, знаках, действиях, изъятых из прошлых форм жизни и лишенных своих аффективных и утопических составляющих. Может быть, в условиях сегодняшней нарастающей военной катастрофы эстетика непредставимого и нерепрезентативные коды модернизма нуждаются в ревизии и реактуализации с учетом накопленного ей негативного эстетического опыта, в свое время ставшего единственно возможной формой художественного выражения пережитых человечеством в первой половине ХХ века трагедий. Катастрофические события будто бы отрубают по частям язык всем прежним смыслам и дискурсам, реактуализируя модусы модернистской поэзии и абстрактного искусства. В более долговременной перспективе это также означает поиск языка для свидетельствования изнутри перманентного апокалипсиса.

5. Выживут только слабые образы

…и слабое мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное.

1 Кор. 1:27

Практика петербургского художника Петра Белого развивает линию «эстетики непредставимого» применительно к современным российским условиям. «Поэтика бездействия» и остраняющий «опыт шока» становятся у Белого актуальными средствами такой эстетики. Художник Петр Белый давно и тесно связан с Петербургом. Двадцать лет он творит в самом сердце так называемого Петербурга Достоевского, в мастерской на мансардном этаже напротив Сенного рынка. Казалось бы, петербургский текст, пресловутая «достоевщинка» с ее богоборческо-богоискательской диалектикой должны были определять поэтику Белого. Они и повлияли, но скорее от противного: Белый последовательно выстраивает свое искусство на отказе от нарратива, редуцируя репрезентативность к чистой форме и первичной материи. Художник может проводить месяцы в своей мастерской, экспериментируя больше с материалами, чем со смыслами. Его образование — отделение керамики в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище им. В. И. Мухиной, отделение печатной графики Camberwell College of Arts в Лондоне — этому, казалось бы, способствовало. Всю профессиональную жизнь художник занимается традиционными маскулинными медиумами: гравюрой на дереве, инсталляционной живописью, скульптурой. В этом плане модернистский антирепрезентативный код, противопоставляющий немотствующую абстрактную форму репрезентативному канону реализмов, является для Белого вполне органичным итогом погружения в материю. Ведь и онтологически привилегированные, сверхсерьезные темы, поднимаемые Белым: война, голод, террор, память, эпидемии, смерть, — не могут быть адекватно отражены в образе, миметически и нарративно представлены.

С другой стороны, Белый, конечно, наследует минимализм и процесс-арт с их последовательной деструкцией материи и включением феноменологического измерения зрительской телесности. Однако после институциональной, феминистской и деколониальной художественной критики многие модернистские и наследующие их стратегии были проблематизированы как насильственные и автократические акты воздействия художника-суверена на «пассивную» материю с последующей апроприацией ее в собственном произведении. В этом плане прочитывать работу Белого в оптике модернизма и минимализма сегодня недостаточно. Оптика реляционной эстетики и эмпирического поворота к переживанию в отношении инсталляций Белого нерелевантна, сам художник скорее индифферентен к вовлечению и интерактивности, его инсталляции не заигрывают со зрителем, они безлюдны.

Здесь важно провести различие, которого так или иначе придерживается сам Белый. Это контржест петербургского формалиста в отношении московского концептуализма с его литературоцентричностью. Один из изобретателей жанра «тотальной инсталляции» Илья Кабаков группировал советские вещи, коммунальный хлам и кухонную утварь как знаки недавней бесприютной бедной повседневности, трансцендированной в экзистенциальное пространство коллективной утопии. Входя внутрь кабаковских инсталляций, зритель буквально тактильно соприкасался с собственной ностальгией, обживался в ней, материализовывал память в самых обыденных, до боли знакомых вещах. Тотальные инсталляции московского концептуализма, погружая зрителя в нарратив целиком и полностью, делали его частью повествования, героем, оживлявшим инсталляцию своим присутствием внутри гигантских декораций истории.

Петр Белый, наоборот, пытается идти от материи, которая сама несет в себе память, но не вербально-дискурсивную, а память своих прежних — утраченных, побежденных, отброшенных, снятых — функций и форм. Здесь нужно сказать, что любая чистая форма как таковая (недостижимый идеал, материя) всегда хранит в себе и несет память и информацию более первичных материалов, сырья, использования и предыдущих предназначений. Иначе бы нам пришлось оперировать исключительно эйдосами, которые тоже не идеальны, а должны быть выражены в письме или голосом посредством начертаний или звуковых вибраций. Ведь нулевой уровень языка никогда не достижим.

Ж. Деррида в 1960-е годы предложил философскую программу по деконструкции метафизики и отказа от трансцендентального означаемого. Смыслы приходят и уходят. Игра значений потенциально бесконечна. Это возможно только потому, что существует материальный уровень означающих, след, который оставляет язык, не давая нам прямого доступа к миру в его присутствии. Петра Белого можно было бы назвать идущим по этим материальным следам, оставленных прежними, наносными, перегруженными Историей смыслами, давая нашей памяти самой припоминать. Последовательный отказ Петра Белого от нарратива призван не столько запустить игру значений и смыслов (смыслы приходят и уходят), сколько высвободить материальную основу, материю как таковую от вмененных и сообразных ей, впечатанных и вчитанных в нее функций и свойств. Это то самое остранение материи, но не на номинальном уровне концептуального жеста (постдюшановская линия) переноса объектов из одного пространства в другое, а через смещение, сдвиг, разрыв вписанных в материю смыслов и прежних функций.

Программу Белого можно назвать неомодернистским порывом к возвращению вещам глубины в мире победивших плоскостей и поверхностей. Эскалация образов насилия в массмедиа отражается в аффективном мимесисе искусства. Это приводит к тотальности оптико-политического режима насилия, мы, как загипнотизированные, погружены в образы бесконечного апокалипсиса. Для выхода из этого режима необходимо вернуть дистанцию, установить минимальный зазор, который высвободил бы обзор на мир. Но сделать это внутри «глобальной гражданской войны» (Х. Штейерль) можно, лишь расположив точку зрения на дистанции от образа. Такое расстояние не может быть определено в топологических и пространственных терминах. Его нужно рассматривать этически и политически, с временнóй точки зрения. Мы можем восстановить дистанцию только с точки зрения будущего, которое уже произошло и освободило образы от нагруженности сильными смыслами и запутанности во власти. После апокалипсиса выживут только слабые образы.

Это посткатастрофическая позиция конца истории. Белый как посткатастрофист сначала влюбляется в разрыв времен, поселяясь внутри подвешенного времени апокалипсиса, а затем, месяцами работая с материалами и их свойствами, превосходит их сугубую эмпирическую материальность в форме инсталляции. Инсталляция возвращает материи трансцендентальное измерение, данное внутри остраненного пространственно-временного опыта. Эстетика как категория суждения вкуса здесь отдается на откуп эстетике как чувственному знанию. «Слабые» формы Петра Белого претендуют, взывают к универсальности этого чувственного и телесного знания, жизненного опыта и взаимодействия.

В этом плане работу Белого с памятью, его взгляд из конца истории, из постапокалипсиса можно сравнить с работой Ансельма Кифера (немецкие «Новые Дикие»), заливающего трагическое немецкое прошлое, связанное с нацизмом, «металлом тяжелой памяти». Кифер родился в подвале в последние дни Второй мировой войны и вырос на руинах разрушенной Германии. Желание не вытеснять нацистское прошлое пришло к Киферу от Йозефа Бойса, у которого он учился. Кифер работал в монохромной, пепельной, цвета обгоревшего металла гамме с помощью органических материалов (земли, ветхой одежды, жженых поверхностей), создавая безлюдные пустые пространства, руины после катастрофы, которая уже случилась, но может повториться. Художник исследовал архитектуру национал-социализма, интерпретировал «Фугу смерти» Поля Целана о трагедии холокоста, создавал монументы без героев — кровати со следами тел как свидетельствами отсутствия, строил инсталляции-библиотеки («Верховная жрица / Междуречье» 1985–1990/91) из оловянных книг с фотографиями вод и камней, глины, земли и соломы — следов древнейших материалов человеческой практики [15].

Из дня сегодняшнего мы знаем, что немцам, хоть и не сразу, во-многом удалось проработать свое травматическое прошлое и выйти из него другим обществом. Книги Кифера можно было достать со стальных полок и открыть. Деревянные книги «Библиотеки Пиноккио» Белого — это «склад молчания», цельные бруски навечно закрыты от любого прочтения, кроме, может быть, самого слабого — материалистического прочтения в виде леса, покинувшего человеческий архив культуры и знания. В этой же нечитабельности создана инсталляция Белого «Диалект», собранная из найденных в разных местах (некоторые вытащены из доски гулаговского барака в Перми, другие найдены в разрушенном петербургском особняке) ржавых гвоздей. Разложенные в виде асемантического письма, гвозди материализуют означающее с утраченными значениями, когда все смыслы погребены, языки забыты, образы руинированы. Никакая человеческая память не в силах расшифровать этот алфавит.

Само по себе обращение в прошлое амбивалентно. Оно чревато меланхолией и ностальгией. Имперский ресентимент в России за последние 20 с лишним лет научился подпитываться этой ностальгией по утраченной Российской империи и ее преемнику СССР.

Светлана Бойм называет такой вид ностальгии реставрирующей попыткой «повернуть время вспять, преодолеть необратимость его течения, превратить историческое время в мифологическое пространство» [16]. Но художественное обращение в прошлое из воображаемого постапокалиптического будущего, из конца истории — это другой тип ностальгии. В терминологии Светланы Бойм это рефлексирующая ностальгия, которая «не претендует на то, чтобы восстанавливать мифический дом; она упивается самим течением времени <…> влюбляется в разрыв времен, а не в объект, этим разрывом отделенный от нас» [17]. Белый как рефлексирующий ностальгик в своих инсталляциях пытается преодолеть эмпирические характеристики материалов — осветить их трансцендентальным светом, наделить балансирующим мерцанием. «Я хочу, чтобы говно светилось», — говорит художник, и это нужно понимать не как сакрализацию конкретной вещи, а как проницаемость границы между профанным и сакральным, как слабую материалистическую теологию будущего искупления любой материи.

6. Инсталляция как мемориал

Борис Гройс в своем парадоксальном духе писал, что французские революционеры вместо обычного до той поры иконоклазма первыми превратили Лувр в музей, тем самым эстетизировав, а значит, дефункционализировав прежние символы власти. Современное искусство, по Гройсу, берет свое начало именно в этой тотальной эстетизации прежнего мира, когда мы находимся как бы «в конце истории» и видим «нынешний порядок вещей как уже мертвый, уже упраздненный» [18]. Идеи советского реваншизма, возрождения империи, русского мессианизма-шовинизма и прочей густо замешанной на постмодернистских мифах об исконно-посконных традициях превосходства домостроя над декларацией прав человека, вся эта дикая токсичная идеологическая каша по мере роста нефтегазовых доходов раскармливала путинизм как форму сверхцентрализации власти и концентрации ресурсов в одном месте. Кремль — это средневековая феодальная крепость, которая не была превращена советской властью в музей, как Зимний дворец в Эрмитаж, не была дефункционализирована, эстетизирована и открыта публичному доступу. Власть не была децентрализована, ее символы не были профанированы, прежние институты не были деконструированы и возродились оборотнями под новыми аббревиатурами, эксплицитно видя себя правопреемниками.

Ленинград всегда был во фронде Москве. В ХХ веке он, казалось бы, смирился со статусом «великого города с областной судьбой». Петербург-Петроград-Ленинград заплатил, пожалуй, наивысшую человеческую цену изо всех бывших имперских колониальных столиц: ко второй половине ХХ века от блестящей столицы самой большой в мире Империи остался призрачный и почти прозрачный Ленинград, насильственно очищенный от своего имперского и колониального прошлого. Оттого сегодня так невыносимо идти по Петербургу и понимать, что каждый исторический камень, каждый дом и дворец, искупленные миллионами жертв революций, блокады, репрессий и нескольких волн вынужденной эмиграции, что все они воочию заражаются новой — трупной и до омерзения фарсовой — имперскостью. Ленинград второй половины ХХ века означал «это никогда больше не должно повториться». Все мемориалы, памятники, политика коммеморации, весь блокадный нарратив скупо, тихо, немотствуя через дистрофию слова, сжав зубы, свидетельствовали о невозможности, неповторимости, эксцессе и необратимости пережитой трагедии. Ленинград, ненавидимый Сталиным, помнил, как умирающий от истощения художник Владимир Фролов доделывал мозаичные панно для московского метрополитена, который строили даже во время войны. В то время как в Ленинграде умирали тысячи голодной смертью прямо на улицах или замерзая у себя в домах. Неужели искупление может иметь обратную силу? Неужели все экспроприированные у аристократии петербургские дворцы, в которых после своих холодных бараков могли греться дети пролетариев и крестьян, жмурясь от яркого блеска сусальной позолоты и мечтая о светлом коммунистическом будущем, все парки и фонтаны, вся архитектурная гармония — все может быть обратимо в пыль, в пепел, в угли? Неужели блокада Ленинграда обратима и трупы могут быть заново вырыты и пущены в расход? История заворачивается в удушающую петлю на нашей шее.

В такие моменты истории мы понимаем, что тотальная эстетизация прежних форм власти и мира недостаточна. Оказывается необходимым полностью переплавить прежние формы во что-то новое, чем просто дефункционализировать их и поместить в музей. Радикальное предложение Малевича — сжечь все историческое искусство и выставлять в музеях пепел — помимо желания революционной деконструкции старого мира несло в себе также обнуление материальной основы искусства («нуль форм»), достигшее своего эстремума даже не в «Черном квадрате», а в работе «Белое на белом».

Сегодня мы буквально видим, что из музея есть и обратный путь на войну, исторические артефакты — оружие и доспехи, эполеты и фуражки (как тут не вспомнить фуражку Гитлера, помещенную в хранилище недавно открытого православного Храма Вооруженных сил РФ) — могут быть символически или даже буквально извлечены из своих экспозиций для новой кровавой реконструкции истории. Хито Штейерль в своем эссе «Танк на постаменте. Музеи в эпоху планетарной гражданской войны» [19] описывает, как советский боевой танк ИС-3 (названный в честь Иосифа Сталина) усилиями пророссийских сепаратистов буквально съехал с мемориала, посвященного Второй мировой войне, и отправился прямиком в бой на востоке Украины в 2014 году. Памятник может съехать с постамента и поехать воевать на какую-то ему одному ведомую войну прошлого с будущим. Множество таких и других видов танков, вздыбленных в небо, казалось, навсегда законсервированной военной техники, а также бронзовых и каменных памятников советским героям и солдатам было поставлено после Второй мировой войны по всему СССР и странам Варшавского блока, неся не только коммеморативную, но и геополитическую нагрузку[20]. Эта сильная образность, по сути, являла себя через суровый соцреалистический канон, построенный на аффективном мимесисе добра с кулаками и победы русского оружия. Архитектура монументов «сталинской неоклассики» обычно сопровождалась множеством текстов триумфального нарратива, роднящим ее с муссолиниевской архитектурой итальянского фашизма, который также был «логоцентричен»[21].

Другой тип «мест памяти», архитектурно наследующий прерванную линию конструктивизма и послевоенный американский и европейский модернизм, возникает в СССР к концу 1950-х годов. Полнее всего он проявляет себя в мемориальных комплексах, созданных в модернистском ключе, из гранитных и бетонных конструкций со скульптурными формами, стелами и Вечным огнем. Практически это были тотальные инсталляции — символические пространства для отправления траурных церемоний и поминовений. Примерами таких геометризованных «тотальных инсталляций» были Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы с подземным памятным залом, созданный по проекту архитекторов В. А. Каменского и С. Б. Сперанского и скульптора М. К. Аникушина, или созданный в духе формализма-рационализма (линия Н. А. Ладовского во ВХУТЕМАСе в 1920-е) музей-мемориал Ленина в Казани (1982), напоминающий своей архитектурой египетский храм или мавзолей. По выражению французского историка П. Нора, в таких местах «память кристаллизуется и находит свое убежище» [22].

Советские «места памяти» объединяла модернизированная из православной в коммунистическую эсхатология: советский народ, входя внутрь мемориала или музея, воссоединялся с павшими на войне или погибшими за дело революции предками, мертвые оживали в памяти живых, как бы воскресая через траурный ритуал. Пространство здесь играло ключевую роль — мемориальные комплексы становились секулярными храмами, а музеи-мемориалы отправляли загробную жизнь выдающихся личностей, отвечая парадигме индивидуальной эсхатологии, отсылая к древнему Египту с его усыпальницами и пирамидами. Эта абстрактная модернистская линия коммеморации и политики памяти в архитектуре критиковалась за подражание упадническому западному канону и недостаточно проявленный национальный аспект, но все-таки была вполне востребована на официальном уровне, тогда как в искусстве отход от репрезентативного канона цензурировался куда строже. Но и здесь, как показывают исследования последних лет, ленинградская линия модернизма не прерывалась даже в самые тоталитарные 1930–1940-е годы.

Многие свидетели отмечали пугающую чистоту форм ландшафта, пейзажа, архитектуры в Петрограде времен гражданской войны и эпидемии тифа 1918 года и в Ленинграде блокады времен Второй мировой. Город будто очистился от всех прежних смыслов и содержаний, остались лишь формы, но эти абстрактные формы буквально дрожали, звенели (на морозе?), свидетельствуя поверх эстетики распада об этическом провале, о кризисе гуманизма и человеческой трагедии как таковой. Это были слабые, мерцающие формы пустоты, полной негации, после которой заново должны были быть пересмотрены условия возможности не просто создавать искусство, но и жить вообще. Как отмечают исследователи неофициального советского искусства, «война во многом способствовала своеобразному „возвращению“ модернизма. Именно модернизм оказался наиболее подходящим художественным языком для описания военной и послевоенной реальности…» [23].

В Ленинграде модернистская традиция была продолжена в ленинградском послевоенном «втором модернизме» («Орден непродающихся живописцев», ученики Малевича, Филонова, Сидлина, Стерлигова и Глебовой) [24], осмыслявшем войну и блокадный опыт как ее невыразимый эксцесс в постутопической негативной перспективе. Ленинградское неофициальное искусство отличалось от московского, имеющего хоть какой-то доступ к рынку и полупубличности, своим камерным и отрешенным, почти призрачным присутствием, изолированным в приватную сферу или выброшенным в бесприютность послевоенного города. Оно выживало в отсутствие зрителя и безо всякой надежды на открытое экспонирование, поэтому его адресатом становилось во многом метафизическое самообращение автора внутрь себя, где на первый план выходили «процесс бытия живописцем», «акт творения как смысл существования» или духовная практика[25]. Позже такой художнический этос был снисходительно охарактеризован московским концептуальным кругом как «духовка». Но из дня сегодняшнего мы видим, что внутри тоталитарной реальности и соцреалистического канона этот опыт был чуть ли не единственно возможным способом эстетического и этического сопротивления.

Можно сказать, что Петр Белый все 2000–2010 годы наследовал эту ленинградскую модернистскую традицию, негласно противостоя московской концептуальной линии. Но не менее важно, что Белый — один из немногих, кто говорил и продолжает говорить из той самой постутопической позиции, которая в сегодняшних условиях новой войны оказывается необходимым остранением прошлого, приостановкой опыта шока, эстетической эпифанией настоящего, вспыхивающей внутри катастрофического «времени конца».

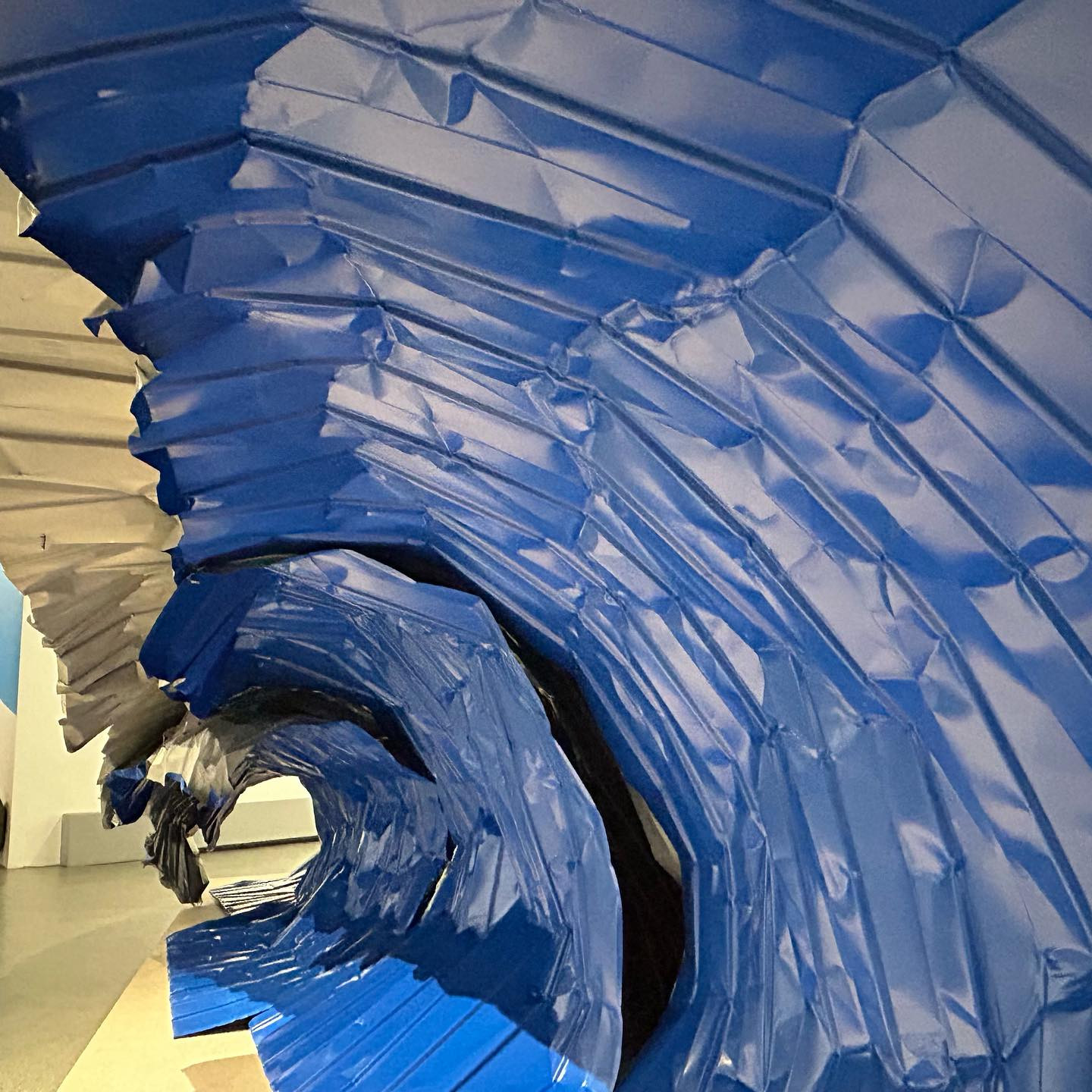

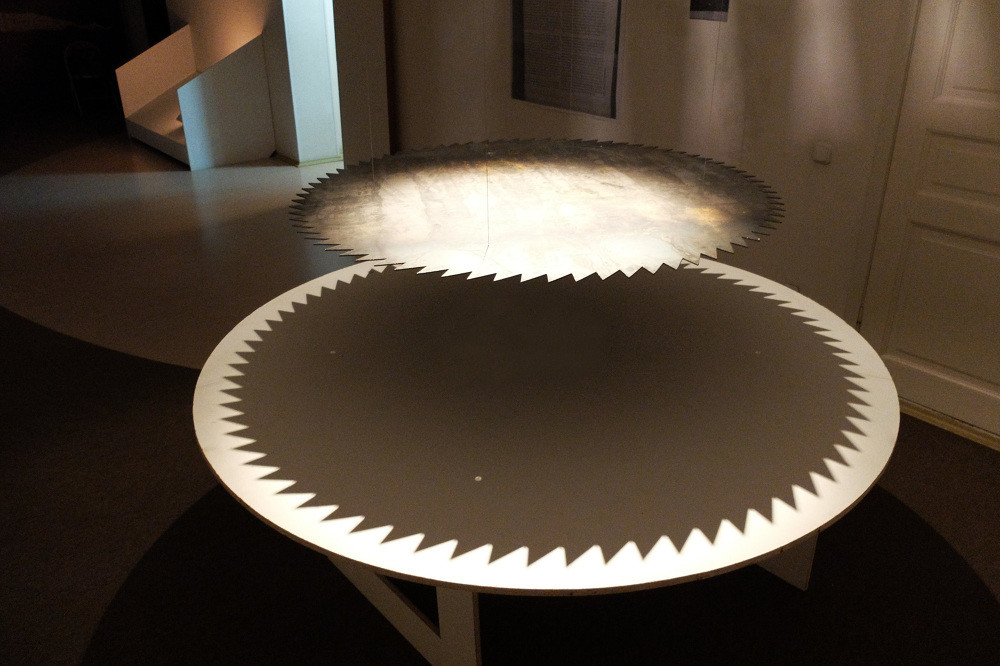

Олеся Туркина и Виктор Мазин отмечали, что в своих инсталляциях (в частности, в серии «Мемориальное моделирование») Петр Белый выводит на первый план «место, оставленное утраченным субъектом» [26]. Тем самым, по мнению Туркиной и Мазина, «мемориальное моделирование становится аллегорией меланхолии». Эта меланхолическая, не обещающая спасения позиция того самого ангела меланхолии Дюрера, отбросившего орудия прежней жизни и остановившего действительность «в каком-то мессианическом стоп-кадре». Глеб Ершов писал про работу Петра Белого «Пилы» как про «стоп-кадр зловещего маховика смерти» [27]. Гигантские зубчатые диски зависли в свободном падении, но гипнотизирующее смертельное зрелище вращения вот-вот продолжится. В инсталляции «Минута молчания» (2007), созданной из огромных рупоров, в память о блокаде Ленинграда рупоры повисают в меланхолической тишине как фигуры (у)молчания посреди времени исторической памяти. Паблик-арт-инсталляция «Геометрия Памяти» на площади у Петропавловского собора, появившаяся в память о прошлой войне и блокаде, вводит простую геометрию «военного времени»: монохромную абстракцию крестов, прямых линий и окружностей. Художник пишет, что так же «просто и тихо из-за голода и холода закончились миллионы жизней», поэтому никакой памятник не способен передать это «обостренное ощущение тотального ужаса и человеческой воли» [28].

Посткатастрофизм Белого предполагает базовые, деформированные временем, бывшие в употреблении, единственно выжившие после катастрофы материалы: «стальные листы, занозистая дранка и плашки-колоды старого дерева, тяжелые армированные чушки-отливки из бетона, пластичная черная резина, гнутая проволока, провода, электрические лампочки, старые слайды — таков примерный перечень» [29]. В своих инсталляциях Белый использует память самых простых вещей в их слабой материальности. Абстрактная слабая форма никого не способна спасти, но приоткрывает «калитку» в мессианское «время конца», приостанавливает линейное течение хроноса. Эти «слабые образы», застывшие в меланхолическом бездействии, выглядят так же, но, будто «тела славы», свободны от своих прежних функций и нагруженности смыслами. С одной стороны, материя хранит в себе память предыдущих событий, с другой — все смыслы изъяты из нее, подобно эпохе́ (остановка, прекращение) — принципу рассуждения в философии, когда субъект исключает из поля зрения все накопленные историей научного и ненаучного мышления мнения, суждения, оценки предмета и стремится с позиции чистого наблюдателя сделать доступной сущность этого предмета [30].

Инсталляции Белого не репрезентируют никакой реальности, скорее, они мимикрируют под реальность, иногда напоминая свалку или руины. В серии инсталляций «Щ854» (отсылка к лагерному номеру главного героя повести А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича»), «Климатическая зона», «КРУГ 2» (отсылка к роману «В круге первом» того же Солженицына) советские руины врастают обратно в природный ландшафт: «…сквозь покореженные и обугленные остовы руин лагерных бараков пробивается густая зеленая проросль молодой весенней травы» [31]. Застывшая в падении, сколоченная из строительных лесов башня «Надежда» — оммаж «Памятнику III Коммунистического интернационала» Владимира Татлина — являет собой одновременно «прощание с эпохой великих утопий» и «движение навстречу надежде» [32]. Такая вневременная позиция художника постэсхатологична: художник смотрит на мир из конца, пророчествуя назад, в прошлое, где советская эпоха окончательно завершилась, оставив после себя лишь слабые материальные следы минувших катастроф. В этом смысле инсталляции Петра Белого имеют нереализованный на его родине потенциал малых скульптурных форм и архитектурных объектов, музеев памяти, травмы, покаяния и жертв в городах и парках свободной России светлого будущего.

Но в более поздних работах Белого все отчетливее проступает эсхатологическая перспектива, схожая с эсхатологическими ожиданиями русского авангарда начала ХХ века. Вневременная легкость и поэтика бездействия сменяются предапокалиптическими предчувствиями катастрофических перемен. Последняя серия огромных черно-белых монотипий «Романтический Апокалипсис» наполнена тревожными аффектами борьбы света и тьмы. Техника монотипии позволяет сделать только один оттиск, получившийся образ на котором никогда не подконтролен руке художника. Этот эффект мгновенной случайности рождает абстрактные образы апокалиптических видений и экстатических состояний. Материальный мир исчезает, подходя к концу, но ждет ли нас приход нового мессии и спасение после окончательного отделения Света от Тьмы, не знает никто, в данном случае даже сам художник, который оказывается теперь внутри Апокалипсиса. Но если искусство переживет этот апокалипсис, то будущим зрителям останется припоминать на стенах пещер тот эстетический и экзистенциальный порядок, который был предан забвению и вытеснен тяжелыми имперскими знаками культуры победителей. Выживут только слабые знаки, преданные на российской почве забвению реставрирующей ностальгией постимперского ресентимента и реваншизма.

[1] Адорно Т. В. Негативная диалектика. М.: Научный мир, 2003. С. 327.

[2] Агамбен Д. Человек без содержания. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 143.

[3] Агамбен Д. Оставшееся время. Комментарий к Посланию к Римлянам. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 58.

[4] Агамбен Д. Человек без содержания. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 146.

[5] Там же. С. 147.

[6] Прозументик К. В. Siate Inoperosi: поэтика бездействия Джорджо Агамбена // Вестник ПНИПУ. Культура. История. Философия. Право. 2018. № 4. С. 7–19.

[7] Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 41.

[8] Бобринская Е. А. Русский авангард: истоки и метаморфозы. М.: Пятая страна, 2003. С. 19.

[9] Гройс Б. Политика поэтики. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 42.

[10] Деготь Е. Эстетическая революция культурной революции, или Концептуальный реализм // Наше наследие. 2010. № 93–94. С. С. 135–147.

[11] Парадигмальными здесь стали выставки «Первичные структуры» (1966), где были представлены основные работы минималистов, «Жить в твоей голове: когда поведение становится формой» (1969), где 69 художников создавали работы во взаимодействии друг с другом, манифестируя процесс-арт и сайт-специфичность, а также выставка «Эксцентричная абстракция» (1966) под кураторством Люси Липпард, которая позже подытожит всю эту тенденцию в книге «Шесть лет дематериализации художественного объекта» (1973). Подробнее см.: Lippard L. Six Years: The dematerialization of the art object from 1966 to 1972. N. Y.: Praeger, 1973.

[12] Joselit D. Painting Beside Itself // October 130. Fall 2009. P. 125–134.

[13] Рансьер Ж. Разделяя чувственное. СПб: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 62.

[14] Там же. С. 48.

[15] Андреева Е. Ю. Постмодернизм: искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 250–251.

[16] Бойм С. Будущее ностальгии // Неприкосновенный запас. 2013. № 3 (89). URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/neprikosnovennyy_zapas/89_nz_3_2013/article/10513/

[17] Там же.

[18] Гройс Б. В потоке. М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. С. 71.

[19] Штейерль Х. Танк на постаменте. Музеи в эпоху планетарной гражданской войны // Искусствознание. 2016. № ½. С. 52–65.

[20] Габович М. Советские военные памятники: биографические заметки // Что делать? 2014. № 37. URL: https://gabowitsch.net/wp-content/uploads/2014/05/Chto-delat-pamiatniki-FINAL-ru.pdf.

[21] Басс В. «Величайший и любимейший эпос нашего века»: проекты советских военных монументов 1941–45 годов // Новое литературное обозрение. 2021. № 167. С. 62–74.

[22] Нора П. и др. Франция — память. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 1999. С. 17.

[23] Соколов Г. Ранний период неофициального искусства: Ленинградский контекст // Новое искусствознание. 2019. № 1. С. 92. См. также: Напреенко Г. Модернизм как unheimlich сталинизма. О военных рисунках Александра Дейнеки // Напреенко Г., Новоженова А. Эпизоды модернизма: от истоков до кризиса. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 94–105.

[24] Андреева Е. Ю. Угол несоответствия: школы нонконформизма. Москва — Ленинград. 1946–1991. М.: Искусство — XXI век, 2012.

[25] Сорин Брут (Никита Павловской). Ленинградский нонконформизм и современное искусство Петербурга в новых исследованиях // Новое литературное обозрение. 2022. № 1 (173). С. 314–326.

[26] Туркина О., Мазин В. Петр Белый и мемориальное моделирование. 2008. Итальянский перевод вышел в каталоге Peter Belyi — Memorial modelling 2003–2008. Prodotto da Galleria Pack, Milano Teknemedia.net. Collana: The Project Room, Torino 2008. Расширенная версия статьи опубликована в каталоге «Петр Белый. Точка на горизонте». Музей современного искусства PERMM. 2018.

[27] Ершов Г. «Формула весны» Петра Белого (текст к выставке).

[28] Петр Белый. Геометрия Памяти. URL: https://www.peterbelyi.com/geometry-of-memory.

[29] Ершов Г. «Формула весны» Петра Белого (текст к выставке).

[30] См. статью «Эпохе» (Эпохе́, также эпохэ́) // Википедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B5.

[31] Ершов Г. КРУГ 2. 2006 (текст к выставке). URL: https://www.gisich.com/ru/exhibitions/119/

[32] Петр Белый. Башня «Надежда». URL: https://www.peterbelyi.com/tower-of-hope.