"Все мамаши мира": поэтика транс-перехода Джоан Брукс

Сегодня в современной поэзии существует множество форм отстраивания своей субъектности в письме, способов субъективации. Порой именно способ этого отстраивания и составляет основной метод поэтики, ее оригинальность и новизну. Фем-, квир-, лгбт- проблематика явилась мощным импульсом для целого ряда таких новых поэтик, возвращая казалось бы погребенного (не заживо ли?) автора из плоти и крови в литературу с внеположной ей стороны — политизации тела. Если применить здесь термин одного и

Но поэзия, как символический язык, позволяет этим производным заново переизобретать свою субектность, сопротивляясь семиотически-техническому и медицинскому управлению сексуальностью. Поэтому, главной проблемой такого возрождения поэтического субъекта кажется слишком близкое, порой невыносимое, интимное, интериорное и опять же — порнографичное ¬– погружение внутрь своих личных психофизических процессов. Модернистская субъективность строилась на вытеснении и сублимации гомоэротических желаний, постмодернистская — на релятивизации всех желаний, которые как будто стало возможным удолетворять в зависимости от выбранной речевой маски/дискурсивной позиции.

Фем- квир- и лгбт- письмо последнего десятилетия в России радикализирует незавершенный модернистский проект, затребуя возвращения вытесненного, отказа от сублимации в пользу как бы прямого, неопосредованного гетеронормативными догмами языка и универсальной (а на деле — патриархатной матрицей) моделью поэта без гендера и гениталий. Упреки фем-, квир-, лгбт- поэзии в гипертрофировании гендерно-генитальной темы, злоупотреблении своим «телесным низом» направлены на возвращение вытесненного туда, где ему и должно быть, ведь настоящая поэзия должна затрачивать огромные ресурсы как раз на вытеснение, где субъект сублимирует свои ненормативные желания в эстетическом образе стиха, оставляющего лишь следы, полунамеки, темные реминисценции.

Но с постепенным признанием разных гендерных, социальных, национальных идентичностей, их носитель_ницы эксплицировали и свою речь, а вместе с ней и письмо. Читая такое письмо, даже подготовленные читатели, порой вынуждены отпрянуть как от слишком горячего, заряженного нежелательными аффектами. Но почему оно столь откровенно? Предположу, именно потому, что никаких иных способов открыто разделять свой чувственный опыт с другими у него по просту не было. Любое новое вытесненное, запрещенное, порицаемое желание, гендер, идентичность не имеют никаких проверенных «холодных» инструментов/эпистемологий для отстраивания своей поэтической — равно политической — субъектности на письме, И они втаскивают в письмо себя целиком, вместе с теми либидинозными объектами, которым ранее было отказано в означивании внутри символического порядка языка. Отсюда и ложное отождествление (со стороны многих критиков) субъекта такого письма с реальным и казалось бы умерщвленным ¬– автором из плоти и крови. Но парадокс в том, что даже самое откровенное личное письмо, всегда имеет зазор между голым присутствием и субъектом, так как оно все еще вынуждено пользоваться речью и письмом (если мы все еще говорим о поэзии).

Поэтому, самое интересное в отношении фем-, квир-, лгбт- письма происходит прежде всего на пересечении этого невыразимого, но требующего выражения опыта и отчужденного, но требующего обживания языка, в конкретном способе передачи своего уникального биосоциального, телесного знания. Однако, проблема возникает тогда, субъект проходит путь от

Эту рану в своей болезненной разъятости — транс-переходе — показательно демонстрирует поэтика американской поэтко Джоан Брукс, некогда профессора славистики, переводчика многих русскоязычных поэтов и автора книги «Здравствуй, Пушкин!: Сталинская культурная политика и русский национальный поэт». Джоан, через билингвальное, неровно-нервное письмо, будто проверяет границы (рваные края) своей прежней социализации белого гетеросексуального мужчины и потенциальные возможности для преобразования собственного тела, свидетельствуя о внутреннем насилии и напряженности субъекта, столкнувшегося с распадом прежнего образа мира.

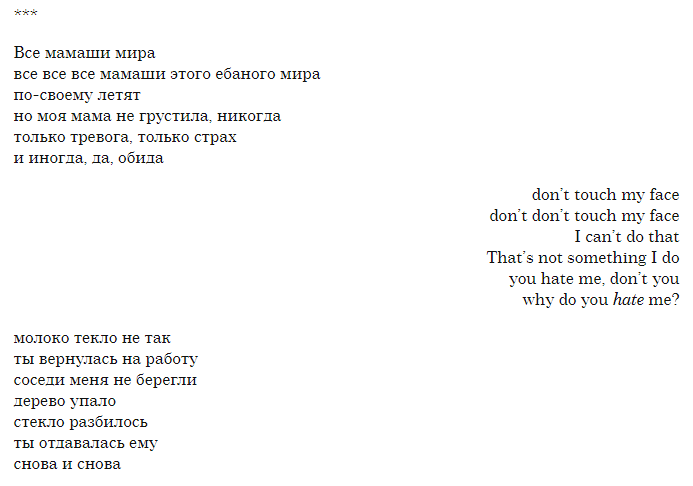

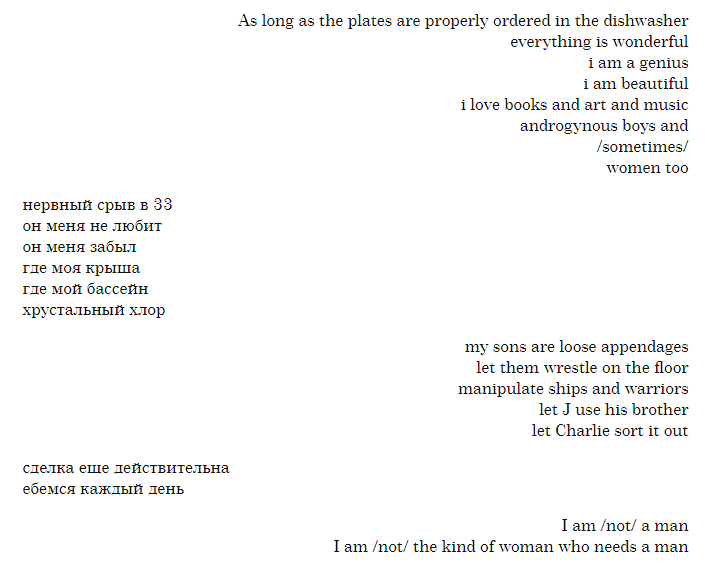

Стихотворение «Все мамаши мира», здесь, пожалуй, самое нехарактерное, но, может быть поэтому открытое к внешнему читательскому опыту. Образ матери колеблется от тревожной, отсутствующей, удовлетворяющей невпопад («молоко текло не так»), словом, недолюбившей или плохо символизировавшей желания ребенка, что приводит к ранам/дырам в первичном нарциссизме. Сознательно регрессируя к этим ранам, субъект Джоан ищет в них причины своей бисексуальности.

Стихотворение заканчивается невозможностью собственной идентификации, отказом от аффирмации и принятия на себя новой устойчивой гендерной/речевой позиции: «I am /not/ a man // I am /not/ the kind of woman who needs a man». Дело не в том чтобы обрести новую идентичность и завершить переход, дело в том, чтобы стать этим переходом, поселиться в нем. Но чего это стоит биосоциальному телу пишущего (или, вернее, пишущему телу) не знает никто, даже он (о) сам (о).