"Бредовая работа" и новый здравый смысл

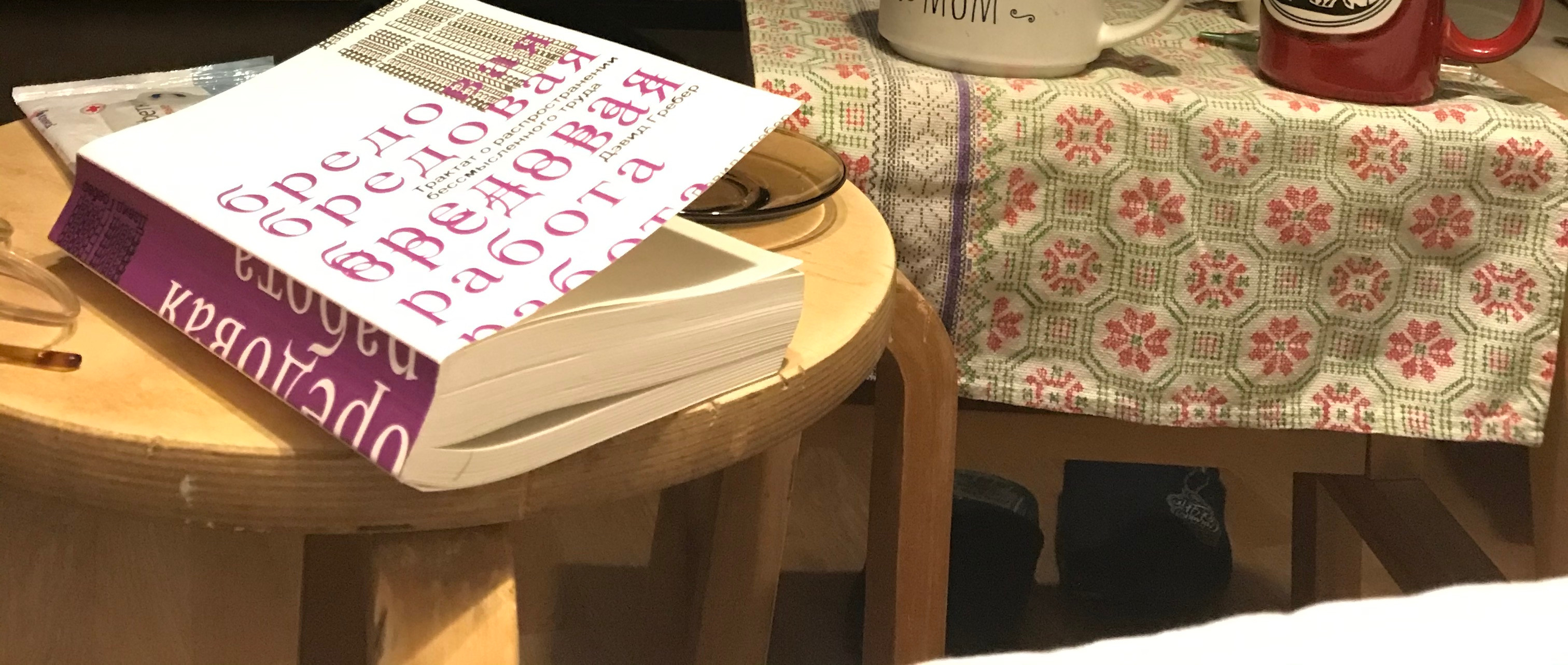

Недавно я несколько дней болел, а значит, не мог смотреть в компьютер. Это было замечательное время: я очень хорошо отдохнул и быстро дочитал (начатую поздней зимой и заброшенную) «Бредовую работу».

Дэвид Гребер в своих книгах целился в здравый смысл. Я напишу про три ключевых для меня тем книги (совсем не исчерпывающих ее) и попытаюсь посмотреть на то, как они вступают в конфликт со старым здравым смыслом. Бурдьё говорил о том, как «думать вместе» с теми, кого читаешь. Вот и я специально буду скорее не рецензировать, а думать вместе и думать дальше.

I. Экономика заботы и свободы

Гребер утверждает, что массовая безработица, которой все боялись еще во времена Великой Депрессии, в некотором смысле случилась: просто её скрыл взрывной рост числа административных/менеджериальных/финансистских должностей. Это великолепный тезис: он нуждается в изучении, но великолепный он потому, что, видимо, никто даже не подумал о нём всерьёз. Почему не подумал? Потому что в нас заложено представление о том, что, в конце концов, это слишком неприлично — сказать, что туча народу ничем толком не занята на работе (тем более что получить эту работу не так просто). Это потребует нормативных суждений о других. Но люди, сами называющие свою работу бредовой, прорывают табу.

Ничем не заняты — это грубое обобщение, конечно. Среди респондентов Гребера есть те, кто как раз довольно сильно заняты, но, например, тем, что они считают противной им фабрикация потребностей: телефонные продажи, маркетинг, реклама с видеоэффектами. Или же их должности и многочисленные обязанности сохраняются просто потому, что сокращение штата помешало бы другой задаче — сохранять важность начальника. Итак, многие люди на современной работе не заняты ничем, что они считают ценным для мира, они — безработные морально. Так Гребер подводит нас к мысли о том, что есть «народная», антропологическая теория ценности (труда): ценно то, что кому-то приносит пользу.

Итак, технологический прогресс действительно сокращает необходимое количество рабочей силы для производства новых объектов. Но неужели это значит, что наша деятельность просто обречена уходить в сектор бреда? Чтобы ответить на этот вопрос, можно попробовать для начала вытеснить идею производства идеей заботы. Когда мы говорим «производство», мы прежде всего представляем себе появление новых вещей. Но среди экономики производства новых вещей всегда существовала экономика поддержания: от ремонта моста и чистки одежды до лечения и стрижки. Мы обычно называем эту работу «сектором услуг», и её отличает непосредственный контакт между человеком и человеком.

Контакт между человеком и человеком? Это уже звучит очень похоже на жизнь. И для многих людей оказание заботы это и есть важнейшая часть их жизни. (Самым простым, но совсем не единственным примером в нашем обществе является материнский труд.) В той степени, в которой люди ценят возможность самим оказывать заботу (и принимать заботу от людей), а не тяготятся ей, автоматизация заботы станет для них просто автоматизацией их жизни, то есть смертью.

(Возможно, как говорят феминистские экономист_ки, в пределе можно переопределить и производство вещей как заботу — но только в той мере, в какой, работая, вы удовлетворяете уважаемую вами потребность кого-то другого.)

В итоге это политический, а не экономический вопрос — определять, какой труд в данный исторический момент относится к «работе заботы», действительно придающей смысл нашему существованию, а какой — нет. Тогда технологический прогресс — это хорошо не потому, что он увеличивает абстрактную производительность, а потому, что он автоматизирует относительно «незаботливый» труд.

А также потому, что он (прогресс) способен расширять пространство свободы. Забота не мыслится Гребером как синоним счастливой, неотчужденной деятельности. Человек, о котором позаботились, — это тот, кто может заняться чем-то еще. Поэтому идею заботы можно дополнить идеей свободы как игры, то есть чего-то, что делается без

Конечно, не вся работа заботы (care work) изначально так концептуализируется самими людьми. Но ведь и концепция производства подминает под себя сущности, не слишком похожие на него: теперь мы про любой результат говорим «продукт», про любой процесс говорим — «продуктивный». Поэтому, поскольку перед нами не чисто аналитический, а ещё и политический текст, идея с поворотом к заботе — это не утверждение «весь труд такой», а политический призыв поместить заботу и свободу в центр облака метафор, с помощью которых мы думаем про экономику, убрав из этого центра производство и потребление.

Кстати, меня спрашивали примерно год назад, какое вообще отношение может иметь к экономике феминизм и зачем обвинять экономистов в том, что они совершенно не заметили все социальные/интеллектуальные движения последних десятилетий? Если забота — исторически женский взгляд на труд, то метафора производства, как предполагает Гребер, исторически связана скорее с мужской точкой зрения (в западном обществе). Так что Гребер помогает дать очень интересный ответ на вопрос о том, зачем экономике феминизм: от преобладающей точки зрения на природу нормального экономического процесса (производство+потребление или забота+свобода?) зависит то, как мы его анализируем и оцениваем.

В каком направлении поворачивает нас такая теория? Она предлагает нам по-другому оценивать успешность или неуспешность воображаемого будущего. Старый здравый смысл утверждает, что хорошее будущее общество — это такое, в котором мы смогли научить как можно больше людей ловить как можно больше рыб новыми высокотехнологичными удочками. Новый — делает паузу на слове «научить». Научить — это позаботиться о

Но именно идея работы как просто платы за заботу о самом себе скатывается в личную катастрофу для героев Гребера: получение денег за то, что (субъективно) не приносит никому пользы, а значит не является заботой еще о

Так как же могут звучать новые главные «экономические» вопросы? Например, так: как создать условия, в которых технологический прогресс перетекает не в бредовую работу, а в новое соотношение работы заботы и свободы? И как разрешается (довольно очевидное) напряжение между заботой и свободой?

За этими вопросами сразу следует другой: как мы будем измерять положение вещей? Здесь можно было бы пуститься в долгое и не слишком оригинальное осуждение нашей постоянной фиксации на «росте» и «размере» экономики, измеряемых индексами вроде ВВП. Развёрнуто об этом лучше всего поговорить в другой раз. Скажу лишь вот что. Во-первых, любые посчитанные числа сами по себе оказывают на нас огромное влияние. Это здорово показывают опросы, цитируемые Гребером (где 30-40% людей в Великобритании/Голландии считают, что их работа ничего миру не приносит и могла бы просто исчезнуть). Само число — событие. Нам сразу же хочется измерить это где-то еще. Затем посмотреть на то, как это число меняется. Монетарные индексы вроде ВВП — это ещё одно такое число, просто самое политически успешное. Так может работать и потенциальный «индекс бредовых работ» (уже отчасти появившийся благодаря Греберу): от нас зависит то, какое место он занимает в дискуссии, в исследованиях и в политических решениях. Во-вторых, представим на секунду, что ВВП не изобрели и попробуем переизобрести его: как насчет индекса благосостояния, не учитывающего, сколько раз я вчера налил Насте чаю, но учитывающего продажу антидепрессантов людям с бредовой работой?

Если всё это не убеждает в силе и нужности концепции заботы для анализа и оценки экономической деятельности и ситуации, Гребер приводит последний аргумент: забота о семье и есть то, почему люди в

Как забота и игра могут отвоевать себе место в экономических исследованиях? Таким вопросом остается задаваться уже нам одним. То есть, естественно, десятки профессорок и профессоров занимаются этим вопросом не первый год, просто мы никогда не слышим о них: они не работают в MIT или Гарварде, их не зовут в лекторий РЭШ и их книги не советуют в подборках рядом с Асемоглу, Канеманом или Пикетти (да и даже Гребером). Это неудивительно: все эти атрибуты — во многом показатели не интересности, а конформизма по отношению к здравому смыслу, и перевернуть ситуацию, как показывает Гребер, видимо, может только героически-популярное письмо.

II. Схватка с культом работы

В другом месте книги Гребер предлагает теорию ценности работы как возможности рассказать другим людям историю о своей работе. Это определение не идентично определению через пользу/заботу. Рассказ — это публичный режим, то есть момент, когда мы вдруг испытываем неявную необходимость кратко обосновать смысл своей жизни перед не очень знакомым собеседником. Может быть, можно не приносить пользу, и не быть «играющим» служителем абстракции, но без неловкости рассказать о своей работе? Вероятно, да, но, кажется, только когда вы — большой начальник и/или растворены в некой именитой организации: тогда на вопрос «чем вы занимаетесь» можно ответить названием высокой должности и/или большой компании, и ваш ответ про статус де-факто поможет избежать вопроса о том, что же вы делаете.

Эта возможность обоснования показывает, что менеджериальная культура — это настоящая культура. То есть в этой культуре, возможно, можно стать по-своему счастливым, если ты ее принимаешь и если тебе удалось забраться на некоторый уровень в пирамиде статусов. В книге есть история про Эрика, парня из рабочего класса, которому платили деньги вообще не за что, но который довел себя до крайнего самоуничтожения и полностью потерялся, одновременно выжимая из этой работы деньги на всё, что ему вздумается. Гребер вдруг отмечает, что будь Эрик сыном менеджеров, он бы легко мог отнестись к этой работе совершенно по-другому: как к шагу на пути к более высоким должностям. Такой кратковременный изгиб в повествовании довольно внезапен: в анализе предыдущих историй скорее предполагалось, что ощущение «бредовой работы» — универсальное и наверняка должно возмутить любого читателя. Гребер позже разовьёт его в слегка другом русле: работа сегодня оправдываема как страдание, как эдакая выматывающая тренировка в спортзале (так что любить страдание — это тоже возможный культурный выбор).

Это один из самых интересных моментов книги: вдруг оказывается, что даже объединение вокруг протеста против бреда потребует усилий, потребует разрешения полускрытого культурного конфликта. Когда мы одобрительно говорим слово «карьера» (не в значении, скажем, музыкальной известности), почти наверняка признаём, что готовы играть в игру, где первичная цель — не забота, а статус. Недавно в телеграме писали, что забота — это такое умиротворяющее слово, которое позволяет не думать про борьбу. Думаю, отнюдь. Что такое классовая борьба, например, в свете «Бредовой работы»? Это борьба с карьерной моделью жизни и с условиями, в которых только она может принести достаток и защищённость. Когда мы хотим стать ветеринарами/учителями/врачами, а не «вырасти» внутри менеджериальных структур, а также не измеряем себя и друг друга названиями компаний, куда нас взяли поработать, мы отказываемся от этой менеджериальной модели жизни и менеджериальной теории ценности. Когда мы требуем расширить материальное пространство, в котором можно становиться такими людьми, мы настаиваем на том, что этот отказ не должен быть индивидуальным геройством. Несколько лет назад Дмитрий Медведев сказал на встрече с учителями что-то вроде «если вы хотели зарабатывать деньги, то надо было идти на другую работу». Действительно. В общем «Бредовая работа» — это книга не только про богатые Британию или Голландию.

Я подозреваю, что довольно многие молодые люди впопыхах устраиваются на ту работу, на которую устраиваются (и в том возрасте) во многом потому, что испытывают страх ответа на вопросы других людей о своей идентичности («чем занимаешься, где работаешь?»). Понятно, что если твоя работа — бредовая, то ты можешь продолжать бояться этого вопроса, но это только если ты не присоединишься к менеджериальной/спортивно-мученической культуре, что часто вполне возможно. В этом смысле мы отчасти сами себе надсмотрщики, загоняющие друг друга поскорее на рабочие места и выстраивающие неявные иерарахии этих мест. Так что от такого вопроса лучше всего вообще отказаться: простейший шаг на пути борьбы с бредом.

III. Мрачный мир стимулов против богатства анархии

Если послушать многих наших бабушек и дедушек, то они в своих рассуждениях о работе часто используют язык профессионализма: дело надо делать хорошо, потому что я профессионал. (То, насколько это близко к заботе, отдельный вопрос, я пишу об этом выше, но тут он не так важен.) Как на этот вопрос смотрит менеджер? Дело будет делать хорошо тот, за кем я хорошо наблюдаю, и кем я умело управляю разнообразными стимулами.

Думаю, существует ясная параллель между большинством идей, входящих в костяк современой мейнстримной экономической науки, и точкой зрения менеджера: достаточно вспомнить о «люди реагируют на стимулы» или моделях принципала-агента. Это небесполезные инструменты, но если взять их за основу мироздания, то они нарисуют нам очень конкретный мрачный мир отчуждения. Этот мир будет сложно совместить с миром бабушек и дедушек. В нём никто ничего не хочет делать ни по каким другим причинам, кроме верно выстроенных внешних стимулов.

Гребер предполагает, что этот мир отчуждения, если говорить о производстве товаров, приобрел заметные масштабы совсем недавно. С тех пор как предприятия в 70-х-90-х годах наводнил профессиональный менеджериальный класс, рабочие перестали ассоциировать себя с предприятиями и руководством, а менеджеры окружили тех сотней способов контроля, ясно иллюстрирующих недоверие (тогда же рост средних доходов перестал конвертироваться в рост зарплат).

(Кстати, один берклийский профессор-экономист (едва ли напоминающий левака и посвятивший свою очень успешную карьеру обычными для экономики супер-математизированными некритическими моделями — например, моделям электронной торговли) в ходе нашего последнего на данный момент разговора изложил мне почти точь-в-точь такую же историю американских фирм в 20-м веке, как та, которую излагает Гребер в конце пятой главы. Он прямым текстом сказал, что бизнес по сравнению с серединой века стал значить в США что-то совсем другое, что существовал негласный моральный договор об отвественности компании за своих рабочих, и что это ушло в загадочное небытие.)

Экономическая наука, конечно, «знает» теперь про вещи вроде внутренних стимулов и про важность доверия (правда, второе обычно рассматривается в других контекстах). Однако это, видимо, не меняет макро-взгляда на экономическую реальность. Недавно я увидел в твиттере поразительно показательный пост известного лево-центристского экономиста Бранко Милановича, в котором он выложил фотографию владимирских рабочих 70-х годов, играющих в карты в цехе, и подписал: a typical working day in socialism (см. выше). Этот пост показывает, что иногда нет глубокого различия между советской властью и осторожно изучающим провалы капитализма современным экономистом: оба, хоть и на разных уровнях теоретизации, видят центральный вопрос в следующем: как быстро заставить людей делать то, что те делать не хотят. Вопросы о том, почему они этого не хотят, не является ли это настоящей проблемой и откуда и зачем тогда вообще взялась такая деятельность, не ставятся. Причем речь здесь не о пресечении «антисоциального» поведения, а о стимулировании «продуктивного».

Чтобы увидеть мир не только так, можно попробовать поставить идею стимулов на подобающее ей место. Возможно, это место находится в тех эпизодах поведения, которые наименее связаны с идентичностью и смыслом человеческой деятельности и, наоборот, наиболее связаны с механическими, чисто утилитарными повседневными действиями. Что-то вроде тех скромных рамок, в которые экономическое мышление ставил, например, Коуз: «whether men are rational or not in deciding to walk across a dangerous thoroughfare to reach a certain restaurant, we can be sure that fewer will do so the more dangerous it becomes.» Современная увлеченность поведенческой экономикой в экономической политике тоже довольно хорошо укладывается в эти рамки.

Хотя кто знает, какое место подобающее? Раз мы думаем вместе с Гребером, почему бы не подумать вместе с коллективным Милановичем. Думаю, последнему свойственен девелопменталистский взгляд благожелательного государственного деятеля: как бы нам развить страну. При остром уровне срочности, нервоза и конкуренции (причем исторически часто связанных либо с военной угрозой, либо с колониальным наследием), нет времени думать о создании заботливых или профессиональных людей. Тем более нет времени вообще оставить эти думы самим людям. Нужно срочно выстроить стимулы так, чтобы все вкалывали за внешнюю мотивацию. Коллективный Миланович — это зеркальный Сталин: и тому, и тому нужна индустриализация, потому что он так решил, а потому различие начинается уже лишь в выборе внешних стимулов. Для одного они негативные, для другого наоборот.

Антропология и история подсказывают, что коллективный Миланович ещё и вторит колонизаторам и миссионерам, возмущавшимся «лени» коренных жителей, не считавших, что они живут бедно и плохо и, соотвественно, не видевших причин трудиться больше чем они трудились. Те в ответ поражались несвободе европейцев: ничего себе, вы изобрели способ (т.е. деньги и вооружённая государственная власть) заставлять людей делать то, что они делать не хотят?

Вот и новые вопросы. Как нам по-настоящему демократически (анархистски?) думать о благосостоянии? Как отвязать эту цель от менеджерского и этатистского взгляда? В какой степени? Как от соотношения внутренних (забота, профессионализм, игра) и внешних (потребление за деньги, принуждение) мотиваций менялся уровень разных видов благосостояния?

Вне тех рамок, в которые мы можем поместить контракты и стимулы, хочется думать о путях расширения пространств безусловности, то есть ситуаций, в которых люди не находятся в состоянии подозреваемых, а находят для своей деятельности собственные мотивации — будь то в терминах заботы, профессионализма или игры, одновременно имея необходимые материальные ресурсы. Возможно, нам всем было бы гораздо менее противно жить, если бы во главу угла стоял вопрос производства людей с профессиональной (но не менеджериальной, конечно) этикой, а не вопрос о том, как лучше их контролировать.

***

Это, мягко говоря, не отресёрченная до дыр книга. И придумать, как её раскритиковать, не составит большого труда. Экономистов учат быть профессионально безжалостными к статьям и книгам. С

Конечно, остаётся множество открытых вопросов. Возьмем хотя бы очевидно конфликтную (при этом совершенно верную) идею потребностей как просто ожиданий других людей. Цитируемые Гребером финансисты, пришедшие к людям на

Пока я писал этот текст, я зашел в

Тогда я подумал о том, чем же я занимался в последние дни: это что, забота о

Это все ещё и к слову о безусловности vs. стимулах: кому было бы хорошо, если бы со мной подписали некий контракт и тщательно отслеживали эти мои усилия? Да и как их отслеживать? В той же теории контрактов неполнота контракта — это проблема. Но моей работе заботы как раз не нужен полный контракт.

На более личном и повседневном уровне «Бредовая работа» действует ещё и как хорошее противоядие от лезущей изо всех щелей рабочей этики. В процессе чтения ты буквально чувствуешь, как освобождаешься от необходимости оправдывать свое существование тем, что работаешь; как получаешь возможность никогда больше не впечатляться прущим из соцсетей трудоголизмом и хотя бы медленно уходить от самоопределения через работу. Вы очень много работаете (не в доставке, не в школе, не инструктором по вождению, вкалывающим с утра до ночи несколько смен, а «в проектах»)? Потрясающе, очень интересно. Не знаю, что в этом хорошего и зачем нам такое настоящее и будущее… Чем я занимаюсь? Живу, читаю, забочусь о разных людях, слишком редко болею!