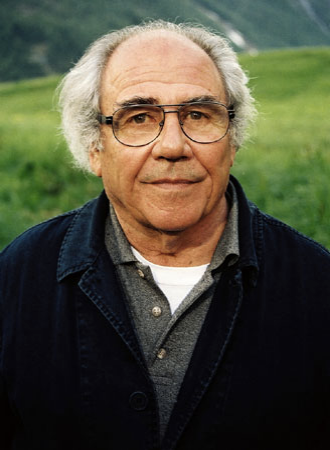

Отрывок из книги Тьерри де Дюва «Именем искусства. К археологии современности»

Парадокс

Известна замечательная формула, с помощью которой Жан-Франсуа Лиотар несколько лет назад закрыл «вопрос о постмодерне» в искусстве: «произведение может стать современным лишь уже будучи постсовременным». Всякому, кто знаком с художественными авангардами, бросается в глаза сила этого парадокса. Чтобы произведение было признано как современное, оно сначала должно быть новаторским, идти вразрез с современностью — со вкусом или конвенциями своего времени. Пикассо был постсовременным в 1907 году и стал современным к 1930-му. Сегодня его назовут классиком. С этим неизбывным парадоксом Лиотар и взялся соотнести попытку периодизации, предпринятую художественными критиками, которые ввели слово «постмодерн» (1).

Но вот вам другой парадокс: в начале ХХ века был вновь открыт Пьеро делла Франческа, и о нем говорили: «Как он современен!» Теперь, согласно Лиотару, мы должны сказать, что он был постсовременным? Разумеется, нет, хотя философ и говорил так о Рабле, Стерне и Монтене. Его формула придерживается настоящего времени. Рискуя утяжелить и тем самым исказить ее, можно сказать, что она означает следующее: «современное произведение может стать современным лишь уже будучи постсовременным». Слово «современный» употреблено в этой фразе дважды, и, если во втором случае оно выражает суждение, то в первом случае, если это не бессмысленное повторение, — периодизацию. Чтобы устранить всякую двусмысленность, перепишем формулу еще раз: «Произведение, принадлежащее к современности, может стать современным лишь уже будучи постсовременным». Иными словами, необходима периодизация. В таком виде формула Лиотара требует знания, когда современность начинается и заканчивается.

Между тем парадокс сохраняется и в перевернутом виде: «произведение (принадлежащее к современности) может быть постсовременным, лишь если затем оно становится современным». Иначе оно просто-напросто не было бы произведением. Если модерн представляется одновременно целью и неизбежным следствием постмодерна, то постмодерн предстает как отличительная черта современности и, следовательно, как критерий для ее периодизации. Забавная ситуация: слово «постмодерн» периодизует само по себе, так как содержит приставку «пост», а именно — провозглашает некое «после» современности. Однако, быть может, и позволяя сказать, когда начинается современность, оно запрещает говорить, когда она заканчивается, и даже — что она заканчивается. Так выясняется свойственный ему (слову «постмодерн») характер обещания — обещания положить конец чему-то, начать с нуля. Это парадоксальный перформатив: он говорит то, что делает, но делает обратное тому, что говорит. Кто-либо, называющий себя постсовременным или претендующий на это звание, тем самым является постсовременным, но, если он постсовременен, то как раз потому, что современен. В этом смысле постмодерн всегда выступал горизонтом модерна. Он — либо фигура завершения модерна внутри модерна, либо его непреодолимый предел. Говоря это слово, мы вовсе не захлопываем двери современности, а лишь повторяем насквозь современное обещание — обещание, что у нее есть конец, в котором таится абсолютное начало, и что перед нею расстилается бесконечный ряд новых начал.

Ни один период в истории Запада не был до такой степени захвачен желанием самопериодизации, как тот, что именуется современностью. И поскольку мы все еще к нему принадлежим, скажем, в современных терминах, когда начинается современность. Хронологически она начинается с Просвещением. В целях интерпретации можно сказать, что она начинается с концом Классической эпохи. Но сказать так — значит произнести тавтологию: нужно определиться с тем, что обозначают в определяемый таким образом исторический момент слова «конец» и «начало». Конец обозначает «замыкание круга», начало же обозначает «исходное состояние». «Энциклопедия» (от греч. «круг знаний») — об этом свидетельствует само ее название — завершает классическое Представление, замыкая его в виде круга: она упорядочивает знания и предписывает всякой грядущей науке вновь и вновь следовать итеративному циклу познаний, всюду — на местном и глобальном уровне — чертить двоящуюся фигуру круга. Каждая точка окружности есть начальное состояние. Или, другими словами, всякое начальное состояние предполагает, что ему предшествовала революция. Начальное состояние — это не начало, но условие предсказуемости на время t, на некоторое время, согласно формуле Лапласа: разум, обладающий полной информацией о начальном состоянии «системы мира», видел бы, как эта система развивается по определенному от начала и до конца пути, и перед его взором было бы как ее прошлое, так и будущее. Таким образом, родившаяся тогда — в эпоху «Энциклопедии» — идея прогресса оказывается неразрывно связана с парадоксальным положением: все уже произошло, и прогресс разворачивается на tabula rasa, чистой доске, предоставленной мышлению и воле. Стремление современности к самопериодизации — это тот самый присущий классической эпохе идеал прозрачности, с одной стороны замкнутый в виде энциклопедии, а с другой — спроецированный во временную протяженность. Однако де-факто время необратимо. И обратимо де-юре. Идеал прогресса реализуем: чтобы цели были достижимы, достаточно поместить себя в начальное состояние. В свой частный исторический момент Просвещение взялось провозгласить эру Истории — а это другое имя современности.

Лапласовский момент — этот сводный круг и начальное состояние одновременно — не длится. Как выясняется, невозможно снабдить себя полной информацией об условиях и пределах, и время течет по самому удобному для него склону. Не все начальные состояния равноценны — скорее уж, конечное со- стояние может оказаться одинаковым для всего и всех: хаос, путаница и энтропия. Идеал прогресса под угрозой, и современные философии спешат ему на подмогу. Складывается впечатление, что им остается выбор лишь между следующими двумя гипотезами: либо обратимый круг движется в необратимом времени, либо необратимое время течет в обратимом кругу. Что в итоге и дает две современности. Первая современность, великие фигуры которой — Гегель и Маркс, — всегда постсовременна, прежде чем быть современной. Она постулирует резерв бесконечного будущего, ибо каждое мгновение исторического про- цесса выхватывает свою актуальность из перспективы некоего предвосхищаемого им после. Она не знает повторения и шествует к своей идентичности шагами диалектических негаций. Другая же современность — та, что прежде была постсовременной, всегда современна, эта современность под знаком Ницше или даже Спинозы, — постулирует одно лишь неопределенное время, инфинитив, время-субстанцию, в котором повторение неотрывно порождает различие. Для первой, метафизической современности модерн — это последствие постмодерна, рассматриваемого как финальная причина; для второй, гиперфизической, — это возвращение постмодерна как фатального следствия. Для первой моменты времени суть моменты застоя в трансформации, движимой волей к господству; для второй они — моменты экстаза в метаморфозе, дви- жимой волей к власти.

С возникновением постмодерна — слова «постмодерн», так как это не более чем имя, которое присваивают себе, уже не считая себя современными, то есть перформатив, основанный на wishful thinking, — обе гипотезы, связанные с именами Гегеля и Ницше, оказываются под угрозой. Мыслителям из первого семейства это слово указывает, в порядке предостережения, на то, что временной резерв исчерпан и эра Истории может закончиться, так и не достигнув своих целей. Мыслителям же из второго семейства оно, как симптом, указывает на то, что, хотя никто и не отдает себе в этом отчета, эра Истории, возможно, осталась позади. Воля к господству и воля к власти самоуничтожаются в желании постмодерна — не в осуществленном, не в признанном желании, а в желании, исполняемом по обету. И парадокс Лиотара перестает быть парадоксом: произведение (сегодняшнее произведение) постсовременно по определению, ибо оно принадлежит к постсовременности. Чему, впрочем, противятся оба семейства мыслителей: первое — назначая отсрочку, второе — делая преждевременное заключение. Либо истории дают отсрочку, дабы она по-прежнему поддавалась финализации от имени Истории, либо Историю закрывают, дабы в финализации истории не было необходимости. Таким образом, выбирать приходится между беспредельным концом конца, который, однако, оплачивается ограниченным резервом эмпирического времени и чувством неотложности, и — спокойным принятием конечности не-конечности, которое неминуемо оплачивается буквальной бесконечностью эмпирического времени. Первый вариант — это, к примеру, мир Хабермаса, да и всей Франкфуртской школы. Программа Просвещения должна быть завершена, но в то же время должна оставаться незавершенной (таков ее мессианизм — в еврейском смысле). Альтернативный вариант — это, к примеру, вселенная Бодрийяра. Там царит соблазн и симуляция: это ад (по-августиновски христианский). Первая гипотеза творит мир, тогда как вторая — вселенную. Первая верит в возможность действия, вторая верит лишь в страсть. Первая обращается к тотальности, но к тотальности открытой, вторая же констатирует бесконечность, но — замкнутую. Для гипотезы «Хабермас» Просвещение временно провалилось, но современность не завершена, даже если время ее сочтено. Для гипотезы «Бодрийяр» современность даже чересчур состоялась — и потому Просвещение осталось в прошлом.

Я вполне сознаю, что в сосредоточении «гипотез» вокруг пары имен собственных есть нечто неосмотрительное и незаконное — тем более что я воспользовался ими для обозначения групп, с которым носители этих имен, возможно, не согласились бы. Мой выбор пал на Хабермаса и Бодрийяра прежде всего потому, что они поднимают проблему периодизации, не тематизируя ее, а также в силу концепции исторического времени, подразумеваемой их мыслью. Также важны их взгляды в отношении Просвещения. Бодрийяр, как кажется, занял позицию ультра «нового философа», и его проект — закрытие Просвещения. Хабермас пытается восстановить связь с некоторым Aufklärung (Просвещением (нем.). — Примеч. пер.) — а именно с Aufklärung молодого Гегеля, которое он считает еще не подорванным и способным, как он надеется, увести его от тупика Адорно. В этом смысле не слишком строго ассоциируя Хабермаса и Франкфуртскую школу, я хочу подчеркнуть общность их проблематик. И, возможно, тенденцию, которую я в дальнейшем буду называть «постхабермасовской», было бы точнее описать как попытку выхода из тупика Адорно в направлении либерального (сам Хабермас) или радикального (Петер Бюргер) решения. Что же касается другой тенденции, которую я буду называть «постбодрийяровской», то это, скорее, некое смутное ощущение, широко распространенное в художественной критике, и связанный с ним словарь, способность которого описывать «постсовременную» ситуацию лучше, чем это делает язык, унаследованный от диалектики эмансипации, несомненна (к нему причастны также Поль Вирильо и, разумеется, Маршалл Маклюэн). Кроме того, за оппозицией «Хабермас — Бодрийяр» вырисовывается вопрос о социальном, о «нас». Для одного консенсус остается желаемым нормативным го- ризонтом, для другого же (хотя он и поддается воле к преодо- лению) все свидетельствует о расторжении общественного договора. И наконец, эта оппозиция кажется мне уместной потому, что она допускает попытки синтеза (хотя я, надо заметить, займусь на этих страницах отнюдь не синтезом), ставка которого — связь между дескриптивом «постсовременный» (в терминах имплозии, симулякров, шизофренизации социального и т.д.) и прескриптивом «современный» (который адресуется марксизму, критической теории и дис- курсу эмансипации). Одну из самых примечательных таких попыток предпринял, как мне кажется, Фредрик Джеймисон (2).

Слишком часто Просвещение подвергали суду и констатировали провал или ужасающий успех современности. Не думаю, что в продолжении этого суда есть польза, а в отрицании этой констатации — смысл. Именно поэтому гипотеза «Бодрийяр», сама по себе бесплодная, плодотворнее для рефлексии, нежели гипотеза «Хабермас». Она воздвигает обсерваторию, откуда современность может быть провозглашена законченной, а эра Истории — закрытой. И тогда мы оказываемся в

«Точка, после которой процесс утечки времени и истории поворачивается вспять, от нас ускользает — вот почему мы миновали ее, сами того не заметив и, естественно, не желав <…> Она может существовать лишь если мы можем доказать, что прежде имела место история — но это становится невозможным, как только мы ее преодолели» (Idem. Les stratégies fatales. P. 21). Откуда следует: «Две, вероятно, равноценные возможности: ничего еще не произошло, и наши несчастья связаны с тем, что ничего, в сущности, так по-настоящему и не началось (освобождение, революция, прогресс…) — финалистская утопия. Вторая возможность заключается в том, что все уже произошло. Мы по ту сторону конца. Все то, что было метафорой, уже материализовалось, растворилось в реальности. Наша участь — конец конца. Мы пребываем в трансконечной вселенной» (Ibid. P. 97–98).

Назовем это стационарное время по ту сторону конечного состояния инволюцией. Бодрийяр правдиво описывает положение вещей. Всевозможные политические, экономические, культурные факты просто заставляют нас охарактеризовать их в терминах инволюции, складки, регрессии, круговорота симулякров в колоссальном статус-кво. Все происходит так, слов, но История подверглась имплозии, а история пошла вспять. Однако Бодрийяр забывает об этом «словно». Он пишет, чтобы в конце концов сказать, что перешел по ту сторону зеркала, по ту сторону знаков и метафор, в область реального и объекта. Между тем он пишет и говорит. Не забыл ли он сам о том, что объекты образуют систему, а знаки вовлечены в политическую экономию их обмена и производства? Он утверждает, что не верит более ни во что, кроме соблазна, — и рискует поддаться соблазну своей собственной риторики. В довершение всего он предписывает соблазн, дает обет фатальности, финализует свою речь прекращением всяких финальностей. Его переход от дескриптива к прескриптиву непоследователен. Его ирония недостаточно кьеркегоровская, или чересчур кьеркегоровская. Это «или — или» как экстаз, а не как выбор. Или революция, или инволюция. Или диалектика, снятие противоречий и восходящая спираль снятий, или кибернетика, возврат feedbacks и круговая процессия симулякров. Или стратегии продукции и редукции, или фатальные стратегии и холодные удовольствия соблазна. Или современная этика, или постсовременная эстетика. Ни одного подлинного выбора, такого, в котором, по Кьеркегору, выбирают сам выбор, и который обеспечивает переход от эстетике к этике. Уловки разума обескровлены, уловки страсти — тоже.

Художественная критика, так же как и значительная часть современного искусства, кажется в наши дни пленницей этой меланхоличной оппозиции «или — или». И если уж мы рассуждаем в категориях «пост», на выбор предлагаются две доктрины: или пост-Хабермас, или пост-Бодрийяр. Иными словами, есть те, кто настойчиво ищет в современном искусстве обещание эмансипации, верное идеалам Просвещения, и кому больно смотреть на то, как это обещание день ото дня подтачивается. Они перенимают у Беньямина и Адорно заряд критической негативности и признают лишь искусство, которое обнажает или, по меньшей мере, не скрывает свою собственную вещность. Для них единственным, с чем искусство должно иметь дело, является истина. Его главнейшая функция — эпистемологическая, она-то и обеспечивает ему этическую безупречность. Эстетике в таком искусстве уделено весьма ограниченное место. Это «протестанты», для которых искусство — критическое понятие, и во всяком эстетическом наслаждении, подозревают они, зреет гедонистический декаданс. Но есть, напротив, «католики», сторонники барокко, для которых эстетика — всё, а искусство — все что угодно, только не понятие. У них тоже есть своя этика, но она колеблется между добром и злом, а не между заблуждением и истиной. Искусство для них ближе к видимости, к трате, к экономике влечений, к аффекту. Или даже за их границей: по ту сторону предшествия копии оригиналу есть круговое шествие симулякров; по ту сторону траты — экскрементальная смерть символического; по ту сторону обмена — договор и взятие в заложники; по ту сторону субъективного и аффективного — холодная страсть к объекту. К такой риторике (которая — не просто риторика, говорят они, так как гиперреальное, в эпоху которого мы живем, стерло различие между знаком и вещью) прибегают усердные читатели Бодрийяра. Для первой тенденции парадокс Лиотара постоянно возвращает постсовременное в современность. История современности продолжается, но продолжается как тоскливое повторение, как безнадежная утопия, как беспочвенная радикальность. Она бесконечно заканчивается в стремлении к новизне. Эта тенденция отказывается прощаться с идеей авангарда, но без удовольствия констатирует, что в сегодняшних неоавангардистских движениях ее силы расходуются впустую. Вторая же тенденция, напротив, прочитывает парадокс Лиотара в противоположном смысле и без устали растворяет современное в постсовременном, раз за разом перегоняет его. Для нее история современности закончилась: закончилась и история, и современность, ибо мы живем в постистории. Идея авангарда осталась в прошлом вместе с понятием истории, а современность стала скорее даже не временем, а местом, которое посещают без удовольствия, но и без отвращения — возможно, с безразличием или с неким извращенным наслаждением. Единственная новизна — это симуляция, хоть она и производит лишь симулированные новинки. И как бы то ни было, все искусство оказывается сегодня ретроавангардом.

Две тенденции сосуществуют, пронизывают друг друга, критикуют или обольщают друг друга, так что провести раздел между ними не так просто. Еще труднее выбрать. Ни одна из двух доктрин не является удовлетворительной, так как альтернативы между ними нет. Но если бы все же потребовалось установить четкую границу, она проходила бы по вопросу об эстетическом суждении; потому-то и приходится выбирать, не нарушая равенства, что альтернатива в данном случае — это антиномия, не разрешающаяся исключением одного из терминов. Все те, кто принадлежит к первой тенденции — к марксизму, к критической теории или, шире говоря, к идеалу Просвещения в «постхабермасовском» пересмотре, — все они судят, но очень редко судят эстетически. Или, вернее, судя эстетически — а они все же делают это, — они это отрицают. Ибо для них чисто эстетическое суждение не выполняет своего этического долга, а суждение, претендующее на чистый эстетизм, отступает от своей идеологической природы. Напротив, те, кто принадлежит ко второй тенденции — к линии Ницше, делёзовских интенсивностей или к модному сегодня «постбодрийяровскому» направлению, — приветствуют эстетику, но при этом не судят. Или же, судя — а им все же приходится это делать, — судят как бы в ответ, пародируя идеологии первой группы. Так, ее более или менее скрытому утилитаризму они противопоставляют гедонизм и сенсуализм. Удовольствие от симуляции питается страстью к коду (которую Бодрийяр некогда разоблачал), и любить код означает отказываться от выбора между знаками. Практикуешь ли соблазн, подвергаешься ли ему, в любом случае в нем, как и в экстазе, наиболее ценна утрата суждения. И если объект (искусства или какой-либо другой) называется фатальным, то именно потому, что он не подразумевает суждения.

Таким образом, в итоге мы имеем следующую антиномию: или суждение, но без эстетики, или эстетика, но без суждения. За этим антиномическим выбором вырисовываются и другие — его глубинные корреляты. Одни из них затрагивают вопрос о периодизации истории и поднимают этическую проблему. Так как никто, судя по всему, не ускользает от парадокса постмодерна, конец современности также антиномичен: либо, откладывая конец Истории, она отвергает ее финальность, — но в реальном времени отсрочка невелика; либо она санкционирует конец истории и фатальность пост-истории, но тогда остается лишь гиперреальное и трансконечное время. Другие оппозиции касаются «природы» или «формы» самого времени и поднимают эпистемологическую проблему. И вновь антиномия: либо время обратимо — но какое время? — либо оно необратимо. Эпистемологический аспект мгновенно отзывается этически, и антиномия принимает следующий вид: либо история человечества движется неотвратимо, но развивается в идеальном обратимом времени метафизики, и тогда перспектива прогресса получает спекулятивную отсрочку даже в том случае, если культурный упадок достоин всяческого сожаления. Либо история человечества не движется, ибо трансконечное настоящее обратимо, но в таком случае она теряет курс и необратимо затухает в направленном физическом времени, даже если говорить о прогрессе и упадке бессмысленно; культура подобна природе, она есть то, что она есть. На стыке этих коренных антиномий располагается вопрос об эстетическом суждении, который всеобщая культурная путаница преподносит как эксклюзивный выбор, и в котором следует выявить и разрешить антиномичную сущность. Для одних всё — суждение, однако нежелательно, чтобы это суждение было суждением вкуса, ибо тогда искусство потеряет свою интеллектуальную, критическую и означающую функцию. Для других всё — эстетика, однако нежелательно, чтобы соблазн и наслаждение судили и подвергались суду, ибо фикция искусства не вмещается в границы критики и оценки. Для обеих групп, осведомленных о том, как далеко зашло сегодня овеществление искусства, произведения искусства обладают статусом вещей. Распря между ними коренится в тех именах, которые они дают этим вещам. Первые называют произведение искусства означающим, вторые же фетишем. Для одних искусственность имеет смысл, других она очаровывает. И вторые упрекают первых именно в том, что те рассматривают художественный объект лишь как означающее с эпистемологическим призванием, тогда как первые упрекают вторых в том, что те видят в нем патологический по своей сути фетиш.

Книга Тьерри де Дюва «Именем искусства. К археологии современности» опубликована Издательским домом Высшей школы экономики.