Об "Отражениях" Сергея Ануфриева

22 января 2016 года в галерее Iragui открылась выставка Сергея Ануфриева «Отражения». В годовщину этого события МИКА публикует полную расшифровку посвящённой серии «Отражения» беседы инспекторов «Медицинской Герменевтики» Павла Пепперштейна, Владимира Фёдорова и Аркадия Насонова.

Павел Пепперштейн. Вот мы только что посмотрели замечательную новую серию работ Серёжи Ануфриева, которая, как это часто бывает с Серёжиными работами, “всколыхивает“, самые глубокие пласты человеческого сознания и не человеческого тоже. И, конечно, человеческое и нечеловеческое объединяются в таком характерном для Серёжи ощущении мистического уюта.

Владимир Фёдоров. В едином эйфорическом порыве!

П.П. Да, сливаются в едином эйфорическом порыве, и создаётся ни с чем не сравнимый эффект путешествия в мир сладостных детских грёз и вообще самых заветных состояний, например, когда ребенок лежит под одеяльцем в кроватке и, перед тем как заснуть, в его мозгу проплывают самые уютные фантазии. И даже такая сценка, как мушкетёр , закалывающий шпагой другого мушкетёра, выглядит настолько приятно и уютно и настолько тешит воображение, что даже кровь, вытекающая из тела заколотого, превращается в

В.Ф. У Серёжи присутствует радужный мир теней, они ведь не воспринимаются как отражения, они воспринимаются как тени или как

П.П. Что ещё характерно для Серёжи, это снятие контраста, потому что все работы разделены на две части и обычно наше сознание, воспитанное плакатом и другими подобными структурами, построенными на бинарной позиции, как бы ожидает, что то, что происходит в одной части, будет резко контрастировать с тем, что происходит в другой. Здесь же в одной части происходит что то очень приятное, а в другой части происходит нечто ещё более приятное.

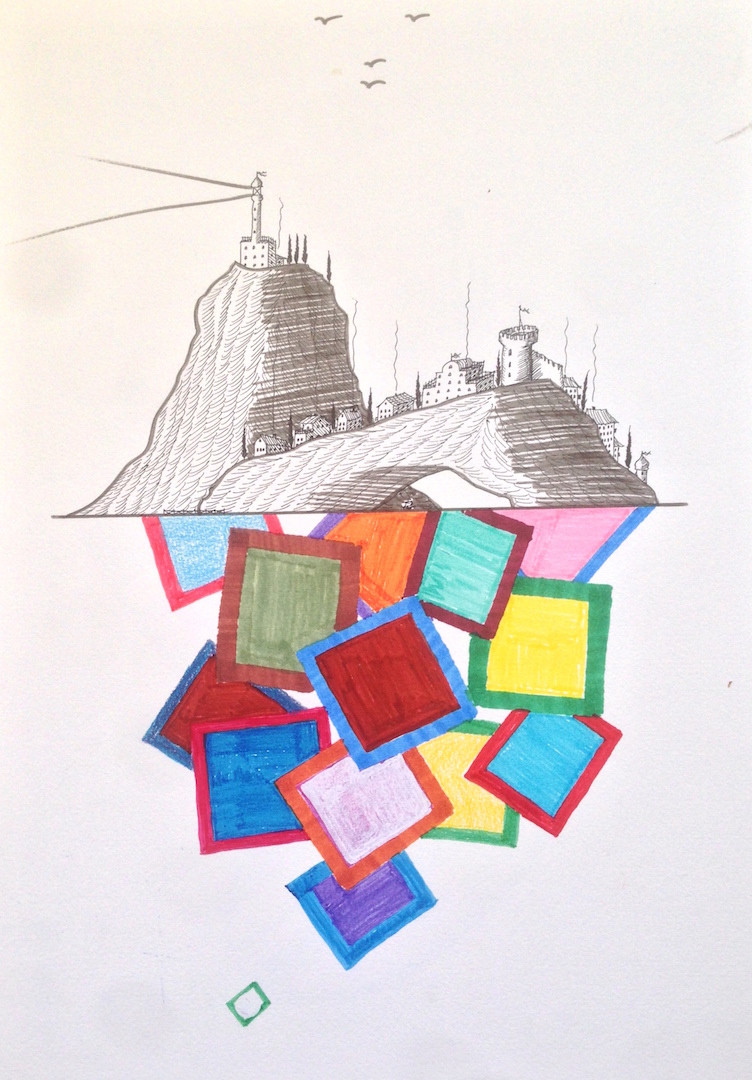

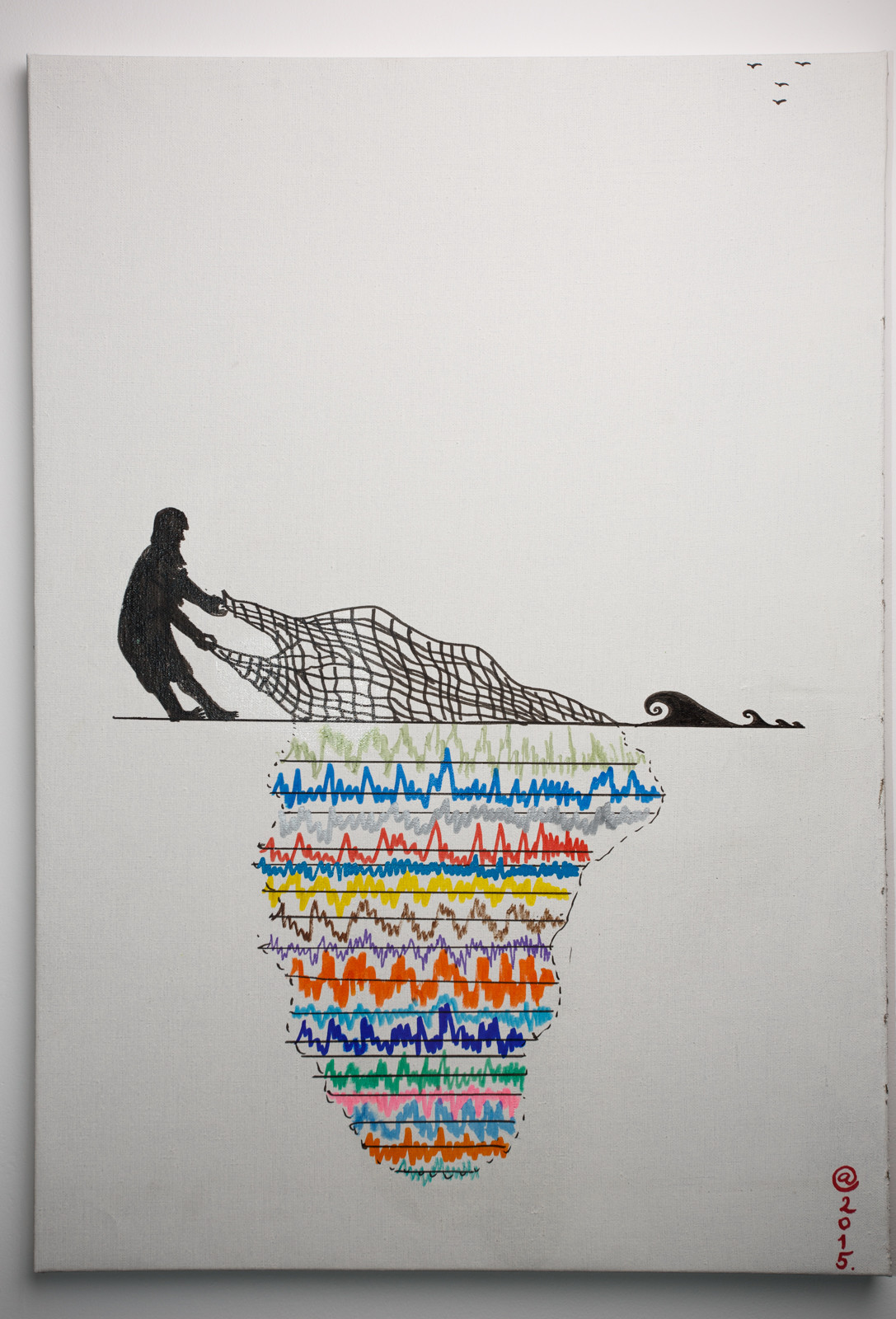

Аркадий Насонов. Мне это больше напомнило айсберги. То, что мы видим на поверхности, над линией горизонта — это чёрно-белая, ментальная, чёткая схема, а то, что под водой, то, что не должно быть видно зрителю — это как раз эта эйфорическая, психоделическая основа… а ментал этот, верхушка айсберга, он как бы над водой.

В.Ф. Я понял, с чем это связано. Это связано, может быть, с Серёжиным психиатрическим диагнозом — эйфоризацией действительности как таким симптомом. Всё, что он видит, приобретает эйфорический, радужный, лучезарный оттенок.

П.П. Мне кажется, этот диагноз давно преодолён.

В.Ф. Но он наличествовал когда то. И может быть эти работы являются как раз ностальгией по этому давно утерянному диагнозу.

П.П. В поисках потерянного диагноза.

В.Ф. Желанного и потерянного…

П.П. При этом как бы одна часть изображения, выполненная в основном силуэтно и ч/б, представляет собой некий мир теней, причём этот мир теней вроде бы совпадает с реальностью.

В.Ф. Условно социализирован…

А.Н. Это же его прошлые серии, он же делал серии именно верхушек.

П.П. Да, силуэты. То есть это вершки и корешки. А корешки, они цветные и психоделические.

А.Н. Он совместил две серии, серию островов вместе с серией силуэтов.

П.П. Цветная изнанка мира теней, то есть согласованная реальность, представляет собой “счастливый Аид“, где все живут в виде теней, но у этих теней есть отражения, как это ни парадоксально, хотя ничего парадоксального тут нет, потому что тень может точно так же отражаться, как и то, что ее отбрасывает. И вот отражения теней оказываются цветными, глубокими, тяготеющими к базовой микроструктурности. Там должна некая подлинность разверзнуться, которая может относится к структуре материи, например, или к миру диаграмм. Или какие-то материальные, цветные элементы, кусочки ткани, которые изображены.

Тут еще важно, что эти работы они пост-гобеленные и представляют собой во многом такие ответы Серёжиной маме Рите , которая делала гобелены, в свою очередь используя рисунки Серёжи. И теперь эти рисунки и картины Серёжины обратным образом воспроизводят те гобелены, которые в свою очередь воспроизводили его рисунки. То есть элемент возвращения через материнство, через матрицу. Обретение изначального облика через проход, некий «рефрешинг», восстановление. Мы видим процесс, который сам себя постоянно восстанавливает. Серёжа занят постоянно реконструкцией своих собственных работ, и как бы себя тоже, своего собственного состояния. И того эйфорического диагноза, о котором только что было сказано.

А.Н. Там есть ещё момент мечты о живописи. Если помните один остров, его подводная часть представлена в виде разлетающихся подрамников с другой стороны, то есть это неосуществленная живопись как бы под водой оказывается.

П.П. Да, то что утоплено — это утопия. Утопические горизонты и есть как раз тот самый горизонт между водой и небом.

При этом подводная часть является одновременно отражением на воде, то есть острова стоят на своих отражениях. Отражения представляют собой определенный базис, а острова это надстройка по Марксу. Ну и, конечно же, это мечта об автономии, такой идеальной форме изоляции, потому что само слово “изоляция“ происходит от слова “остров“, Isola, то есть Island. Кстати, Одесса вроде бы не остров… но в каком то смысле остров. Одесса в сознании Серёжи тесно связана с Одиссеем, который путешествовал по островам, поэтому Серёжина островная серия это такая “Одиссея“. Однако вместо опасности и испытаний, на каждом острове здесь странника встречают какие-то уютные мирные теневые миры. Теневой чебурашка, летящий на орле.

В.Ф. Во многом и спектр и пластика этих пятен и миров определяется теми предпочтениями психоделическими, которые Серёже так свойственны, и которые достаточно глубоко проникают в его творчество.

А.Н. Хочу сказать, что в эту серию помещены многие предыдущие Серёжины серии. У него была серия «Кардиограммы», там в одном острове вылетает отражение в виде кардиограммы. Потом серия островов, серия силуэтов. Был совместный с Лёнчиком (Войцеховым) альбом «Вижу и слышу», там тоже листы были поделены пополам и тоже была надводная и подводная часть. Потом серия парных предметов у него была. Получается, что в этой последней серии спрессованы предыдущие.

П.П. Когда разговариваешь с Серёжей, он сам комментирует эти работы, которые выглядят очень интимными, глубоко личными, всегда в терминах общечеловеческих. Эти работы ещё в скрытой форме представляют собой манифесты или диаграммы глобальных преобразований искусства и культуры, и поэтому, если попытаться разобраться в том, что обычно Серёжа именует паттернизмом, то это и есть эта тенденция к глобализации личных переживаний. Это и есть изначальный паттерн, живущий в самых интимных уголках души, который должен выплеснуться и заменить собой все социоморфные и более массовидные процессы. Это такая абсолютизация интимного опыта.

А.Н. Желание заменить историю, географию, политику, искусство — все сферы человеческой деятельности.

П.П. Потому что каждый человек понимает, что в этом и так уже как бы всё есть. Ребёнок, который засыпает в кроватке, чётко осознает себя центром бытия, центром всего происходящего, и как раз этот миг засыпания совпадает с триумфом, когда он понимает, что ничего вроде бы больше и нет, кроме тех грез, которые проносятся перед его сознанием, и в этом смысле, конечно, содержится глубокая правда и глубокая истина Серёжиных работ. С этим невозможно поспорить.

В.Ф. Серёжа неоднократно говорил, что в детстве он был богом. Тут уже никакой тайны нет. Он и чувствовал себя богом, и относились к нему в Ташкенте, где он провел детство, как к божеству. Бросали всякие фрукты в коляску.

П.П. И вообще подносили подношения. А Серёжа всегда описывал свою реакцию на этот младенческий культ себя как полное бесстрастие. Он сидел величественный и абсолютно равнодушный к этим сладостям, которые сыпались к его ногам крепыша и бутуза. Он сидел себе с окаменевшим видом, не проявляя к этому никакого снисхождения, интереса, но и так же никакого отторжения. Он был абсолютно бесстрастным богом, окружённым благоговением и подарками. И, видимо, поскольку в какой то момент в результате взросления произошло выпадение из этого изначального божественного статуса, теперь Серёжа сам делает подарки, сакральные дарения тому ташкентскому младенцу, который был богом. Все эти работы являются посланиями в Ташкент.

А с Ташкентом у Сережи ещё связано такое перинатальное, очень зыбкое воспоминание о ташкентском землетрясении. Младенцем он пережил ташкентское землетрясение и с этим связана история, которую Серёжа нередко рассказывает, о том, как его мама Рита сидела в домике и кормила Серёжу грудью, и в этот момент она почувствовала что то, выбежала и встала в косяке двери, как и положено. В следующий момент произошёл толчок, домик обрушился, а стена с косяком стены сохранилась. Таким образом, Рита благодаря своей материнской интуиции спасла жизнь и себе, и маленькому Серёже. Можно сказать, что зыбкость земной тверди и её переживание вошли в глубинный опыт Серёжи, и это тоже присутствует в его работах. То есть единственная материя, которая не колеблется, это мать, которая не является землей.

А.Н. Горизонт… косяк двери…

П.П. Да, это и есть косяк двери, то есть спасение заключено вот в этой линии косяка. Поэтому Сережа любит косяки. Но всё вокруг этой линии зыбкое и непрочное. С одной стороны располагается зыбкий мир теней, так называемая реальность, с другой стороны цветной, но тоже зыбкий, текучий и непрочный мир гипотез, каких то структур, научных или психоделических откровений.

А.Н. Это, наверное, всё-таки не мир теней, а мир силуэтов, ведь солнце светит с той стороны.

П.П. Если бы это были силуэты, они бы отбрасывали тени, подобные им, а тут нечто иное. Можно даже сказать, что в данной концепции существования произведений искусства, зритель является тенью произведения. Когда ты смотришь на эти произведения, то чувствуешь себя их тенью. Не чем то, что имело свою предшествующую историю, как

А.Н. Тени, они спрессованы.

П.П. При этом немного ещё напоминает ситуацию после атомного взрыва, когда тени от людей оставались на предметах. Некий фотосинтез. Поскольку Серёжа очень любит говорить о фотосинтезе, то невозможно не упомянуть о такой дискурсивной фигуре, тоже автобиографического плана, о которой Серёжа тоже часто рассказывает, и эта история входит в его персональную мифологию. Сама по себе замечательная история. Обычно Серёжа комментирует с помощью этой истории связку между дискурсом иконы и дискурсом фотографии. В его работах каким-то образом эта связка разрабатывается, тематизируется.

За этим стоит история о том, что Серёжины прабабушка и прадедушка полюбили друг друга, но были прокляты своими семьями, потому что прабабушка принадлежала к ортодоксальной еврейской семье, а прадедушка происходил из очень православной семьи староверов. И та, и другая семья были очень строгих нравов и не поощряли кросскультурные контакты, тем более на матримониальной почве. И поэтому, когда молодые люди полюбили друг друга и выразили желание пожениться и жить вместе, семьи от них отреклись. Дедушка был иконописцем и фрескописцем, он расписывал церкви. Это проклятие сработало в большей степени в отношении дедушки, потому что он расписывал потолок церкви и, когда он стоял на лесах, леса под ним проломились, он упал вниз и погиб. Бабушка осталась с четырьмя детьми, и после этого она стала первой женщиной-фотографом на Урале, учредив первое в Челябинске фотоателье, чем и прокормила своих детей.

Здесь мы тоже видим мотив, с которым имели дело в истории ташкентского землетрясения, мотив разламывающейся поверхности и в тоже время спасительного фотосинтеза, который как бы подхватывает хотя бы часть персонажей и спасает их посредством света и тени. Запечатлевает и кормит. Можно сказать, что это кормящие тени. Тени хоть и являются бесплотными, но из них происходит еда, деньги и другие питательные базовые вещи. Обобщенно говоря, молоко. Это такие молочные тени. Особенно если вспомнить старую фотографию, которая так же связана с серебром, дагерротипы печатались на серебре.

Стоит приплести ещё такую тему как гобелен. Гобелен, как мы все помним, играет важную роль в мифе об Одиссее, где его жена Пенелопа, пока Одиссей странствует, постоянно плетёт гобелен, который распускает ночью, чтобы избавиться от притязаний свои женихов. Таким образом, мы имеем некую фигуру восприятия матери как своей подлинной, изначальной жены. Которая, пока герой странствует, занята плетением гобелена, постоянно распускаемого. Можно сказать, что если в одной части нити связываются, то в другой части они развязываются. Происходит парадоксальная игра дня и ночи. Так как Пенелопа связывала днем и развязывала ночью, ночь становилась как бы более цветной чем день, ночь наполнялась этими яркими цветными развязанными волокнами. Происходит расцвечивание ночи и обесцвечивание дня. Дневная реальность черно белая, а ночная реальность цветная и момент распускания волокон — это момент освобождения, момент отсрочки выплаты социальных задолженностей и такой в высшей степени сакральной халтуры, которой занималась Пенелопа.

Напоминает такие бесконечные процессы, как советское строительство. Классическое советское строительство должно было входить в фазу разрушения еще до того, как здание завершено, для того чтобы процесс стройки шел бесконечно. Это как раз то, что стало потом именоваться словом “долгострой“, хотя правильнее было бы называть это «вечностроем», что придает более возвышенный характер этому процессу. Дело не в том, чтобы строить долго, а в том, чтобы строить вечно. В Серёжиных работах мы сталкиваемся как раз с вечностью, с процессом бесконечного разрушения и воссоздания, сплетения и расплетения нитей.

В.Ф. Вчера рассказали интересную историю о том, как возникла проблема с захоронением радиоактивных отходов. Основная идея была не в самих материалах, а в том, чтобы как то обозначить места захоронения. Как бы надолго не была рассчитана эта вечность, эта оболочка, срок хранения, они должны быть заметны, чтобы их не потерять, чтобы их ядовитое содержимое не вывалилось в среду. И учёные пришли к выводу, что для таких целей хорошо подходят объекты воспроизводящиеся, постоянно находящиеся в поле зрения человека, как например египетские пирамиды или Великая китайская стена. Долгострой нуждается в том, чтобы постоянно люди его подлатывали, подмазывали, были постоянно разваливающиеся в разных местах части.

П.П. Вообще тема плетения очень важна для Сережи. Текстура. Его отношение к тексту, оно тоже очень плетёное. Серёжа плетёт слова. Когда слушаешь его, возникает ощущение, что на твоих глазах ткётся какой-то гобелен, но при этом он ткётся и распускается в рамках одного и того же движения. То есть Серёжа, будучи Одиссеем, является и такой супер Пенелопой, которая совершает это параллельное действие — ткать и распускать.

А.Н. Я вспомнил в связи с историей про прадедушку Серёжи, по-моему, это воспоминания Петрова-Водкина, что когда они расписывали какой-то храм, нижняя часть храма специально затапливалась, чтобы предотвратить падения с лесов.

П.П. Хочу процитировать замечательное Серёжино стихотворение, которое меня всегда поражало своей бездонной загадочностью. Стихотворение такое:

Бык бежит на красный свет

Грузовик туда же

Видно бык и грузовик двух и трёхэтажный

Насчёт трёхэтажности: в данных работах мы не имеем дела с ней, но безусловно везде сталкиваемся с двухэтажностью. Это двухэтажные работы. И видимо при этом не то, что они бегут на красный свет, а то, что они бегут на все цвета.

А.Н. Надо понять, кто из них двухэтажный, бык или грузовик?

В.Ф. Это двухэтажный английский автобус, который бежит сам на себя!

П.П. А бык двухэтажен в том смысле, что, когда Зевс принял облик быка, Европа стала его вторым этажом.

А.Н. Или это русский бык, который едет на английском автобусе и кроет его трёхэтажным матом.

П.П. В красном костюме.

В.Ф. В малиновом.

П.П. Грузовик ассоциируется с тем, что загружает.

А.Н. Грузовик это первый этаж, а груз это второй.

П.П. Ну да, всё логично. Таким образом, Европа это груз быка.

А.Н. Она его конкретно нагрузила!

П.П. Поэтому можно закончить нашу беседу утверждением, что Сергей Ануфриев — глубоко европейский художник.