Дора уходит не по-английски

"Когда вопрос «Что случилось?» достигает такой бесконечно мужской формы, ответ необходимо состоит в том, что ничего не произошло, — ответ, разрушающий как форму, так и содержание. Новость распространяется так быстро, что тайна человека — ничто, поистине ничто. Эдип, фаллос, кастрация, «жало в плоть» — это было тайной? Такого достаточно, чтобы рассмешить женщин, детей, безумцев и молекулы…

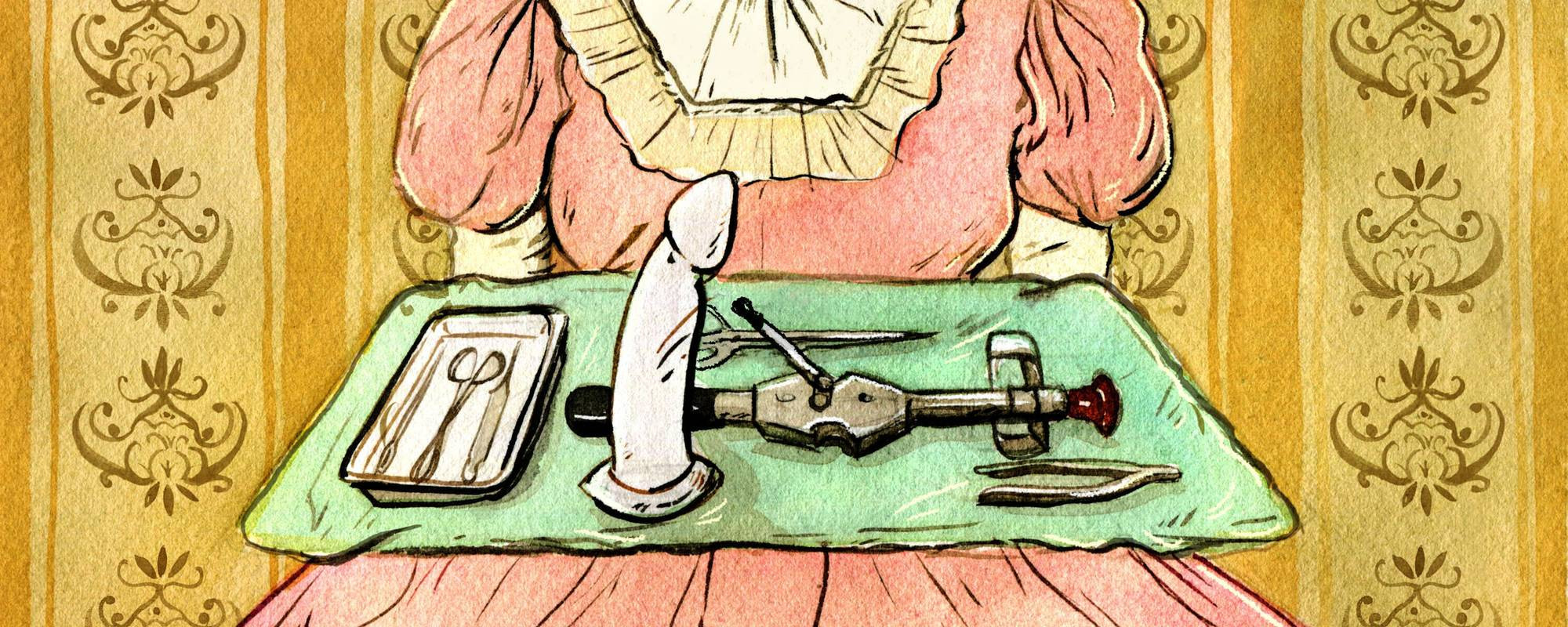

Черный ящик психоанализа производит Бессознательное, черный ящик «Циклонопедии» производит Великое Внешнее — как свой невозможный и незаконный эффект, но в то же время эффект Реальный. Подставим на место Эдипа — Эпидемическую Открытость, на место фаллоса — нефтяной бур, на место кастрации — резню Внешнего… Этого достаточно, чтоб рассмешить и нас." ДХ

"Ненависть не была бы подлинной ненавистью, если бы она распространялась только на ненавистное; ведь здесь необходимо возненавидеть и предать самое любимое. Чувство ненависти не может быть ненавистью ради ненависти, она может быть только жертвой любви ради любви, поэтому суть ненависти отнюдь не в предательстве доверия того, кого любишь.

Однако к какой религии отнести столь парадоксальный образ рыцаря веры: к иудаизму, христианству, или единому иудейско-христианско-исламистскому комплексу. Принесение Исаака в жертву принадлежит тому, что с осторожностью можно назвать общечеловеческим достоянием, великой тайной mysterium tremendum, т. е. тому что является достоянием всех трех так называемых религий Священного Писания, религий авраамовых рас. Суровость ее принципов требует от рыцаря веры говорить и делать вещи, которые покажуться (и, наверное являются) зверскими." ЖД

"Я иду окольными путями, чтобы превознести то, в чём преуспели женщины на Западе, когда заставляли мужчин уважать ничто. Они не были настолько же успешными в Японии, но, возможно, им это и не было нужно, поскольку там все и так уважают ничто. На Западе им удалось заставить мужчин уважать ничто в ходе долгой разработки любви. Подумайте о куртуазной любви, на которую ссылается Лакан. Это изобретение мы находим сегодня в нашей собственной клинике. Там, где не затрагивается этот момент куртуазной любви, возникают большие трудности с психоанализом. В культурах, которые не прошли через такую разработку любви, мы видим, что психоанализу приходится нелегко." ЖАМ

I

Итак, Дора ушла из анализа Фрейда. Однако что-то заставляет аналитиков раз от раза возвращаться к этому описанному Фрейдом случаю, что по праву может называться культовым. Некая настоятельность, кровно связанная с желанием основателя психоанализа. Навскидку вспомним: в поворотном для психоанализа XVII семинаре Лакан высекает свежее теоретическое знание из этого, казалось бы, вдоль и поперёк хоженого уже на тот момент материла, наравне с эвристическим комментарием "По ту сторону" — обе работы отмечены схожей стилистикой запутанного спорадического блуждания наощупь в лабиринтах тревоги; Джонс буквально совращается этим случаем, переходя в поле психоанализа — становится преданным учеником Фрейда и выступает в авангарде "апостольской миссии" учения; такой, казалось бы, сепарированный от фрейдовской ортодоксии и разношёрстный последователь Лакана, как Бенвенуто, посвящает истерии прекрасный текст, неявно связывая свой посыл желания истерички с полузабытой среди аналитиков работе, рубином фрейдовской, мысли, в котором тот реконструирует "невроз дьявола", виртуозно вытаскивая на свет из чудом сохранившегося церковного архивного старья сложнейших механизм конверсионного "преображения". Но к этому — ещё вернёмся.

Что же такого в этом случае истерии? Как подробно показано в работе, Дора конструирует не только свою версию анализа, что нацелена на серьёзное вмешательство в инстанцию желания с грандиозном планом преобразования его условий, но её речь как объект-отброс генитального мужского сообщества является тем соблазняющим желание Фрейда фактором, что приводит трансформацию этой функции и порождению аналитического акта. Сложность и тонкость устройства либидинальной экономии в проекте Доры, до Фрейда оставаясь сугубо бессознательным знанием, несло в себе матрицу форм наслаждения, чьи следствия будут без преувеличения уровень культурного значения и обретет статус целого дискурса.

Что же Фрейду оставляет на прощание Дора? Два сна: о "шкатулке для драгоценностей" и о "медицинской энциклопедии". Как показано в насыщенном анализе уже упомянутой работы: с одной стороны, для Фрейда — их значение становится решающим в свете подтверждения теории толкования сновидения (и, что интересно, после того будто само "Толкование" обретает судьбу шкатулки с драгоценностями, в которую аналитики после основателя больше не смеют ничего вкладыать и она хранится в некоторой недосягаемости); с другой — сам этот объект, преподнесённый Фрейду, выступает не просто "материалом", но чем-то таким, что выступает истерической "проверкой" желания Фрейда на его предвзятость, чуждость и непонятность. На желание как таковое. Интересно заметить, что Дора, "почуяв неладное", столкнулась с таким эффектом отчуждения собственного желания, полной его непредсказуемости, как теоретическое влечение Фрейда, отличное от того, на кого желание истерички нацелено: на нехватку генитального субъекта, речь Реального отца.

Действия, напор и направленность Фрейда выходят на пределы того, о чём он договаривается с пациенткой в терминах стерильности медицинского взаимодействия и т. н. свободы говорить обо всём без каких-либо последствий, кроме тех, что продиктованы делом лечения.

По этому моменту на голову исследователя было вылито не меньше объёма водянистой критики, чем содержал Геллеспонт, когда его приказал высечь Ксеркс плетью. Социальные, литературные, медицинские, феминистские, гендерные, психоаналитические и прочие агенты критического противостояния, — не видят и не учитывают, что их желание сказать "против" является в следствие не только реактивным образованием и имеют дело скорее с симптоматичным производством собственной речи, что не имеет дело с Фрейдом как Другим, но чем-то от него отвращенным. Не только, что подобная многоголосица оркестрируется на поле, размеченного самим Фрейдом — где правила, условия и закон заданы не тем образом, что пытаются ему навязать. Но что их речь в логическом "начале" сама была побуждена местом той нехватки, в отношение которого стало необходимо иметь дело с чем-то таким, что несёт себе статус имеющего значение как таковое — и всего остального.

И лишь позже эта речь соскользнула "по эту сторону принципа удовольствия" — как удовлетворяющего спада напряжения. Однако сама несхватываемость и неупразднимость этого места в ходе работы повторения свидетельствует о том, что "мощность" импульса фрейдовского желания на порядки сложнее организована, нежели "энергия", необходимая для захода и поддержания его вытеснения: образно —так же далеко, как разница между мускульной силой на галере и турбореактивным двигателем Боинга.

Например, когда готовят, что Фрейд "проморгал" во сне предстоящий уход Доры, то просто-напросто сшивают складку сверхдетерменации случая.

На одном уровне, действительно, систематически слепым пятном для благоохотливых обозревателей становится тот факт, что Дора уже уведомила Фрейда о своём уходе. В этом временном отрезке, промежутке заявил по себе акт, обнажающий не только желание Фрейда, но — и Доры в полной мере: контуры её как субъекта бессознательного были зафиксированы и описаны на подобающим им языке — бессознательного знания. При подобном раскладе — Фрейд не мог не продолжать упорствовать в предельной ставки на выслушивание речи пациентки, в которой он находил источник запруды огромного запаса наслаждения. Следовательно, в таком символическом новообразовании сама по себе структура как нечто Реальное не позволяла какой бы то ни было воображаемой калькуляции "возможностей поступать иначе", кроме избранного Фрейдом образа действия, продуктом чего стало Событие возникновение желания аналитика. Само по себе наложение перспективы гипотезы, гласящее, что "могло произойти то, что произошло", — в данном моменте приводит к парадоксальному выводу, что произошедшее — невозможно, однако имело место быть: Фрейд не стал удерживать Дору, убеждать, ставить на место (по типу позиции отца), но лишь до предела остался верным ограничению своего подхода, дав "мстительную" интерпретацию. Однако в этом "ошибочном" жесте и проглядывает его "упорная аккуратность" перед фигурой "невозможного".

Текст сновидения Доры красноречиво гласит о фонящих эффектах синхронии, что начисто выжигают метафизики "судьбы, вероятностей, волюнтаризма" и пр.: в Реальном Дора уже ушла, — но ушла так, что более нельзя не вернуться, не оставить её вовсе для судеб влечений.

Именно от того Лакан заговаривает о том, что эдипов комплекс как миф является артикуляцией фрейдовского знания в ответ на требование истерического субъекта о том, какая неудача подстерегла её на путях обретения женственности по отношению к знанию "мужского гомосексуального сообщества" и, как следствие, расщеплённость между её позицией объектом поддержки желания, что компенсирует утраченное и отброшенное наслаждение и её проектом по реформации условий желания с претензией на первенство роли той, кто желание пробуждает. И уже в свою очередь вгрызается в логический костяк этого мифа, чтобы его извлечь и на его языке описать сексуационные позиции и формализовать фаллическую функцию. Вопрос, что стал неразрешимым для Фрейда: чего желает женщина, — для Лакана поводом для "решения проблемы" пресловутой фригидности как мужского фантазма об отсутствии репрезентации генитального наслаждения, что артикулировалось бы посредством символического; но того наслаждения в тупике фаллического или по ту его сторону, о котором женский субъект ни знать, ни сказать ничего не может.

Даже если карикатурно вообразить себе, что сон бы не "сбылся": с девушкой бы что-то случилось или сгорела рукопись с описанием, — то так или иначе Фрейд бы нашёл другой объект, к которому приложил своё упорство и извлёк необходимое знание. Косвенно это подтверждает предшественник Доры — сон "об Инъекции Ирме". В том же ключе выражается Лакан: сновидение ничего не знает ни о смерти, ни о времени, ни о причинно-следственных связей — оно просто работает и всё.

На другом уровне, доходит до персеверации частоты упрёка Фрейду, что тот "не считался с потребностями" пациентки. И тут, в лучших традициях алетосферы, происходит подключение к латузе, приводящем к короткому замыканию истины. Есть принципиальное отличие между двумя несовпадающими сериями знания.

Во-первых, уже сама Дора презентовала попытку удовлетворить "пучок потребностей" папашиного адьюльтера, что был преобразован в виде симптомокомплекса — и тем самым "пособничество" в каком бы то ни было удовлетворении играло на руку тупику в развитии невроза. Во-вторых, плотное сексуализированное взаимодействие с "истерической генитальной неудовлетворённостью" — побудило Фрейда отказаться от гипно-суггестивного вмешательства не только потому, что ничего, кроме эреггированной телесности, получить от истерического субъекта нельзя, но и потому, что сама интенция врачебного "сговора" вокруг этого объекта "попахивала" чем-то, чего "не надо бы" и что являла собой внутри рамок этого сговора "шлейф инцестуозного партнёрства" требования и потребности. И что по внушительности эффекта было "крепче" обычного фрейдовского рессентимента к старшим коллегам на ниве соискания признания — пробавляться которым можно было лишь пору "юности" его собственного невроза.

Странность наблюдаемой действительности приведёт Фрейда к "интуитивной" догадке о "порочности" сложившегося аппарата наслаждения и необходимости дальнейшего размежения с условиями его функционирования, осевым моментом которого и предстаёт косвенный, опосредующий отказ языку потребностей и их удовлетворения. Его несостыковка обнаружена Фрейдом между уже упомянутой избыточностью медицинского праксиса и покрывающей спекулятивной завесой эту машинерию, — о т. н. генетико-симулятивной этиологии болезни и его разоблачении как нечто притворного. Ибо сама номенклатурная пропись надлежащего удовлетворения уже в полной мере отвечала режиму господства симулякра генитального порядка, т. к. "раскрепощённый" субъект просвещения нечто обронил в своём "освободительном порыве".

На деле же Фрейд, по выражению Лакана из семинара XI, — даёт истерическому субъекту условия для разворачивания речи, в которой обнаружится именно её желание Другого: оставлять желание неудовлетворённым. В этом смысле фрейдова педагогика и пропедевтика сыграла "хорошую службу" для желания Доры: несмотря на то, что Фрейд был обижен её уходом и в воображаемом плане проигрывал фантазм о "ужасающем женском" (что, кстати, может "оправдать" его до определённой поры терпимость по отношению к отступлению Ференци с мифо-эволюцинной редукцией женского к "океанической травме"), — и всё же биографически мы видим, что Дора забирает с собой плод аналитического вмешательства, что по своей природе не был генитальным удовлетворением и преобразовал уже её желание.

II

Теперь же немного постараемся показать отголоски того, что можно было бы назвать "встречей Доры и Фрейда". После отрезка в 2 мировые войны — большая истерия вместе с фрейдовским галеоном сходят со сцены, а конверсионный симптом мигрирует в текст. New wave, новая волна, вопрошания о реальности задаёт новую планку в необходимости просвещенческой адаптации Homo на уровне мощностей, охватывающих горизонт всей культуры в стремлении превозмочь её "недомогание". Однако не стоит недооценивать замечание Лакана:

"Греческий как раз и представляет собой миф о том, как ладит мысль с душой, и лад этот уподобляется миру — тому окружающему миру (Umwelt), за который именно душа считается ответственной, хотя на самом деле он представляет собой лишь фантазм, с помощью которого поддерживает себя мысль, [[То немногое, что реальность заимствует у Реального]] — своего рода «реальность», конечно, но не более чем гримаса Реального."

И далеко неслучайна параллель с гримаской набоковской Лолиты, у которой скандальные отношения с собственным фантазмом вызывают дитумисценцию у ретивого классического трансрессора "старой гвардии", но и является означающим крушения эдипальных аппаратов, что ещё худо-бедно могли обеспечивать распределение наслаждения, канализируя тревогу. Можно сказать, что это падение отчасти и вызвало к жизни политики по их деколонизации — или деконструкции устаревших агрегатов либидозной "канализации".

Только вот плачевность и бедственность положения нового гуманистического мессианства, — пожелав на оба уха остаться глухим к предсказанию Лакана о "новой реставрации расизма" — заключается в том, что сизифов труд по производству знания, оставшись в стороне от проблематики фрейдовского желания, вынуждено в стороне же бессильно созерцать генерацию более мощных процессов сегрегации, не имея к ним никакого доступа для вмешательства, но — в т. ч. падая их пассивной жертвой.

Однако же стоит вернуться на почву повседневности и конкретнее поговорить о "невротическом присвоении" наследования. Скорее, нужно быть точнее и обозначить наш разговор — как "две клинические виньетки".

Теория — важна не только сама по себе, но и её предметом также выступает то, "каким образом" она идёт в ход пользования и для каких целей. В случае невроза навязчивости — мы нередко сталкиваемся с неустанными попытками из аналитической литературы склепать что-то вроде бедекера по сексуальной жизни для преодоления неразрешимости на любовном поприще.

При разыскании целей этой пасторальной аткивности с удивлением можно обнаружить, что невротик жаждет "найти решение к тому, чтобы его партнёрша преобразилась из не пойми какой — в некую жаждущую его фантазматическую женщину и тем самым наконец уже был положен конец цепи нескончаемого конфронтационного рессентимента при всех его "стараниях и чаяниях" навязывать партнёру якобы очевидно для всех удобный и комфортный способ любить "нечто в нём": люби во мне и соответствуй образу и подобию той инструкции, что я тебе жертвую в качестве способа установить гомеостатическое соответствие между нашими Я. В своей одержимости — невротик готов дойти до настоящего исступления, метаясь среди самой изощрённой теории в погоне за вечно ускользающим продуктом, пользование которого вот уж точно упразднило бы неразрешимость сексуальных отношений.

Исходя из приведённого описания, стоит отметить отчётливо наметившуюся разницу от того, что Фрейд указывал в "расщеплении любовной жизни" к "возвышенной партнёрше" и соискания фаллоса другого мужчины — в "падшей": в том и другом случае речь идёт о затруднениях в нисхождении кого-то к чему-то (к унижению ли возвышенного любовного объекта или — к нисхождению к любовному объекту уже униженному). Иначе говоря, какое-то отношение к фаллосу всё же наблюдается. И, быть может, когда Фрейд писал эти работы — тогда ещё на было его романтической наивностью сепарировать любовную сферу от публичной как автономную.

В нашем же случае — невротик хотя и требует от другого (по сути, зеркального образа) продемонстрировать воображаемый фаллос, тем не менее в его "явленности" как отсутствующего он не заинтересован. Его интерес лежит в области пожирания тревоги Другого, что служит "плотным материалом" для удержания риска явить фаллос "собственный". Пожирание этой тревоги происходит как раз во время компульсивного поиска "универсального" сексуального знания. И в то же самое время — и это удивительно — в его грезах присутствует артефакт фантазма (пусть и изрядно искажённый) о конверсионном преобразовании желания Другого на платформе политик знания.

В любом случае, на клинической сцене такие финты ушами обретают особенный шлейф. И наиболее интересна функция речи одержимого в его попытке аналитику всё же всучить под нос видимость, в которой тот не лыком шыт. Подчас аналитик не знает, что ему предпринять в отношение этих бурных нарративных потоков: прервать ли, дать интерпретацию или конфронтировать — как если бы от первого требовалось совершить какое-либо вмешательство, но для него просто не было условий, но эта речь была адресована не ему. И бесполезно упаковывать такой материал в т. н. пустую речь, не придавая ей никакого значения. Предписание сеттинга велит дожидаться проявления следов тревоги, но всё же для клинической ориентировки немаловажно иногда себе отвечать на вопрос: а что тут происходит?

Мы склонны предположить, что в указанном моменте небеса на землю не падают и речь просто-напросто идёт о переносе с преобразованием симптома, в котором невротик, наряжаясь в "новый" для него порядок знания (как это было и раньше), стремится от аналитика как от Другого ушмыгнуть, оставив его с носом. Но тут-то невротик попадается в ловушку: поскольку S1 аналитического дискурса не дают ему никакой возможности эти означающие перевести в порядок знаков и на их основе совершить повторение с анальным удержанием и перенесением тревоги.

Тем самым субъект даёт аналитику понять, что его вмешательство имеет место быть и использование первым "инструментов" анализа "в быту" для вычленения тайны желания Другого — лишь остов прежних попыток вызвать тревогу, но на деле — адресуемое высказывание аналитику о хитросплетениях собственного анализа за "пределами кабинета": что от вопроса желания ему уже не отвертеться и что его попытка сожрать чужую тревогу перманентно "на виду".

Аналитику здесь не стоит попадаться на удочку метанарратива: даже если невротик сообщает ему, что он "успешно" анализирует других, то тем самым он сообщает это тому "Другому аналитику", с которым сношается вне сессии: с которым спорит, думает, что сказать, общается и т. д. Потому-то и может создаваться впечатление, что невротик говорит о себе, но не с аналитиком — пусть и при воображаемом присутствии "живого психоаналитика".

Как кажется, такие диспозиции в речи предвещают приближение к фантазму. Однако в обсуждении концепта фантазма у аналитиков то и дело наступает путаница. Известно, что один из привилегированных путей наследования драгоценности объекта своего желания — анальный фантазм, которым материская фигура делится с первым, наслаждаясь им в речи. С этим фантазмом — невротик усваивает логическое измерение, заданное картезианской структурой высказывания. Само по себе обретение женским субъектом этой структуры — является историчностным "достижением" и в каком-то смысле говорит о преобразовании или разрешении истерической позиции. Но как истеричка приходит к картезианскому наслаждению и, более того, к своеобразной, только присущей для неё форме — остаётся большой загадкой. Здесь можно лишь предполагать фигуру логически предшествующей харизматической связи.

Если Декарту для обоснования достоверности познания и возведения математического знания в ранг закона была нужна фигура Бога с идеей совершенства, то какую роль в таком случае играл дьявол, насылающий на того сновидческое наваждение или безумие? Как кажется, Фрейд, хотя бы отчасти, дал ключ. Для краткости можно заметить следующее: гомосексуальный инцест с отцовской фигурой, что содержится в фантазматическом сценарии, при форклюзировании Имени-Отца вполне себе может быть подхвачен "не-всей" как одно из мощнейший средств наслаждения, что по неизвестным для неё причинам оказалось отброшенным. И если аналитики и говорят про риск возможной психотизации невротика навязчивости, одержимого поиском истины, то лишь постольку-поскольку сами форклюзируют то знание, что завещал им для обращения в наследство Фрейд.

Здесь мы вынуждены ограничиться лишь общим риторическим соображением: если большая истеризация девушек XIX–XX века стала ответом на глубокую пораженность отцов неврозом навязчивости, то почему бы сыновьям "достаточно хорошо" истеризованных матерей не выказывать что-то вроде версии grand obsession, которая бы специфически отличалась от "классических" образцов одержимых отцов — с некоторым "историческим" отставанием от "девочек"?

Другой пример — практика обращения с аналитическим знанием истерическим субъектом.

У этого субъекта, помимо класса сценариев особого отношения к дефективности господина, реконструкция которого производится по какому-либо "явному" признаку в связи с "социально-ситуативными" обстоятельствами: физической травмы, органического недуга (военное ранение, производственное увечье etc) "надломленности" в результате общей жизненной ситуации или чрезвычайно "дезориентированного" и "гуляющего по краю" (интенсивное употребление пав, рисковое поведение и т. д.), — в клиническом пространстве производится "обвязка" знанием особо рода. Хотя, как нам кажется, лавры по установлению переноса анализантом на аналитика — при надлежащей строгости соблюдения сеттинга данным субъектом — принадлежат именно данной позиции, функционирование субъекта предположительно знающего (СПЗ) представляет собой загадку.

Исходя из наблюдений за отчётностью представленного публично материала и его интерпретации, речь идёт о совсем нетривиальной реконструкции места кастрации очередного бесполого завалящего господина с нехваткой в наслаждении, фигуративно выраженной на языке потребностей — пусть это это и потребность в пресловутом принятии кастрации во имя прохождения собственного Эдипа. В толковании этого пикантного и крайне деликатного момента стоит пойти дальше и допустить, что средствами аналитического дискурса истеричка возвращает в преобразованном виде себе вопрос собственный, что выражается в понятиях бадьюанской мысли: "Женщина — а какого она пола?", — вместо: "какого пола я?"

На наш взгляд, разница состоит в том, что "доаналитическая" форма симптома затребует к себе лишь объект в виде образа зеркального гомосексуального двойника-партнёра, благодаря воображаемым сношениям с которым посредством цикла с дальнейшим отбрасыванием "соблазн-неудовлетворение-ретирование" субъект извлекает наслаждение, что проходит переадресацию к месту социального родства, которое господин и занимает и который "по праву" является её партнёром или, сказать лучше, не-партнёром истины; и после прохождения цикла симптом окукливается с конверсией Другого в "наслаждающееся тело" (что является и текстом — в том числе).

В то время как мы видим, что клиническая речь истерички в качестве СПЗ адресует свой вопрос к Другому как таковому, не "утаивая" в мутизме своё намерение этого Другого поставить в неловкое положение и основательно сбить с толку, демонстрируя тем самым неполноту знания в нём самом. Если Лакан постулирует отсутствие означающего для символизации женского наслаждения, то можно ли и в каком смысле считать подобную демонстрацию в качестве синтома?

Посвящается КИС

Наш канал в Telegram: https://t.me/GonzoAnalyst