Объектальный Кроненберг

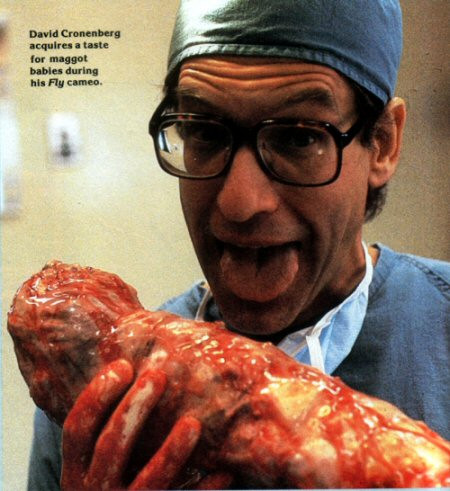

Однажды в Твиттере Дэвиду Кроненбергу задали вопрос: если бы у вас была возможность пригласить одного из этих людей на ужин, кого бы вы выбрали: Зигмунда Фрейда, Жака Лакана или Рене Жирара? Канадский режиссер ответил безапелляционно: Зигмунда Фрейда, без сомнения! Действительно, Кроненберг может быть представлен как своеобразный собеседник, интерпретатор или даже экранизатор Фрейда. И речь не о том, что он снял «Опасный метод» — фильм об отце психоанализа. Почти все его творения, начиная хоррорами 70-х годов и заканчивая «Гнездом» — короткометражкой 2014 года — могут быть прочитаны как своеобразное кинематографическое продолжение психоаналитической теории — во многом схожее с «возвращением к Фрейду», которое осуществлял Жак Лакан, оставленный Кроненбергом без ужина.

Странные объекты и экскурс в паразитологию

В подавляющем большинстве фильмов Кроненберга присутствует то, что можно назвать странным объектом: паразит, напоминающий вылепленный из экскрементов пенис в «Судорогах», кусочек кожи и выдвигающееся из подмышки кровососущее и заражающее жало в «Бешеной», похожие на детей маленькие убийцы, состоящие из оболочки и питательной жидкости в «Выводке», видеокассета из пульсирующей плоти в «Видеодроме», органический джойстик, напоминающий живое существо, подключаемое прямо к позвоночному столбу в «eXistenZ», левая женская грудь, кажущаяся своей хозяйке наполненной осами, в «Гнезде» и т.п. Они напоминают внутренние органы, вынесенные вовне, органы, способные к автономному существованию. С этими странными объектами связано ощущение подкожного ужаса и тревоги, характерное для боди-хорроров Дэвида Кроненберга. В чем их секрет? В чем странность этих кроненберговских объектов?

Темы деформации тела, опухолей, расчленения, гниения, паразитов и тому подобного являются для боди-хоррора типичными, однако кроненберговские объекты образованы не столько телесно, сколько дискурсивно. Странность не в том, что происходит с телом, а в том, что и как об этом говорится.

В одной из первых полнометражных лент Кроненберга, в хорроре 1975 года «Судороги», мы видим не просто паразита, экскрементальный вид которого был обусловлен скромным бюджетом фильма, перед нами паразит, предназначенный играть роль органа. Ролло Лински, биолог и медик в исполнении Джо Сильвера, высказывает эту важную для понимания фильма мысль: «представьте, что у вас есть человек. И паразиты, которые живут в нем, на нем и вокруг него. Так почему бы не вывести паразита, который мог бы принести пользу? Например, исполнять функции человеческого органа? Например, мы выводим паразита, которого имплантируют в человека… Он попадает в кровеносную систему и фильтрует кровь, как почки. Он, конечно, берет себе немного крови, и что с того? Вам же хватит! Надо быть щедрым! … Предположим, у вас есть человек с больными почками. Вы вводите в него жучка. Жучок направляется к почкам и растворяет их, а затем сливается с телом. Что получаем? Прекрасного паразита на месте больных почек». В итоге такой паразит-орган появляется; это орган, которого у человека еще нет, или, точнее, который был утрачен на ярмарке цивилизации, сделавшей из человека существо слишком сознательное, потерявшее связь с телом и инстинктами. Этот новый орган является по мысли задумавшего его доктора Хоббса «комбинацией средств, усиливающих половое влечение и жестокость… он превратит мир в дикую оргию». Однако необходимо отметить полную противоположность кроненберговской оргии в «Судорогах» тем воодушевленным идеям сексуального раскрепощения, которые распространялись в то же самое время, в 70-е годы — параллельно с ростом популярности порнографии. «Судорожная» оргия — это то, что изначально сопряжено со смертью субъекта, достигаемой через переворачивание отношения орган-организм: сам субъект становится органом без тела. И Кроненберг не выступает здесь как моралист, осуждающий сексуальный разврат и предсказывающий появление и распространение СПИДа. Он просто высказывает сомнение в том, что субъект на какую бы то ни было оргию в действительности способен.

В сущности «Судороги» содержат общую схему, формулу получения странного объекта, являющегося паразитом-органом, или внешним внутренним, органом вне тела. Боди-хоррор Кроненберга — это не просто демонстрация мутирующего, зараженного или разрушающегося тела, это не показ распада целостной формы, но изначальное видение тела разделенным на части, которые не образуют организма. Здесь мы не сталкиваемся с тем, что называется «творческой — или извращенной — фантазией автора», подобные паразиты-органы существуют в действительности. Так, описанная в 1983 году Cymothoa exigua или мокрица, пожирающая язык, языковая мокрица — это ракообразное, проникающее через жабры в ротовую полость рыбы, прикрепляющееся к основанию языка и высасывающее из него кровь. Собственный орган рыбы атрофируется, и мокрица сама становится языком, прикрепляя свое тело к культе; в итоге рыба может использовать паразита как свой собственный язык. Мокрица питается слизью рыбы и более не приносит ей вреда, целиком беря на себя функции ее органа[1].

Снятый в 2012 году фильм ужасов «Залив» (реж. Барри Левинсон) сделал мутировавших Cymothoa exigua монстрами, вокруг вторжения которых разворачивается сюжет, целиком, однако, упускающий из виду то обстоятельство, что языковая мокрица — это паразит-орган. В «Заливе» это «просто» паразит, крайне агрессивный в отношении тела хозяина, несущий ему только гибель — но уже не являющийся странным объектом.

Радикальный вывод, который следует сделать из странной объектальности Кроненберга, заключается в том, что всякий орган способен действовать подобно паразиту, в качестве органа-паразита. Этот вывод гласит: целого не существует, существуют лишь не образующие целого части. Телесный ужас, от которого отталкивается кинематографическое мышление Кроненберга, основан на том, что части тела ведут паразитическое существование друг за счет друга. Продолжая пример Cymothoa exigua, можно сказать, что всякий субъект, догадывается он об этом или нет, носит во рту языковую мокрицу. Когда медсестра Форсайт из «Судорог» заканчивает свой монолог, приглашающий главного героя присоединиться к оргии, в ее открытой ротовой полости появляется головка паразита.

И как тут не вспомнить Лакана, настойчиво высказывавшего мысль о постоянно угрожающем целостности организма существовании органов? «Чудо состоит в том, что организм может со своим органом как-то справиться»[2].

Впрочем, термины паразитологии, скорее, вводят нас в заблуждение.

Любопытно, что первые попытки научно охарактеризовать паразитизм восходят только к XIX веку и опираются на шаткое понятие вреда (Мечников, Лейкарт). Вред чему имеется в виду? И почему это понятие шатко? Прежде всего потому, что оно скрывает питающие его презумпции: ведь без преувеличения можно сказать, что речь идет о вреде, причиняемом Целому.

Паразитология, испытывающая трудности с определением самого предмета своего исследования — паразита и паразитизма — по-видимому, обретает содержание и читаемость за счет заимствования из социальной сферы, из так называемой социальной паразитологии, к которой восходит сам термин паразит, означающий первоначально сотрапезника и, например, у Лукиана[3], нахлебника, прихлебателя. Социальная паразитология, наиболее яркие образчики которой складываются параллельно со становлением идеологий национализма, исходит из образа общества, понятого как целостное тело, на котором паразитируют непроизводящие элементы — не способные к созданию собственного государства, выполняющего функцию интеграции всех атомов общества в органическое единство живого тела. В этой логике паразиты выступают как органы, не образующие организма, органы без тела. Нередко контекст социальной паразитологии откровенно антисемитский, фашистский, повернутый на метафизической идее чистоты социального тела, его здоровья понимаемого как целостность и неделимость, и иммунитета — стража чистоты, противостоящего внешней угрозе заражения. На грязном месте, откуда исходит эта опасность, оказывается расчеловеченная и демонизированная фигура еврея или другого вредителя.

Сам Дэвид Кроненберг иронически обыграл этот антисемитский сюжет в короткометражке «Самоубийство последнего еврея на земле в последнем кинотеатре на земле» (2007), представив в качестве вредоносного паразитического образования не только еврея — себя, но и кинематограф как таковой. Видимо, свой кинематограф.

Как бы паразитология не стремилась стать объективной наукой, она остается затронутой описанным выше метафизическим и политическим контекстом. Наиболее забавными в этом смысле являются советские учебники и монографии по паразитологии, испрашивающие легитимного определения паразитизма у государственной машины[4]. Перспектива исследования странных объектов оказывается для паразитологии закрытой: с ними можно только бороться, само паразитологическое исследование является руководством по обеззараживанию и зачистке. Паразитологический дискурс возможен лишь как результат работы идеалистического диспозитива Целого, которому угрожает частичное: паразит. Целое: биологический вид или отдельный организм. Организм: социальный или индивидуальный. Круг: целое — тело; тело — целое. Своеобразный метафизический и политический аналог воодушевленного понимания оргии: национализм, говорящий об общественном теле, и разнузданная оргиастичность одинаково образуют круг Целого. Когда ученые-паразитологи стремятся отделаться от смущающих вопросов указанием того, что паразитизм возможен лишь как антагонистическое сосуществование филогенетически и генетически разнородных организмов (на параллельном уровне социальной паразитологии здесь доказывается, что еврей — не человек), они вынуждены закрыть глаза на примеры, скажем, полового паразитизма. Так самец Панамской фотокорины паразитирует на превосходящей его по размерам самке, прикрепляясь к ней с помощью острых зубов, срастаясь с ее телом кровеносными сосудами и питаясь — уже в качестве ее органа, фактически, пениса — через кровь самки. Вслед за Кроненбергом и Лаканом можно шагнуть дальше этого примера и увидеть, что паразитарное существование ведет и младенец — сначала в утробе матери, а затем питаясь молоком из ее груди, которая тоже предстает как налепленный на грудную клетку «чужой орган» (так его и воспринимает героиня кроненберговской короткометражки «Гнездо»). Паразитическое существование ведут органы, гипертрофия или гиперплазия которых может привести организм к гибели.

Впрочем, как становится понятно, само понятие паразит уже не вполне уместно. Чтобы не испытывать тревоги, мы обычно смотрим исключительно на Целое и активно пользуемся пестицидами, аналогом которых в социальном контексте является, разумеется, концлагерь и газовая камера. Но за словом «паразит» скрывается в действительности радикально частичное, неинтегрируемое.

Объектальность говорящей задницы

Странные объекты Дэвида Кроненберга — это кинематографическое воплощение логики частичных объектов, область которых на языке Лакана именуется объектальностью. «Анатомия — это судьба». Интерпретируя это загадочное заявление Фрейда, Лакан связывает возникновение объектальности с операцией выреза, в качестве примеров которой чаще всего называются обрезание пуповины и обрезание крайней плоти. Кроненберг приводит свой пример подобного выреза в хорроре «Бешеная» (1977), где причиной монструозных изменений в главной героине становится не инопланетный вирус, а маленький лоскут кожи, срезанный с ее собственного бедра и прошедший специальную обработку, которая делает из него странный — «морфогенетически нейтральный», подобный эмбриональным тканям — объект. Вернувшись в тело, этот объект делает из попавшей в аварию девушки монстра.

Не напоминает ли это лакановский миф о ломтике? «Представьте себе на минуту, что каждый раз, когда мембраны яйца, из которого должен появиться зародыш, лопаются, из него исчезает нечто такое, что можно сделать из яйца так же легко, как гомика из мужчины, — омлетик, или, иначе говоря, мой ломтик.

Ломтик этот совершенно плоский и очень тонкий, передвигается он подобно амебе … проникает он абсолютно везде … Любое деление, любое хирургическое вмешательство ему нипочем. И он все время в движении.

Жутковато, правда? Особенно, если представить себе, как он ночью, во сне, обволакивает ваше лицо»[5].

Этот ломтик (lamella), «орган, который характеризуется тем, что не существует, хотя органом, тем не менее, остается», есть не что иное, как либидо, материал объектальности. Специфику этой ирреально плетущейся ткани Лакан видит в осуществлении перехода внутреннего во внешнее — и наоборот — посредством скручиваний и разрывов, при этом сам ломтик измерений внутреннего и внешнего не имеет. Ломтик — это не защитные кожные покровы, не скорлупа, не пористая пропускающая мембрана и не плоть, а то, что выпадает в результате их сложных «выворачиваний»: односторонняя поверхность, в которой, подобно ленте Мёбиуса, нет различия между наружной и изнаночной стороной. Эти выворачивания имеют место в становлении эмбриона, но «специфически человеческие» их проявления связаны с вмешательством большого Другого — Его Величества Означающего — режущего кристалла означающих, Языка. Говорящий, субъект означающего — он не без мокрицы во рту. Другое имя ломтика на этом уровне — челомлетик (hommelette), объектальный двойник, характеризующийся неуничтожимостью — уже в силу своей ирреальности. Это существование за границами жизни и смерти — неживое, немертвое, неродившееся, неумирающее — похожее на «психоплазматический» (т.е. объектальный) «выводок», изображенный Кроненбергом в одноименном хорроре 1979 года.

Конечно, экранизировать передвижение ломтика невозможно. Впрочем, если это удается, если ломтик перемещается на зеркальную поверхность экрана и наползает на лицо, появление тревоги неизбежно. Достигает ли этого Кроненберг? Во всяком случае, к этому он стремится и постоянно усложняет способы достижения этого эффекта. Не так давно при его участии был запущен alternative reality gaming проект «Body / Mind / Change», связанный с виртуальным выращиванием нового органа, имплантата, тестировать который предстоит игроку — посредством своеобразного, проходимого с помощью сетевых технологий, психоанализа. Сами современные науку и технику Кроненберг рассматривает объектально: свойственная науке страсть к знанию, по инерции объявляемая стремлением к Благу и Пользе, ведет современный субъект лишь к столкновению с реальностью его желания, артикулированного не объективно, но посредством ирреальной объектальности. Объектальность Кроненберга значительно шире тех, в сущности биологизаторских, плотских, интерпретаций, которые дает ломтику Славой Жижек[6], т.к. включает в себя также техническую сторону, подробно и наглядно описанную режиссером в драме «Автокатастрофа» (1996), где машинное железо, шрамирующее и предоставляющее протезирующую внешнюю подпорку, становится фоном и объектом сексуального влечения — в тесном переплетении с влечением к смерти. Не менее объектальный вид приобретает технология в «Видеодроме», где изображены вздувающиеся телеэкраны, вплетающиеся в плоть человеческой руки пистолеты и вставляемые в живот видеокассеты, и в «eXistenZ» (1999), где в позвоночный столб вставляется объектального вида игровая приставка. В сущности Кроненберг считает, что объектальность ломтика находится по ту сторону различия между биологическим и технологическим, и поэтому его фильмография может быть прочитана как тонкая интерпретация Лакана. В «Тревоге» последний пишет, что современность означает вступление в эру техники, несущую с собой глубокие изменения в предметном восприятии, ключевую роль в котором начинает играть частичный объект — в сущности запчасть, деталь машины[7]. Если еще в начале ХХ века метафизикам, зовущим нас в свою социальную дистопию, было легко пользоваться метафорой органического единства тела, то сегодня, когда орган уже очевидным образом функционирует как сменная деталь, этот метафорический аргумент отмечен клеймом обыкновенного интеллектуального фашизма. Между тем Кроненберг с самых первых своих фильмов погрузился именно в объектальную среду — тема пересадки органов затрагивается во всех его ранних хоррорах.

Можно сказать поэтому, что технологическая объектальность «Автокатастрофы» помещена на то же функциональное место, на котором находится паразит-орган в «Судорогах».

В заключение отметим, что собственным объектальным мифом Кроненберга является позаимствованный у Уильяма Берроуза фрагмент из «Голого завтрака», посвященный говорящей заднице. Характерно, что в кроненберговской экранизации «Naked Lunch» мы не видим самого странного объекта. Главный герой Билл Ли в бесподобном исполнении Питера Уэллера просто рассказывает эту историю, которая должна быть приведена здесь полностью, т.к. она детально вписывается в сказанное выше:

«А я не рассказывал вам о человеке, который научился разговаривать задницей?

У него двигался живот вверх и вниз, и он выпердывал слова. Это было ни на что не похоже, это были такие, хлюпающие, булькающие и свистящие звуки, имевшие собственный запах. Его приняли в бродячий цирк, и он начал выступать, как чревовещатель.

Но через

Вначале он решил, что это забавно и даже построил на этом отдельный номер. Но постепенно задница распоясалась, прогрызла дыру у него в штанах, и начала кричать, что у них равные права. Она напивалась, с ней случались пьяные припадки. Никто ее не любил, а она жаждала поцелуев, как любые уста.

В конце концов, она начала говорить все время. Днем и ночью, за целый квартал было слышно, как этот человек орет, чтобы она заткнулась, и бьет ее кулаком, и запихивает в нее свечи.

Но ничто не помогало.

И задница ему сказала: «Заткнутся, придется тебе, а не мне, потому, что ты нам здесь больше не нужен! Я сама могу, и говорить, и есть, и срать»

После этого он стал просыпаться по утрам с некоторой студенистой массой на губах, похожей на слизь от головастиков. Он срывал ее, но кусочки этой массы прилипали к ладоням и прожигали их как горящий бензин. И наконец, у него зарос рот.

И вся голова наверное бы отвалилась, если бы не глаза. Понимаешь, это единственное чего задница не умела, она не могла видеть. Ей нужны были глаза. Нервные центры были заблокированы и атрофировались, так что мозг не мог больше отдавать команды. Он оказался в ловушке внутри черепа, как замурованный.

Какое-то время в глазах отражалась безмолвная, беспомощная мука, этого мозга.

Но затем, наконец, мозг, видимо, умер, потому что глаза потухли, и жизни в них осталось не больше чем в глазах отваренного краба».

В этом объектальном мифе важно все: диспозитив языка, к которому оказалась подключена задница, научившаяся говорить, цирк, дыра в штанах, анальный либерализм требования равных прав и, наконец, невесть откуда взявшаяся студенистая масса на губах хозяина задницы, заставившая его самого навсегда заткнуться. Ломтик, наползающий на лицо.

Возможно, включение значительной части фильмов Дэвида Кроненберга в рубрику body horror и справедливо, однако не справедливее ли было специально для него ввести категорию objectality horror?

Не без Лакана

Итак, Дэвид Кроненберг приглашает на ужин Зигмунда Фрейда. Рассказывает ему о своих фильмах. Фрейд слушает, делает записи в блокноте. Но как бы мог рассказ Кроненберга о кинематографе обойтись в данном случае без странных оговорок, отсылающих к Жаку Лакану? Можно ли вообще сегодня пригласить на ужин Фрейда — без Лакана?

«Не без» — такой формулой, видимо, пришлось бы описать странное присутствие последнего на этом ужине.

Примечания

[1] Brusca R. C., Gilligan M.R. Tongue replacement in a marine fish (Lutjanus guttatus) by a parasitic isopod (Crustacea: Isopoda) // Copeia, 1983, No. 3. P. 813—816.

[2] Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга XI (1964)). М., 2004. С. 113.

[3] Лукиан. Паразит, или о том, что жизнь за чужой счет есть искусство // Лукиан Самосатский. Сочинения. В 2 т. Т. 1. СПб., 2001. С. 229-247.

[4] См., напр.: Беляков В.Д., Голубев Д.Б., Каминский Г.Д., Тец В.В. Саморегуляция паразитарных систем: (молекулярно-генетические механизмы). Л., 1987. С. 5.

[5] Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары: Книга XI (1964)). М., 2004. С. 209-210.

[6] Slavoj Zizek on David Lynch // www.lacan.com/thesymptom/?page_id=1955

[7] Лакан Ж. Тревога (Семинар, Книга X (1962/63)). М., 2010. С. 57.

—

Текст: Евгений Кучинов

—