Пойдем дальше*

Умер поэт Лев Рубинштейн.

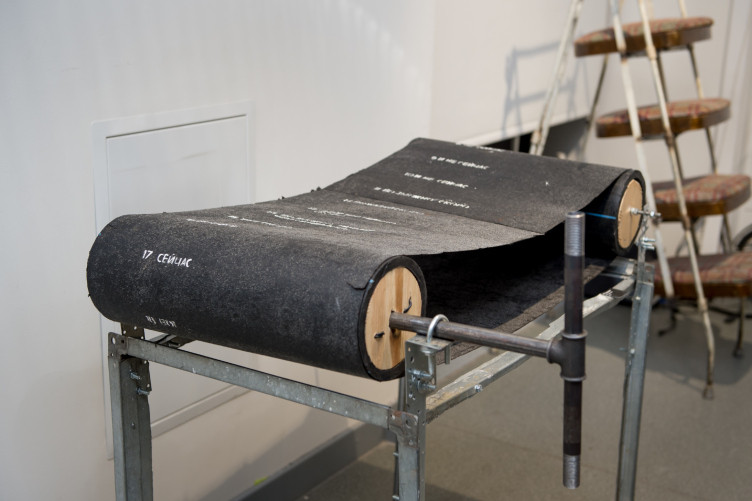

Около пяти лет назад студия «Вольная мастерская» в Московской архитектурной школе МАРШ предложила студентам первого года бакалавриата в качестве одного из первых заданий упражнение «Объект поэтического отклика». Упражнение совмещало несколько типов художественной формы, отсылая сразу к нескольким традициям.

Во-первых, found art, дадаизм, art brut: нужно было сделать объект из найденных предметов, ничего не покупая.

Во-вторых, site specific art, перформанс: нужно было использовать этот объект при чтении стихотворения в специально выбранном месте, то есть, объект был одновременно сценографией или театральной конструктивистской машиной, что отсылало, конечно, к «Вольной мастерской» Мейерхольда.

В-третьих, и с этого пункта правильно было бы начинать, поэзия, московский концептуализм: студентам предлагалось придумать и использовать этот созданный объект для чтения стихотворения современного российского поэта. Большинство поэтов были из круга московского концептуализма, включая и Льва Рубинштейна.

Мини-перформансы были записаны на видео, проекты со стихами Льва Рубинштейна: Никита Фадин, Евгений Куренков, Анна Немцова, Никита Синявский.

Как и известные карточки Льва Рубинштейна, это упражнение было построено на логике отношений фрагмента и целого. Вот что писал сам поэт об изобретенном им жанре:

«В середине 70-х годов я создал свой собственный жанр — жанр картотеки, соответствовавший моим тогдашним устремлениям преодолеть инерцию и тяготение плоского листа. […] Подчиняясь „памяти жанра“, любой фрагмент текста или текст целиком в читательском восприятии ассоциируется с традиционными жанрами. Текст, таким образом, читается то как бытовой роман, то как драматическая пьеса, то как лирическое стихотворение и т. д., т. е. скользит по границам жанров и, как зеркальце, на короткое мгновение отражает каждый из них, ни с одним не отождествляясь. Этот жанр является, в сущности, интержанром, соединяя в себе черты поэзии, прозы, драмы, визуальных искусств и перформанса. […] Принципиальная квазицитатность письма обусловлена в данном случае тем, что героями каждого моего текста являются некие другие тексты. Можно назвать их „протекстами“. Эти протексты (как и герои) рождаются, живут, вступают в сложные игры друг с другом, создают драматическую интригу, умирают, снова рождаются и т. д.»

На особенность фрагмента как художественной формы обращает внимание Беньямин в «Происхождении немецкой барочной драмы», указывая на то, что и барокко, и романтизм оперируют логикой аллегории-фрагмента. Он цитирует немецкого поэта Новалиса:

«Стихотворения, просто благозвучные и полные красивых слов, однако без всякого смысла и связи — разве что отдельные строфы понятны — словно фрагменты самых разных вещей. Истинная поэзия может самое большее обладать в целом аллегорическим смыслом и оказывать, подобно музыке и т. д., косвенное воздействие. По этому природа чисто поэтична, а также комната волшебника, физика, детская комната, чулан».

Интересно, что в последнем предложении поэт приходит именно к пространственным ассоциациям. Архитектуре по природе свойственна эта дихотомия фрагмента и целого: здание невозможно увидеть целиком, а можно только по частям, но каждая часть вызывает к жизни ожидание или уже существующий опыт восприятия целого. Расхожее выражение про архитекторов, которые могут спроектировать здание «до дверной ручки» имплицирует целостность объекта или стиля (что тоже романтическая концепция), но одновременно — что такая целостность трудно достижима или трудно уловима. Есть архитекторы и направления, которые принципиально рассматривают архитектуру как взаимодействие фрагментов — Аалто, Скарпа, FAT Architecture, Caruso St John (буквально первые вспомнившиеся, случайные имена).

В более непосредственной связи с поэзией Льва Рубинштейна находились многие постмодернистские архитектурные стратегии. Но здесь важно смотреть глубже, обходя расхожее представление о постмодернизме как об увлечении цитированием. Ведь само по себе использование фрагментов встречается в архитектуре уже поздней античности — т. н. сполии. Для постмодернизма важно совмещение в одном произведении не просто частей, но разных жанров и языковых кодов. Как это описывает и Рубинштейн в комментарии к своему жанру карточек: героями каждого текста являются некие другие тексты — как целостные системы, а не как отдельные слова и предложения.

Здесь мозаичность архитектурного объекта и осознанная интертекстуальность, интержанровость смыкаются. К этому надо добавить еще и концептуалистскую стратегию высокой экономии материала. Чтобы выявить знаковую природу искусства произведение должно обнажить знак, быть аскетичным, как каталожная карточка с одним предложением или даже пустая. Возможность именно в такой концентрированной форме «задеть» воображение читателя или зрителя, включить память, культурный опыт, эстетическую интуицию, вкус — это и есть барочное и романтическое в поэтике фрагмента.

Связь МАРШ с традициями московского концептуализма глубокая: биографическая, институциональная, лирическая. Основатель и ректор школы архитектор Евгений Асс и Лев Рубинштейн дружили на протяжении многих лет. Но и сами стратегии переживания отношений автора и произведения, идеи и формы, произведения и контекста (как истории архитектуры, города и культуры в целом), которые встречались в очень многих отдельных упражнениях и в брифах студий МАРШа (но далеко не во всех!) — родственны этому движению.

Возвращаясь к упражнению «Вольной мастерской», можно заметить, что в качестве пропедевтического оно направленно одновременно на три аудитории. Первая — сами студенты, которые создают «фрагмент» некоего пока скорее воображаемого культурного и пространственного опыта, который они затем могут расширять и переносить в архитектуру. Причем, фрагмент по условиям упражнения возникает многослойным, объемным культурным событием, и таким же может стать их архитектурное произведение. Вторая аудитория, к которой всегда обращалась «Вольная», часто с критической иронией утрируя, доводя до стадии маньеризма некоторые приемы — это сама школа.

Но есть и третья аудитория, и потому дело не ограничилось только самим упражнением, но было зафиксировано на видео, а потом и «представлено» в школе для зрителей, среди которых были и сами поэты. Это сама культура как контекст, в котором находится школа и студент. Довольно радикальный жест: в первом же упражнении студентам предлагается соотнести себя с тем культурным горизонтом, к которому они так или иначе принадлежат, как участники образовательного проекта.

Это было приглашение, но и вызов, чем-то напоминающий хрестоматийную встречу Пушкина и Державина на экзамене. Пушкин описывал некоторые ее интересные подробности так:

«Дельвиг вышел на лестницу, чтоб дождаться [Державина] и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услышал, как он спросил у швейцара: „Где, братец, здесь нужник?“ Этот прозаический вопрос разочаровал Дельвига, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельвиг это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостию. […] Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, когда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел обнять… Меня искали, но не нашли…»

В этой дневниковой записи — тонкое сочетание иронического и возвышенного, открытости и дистанцирования, которое требуется для осмысления подобной встречи с историей, для осознания своего, пока еще только пунктиром обозначенного, места в этой истории. С той разницей, что в МАРШ эта встреча происходила не в конце курса, а в самом начале, что давало возможность сразу выбрать для себя другое место или даже другую историю (чем воспользовались, так или иначе, осознанно или нет, очень многие).

Но несмотря на полагаемое мной сходство в этих ситуациях, между эпохой Пушкина и нашим временем — несколько разрывов. А между школой МАРШ, открытой в 2012 году, и 1970–80-ми в некотором смысле, или для некоторых участников, была связь. Или в некоторые моменты возникало ощущение расположения событий в одном ландшафте, пусть даже на значительном расстоянии, пусть даже разделенных какими-то препятствиями — холмами, реками, оградами.

Личное участие Льва Рубинштейна в критиках, или даже подразумеваемое, в качестве своего рода extended family школы, его присутствие в качестве близкого друга Евгения Асса, то щедрое, самоироническое, дружеское отношение к любому собеседнику, независимо от возраста и статуса, о котором вспоминают в первую очередь, в сочетании со аурой «живого классика» — это был чудесный подарок для всех, кто сделал выбор быть открытым для него, подарок присутствия в истории.

Не со смертью Льва Рубинштейна, а уже на протяжении нескольких лет в этом ландшафте не то чтобы возникали новые препятствия, а он сам в нескольких местах становился бледнее и тоньше, как акварельный рисунок от попавшей на него воды: вместо оттенков краски — белая бумага. Упражнение, подобное описанному в самом начале текста, делается почти бессмысленным, так как в нем уже не к чему, и не к кому обращаться. Уход таких фигур только показывает, что их присутствие было уже отчасти индексом, лишенным означаемого — само пространство, которому они якобы принадлежали, на самом деле, исчезло еще раньше. «А дальше будет то, что и должно быть»*.

* Из сборника «Все дальше и дальше» (1984), цит. по: Лев Рубинштейн. Стихи. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1996.