Александр Марков об опыте чтения двенадцатистиший Екатерины Симоновой, Николая Звягинцева и Елены Сунцовой

Двенадцатистишие, иногда с причудливой рифмовкой — одна из наиболее распространенных форм новейшей русской поэзии. Эту форму можно считать наиболее «рефлективной»: сжатое размышление поэта должно находить опорные образы, чтобы стать завершенной мыслью. Прообразом такой формы можно считать, например, «Хорошо гулять по небу» (1968) Леонида Аронзона и многие другие его двенадцатистишия. В этой форме всегда имеются в виду определенные впечатления от произведений искусства, обычно на уровне случайных воспоминаний, ассоциаций — здесь важна не интерпретация произведений, не их описание, но интуиция формы, позволяющая собрать и поэтическую мысль как цельную форму.

Поэтому не так важно, насколько поэт был заинтересован в тех или иных произведениях искусства, насколько внимательно он их рассматривал, важно, что они были ему памятны. Но такая мгновенная память о произведениях помогает понять социальное функционирование данных произведений, какой эффект они должны были непосредственно вызвать, даже если привходящие обстоятельства потребовали понимать эти произведения иначе. Поэзия такого типа объясняет, что «делают» произведения искусства, на форму которых даются моментальные намеки, поворотные для завершения поэтической формы.

В ходе исследования приходится разбирать множество произведений, здесь мы пока представим три произведения. Взяты они из новых книг Нью-Йоркского издательства Айлурос: «Елена, яблоко и рука» Екатерины Симоновой, «Взлетка» Николая Звягинцева и «Точка шепота» Елены Сунцовой. Все книги находятся в свободном доступе в сети. Эти книги напечатаны шрифтом Франклин Готик, созданным в США в начале ХХ века для заголовков и объявлений.

1. Екатерина Симонова

***

мы засыпаем, устав до сна.

яблоко выпускает, уснув, рука,

яблока форму запоминая,

яблоку оставляя запах тепла.

ночь повторяется наяву —

старое фото в замерзшем саду —

ты улыбаешься, не уставая,

только такой вот и сохраню,

не узнавая уже ничего,

что просыпается или живет,

яблоком желтым прочь убегая,

только вот эта нежность и лед.

На первый взгляд, сюжет мемуарный: впечатления морозного дня сохраняются и ночью, при этом жажда тепла оказывается господствующим желанием, прогоняющим прочь все мнимые образы. Многие подробности данного стихотворения непонятны, если не применить несколько ключей. В такой поэзии равно важны живописный код, медицинский код и поэзия повседневности, которые и образуют в совокупности поэтический текст.

Сборник Екатерины Симоновой посвящен Елене, точнее, имени Елены. В первом четверостишии мы видим отсылку к яблоку раздора, с которого и началась история Елены Троянской, на уровне главного образа, но сюжет отсылает к известному анекдоту об Аристотеле — о том, что он держал в руке мяч (круглый предмет, который метафорически проще всего назвать яблоком) и работая до поздней ночи, ложился спать лишь тогда, когда кисть утрачивала силу. Письмо оказывается делом не только мысли, но и физиологического напряжения (Елена Шварц: «О, если бы давалась мысль Подобно-мускульным усильем»), и яблоко оказывается той границей между физиологическим напряжением и созерцанием, на котором и возникает стремление мысли принять форму предмета, и утрата интуиции формы была для Аристотеля и утратой мысли.

Далее вступает в дело медицинский код: есть одно заболевание, вызванное как раз переутомлением руки при письме: туннельный синдром, при котором кисть не может до конца согнуться и разогнуться, кажется, что держишь постоянно большое яблоко. Яблоко оказывается в мире кажимости («яблоком желтым» — то есть мнимым, кажущимся золотом, яблоко золотое и при этом во сне), а в мире реального ощущения остается запястье. Изображение похищения Елены Троянской в европейской живописи, начиная с известной доски Фра Беато Анджелико (1450) требовало изображать, как Парис держит Елену за запястье: он может ее поднимать так на корабль, поддерживать, когда несет на плечах, или просто бежать вместе. Так изображалось и извлечение грешников из ада: только если тащить за запястье, можно не сломать руку.

Живопись тем самым могла поддержать ту версию похищения Елены, которую вслед за Горгием отстаивала античная риторика: Елена стала первой жертвой правильно подобранной аргументации, и ее похищение было на самом деле добровольным согласием с красноречивой речью Париса. Так как речь «увлекает», «тянет» (ἕλκω, traho), то естественно живописно выразить это можно было только тем, как Елену Парис тащит за запястье.

Риторическая аргументация требует сближения предельно далеких понятий, снятия их в общем представлении о «бытии»: противопоставление «жизни» и «смерти» снимается в понятии бытии, которое довлеет себе, и потому может само себя утрачивать, само себя терять, вне зависимости от предписаний мифологического календаря. Именно так вводилась норма рационализма как возможности мыслить немыслимое, и эта возможность мыслить немыслимое в наши дни остается в поэзии.

Здесь оказывается, что сохранение фотографии («замерзший сад»), то есть памяти не о вещи, а о самом механизме создания памяти, и дает ту убедительную улыбку, после которой не различается все, что «просыпается и живет», всё оказывается частью единого бытия, единого интеллектуального эксперимента, единого чувства. Лед как образ интеллектуально постигаемой истины, холод вершин — романтический образ, сменивший классический образ истины как «сени»: тени, облака и светового явления одновременно. «Замерзший сад» фотоглянца — образ, который должен соединить эти два представления об истине: в библейском мире образом истины-Шехины был «шалаш», который тогда мыслился «глагольно», как место обитания, но в мире имен и живописных образов это раскладывается на целый спектр: лес, мертвый лес, застывший лес, сад, прутья, посаженные человеком.

Наконец, «нежность», как неточный перевод «умиления», смирения Богоматери перед благовестием, явно отсылает к образу Благовещения кисти Фра Беато (и к другим стихам сборника Екатерины Симоновой, которые требуют новых разборов): свитки с исполнениями пророчеств и оказываются тем, что с трудом писалось, трудами веры, при этом ангел Беато не держит лилию, как полагалось на изображениях Благовещения, а поднимает палец вверх, говорит убедительную речь, требующую внимания. Если лилия — залог веры и надежды, то просто поднятый перст — залог умиления. «Сохранение» пророчеств здесь связывается с застывшим, «фотографическим» жестом, постоянным созданием внимания, и здесь уже не похищение, а восхищение вступает в свои права.

Поэтому сюжет стихотворения может быть изложен так: Письмо требует большого напряжения, потому что поэт внимателен к исполнению всех пророчеств в его жизни. Эти пророчества имеют вид метафор, других тропов, образов, и поневоле ставят поэта на грань сновидений. Единственное, что может тогда сохранить образ непротиворечивым — это фотография, как испытание внимания. При этом явь для поэта уже не область его личных чаяний и надежд, но некий жест, причем не жест соблазна, а жест принятия мира («се раба Господня» — напоминаю, что «раб Божий» — это одно из званий пророка, т.е. выкупленный самим Богом для исполнения пророчеств, для свободы всего мира). Сюжет оказывается повышено связным, именно благодаря такому исполнению пророчеств как доброжелательству, когда benignitas одерживает победу над malignitas.

2. Николай Звягинцев

***

Знает ли кошка, что будет зима

С точкой на середине круга,

Про фиолетовые закрома,

Про её чёрно-белые руки.

Что мышиная наша возня,

Шар, живущий в оконной раме,

Через неё и через меня

С подмосковными номерами,

Что, забыв посчитать до ста,

Стоит весёлая, штыковая

Венецианская пустота

Или как её называют.

Венецианская пустота — сначала кажется, что речь идет о венецианских масках, полых внутри. Тем более, слово «штыковой» сразу может напоминать о Чумном докторе, с его клювом, наполненным благовониями. Но здесь нужно расшифровывать с начала. «Знает ли кошка» сразу напоминает известную поговорку «знает кошка, чье мясо съела». Это обозначение не просто постыдного поступка, но поступка не-виртуозного, мелочного карьеризма, который сразу же отвергнут. Зима принципиально лишена языка: она не может подавать знаки, которые все оказались осквернены обыденным или хищническим к ним отношением.

Точка на середине круга — кажется сначала, что речь о центре круга, но «на середине» по-русски означает «двигаясь от одного края к другому»: на середине реки, на середине бурного течения, на середине решения задачи. Поэтому быть на середине круга — признавать, что задача не может быть решена прежними способами, что прежнее осторожное и внимательное движение недостаточно.

Закрома нужно понимать не как хранилища, а как то, что за кромкой, занавески, которые и отделяют комнату с переживаниями и ассоциациями прошлого от того, что происходит в окне. На занавески указывает и оконная рама, и игра в прятки, «счёт до ста». Фиолетовый, фиалковый — цвет памяти, фиалка — символ памяти, как и незабудка, и далее как раз черно-белая фотография оказывается символом незабвенности, обета, который дан самой памяти.

Мышиная возня — это уже та суета, которую мы можем назвать, причем от цитаты «жизни мышья беготня» перейти к буквальному, телесному переживанию этой суеты: мы «возимся», нас везет само слово, с помощью которого мы пытаемся определить, что же с нами происходит. Этот язык далее обретает себя: «шар, живущий в оконной раме» может пониматься как продолжение темы фотографии, сравнение фоторамки с рамой для фотографии, и шар тогда — это то, что можно удержать в руках, то яблоко или другой шарообразный предмет, который подтверждает, что клятва была принесена не зря. Более простое объяснение — солнце за окном, вводит тему проявки фотографии для выявления солнечного света.

Но дальнейшие образы могут быть расшифрованы только с учетом наиболее известной полой венецианской скульптуры, «венецианской пустоты» квадриги Лисиппа, позолоченных бронзовых изваяний византийского ипподрома, вывезенных в Венецию. Это было движение «через нее и через меня», проход завершенной формы, принадлежащей античной эпохи, через разные столицы, в которых эта форма не стала до конца своей, стала завершением частных местных форм, апофеозом зрелища, но не апофеозом столицы. Столица не удалась, удалось забвение, неумение досчитать до конца, неумение окончательно спрятаться от себя.

Этот мгновенный образ объединяет все прочие образы. Кони символизировали ипподром, как раз круг, где они пробегают «на середине», но также и шар — завершение уздечек, которыми сдерживали коней, и одновременно символ украденного сокровища, вывезенного из другой страны, растраты. Этот шар живет в оконной раме Венеции, как память о том, что было утрачено и самой Венецией. «Обуздать венецианских коней» — обычное выражение противников венецианской свободы — Наполеон в конце концов вывез коней в Париж, и вернули их только по решению Венского конгресса.

И как раз когда противники усиливались, Венеция попыталась предпринять последний шаг, чтобы выставить глухую символическую оборону: поставить на «штыковых», высоких постаментах этих коней, чтобы они не были декором крыши, но настоящим самовоспроизводящимся присутствием конной силы в Венеции. Такой проект был выдвинут Антонио Кановой, а Дж. Антонио Каналетто в 1743 г. написал, как будет выглядеть перспектива площади, если кони станут насмерть ровным штыковым строем на площади. Но не состоялось увидеть, «как кони медленно ступают, как мало в фонарях огня». Венеция стала воспоминанием о былой славе, и поэтическое переживание быта уже не может быть фальшивым праздником или карнавалом, но воспоминанием о воспоминании, переживанием полой формы.

В результате сюжет оказывается тоже не системой образов, а образом образа, как в стихотворении Симоновой сюжет был именем имени. Мы вспоминаем не «каково это было», а вспоминаем о воспоминании, «как его называют». Поэтому загадочность бытовых намеков не должна нас пугать, это необходимые случайные ассоциации, которые должны говорить нам не о качестве прожитой жизни, но о возможности в ней на

3. Елена Сунцова

***

Небо голубем бывает

И оно ладони-руки

Свету настежь раскрывает

На мосту для легкой муки

И неспешно незаметно

В половине дня бульваром

Ты идешь за мною следом

За священным безоаром

Осень тает воздух веет

О надеяться не смеет

И одно крыло темнеет

А другое молодеет

Любовь как магическое притяжение — общее место любовной лирики. Также к традиции русской лирики относится переживание «осени первоначальной» как времени свободы, воли, пробуждения самых осмысленных чувств. Но кроме обычных образов любовной лирики, таких как легкая мука, робость надежды, незаметное преследование, переживание широты пространства, в котором происходит любовная сцена, здесь есть и необычные образы, указывающие на милость неба, священные свойства магического предмета, и главное, отсутствие видимой развязки. Поэтому здесь скрыт другой сюжет, который связан с переживанием ключевых символов ренессансной живописи.

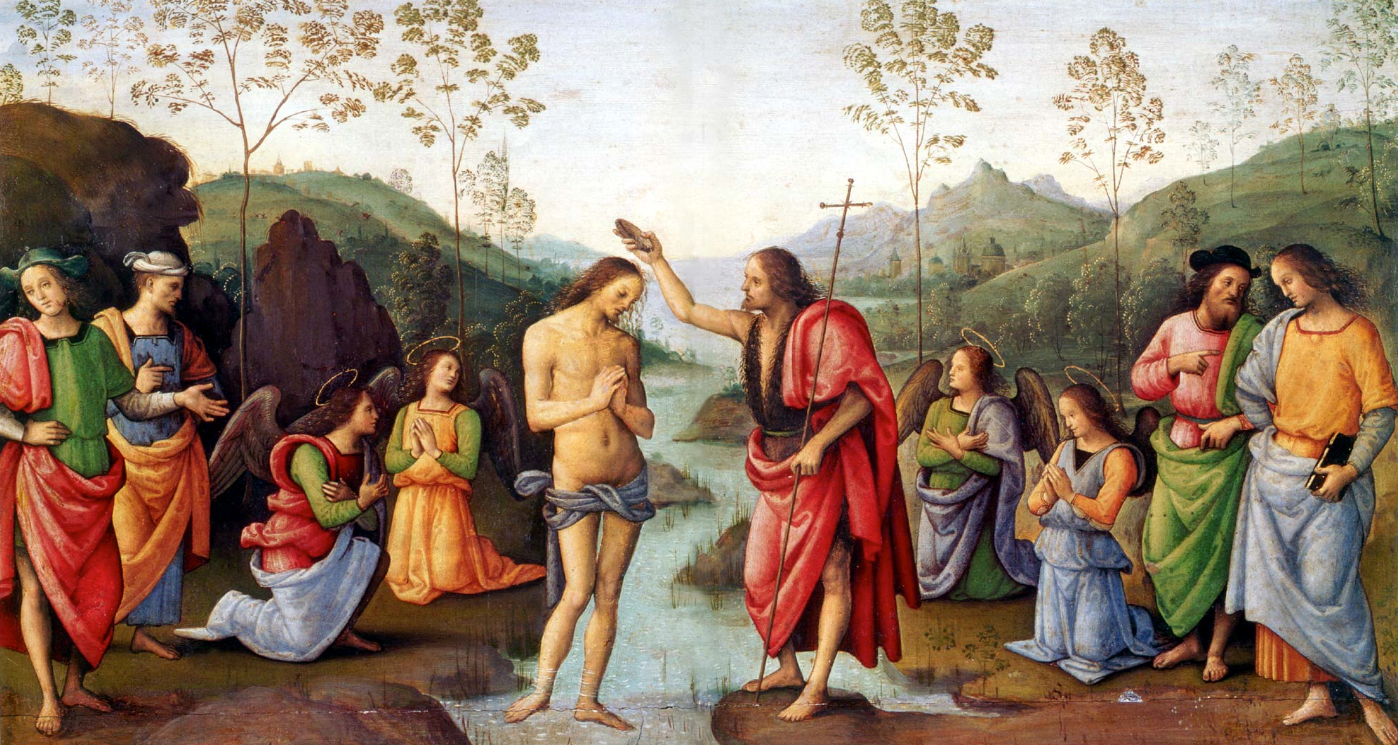

Голубка — один из символов милости: опускается она плавно, а взлетает высоко: планирующий полет и взмывание вверх, а не порхание, было значимо для символизации голубки в библейском мире. Схождение Духа как голубя в сцене крещения Иисуса могло пониматься и как видимый облик, и как обозначение движения Духа не как бурного, но как тихого ветра: разразилась не буря, но пошел свежий ветер. Первая версия поддерживалась изображениями: так как в священной живописи изобразимо только то, что точно видели именно таким образом, то представлялось, что это был внешний вид голубя.

Но вторая версия тоже поддерживалась живописью: если в сцене крещения необходимо изобразить Бога-Отца, хотя звучал только голос, то необходимо изобразить и Духа. Оказывается, что эти два изображения равноправны, и как можно было слышать голос, и понять, кому он принадлежит, так же можно было ощутить ветер, и понять все его значение. Именно так решено пространство во фреске «Крещение Христа» (1482, Сикстинская капелла) Перуджино: Бог-Отец изображен в механизме из ангелов, жизнь которых есть их вера (поэтому их круг выстроен строго: они живут не просто соподчинением, а геометрической расчетливостью веры); тогда как вера на земле может разыграться в сцене взаимного признания, которое и оказывается механикой веры. То есть вопрос о голубке оказывается и вопросом о справедливом соответствии привычных нам смыслов нормам изображения, необходимость считаться и с законами изображения для формирования отвлеченных идей как «верных», убедительных. И далее тема справедливости становится ключевой, и расшифровывается живописными ассоциациями, а не философской проработкой вопроса, не философским очищением переживаний.

Для понимания необходимо учитывать что обозначенные два ключевых места в сюжете любовной встречи, мост и бульвар, также имеют значения, восходящие к эпохе Возрождения, когда развитие военных и гражданских коммуникаций сразу же получало отражение в искусстве, более того, искусство являлось не столько даже «планом» и «проектом», сколько языком и способом немедленного проецирования (понимания как реализации, realisation) этих коммуникаций. Привычный нам бульвар — адаптация регулярного парка, который соединял в себе идею райского сада с идеей регулярного строя, который способен дать бой на открытом поле, без долгих осад и грабежей. Такая война мыслилась как справедливая в том смысле, что в ней всё быстро решается, как в суде, и что она есть прение сторон, а не нагромождение случайных обстоятельств.

В стихотворении равновесие разных крыльев это пластически передает: и тут еще важно, что праздник Благовещения, с которым связаны самые известные ренессансные изображения крылатых ангелов (восходящих к образам Ники и Ириды, оттого цветные, радужные крылья), понимался как праздник, когда установилась справедливость, равноденствие, настоящее начало года, который должен дальше мирно пройти.

Образ старости и молодости имеет и богословский смысл: обновление мученической кровью и старость в мудрых мыслях — так в богословии Возрождения и Контрреформации объяснялось, почему мученичество это подвиг, а не просто фанатическое терпение. В свою очередь мост означал мирную жизнь, на мосту могла происходить торговля, форсирование рек прекращалось, когда достигались торговые договоренности. Безоару, драгоценному индийскому конкременту, самой желанной тогда покупке, традиционно приписывалось исцеление от всех ядов, как от внешних отравлений, так и от накопившихся в организме зловредных качеств.

Любовный сюжет прочитывается так: выиграв битву за меня, ты поступил честно и справедливо, но теперь ты должен совершить мирную сделку, обрести мирный дух, чтобы приобрести самое драгоценное в жизни. Внешнее равновесие отношений должно быть утверждено, подписано внутренним равновесием, равновесие дел — благородным чувством своей юности и зрелости, и такая «философия возраста» может опереться только на лучшие образы справедливости в европейском искусстве, которые и дала эпоха Возрождения.