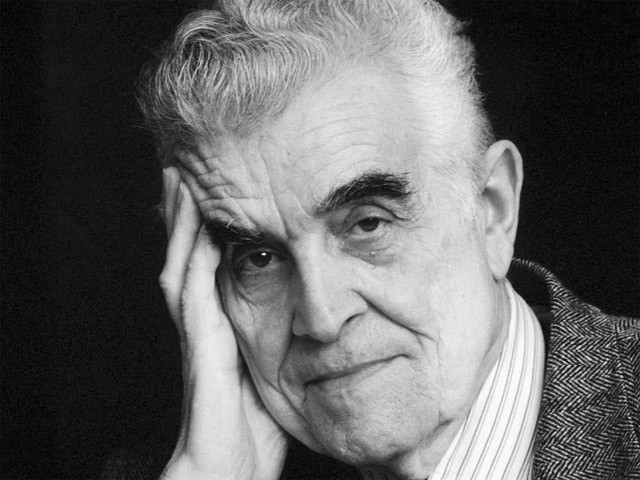

Рене Жирар. О войне и апокалипсисе

Это очень небольшой и не самый важный текст Жирара, опубликованный на английском в журнале First Things в 2009 году в качестве своего рода затравки к изданию английского перевода его книги «Achever Clausewitz» (вышедшей под названием «Battling to the End: Politics, War, and Apocalypse»). Перевести его я решил по

Обычно мою работу представляют как исследование архаической религии средствами сравнительной антропологии. Ее цель — пролить свет на процесс гоминизации, этот завораживающий переход от животного состояния к человеческому, который случился тысячи лет тому назад.

Относительно всего этого моей гипотезой стал мимезис: если люди имитируют друг друга, то им пришлось найти некий способ для того, чтобы справляться с заразным сходством, способным привести попросту к полному исчезновению всего их сообщества. Механизм, позволивший им это сделать — жертвоприношение, поскольку оно восстанавливает различия в ситуации, где каждый стал похож на всех остальных.

Это означает, что в качестве такового человечество возникло из жертвоприношения; все мы — дети религии. То, что я (вслед за Фрейдом) называю «учредительным убийством», «принесением священной жертвы, виновной в раздоре и восстанавливающей порядок», постоянно воспроизводится в ритуалах, лежащих в основе наших социальных институтов. Начиная с того, как занялась заря человечества, миллионы невинных жертвы были убиты, дабы позволить своим собратьям жить вместе или хотя бы не переубивать друг друга.

Такова неумолимая логика священного, которую миф транслировал все менее и менее успешно по мере того, как росло человеческое самосознание. Решающим моментом в этой эволюции стало христианское откровение. Ритуалы медленно, но верно образовывали людей: после явления христианства те могли уже обходиться без них. Иными словами, христианство демистифицирует религию.

И все же демистификация, прекрасно проявившая себя в абсолютном плане, оказалась слаба в относительном, ибо мы были не готовы взвалить на себя ее последствия. Мы все еще недостаточно христианизированы.

Этот парадокс можно сформулировать иначе: христианство — это единственная религия, предвидевшая свое собственное поражение. Это предвидение известно нам как апокалипсис. И в самом деле, именно в тексте Откровения слово Божье звучит с наибольшей силой, отвергая все заблуждения человечества, все менее и менее склонного распознавать механизмы собственного насилия. Чем дольше мы упорствуем в своем заблуждении, тем громче звенит глас Божий из разрушения. Вот почему никто не хочет заметить наконец те апокалиптические пассажи, которые в изобилии встречаются и в синоптических евангелиях, и в павловых посланиях. Эти тексты встают перед нами немым укором потому, что мы недооценили Книгу Откровения. Лишь однажды в нашей истории была сказана правда об идентичности всякого человека, и никто не захотел услышать ее; вместе этого мы все более отчаянно цепляемся за наши различия.

Двух мировых войн, изобретения атомной бомбы и прочих ужасов современности оказалось недостаточно для того, чтобы убедить человечество, и прежде всего христиан, в том, что апокалиптический текст может описывать ту самую катастрофу, которую мы наблюдаем своими глазами. Насилие бушует по всему миру, однако вот парадокс: приближаясь к Альфе, мы приближаемся и к Омеге; чем больше мы знаем о наших истоках, тем с каждым днем все лучше видим, что эти истоки приближаются к нам. Учредительное убийство наложило на нас свои оковы, Страсти их разомкнули, и насилие захлестнуло всю нашу планету.

Мы не можем надеть их на себя снова, потому что знаем теперь, что приносимые в жертву козлы отпущения на самом деле невинны. Раз и навсегда Страсти Христовы разоблачили жертвенные истоки всего человечества. Но в то самое время, как Страсти высвободили святость, они открыли дорогу и насилию. Священное в его нынешней форме поэтому не является возвращением некой его архаической формы. Это то священное, знание о котором разоблачило его как дьявольское, и ныне оно посредством своих эксцессов обнаруживает грядущее Второе Пришествие.

Война есть «отец и царь всех вещей», — писал Гераклит. Этот закон человеческих отношений был заново сформулирован через несколько лет после падения Наполеона в кабинете Прусской военной академии. Эта новая формула выражала движение к крайностям, поскольку согласно ей политика неспособна сдерживать эскалацию взаимного насилия. Ее автор, Карл фон Клаузевиц (1780-1831) умер, оставив свою книгу незавершенной, однако это, возможно, величайший текст, когда-либо написанный о войне: трактат, который англичане, немцы, французы, итальянцы, русские и китайцы будут читать и перечитывать с конца девятнадцатого века и до наших дней.

«О войне» Клаузевица хочет казаться работой, посвященной стратегии. В ней обсуждается то, что в тогдашний период было наиболее актуальным примером движения к крайностям, оставшимся, как всегда, незамеченным для тех, кто так или иначе был к нему причастен. Клаузевиц говорит о своем предмете таким образом, как будто бы он не имел никакой связи с окружающей его действительностью, что в результате приводит к выводам, выходящим далеко за границы его дискурса. Он сформулировал и помог идентифицировать то, что можно было бы назвать пруссианизмом в его наиболее отталкивающей форме, и не думал о возможных последствиях того, что он определил.

Наше общество — первое в истории, осведомленное о своей способности полностью уничтожить самое себя. Однако у нас нет таких убеждений, которые позволили бы выдерживать бремя такого знания. Вовсе не теологи указали нам пути современной рациональности; это сделал человек, умерший в 1831 году в возрасте пятидесяти одного года. Этого теоретика войны ненавидели во Франции, в Англии и в Советском Союзе, и никого этот энергичный писатель не оставил к себе равнодушным. У его идей не было будущего. Однако в них содержится некий подтекст, который следовало бы проговорить громко и вслух, ибо он может приоткрыть нам скрытую реальность.

Было бы лицемерием рассматривать «О войне» как чисто технический текст. Что будет, если мы дойдем до тех крайностей, на которые Клаузевиц намекает, только чтобы затем завуалировать их рассуждениями о стратегии? Этого он нам не говорит. Сегодня мы должны сами поставить этот вопрос. Клаузевиц обладал удивительным интуитивным видением того, как история ускорила внезапно свой бег, но поспешил его скрыть в попытках придать своей книге тон технического, ученого трактата. Поэтому мы должны завершить Клаузевица, становясь на брошенный им путь и следуя по нему до конца. Завершить интерпретацию «О войне» значит заявить, что ее смысл является религиозным и что только религиозная интерпретация имеет шанс дойти в нем до самой сути. Именно в книге Клаузевица перед нами проявляется со всей очевидностью актуальность апокалиптических текстов.

Мы не должны превращать автора «О войне» в козла отпущения, как это сделали в свое время Сталин и один из наиболее известных комментаторов Клаузевица, Лиддел Харт. Мы не должны довольствоваться также и той робостью, с какой его пытается реабилитировать Раймон Арон. Причина, по которой этот текст до сих пор еще не был в полной мере понят, заключается, может быть, в том, что его слишком часто обвиняли и защищали. Как если бы мы на самом деле не хотели понять то центральное прозрение, которое он жаждет скрыть.

Это постоянное отрицание представляется любопытным. Как и все великие писатели, Клаузевиц был одержим ресентиментом. Именно из желания быть рациональнее предшествовавших ему стратегов он случайно заглянул в абсолютно иррациональное измерение реальности. Затем он отступил и попытался закрыть на него глаза.

Клаузевиц понимал отношения между людьми как миметические, поступая так почти что вопреки своему философскому подходу, уходящему корнями в рационализм эпохи Просвещения. Он использовал все доступные ему средства для демонстрации того, что мир все больше и больше движется к крайностям, однако его воображение неизменно одергивало и ограничивало его прозрения. Клаузевица и его комментаторов тормозил их собственный рационализм. Этот пример, как и любой другой, прекрасно показывает, что для понимания краем глаза увиденной ими реальности необходима иная форма рациональности.

Durch diese Wechselwirkung wieder das Streben nach dem Äußersten, пишет он в своей первой главе: «Война — это акт насилия, в своем применении не ведающий границ; когда один диктует свою волю другому, возникает некоего рода взаимное действие, которое по самой сути своей должно идти до самого конца». Сам того не осознавая, Клаузевиц открыл не только формулу апокалипсиса, но и то, что он связан с миметическим соперничеством. Но как может эта правда быть понятой в мире, который продолжает закрывать глаза на неисчислимые последствия миметического соперничества? Клаузевиц, в отличие от Гегеля и всей современной мудрости, был прав, однако то, в чем он был прав, означало для всего человечества нечто ужасное. Один только этот поджигатель войны знал что-то, чего не знали другие.

Встретить эту реальность лицом к лицу и не сойти при этом с ума нам позволяет Христос. Апокалипсис вовсе не провозглашает конец света: он дает надежду. Если мы внезапно увидим реальность, то не испытаем абсолютное отчаяние бездумной современности, а заново откроем для себя тот мир, в котором вещи имеют смысл. Надежда возможна только в том случае, если мы осмелимся задуматься о нависшей над нами опасности, но для этого необходимо дать отпор как нигилистам, для которых все — один лишь язык, так и прагматичным реалистам, отвергающим саму идею того, что до истины можно дойти с помощью разума: это главы государств, банкиры и солдаты, которые претендуют на то, что спасают нас, погружая каждый день во все больший хаос.

Добровольно идя на распятие, Христос открыл то, что было «сокрыто от основания мира», само это основание, единодушное убийство, в первый раз выведенное на чистую воду на Кресте. Чтобы продолжать функционировать, архаические религии должны были прятать свое воспроизводимое в ритуальных жертвоприношениях учредительное убийство, защищая, таким образом, человеческие общества от их собственного насилия. Разоблачая учредительное убийство, христианство уничтожает необходимые для работы таких религий невежество и суеверие. Оно сделало возможным такой прорыв в знании, какой до него было невозможно было себе даже и представить.

Освобожденный от жертвенных оков человеческий разум изобрел науку, технологию и все то в культуре, что есть в ней хорошего и дурного. Наша цивилизация из всех известных является самой творческой и могучей, но также и самой хрупкой и уязвимой, потому как у ней более нет более тех оградительных перил, какие есть в архаических религиях. Без жертвоприношений в широком смысле этого слова она может уничтожить самое себя, если не будет себя беречь — а этого, очевидным образом, не происходит.

Страдал ли апостол Павел манией величия, когда в своем Первом послании к Коринфянам писал: «которой [сокровенной премудрости] никто из князей века сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа славы» (1Кор 2:8)?. Нет, не думаю. Князья века сего и все то, что Павел именует начальствами и властями, — это государственные структуры, покоящиеся на фундаменте учредительного убийства, которое было некогда эффективным благодаря сокрытости. Верховной властью в данном контексте была Римская империя, совершенно чудовищная в абсолютном плане и незаменимая — в относительном, и уж во всяком случае намного лучшая того полного уничтожения, о котором предупреждает нас христианское откровение. Повторюсь еще раз: это не значит, что христианское откровение является чем-то дурным. Оно прекрасно, но мы неспособны полностью его воспринять.

Козел отпущения эффективен до тех пор, пока мы верим в его виновность. Делать кого-то козлом отпущения означает не ведать, что творишь. Осознать механизм козла отпущения значит навеки его утратить и ввергнуть самих себя в миметические конфликты без малейшей возможности их разрешить. Таков неумолимый закон движения к крайностям. Защитная система козла отпущения была наконец разрушена нарративами о Распятии, обнаруживающими невиновность Иисуса и, мало-помалу, невиновность всех подобных ему жертв. Процесс движения прочь от жестоких жертвоприношений был, таким образом, запущен, но шел очень медленно, и прогресс его оставался почти всегда неосознаваемым. Лишь сегодня он достиг некоторых примечательных результатов и то же время продемонстрировал, насколько более опасной будет жизнь на Земле в будущем.

Чтобы вполне воспринять откровение и сделать его лишенным для нас всякой угрозы, необходимо всего лишь вести себя так, как говорил Христос: полностью воздерживаться от ответных ударов и отречься от движения к крайностям. Если движение к крайностям будет нарастать и дальше, то приведет в полному исчезновению жизни на планете. Такова та возможность, которую Раймон Арон разглядел, читая Клаузевица. Затем он немедленно написал впечатляющую работу, в которой попытался изгнать из собственного сознания эту апокалиптическую логику и любой ценой убедить себя, что худшего можно избежать, что сдерживание восторжествует. Эта обнадеживающая религиозная прозорливость превосходит то, что доступно большинству людей, но его все равно недостаточно. Необходимо пойти дальше в интерпретации этого текста. Интерпретация должна быть завершена.

Начиная с «романического обращения», рассмотренного в моем исследовании 1961 года «Ложь романтизма и правда романа», все мои книги были более или менее очевидными апологиями христианства. Оно переворачивает учредительное убийство с ног на голову и тем самым высвечивает все то, что должно оставаться в тени, чтобы могли существовать жертвенные, ритуальные религии. Павел сравнивает его со взрослой пищей в сравнении с молоком, каковым были эти архаические религии. Даже Ницше иногда интуитивно чувствовал «инфантильный» характер древних греков.

Впрочем, чтобы еще более извратить ситуацию, христианское откровение — вот парадокс! — пало жертвой того самого знания, которое само же и открыло. Оно оказалось абсурдным образом сплавленным с мифом, каковым само по себе не является, и осталось вдвойне непонятым как своими противниками, так и своими защитниками, склонными путать его с одной из тех архаических религий, которые оно демистифицирует. Всякая демистификация, однако же, следует из христианства. И даже более того: единственная истинная религия — та, которая демистифицирует религии архаические.

Христос пришел для того, чтобы встать на место жертвы. Он поместил себя в самое сердце системы, чтобы разоблачить ее скрытые механизмы. Второй Адам, если говорить о нем словами св. Павла, открыл нам то, как появился первый. Страсти Христовы учат нас, что человечество возникает из жертвоприношения, что оно рождается вместе с религией. Одна лишь религия была способна сдерживать те конфликты, которые без нее уничтожили бы первые группы людей. Миметическая теория не стремится показать бесполезность мифа, а проливает свет на основополагающее отношение прерывания и непрерывности между Страстями и архаической религией. Предшествующая Распятию божественность Христа вносит радикальный разрыв со всем архаическим, но его воскресение находится в совершенном преемстве к более ранним формам религии. Такова цена исхода из архаической религии. Хорошая концепция человека должна быть основана на хорошей концепции Бога.

В процессе образования люди — и даже еще не вполне люди, — могут стать таковыми лишь в измерении самих себя по мерке божественного, и близится час, когда Бог сможет явить себя им всецело. Нетрудно понять, что Христос пугал апостолов. Однако он также является единственным образцом, помещающим человека на должном расстоянии от божества. Христос пришел затем, чтобы открыть, что царство его не от мира сего, но что люди, единожды осознав механизмы своего собственного насилия, могут достоверно представить себе то, что находится за пределами этих механизмов. Мы все можем соучаствовать в божественности Христа в той мере, в какой отречемся от нашего собственного насилия.

И все же теперь мы знаем, частично благодаря Клаузевицу, что люди не оставят насилия. Парадокс заключается в том, что мы начали осознавать евангельское послание в ту эпоху, когда движение к крайностям становится единственным законом истории.

Христианское откровение утвердило все религии в их отношении к божественному, существование которого современный мир отвергает. Оно подтверждает все то, что эти религии видели мельком. В некотором смысле это случилось потому, что Христос принял фальшивую матрицу воскресения и будто бы действительно восстал из мертвых. Архаические воскресения восстанавливали мир и порядок в обществе, и облагодетельствованные ими люди находились в реальном отношении к божеству. Во всех мифах было что-то христианское. Разоблачая невиновность жертвы, Страсти, однако же, делают позитивным то, что все еще оставалось негативным в мифах: теперь мы знаем, что жертвы всегда невиновны. Сатана, таким образом, становится другим именем для священного, обнаруженного и обесцененного христовым вмешательством.

В настоящее время люди мудрые и проницательные (каковые эпитеты я отношу к ученым) с удвоенной яростью продолжают свое наступление на христианство и в очередной раз поздравляют самих себя с грядущим его поражением. Эти несчастные не ведают, что их скептицизм сам является побочным продуктом христианской религии. Хотя избавление от жертвенной идиотии прошлого с целью ускорить прогресс, устранить всякого рода препятствия на пути развития человечества и содействовать изобретениям и технологиям, что сделают нашу жизнь более обеспеченной и комфортной (по крайней мере на Западе) — это прекрасно, верно, однако же, и то, что жертвенное тупоумие некогда было той силой, что ограничивала нас в совершенствовании средств убийства.

Парадоксальным образом самая что на есть глупая жертва — это то, чего нам так не хватает сегодня. Немногие христиане все еще говорят об апокалипсисе, хотя обыкновенно и имеют о нем совершенно мифологическое представление. Они думают, что насилие в конце времен будет исходить от самого Бога. Они не могут обойтись без жестокого Бога. Странно, но они не видят, что нашего собственного насилия, которое накапливается и дамокловым мечом нависает над нашими головами, более чем достаточно для того, чтобы запустить худший из возможных сценариев. У них нет чувства юмора.

Насилие — грозный противник, поскольку оно всегда побеждает. Жажда войны может стать, таким образом, даже и своего рода духовной практикой. Мы должны вступить в схватку с насилием, которое уже нельзя контролировать, которому нельзя приказать. Более чем когда бы то ни было я убежден, что смысл у истории есть, и смысл этот ужасает.

В действительности именно апокалиптический мотив связывает между собой трактат Клаузевица и размышления о судьбе Европы. Если мы доведем наш анализ новой глобальной эскалации крайностей до его логического предела, то обнаружим, что после событий 11 сентября 2001 года ситуация предстала в совершенно новом свете. Терроризм поднял уровень насилия еще на одну ступень выше. Это одна из последних метастаз, разрывающих на части западный мир. Терроризм — это авангард более общего желания отомстить Западу за его благополучие. Это крайне жестокое и непредсказуемое возобновление завоевания, тем более ужасающее, что на пути его встала Америка.

В этом смысле всем известно, что будущее самой идеи Европы, и христианской истины вместе с ней, будет поставлено на кон в Южной Америке, Индии и Китае в той же мере, что и в самой Европе. Европа будет играть здесь ту же, если не худшую, роль, какую в войнах шестнадцатого века сыграла Италия: тогда она была ареной сражений для целого мира. Европа — уставший континент, который не может оказать терроризму почти никакого сопротивления. Этим объясняется и то, почему атаки, зачастую наносимые изнутри, так нас обескураживают. Сопротивляться становится труднее, поскольку террористы близки к нам, они среди нас. Действия их совершенно непредсказуемы. Идея спящих ячеек вполне соответствует всему тому, что мы сказали о механизмах насилия, с помощью которых культуры опосредуют сами себя: о неразличимости между людьми, которая может обернуться внезапно худшим из кошмаров.

Атта, один из организаторов 11 сентября, командовавший одним из четырех самолетов, происходил из египетской семьи среднего класса. Сама мысль о том, что в течение последних трех дней до атаки он проводил ночи напролет в барах со своими сообщниками, ошеломляет. В этом есть что-то мистическое и завораживающее. Кто спросит о душах этих людей? Кем были они и каковы были их мотивы? Что значил для них ислам? Что значит убить кого-либо ради него?

Ныне мы наблюдаем новую стадию эскалации крайностей. Террористы дали понять, что они готовы ждать, что их представление о времени не совпадает с нашим. Это очевидный признак возврата в архаику — в седьмой, восьмой, девятый века, — важный уже сам по себе. Но кому есть дело до значения всего этого? Кому дано измерить его? Верно ли, что это работа министерства иностранных дел? Слишком много неожиданного будущее готовит для нас. Мы будем свидетелями еще и худшего. Но люди будут глухи.

Спокойствие людей после 11 сентября было нарушено, но очень быстро восстановилось. Несколько долей секунды длилась эта вспышка осознавания. Люди могли почувствовать, что что-то случилось. Но вскоре дыра в нашей уверенности в собственной безопасности была снова прикрыта завесой молчания. Западный рационализм действует подобно мифу: мы всегда делаем все возможное, чтобы не замечать катастрофы. Мы не можем и не хотим видеть насилие как оно есть. Единственный способ дать достойный ответ на вызов терроризма для нас — это радикально изменить сам принцип нашего мышления. Однако чем яснее становится, что на самом деле происходит, тем сильнее наш отказ это осознавать. Эта историческая конфигурация столь нова, что мы не знаем, что нам делать. В точности такую ситуацию предвидел Паскаль: это война между насилием и истиной. Задумайтесь о неадекватности наших нынешних передовых идей, проповедующих, что ничего реального не существует.

Мы должны мыслить время так, чтобы Битва при Пуатье и Крестовые походы были к нам ближе, чем Французская революция или индустриализация Второй империи. Для исламистов позиции западных стран — это по большей части не слишком важные обстоятельства где-то на заднем плане. Они считают, что западный мир должен быть исламизирован, и чем скорее, тем лучше. Аналитики говорят обычно, что это умонастроение изолированных меньшинств, отрезанных от реальности своих стран. Конечно, что касается действий, то может быть и так, но что касается взглядов? Несмотря ни на что, разве подобный образ мыслей не содержит ничего сущностно мусульманского? Мы должны иметь смелость задаться таким вопросом, даже если для нас очевидно, что терроризм как акт жестокости и нарушает религиозные запреты в

То, что мы наблюдаем сегодня в связи с исламом — тем не менее, нечто большее, чем возврат к завоеваниям; это то, что оформлялось еще со времен Французской революции и чему опосредующим звеном служит коммунистический период. Несомненно, что некоторыми из этих качеств обладал ленинизм, но ему не хватало религиозной составляющей. Наша новая эскалация крайностей может, следовательно, использовать все возможные компоненты: культуру, моду, политическую теорию, теологию, идеологию и религию. Историей движет вовсе не то, что кажется важным для западных рационалистов.

Если бы в 80-х мы сказали, что когда-нибудь исламизм будет играть такую роль, какую он играет сегодня, нас сочли бы за сумасшедших. Однако уже идеология Сталина содержала в себе парарелигиозные компоненты, предвосхитившие это все более радикальное последующее загрязнение. Поэтому мы должны коренным образом изменить все наше мышление и попытаться понять ситуацию безо всяких предпосылок, используя все ресурсы, доступные нам в связи с исследованиями ислама.

Нам предстоит огромный объем работы. Лично у меня сложилось впечатление, что эта религия использовала Библию как оплот в деле построения новой архаической религии, более могущественной, чем все прочие. Она угрожает предстать орудием апокалипсиса, новым ликом движения к крайностям. И хотя архаических религий более не существует, как будто бы одна из них возникла уже позади Библии, немного измененной Библии. Некоторые аспекты, заимствованные из иудаизма и христианства, должно быть, усилили эту архаическую религию. В качестве общего принципа архаическая религия рухнула перед лицом иудео-христианского откровения, — но ислам держится. В то время, как христианство устраняет жертвоприношение сразу, как только тому удается найти для себя точку опоры, ислам, кажется, довольно часто ставит себя выше подобного отвержения.

Конечно, в его отношении к

Поэтому здесь мы терпим полное поражение; мы не можем говорить об исламе и даже не можем документировать саму ситуацию, потому что терроризм — это нечто новое, эксплуатирующее мусульманские правила, но отнюдь не относящееся к классической теории ислама. Сегодняшний терроризм — явление новое даже и с точки зрения мусульман. Это современная попытка противостояния наиболее могучему и утонченному орудию западного мира: технологии. Терроризм сражается с технологией так, что этого не понимаем ни мы, ни даже обычные мусульмане.

Встроить Клаузевица в логику исторического развития куда как проще. Он предоставляет нам интеллектуальные средства для того, чтобы понять эскалацию насилия. Но где найти подобные идеи в исламе? Современный ресентимент далеко не всегда ведет к суициду. У нас, таким образом, нет аналогичных структур, которые помогли бы нам что-то понять. Я не заявляю, что они невозможны в принципе, что они никогда не появятся, но признаю свою неспособность их разглядеть. Вот почему столь часто наши объяснения относятся к ведомству клеветнической пропаганды, направленной против мусульман.

Эта реальность не дана нам в опыте; у нас нет интимного, духовного, феноменологического контакта с ней. Терроризм — это высшая форма насилия, заявившая о скорой своей победе. Нет никаких оснований считать, будто работа по очищению Корана от сделанных на него карикатур будет иметь какое-либо влияние на сам терроризм, который одновременно связан с исламом и отличается от него. Мы можем, таким образом, выдвинуть предварительную гипотезу о том, что движение к крайностям использует сейчас ислам так же, как использовало некогда наполеонизм и пангерманизм. Терроризм пугает потому, что умеет использовать самые смертоносные технологии вне

В своей книге 1972 года «Насилие и священное» я заимствовал из Корана идею о том, что агнец, который был принесен в жертву вместо Исаака и тем самым спас его, — это то самое животное, что был послано Авелю для того, чтобы он мог не убивать своего брата: вот доказательство того, что в Коране жертвоприношение также интерпретируется как средство борьбы с насилием. Отсюда мы можем вывести заключение, что в Коране присутствует понимание вещей, которых секулярное мышление постичь не может: того, например, что жертвоприношение предотвращает кровную месть. Эта тема, однако же, исчезла из ислама так же, как и из западной мысли. Парадокс, с которым мы теперь должны иметь дело, заключается в том, что ислам сегодня ближе к нам, чем к гомеровскому миру. Клаузевиц позволил нам увидеть все это в том, что мы окрестили религией войны и в возникновении чего усмотрели нечто крайне новое и вместе с тем крайне примитивное. Более того, исламизм — это внутреннее явление в развитии технологии. Нам необходимо быть способными помыслить одновременно и исламизм, и движение к крайностям; необходимо понимать сложные отношения между этими двумя реалиями.

В Средние века христианское единство имело своим результатом Крестовые походы, одобренные к тому же папством. И все же Крестовые походы не настолько важны, как считает ислам. Они были регрессом к архаике, не имевшим никаких последствий для самой сущности христианства. Христос умер везде и ради всех. То, что мусульмане рассматривают иудеев и христиан как фальсификаторов — куда большая проблема. Это позволяет им исключить всякое серьезное обсуждение, всякое сравнение между тремя религиями. Как следствие мы имеем нежелание видеть, что именно во всей пророческой традиции поставлено на кон. Почему христианское откровение веками было объектом настолько враждебной и яростной критики, почему не ислам? Это же какое-то отречение разума. В некоторых отношениях оно напоминает о неразрешимом противоречии пацифизма, который способен поощрять агрессию. Поэтому изучение Корана может послужить на пользу и самому Корану, — так же, как исследование иудейских и христианских текстов уже послужило тем и другим. Я думаю, что сравнительный подход обнаружит, что в нем все же нет реального знания о коллективном убийстве.

В христианстве, напротив, подобное знание есть. Два величайших в истории обращения, — я имею в виду апостолов Петра и Павла, — во всем аналогичны друг другу: они оба знают, что участвовали в коллективном убийстве. Павел был рядом, когда побивали камнями Стефана. Сразу после этого убийства, которое должно было ужасно его потрясти, он отправляется в Дамаск. Христиане понимают, что Страсти лишили коллективное убийство всякой силы. Вот почему они вовсе не уменьшают, а усугубляют насилие.

Исламизм, по-видимому, усвоил все это очень быстро, но не отнес к джихаду. В истории есть такие формы ускорения, которые не меняются никогда. У нас сложилось впечатление, что сегодняшний терроризм неким образом оказался наследником тоталитаризма, что для терроризма и тоталитаризма свойственны схожие образы мысли и органические привычки. Одна из возможных угроз подобного преемства — это реализация наполеоновской модели прусским генералом.

Позже эта модель была взята на вооружение Лениным и Мао Цзэдуном (на опыт которого ссылается и Аль Каида). Величие Клаузевица заключается в том, что он, сам того не ведая, предсказал закон, ставший впоследствии общемировым. Холодная война окончена, и мы теперь воюем в горячей, теряя убитыми сотни, а завтра, быть может, — и тысячи каждый день на Ближнем Востоке.

Движение навстречу апокалипсису есть то, в чем человек преуспел, как ни в чем другом. Чем ближе становится конечная цель, тем меньше мы о нем говорим. Я подхожу здесь к поворотному пункту: я всегда был глубоко убежден в том, что насилие принадлежит к сфере изуродованного священного, которое было еще и усилено действиями Христа, поместившего себя в самое сердце жертвенного механизма. Сатана — вот иное имя для движения к крайностям. Страсти радикальным образом изменили архаический мир. В течение многих веков дьявольское насилие противостояло этой святости, ставшей сущностным преобразованием древней религии.

Поскольку Бог явил себя в своем Сыне, эта религия была раз и навсегда подтверждена и тем изменила самый ход человеческой истории. Посредством инверсии движение к крайностям свидетельствует о силе этого божественного вмешательства. Божественность была явлена, и на него, в отличие от прежних теофаний, можно положиться, — но этого никто не видит.

Человечество более, чем когда-либо, пишет историю собственного конца, потому что стало способно уничтожить весь мир. Даже безотносительно христианства в моих устах это не просто моральное осуждение, а неизбежное антропологическое заключение. Поэтому мы должны пробудиться от нашего сна. Поиск комфорта всегда ведет к худшему.