Geometry of Now: Борис Шершенков

Электромагнитные композиции, медиа-археология, акусмониум и пространство как инструмент в интервью Бориса Шершенкова с Андреем Поповским, а также его документальный микстейп для Геометрии настоящего.

АП: Кто ты, кем себя ощущаешь — музыкантом, исполнителем, композитором, импровизатором, саунд-артистом?

БШ: Мне нравится себя идентифицировать как инженера. Понятие довольно универсальное, предполагает работу не только с техническими системами — здесь и прикладной аспект, и некое изобретательство… Известна фраза Шёнберга, сказавшего про Кейджа, что тот не композитор, а изобретатель. Такой подход к созданию культурных знаков или объектов мне ближе. А дальше идет идентификация объектов — это может быть какая-то система, которая реализуется только в виде живого выступления, или другие форматы, не укладывающиеся в традиционное представление.

Другая важнейшая часть моей практики — это слушание. Я думаю, что понимать, что ты делаешь, можно только тогда, когда ты понимаешь, что делают другие. В этом смысле моя работа звукорежиссёром в Галерее Экспериментального Звука — 21 (сейчас она переименовалась в Музей звука) в своё время довольно много дала мне, но сейчас это скорее просто привычная деятельность. Тут, кстати, тоже есть разделение на два подхода: один — когда интуитивно крутишь ручки и ищешь звучание; как бы исполнительский. А другой подход — инженерный, системный, когда знаешь, как все строится в виде единого целого, и работаешь с целым.

АП: Что для тебя интереснее: перформанс, концертная ситуация или процесс изготовления, лабораторная работа?

БШ: Для меня эти вещи не так сильно разделены. Изготовление всегда имеет какую-то цель, строишь ли ты систему обратной связи, как в случае с «хорошо препарированной гитарой» или фидбек-балалайкой, или системы озвучивания пространств — то, что делали с Костей Самолововым. Единственная цель такой системы — это ее реализация в виде перформанса, отрезка времени.

В этом процессе меня интересует концепция инструмента-медиума, посредством которого ты реализуешь некое звуковое полотно или форму. Скажем, многие люди играют на гитаре, но каждый играет что-то свое.

Когда я создаю инструмент, я не обязательно для себя это делаю — на нем кто угодно может играть и реализовывать свои собственные мысли, идеи. Мне ближе идея создания систем с последующей передачей другим людям.

Та многоканальная система для Лаборатории электроакустической музыки, которую мы сделали в ГЭЗ-21 в 2013 году, была как раз инструментом, и многие пробовали с ней работать.

АП: Как ты ощущаешь разницу между звуковой скульптурой и инструментом?

БШ: Вопрос в том, что является управляющим элементом? В системе «музыкант — инструмент» решение принимает не компьютер, а человек. Ты можешь создать звуковую скульптуру, где управляющим элементом является человек, и тут мы приходим к перформансу.

Думаю, основная разница заключается в том, что звуковая скульптура — некий уникальный пластический объект, который потенциально несет в себе определённое звучание. Например, на одной и той же гитаре можно сыграть Баха, можно как Фред Фрит, а на пружинах Судника можно сыграть только Судника.

Но вообще грань между звуковой скульптурой и авторским музыкальным инструментом достаточно тонкая, ее определяет скорее степень свободы исполнителя, и поиск этой грани — одна из составляющих практики. А потом искусствоведам уже приходится определять, что является звуковой скульптурой, а что нет.

Скажем, моя работа с пространственным звуком «Monument IV», сделанная для Russian Sound Art Showcase на Ars Electronica 2015… Подобными вещами занимался Макс Нойхаус — определенный звук в определенном месте, с которым ты можешь как-то взаимодействовать. По сути, это скульптура, пространственный объект. Ты можешь вокруг него ходить, но воспринимать не глазами, а слухом. В разных местах он звучит по-разному. Для Нойхауса было важно место, где все это звучит. Например, в

В «Монументе» похожий метод используется для выстраивания композиции в пространстве. В одном месте ты слышишь одни тембры, в другом — иные… Если бы мы могли увидеть эти поля, это был бы геометрический рисунок, своеобразная «клавиатура» инструмента. Только инструментом является всё пространство, а слушатель, перемещаясь, может взаимодействовать с этим рисунком практически так же, как исполнитель с клавиатурой рояля. И каждый маршрут внутри этого пространства также будет выстраиваться в уникальную последовательность, звукоряд.

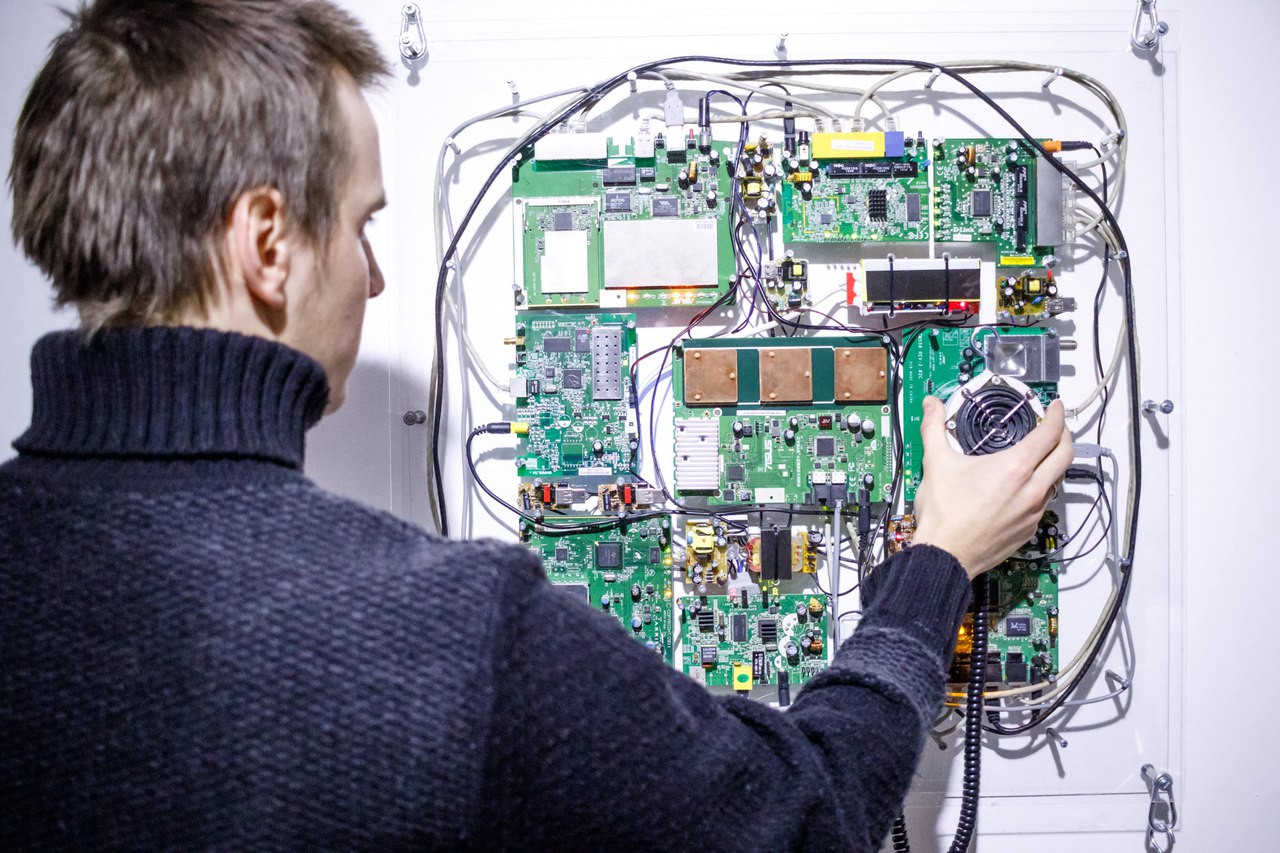

Мой «Сетевой барельеф», который выставлялся в Электромузее в ноябре, во многом о том же — это пространственная композиция в визуальном понимании, но там есть и музыкальная форма. Мозаика из генераторов создаёт разнородное электромагнитное поле, и если ты возьмешь преобразователь и будешь передвигать его по определенному маршруту с определённой скоростью, то получится некая электроакустическая композиция. Положение в пространстве всех этих приборов образует форму. Есть кода, есть развитие. В то же время это и инструмент, можно импровизировать…

Особенно интересно использовать такие преобразователи для прогулок по городу. Подобным занимается немецкий саунд-художник Кристина Кубиш. Используются наушники, в которых установлен преобразователь электромагнитных волн в звук, и можно услышать помехи от приборов связи, электрические наводки от сети и т. д. До Петербурга она, к сожалению, так и не добралась, пришлось сделать такие самому.

Это очень ценный опыт слушания: ты находишься в звуковом пространстве, которое привязано к тому месту, где ты находишься, и видишь привычные места — только это как бы изнанка звуковая. Весь город можно рассматривать как электромагнитную композицию. Любой маршрут, который ты выберешь и запишешь, будет развернут во времени. Автобусы дают дрон, особенно в пробке, и так далее…

АП: Расскажи про работу над вариотоном.

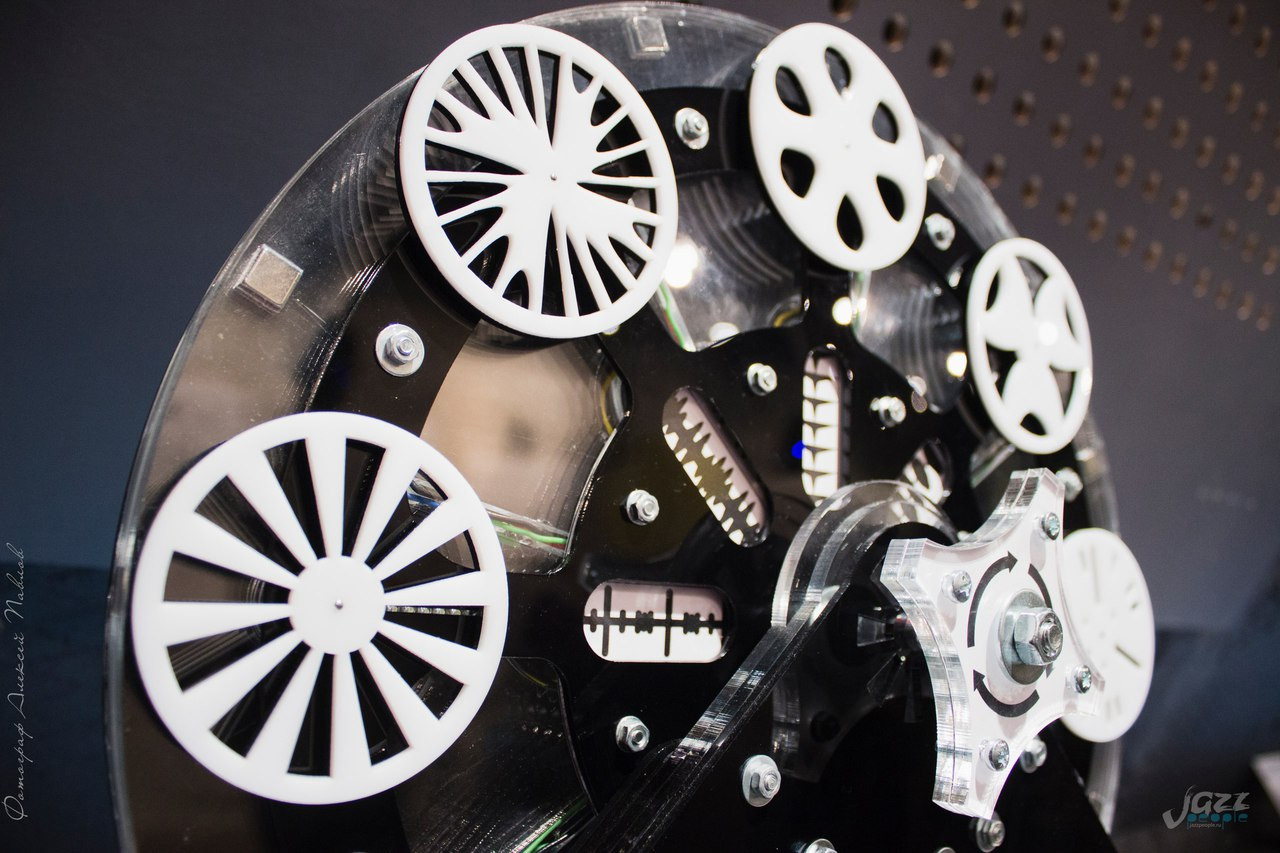

БШ: Вариотон — это экспонат, сделанный год назад специально для Музея звука, инструмент или, скорее, звуковая скульптура на базе разработок Евгения Шолпо. Можно сказать, образец медиа-археологии. Прототипом был вариофон — установка, позволявшая синтезировать сложные тембры с помощью графического звука, рисованием формы волны, без участия исполнителя. То есть вариофон Шолпо принципиально не являлся инструментом. Можно вспомнить его эссе «Враг музыки» — он хотел отделить композитора от исполнителя, чтобы сочинителю музыки не приходилось передоверять исполнение другому человеку, что потом в полной мере реализовалось в синтезаторе АНС.

Устройство было непростое. Чтобы получить результат, нужно было сначала прогнать пленку через прибор, проявить, переснять. Полностью произведение ты мог услышать через месяц, при этом отдельный человек занимался только расчетами, любая оплошность — и всю работу приходилось делать заново. Тем не менее в кино эта техника нашла широкое применение. Но это был, подчеркиваю, не инструмент, а некий вариант секвенсора. Зато сама технология рисования звука с помощью дисков с прорезями была мощным ноу-хау. У меня появилась идея создать на базе этих технологий инструмент. Шолпо бы этого не одобрил. По сохранившимся архивным фотографиям удалось восстановить несколько оригинальных дисков и совместить все это в антивандальном корпусе. Получился пресетный синтезатор, каждый диск — это отдельный пресет, генератор волны определённой формы. Как музейный экспонат он повествует об идеях оптического синтеза и графического звука.

Сейчас он выставлен в музее, любой может на нём поиграть. А инструмент, кстати, вышел довольно интересный: при минимуме средств — всего три генератора и восемь видов дисков — можно получить разные результаты, совершенно индивидуальный саунд, в зависимости от исполнителя. На сегодня я успел поработать с вариотоном, Илья Белоруков и Женя Савенко (группа Lunar Abyss Deus Organum) записали материал. Может быть, однажды это будет издано. Есть идеи привлечь других исполнителей.

АП: Как ты пришел к экспериментальной музыке, что явилось для тебя точкой отсчета?

БШ: Слушать музыку я начинал с тяжелого рока, в основном зарубежного — SOAD, Apocalyptica, Rammstein, «новая немецкая тяжесть» и прочее. В

Скажем, современная импровизация — это не только ладовое взаимодействие, игра в одной тональности. И особенно привлекает в ней то, что даже как слушатель я являюсь равноценным участником действия. Это не классическая музыка, где Сен-Санс хотел показать, как птички поют, — и сидишь, представляешь себе птичек, и даже кашлянуть нельзя. Сейчас наиболее интересно как раз создание такой музыки, все в себя вовлекающей. Началось все, понятное дело, с Джона Кейджа. Это главное его изобретение.

АП: Есть мнение, что за инсталляции неплохо платят, и многие музыканты пытаются вписаться в поток — не всегда удачно. Каковы, по-твоему, критерии успешного саунд-арт проекта? Взаимоотношения рядового музыканта с миром саунд-арта?

БШ: Честно говоря, я не наблюдаю у нас «мира саунд-арта». Есть большая пропасть между отечественным нарративным саунд-артом и вариантом сайнс-арта, который работает со звуком. Они почти не пересекаются. А все работы нарративного саунд-арта, которые я видел, не имеют никакой технологической подоплеки — просто осовремененный вариант радиопостановок в публичных пространствах. Бывают документальные вещи, но это другая история.

В Петербурге было много проектов, в которые включалась звуковая составляющая, потому что был бюджет. Люди никогда не работали с этими материями, но вдруг появляется возможность — и создаётся такая радиопостановка. А по окончании проекта редко кто возвращается к звуку.

Коммерческий успех для художника, на мой взгляд, не является достижением, но иногда это возможность реализовать свои идеи, для которых требуется что-то большее, чем паяльник и радиомагазин. При этом то, что тебе интересно, должно совпасть с тем, что интересно кому-то еще; и тут вступает в дело кураторский аспект. А звуковые инсталляции не имеют такого рыночного значения, как визуальные произведения, — их трудно купить и поставить дома на полочку.

АП: Почему на концертах полно людей, а на прослушиваниях многоканальных композиций — нет? Есть ли надежды у российского саунд-арта?

БШ: Мы еще в начале пути. Если в

В случае концерта — если имя человека известно, не так важно, что он играет. Со всеми авторами многоканальных произведений та же история — в Петербурге они практически неизвестны, им негде презентовать свои работы, кроме Музея звука и Галереи плавающего звука на Новой сцене Александринки. Чтобы создать имя этим людям здесь, нужна масса усилий. Тогда будет отклик, люди будут знать, чего им ожидать от события. А тут главное препятствие — недостаток интереса к

АП: Расскажи про Лабораторию электроакустической музыки — что это был за проект? Что удалось, а что нет?

БШ: Концепция одного из первых событий — «Пространство как инструмент» — была во многом определяющей. База Лаборатории — многоканальная аудиосистема, восемь широкополосных динамиков, четыре стереоусилителя и еще дополнительное оборудование, которое нашлось в ГЭЗе.

Я всегда интересовался пространством, положением звука в пространстве. В традиционном понимании у звука есть три определяющих характеристики: высота, тембр и громкость. Но для меня положение звука в пространстве является четвертой, не менее важной характеристикой. Один и тот же звук, расположенный в разных точках, имеет разное значение.

Это была основа. Базовые электроакустические техники — микрофон, динамики — позволяют располагать звук в разных частях зала, что сильно меняет привычную картину. В традиционном формате все звуки идут со сцены или в стерео. Моим личным интересом была система моделирования звукового поля, принципы которой манифестировал тогда Антон Мизенко.

Сейчас подобная техника широко используется в системах Wave Field Synthesis, когда выстраивается стена из динамиков (96 каналов или больше). Чтобы звук адекватно записать на такой системе, тебе нужно вместо каждого динамика поставить микрофон — ставишь стену из 96 микрофонов. И при воспроизведении через динамики ты можешь очень четко воссоздать пространство.

Здесь история была примерно та же, но с упором на работу в реальном времени, да и каналов гораздо меньше. Реализовывалось это как «настольная музыка» — создание двухмерного звукового пространства, поверхности стола, где ты можешь располагать различные объекты, просто перемещая их в пределах этого пространства, и все это транслируется в зал. В

В академической электронной музыке, в электроакустической музыке это общее место. Но это чаще всего были закрытые системы, доступные только на пленке или воспроизводимые с многоканального микшера, как в акусмониуме.

Так работают многие композиторы — в частности, польский композитор-электроакустик Дариуш Мазуровский, который приезжал на фестиваль нашей Лаборатории в 2014 году. Он использует формат 5.1, но это чисто композиторская работа — ты заранее выбираешь, какой звук откуда будет звучать, и ничего не можешь менять в процессе. А основная идея Лаборатории была: дать возможность импровизатору менять положение звука в пространстве.

В рамках Лаборатории были реализованы многие интересные проекты — например, твой проект с восемью барабанами, работа Антона Мизенко с многоканальным гитарным звукоснимателем, где каждая струна гитары транслируется в отдельный динамик. Был еще аудиовизуальный проект Coaxil, которые устроили мини-рэйв — многоканальное техно, несколько проекторов, дым-машина, лазеры, реагирующие на

Из тех, для кого пространственный звук — это часть повседневной практики, можно отметить Сергея Филатова. Мы с ним выступали совместно и использовали сразу две многоканальные системы, 6 каналов в нижней плоскости и 8 в верхней. Но такими вещами мало кто занимается постоянно. Все попробовали, интерес спал, и на этом, к сожалению, все завершилось.

Сейчас проект преобразовался и называется SEAL — Лаборатория пространственной электроакустики. Концертных мероприятий почти нет, фокус больше на демонстрации звуковых инсталляций. Из местных были интересные работы Сергея Костырко и Ильи Белорукова, опять же Сергея Филатова. Совместно с Антоном Яхонтовым мы показывали работы галереи Diapason, которой Майкл Шумахер заведует в

АП: Над какими проектами ты сейчас работаешь?

БШ: Есть пара инструментальных долгостроев, один из последних — электрифицированная балалайка, которая сейчас включена в резонаторную систему обратной связи. Звукосниматель берет звук с корпуса, все это усиливается через темброблок и снова подается на корпус через динамик. Звук зарождается в цепочке эффектов без внешних источников. При этом резонатор балалайки выступает электроакустическим контроллером этого звука, и можно сочетать усиленный звук и акустический, от самого инструмента. Я уже использовал её в паре выступлений, но ещё требуется доработка.

Активен совместный проект с Сергеем Филатовым под названием «Hysteresis», где мы играем на инструментах собственного изготовления и принципиально не используем электронные обработки, весь синтез звука происходит электромагнитными и механоакустическими средствами, с помощью звукоснимателей и объектов.

Также работаем с Константином Самолововым над взаимодействием электроники и живых ударных. Наш проект задумывался как работа с разными пространствами, помещение становится равноценным участником перформанса. Были выступления в ротонде на Невском, 20, в галерее «Вертикаль», уже закрывшейся, к сожалению. Все это места с особыми акустическими свойствами, которые мы пытались обозначить.

В феврале в Москве, в ГЭС-2 на «Геометрии настоящего», мы будем играть дуэтом с Риоко Акама, сейчас идёт подготовка. Планируем использовать многоканальную систему моделирования звукового поля, как та, что использовалась в рамках Лаборатории, только совместно — четыре канала у меня, четыре канала у нее, с созданием восьмиканального звукового полотна в пространстве аудитории.

Ну и потихоньку занимаюсь просветительской деятельностью — читаю лекции и устраиваю встречи с художниками в Музее звука в рамках проекта «Чистый эксперимент».

АП: Тебе не кажется, что слово «эксперимент» сейчас очень затерто и речь идет скорее о

БШ: Все мои проекты с привкусом «ретро». Думаю, что все подобные шаги предпринимались уже кем-то

Аретро-эстетика , медиа-археология — это момент моей личной практики, меня интересует поиск некой идентичности, более глубокая разработка тех методов и технологий, которые прогресс уже объявил устаревшими.

Почему такое название — «Чистый эксперимент»? Само понятие эксперимента действительно очень затертое, под это слово подводится огромное количество вещей, поэтому и необходимы теоретические, просветительские мероприятия, которые все же расставляли бы точки над «i», объясняли, что есть эксперимент, а что — уже устоявшееся клише. В названии проекта, конечно, достаточно много иронии. Я не цифровой человек, работаю в основном с аналоговой электроникой, но осознаю, что сейчас почти все современное медиа-искусство завязано на компьютер, создание софтов, поэтому «Чистый эксперимент» и начался с лекции об истоках компьютерной музыки. Нельзя говорить о явлении, не коснувшись его корней.

Одна из идей «Чистого эксперимента» — не ограничивать все историей, как это было 30-40 лет назад, а пригласить людей, сегодня пользующихся этими технологиями. Это просветительская история, связанная с другими проектами на базе музея, когда для разговоров приглашались людей из разных сфер, — с «Практическим курсом экспериментальной музыки» и проектом «Грамматики звука» Михаила Куртова. Сейчас информации очень много, получить ее можно в любой момент, если у тебя есть Интернет. Но возникает проблема её переизбытка и умения в ней ориентироваться, так что принципиально ситуация мало отличается от доинтернетовской эпохи. И достаточно важно дать ориентиры тем, кто хотел бы больше узнать об этой сфере.

Интервью: Андрей Поповский.