«Влюбленный агент» Виктора Пивоварова

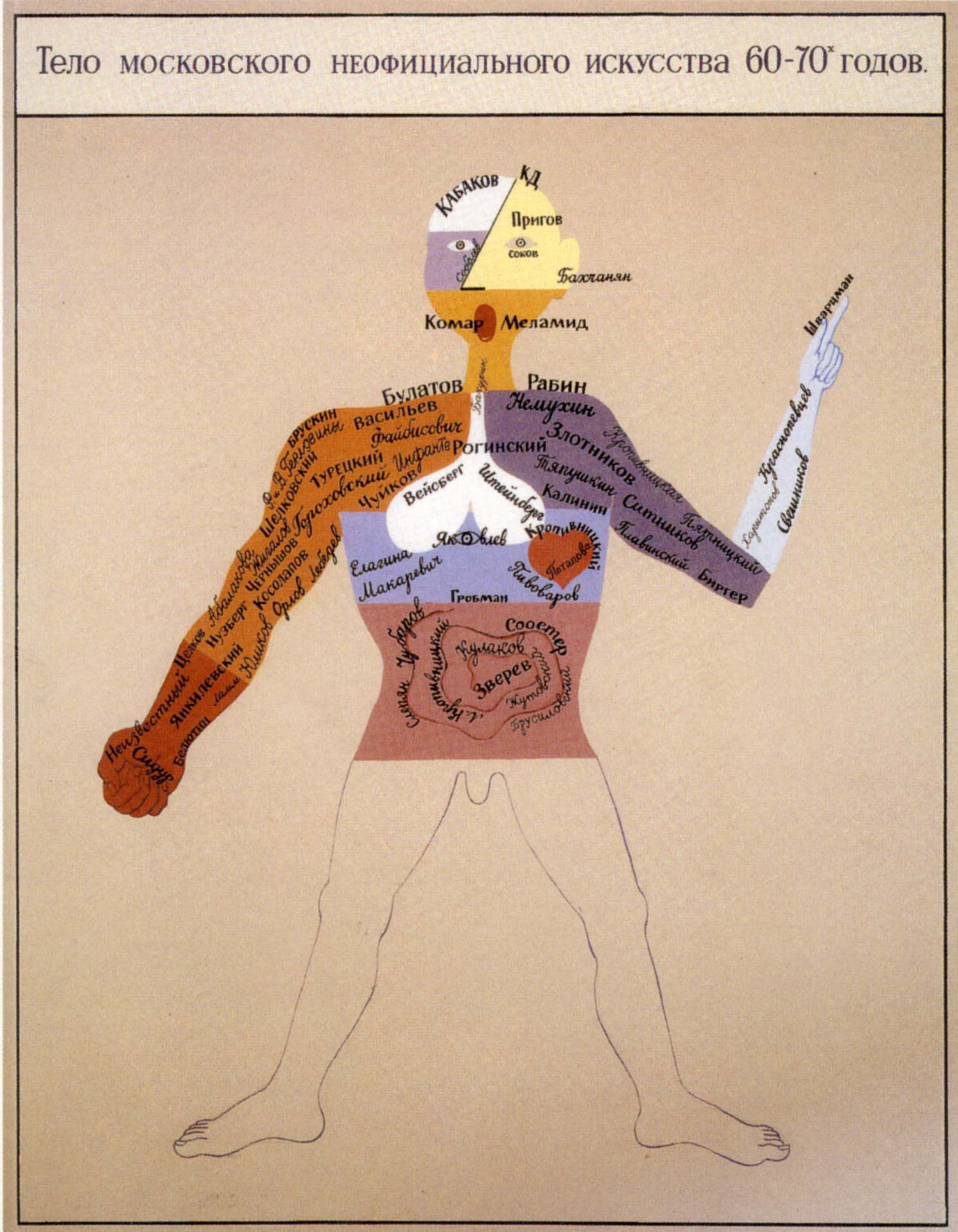

В Музее современного искусства «Гараж» открылась выставка Виктора Пивоварова «След улитки». Новая книга совместной издательской программы «Гаража» и Artguide Editions — «Влюбленный агент», новое, дополненное издание культовой книги воспоминаний и размышлений классика московского концептуализма проливает свет на его работы, окружая их историями о людях и событиях. Syg.ma публикует отрывок, посвященный 1967-68 годам.

МАСТЕРСКАЯ

В конце 1967 года Илья Кабаков знакомит меня с Давидом Коганом, которого он так колоритно описал в своей книге «70-е годы». Коган строит художникам мастерские на чердаках и добывает подвалы из нежилого фонда.

Денег на строительство у меня нет, и Коган совершает очередное свое чудо — выбивает для меня подвал в доме No 13 по улице Богдана Хмельницкого. Во дворе магазина «Концентраты». В этом магазине раньше был буфет, где можно было за несколько копеек получить обед из этих самых концентратов. В этом буфете осенью 1951 года и произошел мой первый разговор с Володей Васильевым, разговор, перевернувший мою жизнь.

Хожу по своему подвалу. Трогаю стены, не верю! Моя мастерская! Две комнаты, кухня, проходная комната! Приспосабливаю ее для себя и обнаруживаю под обоями замурованную стену со стеклянными окошками и дверью, как на дачной веранде.

Такого нет ни у кого! Теперь у меня будет кухня, как веранда!

Мастерская — нора!

Мастерская моей души!

Вот уже 20 лет, как у меня ее нет, а мне до сих пор снится, как я открываю обитую каким-то тряпьем дверь и вхожу в мою мастерскую. Каждую вещь, каждую бумажку, каждую скрипучую половицу я отчетливо помню. Я прохожу в глубину, в самое таинственное, самое сокровенное место, в свою кухоньку за застекленной стенкой. Здесь всегда вечер. Я зажигаю настольную лампу, которая стоит на пустом аквариуме. Сбоку можно засунуть руку в этот аквариум и достать пачку чая, сухари, изюм. Включаю плитку, ставлю чайник, сажусь за стол, покрытый клеенкой, трогаю пыльные книги на полочке, ставлю пластинку на проигрыватель, ложусь на диван, надеюсь, что на Страшном суде он будет молчать и не выдаст мои тайны, слушаю музыку…

Я постоянно рисую комнату своего детства. И никогда мастерскую. Только в альбоме «Сад» есть несколько рисунков. Не могу ее рисовать.

Не потому, что сентиментален и мне больно вспоминать. Просто есть что-то, что невозможно изобразить.

Или я не умею.

ЗАГРАНИЦА

То, что страной моего первого заграничного путешествия стала Чехословакия, конечно, не случайность. Судьба моя уже тогда ткнула меня, темного, в то место, которое она для меня выбрала.

Да и сам я мечтал увидеть эту страну. Из книг, журналов, фотографий я выстроил себе мечту. Я представлял себе проселочные дороги, заросшие полевыми цветами, монастыри с резными готическими алтарями, старые дома с черепичными крышами, неторопливую размеренную жизнь в этих домах с простыми и трогательными заботами, особое небо и особый свет, исполненный покоя. Эта мечта была очень похожа на то, что я увидел, но, как всякая мечта, она была прекрасней и совершенней реальности, между ней и реальностью оставался зазор.

В этот свой первый приезд я этот зазор не заметил. Я был в шоке. Я вообще не очень ясно понимал, вижу ли я все это наяву или мне это только кажется.

Когда в Чопе, после многочисленных проверок паспортов и вещей, поезд тронулся и стал медленно пересекать границу, я увидел в поле зайца, который совершенно спокойно без всякого паспорта эту границу перебегал.

Для меня же пересечение границы, даже в т. н. «дружественную Чехословакию», было невероятным событием, дерзким и опасным приключением.

Все 14 дней своего пребывания сначала в Братиславе, где я был гостем Альбина Бруновского, и потом в Праге я чувствовал себя, как беспомощный зверь, которого выбросили на парашюте в шумный человеческий город. Совсем не так, как тот заяц, который с такой легкостью невозмутимо перебегал границу туда и сюда.

ГОД 1968-й

За месяц до советского вторжения в Чехословакию я через знакомых передал Альбину Бруновскому письмо, в котором предупреждал его о возможном повороте событий. Через два месяца после вторжения я получил от Альбина открытку из Парижа. Всего несколько слов: «Все, о чем ты писал, оказалось, к сожалению, правдой».

22 августа, сразу после вторжения, у меня в мастерской, не сговариваясь, сошлись друзья. Холин, Сапгир, с опрокинутым бледным лицом Володя Янкилевский. Подавленность, тревога.

Холин рассказывает (никогда этого не делал) об ужасах войны. О расстреле дезертиров, свидетелем которого он был. — Человека застрелить очень трудно, он уже весь изрешечен пулями, а извивается на земле. Кричит. Подбегает один офицер, выхватывает пистолет. Пистолет не стреляет. Подбегает другой, дрожащими руками достает свой. То же самое…

По радио через глушение мы уже знаем о демонстрации на Красной площади Ларисы Богораз, Горбаневской, Якира… Это вызов? Что делать нам?

Володя говорит:

— Если это акт гражданского мужества, то не меньшее мужество, и притом ежедневное, писать наши картины.

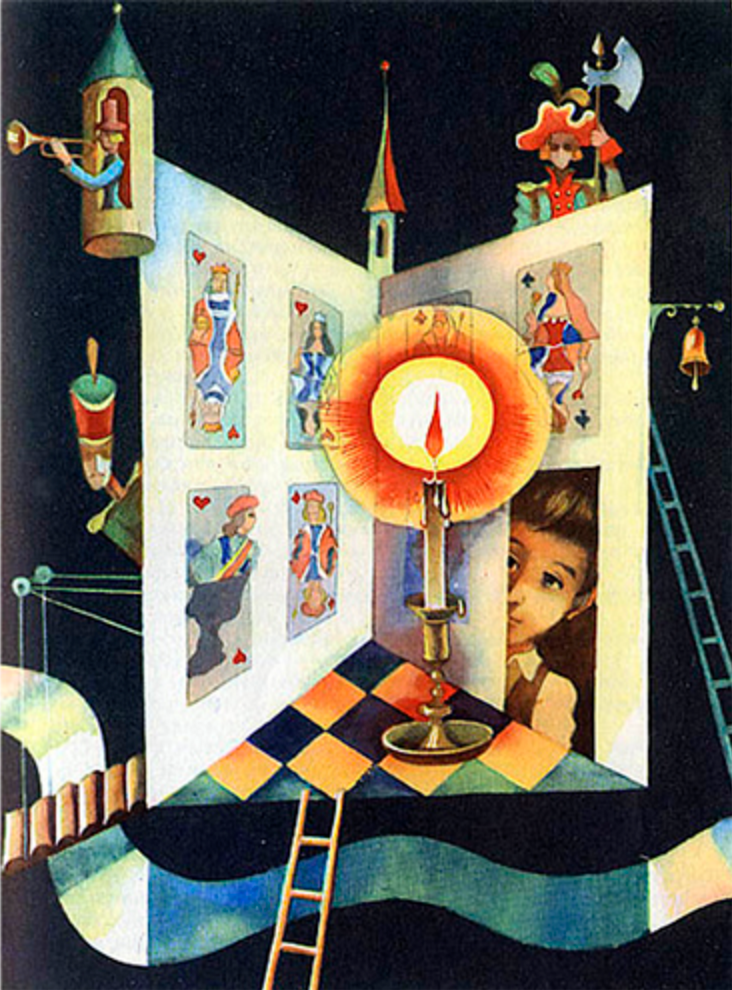

ОЛЕ-ЛУКОЙЕ

В бедной комнате моего детства книг не было. Только что кончилась война, книг печатали мало, да и не до книг было. Не хватало самых необходимых для жизни вещей.

Но было радио. И радио было — все!

Весь художественный мир — не только музыку, но литературу, театр, живопись, сказки я воспринимал ушами. Глаза оставались свободны. Их можно было закрыть, и образы возникали в сознании. Воображение было обострено до предела.

Так ушами я увидел Оле-Лукойе.

Чарующий, обволакивающий, завораживающий голос Марии Бабановой:

— Добрый вечер, Яльмар! Не пугайся, я покажу тебе мышку…

И дальше начиналось такое!

Я, конечно, не понимал, что начиналось. Я просто трепетал всем своим существом:

— Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом, в кладовой твоей матери. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пролезу сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положись на меня! — сказал Оле-Лукойе. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своей волшебною брызгалкой… Оле-Лукойе, милый мой чарующий Оле, великий мой маленький мастурбатор с брызгалкой!

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки? — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас…

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий коридор, здесь как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был ярко освещен гнилушками…

— Правда ведь, чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Оле-Лукойе — мое первое эротическое переживание. Может быть, самая главная эротическая и эстетическая инициация. Через УХО! Сладким молочком бога сновидений Гипноса, родного брата смерти, которая появляется в конце сказки. Андерсен никаких недомолвок не делает, все называет своими именами.

Оле прыскал из своей спринцовочки «сладким молочком» детям в глаза. После чего глаза слипались и открывалось как бы внутреннее видение. Прозрение!

В другом эпизоде Оле «дотронулся своей волшебной спринцовкой до картины (!), и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу: видно было даже, как скользила по земле их тень».

В переводе, который подготовил Детгиз, вся андерсеновская «порнография» была по возможности заретуширована, но

«Сад наслаждений»!

В своем Оле-Лукойе я свел Андерсена и Босха. Я слил в единое целое андерсеновские мечты и фантазии своего убогого впечатлениями детства и авангардную психоделику Босха, увлечение моей художественной юности.

Вот какое письмо я получил, когда эта тоненькая книжечка уже была на свете:

Дорогой друг!

Спасибо за чудесный подарок. Хотя, конечно, полиграфия сильно постаралась, чтобы ослабить то чарующее впечатление, какое производят Ваши акварели в подлиннике, однако и сейчас атмосфера волшебства и чуда, окружающая каждую Вашу акварель, сохраняется в печатном экземпляре. Воображаю, как обрадовался бы Ганс Христиан, если бы ему попал в руки Ваш «Лукойе»!…

Обнимаю Вас,

Корней Чуковский 10 сент. 1969 г.

Незадолго до этого в издательстве «Прогресс» мне заказали рисунки к книге К. Чуковского «Мой Уитмен». Я познакомился с Корнеем Ивановичем, и мы с Ирой несколько раз были у него в Переделкино.

Когда я пожимал его большую мягкую старческую руку, мне было странно осознавать, что эта рука здоровалась с Репиным. Репин, «Бурлаки на Волге», как-то особенно казался далеким, не близким. Я спросил его о Репине. Спросил с некоторым подвохом. Репин мне представлялся спекулятивно актуальным.

— Вы знаете, в то время Репин был все равно, что сейчас кинематограф.

Это простое соображение поразило меня. Оно совсем по- другому поворачивало Репина.