Стыдная выставка. Разговор о советском искусстве и выставке «Романтический реализм» с Андреем Епишиным

На днях в Центральном выставочном зале «Манеж» завершилась выставка «Романтический реализм. Советская живопись 1925-1945», проходившая с 4 ноября по 4 декабря. Организаторами выступили Министерство культуры РФ и Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Авторы выставки — Зельфира Трегулова, Эдуард Бояков и Дмитрий Ликин.

Представленные работы крупнейших отечественных художников ХХ века охватывают довольно большой период советского искусства: начиная с послереволюционного времени, когда живопись еще не имела четких идейных рамок и определенного образно-пластического языка, и заканчивая началом Великой отечественной войны, когда в искусстве утвердилось господство соцреализма.

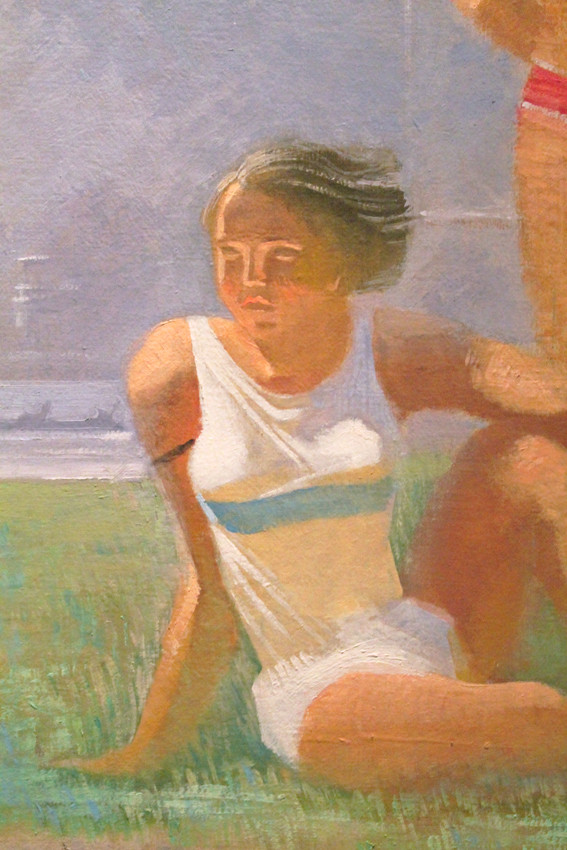

Пространство экспозиции поделено кураторами на 12 тематических разделов, призванных рассказать об основных бытийных и эстетических аспектах заявленного периода. Залы «Создание мифа», «Красная армия», «Образ вождя», «Герои», «Великая война» отображают политическую обстановку и идеологию государства; «Поэтизация труда», «Ввысь», «На восток!», «Архитектурная утопия» передают стремления советского народа к открытиям и развитию в различных сферах жизни, науки и творчества; разделы «Праздники, встречи», «Территория счастья», «Новый человек, новое тело» наглядно отображают идеал советского человека — быть совершенным как духовно, так и физически.

Публикую расшифровку интервью с кандидатом искусствоведения Андреем Епишиным, специалистом по революционному и раннесоветскому искусству, чья книга «Миф, проект и результат» (2012, Москва), несмотря на исключительно небольшой тираж, сумела осесть в фондах крупнейших библиотек мира, таких как библиотеки Гарварда, музея Метрополитен, Британская национальная библиотека и многих других. Вопросы эксперту задавал исследователь современной культуры и искусства, художник граффити, член Компартии РФ Василий Вешнев.

Василий Вешнев: Большая часть живописных работ, представленных в экспозиции, как правило, относится многими искусствоведами к произведениям социалистического реализма; можно ли утверждать, что название выставки — «Романтический реализм», подразумевает переосмысление отношения к данному термину?

Андрей Епишин: Не подразумевает ни в какой мере. В сопроводительных текстах представленный материал не обозначен как социалистический реализм или как революционное и советское искусство. Создатели экспозиции попытались «повенчать» лакировочные, аплодисментные, эпигонские полотна «сталинской эпохи» с обращенным к утопическим идеям и ценностям ранннесоветским искусством, напрямую взаимосвязанным с интернациональной художественной сценой 1-й половины ХХ века, то есть с эпохой модернизма. Сей «неравный» во всех отношениях брак они примирительно окрестили «романтическим реализмом», добавив к сомнительному названию еще более сомнительному датировку: 1925-1945 годы. К существованию социалистического реализма эти даты никакого отношения не имеют. Судите сами: историю революционного искусства было традиционно принято ограничивать периодом 1917 — 1930-х годов, а советское искусство так или иначе продолжало свое существование вплоть до 1980-х. Новейшая периодизация предполагает разделение советского искусства на несколько этапов. Первый период, датируемый 1917–1932 годами, обозначается как период поиска синтетического стиля и плюрализма революционных художественных направлений. Второй — относится к 1932-1940-м или же 1950-м годам и характеризуется как эпоха утверждения и догматизации социалистического реализма. Очевидно, что отечественное искусство ХХ века в целом и советское искусство в частности и по сей день не имеет окончательной, устоявшейся научной периодизации. Вполне возможно, таким образом кураторы выставки презентовали нам новую периодизацию отечественного искусства.

Вешнев: «Искусство [прим.реалистическое] подчиненное делу пропаганды» –соответствуют ли подобные представления о социалистическом реализме Вашей профессиональной оценке?

Епишин: Я не готов принять эту популистскую тоталитарную модель, согласно которой статичный режим угнетал пассивное искусство, манипулируя через него массовым сознанием. Полагаю, не все так просто. Художественную жизнь того времени формировало множество факторов. Это и разнообразные творческие направления, и контрастные личностные устремления самих художников, а не только деятельность государства, имевшая целью сконцентрировать, сосредоточить искусство на задачах социалистического строительства. Однако, вопреки сложившемуся мнению, коренной принцип партийной политики в области искусства состоял отнюдь не в том, чтобы подавлять многообразие практически-творческих позиций, но в том, чтобы вовлечь их во всеобщее и утопическое дело построения «светлого будущего». Когда в апреле 1932 года был издан декрет, распускающий все независимые художественные ассоциации, многие восприняли это вовсе не как репрессивную меру, но как шаг, который мог бы установить благоприятную атмосферу, максимально способствующую реинтеграции вокруг нового мифа, созданию нового социалистического искусства. Ницшеанская идея о том, что люди нуждаются в иллюзиях, чтобы оградить их от реальности, стала ключевой составляющей искусства социалистического реализма, а новая эстетика, рожденная имманентной логикой революционной культуры и заинтересованностью власти в консервации вкусов, оказалась в равной мере продуктом и власти, и масс.

Кураторы выставки презентовали нам новую периодизацию отечественного искусства.

Вешнев: Сегодня, популярно мнение, что самые талантливые советские художники были яркими представителями Ар Деко и к соцреализму вообще отношения не имели. Так ли это?

Епишин: Ар Деко — «стиль роскоши» — предметный, интерьерный, нарочито декоративный. Он имел влияние и на советскую архитектуру, и на

Вешнев: В сопроводительном тексте выставки зачастую фигурирует термин и образ «Великого Советского Мифа»: как Вы понимаете это понятие, существовал ли этот миф в действительности?

Епишин: Коммунисты еще с начала века выставили утопический проект создания единого глобального сообщества, некого «земного рая» вселенского масштаба. Однако трактовка «светлого будущего», как генерального плана, где все можно рассчитать и построить из заранее подготовленных материалов, была характерна именно для советской ментальности и разительно отличалась как от авангардистской поэтики нигилизма, так и от революционной агрессии мятежа. Советская утопия, открыто демонстрировала неизбывную тягу к мифу, как к изначальной точке своего отсчета, где прометеистский замысел актуализировал вечные архетипы Аркадии и золотого века. Это была мифотворческая греза о великой и прекрасной Стране Советов впервые успешно преодолевшей трагический, полный противоречий опыт мировой истории. Вечный миф о сотворении мира и человека выразился в утрате доверия к природе и жажде некого сознательного максимально детерминированного мироустройства. Этот миф впервые сделался реальным именно в искусстве, в самой реальности так никогда и не воплотившись. На полотнах советских художников мы видим то, чего на самом деле не происходило и не могло происходить, но должно было произойти в недалеком завтра. Это была утопическая картина будущего, которого еще нет, но которое вот-вот наступит, и наступит именно таким, каким его изобразят в настоящем. Апелляция к мифу проистекала здесь из логической непостижимости самой художественной задачи: изобразить то, чего не существует. И только миф, в силу своей вне каузальной природы, был способен решить эту проблему.

У советского homo futurus была своя уникальная история, свой собственный нарратив. Такие рассказы ценны и незаменимы: человек не знает, кто он такой, до тех пор, пока у него не появится воображаемая версия самого себя.

Вешнев: Является ли «советский миф», исключительно невиданного масштаба государственным заказом? Является ли «коллективное пролетарское тело» частью этого заказа и общей политической установки?

Епишин: Не думаю, что это был только госзаказ. Хотя фундаментом мифологемы «светлого будущего» и одной из главных тем советского искусства, без сомнения, стала эйфория сталинского коллективизма. Произведения искусства, в первую очередь, были призваны демонстрировать художественное видение того, как «мы живем в Советском Союзе». Выйдя за рамки существовавшей антропологии, искусство искало способы адекватного и понятного художественного воплощения идеи коллективизма. Так появляется мифологема «коллективного пролетарского тела», где советский человек будущего преодолевает изначально заданную сверхчеловечность, становясь коллективным. У советского homo futurus была своя уникальная история, свой собственный нарратив. Такие рассказы ценны и незаменимы: человек не знает, кто он такой, до тех пор, пока у него не появится воображаемая версия самого себя. Без неё он практически не существует. Однако предполагаемая качественная трансформация советского человека требовала невозможного — превращения последнего из объекта в субъект нарратива. Счастливые прото-люди, вечно юные квази-герои так и остались недосформированными, недоидентифицированными.

Вешнев: Насколько в целом был ограничен советский художник и как на него влияли государственные институции СССР?

Епишин: Большинство произведений искусства создавались по так называемой «системе контракта». Отделения центральной государственной комиссионной службы «Всекохудожник», существовавшей с 1928 по 1953 годы, заключали контракты с художниками. Часто это были работы на определенную тему, или работы, которые были произведены на основе оплаченных поездок на пленэр или командировок, предпринимаемых индивидуально или в организованных группах, на сельскохозяйственные и индустриальные объекты. Таким образом, сделанные на заказ картины попадали в музей. Контракт и система комиссии, бесспорно, еще больше сужали тематику и стиль советского искусства, но, в то же самое время, это обеспечивало альтернативу западной системе художественного рынка и значительно расширяло участие искусства в общественной жизни. Таким образом, возникало пространство не столько формальной, сколько фактической свободы для труда советских художников, где искусство, не отчуждалось от общества, сводясь к индивидуальным предпочтениям и «солепсистской игре» с формальными методами, и существовало не ради прибыли буржуазного покупателя, но «служило на пользу и благо» социалистического коллектива.

Смущает присутствие полотен посвященных Великой отечественной войне и вместе с тем отсутствие полотен посвященных победе русского народа в этой войне.

Вешнев: Несмотря на присутствие в экспозиции ключевых произведений посвященных событиям Великой Отечественной войны («Оборона Севастополя», «Мать Партизана», «Фашист пролетел»), как ни странно, данной теме посвящено относительно небольшое «алтарное» выставочное пространство. На Ваш взгляд, подобная практика способствует более глубокому прочтению произведений?

Епишин: Навряд ли. Лично мне было очень тяжело воспринимать темное, багровое по колориту полотно Александра Дейнеки «Оборона Севастополя» на

Вешнев: Насколько уместны параллели с религиозным искусством, библейскими сюжетами и культами в целом и советским искусством предвоенного периода?

Епишин: Очевидно, эти параллели связаны еще и с тем, что над экспозицией располагалась выставка «Моя история». Лично для меня параллелизм библейских событий с советской действительностью категорически не очевиден. С другой стороны, если рассматривать произведения искусства не в качестве завершенных объектов, но в процессе их восприятия и интерпретации, то есть в феноменальном модусе, то анализ произведений советских художников важен еще и с точки зрения выявления тех смыслов, которым отказано в принадлежности именно этим авторам. Отказано, в первую очередь самой историей: ее фактической, объективной стороной. Я вполне допускаю, что в советском искусстве присутствуют некие неконтролируемые религиозные послания и смыслы, несообразные первоначальным замыслам художников. Но здесь для меня гораздо важнее характер интерпретации этих смыслов. Так, например, создатели выставки характеризуют герасимовскую мать партизана как «блаженную бабу». В русской традиции блаженность и юродство — это святость, которая не желает быть узнанной и надевает на себя маску похабства и слабоумия. Иными словами, кураторы выставки дают нам понять, что плевать в лицо нацисту — удел безумцев. Без комментариев.

Вешнев: На выставке, помимо живописи, также представлены эскизы и проекты советских архитекторов: станций метро, государственных учреждений — это тоже романтический реализм?

Епишин: Хороший вопрос. Полагаю, ключевым словом для раздела «Архитектурная утопия» опять будет «миф». Неоклассицизм 1930-х годов был напрямую связан с официальной культурной политикой СССР. Заимствовав у авангарда представление о культуроформирующей роли архитектуры, государство связало ее с созданием официальной мифологии. Миф, как правило, требовал монументальности. В конечном счете, советская архитектура обратилась к канонам классицизма, облачив их в национальную форму и наполнив коммунистическим содержанием.

Вешнев: Большой охват тем, и демонстрация культовых произведений несомненно впечатляет, однако основная идея выставки, возможно, для многих останется за кадром. Как вы оцениваете ее актуальность, для кого это и о чем?

Епишин: Признаться, для меня самого идея выставки тоже «осталась за кадром». По выходе у меня сложилось впечатление, что выставка порадует тех, кто испытывает искреннюю антипатию к советскому искусству, поскольку подтвердит закономерность, оправданность и объективность подобных эмоций. Тех же, кто это искусство искренне любит, разочарование ждет буквально в каждом тематическом разделе выставки. Захотел увидеть «героев эпохи», предвкушаешь встречу с советским портретом? Увы, ни «Портрета физиолога И.П. Павлова», ни «Портрета скульптора В.И. Мухиной» кисти Михаила Нестерова ты не найдешь. Любишь хрестоматийных Александра Дейнеку и Юрия Пименова — «На стройке новых цехов» и «Даешь тяжелую индустрию»? Ничего этого нет и в помине. Ценишь традиционализм АХРРа, ищешь свидания с «Подмосковным молодняком» Константина Юона, «Пионеркой» Николая Касаткина, «Ночным праздником на Неве» Бориса Кустодиева? Забудь, не в этот раз. Хочешь вспомнить о Второй мировой войне, надеешься на встречу с «Портретом маршала Георгия Жукова» кисти Павла Корина? И не надейся. Ну хоть бы «Скачет красная конница» Казимира Малевича! Но нет, безжалостные экспозиционеры заставляют тебя довольствоваться потешными «Краснофлотцами в засаде» Федора Богородского.

Кураторы выставки дают нам понять, что плевать в лицо нацисту — удел безумцев.

Вешнев: «Романтический реализм» представляет зрителю большое количество уникальных работ различных периодов и авторов, подобные масштабные выставки стали проводиться с завидной частотой. Но насколько качественным является данный проект?

Епишин: Как только открылась экспозиция, ее сразу же стали критиковать в прессе. Чаще всего звучали слова: «госзаказ», «патриархия», «сталинизм». На мой взгляд, проблема выставки, не в ее ангажированности, а в том насколько некачественно она сделана с профессиональной точки зрения. Почему в экспозиции присутствуют только живопись и архитектура? Где скульптура, где графика, где, наконец, плакат? Почему в названии указан временной отрезок с 1925 по 1945, а на стенах висят «После боя» Кузьмы Петрова-Водкина и «Дружба народов» Сергея Карпова, обе 1923 года? Как можно повесить рядом с нежной прозрачной «Весной» того же Петрова-Водкина ядреное пастозное «Лето» Петра Кончаловского? Полотна на выставке мешают друг другу, в их расположении нет никакой временной или же тематической последовательности. А сопроводительные тексты вызывают оторопь обилием стилистических ошибок. Позволю себе небольшую цитату одного такого текста: "…Чем ближе 1938 год, тем каменее Ленин, энергичнее Сталин, прямее линия партии…" На ум невольно приходят слова Михаила Лермонтова: «Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно». В итоге, мне не смешно, мне искренне стыдно за эту выставку.