Выставка как тайный код

Недавно в Музее «Гараж» завершилась выставка «Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта», которая познакомила российскую аудиторию с важными художниками, творчество которых условно можно отнести к «искусству преодоления». Судя по отзывам в сети, мнения по поводу увиденного сложились разные. Оставляя без внимания комментарии тех, кто просто не понял зачем он это увидел, хочется поддержать тех, кто подметил двойственность общей концепции выставки. Неважно было это сделано кураторами намеренно или вышло случайно, но такая гетерогенность содержания позволила зрителю строить свои догадки и гипотезы. Это можно было бы занести в актив организаторов, если бы они этим как-то воспользовались. Увы, параллельная программа оказалась скудной и неинтересной. Балансируя на грани между спекулятивным бредом и интеллектуальным приключением в духе Рансьера, хочу поделиться своей альтернативной версией увиденного.

Пролог

В романе «Сирены Титана» Курт Воннегут предлагает остроумную трактовку мегаобъектов, созданных человеческими усилиями, как неких кодированных сообщений, предназначенных внеземному разуму. Робот Сэло застрял на межгалактическом корабле в Солнечной системе и в ожидании запасной детали развлекал себя «скульптурой, разведением титанических маргариток и наблюдением за жизнью на Земле». Ободряющие сообщения с его родной планеты приходили в виде архитектурных объектов, которые земляне возводили с присущим им трудовым героизмом, а также жертвами и насилием. Так, Стоунхендж был посланием, означающим: «Высылаем запасную деталь со всей возможной скоростью», Великая Китайская стена — «Терпение, мы помним о тебе», а Московский Кремль — «Не успеешь оглянуться как отправишься в путь». Такой взгляд на объекты, которые представляют гордость и культурное наследие нашей цивилизации, может показаться немного циничным. Тем не менее он позволяет сделать как минимум два вывода: 1) чем усерднее наш труд, тем менее постижим для нас смысл конечного результата; 2) (исходя из п. 1) любой аспект человеческой деятельности может быть рассмотрен как часть замысла кого-то ещё. Свободы воли нет, что не новость. Но нет и самой воли. Точнее, перефразируя Лао Цзы, «твоя воля окажется подневольной, если найдётся более крутая воля». Все это льёт воду на мельницу конспирологов, но нам было бы интересно примерить эти мысли к конкретным событиям, проходящим рядом с нами. Например, к художественной выставке.

Выставка — безусловно акт творческого труда. Поэтому на неё, как и на включённые в её состав художественные объекты, могут быть распространены указанные выше выводы. Что, если художественная выставка несёт кроме заявленной темы и содержания какой-то дополнительный смысл? Является метапосланием или его частью, которая предназначена кому-то посвящённому? Можно ли предположить наличие целевой аудитории, которой интересна не только художественная сторона выставки, а некоторые коды, зашитые в ее ткань? Ведь как хорошая детская сказка она может содержать разные смыслы для разной аудитории.

Конечно, не надо подозревать каждый результат труда в том, что он скрывает что-то существенно важное. Такое восприятие действительности неизбежно вызывает паранойю. Но иногда нам как будто специально показывают нарисованный на холсте очаг, чтобы намекнуть на существование чего-то большего. И это лишь вопрос нашего желания — заглянуть дальше или продолжить любоваться визуальным изображением. Паоло Вирно проницательно отметил, что любопытство, так же как и болтовня, — неизбежное свойство современного множества. А к нему, безусловно, относится большинство посетителей выставок современного искусства. Поэтому нет ничего удивительного в том, что, если нам намекают на тайну, мы благодарно устремляемся ее раскрывать.

Выставка с двойным названием

Первые подозрения закрались

Есть в релизе и ещё одна подсказка-загадка, на которую сразу не обращаешь внимания. После решительного размежевания содержания выставки с религиозным контекстом идёт описание архитектуры экспозиции как «интимного уединенного пространства сродни монашеской келье».

Однако, все эти мелкие детали стали заметны только после очного знакомства с выставкой. Вход на неё был оформлен англоязычным вариантом названия — Spirit Labor (Труд духа или Духовный труд как можно было бы перевести). Про «Службу времени» уже речи не шло. Это не то чтобы в корне меняло ожидания, но существенно сместило акцент. Здесь-то впервые родилось подозрение, что двойное название выставки содержит что-то большее, чем, например, возможные разногласия кураторов. И это заставило гораздо внимательнее отнестись к тому, что было представлено на выставке.

Эти кельи неспроста

У российского жителя, особенно того, что успел пожить в Советском Союзе, выработался инстинкт чтения языка официальных сообщений с прямопротивоположными смысловыми значениями. Если пишут, что всё плохо, значит жить можно. А когда всё хорошо, то надо готовиться к худшему. Если в релизе написано, что не надо искать религиозного контекста — значит он там точно есть.

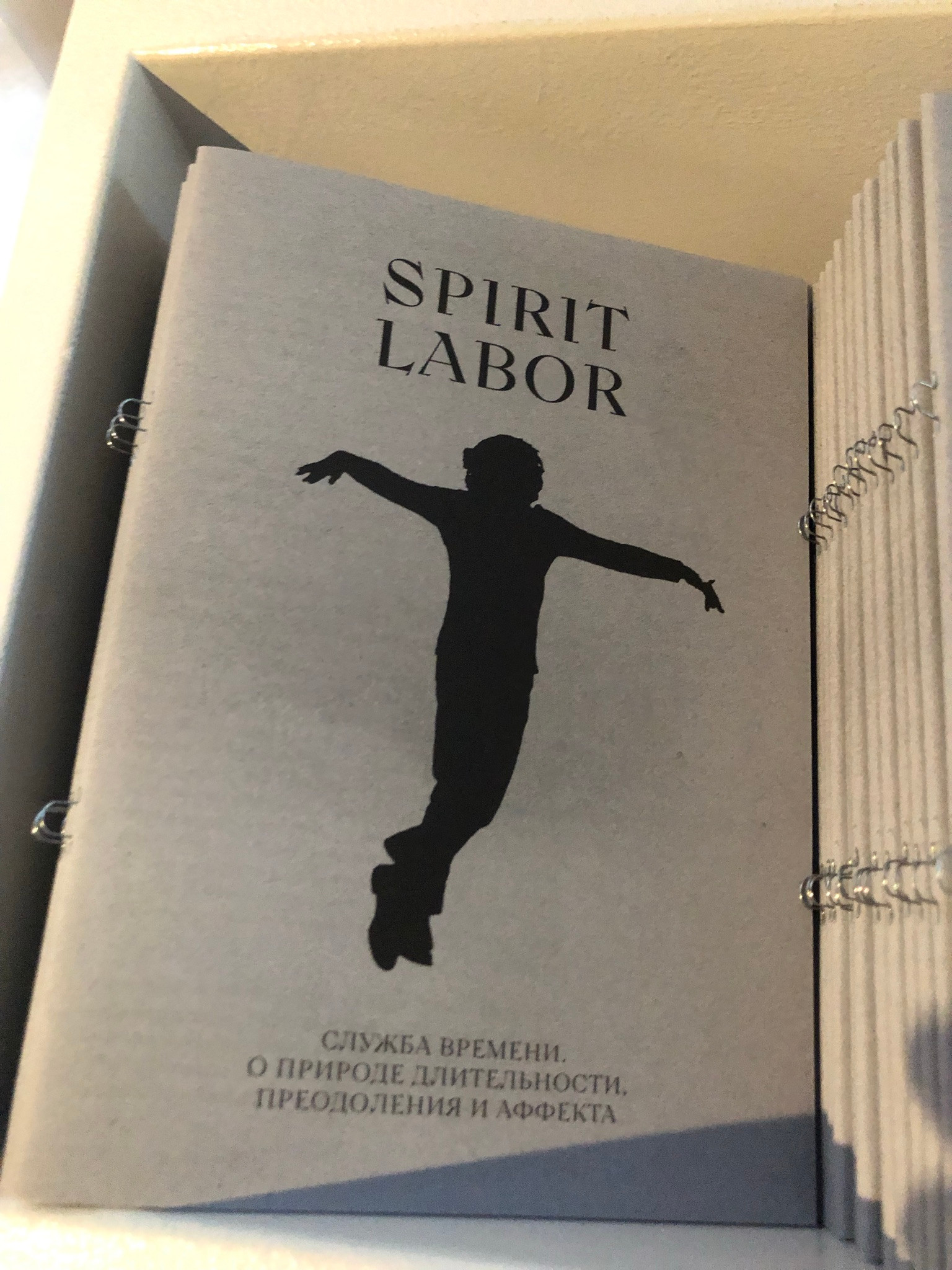

Маленькие серые брошюры на двух языках лежат при входе. Само название выставки (далее я исхожу только из англоязычного варианта) и выбранный шрифт заголовка на титульной странице содержат намёк на духовную литературу, часто миссионерского свойства. В качестве символического изображения выставки выбрана работа Джино Де Доминичиса («Без названия», 1969). Итальянский художник снят в попытке полёта, но без фона он будто распят на невидимом кресте. Надо признать, что изображение получилось очень эффектным и многозначительным. Духовный труд невозможно представить без страданий — взяли на заметку первый ключик.

Застройка выставки действительно имитирует монашеские кельи. При чем архитектура этой части «Гаража» сама по себе представляет букву «П». Интересно, что такое расположение почти точно соответствует внутренней архитектуре доминиканского монастыря Сан Марко во Флоренции. Именно здесь располагались кельи Фра Анжелико, Савонаролы, а также комнаты Козимо Старшего Медичи. Искусство, религия и капитал — отмечаем для себя, но пока ограничиваемся кодом второго «ключа» — монастырь.

Действительно, некоторый анализ именно монастырских практик поможет нам сформировать альтернативный взгляд на выставку. Этот взгляд невозможно вычитать в кураторских текстах или в интервью организаторов и художников выставки. Но в тоже время он просачивается то тут, то там в наше сознание сначала через несоответствия, а затем, следуя заданной логике, через аналогии и ссылки. Картинка приобретает все более ясные очертания, но порождает новые вопросы, с которыми хочется разобраться.

Индонезийская художница Мелати Сурьодармо, чьи слова об отсутствии религиозного контекста приводятся в релизе, была права — выставка интересуется не столько духовным содержанием монастырских практик, сколько их «машинерией», установленным порядком, сложившимися процессами. Монастырь в своём наиболее распространенном виде — это институт дисциплины и труда (физического и духовного) на службе общей цели. Через подчинение всех своих обитателей определенным правилам достигается их единство, а через единство формируются законы общежития.

Что мы знаем о монастырских практиках? Дисциплина духа в них формируется за счёт контроля времени, молитв-медитаций, определенной уставом одежды, еды, условий жизни, практик обетов, испытаний, регулярности и нарративности литургических служб. Причём это характерно не только для монастырей христианских конфессий, но и для восточных практик. Если рассмотреть в таком контексте работы на выставке, то они начинают складываться в целостную картинку, назначение которой нам и предстоит разгадать.

Например, такой важный художник конца 20 века как Тейчин Сье представлен тремя проектами: «Прыжок» (1973), «Перформанс длиною в год» (1980-1981 и 1981-1982). Эти проекты построены вокруг испытания художником самого себя, своего духа и возможностей. Как правило, перформанс начинается с публичного обета (манифеста или заявления, заверенного независимым свидетелем) в отношении правил испытания: жить, не выходя из клетки, или на улице, или просыпаться каждый час. Художник старается следовать добровольным правилам как можно более точно. Таким образом обет на время превращается в образ его жизни. Как известно, принятие на себя обета была важнейшая духовная практика, используемая в монастырях. Обет был актом инициации монаха и принятия им нового образа жизни, часто связанного с прохождением определенного испытания.

Тейчин Сье как бы исследует пределы влияния на свою судьбу внешних сил в ответ на целенаправленные волевые усилия. В таком же ключе можно рассматривать работы Елены Ковылиной «Спасите мою душу» (2000), Хэ Юньчана «Камень в Ниагарском водопаде» (2005) или той же Мелати Сурьодармо «Alé Líno» (2003/2021). Цель — выйти за пределы установленных социальных границ, условных «зон комфорта», в рамках которых сообщество договорилось оберегать жизнь и здоровье своих членов. Художники же, напротив, стремятся испытать на себе возможность доверять силам провидения, а не маркированным социальным нормам.

Созвучными этой цели являются и художественные проекты Геннадия Попеску «Mine01» (2009) и Хэ Юньчан «Путешествие камня вокруг Великобритании» (2006-2007). Они используют практики аскетичного путешествия по миру, чем-то схожие с опытом паломничества. Но если работа Попеску — это, скорее, опыт бродяжнической жизни и случайных коммуникаций с окружающим социальным миром в духе проектов Тейчин Сье, то перфоманс Юньчан построен на обете преодоления себя и взаимодействии с неживым объектом. Так или иначе подобные сюжеты, связанные с уходом из обжитых пространств в область познания «чужеродного мира» можно встретить как у христианских паломников, так и у буддийских монахов или суфийских дервишей. Данные практики имеют глубокое влияние на личность через испытания духа и тела.

Испытание тела как духовный труд вообще важная практика в деле обретения спасения или просветления. Здесь надо отметить, что тело зачастую является главным медиа во взаимодействии с миром. Его физические реакции, чувствительность, страдание, боль могут служить маркерами преодоления себя на пути к достижению более высокой цели. На выставке представлены примеры нескольких довольно радикальных проектов, связанных с телесностью. Уже упомянутый выше Хэ Юньчан в работе «Один метр демократии» (2010) делал ножевой разрез вдоль всего тела с «демократического» одобрения и в присутствии своих коллег. Андрей Кузькин в перформансе «Основной вопрос» (2013) вырезал вопрос «Что это?» на своём теле, а RASSIM в «Коррекция 2» (2002) отсылая, как сказано в описании работы, «к обрядам жертвоприношения и инициации», сделал себе обрезание без наркоза. Интересно, что все перформансы проходили при участии зрителей, точнее, на глазах других людей. Это очень важно с точки зрения аффективных последствий таких практик. Внутренняя работа духа как бы передаётся другим через шокирующее «умерщвление плоти». Похожая механика чувств, вероятно, возникала у зрителей шествий флагеллантов или во время выполнения обряда Ашура у шиитов.

Такая наглядная и эмоциональная форма подчинения тела духу помогает осуществиться менее физически болезненной, но гораздо более значимой по своим последствиям практике — темпорализации жизни. Подчинение (посредством самодисциплины или внешнего принуждения) тела определенному ритму является основой монастырского уклада. Представленные на выставке работы как нельзя лучше демонстрируют нам взаимодействие тела-ритма-времени.

Проект Фите Штольте «Восемь рассветов/восемь закатов» (2007) исследовал проблему темпоральности через внутреннее восприятие тела. Это очень похоже на практики ранних монастырских укладов, когда в часе было не 60 минут, а длительность дня определялась продолжительностью светлой части суток. Юрий Альберт в проекте «I’m Still Alive» (2017) оставлял своё дыхание на зеркалах в течение 365 дней, как бы проверяя ежедневное наличие жизни. К практикам нормирования времени можно отнести и упомянутый выше проект Тейчин Сье, в котором художник просыпался каждые 60 минут, чтобы снять себя на видео.

Обращаясь к монашеским практикам Джорджо Агамбен в книге «Высочайшая бедность» указывает нам на то, что первоначально «скандирование» времени было устной традицией, оно определялось с помощью специальных духовных текстов — «часословов». Чтение было непрерывным и с одинаковым темпом, который определял уже весь остальной распорядок дня в монастыре. На эту же практику нам намекает проект Он Кавара «Один миллион лет (прошлое и будущее)» (1999/2002). Интересно, что на выставке представлен вариант этого проекта, выполненный в виде тиражной книги, которая стилизована под Библию — чёрная строгая обложка, особая типографская верстка. В книгу (точнее, в книги, так как их несколько) записаны последовательно года: миллион до и после года создания проекта. Частью проекта является аудиозапись и перфоманс, на котором добровольцы зачитывают страницы «летописи», указывая нам на условность темпоральности (наша жизнь умещается на одной странице) и задавая «свой» ритм жизни.

Исходная телесность производства времени, «человечность» его восприятия постепенно переходит к его дальнейшей унификации и стандартизации. Художники в своих проектах стремятся или воспроизвести субъективность времени или предложить тактики выхода за границы уже унифицированной темпоральности. В этой связи стоит отметить еще два проекта. Один также принадлежит Он Кавара — это работы из серии «Картины с датами» («13 января 1973, суббота» (1973), «4 июля 1973, среда» (1973)). Другой — Роману Опалка «ОПАЛКА 1965/1 — . Деталь 5332889-5346903» (2000). Оба проекта работают с нумерологическим, унифицированным временем. Как и ещё целый ряд проектов на выставке, их работы длятся годами и десятилетиями, вплоть до самой смерти автора. Обращаясь к такому восприятию времени, художники соотносят его с длительностью и содержанием своего труда. Как заметила в отношении Он Кавара и Опалка искусствовед Кейт Бретткелли-Чалмерс в своём исследовании «Время, продолжительность и изменения в современном искусстве»: «Изо дня в день эти художники неуклонно отмечали время, нанося краску на холст и чернила на бумагу. В некотором смысле можно было видеть, что их тела превращаются в механическое «тиканье» машины: повторяющееся, численное, в высшей степени рациональное и точное. Тем не менее, эти значимые проекты концептуального искусства не следует рассматривать как простые временные маркеры — они не являются устройствами учета времени. Концептуальные системы Кавары и Опалки — это социальные практики времени, которые тщательно изучают и даже подрывают его современную власть над трудящимся телом. Наиболее привлекательной особенностью каждого из этих проектов является тавтологический поворот: Кавара и Опалка «тратят» время на то, чтобы отметить время».

Эту двусмысленность в отношении со временем мы ещё обсудим дальше. А пока нам важно отметить глубокую связь между трудом и временем. В таких художественных проектах, которые представлены на выставке, труд является самодостаточным занятием. Он лишён материальности в смысле конечного продукта. Он старается занять максимальное количество времени, самим действием определяя целеполагание. В этом отношении такой труд может рассматриваться как практически медитативная практика, что также сближает его с опытом монашеской жизни.

Здесь необходимо вспомнить, что изначально практика медитации не подразумевала размышлений или, точнее их избегания, как в сегодняшнем понимании. Как замечает Джорджо Агамбен в «Высочайшей бедности» это была, скорее, практика припоминания текста Писания по памяти (как альтернатива чтению). В этом контексте прекрасным примером служит работа Вячеслава-Юры Усеинова «Тень несуществующего дома» (1995-2006), которую он создавал 11 лет, воспроизводя по памяти дом и двор своего близкого друга. Другими примерами последовательного (местами речитативного) припоминания могут служить работы Вячеслава Ахунова «Мантры СССР» (1975-2021) или Никиты Алексеева «Истории 53-20» (2020).

Примеры уже «созерцательной» медитации мы можем увидеть в работах Джино Де Доминичиса «Квадраты круги» (1970), Чжоу Бинь «Слежка» (2009), снова Никиты Алексеева «Скворцы над Римом» (2020) или Хэ Юньчан «Цаочанди — десятое поколение» (2012). Во всех этих примерах мы можем увидеть как физические действия (или бездействия), являющиеся художественными высказываниями, фактически приобретают содержание духовных практик. Агамбен так описывает изначальный смысл термина «медитация»: «В монашеской литературе технический термин для такого смешения и почти что гибридизации между ручным трудом и молитвой, жизнью и временем — это meditatio». В этом отношении самым точным и при этом критическим высказыванием является работа Нам Джун Пайка «ТВ-Будда» (1974/2002) — закольцованная композиция телевизионной камеры, медитирующей статуи Будды и экрана, на который выводится её изображение.

Когда правила становятся жизнью

Было бы, наверное, опрометчиво считать, что обнаруженные сами по себе сходства художественных и монастырских практик являются тайным смыслом этой выставки и скрытым сигналом кому бы то ни было. Хотя сама по себе такая схожесть любопытна, она не сильно полезна, если оставаться в логике взаимозависимости искусства и религиозных практик. С одной стороны, это выглядит достаточно очевидным фактом, обе сферы преодолевают схожие препятствия: материальность, телесность, дисциплинированность духа и воли, овладение пространством и временем, обращение к трансцендентному или его отрицание. С другой — расхождения в отношении конечных целей таких практик создают то необходимое напряжение, которое диалектически питает их энергией. Смысла вскрывать эти схожести и различия нет никакого, потому что это только породит тавтологию.

Гораздо интереснее кажется гипотеза трансформации подобных практик в образ жизни. Агамбен в «Высочайшей бедности» анализировал именно эту возможность: «Предметом данного исследования является попытка — рассмотренная на образцовом примере монашества — сконструировать форму-жизни, то есть жизнь, настолько тесно связанную со своей формой, что она оказывается от нее неотделимой». Внимательно изучая христианские тексты, он показал как отдельные практики становились правилами, а правила формировали новые социальные законы, полностью интегрированные в образ жизни: «…эта трансформация повлекла за собой радикальное переформулирование самóй понятийности, до того момента артикулировавшей отношение между человеческим действием и нормой, “жизнью” и “правилом”, и без нее современная политическая и

О том, что именно эта гипотеза может быть центральной в скрытом послании Spirit Labor, нам также намекают отдельные работы. Агамбен начинает свой анализ с трансформации слова «габитус» — постоянного и абсолютного совершенства души и тела. «Именно в контексте монашеской жизни термин habitus, изначально означавший “способ существования или действия” и у стоиков бывший синонимом добродетели, начинает означать форму одежды», — указывает он. Этот комментарий заставляет нас по-другому оценить работу Сунь Фужун «Десятилетие» из серии «Искусывание» (2003-2005). Сто комплектов китайской рабочей и армейской униформы. Одинаковая по крою одежда в течении нескольких лет подвергалась художницей деструкции. Униформа, так же, как монашеская ряса, — первый шаг к утверждению общих правил, отражающих принятые или навязанные ценности. Жест художницы можно увидеть в том, чтобы сделать эту униформу непригодной и при этом индивидуальной. И одновременно её художественная практика, методичное откусывание ткани — это тот же медитативный ритм труда, определявший образ собственной жизни.

Снова читаем у Агамбена : «элементы одежды монахов подвергаются процессу морализации, превращающему каждый из них в символ или аллегорию той или иной добродетели и образа жизни. Поэтому описание внешнего одеяния становится равнозначным демонстрации образа внутреннего бытия».

Одним из таких практических и символических атрибутов внешнего вида монахов являлся посох. Отсылку к нему мы можем увидеть в художественной практике Андре Кадере (на выставке представлены «Нью-Йорк, ноябрь 1975» (1975) и «Круглый деревянный брус В 12304000» (1976)), который на протяжении восьми лет использовал цветные деревянные бруски, внешне напоминавшие посохи. Он интегрировал их в урбанистическое и художественное пространства, например, располагая рядом с работами других художников. Такие интервенции стали восприниматься как критические и философские жесты, неразделимые с именем и жизнью Андре Кадере.

Неожиданный эндшпиль

Но главной отправной точкой для дальнейшего развития высказанной выше гипотезы можно считать работу Лучезара Бояджиева «Эндшпиль; или Хороший, Плохой и Одинокий» (2012/2020). Почти незаметная на фоне других работ и кажущаяся несколько выпадающей из общего нарратива выставки, она, на самом деле, является одной из центральной в её таинственном подтексте. Эта работа — оммаж знаменитому шахматисту Марселю Дюшану. Внешне представляя собой шахматную доску размером 28 × 8 клеток с несколькими фигурами, эта работа порождает множество дополнительных смыслов, которые указывают нам на вектор дальнейших открытий.

Начнём с осмысления шахмат как игры, в которой правила определяют форму. Агамбен пишет: «Начиная с Витгенштейна современная мысль, а с недавних пор и философия права, стремится дать определение особому типу норм — так называемым учредительным нормам, которые не предписывают определенный акт и не регламентируют уже существующее положение вещей, но сами вводят в бытие такой акт или положение. Примером Витгенштейну служат шахматные фигуры, не существующие до игры, но учреждающиеся ее правилами (“Пешка — это сумма правил, по которым она перемещается” — Витгенштейн)». Работа Бояджиева, кстати, апеллирует к книге Дюшана и Хальберштадта, посвящённой редким пешечным окончаниям в эндшпиле, концовке шахматной партии.

Сам Дюшан связывал искусство и шахматы так: «В моей жизни шахматы и искусство стоят на противоположных полюсах, но не обманывайтесь. Шахматы — это не просто механическая функция. Они пластичны, так сказать. Каждый раз, когда я передвигаю пешки на доске, я создаю новую форму, новый рисунок, и, таким образом, я удовлетворен постоянно меняющимся контуром».

Иными словами, метафора шахмат позволяет нам рассматривать ситуацию изменения реальности, исходя из появления и утверждения новых правил.

Важно также вспомнить, что сам Дюшан, его жизнь и творчество были примером «утверждения нового». Никогда не занимаясь оплачиваемым трудом (и избегая любого труда в принципе), он последовательно продвигал жизненную позицию, которую можно охарактеризовать как «праздную активность». Как писал Маурицио Лаццарато в книге «Марсель Дюшан и отказ трудиться»: «дюшанова “праздная активность» допускает двойное прочтение: это и критика социоэкономической области, и «философская» категория, которая, переосмысляя действие, время и субъективность, открывает в бытии новые измерения существования и доселе неизвестные формы жизни». Дюшана интересовал процесс, а не конечный результат, возможность бесконечной трансформации. И важную онтологическую роль в этом процессе, точнее, это было условие его возможности, играл отказ от труда и право на лень. «Лень как иной способ прожить время и праздная деятельность как новый способ освоить настоящее — длящееся, возможное, событийное». И далее у Лаццарато: «Мой капитал — это время”, заявляет Дюшан. И речь не о хронологическом времени, поддающемся измерению и накоплению, но о таком настоящем, которое, объединяя в себе прошлое, нынешнее, будущее, является очагом для выплавки нового».

Кажется, что художники, представленные на выставке, могут быть объединены этой философской позицией Дюшана. Они создают, скорее, жизненный процесс, чем конечный продукт, который может быть представлен на рынке. Эти художественные практики способны проникать в ткань их жизни, преобразуя её, становясь самой её сущностью. Их «праздная активность» — это тяжёлый, иногда травматичный способ организации собственного бытия в пространстве, выведенном за пределы капиталистической парадигмы. Всё, что они производят — это способы собственного существования, которые мы можем сегодня рассматривать как примеры поиска индивидуального смысла бытия.

Труд уходит, страдания остаются

Сравнение с монашескими правилами намекает нам на то, что подобная трансформация возможна и в более широком контексте. Заполнение жизни целенаправленными, последовательными, регулярными действиями способно создавать новые правила, которые могут стать основой для появления ранее «неизвестных форм жизни» [1].

Однако, если у Spirit Labor и есть тайный код, то этот код точно не предназначен самим художникам. Для них в этих практиках, по большому счету, нет ничего нового. Так или иначе они лучше, чем многие другие, умеют адаптироваться к жизни в условиях прекарности. То, с чем столкнулся в пандемию салариат (гибкость трудового графика, работа вне институциализированных пространств, требования к самодисциплине и самомотивации) не являлось для художественного сообщества чем-то новым. Отличительной чертой многих работ, представленных на выставке, является то, что они демонстрируют практики, позволяющие справляться с этой ситуацией и создавать новые жизненные смыслы в условиях отсутствия требований к производительности и эффективности труда, а часто прямо сопротивляясь этим требованиям. Поэтому их пример — это послание всем остальным.

Но что значит это послание? Почему это может оказаться важным? Кто готов его воспринять и транслировать дальше?

На фоне жесткой критики неолиберальной версии капитализма, которая сопровождается стиранием границ между работой и личной жизнью, зацикленностью на самоактуализации и психологическим стрессом непрерывных личностных достижений разговоры о проблеме свободного времени, вынужденного досуга и «праздной активности» кажутся оторванными от реальности. Действительно, наиболее успешным индивидуумам удаётся совмещать профессиональный рост с участием в гонках Ironman и созданием вполне благополучных семейных отношений. Столь концентрированная и насыщенная событиями жизнь могла бы рассматриваться как утопическая модель для массового применения. Однако, проблема заключается в том, что сама логика капитализма делает эту схему невозможной [2].

Если посмотреть на обсуждения, инициированные сегодня и правыми и левыми, то нас ожидает в ближайшие десятилетия кризис труда. В зависимости от идеологической аффилированности разные теоретики по-разному описывают остроту кризиса и детали нового мира. Но все на удивление сходятся в том, что касается причин кризиса — сокращение потребности экономики в человеческих трудовых ресурсах. Кажется, что этот тренд уже не просто не оспаривается, но является даже желательным. Полная автоматизация труда, сокращённая рабочая неделя при сохранении зарплат, базовый безусловный доход… Этот набор признаков нового рынка труда можно встретить как у сторонников капитализма, так и у их ярых противников. Здесь сейчас нет возможности более подробно обсуждать все причины и следствия этого процесса, но задачи, с ним связанные, как говорится, уже находятся «в работе».

Однако, есть гораздо более сложная и глубинная проблема, также признаваемая обеими сторонами. Речь идет о трудовой этике, которая за многие столетия прочно укоренилась в нашем сознании как симулякр смысла жизни. Как отмечают Ник Срничек и Алекс Уильямс в своей книге «Изобретая будущее. Посткапитализм и мир без труда», «труд, каким бы вредным, низкооплачиваемым и обременительным он ни был, все равно считается высшим благом», а «параллельно в культуре происходит демонизация тех, кто не работает». Авторы говорят о религиозной онтологии трудовой этики и о том, что в сегодняшних реалиях «работа прочно встроилась в нашу идентичность и стала единственным средством подлинной самореализации».

Но даже более примечательным в контексте обсуждаемой выставки выглядит их аргумент, что «в основе идеологии трудовой этики лежит связь вознаграждения со страданием». Чтобы что-то получить, человек должен заслужить это своим трудом и страданием, обосновать этим свою ценность перед теми, кто распределяет вознаграждение. «Этот подход имеет очевидную теологическую основу, согласно которой страдание не только осмысленно, но и является условием осмысленности. Жизнь без страдания является поверхностной и бессмысленной», — кажется удивительным, насколько эти рассуждения Срничека и Уильямса резонируют с невербализованной тканью Spirit Labor!

Давид Сасскинд, британский профессор, эксперт по социологии трудовых отношений и интеллектуал более правых взглядов, чем Срничек и Уильямс, в своей книге «Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться» также говорит о проблеме утраты смысла жизни при утрате рабочего места как об одной из наиболее острых: «Если работа предлагает путь к осмысленной жизни, то безработные могут чувствовать, что их существование бессмысленно; если работа обеспечивает статус и уважение, то у них могут возникать уныние и ощущение собственной никчемности. Это отчасти объясняет, почему безработные часто чувствуют себя подавленными и пристыженными и почему уровень самоубийств среди них примерно в два с половиной раза выше, чем среди трудящихся». И далее, снова труд и религия: «Религия уже не доминирует в повседневной жизни. Что же заняло ее место? Работа. Для большинства из нас работа — это новый опиум. Подобно наркотику, она дает некоторым людям приятную дозу целеустремленности, но вместе с тем опьяняет и дезориентирует, отвлекая от поиска смысла где-то еще. Поэтому нам трудно представить себе, как можно жить иначе. Работа настолько укоренилась в нашей психике, мы стали настолько зависимы от неё, что часто инстинктивно сопротивляемся попыткам представить мир, где её будет меньше, и неспособны сформулировать что-либо стоящее, когда мы пытаемся это сделать» [3].

Вопрос переосмысления нашей жизни, её коренных устоев, связанных с трудом, начинает быть не просто теоретическим упражнением интеллектуалов. Он переходит в практическую плоскость, связанную с изменением общественного сознания и укоренившихся культурных кодов. И это начинает осознаваться не только противниками капитализма, но и людьми, относящимся к нему лояльно. Понятно также, что говорить об этом не просто сложно, а до жути страшно. Необходимо выстраивать всю концептуальную цепочку: кто, что и как должен делать и говорить. В этом смысле взгляд на художественные практики даёт полезные примеры создания новых смыслов вне оплачиваемого труда, а монастырские практики показывают как идеи могут становиться правилами повседневной жизни.

Показанный на выставке художественный опыт, даёт нам ещё один повод для размышления — замена мотивированного вознаграждением труда на осмысленную «праздную активность» никак не уменьшает долю страданий. Просто страдание (можно ли использовать более мягкое — «старание»?) становится своего рода удовольствием, платой за обретение смысла жизни. Цена вопроса — сохранение в себе человека. Поэтому «распятый» или «летающий» художник на обложке буклета очень точно отражает новый духовный труд.

Тайное общество любителей утопий

Жизнь без наёмного труда может казаться утопией, однако если правы экономисты и социологи, прогнозирующие сокращение рабочих мест, то к этой ситуации надо начинать готовиться. Как показывает практика, существенных изменений в парадигме общественного мышления вполне реально добиться за несколько десятков лет. Те же Срничек и Уильямс в «Изобретая будущее» приводят любопытный анализ утверждения неолиберализма в качестве доминирующей экономической, политической и социальной идеи.

На протяжении 20-х и 30-х годов прошлого века сторонники либеральных идей работали на периферии академической сферы. На международной политической сцене доминировали кейнсианские идеи и логика патерналистского государства. Только в 1938 году либеральным экономистам удалось создать свою транснациональную организацию. В 1945 идеи неолиберализма получили институциональное продолжение в созданном Фридрихом Хайеком обществе «Мон-Пелерин»: «закрытой интеллектуальной сети, обеспечивающей идеологическую инфраструктуру для ферментации неолиберализма». Это была структура, идеологически насыщавшая и координировавшая усилия большого количества интеллектуальных групп в университетах и аналитических центрах западного мира. Настроенная на долгую борьбу за продвижение своих идей, она ставила целью «изменить точку зрения элит, чтобы задать параметры, внутри которых будет формироваться общественное мнение». Терпеливо продолжая свою работу по формированию теоретической базы неолиберализма, она дождалась кризисных 70-х, чтобы предложить политикам свою повестку. Сегодня мы воспринимаем её как естественную и потому доминирующую идеологию капитализма.

Что для нас может быть важным в этой истории, так это закрытый подготовительный характер смены общественной парадигмы и длительное время, потребовавшиеся для её осуществления. Терпение и последовательность. Тактика малых, незаметных для непосвящённых дел. Ползучее распространение идей, вовлечение интеллектуальной элиты, формирование и обобщение теоретической базы.

Если послание Spirit Labor действительно «закодировано», то не таким ли «закрытым» группам оно может предназначаться? Кому-то, кто задумывается о трансформации смыслов человеческой жизни в угоду новой версии капитализма? Или самой жизни? Мы этого не знаем и, скорее всего, не узнаем. В конце концов это не так уж и важно. Мы получили возможность подумать о том, что не лежит на поверхности и использовать выставку для построения собственных концепций и взглядов.

Кураторы выставки, однако, разбросали зацепки и скрытые намеки таким мелким бисером, что нельзя этим не воспользоваться и не потянуть за ещё одну ниточку.

В кураторской статье, как бы мимоходом, указывается источник названия выставки. Spirit Labor — это киноэссе британского искусствоведа Адриана Хитфилда. Его уже давно интересует тема труда духа, прежде всего, на примерах людей творческих занятий. Данное киноэссе изучает природу труда вместе с художницей Жанин Антони, хореографом Анной Халприн и писательницей Элен Сиксу. Хитфилд снял также фильм-эссе, посвящённый перформансам Тейчин Сье. И очень жаль, что «Гараж» не дал возможности посмотреть эти фильмы в связи с выставкой. Однако ещё более интересным в обсуждаемом контексте кажется видеоинтервью, которое Хитфилд взял у французского философа Бернара Стиглера. Это видео называется «Технологии духа» (Technologies of Spirit) и в нем Стиглер кратко сводит вместе свои основные концепции. Он убеждён, что надо совместными, кроссфункциональными усилиями начать менять сложившуюся парадигму мышления, навязанную экономикой услуг, и возродить ценность «духа», под которым он понимает волевое сознание, влекомое либидо. Его пугает, что на сегодняшней стадии развития капитализма мы лишены возможности самостоятельно выбирать объекты желания. За нас это делают маркетологи, дизайнеры и прочие проводники сектора услуг. Таким образом потребитель отчуждается от объекта желания как в своё время работник был отчуждён от средств производства. Все это мешает нашей адаптации к меняющимся условиям, делая уязвимыми и несчастными.

В немалой степени ответственность за такую ситуацию несут организации сферы культуры. Они поощряют такую подмену желаний, делая досуг организованным развлечением и контролируя его аффекты. Стиглера волнует не столько появление у людей дополнительного свободного времени, сколько качество того, чем оно заполняется. Он настаивает на активной роли искусства как проводника новых навыков жизни, возрождающих ценность «духа».

В практической плоскости Стиглер реализовывал свои теоретические наработки в качестве директора Института по исследованиям и инновациям Центра Помпиду. И (обратим внимание на схожесть подходов с неолибералами) в 2005 году основал политическую и культурную ассоциацию Ars Industrialis, которая призвана операционализировать его идеи через научную, образовательную и просветительскую деятельность. В 2012 году Стиглер посещал с лекциями Россию, но по поводу каких-то коллабораций «Гаража» с Ars Industrialis или Центром Помпиду ничего доподлинно не известно.

Конечно, было бы неверно считать, что художественные практики, представленные на выставке в «Гараже», являются моделями для воспроизведения. Скорее, их цель — продемонстрировать принципиально другие формы существования. Не связанные с удовольствием, вознаграждением или признанием. Но возвращающими вкус к жизни, деятельное любопытство и желание утвердиться в качестве себя самого. Любое будущее начинается с утопии. Но утопию необходимо наполнять конкретными образами и примерами, которые будут вдохновлять других. В этом можно увидеть цель не только этой выставки, но и искусства вообще. Однако, есть ещё одна развилка, которую необходимо держать в голове, когда имеешь дело с утопиями.

Вместе или порознь?

Есть некоторое противоречие в той логике, которая была представлена выше, и которое надо иметь в виду. Агамбен искал ответ на вопрос о том, как неформально выработанные правила позволяют разным людям жить вместе. Устройство монастыря таково, что все его обитатели добровольно подчиняются одним и тем же правилам, которые стали для них законами общежития, то есть укоренились в жизни как естественные и непререкаемые.

Как мы видели, разбирая представленные на выставке работы, на уровне практических действий их схожесть с монашескими практиками весьма заметна. Действительно, в основе большинства работ лежит волевая целеустремлённость, медитативная сосредоточенность, телесная отрешенность художников, а главное, их готовность и желание самим устанавливать такие правила, по которым им хочется жить и за которые они готовы бороться и страдать. Однако, в отличии от целей монастырских практик, ни один художественный проект не предполагал совместности. Все представленные работы были реализованы художниками исключительно для индивидуальных целей, то есть конечный результат не предполагал соучастия — были только зрители, помощники, случайные попутчики. Можно предположить, что это был сознательный выбор кураторов, так как даже у представленных на выставке художников были проекты, реализованные именно как совместные. Например, у того же Тейчин Сье был перфоманс с Линдой Монтаной, когда они в течение года жили, связанные одной верёвкой, не прикасаясь друг к другу, но он не был представлен на выставке (только в описании в буклете). А проект Хэ Юньчан прямо отвергает возможность коллективного принятия решения — художник делает это самостоятельно, хотя и предлагает зрителям голосовать. Дуань Инмэй в перформансе «Я бы хотела узнать тебя» вроде бы открывается для коммуникации с другими, но на самом деле это довольно пассивная форма общения, и конечный продукт всё равно определяет сама художница. Даже Виталий Комар представлен персональной работой без своего партнёра Александра Меламида («Шорох песчинок» (2021)).

Если это был сознательный выбор, то что он означает? Какой код он несёт «посвящённым»?

Ролан Барт в курсе лекций «Как жить вместе» задается тем же вопросом, что и Агамбен, но предлагает искать ответ в противоположном направлении. Для него монастырский ритм совместной жизни несёт угрозу появления тоталитарной власти: «ритм — вот что власть устанавливает прежде всего (ритм во всем: в жизни, времени, мысли, речи)». Ритм рождает дисциплину, что имеет двойственные последствия: индивидуально помогает с достижением целей, коллективно — является инструментом власти и подчинения. Барт предлагает посмотреть на другой пример — афонских монахов, которые практиковали особую форму совместного проживания. Они, с одной стороны, могли сами определять ритм своей жизни (так называемая «идеорритмия»), а, с другой, поддерживали некоторые совместные практики. Он говорил о том, что необходимо иметь правила, но не регламентацию. С уважением относиться к ритму других, но не создавать дисциплинирующих условий. Церковь такие практики не поддерживала не только по причине того, что хотела удерживать монахов в подчинении. Она видела в них (и не без оснований) соблазн гордыни. В попытке испытать себя и свою волю люди часто переходили грани соразмерные человеку.

Обе крайности (тоталитарная власть и неограниченная индивидуальность) мешают жить сообща, но в соответствии со своими желаниями. Агамбен считал, что человек должен сначала научиться жить совместно, прежде чем удаляться от сообщества. Нам нужно выработать какой-то новый путь. Основанный на признании одновременно индивидуальности и коллективности. Найти или стать источниками знаний, примеров, которыми можно свободно обмениваться, обогащать свою индивидуальность и при этом не повторяться. Не навязывать ценности, но разделять их. Заботиться о себе и других.

Выставка Spirit Labor породила много мыслей и домыслов как и должна делать хорошая выставка. Можно рассматривать предложенную здесь интерпретацию в контексте предыдущей выставки «Выбирая дистанцию: спекуляции, фейки, прогнозы в эпоху коронацена». Как отмечали её кураторы, любые спекуляции в искусстве — это возможность посмотреть на действительность со стороны. Как говорится, хорошая выставка — больше, чем вставка. Хочется верить, что это были только части послания. Ждём продолжения.

——————————————————————————————————————————

[1] Любопытным совпадением и подтверждением актуальности темы кажется выход в конце 2021 года книги Danièle Cybulskie “How to live like a monk. Medieval Wisdom for Modern Life” , где она разбирает монастырские традиции, которые могут быть полезны современному человеку.

[2] Хороший разбор этого аргумента можно прочитать у Франко «Бифо» Берарди в «Душа за работой. От отчуждения к автономии».

[3] Интересно отметить как поменялись оценки мыслителей. Карл Маркс писал в «Экономико-философских рукописях 1844 года», что «отчужденность труда ясно сказывается в том, что как только прекращается физическое или иное принуждение к труду, от него бегут как от чумы». Через 100 лет в этом с ним полностью соглашался один из основателей австрийской либеральной школы Людвиг фон Мизес («Человеческая деятельность»): «В нашем мире положение иное. Затраты труда считаются в тягость. Не работать считается более привлекательным, чем работать. Досуг при прочих равных условиях предпочитается тяжелому труду. […]. Работа подразумевает отрицательную полезность». Почему сегодня об этом думают по-другому см. Франко «Бифо» Берарди «Душа за работой»