Война как основополагающая реальность: ранние произведения Эрнста Юнгера в интерпретации Мартина Хайдеггера

Возвращение милитаристского стиля в современном политическом высказывании бросает густую тень на эпоху «конца истории», в которой, казалось бы, сама война находится под запретом. Дрейф «неспокойного и могущественного континента» в сторону глобальной конфронтации позволяет нам по-новому взглянуть на опыт мировых катастроф прошлого века и на понимание войны как таковой. Дело Мартина Хайдеггера может послужить основательным подспорьем для подобного экскурса.

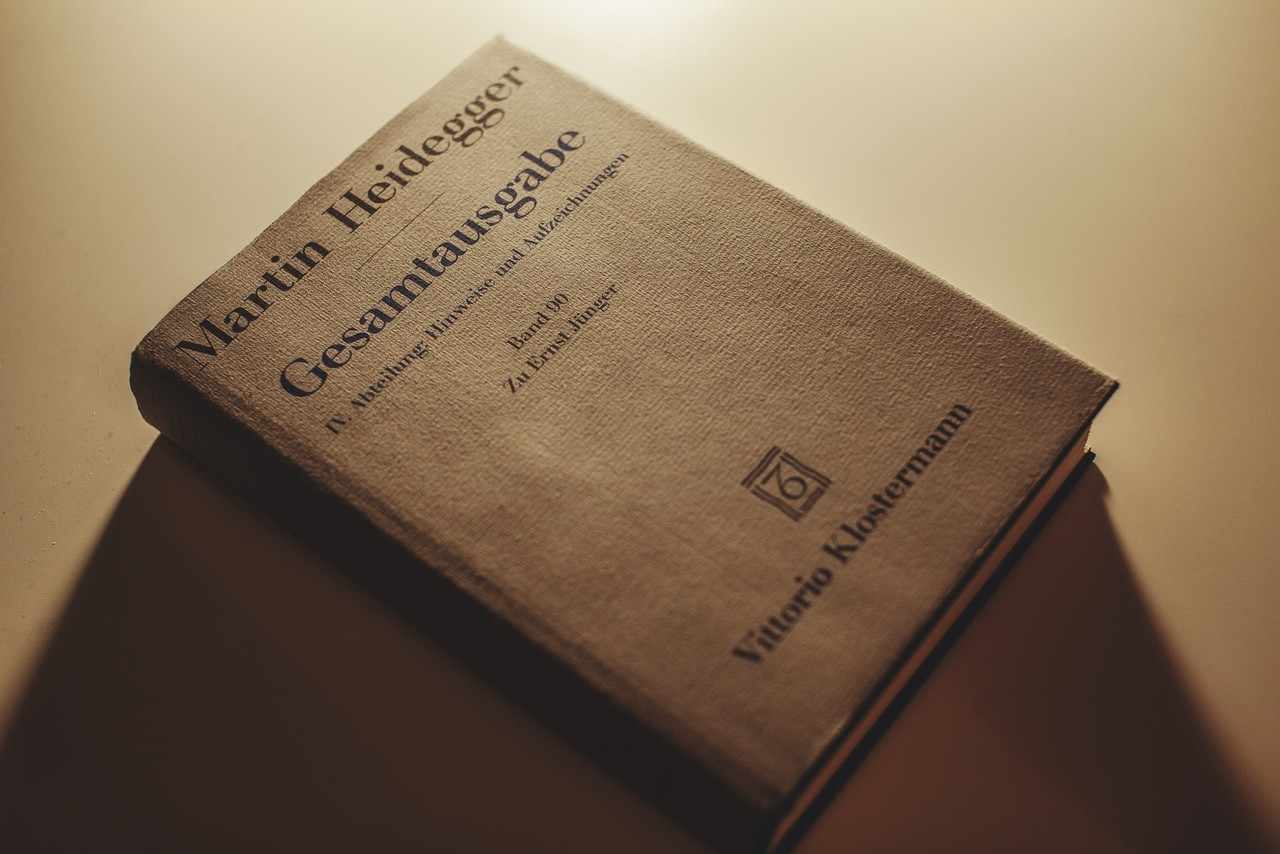

Приведенный ниже текст немецкий мыслитель подготовил для так называемой «дискуссии о Юнгере», состоявшейся в январе 1940 года в кругу коллег Хайдеггера по Фрайбургскому университету. В 2004 году эти записи были опубликованы издательством “Vittorio Klostermann” в составе 90-го тома полного собрания сочинений философа. По этому изданию и был выполнен этот перевод.

Намерение подлинного и вдумчивого чтения значимых книг всегда может быть направлено лишь на то, чтобы приблизиться к тому, чего нет в книгах и что в них никогда не может быть написано. Следовательно, это чтение и обсуждение удастся лишь в том случае, если мы с наибольшей прямотой будем вопрошать, высказывать сомнение, искать ответа и всесторонне осуществлять наше намерение.

На этом пути я возьму на себя — самое большее — роль штурмана, который пытается удержать неточный курс. Капитаном же корабля, каковым являемся мы сами, остаётся приближающаяся к нам тайна истории.

Возможно, наш замысел выиграет в точности и, возможно, некоторые вопросы смогут возникнуть, если сначала будет нечто сказано о самом Юнгере. При этом я не имею в виду «биографические» замечания. Ибо в эпоху беспощадной общественной регулировки всей человеческой подноготной при помощи газет, радио и фотоснимков нам куда легче удастся понимание того, что история, труд и человечество могут существовать, главным образом, лишь в незнающем самого себя влечении к великой тишине бытия.

Эрнст Юнгер

Его сочинение, мышление и высказывание определено Первой мировой войной. То же самое, конечно, привычно относится ко всякому историческому действию и мышлению человека послевоенного или, точнее, межвоенного времени. Однако Юнгер на протяжении всей мировой войны пробивал свой путь от

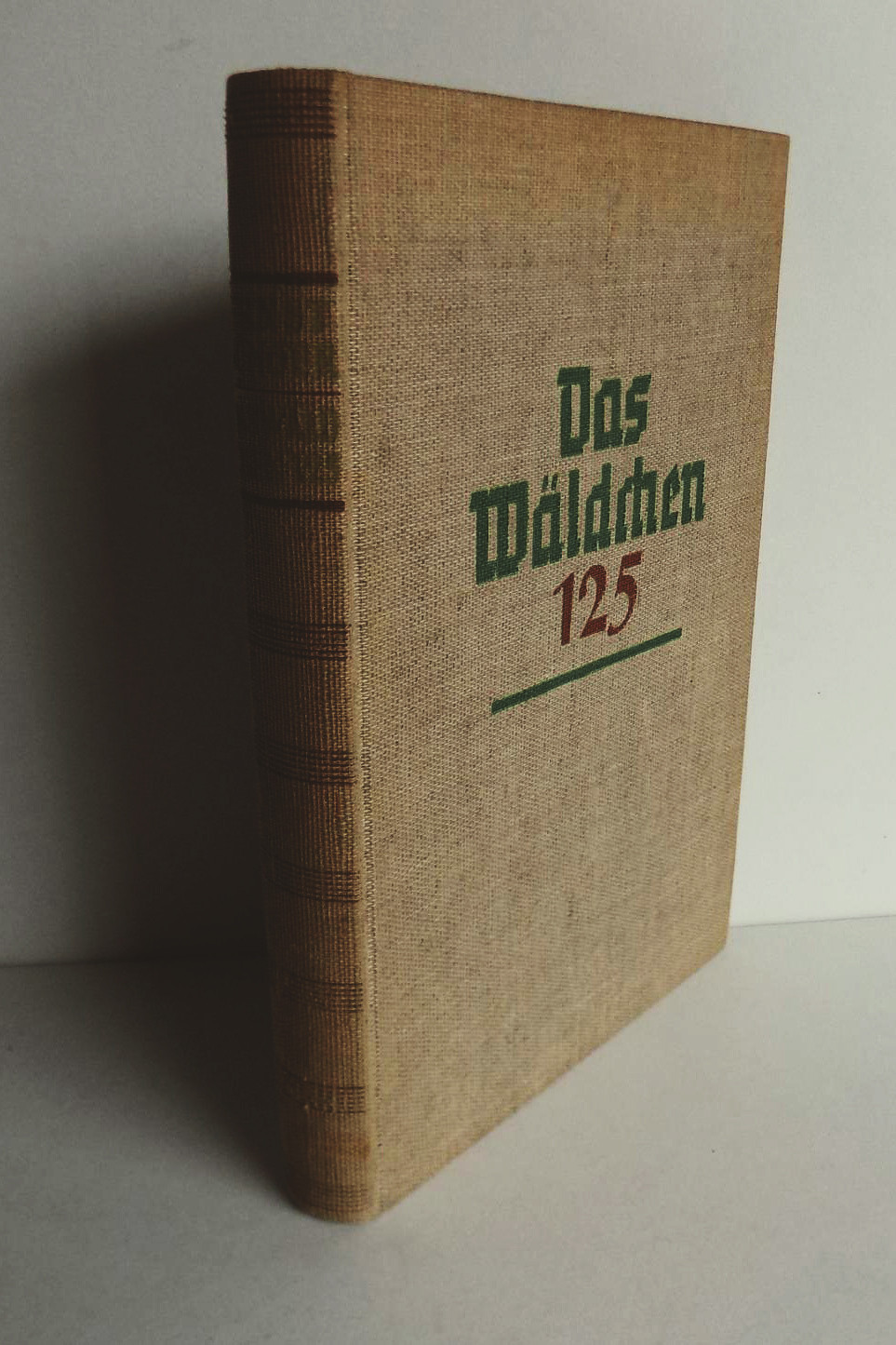

Тем не менее, даже написание «книг о войне», основанных на подобном опыте, не может оказать Эрнсту Юнгеру должного внимания, особенно если его высоко ценят как писателя. «Румынский дневник» Ханса Кароссы, военный дневник молодого Бернарда фон дер Марвица, рассказ «Потерянный пост» Фридриха Франца фон Унру о нескольких днях борьбы баденских гвардейцев в битве при Артуа — все эти сочинения вместе с «Перелеском 125» Юнгера имеют собственное, несравненное значение.

И всё же Юнгер в своей работе запечатлел дух фронтовика, стремясь сохранить его живым, чтобы сделать эту солдатчину образцом новой породы человека. Кто рискнул бы поспорить с тем, что всё это куда более широко и ярко воплотили другие?

Социализм «фронтовиков», «товарищество» идущих на смерть, «национализм» истинного воина — всё это после войны было возведено в «идеал»; и в то же время формы военной жизни были использованы для переустройства политической борьбы и общественных групп.

В этом процессе, однако, определяющей стала не столько порода фронтовика, но весьма отличного от него бойца фрайкора [1].

Несомненно, Эрнст Юнгер мыслит, исходя из своего опыта фронтовика, однако тотчас и всё более уверенно он удаляется от призраков социализма, национализма, товарищества и общности. Впоследствии он обнаруживает, что эти призраки либо принадлежат довоенной бюргерской эпохе (как в случае с упомянутыми социализмом и национализмом, даже если их видоизменили и скомбинировали друг с другом), либо, как товарищество и общность, являются образами человеческой солидарности, которые остаются ценными во все времена, а потому никогда не смогут стать собственно исторически запечатлёнными силами.

Юнгер рассматривает солдатчину, человечество мировой войны и её саму по ту или, лучше сказать, по эту сторону социализма и национализма. Это, однако, происходит по той причине, что он, как никто другой, переживает войну метафизически; уже это позволяет говорить нам о явлении сущего. В своей послевоенной мысли Юнгер не вернулся к унаследованным способам представления судьбы и человечества, чтобы затем оттуда описать и объяснить войну; напротив, он стремится устоять перед разрозненной сущностью Первой мировой, чтобы, находясь в оппозиции к ней, оставить позади довоенную эпоху и заново, т.е. из самого себя, утвердить современное. Таков основной замысел его военной литературы: «В стальных грозах» (1920), «Перелесок 125» (1925), «Огонь и кровь» (1925). При этом, как показывает сопоставление окончательной «ревизии» «Стальных гроз» 1933 года с оригиналом 1920 года, этот замысел постепенно находит своё достоверное воплощение.

Благодаря этим усилиям Юнгер распознаёт, что метафизика в учении Ницше о воле к власти уже возведена в познание и слово; на этом основании зиждется и мировая война, и послевоенное время.

Этот намёк на Ницше подразумевает в сущности нечто отличное от того, что смеет выставлять культурпропаганда западной демократии в Первую и в эту [Вторую] «мировую войну», как будто бы «война», развязанная немцами, является выражением учения Ницше о «белокурой бестии». Напротив, Ницше осознавал, что западные демократии и способ их доминирования в новое время положили начало тому, что сегодня мы смеем определить в весьма далёком от Ницше, но всё же существенном понятии «коммунизма», причём под ним следует понимать не «партию» или «мировоззрение», а метафизическое окончание нового времени. Тяжелее всего отважиться на обдумывание центральной мысли Ницше в этом решающем направлении, там, где его имя и подхваченные строки направляются против национальной самобытности немцев; однако и сами немцы оказываются не в состоянии решиться на это. Лишь Эрнст Юнгер постиг здесь кое-что существенное; ухватил ли он при этом область подлинных метафизических решений, т.е. раскрыл ли он эти решения и мог ли он вообще раскрыть их сообразно своему образу мыслей, остаётся вопросом в себе.

В любом случае проникновение Юнгера в исходное положение метафизики Ницше более значимо, чем весьма поверхностный разбор ницшеанской мысли, предпринятый Шпенглером.

Однако в попытках припомнить, что в своём мышлении Юнгер в значительной степени «находился под влиянием» Ницше, говорится слишком малое. Во-первых, Ницше при подобных констатациях остаётся разве что «именем», а, во-вторых, под влиянием значимого мыслителя может оказаться лишь тот, кто сам проявляет подлинное вопрошание с мыслителем и к мыслителю; «находиться под влиянием» великих мыслителей и поэтов — самое счастье для каждого, кто уже вышел из мальчишеского возраста. Юнгер не является «ницшеанцем» в привычном смысле: нельзя сказать, что перенял он и определённые мысли и требования, как, например, Д'Аннунцио или Муссолини, который вполне благополучно привёл в гармонию своё отношение к Ватикану с якобы ницшеанским духом. Поиски у Юнгера такого сомнительного и даже, возможно, непорядочного похищения отдельных мыслей Ницше бесполезны. Скорее, он, ведомый собственным опытом и озарённый мышлением Ницше, познал то, что Ницше определил в качестве наиболее глубокого, к чему мы придем дальше — воли к власти как базового свойства существующего.

Юнгер является в эту действительность и укореняется в ней. Он не уклоняется от исходного положения, которым проникнуто мышление Ницше. Сам Ницше определил его в слове «нигилизм», впервые озвученном русским писателем Тургеневым. Однако нигилизм Ницше — это не нигилизм «слабости» и скатывания в пессимистическую «тщету», это «активный нигилизм».

«Есть нечто, в тысячу раз более важное, чем вопрос о том, хорошо ли нам или плохо — таков основной инстинкт всех сильных натур — а отсюда и отношение к вопросу о том, хорошо ли или плохо другим. Одним словом, возможна некая цель, ради которой без колебания приносят человеческие жертвы, идут на все опасности, берут на себя все дурное, даже худшее: великая страсть [2]» [3].

И какова цель этого нигилизма, если мы знаем, что «нигилизм означает: цели нет»?

В действительности этой целью и является её отсутствие: говорить простое «да» тому, что есть, или тому, что распознаётся как сущее, т.е. воле к власти как базовому свойству действительного.

Это да-говорение соответствует «аналитике», которая всё расчленяет, но не для того лишь, чтобы всё растворить, но чтобы встретить предельное, «которого мы достигнем ниже»; в отличие от «историзма», который, всё понимая и объясняя, игнорирует существующее и ничего не признаёт, а потому зовётся лишь нигилизмом слабости — «пассивным нигилизмом». Почти теми же словами, посредством которых Ницше характеризует активный нигилизм, он утверждает существование «героической» позиции, которая говорит «да» тому, что есть — «реальному» без оглядки на самое себя.

Активный нигилизм, таким образом, есть реализм в его высшей степени; точнее, только этот «реализм» и является подлинным нигилизмом. Что в точности этот «реализм» обозначает, как выглядит реальное, которое он утверждает, как понимает он и понимает ли в достаточной степени реальность этого реального и, тем самым, самого себя — это вопросы, от которых мы не сумеем уклониться и которые, однако, сводятся к одному: чем в настоящий момент «есть» наша история.

Собственно Юнгер обозначает свою позицию или, лучше сказать, позицию человечества, которую он подробно рассматривает, как «героический реализм». Соответствует ему и способ мышления автора — сплошная «аналитика» в смысле беспрестанного, расчленяющего выявления «реальности». Этому не противоречит то, что Юнгер одновременно находится в поиске мира мечты и постоянно проектирует его ландшафты. Как метафизика усматривает в мистике необходимую контригру, так же и реализм, в особенности нигилистический, связан с фантастикой. Эти замечания не должны вписывать Эрнста Юнгера в общепринятые рамки, но призваны указать позицию, с которой мировая война является ему как основополагающая действительность.

Эта позиция и соответствующие ей изложение и результаты трудов Юнгера предлагают нашему историчному взгляду более близкое и понятное выражение исходной позиции метафизики Ницше, нежели её живое описание в историческом контексте 70-ых и 80-ых годов прошлого [XIX] века. Одновременно с этим они прямо указывают на то, сколь независимы решающие мысли Ницше и любого мыслителя от поверхностных картин своего «времени», воздействие которых всё же нельзя полностью преодолеть.

Однако если метафизика является основой западной истории и если западная метафизика находит свое завершение в метафизике Ницше, тогда и в самой метафизике следует распознать основу как слабого, так и сильного нигилизма.

Иначе, чем в области политической и военной борьбы, во всеохватной и сокровенной области духа можно вопрошать, мыслить и решать, исходя лишь из высшей позиции. Чтобы осмотреть эту область и, возможно, однажды в ней укорениться, мы предпримем разбирательство с Эрнстом Юнгером. Не притворяясь, будто бы мы ожидаем от него решения или даже подготовки такового. Героический реализм, в сущности, представляет собой не только отказ от приготовления и формирования первоначального решения; его вовсе следует определять как особое отношение к опустошению. При этом под опустошением мы понимаем не только разрушение наличествующего, но и подрыв любой возможности первоначального решения вследствие захвата действительного и, прежде всего, того, что считается действительностью. Это не отменяет того, что такая эпоха, исходя из собственного кругозора, догадывается о себе самой как о «переходном состоянии».

Течение этого метафизически понимаемого опустошения в дальнейшем не исключает, а, наоборот, постулирует культуру, наследующую заботу и наслаждение, и её отборнейшие блага — доказательством чего является сам Юнгер в том смысле, как он по-своему продвигается сквозь все сокровищницы мысли, поэзии и знания. На первый план здесь, так же, как у Ницше — только без сущностной его связи с эллинством, — выходит близость духа и стиля с французскими поэтами и «мыслителями». Эта «образованность» является не просто внеисторической, но и вовсе неисторичной и время от времени ведёт себя игриво и почти кокетливо.

«Деятельное» и «действие» «героического реализма» больше не является борьбой, а это мы понимаем как освобождение, т.е. развёртывание и формирование значимых решений.

Реалистический героизм, героизм реальности как таковой — это окончательное «да» тому, что есть, и тому, как существует сам «я»-говорящий — и ничего более. Этот героизм не приемлет шума, последние остатки которого кроются, возможно, в том, что он вообще именуется «героизмом». На это абсолютно ясно указывает Ницше в своем замечании от 1888 г.: «Действительный героизм заключается не в том, чтобы бороться под знаменем самопожертвования, преданности и бескорыстия, а в том, чтобы вообще не бороться…>Я таков, я так хочу: — катитесь к чёрту!<» [4].

Это понимание «героического духа» не является своевольным и, разумеется, не подразумевает собой так называемую вневременную сущность героизма и героического.

Ницшеанское и, тем самым, юнгеровское определение «героического духа» находит основание в метафизике нового времени, согласно которой человек как субъект — как представленный самому себе, — утверждающий эту позицию в овладении миром, должен быть занят существованием. Возникающий здесь и только здесь «героизм» чрезвычайно отличается от греческого опыта героя, существующего в промежуточной позиции между богами и людьми и, таким образом, имеющего своей предпосылкой господство единственных в своём роде богов и историю особенного человечества. Весьма схожим и всё же в сущности иным является гёльдерлиновский опыт героя и героического, который хоть и относится к новому времени согласно историческому исчислению времени, всё же находится за пределами истории — в особенной, нераспознаваемой нами местности (истории бытія). «Героическое» не то же самое, что принимают во внимание сегодня, когда «вступление» гонщика в рекордный заезд оказывается смертельным и это называют героизмом, представляя его в качестве рыночного продукта. Ницшеанская и впоследствии юнгеровская идея героизма, конечно, весьма далека от такого вульгарного героизма, однако лишь в той мере, в какой сущность удалена от

Юнгер, исходящий в своём мышлении, главным образом, из боевого опыта мировой войны, ни в коем случае не рассматривает героизм как слепую жестокость, которая оценивает боль как нечто недостойное или как неприкрытую слабость, а страх сводит лишь к жалкой трусости.

Недаром на первых страницах «Перелеска 125» Юнгер дает наиболее сильную интерпретацию собственного переживания войны: «сам я слишком долго жил среди воинов, чтобы знать, что бесстрашных людей не существует. Без страха и мужество не имело бы смысла; он является мрачной тенью,

Для обозначения помысленного Юнгером героического реализма, равно как и для понимания юнгеровской исходной позиции (и её внутренних границ) крайне важные сведения даёт его эссе «О боли». В соответствии с ним основной формой, в которой человек поддерживает контакт с болью, является «дисциплина». «Высота приказа», с которой человек опредмечивает боль и изолирует от неё жизнь, является решающей для выхода будущей «расы» на новый уровень.

«Скажи мне, как ты относишься к боли, и я скажу тебе, кто ты! Боль как критерий неизменна; изменяется, скорее, тот способ, каким человек поверяется этим критерием». — «Наша постановка вопроса звучит так: какая роль отводится боли внутри новой расы, только что заявившей о себе проявлениями своей жизни, расы, которая была названа нами рабочим?» [8].

Также и в своих взглядах на боль Юнгер не просто перенял основные воззрения Ницше, но действительно постиг их. И для многих, кто из юнгеровского способа видения и постижения действительного не может без промедления сделать вывод о том, сколь полно он находится в области исходной метафизической позиции Ницше, Юнгер даёт подсказки, проявляющие ницшеанский дух вплоть до языкового формообразования. В конце эссе «О боли» он пишет: «Сегодня мы видим, как долины и равнины заполняют военные лагеря, развертывание войск и учения. Мы видим, как государства, грозные и вооруженные как никогда прежде, во всех своих частностях нацелены на развертывание власти и распоряжаются такими командами и арсеналами, в назначении которых не может быть никакого сомнения. Мы также видим, как единичный человек все отчетливее обнаруживает себя в том состоянии, когда его без раздумий могут принести в жертву. При взгляде на это возникает вопрос, не присутствуем ли мы на открытии спектакля, в котором жизнь выступает как воля к власти и более ничто?» [9].

В этом месте следовало бы принять к сведению отрывок из «Воли к власти» Ницше, который способен мгновенно открыть взору ту область, в которой распростирается идея юнгеровского «рабочего». По инициативе редактора, не принявшего предложенную Ницше последовательность отдельных частей, отрывок этот был отодвинут в самый конец произведения; по времени он, однако, относится уже к 1885 и гласит следующее:

«Так знаете ли вы теперь, что есть «мир» для меня? Показать вам его в моем зеркале? Вот этот мир: исполин силы, без начала и без конца, прочная, литая громада силы, которая не становится ни больше, ни меньше, которая не расходуется, не тратится, только превращается, оставаясь как целое величиной неизменной, хозяйство без расходов и издержек, но и без прироста, без прихода, замкнутое в «ничто» как в свою границу,— ничего растекающегося, ничего расточаемого, ничего бесконечно растяжимого,— но как определенная сила, вложенная в определенное пространство, притом не в такое пространство, которое где-либо было бы «пустым»,— скорее как сила повсюду, как игра сил и силовых волн, одновременно единое и многое, здесь вздымаясь и одновременно там опадая, море струящихся в себе и перетекающих в себя сил, в вечной метаморфозе, в вечном откате, с неимоверными выплесками долголетних возвращений, в вечном приливе и отливе своих преображений, из простейшего возносясь к многообразнейшему, из тишайшего покоя, холода и застылости — к магме, неистовству, забвению и опровержению самого себя, а потом снова возвращаясь из этой полноты к простому, из игры противоречий — к радости согласия, самое себя утверждая в этой равности своих путей и лет, самое себя благословляя как то, что вечно должно возвращаться, как становление, которое не знает пресыщаемости, устали и неохоты; — этот мой дионисийский мир вечного самосотворения, вечного саморазрушения, этот таинственный мир двойного вожделения, это мое «по ту сторону добра и зла», без цели, если цель не лежит в счастье круга, без воли, если только петля возвращения к самому себе не имеет доброй воли,— хотите знать имя этому миру? Решение всех ваших загадок? Свет и для вас, о вы, потаеннейшие, сильнейшие, самые бесстрашные и самые полуночные? Этот мир есть воля к могуществу и — ничего кроме этого! И вы сами тоже суть та же воля к могуществу — и ничего кроме этого!» [10].

Почему же тогда, предпринимая попытку осмысления, мы обращаемся к Юнгеру вместо Ницше? Не потому что мы хотим изучить взгляды и высказывания писателя и солдата Юнгера, но потому что хотим найти дорогу к тому, что есть действительное и чем в настоящий момент является сущее.

Юнгер видит действительное как волю к власти не только в близком или подходящем нам облике: его видение движется в оптике разведчика, который словно нападает на действительное.

Юнгеровский способ «описания» берёт начало в том ницшеанском стремлении к разгадыванию того, что является основанием переднего плана; и это выслеживание следует воспринимать не как постепенно обостряющееся наблюдение, но как нечто иное в своей сущности: как овладение действительным посредством вскрытия. Однако всё это будет возможным лишь тогда, когда действительность действительного уже определена как воля к власти и даже находится за пределами принятия решений; лишь тогда опредмечивание в процессе проявления получает свой собственный характер — быть волей к власти. Юнгер в зачастую превосходной манере прорывается в намеченное таким образом действительное и осуществляет тем самым «вступление» на исходную метафизическую позицию Ницше, что подразумевает нечто отличное от научного введения в философию Ницше.

В случае с Юнгером охотно используется отговорка, будто бы его описания вытекают из «субъективного видения сути». Если «субъективным» следует именовать то, что приводится в исполнение человеком и исходит из сердцевины его существа, то любая сущностная точка зрения субъективна и в то же время объективна настолько, насколько она остаётся субъективной. Однако стоит помыслить «субъективный» как «однобокий», «произвольный» и «объективно-эмпирически недоказуемый» — в этом случае юнгеровская точка зрения на действительное, т.е. в основе своей ницшеанская, равно как и вообще любая философская точка зрения, будет считаться противоположной [этой субъективности]. «Объективность» подобного проекта действительного всё же состоит не в правильности считывания того, что предположительно имеется в наличии, а в истине о сущем, которая каждый раз открывается и проясняется на разных глубинах человеческой истории. Для любой попытки проникнуть в область этой истины, насколько она определяет текущую эпоху, Эрнст Юнгер является координатой собственного «масштаба» и, тем самым, значимым человеком среди современников.

И здесь, однако, мы вновь затрагиваем «биографическое» в том смысле, в каком можем считать его вещью. Тем не менее, вещью является не только действительное, которое нас окружает, но и определяющая его действительность; и знать необходимо не только действительность, но и бытие, которое западный человек в своей современной и более далекой истории искал и находил в действительности.

Возможно, время заканчивается там, где достаточно знать, что есть на самом деле; по крайней мере, в этом знании можно выиграть дистанцию, которая позволит овладеть сущим.

Знать действительное вне сокрытия необходимо; но важнее распознать, что мистификация точно так же, как и утрата иллюзий, всегда является неизбежным «явлением» там, где среди сущего в целом и того, что имеет к нему отношение, человек вынужден сооружать для сущего пристанище его очевидности.

Знать действительное вне сокрытия необходимо; и потому мы отправляемся навстречу этому знанию; но важнее распознать, что всё сущее и любое отношение к нему — ничто, если сперва через всякое сущее не свершится истина о бытіи в том, что есть и как оно есть.

И пускай мы возьмём под контроль всё сущее, нигде напрямую не встретим мы бытіе; пускай перевернём и упорядочим заново всё сущее, нигде не найдём мы свободного места для обители бытія! И как можем мы удивляться такой покинутости (Verlassenheit) бытіем там, где оно оставляет нам только отзвук слова, которым мы бездумно злоупотребляем в каждом сказанном и несказанном «есть»?

Если западная история начинается со знания бытія, даже если это знание само было началом, как тогда подготовиться нам к другому началу, зная разве только, что всё сущее — всегда нечто большее, чем просто сущее?

За этим знанием мы пойдём размашистым шагом, если сейчас попытаемся увидеть то, что есть. При этом неважны имена и личности; и отдельные вещи, состояния и происшествия безразличны. Что имеет силу, так это движение навстречу тому, что приближается и что, возможно, только и «есть» истинным.

Скорее всего, непритязательность, с какой мы предпримем новую попытку, обеспечит нам одобрение того, к чему дороги ещё далеки, но к чему они уже есть.

Примечания:

1. Сколь далеко при этом происходит воздействие и трансляция, а также опустошение воинских «форм жизни», показывает существование так называемых «ораторов штурмовых групп» (прим. М. Хайдеггера).

2. Великая страсть отметает все сомнения и использует убеждения как средство. Все «верующие» зависимы и не могут самостоятельно ставить какие-либо цели (прим. М. Хайдеггера).

3. Ницше, Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей / Пер. с нем. Е. Герцык и др. М.: Культурная Революция, 2005. П. 26

4. Там же. П. 349.

5. Ernst Jünger. Das Wäldchen 125. Eine Chronik aus den Grabenkämpfen 1918. Berlin, 1925. S. 6.

6. Ernst Jünger. Blätter und Steine. Hamburg, 1934, S. 173.

7. Ebenda. S. 218.

8. Юнгер, Э. Рабочий. Господство и гештальт / пер. А. Михайловского. СПб.: Наука, 2000. c. 474.

9. Там же. С. 525.

10. Ницше, Ф. Воля к власти. П. 1067

Вопросы переводчику можно задать здесь