Джастин Вир. Смерть и авторство

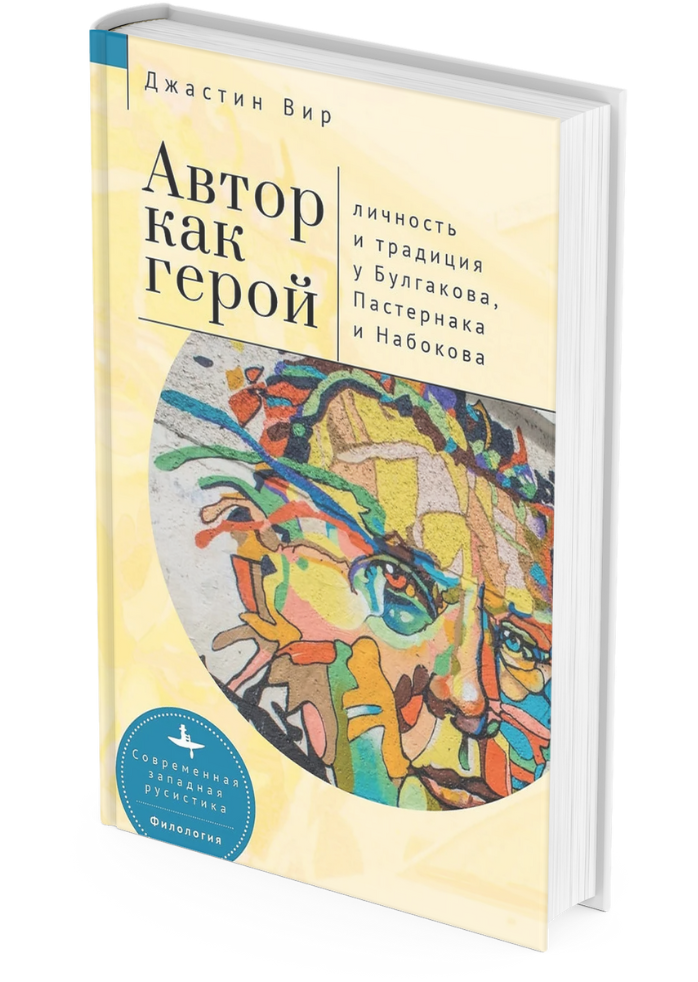

В конце 2022 года в издательстве «Библиороссика» вышла книга американского слависта Джастина Вира «Автор как герой: личность и традиция у Булгакова, Пастернака и Набокова». В центре исследования — литературные тексты, принадлежащие героям «Мастера и Маргариты», «Доктора Живаго» и «Дара», которые анализируются с точки зрения их отношений с традицией русской психологической прозы и фигурами самого автора. Публикуем фрагмент из главы, посвященной «Дару» Владимира Набокова:

А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть

Владимир Набоков. Дар

Идея преодоления смерти посредством создания литературных произведений известна давно. В «Мастере и Маргарите» герой пишет историю, благодаря которой избегает смерти, попадая в другую историю: написав роман о Пилате и Иешуа и участвуя в его окончании, Мастер получает «покой» безграничного существования в явно более идиллическом повествовании. Версия Пастернака о преодолении смерти через авторство менее оригинальна: Живаго продолжает жить (условно) в том цикле стихов, который он оставляет потомству. В «Даре» Федор, как часто у него бывает, осведомлен об этих авторских приемах и, используя их, в то же время дискредитирует.

Для Годунова-Чердынцева преодоление смерти является частью более крупного авторского проекта по определению идентичности, который не привязывает Федора к тексту, в котором она присутствует. Например, полижанровая биография отца построена таким образом, что устраняется эстетическая замкнутость и остается открытой возможность того, что отец все еще жив. Литературная форма вмещает в себя «загадочную недоговоренность» личности Годунова-Чердынцева-старшего, ту самую недоговоренность, которая мешает его безусловной идентификации в биографии.

Похожая стратегия подрыва смерти замкнутой литературной структуры очевидна в каждом из произведений, которые Федор вставляет в «Дар», хотя если судить по первоначальному намерению, сборник стихов может показаться исключением из этого правила. Намерение Федора-поэта состояло в том, чтобы создать идеальный образ самого себя:

При набожном их сочинении, автор с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой, он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность [Набоков 2002: 196–197].

В этом отрывке Федор, похоже, никоим образом не опасается, что его личность окажется привязана к

Однако те же замечания указывают и на крайнее недовольство Годунова-Чердынцева своими стихами и создаваемым ими образом, поскольку этот образ не позволяет стихам существовать в тексте отдельно друг от друга. Их появление в «Даре» сопровождается многочисленными позднейшими авторскими интерпретациями, разъяснениями и расширениями контекста прошлого, детства. Особенно знаменательно в этом отношении решение Федора включить в роман стихотворение, которого не было в поэтическом сборнике. «Это любимое стихотворение самого автора, но он не включил его в сборник, потому, опять же, что тема связана с темой отца, а экономия творчества советовала не трогать ее до поры до времени» [Там же: 211]. Когда же наступает нужный момент, не оказывается рядом той «экономии творчества», которая позволила бы Федору воспроизвести сборник стихов в задуманном виде; в то время как для «Жизни Чернышевского», например, такое воспроизведение и составляет главную цель.

Ответ на вопрос, почему Федор решил добавить к своим стихам комментарии, можно найти в следующем вставном тексте — в его неудавшейся биографии отца. Жанровая разнородность этого текста и его открытость отражают «привычную мечту о возвращении отца» [Там же: 271] и неспособность сына поверить в то, что отца действительно нет в живых. Приписать этому тексту эстетическую и структурную согласованность и завершенность означало бы признать смерть отца. Такое уравнивание формы жизни и ее отображения в тексте — один из краеугольных камней зрелой эстетики Годунова-Чердынцева: и в «Жизни Чернышевского», и в самом «Даре» Федор превращает «не кончающийся» финал в важнейший формообразующий импульс повествования, препятствующий фальсификации неоконченной жизни [1].

В последней, пятой главе «Дара» отношение смерти к авторствурассматривается по крайней мере в четырех аспектах. Во-первых, как и Юрий Живаго, Федор Годунов-Чердынцев оставит будущим поколениям в России литературное наследие, роман «Дар», на что он сам указывает [Там же: 526]. Таким образом, преодоление смерти означает еще и преодоление эмиграции. Во-вторых, хотя Федор отвергает грубые психологические подходы к писательской биографии, он не чурается признания того, что слава отца увеличивает его собственную [Там же: 251]. Совмещение писательской славы героя и его известности как сына великого путешественника указывает на идентичность, которая определяет отношение Федора к смене поколений и, как и в предыдущем примере, относится больше к его положению очередного писателя-эмигранта.

В композиции и содержании пятой главы обнаруживается еще два аспекта отношения Федора к смерти и авторству. Первая установка Федора — на пародирование смерти — осуществлялась на протяжении всего «Дара». В эпиграфе к роману звучит, в частности, фраза «Россия — наше отечество. Смерть неизбежна», и потому неудивительно, что процесс создания авторской идентичности в идеале преодолевает и эмиграцию, и смерть. Связь с Россией и бессмертие, похоже, оказываются двумя сторонами одной и той же медали авторства, даже в юмористически процитированной грамматике Смирновского.

В пятой главе часто возникает тема смерти и ее преодоления как в реальном, так и в переносном смысле [2]. Александр Яковлевич Чернышевский умирает одновременно с выходом в свет написанной Федором «Жизни Чернышевского». Таким образом, его настоящая смерть совпадает с переносным «рождением» литературного произведения. На смертном одре Александр Яковлевич размышляет: «А я ведь всю жизнь думал о смерти, и если жил, то жил всегда на полях этой книги, которую не умею прочесть» [Там же: 485]; возможно, здесь связываются смерть и доступ к «книге жизни». Написав «Дар» — полижанровый автобиографический роман, который вместо финала обманчиво отражает сам себя, — Федор создает «книгу жизни», которая не требует его смерти, в том смысле, что Годунов-Чердынцев приравнивает завершение эстетического высказывания к смерти.

В другом контексте уже говорилось, что в конце первой главы Федор «споткнулся», когда попытался описать в стихах свой переход от жизни к смерти. Федор разрешает противоречие искусства и смерти также и в двух пародиях на собственную гибель. Первая разыгрывается в Груневальдском лесу. Нагота Федора, исчезновение его «я», посещение места, где покончил с собой Яша, шествие распевающих какую-то «песенку» монахинь [Там же: 519], — все это наводит на мысль о том, что Федор сознательно пародирует собственную смерть. Он воплощает в жизнь мысли о бренности, которые ему не удалось воплотить в стихах в первой главе и которые он не мог вызвать в себе во время похорон Александра Яковлевича и после них. Примечательно, что сразу после своей «смерти» в лесу Федор пишет письмо матери и просит ее передать поздравления сестре с недавним рождением дочери — его племянницы. Смерть и жизнь идут рука об руку, равно как смерть Александра Яковлевича и «Жизнь Чернышевского».

Второй аспект пародирования — или, если говорить точнее, пастиш сцены смерти — появляется в романе в ночь после посещения Федором Груневальда. В эту ночь Федору снится, что его отец жив и вся семья воссоединилась. Однако сон о том, что отец «ожил», не так странен, как пробуждение Федора: «…и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе: проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия» [Там же: 530]. Предчувствие смерти, когда он пробуждается от сна — его восприятие «темницы вялого небытия», — вероятно, имеет своим источником, как полагает Федор, дневные события в Груневальде, но смерть присутствует и в самом сне. По дороге к Лоренцам Федор минует похороны, а свои чувства перед тем, как увидел отца, он описывает так: «У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью» [Там же: 529].

Игра Федора с оппозицией смерть/рождение создает очевидную структурную параллель: читатель приближается к финалу романа, но на самом деле это вовсе не конец, а новое начало. Как и в пушкинском «Евгении Онегине», кольцевая композиция возвращает читателя к началу; в последней строфе (которую, как и весь роман, перевел Набоков) говорится: «Блажен, кто праздник жизни рано / Оставил… <…> / Кто не дочел ее романа» [Пушкин 1937–1959, 6: 190]. Таким образом, в дополнение к трем предыдущим стратегиям преодоления смерти (творческое наследие, воссоздание реальной биографии автора и пародирование смерти) в «Даре» задействована также и композиционная стратегия.

Эта стратегия отчасти заключается в том, чтобы заставить пятую главу воспроизвести многие эпизоды из первой, второй и третьей глав [3]. Возвращаются места и темы из начала романа: Федор ведет второй воображаемый разговор с Кончеевым; он повторно посещает Лоренцев во сне о возвращении отца; он приходит к месту самоубийства Яши, о котором рассказывал ранее; он снова посещает литературный вечер; наконец, он пишет второе письмо к матери. Одним словом, роман становится самопроекцией задолго до своего знаменитого автореферентного финала, когда Годунов-Чердынцев решает написать «Дар», и перед написанным онегинской строфой стихотворением, которое (обманчиво) закрывает последнюю главу, «не кончается строка» [Там же: 541].

Идея преодоления смерти часто встречается в творчестве Набокова. В «Приглашении на казнь» (1935–1936) Цинциннат после прочтения романа “Quercus” думает: «…и это было как-то смешно, — что вот когда-нибудь непременно умрет автор, — а смешно было потому, что единственным тут настоящим, реаль-но несомненным была всего лишь смерть, — неизбежность физической смерти автора» [Там же: 121]. В «Даре» идею преодоления смерти можно метафорически распространить на страх автора перед концом русской культуры и литературы, а также на переосмысление героем в его литературных произведениях феноменов авторства и смерти. Интересно, что из трех рассмотренных мной романов только в «Даре» герой/автор в конце остается жив и возвращается к писательству. Возможно, Набоков задумал свой роман как переходное произведение — нет сомнений, что он рассматривал его впоследствии именно так, — в то время как Булгаков и Пастернак при написании своих романов помнили о том, что их творческий путь подходит к концу [4].

Примечания:

[1] Литературоведение ХХ века связывало смерть и авторство двумя основными способами: было две «смерти автора». (С.Ю. Бойм дает полезный обзор теорий смерти и авторства во введении к своей книге [Boym 1991].) Согласно первой версии, литературоведение не должно устанавливать прямые причинно-следственные связи между реальной жизнью автора и его произведениями. В наиболее радикальных статьях русских формалистов запрещалось касаться фактов реальной жизни автора при написании «литературной биографии» [Томашевский 1923]. Вторая версия смерти автора, популяризированная французским структурализмом, относит субъективность к периферии литературного процесса и рассматривает авторство как выраженный в языке обезличенный феномен (см. «Смерть автора» Р. Барта). Федор согласился бы с некоторыми аспектами первой версии и полностью отверг бы вторую.

[2] С. Блэкуэлл считает Зину творческой читательницей и в связи с этим указывает на встречающуюся ранее в романе фундаментальную фигуру преодоления изоляции: «Если Зина слышит и критикует “Дар”, если весь роман представлен в ее читательском восприятии, мы вынуждены пересмотреть природу искусства и место человеческих отношений (в особенности любовных) в мире. Чтение предстает как модель преодоления изолированного “я”, как слияние двух существ в творческой сфере, где пошлость и уродство повседневной берлинской жизни уступают место указанию на возможность свободного существования» (курсив мой. — Дж. В.) [Blackwell 2000: 6].

[3] Карлинский отмечает «технику зеркальных образов», с помощью которой возникают переклички глав, предшествующих «Жизни Чернышевского», и следующих за ней [Karlinsky 1963: 286].

[4] К смерти автора Набоков снова обращается — на этот раз в пугающе сложной форме — в «Бледном огне». В этом романе, безусловно, есть по крайней мере одна смерть автора (возможно, убийство), хотя, возможно, это всего лишь металитературная игра зеркал. В то время как Федор в конце «Дара» остается жив, в «Бледном огне» дочь Шейда, несомненно, покончила жизнь самоубийством. Таким образом, воссоздавая в «Бледном огне» те аспекты авторства, к которым Набоков ранее обращался в «Даре», он создает гораздо более мрачную комбинацию смерти и металитературной игры.

Список литературы:

Набоков 2002 — Собрание сочинений русского периода: в 5 т. / сост. Н. Артеменко-Толстой; предисл. А. Долинина; примеч. О. Сконечной, А. Долинина, Ю. Левинга, Г. Глушанок. Т. 4. СПб.: Симпозиум, 2002.

Пушкин 1937–1959 — Пушкин А.С. Полное собр. соч., 1837–1937 / ред. комитет: М. Горький, Д.Д. Благой, С.М. Бонди, и др.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.

Томашевский 1923 — Томашевский Б.В. Литература и биография // Книга и революция. 1923. № 4 (28). С. 6–9.

Blackwell 2000 — Blackwell S.H. Zina’s Paradox: The Figured Reader in Nabokov’s “The Gift ”. New York: Peter Lang, 2000.

Boym 1991 — Boym S. Death in Quotation Marks: Cultural Myths of the Modem Poet. Cambridge: Harvard University Press, 1991.

Karlinsky 1963 — Karlinsky S. Vladimir Nabokov’s Novel «Dar» as a Work of Literary Criticism: A Structural Analysis // Slavic and East European Journal. 1963. Vol. 7. № 3. P. 284–290.