Борис Гройс. Холодная война между медиумом и сообщением: западный модернизм против советского реализма

Борис Гройс рассматривает генеалогию и развитие конфликта между западными и советскими концепциями искусства на протяжении Холодной войны, а также анализирует идеологические различия между модернизмом и соцреализмом.

Всем известно, что Холодная война отразилась в искусстве посредством между модернистами (или абстракционистами, если быть точнее) и фигуративистами (или советскими реалистами). Говоря о Холодной войне, мы обычно подразумеваем период после Второй мировой войны. Однако идеологический конфликт между абстрактным и реалистическим искусством возник ещё до неё, и существовавшие когда-то разногласия позже попросту возникли вновь без

С западной стороны основным документом, который сформулировал и теоретизировал этот конфликт, было знаменитое эссе Клемента Гринберга «Аванград и Китч» (1939) . Согласно Гринбергу, авангард преимущественно оперирует абстрактными средствами: он устраняет «что» из произведения искусства, т.е. его содержание, что бы выявить его «как». Авангард раскрывает материальность произведений искусства и выявляет техники, которые традиционное искусство использовало для создания своих работ, в то время как китч просто использует эти техники, чтобы добиться определённых эффектов и впечатлить неразвитого, некритичного зрителя. Исходя из этого, авангард объявлен «высоким искусством», а китч — низким. Эта иерархия в рамках искусства связана с социальной иерархией. Гринберг убеждён, что только «те, кто, располагает досугом и комфортом, которые всегда предопределяют причастность к культуре» способны к тонкому вкусу, позволяющему зрителю обращать внимание на чисто технические, материальные аспекты произведения искусства. Для Гринберга это значит, что авангард может надеяться получить финансовую и социальную поддержку только от богатых и просвещённых, тех кто исторически поддерживали традиционное искусство. Таким образом, «с помощью золотой пуповины» авангард остаётся неразрывно связанным с правящей буржуазией

Гринберг считал, что социалистический реализм (а также искусство нацисткой Германии и фашисткой Италии) был одним из разновидностей китча. Он понимал такое искусство, как творчество, направленное на необразованные массы. Таким образом соцреализм возник как низкая, некачественная форма искусства, чистая визуальная пропаганда, сопоставимая с западной коммерческой рекламой. Гринберг объясняет, почему до сих пор так сложно ввести соц. реалистические произведения в западную систему музейного искусства. В последние десятилетия эта система начала включать в себя всё, что до этого казалось эстетически неприемлемым — «незападные» локальные культуры, индивидуальные культурные особенности и так далее. Если мы понимаем социалистический реализм как разновидность китча, то демонстрировать его значит отражать «незападную» самобытную культуру Советского Союза. Тем не менее, это остаётся попросту эстетически низкокачественным. При этом кто-то может воспринимать социальный реализм через обычные понятия культурного различия, национальный самобытности и эстетического равенства. В этом отношении мы продолжаем жить в художественном конфликте, созданном Холодной войной: борьбе между хорошим и плохим, между безучастным созерцанием средств медиума и его использованием в целях пропаганды, и в результате — борьбе между медиумом и сообщением.

Однако интерпретация модернистского (в частности, абстрактного) искусства как полностью независимого и провозглашающего человеческую свободу от любых утилитарных целей неверна. Это идеологическая иллюзия. Она противоречит реальной истории авангарда и целям художников-авангардистов: они хотел оказать влияние на всех зрителей, включая необразованных, но делали это не так как традиционные художники. Они понимали свои работы не как репрезентацию реальности и не как шестерёнку в идеологической машине, но как независимый объект такой же реальный, как автомибили, поезда и самолёты. Не случайно авангардисты в основном воздерживались от понятия «абстрактный», напротив они провозглашали своё искусство «реальным», «объективным», «конкретным» в противовес иллюзионистическому традиционному искусству. Авангард вернулся к древнегреческому пониманию искусства как techne (с греч. «мастерство», «умение»), рукотворного продукта. Пользуюсь марксистскими определениями, авангард работал не на уровне надстройки, а прямо на уровне материального базиса: он не нёс никакого послания, он пытался изменить среду, в которой люди жили и работали.

Художники-авангардисты верили, что новая среда меняет людей, когда они начинают к ней приспосабливаться. Такие движения как русский конструктивизм, немецкий Баухаус, нидерландский «Стиль» надеялись, что уменьшение, упрощение и геометризация архитектуры, дизайна и живописи сформируют рациональное и эгалитарное мышление у человечества, которое будет населять новый урбанистический мир. Эта мечта позже возродилась в знаменитой формуле Маршалла Маклюэна «медиум — это сообщение». В ней Маклюэн выражает свою веру в то, что способ распространения информации влияет на людей больше, чем информация сама по себе. Не стоит забывать, что Маклюэн изначально объяснил и проиллюстрировал эту формулу, используя примеры из кубистской живописи.

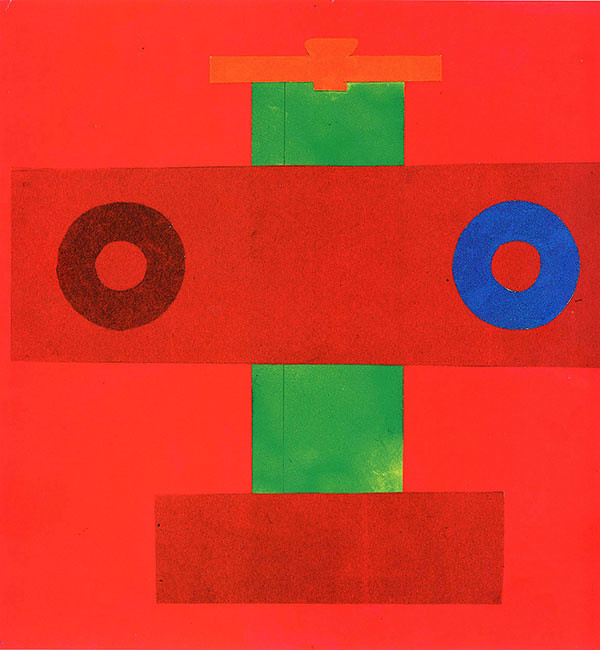

Итак, авангардисты перемещают вектор влияния с сознательного на подсознательный уровень — с содержания на форму. Форма действует на психику зрителя особенно сильно, если он не владеет навыком эстетического анализа: наибольший эффект достигается в том случае, когда он остаётся подсознательным. Хороший пример, иллюстрирующий данную стратегию, — это известный научный трактат Василия Кандинского «О духовном в искусстве» (1911). Кандинский считал, что произведение искусства влияет на зрителя не с помощью содержания, а с помощью цвета и формы. Позже Кандинский установил, что умственный труд должен перевешивать интуитивную составляющую творчества, а в конечном итоге вдохновение вообще должно быть полностью исключено: будущие произведения искусства будут основаны исключительно на расчетах. Большая часть трактата посвящена тому, как определённые цвета и формы действуют на психику зрителей, и какие настроения они провоцируют. Поэтому Кандинский был так заинтересован в концепции Gesamtkunstwerk (с нем. «совокупное художественное произведение»). По этой концепции человек должен не созерцать произведение со стороны, а быть внутри него, полностью погрузиться в него. Находясь непосредственно в среде произведения, зритель подвергается мощному подсознательному воздействию, он становится гостем, если не пленником произведения.

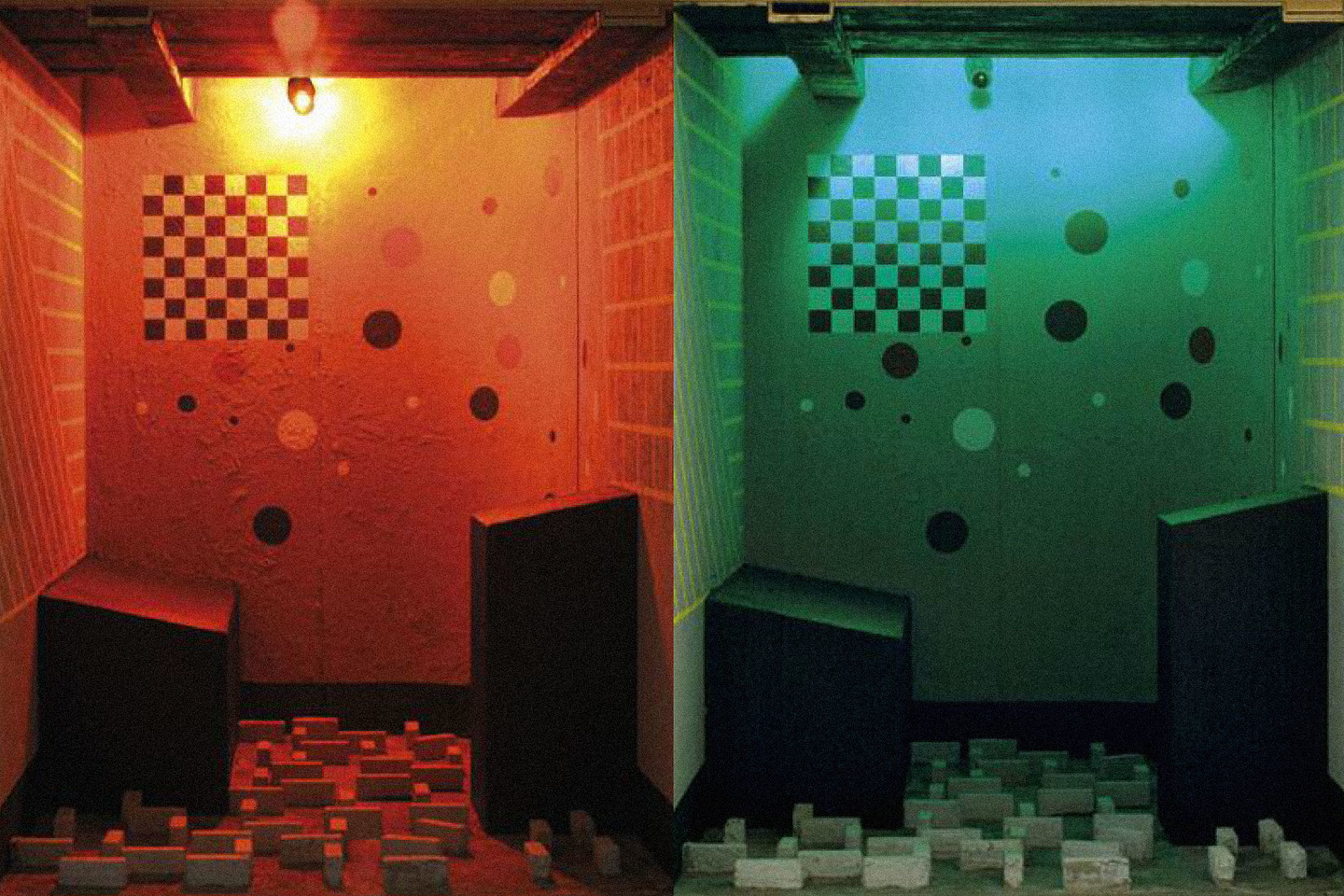

Применение данной стратегии я бы хотел показать на одном любопытном примере из истории. В 1938 г. во время Испанской гражданской войны Альфонсо Лоренчич поэт, художник и архитектор, француз словенского происхождения использовал идеи трактата «О духовном в искусстве» для декорации тюремных камер в Барселоне, в которых республиканцы держали пленных франкистов. Он оформил каждую камеру как авангардную инсталляцию. Композиция цвета и формы внутри камеры была не случайной, она должна была вызывать у пленников чувство потерянности, депрессии и глубокой печали. Чтобы достичь такого эффекта Лоренчич опирался на теории Кандинского о цвете и форме. Действительно, заключённые этих камер, с так называемыми «психотехническими» потолками докладывали о крайне подавленном настроении и эмоциональных страданиях, связанных с визуальной средой. В данном случае их настроение — послание, равное цели произведения. Мощь этого послания хорошо демонстрирует реакция Генриха Гиммлера. Он посетил тюрьму после того, как Барселона была захвачена фашистами (Лоренчич был предан суду и казнён). Увидев потолки, он назвал их «зверством коммунизма». Они выглядели как инсталляции Баухауса, поэтому Гиммлер принял их за манифест большевисткой культуры. Военный суд против Лоренчича состоялся в 1939, в том же году Гринберг написал свой основополагающий текст, но этот текст кардинально отличается от гринберговской интепретации авангарда.

Эта история в определённом смысле иронична, потому что она началась после того, как советское искусство и идеология обратились к социальному реализму. Ирония еще и в том, что причиной этого выбора стала борьба против фашизма. Гринберг интерпретирует это изменение как приспособление к вкусам масс. Но советские власти никогда не гнушались перевоспитывать массы, если это считалось необходимым с политической точки зрения. Эта точка зрения изменилась в 1933 году. После того, как нацисты захватили власть в Германии, советские политики культуры пришли к решению бороться против фашисткой революции. Действительно, революция теперь шла не из России, а из Германии — справа, а не слева. Успех этой революции объясняется её иррациональным, бессознательным воздействием на массы. Кто-то говорил о нацистских митингах, маршах и обрядах и о якобы магнетически харизматичной личности Гитлера как об источниках власти фашисткой идеологии над европейским населением. Очевидна аналогия с авангардом, в обоих случаях рациональный анализ был вытеснен бессознательным влиянием; сообщение было заменено привлечением внимания через средства массовой информации. Вальтер Беньямин говорил об эстетизации политики истинным фашистом, таким образом указывая на иррациональный характер театральности фашистского движения. Здесь стоит упомянуть о том, что итальянский футуризм был тесно связан с итальянской нацисткой партией, которая также была сосредоточена на театральности, восхвалении иррациональных жизненных сил и воли к власти.

В Советском Союзе журнал «Литературный критик» (1933-1940) сыграл решающую роль в критике модернистского искусства как фашистского. Самый авторитетный сотрудник журнала Георг Лукач в своём знаменитом эссе о немецких экспрессионистах называет экспрессионистскую "деятельность” предшественницей национал-социализма. Лукач подчёркивает иррациональные аспекты экспрессионизма, которые позже, согласно его анализу, достигли кульминации в нацистской идеологии. В примечании к тексту, добавленному в 1953 году, он утверждает, что преследования экспрессионистов во времена Третьего рейха не противоречат верности его анализа. Взамен иррационального влияния и манипуляций, Лукач и его ближайший соратник Михаил Лифшиц пропагандировали разумный марксистский анализ общества в традициях эпохи просвещения и почитание великого реалистического искусства Европы. Несмотря на то, что раньше коммунисты были готовы принять левых авангардистов как союзников в своей борьбе против буржуазии, теперь модернистское искусство было отождествлено с фашисткой революцией. Поэтому после 1933 г. вера в то, что совокупность технологий и творчества масс станет путём к новой пролетарской культуре начала уменьшаться, ведь фашизм тоже был верой в технологии и народный энтузиазм.

В результате личность, её идеология и политическая позиция заняли центральное место в советской культуре. Человеческая душа представлялась полем драматической борьбы между рациональной, гуманной идеологией коммунизма и иррациональным фашистским злом. Необходимо было научиться различать истинных коммунистов и тайных предателей. Это разграничение было, по сути, психологическим и могло быть понято только через искусство и литературу с их концентрацией на глубоком анализе психологии личности. Таким образом, традиционный буржуазный реализм был приравнен к гуманизму, в то время как модернизм вместе с фашизмом считались антигуманными. Советская культура начала процесс регуманизации, или другими словами возрождение психологизма после почти двух десятилетий игнорирования личной психологии и традиции психологического реализма.

В эти годы СССР с целью заполучить союзников из антифашистских западных стран начал выставлять себя в качестве защитника европейских гуманистических ценностей от фашистского варварства. Их главный аргумент был таким: буржуазия оказалась неспособной защитить наследие классического искусства, сдавшись фашистам, поэтому Советский Союз остался единственным настоящим заступником истинной культуры. Андре Бретон в своём тексте «О временах, когда сюрреалисты были правы» («Du temps que les surréalistes avaient raison», 1935) подробно анализирует этот поворот в курсе культурной политики, который был провозглашен в 1935 году на Международном конгрессе в защиту культуры в Париже. Конгресс был организован советскими властями и теми западными политиками, которые симпатизировали Советскому Союзу. Уже название конференции ясно давало понять её оборонительный, консервативный и даже реакционный характер. Бретон связывает это культурное изменение с декларацией 15-ого мая 1935 г., в которой Сталин объявил о своей полной поддержке французской оборонительной политики, совершив таким образом, согласно Бретону, предательство старой коммунистической цели: превращать национальные войны в гражданские. В том же самом тексте Бретон цитирует серию писем, опубликованных в газете «Правда» под заголовком «Уважай своих родителей». Это возрождение «семейных ценностей» привело к незамедлительным идеологическим последствиям. В доказательство Бретон приводит слова Ильи Эренбурга о сюрреалистах: «Для них женщина — это конформизм. Они исповедуют онанизм, педерастию, фетишизм, эксгибиционизм и содомию». В конце статьи Бретон отмечает, что восхваление родины и семьи, к которым пришла сталинская культура, может легко привести к возвращению религии и, возможно даже, частной собственности.

Итак, до Второй мировой войны фашисты рассматривали модернистское искусство как союзника коммунистов, коммунисты видели в нём союзника фашизма, а западная демократия считала его символом личной свободы и художественного реализма, т.е. союзником и фашизма, и коммунизма. Это разногласие определило послевоенную культурный дискурс. Западные критики считали советское искусство разновидностью фашистского, а советские критики считали западный модернизм продолжением фашистского искусства в новых формах. Обе стороны обвиняли своего соперника в фашизме. Борьба, в которую они вступили, стала культурной формой продолжения Второй мировой войны.

Главным полем боя Холодной войны была, конечно, Германия, разделённая на два лагеря. После Второй мировой войны американское правительство в Германии начало программу перевоспитания немецкой нации, где искусство играло чрезвычайно важную роль. Довоенные экономические и социальные структуры остались практически не тронутыми, и поэтому именно культ модернисткого искусства занял место официальной религии в Западной Германии — он стал наглядным символом непринятия фашистского прошлого. Но в тоже время этот культ был направлен против социального реализма Восточной Германии. Это стало очевидно в 1956 г. с открытием Documenta в Касселе, крупнейшей выставки современного искусства по сегодняшний день. Кассель — провинциальный городок безо всякой выдающейся культурной истории. Но он расположен недалеко от территории Восточной Германии, и поэтому воспринимался как пограничный пункт. В ранний период своего существования Documenta была сосредоточена на тех модернистских (и особенно экспрессионистских) течениях, которые были связаны с выставкой «Дегенеративное искусство». Она как бы возрождала эти направления. Но художественная обстановка изменилась с волнами неоавангарда поздних 50-ых и 60-ых, которые повлияли и на Восток, и на Запад.

Смерть Сталина в 1953 году поменяла культурную ситуацию в Советском Союзе. Самые очевидные изменения произошли в архитектуре. Сталинские здания были историчными, они стремились выглядеть грандиозными и зрелищными. Это жажда эффектности была подвергнута жесткой критике в начале хрущёвской эпохи. Постсталинская советская архитектура была чем-то вроде дешёвой версии русского авангарда и Баухауса. В противовес дворцовым сталинским проектам здания теперь создавались не для туристов, а для простых масс. Повсеместно начали возводиться так называемые панельные дома, которые не строились в привычном смысле этого слова, а складывались из блоков, произведенных на панельной фабрике. Этот метод строительства означал нулевую точку в традиции — начало отсчета новой эры. Хрущевки эстетически воплощали обещание коммунистического эгалитаризма; они предлагали универсальное равноправие, лишенное каких-либо знаков привилегий или эстетической различий. Любопытно, что многие советские и западные критики охарактеризовали эту архитектуру как бесчеловечную, потому что она была монотонной, стандартизированной и эгалитарной. Упрёк в антигуманности уже был сделан правой немецкой критикой против первого проекта панельных домов, предложенного Людвигом Мис ван дер Роэ во второй половине 20-ых годов. По его словам, это было «окончательным решением социального вопроса». Однако многие советские художники проявляли всё то же неоконструктивистское и неоавангардистское стремление к к минимализму, упрощению, геометрической абстракции, объединенное с верой в технический прогресс и желанием покорить космос. Одновременно на примере таких произведений как «Дверь» Михаила Рогинского можно проследить растущий интерес к

Но положение неоавангардистов начало меняться в декабре 1962 г. после того, как Хрущёв посетил выставку Нового советского искусства. Эта выставка демонстрировала широкий диапазон стилей, включая традиционный соц.реализм, что-то вроде неосезаннизма, сюрреализм, символизм и чистый абстракционизм. Разъярённый Хрущёв оскорбил художников и потребовал вернуться к нормальному, здоровому, позитивному искусству. Эта публичная сцена унижения лишила авторов любой надежды на официальное признание искусства, следующего традициям авангарда или хотя бы умеренного модернизма. Неклассическая культура вновь стала олицетворять идеологического врага, а именно западный капитализм, олицетворением которого является предающий гуманистический ценности арт-рынок.

В знаменитом памфлете «Почему я не модернист?» Михаил Лифшиц, который был близким другом и соратником Георга Лукача в 30-ые годы, вновь проговорил основные моменты советской критики: модернизм — это культурный фашизм, потому что он прославляет иррациональность и антигуманизм. Лифшиц пишет:

«Итак, почему я не модернист, почему всякий оттенок подобных идей в искусстве и философии вызывает у меня внутренний протест? Потому что, в моих глазах, модернизм связан с самыми мрачными психологическими фактами нашего времени. К ним относится — культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости, жажда бездумной жизни, слепого повиновения… Обывательское приспособление профессоров и литераторов к реакционной политике империалистических государств — это мелочь по сравнению с евангелием нового варварства, заключенным в самых искренних и невинных исканиях модернистов. Ибо первое есть, как бы, официальная церковь, основанная на соблюдении традиционных обрядов, второе же — это общественное движение, добровольное мракобесие, современная мистика. Не может быть двух мнений о том, что опаснее для людей».

В расширенной версии этого манифеста, опубликованного в 1968 году под названием «Кризис безобразия», Лифшиц утверждает, что целью авангарда было уничтожить произведение искусства как пространство образа и сделать его просто вещью среди других вещей. Конечно, этот анализ верен, — Лифшиц без труда доказывает свою правоту на примере французского кубизма. Стратегия, которой он следует, без сомнения, очень умна. Она даёт Лифшицу возможность оспорить принадлежность Пикассо и Леже к коммунизму и к марксистскому искусству, и таким же образом обрушиться с критикой на книгу Роже Гароди «О реализме без берегов» («D’un realisme sans rivages» , 1963), которую использовали советские защитники дружелюбного прокоммунистического модернизма.

Но Лифшиц продолжает свой анализ. Он сравнивает кубизм с

Конечно, в тот период, когда был опубликован «Кризис безобразия», его восприняли не как символ светлого будущего, а как символ возвращения к страшным дням «ежовщины». Как мы уже знаем, этого возвращения не произошло. Советский модернизм 60-х исчез со сцены, но не был полностью раздавлен. Он выживал благодаря так называемому «неофициальному искусству», которое демонстрировалось в частных пространствах, избегая зоркого ока советских СМИ. Можно сказать, что в конце 60-х и начале 70-х Холодная война была усвоена советской художественной системой, поскольку внутри страны искусство разделилось на два идеологических лагеря — официальный и неофициальный. Официальное искусство было признанно подлинно советским. Неофициальное искусство считалось выражением западных эстетических взглядов в то время, когда выражение западной позиции в политике было невозможным. Именно поэтому неофициальное советское искусство, было «больше, чем просто искусство». Это был Запад внутри Востока. И именно поэтому многие современные российские художники соглашаются с советской критикой модернизма. Некоторые снова читают Лукача и даже Лифшица. В Москве хорошо известный художник Дмитрий Гутов с целью борьбы с западным модернизмом создал «Институт Лифшица».

Если при зарождении авангарда, художники видели возможность через вещественность искусства освободить его от обязанности изображать, то сегодня складывается впечатление, что произведения, созданные отдельными авторами, тонут в потоке современного производства. Поэтому многие художники возвращаются к содержанию, сообщению, в надежде, что оно будет услышано в нашем переполненном и перенасыщенном обществе.

С оригинальным текстом статьи можно ознакомиться здесь.