Нино Адамян, Антон Кобец. В тени разума: слизь и гидроцефалия

Умножать сущности, товарищи! / Разогнать производство пустых означающих, товарищи! / Девальвировать теорию, товарищи! / кастрировать, угробить, институализировать поэзию, товарищи! Надуть тренд, товарищи! — любая из этих фраз имеет все шансы стать слоганом для псевдоинтеллектуальных демагогов и, что то же самое, современных поэтов, участвовавших в презентации журнала #22 [Транслит], 18 августа в библиотеке им. Некрасова. Неподготовленность, неспособность ораторов/докладчиков/пересказчиков сделать участие в «диалоге-которого-не-получилось» менее мазохистским перешло все границы и достигло поистине «застойного» уровня. Экзерсизы такого уровня теоретической метафоризации, как «Сумерки стройки. Мессианические аспекты советской производственной драмы», или неомарксистского запала, как «Застой как стадия революционной борьбы» — я сужу только по названиям — как сами подразумевают за собой ученую харизму. Если Бикбов в недавнем интервью журналу «Горький» говорит о педантичной работе по «расколдовыванию мира», которая ведется в Сорбонне очень далеко ушедшими от былого концептуализаторского фейерверка 60-х теоретиками, которые совсем не претендуют на зрелищность, то от свободных, якобы «неангажированных» изысканий авторов [Транслита] требуется хотя бы организация события. Нужна энергия, речь, эрудиция, которая бы «протолкнула» теорию. Напрашивается вывод, что, вообразив за собой монополию на определенную тематику, ретро-концептуализаторы #22 [Транслит], коллапсировали в порочную рекурсию, который блокирует их же собственные вложения. Так Майкл Манн в книге «Фашисты. Социология фашистских движений» приводит в пример парадоксальную экономику Испании 70-х, где капиталисты только потому поддерживали диктатуру Франко, получая минимальные прибыли, что боялись упразднения понятия собственности в целом. Инстинкт самосохранения преобладал над страхом потерять прибыль. В данном случае, перформативные, личностные инвестиции или, как сказал бы Паоло Вирно, инвестиции виртуозности, были заблокированы самой замкнутостью маленькой транслитовской экономики знания, которая, иносказательно, и в самом деле, в перформативно заявила о собственном банкротстве.

Впрочем, если теория желает оставаться герметичной, то некоторая трудность для понимания вкупе с убивающим всякий импульс к интеллектуальному не усилию, но соучастию, мазохистскому фону, данная ситуация играет ей только на руку. Эзотеричность интеллектуальных сообществ всегда была неотъемлемой частью руин.

Тем трагичнее, что раз теорию дублировала поэзия и теоретики, как Дмитрий Жуков, и поэты, как Анна Родионова и Александр Селиверстов, выступили с поэтическими произведениями, ее перформативный, акционистский импульс не был задействован. Поэзия в отрыве от поэтического и голой жизни субъекта, без рецитации, прежде всего поражает скукой, глубоким внутренним застоем. Сегодня, как правило, поэзия разделывается со своими отступниками от теории именно посредством анахронической скуки, которая вдруг не может быть ассоциирована с концептуальной ценностью и теоретической сложностью текстов. В условиях постоянного коммуникативного соскальзывания в ничто, всех функций языка в фатическую, работы вхолостую, нужна здоровая «эстрадность», виртуозность, которая не может находиться только лишь в качественно иной словесной организации, но и в фонической репрезентации, в живом действии говорящего тела.

Потому что, если «искусство поэзии требует [только] слов», а не десятой перифразы эха, долетевшего из эпохи застоя, и симулякров современного виденья, они должны произноситься! Машинное и конвейерное, в эпоху дефицита человеческого, вызывает тошноту.

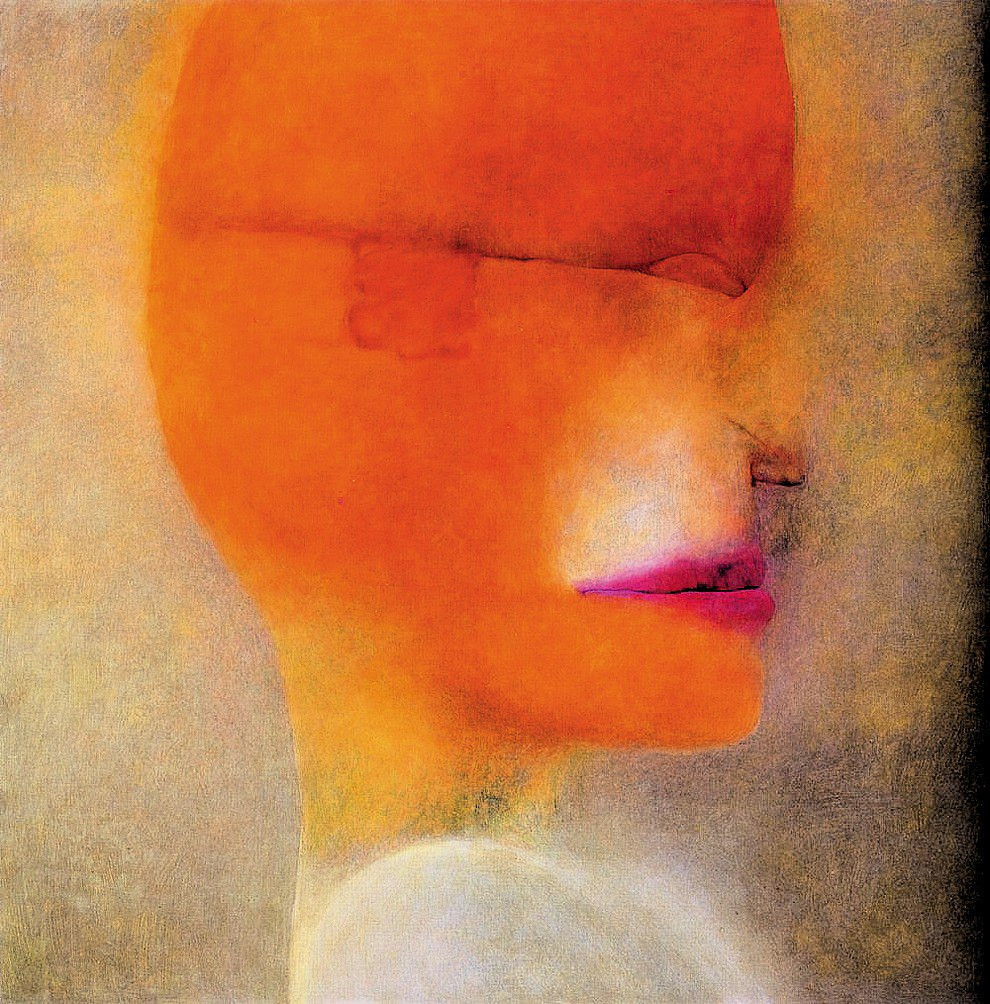

В тени теоретического фаллоса поэт может укрыться от ветров жизни, но неизбежно заболевает гидроцефалией, и принимает ощущение внутречерепной свободы за герметичность эстетического, или эстетику герметизма. Амнезия ораторов и поэтов, которую мы видели — не это ли удерживает их от рецитации? — первый признак того, что вдвойне пора вскрыть закосневшую раковину теории и обнажить бесформенное «передовой» литературы. Судорожно это же было проделано Игорем Гулиным, который обнажил всю натянутость ситуации, и сказал, что лучше посмотреть презентацию на видео, опять передавая эстафету медиа, ракушечным наслоениям — бесконечному доспеху, в котором интеллектуальная поэзия бесконечно обвиняет тех, кто придерживается силлаботоники.

Другой вопрос — порочность разделяющей парадигмы. Популизм или элитизм. Канон или «вненаходимость». Оба стали в

Смелость поэта заключается в публичном произнесении записанного, в приобщении тела к тексту. А не в осторожном оставлении текста между страниц типографского объекта. Если это близко ставке на «объектно-ориентированную» поэзию, и является лишь последовательно проводимой программой, то ошибка становится еще более фундаментальной. Нарциссизм самолюбования приводит к речевой импотенции. К поломке всей диалоговой конструкции, и, следовательно, к опрессивной односторонности, где за насилием языка скрывается удовольствие отсутствием удовольствия.

Из такой перспективы, если в этой поэзии дрогнет что-то живое, это скорее будет сочтено за недостаток. Как если бы трубочка, которую вы положили в рот, начала эрригировать.

Каннибализм с которым элитистский китч расправляется с силлаботоническим «плебсом» обладает качествами какого-то интеллектуального фашизма, и в этом смысле «объектная» поэзия милитаристична, анти-гуманна. Пронзить ее голосом, казалось бы, могло стать радикальным средством по антропоморфизации, казалось бы, сделать ее событием — и человеческое превозможет. Быки Пикассо, где он выявляет структуру, идя от живописного к схематическому, раскрываются в серии. Серийность опыта созерцания структуры — исцеляет от интеллектуальной ксенофобии. И нет сомнений, что практика публичных чтений стихов о «телесности», «опыте тела» не должна быть экзотикой. В этом заключается искренность, несовместимая с внушающим профилем гидроцефала. Разбить эту окаменелось и вынести бесформенную, истинно телесную поэзию на свет. Стоит начать с этого.