Перевернуть глаза и осмотреться

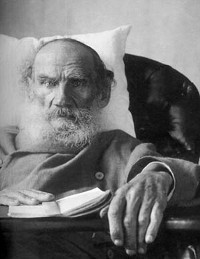

О Бибихине можно говорить целый год без перекуров. Он философ и составляет теперь целую философскую эпоху, его мысль дотягивается до таких антропологических глубин, что по прочтении выясняется — эссе «Дневники Льва Толстого» внятное философское исследование не только и не столько Толстого, сколько коренной метаморфозы и мутации отношений человека, мира и церкви на рубеже 19-20 веков.

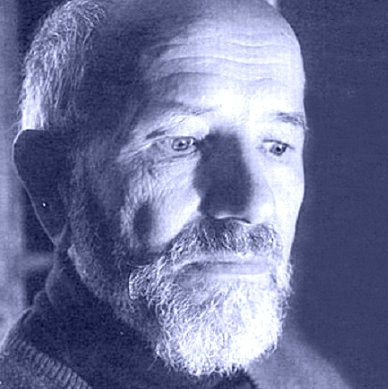

Сразу замечу, что никакими коротенькими соображениями невозможно удержать во внимании гигантские мысли Бибихина, а он ведь этими сложно устроенными мыслями «держит» неизвестного нам мыслителя Толстого. Атлант держит не мир, но другого атланта, так сказать. И если гигант Толстой «защищён» сотнями, тысячами диссертаций и трактатов, то освоение наследия Владимира Бибихина только начинается. Хотя стремительно, за 15 лет, издали все лекции, курсы на философском факультете МГУ, все трактаты, по сути — каждое написанное и сказанное слово. Мы не можем здесь углубиться в это, но одно можно сказать — мысли Бибихина доступны, благо, что написаны простейшим, житейским языком. Но доступность эта сродни доступности, например, «физики Толстого», о которой ничего не знают литературоведы, да и профессиональные философы вряд ли поймут. Это доступность древней натурфилософии, получить доступ к которой можно лишь, по словам поэта Вагинова, если «перевернуть глаза и осмотреться».

Проблема с рецензированием философии Владимира Бибихина, единственного ученика Алексея Лосева и, одновременно, наследника немецких корифеев мысли 20-го века Витгенштейна и Хайдеггера — только одна: чтобы кратко описать «Войну и мир», надо написать новую «Войну и мир». Эту «толстовскую» проблему сам автор решает элегантно — берёт для рассмотрения дневники Толстого и проводит психоаналитическую деконструкцию вкупе с феноменологической редукцией, чтобы выявить не смысл коротеньких хаотичных записок автора манифеста «Не могу молчать», но выявить способ мысли и «работы» Толстого. Работает Толстой над собой, как древний йог и адепт Веданты, в «школе отделения видящего от вещества». Почему? Потому что его интересует не то, что он видит, слышит, осязает, а то, как и чем «выследить» своё восприятие. Саньяма это ведь не фокусировка внимания на предмете, а остановка внимания на том, чем и как мы видим, слышим и ощущаем. Воспринять воспринимание, ощутить сам процесс восприятия — ничего себе задачка.

Тотальное выслеживание себя — метод Толстого и древних людей, родоначальников всякой, ведической, иудейской, православной, всё равно какой — йоги. Причём Толстой-йог это скорее дзен-буддист, чем кто-то ещё: «…Толстой сам заманивал к себе эту потерянность, или нарочно заглядывал в бездну, в безумие, чтобы проверить, что пространств, неприступных для его опоры, не осталось. Нарочно провоцировал крайние состояния, во всяком случае, уж точно не боялся их».

Однажды Толстой ощутил полный покой и счастье — забыв всё: «Который час? Что я пишу? Куда идти? …совсем не к худшему, а к лучшему». На что Бибихин замечает: «Какая дремучая глубина в этом роде оценки». У него, у Толстого, в основании мира лежит дремучая совсем вещь — любовь. Поэтому дневник, который вёлся всю жизнь и был выкраден Софьей Андреевной перед самым уходом, этот дневник только об одном — почему я, Толстой, не могу любить людей. Как это происходит, что я всегда хочу, намереваюсь, но не могу любить. В 1907 году весь мир знал Толстого не по «Войне и миру», а по прокламации «Не могу молчать». Но дневники его — это сплошное и тотальное само-выслеживание главного, стыдного, странного, спрятанного человеческого качества «не могу любить». «Любовь к себе — своему телесному я и ненависть к людям и ко всему — одно и то же».

Толстовскую основную «дневниковую» категорию плохо-хорошо Бибихин показывает через более определённую, пространственно-временную дихотомию метрическое-неметрическое, в том смысле, что Толстой «в основании всего, в разуме бытия, живого и он уверен, что неживого тоже, он видит любовь и поэзию. Эти две вещи сумасшедшие, нерасчётливые, жертвенные, непредвиденные. Они противоположны метрике».

Размах «научной», физической картины солнечного мира в дневниках — метафизичен, «гётеобразен». Судите сами: «Солнце не кончается тем, что мы видим. Мы в солнце… Гипотеза. Лучи солнца проникают более или менее все тела. Проникновение есть деление. Солнечная материя непроницаема для самой себя и для всякой другой материи, но сама проницает всё. Солнечная материя в лучах разрывает всю другую материю и делает её более или менее делимою. Всё бесконечное различие тел между собою объясняется большим или меньшим проникновением тел лучами. Земля не двигалась. Солнце двинулось и дало земле параллельно круглое движение». И так далее. Нет тяготения, есть лишь свободные или занятые места пространства. Притягивает не тяготение, а пустота. На вас давит солнце, и вы падаете в пустоту земли (земля и солнце — качества материи, не имена). Толстой — солнце, одно слово. У каждого из нас есть простые отношения с солнцем, то есть со всем видимым. А с невидимым ещё проще отношения, мы их не осознаём. Бибихин идёт по грани, по краю минималистского, крохоборского, феноменологического и наукоборческого дневника Толстого, чтобы заметить — если за скупыми толстовскими замечаниями на полях учебника физики есть хотя бы логические основания, не считая интуитивных и тайноведческих, то наша обычная логика искажена и вывернута наизнанку.

Толстой и Бибихин, два слова, два слова. Зародыш большой статьи. Но вряд ли большие тексты нужны, нужны лишь коротенькие манки, затянуть в чтение Бибихина. Он разбирает дневники Толстого так, что понятно — мы ничего о Толстом не знаем. Бибихин разбирает «физический» дневник Толстого и ясно: ничего не знаем о солнце, атоме, свете, тяготении и физике. Всё-то у нас перевёрнуто, скрючено и сплющено, если верить раскопкам Бибихина и силе толстовской мысли. Неужели наша картина мира — фэйк и порча, наведённая школьными учителями. Во всяком случае, история отношений Толстого с Ньютоном конгруэнтна яростному саботажу тов. Гёте. Чего-то самого важного и опасного мы не догоняем в науке, а Толстой догнал и закопал. В смысле, откопал настоящие прямые, вертикальные вопросы. Вертикальный вопрос ответа не имеет, ведь ты, видя свет, говоришь — что это. Чтойность, по Аристотелю, самое простое и недоступное. Бибихин всю жизнь занимался чтойностью, постановкой простых вопросов, на которые мы всегда знаем ответ. Мы знаем ответ, потому что уже всегда отстали, проспали, пропустили, не заметили вопрос — что это.