Пирамида Лосева

Дальше станции Гегель невозможно ехать. Но

Любое наше слово, если изъять его из звучания, ритма, ритуала и насильно разъять на пару «противоположных» понятий — мертворождённо. Например, Тесле не нужна была диалектика, чтобы руками делать уникальные приборы. Как и Юнгу не пригодилось ни одно гегелевское понятие, пришлось создавать свои собственные. Товарищ Ленин сначала чуял звериным чутьём, а потом подвязывал дефиниции «материалиизма и эмпириокритицизма» к задаче взятия власть любой ценой. В результате взятия власти большевиками Гегель стал постаментом тотальной подделки мысли. Но может, за разбивкой всех понятий на пары есть живое движение мысли? Конечно есть, да ещё какое!

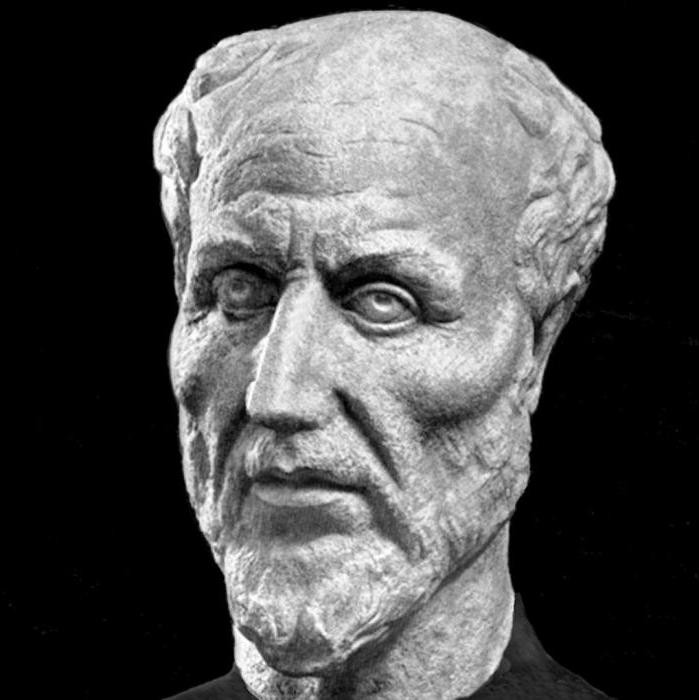

Но страх съел душу философии как вопрошания. Если бы Гегель признал, что надо искать понятие неразличимости количества и качества, категорию неразличимости жизни и смерти, он бы пришёл к саньяме, а это почти невыносимо белому человеку. Да, невыносим процесс слияния и отслаивания от меона, чужого, небытия, мрака и тьмы. Потому так кричал от страха Мефистофель, который есть разум Фауста — нет ничего страшнее тьмы матерей…Чувствовал это и Лосев, пытавшийся выбраться из цемента с помощью тёмного Плотина и его пятистопной пирамиды. Вернее, Лосев всегда прикрывался Плато, а живые идеи брал у внелогичного Плото.

Гипотеза: выход из цемента, каменности и неподвижности мысли — возврат и переосмысление всех древних дефиниций, досократических. У Лосева уже появились краткие, но глубокие рассмотрения отношений элементарных стихий, как первичных модусов неразличимости качества-количества, пространства-времени: воды, огня, земли, воздуха. Это намётки совершенно негегельянского подхода к инструменту рефлексии. Выскочить из гегельянских ходов мысли почти невозможно, о чём и речь. Выскочить — научиться обходиться без разделённости понятий на два полюса, потому что это разделение — от грубости инструментария, то есть манаса.

Гипотеза: если найти понятия, «синтезирующее» качество и количество, возможность и действительность, форму и содержание, случайность и необходимость, и т.д., то мы «снимем» надобность в диалектике. Но смотрите, что происходит — нет слов. Значит, мы в упор не видим реальности переходов и мутаций бытия-небытия. Это невидение древние давно определили майей, назвали обыденным сансарическим неведением. Гегель закрепил на века это неведение. Лосев пытается исправить «неподвижность майи», взять первичную триаду — бытие, небытие, становление — и превратить в стационарную, но живую, правильную исходную позицию для вопрошающего взгляда. Для этого ему пришлось всего Плотина перелопатить. Зачем? Чтобы поставить крест на диалектике, ни много, ни мало. Этого не понял пока ни один лосевед, кроме Бибихина. Но Бибихин это осознал только как разрушительную интенцию Лосева. А ведь Лосев своей крестовой пирамидой «самотождественное различие подвижного покоя» показал самое важное — необходимость безпонятийной саньямы. Это когда все понятия отслаиваются, отпадают как костыли от чистого концентрированного взгляда манаса. Что остаётся? Вот в чём вопрос.

«Диалектика мифа» важнейшая вещь. Диалектика мифа двойственна у Лосева. Конечно, Лосев диалектик, но не всегда творец осознаёт, куда движется и чем интенцируется его мысль. Парадокс, но это так. Если Лосева почитать как завершителя проекта «диалектика», можно увидеть в нём и зачинателя новых, прочно забытых древних вещей. А в Гегеле этого качества нет, несмотря на всё его огромное желание. И не завершил, и не открыл новую главу мысли. Усилил и закрепил майю. Это первое. Второе и важнейшее, если вчитаться — миф у Лосева совсем не находится на пути стройной маршировки попарных категорий. Это состояние, которое ДО всякого понятийного процесса. То есть миф, митота это встреча с собственным подсознанием. А если не брать погашенных, материализованных интуиций психоанализа, то миф встреча с другими отдельными мирами и существами этих миров.

Потому и помещает Лосев миф в бесконечное становление. Бибихин и до него Мамардашвили это отлично осознали — любая мысль не успевает за мифом, потому что мысль — следствие встречи «источника внимания» с «предметом внимания». А ведь мы говорим о становлении души, не признаваемой наукой ни в каком качестве. Это значит, что источник и предмет внимания — само внимание, в котором находятся все возможные миры, причём как объекты. На самом дне субъекта лежит чистая объективность, так что эта очередная пара диалектики не работает в мире мысли, зависяще прежде всего от источника внимания. Отсюда пессимизм Канта насчёт вещи в себе.

Надо деконструировать длиннейшую пирамиду последовательных осознаваний, чтобы добраться до мифа. Чтобы расколдовать процесс размером в две десятых секунды, от прикосновения луча внимания к предмету до понятия, надо тридцать лет тренировки. Все записанные мифы уже не мифы, ибо не бытийны. Встретиться с мифом можно, только если обратить время, а это уже огромная тайна. У буддийских тибетцев это Калачакра, учение о тайне времени. Грандиозная транс-Гималайская экспедиция Рерихов, например, прикрытие для поиска свитка с записью Калачакры.

Но простейший способ почувствовать миф — апофатика (метод даосизма и исихазма одновременно). Видя что-то, понятие, соседний дом, жену, своё вчерашнее настроение, надо перестать фиксировать бесконечные определения, дать им самоисчерпаться (не то, не то, не то…). Тогда на мгновение проглянет нечто, что Хайдеггер называл Dasein, присутствием (его, тебя, себя, их, всех, никого, ничего). Это состояние и будет мифом. Древние люди жили в мифе, допонятийном мире сознания, ничего нам привычного они не осознавали вообще. Платонова пещера именно об этом — понятия это тени, мы прикованы, древние вечные сознания за нами буквально, во сне это ощущение света за спиной, выхода из пещеры, сияющей точки сборки, которую не увидишь, как ни крутись. Древние существа продолжают жить в свете, и это не свет солнца, а нечто, проходящее сквозь все солнца, ради мутаций бытия-небытия. У Набокова есть редкий точный рассказ о «состоянии мифа» — «Ужас».

Непонятен переход от мысли к немысли и обратно, это стало естественной границей философии. Миф у Лосева и есть такой именно переход, причём соотнесённый с проблемой времени, его направлений и ориентаций. К сожалению, Лосев разбрасывался на всё сразу, его огромная «диалектика математики» оказалась слабее, чем малюсенькая мета-математическая статья Флоренского «Мнимости в геометрии». Но

Я вижу, что миф Лосева вписан в сложнейшее устройство сознания, любой мысли здесь и сейчас. Поэтому это вовсе не замкнутая история развития чего-то. Это подобно притчам нового завета. Невозможна точная, правильная мысль о скелете и биологии вообще, если нет ощущения спасительности красивых зубов дохлой собаки (ответ Христа на уныние учеников). Такой скачок от общепринятых дефиниций Лосев сделал, перейдя на более острое и глубинное внимание, так сказать. Если взять разработки антрополога Карлоса Кастанеды, то это подобно переидическому впаданию во второе, сновидческое внимание. Почему этому невозможно научиться? Уже 500 лет люди живут вообще без этого второго, почти высохшего, исчезнувшего внимания. И это причина расцвета так называемой науки.

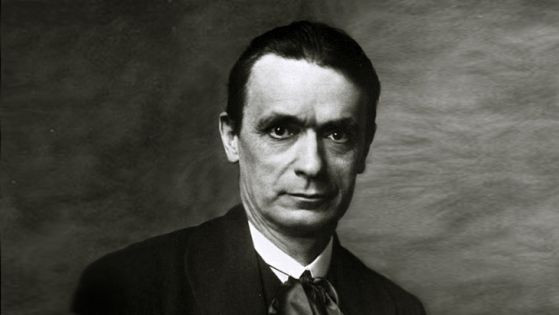

Например, Лосев говорит о спасительности свечки и гибельности лампочки в церкви — на полном диалектическом серьёзе! Похожие интенции иногда и на Западе были, прежде всего у Гёте, у его ученика Шпенглера, Анри Бергсона, и даже Сартра, много у кого. И у всех наших мыслителей вообще, как родовое свойство мысли. Главное отличие такого скачка — ощущательность мысли, то есть признание её объективно-субъективной в основе, в качестве. Осознание мысли как ощущения чужого в себе и мире — ещё у

Например, Тесла все свои изобретения делал, видя во сне. Это совершенно иная мысль, чем та, которой оперировал Гегель. Это конкретная мысль-немысль, связанная со вторым вниманием, протянул руку во сне и взял нечто. Тесла даже машины свои строил не здесь, а там. Это не мысль, а чистая магия, в самом строгом смысле. Но все изобретатели таковы до сих пор. Они древние люди, меняющие науку по единственному для науки спасительному критерию — сновидческому видению мутаций хаоса-формы.