Лев Толстой и "Казаки"

О чем он? О том, что социальная адаптация и личный духовный рост несовместимы, практически без исключений.

Если хочешь быть нормальным в обществе людей, будь как все, что значит — принимай правила игры, которые требуют от тебя не-искренности, не-бескорыстия, не-простоты, криводушия и человекоугодничества.

Это открывается Толстому в раннем возрасте. К 25 годам, к «Детству» и «Севастопольским рассказам» он уже созревающий толстовец с пока непроговариваемым кредо — вся культура строится на лжи, все в культуре благоприятствует греху. Отсюда, из самого центра психологических наблюдений растет антикультурная философия Толстого с ее тотальным отрицанием культурных ценностей, в числе которых семья, школа, государство, патриотизм.

Семья — это вообще специфически толстовская тема, может быть, даже более толстовская, чем религия. Он бесспорно один из самых антисемейных писателей России. Семья — молекула социума, в ней общественные пороки вьют гнездо, с нее все начинается, вокруг нее строятся страшные бесчеловечные конструкции — государство, образование и проч.

Жить в таком мире и быть добрым и честным невозможно. Этот вывод Толстой сделал в самой ранней юности, это его заповедь человечеству, главнейшая характеристика толстовского взгляда на культуру.

Христианство было раскритиковано им, во-первых, потому что церковь с комфортом расположилась внутри общественной системы, потакающей лжи. Собственно несогласие с учением — это только во-вторых. Культурный человек лоялен церкви — из этого наблюдения Толстой делает вывод о ненужности церковного христианства для того, кто стремится стать лучше. Чтобы стать лучше, церковь человеку не нужна, она, как и другие общественные институты, заражена ложью, лицемерием и другими болезнями.

Это принципиально важный и сильно надоедающий мотив у Толстого — «стать лучше», «совершенствоваться». За монотонность проповеди Толстого легко критиковать. Ключевым словом в такой критике могло бы стать страшное слово «морализм».

***

«Один, один! всем все равно есть ли я, или нет меня на свете», — подумал с ужасом бедный мальчик, и ему без шуток захотелось плакать». (“Севастополь в августе 1855 года”)

Герой одного из севастопольских рассказов чувствует страх, приближаясь к месту боевых действий. Формула страха дана с

Поэтому без натяжек можно признать, что Толстой в лучших проявлениях своего таланта — экзистенциалист. (Достоевский портит свой экзистенциализм политической ангажированностью.) Но чем глубже его наблюдения, тем — как и подобает экзистенциальной философии — пессимистичнее его тон.

Если ложь и зло могут быть побеждены, или, по крайней мере, уменьшены силой духовного совершенствования, то страх смерти и страх одиночества гнездятся где-то слишком глубоко и, видимо, от них нельзя избавиться вообще никогда.

Таков грех толстовского морализма — он начинает с верного описания болезни, но вместо лекарства протягивает муляж и гомеопатию.

Общественная программа Толстого — не средство от страха смерти. Толстой чувствует angst не слабее, чем Достоевский, но angst кошением травы и ношением бороды не уберешь. Angst не от культуры, angst — изнутри.

Двигаясь от почитания к внимательному чтению, видишь, что в определенном смысле Толстой — ужаснейший писатель. Не в смысле плохой и не в смысле навевающий нуминозное, а в том смысле, в каком можно назвать ужасным эстетический аспект морализма и его уродующий, разрушительный эффект.

Толстым кормят несмышленых школьников, которые только начинают жить и о жизни имеют часто довольно отдаленное представление. Как правило, учителя и составители хрестоматий не настолько умны, чтобы признать и громко обозначить революционность жизненной философии Толстого.

Он показывает читателям, что общественная жизнь состоит исключительно из лжи и притворства, а человек бессознательно впитывает это зло, и чем успешнее он учится злу, тем удачнее складывается его жизнь. Вот такой урок.

Если школьники увидят то, что показывает им Толстой, они, поверив писателю, бросят все и уйдут в революционное подполье. Никакой аттестат им уже не нужен. К счастью для родителей, Толстого преподают в таком приторном и глупом виде, что можно не беспокоиться о последствиях.

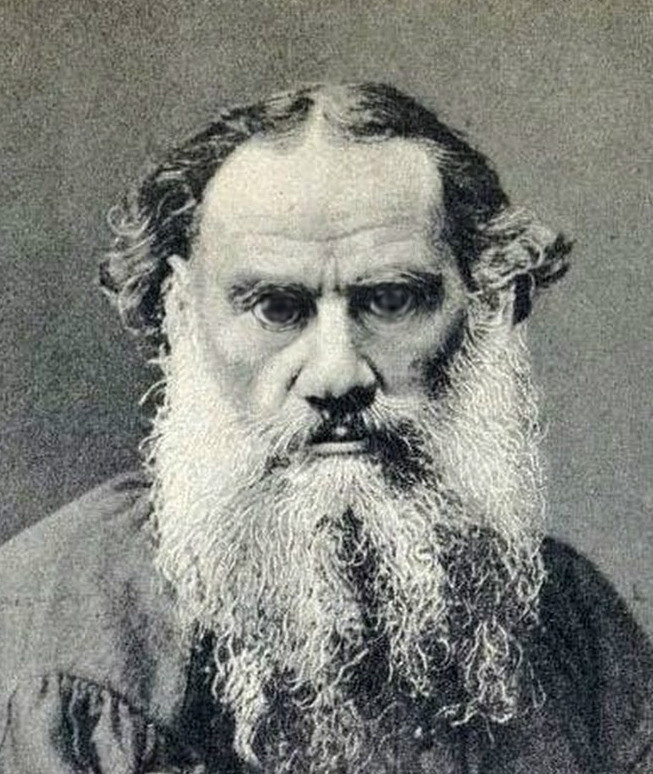

Не только школьный Толстой, но и его образ в мировом пантеоне для les monstres sacres ущербен. “Толстой больше, чем кто-либо из русских, вскопал и подготовил почву для бурного взрыва; этого радикал-революционера мы, на Западе, введенные в заблуждение его патриархальной бородой и некоторой мягкостью учения, склонны принимать исключительно за апостола кротости”. (Стефан Цвейг)

Как проповедник Толстой благословляет не жить, а остановиться и ужаснуться. «Духовность» Толстого не созидает. Тот же Цвейг верно улавливает направление проповеди: “Регрессивное, угнетающее учение, толкающее в духовную тупость”.

Поэтому статус Толстого в русской культуре парадоксален — юродивый анархист, умственно разбалансированный одиночка, бунтующий против людского покоя.

Из Толстого дети выносят первый бал Наташи Ростовой с киноактером Тихоновым в роли Андрея Болконского. То есть вместо мощной культуроборческой философии на первый план в школьном прочтении выставляется мифология. Вся эта пышность интерьеров, реверансы и мадмуазели были мифологичны уже во время написания «Войны и мира». Толстой намечтал золотой век русского дворянства, а в XX веке советский плебс домечтал свое — к золотой картинке прибавилась жажда описанного Толстым comme il faut (описанного не без насмешки, но, чтобы эту насмешку увидеть, нужно уметь читать не по трафарету), жажда, критически мучившая вежливых и образованных людей, вынужденных жить в как бы бесклассовом обществе, сиречь среди хамов.

Толстой стал конструктором манекена под названием русская барышня (Наташа Ростова). Это очень обидно, потому что сам Толстой описал идеальных, с его точки зрения, женщин в образе ссыльных в «Воскресении» — они бесполые спиритуалистки без вкуса, цвета и запаха, в них нет ничего женского, в том числе и того невротического комплекса принцессы, олицетворением которого в народном бессознательном стала трепетная Наташа. Проститутка Маслова переживает духовное воскресение, а революционерка Марья Павловна просто ненавидит все, связанное с полом как «что-то непонятное и вместе с тем отвратительное и оскорбительное для человеческого достоинства».

Лично Толстой брезгует и презирает культ галантности, так же как и все, что служит гладкому функционированию общественных коммуникативных механизмов.

Ко многим вещам он относится как образцовый манихей. “Никогда, никогда не женись” в “Войне и мире” пролистывается как всего лишь одна из реплик, но это ведь сам Толстой говорит читателю, это его заповедь, его урок, его великая скопческая максима.

«У нравственного человека семейные отношения сложны, у безнравственного все гладко”; “Любовь настоящая только та, предмет которой непривлекателен”; "Живут истинной жизнью только старики и дети, свободные от половой похоти. Остальные только завод для продолжения животных».

Соглашаться с подобными толстовскими афоризмами опасно, с точки зрения душевной гигиены. Но авторитет старца так силен, что ему легко удается под маскировкой мудрости втащить в русский дискурс свое угрюмое разочарование.

***

«Анна Каренина» — укрупнение «Крейцеровой сонаты». Антисемейное произведение, самое, что ни на есть деструктивное и даже экстремистское. Там все плохо: и брак как институт, систематизирующий половую любовь, и роман на стороне как противоположность этому институту. Всё — грех, порок, всё несет разочарование и только.

В том же ряду «Семейное счастие» — о том, как бывает. Первая строчка «Анны Карениной» в свете этого произведения читается как циничная насмешка.

Формула собственного семейного конфликта Толстого — быть собой или быть фигурой в семейной расстановке Хеллингера. Семья Толстого — биологическая ниша, перенаселенная патогенными микробами. Образцовый семейный психопатический круг выглядит так — когда у Толстого эпилептический приступ (патограф Толстого Н. Осипов называет это «аффективной формой эпилепсии», то есть «судороги с обмороком/без слабоумия/на нервной почве»), его жена говорит дочери:

«Я больше тебя страдаю: ты теряешь отца, а я теряю мужа, в смерти которого я виновата!»

Реплика — эталон внутрисемейной торговли чувствами. Семья функционирует как биржа, на которой определяется цена страдания своего и чужого. Главные товары на бирже называются вина, страдание, болезнь, смерть, любовь, внимание. Никакого семейного счастья на этой бирже быть не может, и все семьи одинаково в этом убеждаются.

К тому же супруга Толстого — истероидная психопатка, которая во время ссор с мужем выбегает на улицу неодетой, валяется на земле, рыдает. Истеричка с характерным двойственным отношением к сексуальности — жалуется на то, что “Я была всю жизнь только самкой и переписчицей!” и одновременно на то, что муж в 75 лет ослабел в постели.

Ничего в описанной в «Семейном счастье» семье не ломается, никто никому не изменяет, ныряний в омут с головой не происходит. История семьи поворачивается, когда семья из уединения в деревне, переселяется в «свет». То есть из отшельничества в мир людей. В мире людей, как выясняется, интимное чувство единения и любви рассеивается, теряет вкус, блекнет. Это не трагедия, это вообще не такое уж серьезное событие. Это не событие вовсе, это жизнь, жизнь в социуме.

Для Толстого социум — это атмосфера, напичканная невидимой инфекцией греха. Достаточно просто присутствовать там, чтобы заразиться и испортиться. Только скопчество и антикультурная нетовщина могут спасти.

В личной истории Толстого струна боли в семье натянулась немного в другой плоскости. Его жена — несчастная жена сектанта. Об этом разделении сказано в Евангелии: “Враги человеку домашние его”. Напряжение тем сильнее, чем важнее для сектанта убежденность в том, что он сделал самое главное — нашел истину! Для Толстого это важнее всего — как человек и как писатель он зациклен на правильном жизненном порядке, для которого он использует слово Бог.

Слово используется вне

И еще: “Бог-творец, бог-личность совершенно излишнее и произвольное представление”. Тем страннее и нелепее неустанное повторение других слов — «вера», «помоги, укрепи».

***

Нибур отчасти прав, когда причисляет Толстого к антикультурным христианам вместе с Тертуллианом. Антикультурность Толстого состоит из ряда протестов:

1) Радикальная критика, настоящее отвращение по отношению к системам общественных связей, то есть к обществу как таковому. Это критика всех тех необходимых условностей, существующих в мире людей, пока люди не переселились в Царство Божье. Эти условности неизбежны и поэтому критика выглядит как наивная и даже инфантильная, с одной стороны, и как пуританский ригоризм, с другой стороны.

«Прекрасный, светский, милый человек» — так в «И свет во тьме светит» характеризуется персонаж, полностью, противопоставленный учению Толстого.

«Антикультурное» христианство, по Нибуру, выражается в антиномии “Христос против культуры”. Или с Богом, или с миром.

Вариантов критики такой позиции множество. Хороший образ предлагает С. Булгаков — не перпендикулярное столкновение, а диагональ. В одно и то же время открытость миру и апостольское “Не любите мира, ни того, что в мире”:

«Христианское учение выражается в двух порядках идей, находящихся между собою в антиномическом отношении. Оно объемлет в себе и мироотречную, выводящую из истории и мира мораль монашества или юродства, и религиозную этику профессионального мирского труда /…/ Путь христианской жизни идет поэтому не по горизонтали и не по вертикали, но по диагонали, которая может приближаться более то к первой, то ко второй, в зависимости от преобладающего типа благочестия».

Нагорная проповедь, как пишет Булгаков, не отрицает государство и т. п., она имеет в виду то настроение, в котором все это не важно. Иными словами, христианская религиозность похожа на лирическое настроение, которое мешает думает о

2) Толстой не принимает государство как историческое явление, как идею, как принцип. В этом самая популярная черта толстовства. «Непротивление злу насилием» — имеется в виду в первую очередь государственное насилие. Водянистое многословие Ильина о “сопротивлении злу силой” промахивается мимо цели. Государство по определению есть сила, актуализирующаяся только в насилии. В этом смысле Ильин и его почитатели выглядят инфантильнее даже самого Толстого, когда пропагандируют сказочное (православное) государство добра и доброй силы.

3) Общество не становится лучше

«Мы говорим о прогрессе электрических телеграфов. Очевидно, что выгода и приложение телеграфа только для высшего, так называемого образованного, класса. Народ же, 9/10, только слышит гудение проволок и только стеснен несправедливо строгим законом о повреждении телеграфов».

Невозможно не рассмеяться в ответ. Поставили среди первобытных дикарей неведомую штуку с проволокой и запретили ее ломать. Скучные, зашоренные, неразвитые люди с микроскопическим кругозором скорее сломают, чем поинтересуются, что за штука такая и какая от нее может быть польза. Приходит к ним утомленный светским обществом потрепанный франт из столицы (см. первые страницы “Казаков”) и говорит: "Нет там ничего полезного в этих проволоках, суета одна и лицемерие, ломайте их смело, ребята!”

В своем луддизме, имитируя то, что считает народной естественностью, он не может время от времени не впадать в абсурд, уклоняясь в неприкрытое слабоумие. Например:

“Прошу читателя заметить, что Гомер, Сократ, Аристотель, немецкие сказки и песни, русский эпос и, наконец, Библия и Евангелие не нуждались в книгопечатании для того, чтобы остаться вечными”.

Розанов писал: читаю Спенсера и прямо таки хочется схватить его за бороду и вытрясти из него всю дурь. Вот иногда такое же чувствуешь, когда читаешь Толстого.

Многие рассуждения Толстого — не что иное, как барская блажь. Он пишет о «стене чистоты и образования», отделяющей богатых от бедных. Разрушение этой стены, по мысли Толстого, начнется с того, что просвещенные люди отрастят мохнатые бороды и покроются корочкой грязи, да струпьями благоприобретенного невежества, вместо того, чтобы помыть простолюдина и обучить его грамоте.

4) Скопческая философия пола. Любовь Нехлюдова и Масловой это моралистическая подделка, нечто еще более ненастоящее, чем ухаживания князя Мышкина у Достоевского. Под флагом «Крейцеровой сонаты» Толстой брезгливо осуждает все, что связано с сексуальностью. Толстой — писатель-до-Фрейда, но и в эпоху до-Фрейда главнейшее место сексуальности в человеческой природе не было секретом.

Взять хотя бы страдания по плоти бывшего манихея Августина. Манихей манихея видит издалека. В отношении к половой любви Толстой — манихей, а не хиппи. Make love, not war — не его лозунг, потому что он не любит любовь. Прекрасно зная, какое место пол занимает в культуре, он не может смириться с самим существование пола. Если бы не было пола, не было бы семьи, следовательно, по Энгельсу, не было бы собственности и государства — всего того, что осуждает Толстой.

Н. Осипов — советский психиатр, один из первых в стране увлекся патографией русских классиков с позиций психоанализа — писал о Толстом: «Вытесненная, подавленная сексуальность и ее изживание в аутосадистических актах».

Изживание подавленной сексуальности в аутосадистических актах — да это же русская духовность! (сказал бы русофоб).

К этим четырем пунктам можно добавить антирелигиозность Толстого. Религия ему неприятна не только потому что это метафизическая философия, чересчур усложняющая жизнь. Религия — это дело церкви, а церковь слишком влиятельный в культуре институт. К тому же в старой России это государственное ведомство, казенная контора.

Антикультурный пафос Толстого превращает его в сектанта. Об этом стесняются говорить, но он не просто писатель и философ, а тот самый тоталитарный сектант, которых так боятся обыватели. Если же кто открыто объявляет его сектантом, то это кликуши-ревнители, радующиеся возможности вцепиться кому-нибудь в бороду и тем самым публично показать свою пылкую религиозность.

Педагогика Толстого противоположна любой другой педагогике, нацеленной на обучение детей жизни в реальном мире. В этом мире Толстому не нравится решительно все, поэтому ничего хорошего в том, чтобы помогать детям стать участниками этого мира, он не видит: «Я убежден, что воспитатель только потому может с таким жаром заниматься воспитанием ребенка, что в основе этого стремления лежит зависть к чистоте ребенка и желание сделать его похожим на себя, то есть больше испорченным».

Такие убеждения не мешали ему с наслаждением воспитывать своих любимых крестьянских ребятишек. В анекдотах Хармса у него именно такое амплуа — страшилище с костылем, которое гоняется за детьми, чтобы затащить их к себе и учить, учить, учить.

«Я воспитывал своих яснополянских мальчиков смело. Я знал, что каков бы я ни был, наверное мое влияние на них будет лучше того, какому бы они могли подчиниться без меня», — иными словами, только я знаю, что хорошо, а что плохо, я все вижу правильно, всех обличил и все осудил, теперь идите ко мне, дети, буду вас учить жизни.

Так говорит один из первостепенных авторитетов в каноне официальной культуры. Статус затмевает правду — неумный (неприятный дурак, кажется иногда) бунтарь, идущий вообще против всего «нормального».

В шуточном тексте «Скорбный лист душевнобольных яснополянского госпиталя» Толстой сам о себе: «Пункт помешательства в том, что больной считает возможным изменить жизнь других людей словами. Признаки общие:…раздражительная многоречивость…» Так и есть.

Хармсовский Толстой с ночным горшком — «кое-что сделал, хочу всем показать» — совершенно точное изображение. Большой человек, к которому относятся с уважением a priori, ходит и пристает к людям со своей «истиной». Навязчивый, всем надоевший старик, как нищий, выманивающий деньги и удивляющийся, почему люди не верят его вранью.

Был бы Толстой менее неприятным, ему бы поверили. Идеальное смирение (святость) не оставляет места для самооправдания. Но Толстой увлеченно оправдывается, он обижен и он винит других людей.

Не было бы никакой «проблемы позднего Толстого», если бы он мог сразу после пережитого самадхи (просветления) сказать: «Я в доме хозяин». Вместо жизненной практики он воплотил свое просветление в литературу, в публицистику, в учение — за это его справедливо упрекали.

Ленин — вот, кто практиковал, а не страдал от непонимания. Выдавил из себя дворянство, православие, государство, семью. Пока люди типа Толстого увлеченно катали колесо Дхармы, он практически уничтожал то, что ненавидел.

***

Размышления о Толстом интереснее самих текстов Толстого. Толстой, как гладкое и белое яйцо, удобно ложащееся в ладонь. Интрига Толстого доступна для рассматривания так же, как ясен его стиль.

Самый интригующий момент — это, конечно же, не отношения Толстого к религии. Острота Толстого в другой плоскости. В концентрированной форме главная проблема писателя-великана находится в раннем тексте — в “Казаках”.

Точнее, не в самом тексте. “Казаки” интересны тем, что это гениальное произведение, написанное человеком, который его не понял. Жизнь и творчество Толстого, включая его многословные рефлексии на тему собственной жизни и творчества, разворачиваются из “Казаков”, как свиток, скрученный в трубочку. Весь Толстой, учительствующий и пишущий, — это попытка опровергнуть центральную мудрость “Казаков”. И это при том, что сам писатель считал, что мысли, продуманные им на Кавказе, определили всю его жизнь.

Повесть звучит лучше, чем сотни очень хороших статей, написанных современниками, вежливо и почтительно указывавшими на противоречивость толстовской философии. Повесть — ответ. Ответ, данный до того, как сам автор смог сформулировать вопрос.

В этом привлекательный парадокс Толстого. Он сразу же увидел нечто важнейшее и художественно описал увиденное, чтобы потом всю жизнь, в особенности последние лет тридцать, ходить с завязанными глазами в поисках увиденного.

Кто-то из авторов Серебряного века писал о “самопожирании” Толстого. Имеется в виду эстетико-идеологический протест человека против собственного творчества. Толстой не одинок в этом. Но мало кто показывает столь четко прорисованную иллюстрацию великой тайне оживающего искусства и сбывающегося вымысла.

Всю свою жизнь — учитывая общественный вес Толстого, то не только свою, но и миллионы чужих жизней — он пытался вписать в некий иллюзорный проект Анти-”Казаки”. То, что было в повести опровергнуто однозначно, с силой математического закона, с убедительностью факта, преподается в качестве идеала для подражания. Преподается в ужасно занудном стиле, в стиле приставучего старика, наполовину городского сумасшедшего.

Известны слова Толстого о том, что единственный способ изложить идею “Войны и мира” — это написать ее с первой до последней страницы. “Казаки”, написанные и непонятые автором, можно было бы использовать в качестве единственного по природе своей неопровергаемого свидетельства ложности сонма слов, изреченных Толстым позднее.

Чтобы понять слова Мережковского о Толстом “недостаточно умен для своего гения”, надо прочитать именно “Казаков”. В то же время любой, кто читает, а не почитает писателя, прекрасно понимает напрасность этого труда — опровержение учения Толстого. Точно так же об отлучении Толстого от Церкви жалеют только те, кто одинаково далек и от Толстого, и от Церкви.

В “Казаках” Толстой не понял три вещи.

Первая прочитывается в повести без труда, потому что автор практически прямым текстом проговаривает ее: культурному человеку никуда не деться от культуры. Культура — не есть что-то плохое, а природа — не есть что-то по определению хорошее. В руссоистском противопоставлении чистой природы и испорченной культуры сердце Толстого склоняется к природе. Но в “Казаках” руссоистский дикарь саморазоблачается. Анти-культурный проект Оленина проваливается, во-первых, оттого что он невозможен — культурное пропитывает человека от рождения. Теория универсальной грамматики говорит, что языковые паттерны существуют в мозге уже при рождении. То есть человек обречен быть в культуре. Если нельзя никуда деться от языка, то и от культуры не убежать.

Пробоина в антикультурной позиции анахоретов именно здесь. Ушедший из мира от мира (от культуры) не уходит от языка. По крайней мере так в христианстве, религии Слова. Нечитающая Мария Египетская цитирует Писание. Это чудо показывает — чтобы быть христианином, не обязательно читать. Чтобы быть сопричастным Логосу, достаточно иметь речь, быть словесным животным, говорить и слышать.

(Я понимаю, что отсюда было бы здорово перекинуть мост к Зерзану, к тому, кто довел антикультурную тенденцию мысли, как мне думается, до апофеоза. Его утопический идеал включает в себя освобождение от

Вторая причина провала Оленина в том, что он, представитель Культурного, на практике оказывается лучше казаков, представителей Природного. Ему нечему учиться у них. Он добродетельнее, красивее, выше.

Толстой жизнь свою положит на то, чтобы проповедовать обратное, звать интеллигенцию учиться у народа, мыть ноги простолюдинам, слушать народную мудрость: «Люди народа свежее, сильнее, могучее, самостоятельнее, справедливее, человечнее и, главное нужнее людей, как бы то ни было воспитанных». Марксист Троцкий обозвал такое народничество “мессианистическим мужикофильством”.

Поклонение народу, который нужнее, довело интеллигенцию до самоуничтожения. Блок так и пишет: “Если интеллигенция все более пропитывается ‘волею к смерти’, то народ искони носит в себе “волю к жизни”. Народу жить, интеллигенции умирать. Карикатурный апофеоз такого умонастроения — Васисуалий Лоханкин, ищущий высшей правды в том, что его унижает народ.

Блок, кстати говоря, вполне по-лоханкински смотрел на революцию. Революционеры во имя народа уничтожали все не-народное вокруг себя (Толстой только внутри себя). Блок ничего не разрушает, ни с чем на баррикадах не борется, но он говорит отчаянное “да" — когда спалили Шахматово, он чуть ли не радовался этому. Та Россия, в которой он жил, покончила с собой. Об этом его метафорическое толкование другой метафоры, гоголевской тройки:

“Что, если тройка, вокруг которой, “гремит и становится ветром разорванный воздух”, — летит прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройки, на верную гибель”.

Еще точнее:

“Какое право имеем мы (мозг страны) нашим дрянным буржуазным недоверием оскорблять умный, спокойный и многознающий революционный народ?

Нервы расстроены. Нет, я не удивлюсь еще раз, если нас перережут во имя порядка” (19.06.1917).

Если режут, значит, есть за что: “Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа”.

Кто гадит? Кто-либо хотя бы чуть-чуть похожий на Блока, способен гадить? Нет, Блоки не гадят. Он не насилует и не гадит, тем более в отместку. Но одобряет тех, кто гадит, потому что он не был бы поэтом, если бы побрезговал революцией только потому что во время революции гадят. Гадят, да. Но ведь гадят в ответ на насилие.

Это не ажиотажный восторг в связи с победой инородного класса, которому принято сочувствовать и покрываться стигматами, глядя на его несчастья. Это глубоко личное — наконец-то сгинет все, что меня так терзало. Революция — лечебный апокалипсис для неврастеника Блока. (Для Толстого это был бы идеальный выход из сложной семейной ситуации, если б его усадьбу сожгли.)

И, наконец, еще одна большая вещь, присутствующая в “Казаках” и не увиденная Толстым. Она не так доступна и не прочитывается сразу, первым взглядом. В ней больше психологии, чем социологии. Если одной фразой, то так — желание “быть как другой” невыполнимо и грешно. Отношение к другому может быть психологически доброкачественным, а может быть отравленным завистью, смертным грехом, запрещенным десятой заповедью.

***

Итак, «Казаки» это отчет об эксперименте.

«— У вас фальчь, все фальчь.

Оленин не стал отвечать. Он слишком был согласен, что все было фальчь в том мире, в котором он жил и в который возвращался».

Эксперимент состоял в том, чтобы эмигрировать из мира, в котором все «фальчь», в природу, туда, где живут натуральные люди, руссоистские адамы.

Оленин ходит там завороженный, среди неба, гор и абсолютно других людей. Он влюбляется в их мир, влюбляется в Марьяну, девушку-репрезентацию. Репрезентирует она Другого, но не в лакановском смысле, а в смысле перевернутого афоризма Сартра (“Ад — это другие”) — “Другие — это рай”. Марьяна — рай, привлекательная интрига другого человека.

Эксперимент проваливается, потому что у всех встреченных людей такая же узкая душа, как и у тех, от кого бежал Оленин. Оказалось, что другие не лучше тех, кто остается за спиной Оленина, в городе. Сам Толстой этого не понял. Написал гениальное и не понял в чем гениальность. Как если бы Менделеев увидел во сне таблицу элементов, запомнил ее, по пробуждении нарисовал ее, но объяснить никому не смог бы, потому что сам ничего не понял.

Толстой нарисовал другой принцип существования, иной модус, иной тип жизни. Ему вместе с Олениным кажется, что это более аутентичный и более качественный способ жить, чем тот, который в Москве и Петербурге. И вся повесть на самом деле о том, что разница лишь в оформлении — там дома, рестораны, лакеи, а здесь горы, сады и джигиты.

В природных людях, которыми восхищается Оленин, восхищается тем сильнее, чем труднее ему самому стать таким — в них не меньше скуки, чем в культурных людях. По причине своей необразованности, неотесанности они обладают более узким кругозором. Они не любопытные, одномерные люди. Маркузе не назвал бы их одномерными, потому что они не подключены к обществу потребления, у них нет телевизора. Был бы у них телевизор, они бы смотрели телевизор. То, что одухотворяет их облик, от них не зависит — это, во-первых, природная среда, во-вторых, образ жизни, далекий от государства, карьеризма, лицемерия и проч. Подберется к ним цивилизация, вся натуральность испарится как не бывало.

Их слабость ярче всего показана в эпизоде с подарком, который Оленин делает казаку. Казак думает все, что угодно, но даже краешком ума не приближается к тому просветленному состоянию духа, в котором Оленин делает этот подарок.

Толстой видит, очень четко видит, что для просветления необходима духовная работа, а для работы нужно как минимум осознание своего несовершенства. Культурному человеку

Таким образом, это абсолютно анти-руссоистская и

Казаки не страдают, не ищут, не любят. Марьяна ведь не любит, она просто здоровая девка, инстинктивно чувствующая свою зависимость от мужчин, вот и все. Для нее это обычная возрастная игра, которая как у всех животных, должна произойти в определенный период — олени в этот период ломают друг другу рога, рыбы плывут куда-то стаями, а такие как Марьяна хихикают, шепчут что-то подружкам, танцуют в хороводе.

Оленин влюбляется в нее, и сам деградирует до ее уровня. Он-то думает, что наоборот куда-то поднимается, а на деле опускается до уровня флоры и фауны. Ибо с такой как Марьяна ему не о чем говорить, нечего с ней вместе делать, у них нет общей темы в жизни. Она ниже его. (Не-говорящий человек хуже говорящего.) Если он на это соглашается, если он хочет сломать себе судьбу ради чужого, бесконечно чужого человека — значит, он не дорос до тех вопросов, которые сам себе ставит.

Толстой повторяет ту же ошибку. В первую очередь, в культе природной простоты, которая, как показывают «Казаки», не больше, чем душевная недоразвитость.

***

C мотива противопоставления «народной простоты» культуре господ “Казаки” начинаются. Первые же абзацы, в которых панорамно показывается город, содержат экстракт толстовского культуроборчества. «Простые» идут трудиться. Утро рабочего — начало рабочего дня. Утро господ — переливание из «пустого в порожнее».

Подразумевается, что культура — только господская, другой не бывает. Искусство, которым увлечены господа, представляется чем-то образцово пустым.

В другом месте Толстой пишет:

«Слушая эту оперу, я невольно представил себе почтенного, умного, грамотного деревенского рабочего человека, преимущественно из тех умных, истинно религиозных людей, которых я знаю из народа, и воображал себе то ужасное недоумение, в которое пришел бы такой человек, если ему показали то, что я видел в этот вечер».

Толстой смотрит на искусство глазами простеца, через чужой ум. Это очень глупый способ взаимодействовать с миром искусства. Так делают цензоры, профессионально воображающие реакцию “обычного читателя”.

Толстовское описание постановки вагнеровской оперы — клинический случай. Будто умственно отсталый с неразвитым абстрактным мышлением и с кастрированной фантазией смотрит на сложную систему знаков и обиженно пускает слюни: «Не хочу! Не понимаю!» Надо дать ему деревянную лошадку и азбуку с картинками в полстраницы.

Толстой, как герой «Казаков», в помрачении влюбленности подражает тому, в кого он влюбился — подражает так называемому народу, который в театры не ходит, потому что туда в лаптях не пускают. В лаптях — это всегда по-настоящему, а в трико на сцене, да еще под «непонятную» музыку это всегда фальшь.

Русские революционеры так и делали — влюблялись в народ, перевоплощались в людей из народа и в результате принялись делать народ счастливым, попутно разрушая все недостаточно чумазое, т. е. недостаточно народное.

Толстовское народопоклонничество больше говорит о самом Толстом, чем о народе, под которым понимаются чумазые крестьяне/пролетарии, чье главное достоинство в том, что они якобы ближе к правде жизни, чем высшие классы. Они «проще», а потому интереснее пресытившемуся столичному юноше. Культурные люди, как он считает, на самом деле пустышки:

«Мы думаем, что чувства, испытываемые людьми нашего времени и круга, очень значительны и разнообразны, а между тем в действительности почти все чувства людей нашего круга сводятся к трем, очень ничтожным и несложным чувствам: к чувству гордости, половой похоти и к чувству тоски жизни».

Когда Толстой вот так юродствует или когда выглядит как юродивый, он силен и убедителен. Его обличения временами звучат в той же тональности, что и святоотеческие проповеди, с яростью нигилизма, наотмашь, беспощадно.

Но можно ли доверять неумному человеку? Нужно ли?

У Парамонова в “Конце стиля” написано о любви к классикам без веры тому, что они, классики, говорят. Толстой так старается разрушить все, на чем могла бы расти любовь к нему, что в итоге принимает черты того самого хармсовского вздорного деда-маразматика с ночным горшком. Он всем смертельно надоел.

Толстой многословно, многостранично талдычит без устали одно и то же — я не доволен тем, как живу, мне плохо, и я предлагаю изменить весь мир, потому что внутри меня набухла большая моральная опухоль, нерешаемый конфликт. Такие люди, если они не молодые, а в возрасте, навевают тяжелое уныние при встрече. Они похожи на алкоголиков, чей характерный симптом — саможаление в есенинском духе.

То как

Это психопатическая ролевая игра — переодеться в мужика, отрезать все мысли и чувства, которые не свойственны мужику.

Другой вариант — Толстой и в самом деле был мужиком, т.е. простоватым, гениально наблюдательным, но неглубоким человеком, в юности разочаровавшемся в себе и в людях. Цвейг называет Толстого “культурнейшим русским”, но разве культурный человек скажет так:

«Как это в медном небе живет и умирает луна и как это снег блестит, как песок? Все это уже не только непонятно, но, под предлогом передачи настроения, набор неверных сравнений и слов».

Это уже самое настоящее брюзжание ханжи и Скалозуба. Бесчувственность и языковая глухота — иначе не скажешь.

О Бодлере и Верлене: «Оба притом не только совершенно лишены наивности, искренности и простоты, но оба преисполнены искусственности, оригинальничания и самомнения. так что в наименее плохих их произведениях видишь больше г-на Бодлера или Верлена, чем то, что они изображают».

Сам Толстой за искренностью и простотой «ходил в народ», к «наивным» людям. Что может быть искусственнее хождений в народ?

То, что в стихах Бодлера больше Бодлера, чем чего-либо, это верно подмечено, но так все и будет развиваться — в битве классицизма и романтизма (у Бердяева есть такая фраза) побеждает романтизм и главным в поэзии становится душа поэта. (В ХХ веке, конечно, классицизм еще неоднократно встанет из могилы в разнообразных тоталитарных формах.)

Что интересно, плохому и непонятному искусству конца XIX века Толстой противопоставляет между прочим Шопена. Но Шопен — романтик, и еще какой. В нем избыточно много хаотической чувственности, и его музыка уж явно более «непонятна», чем Вивальди или Бах.

«Жемчужины» толстовской эстетической философии в его текстах о литературе:

“Есть сочинения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина, Филарета. И все эти журналы и сочинения, несмотря на давность существования, не известны, не нужны для народа и не приносят ему никакой выгоды. Я говорил уже об опытах, деланных мною для привития нашей общественной литературы народу. Я убедился, в чем может убедиться каждый, что для того, чтобы человеку из русского народа полюбить чтение “Бориса Годунова” Пушкина или историю Соловьева, надобно этому человеку перестать быть тем, чем он есть, т. е. человеком независимым, удовлетворяющим всем своим человеческим потребностям”.

Хочется добавить — и ничего кроме своих примитивных потребностей не знающий, потому что ограниченный и унылый мужлан, bydlo. В том же тексте Толстой от имени народа жалуется на то, что из “культурных” книг мужики не узнают о том, как плести лапти. Конечно, такому примитивному существу придется стать другим, чтобы «полюбить чтение». Чтобы заинтересоваться Пушкиным, стать образованным и культурным, действительно, надо отказаться от того, что Толстой почему-то называет “независимостью”. Если это независимость, то это независимость голого человека от одежды.

“И потому я должен склониться на сторону народа, на том основании, что, 1-е, народа больше, чем общества, и что потому должно предположить, что большая доля правды на стороне народа; 2-е и главное ≈ потому, что народ без общества прогрессистов мог бы жить и удовлетворять всем своим человеческим потребностям, как-то: трудиться, веселиться, любить, мыслить и творить художественные произведения”.

О первом пункте даже неловко говорить. “Кого больше, тот и прав”. Какой смысл тогда то и дело ссылаться на Сократа и Евангелие, если ты веришь в безупречную правоту большинства?

Какое

Нуминозный ужас внушает историческая справедливость, расставившая в итоге правильные оценки в классный журнал российской культуры — народопоклонники (демотеисты) из высших слоев, начиная с Софьи Перовской, заканчивая Лениным, похоронили “прогрессистов” во имя народа, а вместе с “прогрессистами” и саму культуру, и сам народ в придачу.

***

При желании и при условии минимальной доброжелательности по отношению к Толстому, можно вычленить некий философской экстракт его примитивистской эстетической теории.

Он постоянно говорит: непонятно, непонятно, в чем смысл, в чем смысл. Это оттого, что Толстой разжаловал Красоту, отставил ее на задний план после Добра. У Джона Китса: “Beauty is truth, truth beauty,” — that is all / Ye know on earth, and all ye need to know". У Толстого наоборот.

Это самое ужасное в нем. Именно в разговоре об эстетике он показывает свое лицо — лицо злого, несчастного деда, который если и был когда-то молодым, то потом всю жизнь в этом раскаивался.

Хочется крикнуть ему: Бесчувственный, деревянный мужлан! иди коси траву со своими чумазиками, плети лапти и утешайся лошадиной простотой, спасающей тебя от сложных чувств! Ты не любишь любовь и красоту, и прикрываешься учением о простоте и народе.

Калокагатия древних греков для скопца Толстого есть признак низкого уровня развития древних по сравнению с христианами, которые, на радость Толстому, отодвинули Красоту. Добро для Толстого — метафизическая категория, в то время как Красота — субъективно-психологическая: «Понятие красоты не только не совпадает с добром, но скорее противоположно ему, так как добро большею частью совпадает с победой над пристрастиями, красота же есть основание всех наших пристрастий. Чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы удаляемся от добра».

В таком брюзжании Толстой увлекается и оказывается за пределами той самой гуманистической системы ценностей, голосом которой его повсеместно считают. Он, сам того не зная, строит фундамент под здание эстетической философии такого в высшей степени народного государства как СССР. Вот принцип, чьим авторитетом оправдывалось уничтожение всего живого и интересного в культуре: «Утверждение о том, что искусство может быть хорошим искусством, а между тем быть непонятным большому количеству людей, до такой степени несправедливо, последствия его до такой степени пагубны для искусства, и вместе с тем так распространено, так въелось в наше представление, что нельзя достаточно разъяснить всю несообразность его». И еще: «Хорошее искусство всегда понятно всем». Автор надписи на транспаранте — Л. Толстой.

И не только СССР систематизировал свою культурную политику на этом принципе. Нацистская Германия, китайская культурная революция — все тоталитарные государства очень любят «понятное» искусство и стараются истребить «непонятное».

Вот еще пример того, как, скатываясь в упрощенчество, Толстой скатывается в маразм. Он считает, что искусство либо действует на любого, либо это не искусство: «Если искусство не трогает, то нельзя говорить, что это происходит от непонимания зрителем и слушателем, а можно и должно заключить из этого только то, что это или дурное искусство, или вовсе не искусство».

Пример хорошего, по Толстому, «понятного» искусства (вдобавок к Шопену, композитору для барышень) — это библейские повествования. Здесь Толстой попадает прямиком пальцем в небо. Его редакция Евангелия — «понятная» до приторности.

Затея создать «новую религию» — это, во-первых, пошлость. Если Толстой литературный гений, то почему же он не почувствовал эстетическую ошибочность (уродство) идеи «новой религии»?

Религиозные или мифологические тексты не бывают «понятными» в принципе. Они становятся такими только если убрать из них все собственно религиозное, чем и занимался Толстой. У него вышла ублюдочная фальсификация, катастрофическая литературная неудача. Удивительно, как мастер слова, внимательный инженер дискурса, оказался способным написать столько бездарных текстов, вроде переложения Евангелия.

О переписывании Евангелия Толстым точно высказался В. Эрн: «Если бы Хлестаков, стукнув по колену Толстого, сказал ему: «Молодец, хорошо пишешь. Только у тебя, брат, слишком много художественности, давай, я тебя переделаю», — это было бы гораздо невиннее и эстетичнее». И еще эпитет Эрна: “моральная бестактность”.

Все, что он говорит (о “суеверии смерти”) не способно утешить. Христианство, к которому, говоря решительно, Толстой не имел вообще никакого отношения, — это

Разделение в Толстом сочинителя и мыслителя — общее место. Еще при жизни писателя критика вежливо лавировала между одновременной талантливостью и бездарностью Толстого.

Н. Михайловский: «Репутация гр. Толстого двойственна: как из ряду вон выходящего беллетриста и как плохого мыслителя. Эта репутация обратилась уже в

Андрею Белому “риторические похвалы” в отношении романов Толстого казались унизительными. Не потому что он одновременно хороший писатель и хороший философ. Он — «великий неудачник», который нигде не удался в полной мере, ни в литературе, ни в философии.

«Если бы встретились три профессора — социологии, эстетики, философии — в разговоре друг с другом о Толстом, они старались бы сбыть Толстого друг другу; все трое сошлись бы на признании его ценности; но философ утверждал бы ценность Толстого в эстетике, эстетик — в социологии, социолог — в философии». (А. Белый) В результате титанический человек остался на руках у эстетика.

Совместимы ли дух пророчества и хромота стиля?

В любом случае в качестве пророка Толстой не актуален. Он привязан к конкретной культурной ситуации. Никто из советских читателей не знал, что такое праздность дворянского быта — в СССР все где-то работают, тунеядство считается уголовным преступлением. Все советские люди в конечном итоге находятся в одинаковом положении, на то он и эгалитаризм.

***

Оленин — романтический герой. В его истории прослеживаются два типично романтических сюжета: во-первых, неразбериха в отношениях с женщинами («напутал, напутал я себе»), во-вторых, он перемещается из упорядоченности города в спонтанность диких ландшафтов.

В городе жизнь Другого выглядит жалко. Дворовый человек страдает: «жизнь трудов, лишений, деятельности». Не останавливаясь на этом в “Казаках” Толстой будет повторять эту мелодию всю жизнь — лишения лучше «душевного восторга», а страдающие лучше счастливых.

A propos. За это многие не любят русскую классическую литературу. Те, кто способен увидеть в ней что-то большее, чем словесный балет, наступают, как на минном поле, на мины загадочной русской души. Русская классика защищает страдание. Прозвучал некогда у Достоевского возглас униженных и оскорбленных «Ох, Ваня, сколько в жизни боли!», так и звучит он, как камертон русской духовности.

“Простой народ так много выше нас стоит своей исполненной трудов и лишений жизнью, что как-то нехорошо нашему брату искать и описывать в нем дурное", — заявляет Толстой. Логическая цепочка такая: страдающий вызывает жалость — тот, кто жалок, хорош — он хорош, поэтому достоин только похвалы. Несчастный лучше счастливого. Сколько в жизни боли.

И сколько бы ее не было, по рекомендации Толстого, ее нужно усиливать, расчесывать, безжалостно расковыривать болячку: “Жить надо всегда так, как будто рядом в комнате умирает любимый ребенок” (из дневника 12.03.1895). Представить страшно, если это в самом деле есть тот духовный ориентир, по которому следует сверять маршрут людям, принадлежащим великой русской культуре.

“После бала” — еще одна скопческая, сектантская проповедь. Нет ничего грешного в том, чтобы любить и радоваться любви в то время как

Толстой — не революционер и не реформатор, он вообще ни к чему конкретному не призывает, потому что политическая практика не его стезя. При отсутствии положительной программы у него зато есть отрицательная — не влюбляться, не танцевать, не прыгать от радости, не быть счастливым.

Совесть — удобное понятие, им легко пользоваться, толкуя Толстого. Но если приглядеться, эта самая совесть похожа на опухоль на сердце, которая мешает человеку счастливо влюбляться, работать (герой “После бала” отказывает от службы), жить — все в жертву мукам совести. Здесь православный Достоевский и атеист Толстой сходятся — муки совести священны.

Провожающие Оленина не-страдающие (бессовестные) люди завидуют ему — культурные люди, как считает Толстой, в глубине себя ненавидят культуру.

Так называемый психологический портрет Оленина (портрет самого Толстого) по-толстовски характеризует жизнь в культуре: Оленин все может, но ничего не хочет, он никому не должен и ничто его не связывает. Есть соблазн сделать на этом материале масштабное обобщение, выводящее героя во вневременной контекст. Но вернее было бы оставить этот портрет в конкретной культурной ситуации — в ситуации дворянской праздности золотого века русской литературы.

Когда Оленин думает о себе «хоть и много глупостей я делал, а

В антикультурной программе Толстого есть критические моменты, с которыми можно согласиться. Объективно плохое в том, что окружает Оленина, — это деление людей по классам качества, и вытекающая из этого необходимость играть в игру аристократ-народ. Опять-таки с распадом сословного строя эта ситуация потеряла актуальность.

Переход от культуры к природе Толстой описывает прямо и просто. Сначала Оленина не впечатляют горы и он сравнивает их с ложными приоритетами культуры (музыка Баха, любовь к женщине), но потом он «начал вникать в эту красоту и почувствовал горы». Теперь у него новый камертон — величие гор (природы).

Лучшее в природе все же не горы, а казак. Казак — фигура антикультурная, но не совпадающая с тем идеалом, которому Толстой будет кадить в конце жизни. Казак, во-первых, не работает, как русский мужик, обожаемый Толстым — «труд постыден для казака». Казаки занимаются садоводством, собирательством, охотой, рыбалкой и грабежом.

Во-вторых, казаки подражают чеченцам. Вот чеченцы — это по-настоящему природные существа, христиане по сравнению с ними слишком культурны. Ерошка хвастается тем, что был «настоящим джигитом», что значит «пьяница, вор». Оленин, следовательно, принимается имитировать стиль жизни имитаторов.

Что хорошего в природных людях:

1. Их разговор не касается никаких отвлеченных понятий. Они обсуждают исключительно конкретику быта. Никаких философских категорий, никаких слов, не привязанных к материи.

В городе иначе. "…Этот лепет гостиных, обязанный быть разговором и не имеющий никаких прав на это…" По Витгенштейну получается, что в сущности речь и жизнь одно и то же. Говорение в гостиных (Оленин: «Как вы мне все гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастие и что такое жизнь!») якобы чем-то лучше говорения в лесу. На деле говорение казаков не отрывается никогда от обыденности. Если разговоры в гостиных плохи, то у казаков разговоров, строго говоря, и нет, это «твари» бессловесные.

2. Межличностные отношения предельно просты. Городской человек Оленин, их противоположность, «запутался» в чувствах, точнее говоря, в определениях переживаемых чувств, то есть, в конечном итоге, в философских абстракциях.

3. Казаки — российские индейцы. Они сильны там, где белые люди слабы, они знают то, что не знает ученый человек. В их жизни есть не только романтика «слияния с природой», но и романтика мужского геройства.

Оленин влюбляется в природных людей: во-первых, в мужчину Лукашку, а потом уже в женщину Марьяну. Лукашка — естественный выбор Марьяны, дикой (недоступной!) красавицы — образец для Оленина, демонстрационный экземпляр другого модуса вивенди. Лукашка показан как ницшеанский сверхчеловек, возвышающийся над этикой как таковой.

Его психическая жизнь в представлении влюбленного в него Оленина (Толстого) непорочна и там, где у дворянина будет гниловатое тщеславие (как у честолюбивого Болконского), у природного человека всегда орлиная доблесть и восхитительная отвага.

Влюбленность — как у Жида в «Имморалисте» — пробуждается внешним впечатлением, который производит крепкое, загорелое тело дикаря. О Ерошке: «С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови». Толстой любит не только глазами, но и ноздрями, он нюхает тело дикаря. "…Около самого старика воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику" — старик провонял, ясное дело, но Толстой дважды употребляет слово «не неприятный», что значит «а мне нравится!»

Имморалист Жида влюбляется в нищих, в бомжей, в пьяных матросов. Оленин влюбляется в казаков, Толстой — в потных крестьян. Во всех случаях происходит потеря самоидентичности, осуществляется поиск внутренней силы во внешнем подражательстве. Вот параллельное «Казакам» место у Жида:

“Ах, мне хотелось валяться с ними вместе под столом и просыпаться от унылой утренней дрожи. После этих людей во мне пробуждалось и росло все увеличивающееся отвращение к роскоши, комфорту, ко всему, чем я прежде себя окружал, ко всей той самозащите, которую вернувшееся ко мне здоровье делало теперь излишней, ко всем мерам предосторожности, принимаемым для хранения тела от опасных прикосновений жизни. Я заглядывал вперед в их жизнь. Мне хотелось проследить за ними дальше, проникнуть в их опьянение…"

Природное эротично. Об этом короткая антикультурная проповедь Ерошки: «На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а спасенье. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Все Он, батюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться».

Толстой — писатель гуманистического направления, тем и ценен. Но объект (гомоэротического) влечения в «Казаках» — воин, и, как ни крути,

Это война, очищенная от культурных рефлексий. По идее, именно это должно безоговорочно осуждаться толстовцем. Но в «Казаках» гений стиля оказывается сильнее мыслителя. Стиль «Человек плыл. Я его убил» разоблачителен для романтической идеологии Оленина — дикари убивают людей, как звери убивают других зверей («я убил зверя» — хвастается Лукашка) — такой модус безоговорочно хуже жизни культурных людей, которые воюют масштабнее и кровавее, но зато в их сознании есть место для рефлексии, для морального осуждения убийства и войны. Единственный проблеск рефлексии — «Тоже человек был!» — у Лукашки вспыхивает в момент, когда он любуется телом мертвеца.

Сюжет встречи с Другим в виде представителя экзотической этнокультурной общности развернут в «Сердце тьмы» Конрада. Там в концентрированной, мизантропической форме дается мудрость, затмевающая всю старательно излагаемую киплинговскую педагогику любви к дикарю. Мудрость звучит так: «Убивать! Убивать, как скотов!» Но это в самом деле написано в сердце тьмы, Толстой там не был.

При встрече с Марьянкой: «Вот она!» Это толстовский условный знак — сильное эротическое впечатление хочется оправдать чем-то «большим». Не просто «дикая кобылка табунная», лошадка с обложки Плэйбоя, а «она», практически та самая «прекрасная дама». После брачной ночи с Софьей Берс Толстой на том же условном языке фиксирует: «Не она!»

В самом эротическом впечатлении первая нота навевает все тот же «интеллигентский» восторг грубой мужественностью природных существ: «Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы».

Еще один эпизодический мотив в “Казаках”, который Толстой со вкусом развернет позже, — занудный морализм в стиле дневника хороших поступков. Дух викторианского пуританизма дышит в таких строчках — «Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок». Эта машинка-рассуждалка заводится по поводу и без повода. Некоторым читателям Толстого самокопание видится как признак нравственного достоинства писателя. Хотя записи в дневнике типа “Не ходил от дождя искать доброго дела…” умилительны, конечно. Как будто Голиаф ласкает птичку-невеличку.

О гайдаровских тимуровцах не принято рассуждать возвышенно, но они такие же: «Одного только боялся — что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хотелось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения». Для русской революции. по выражению Ленина, Толстой зеркало, а

Эстетический гений Толстого не просто превысил его умственные способности, он возвысился до идеальной высоты провидца. Он с умилением рисует жанровые сценки из жизни простолюдинов и сам не подозревает, насколько простолюдины несимпатичны и насколько их несимпатичность универсальна: «Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплевывал». Как сказали бы на рубеже ХХ и ХХI веков, «гопота!»

Центральная строчка в «Казаках», когда Оленин смотрит на Марьянку: «И вдруг чувство тоски и одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и

Антикультурный импульс Толстого — в движении от зависти к имитации другого вида жизни. Проблема настолько же интересная и животрепещущая, насколько она глупо и прямолинейно решается Толстым. Его способ в том, чтобы отдать зависти управление волей, дать зависти довести личность до полного самоотказа, до перемещения в шкуру другого существа. Ясно, что это невротический и нездоровый метод.

Только Толстому это не ясно. Автору книги про зависть к индейцам, в которой слово «зависть» занимает кульминационное место, не открылся смысл собственного текста. Автор написал, но не вчитался в написанное. Точнее сказать, он не «вчитал» в собственный текст очевидные логические выводы.

Увиденное и описанное будто не усваивается Толстым. Он точно подмечает духовный изъян природных людей. Они относятся к другим людям так же, как и к другим объектам окружающей их природной среды — потребительски. Ерошка думает «чего бы выпросить себе у Оленина».

В толстовском тексте, но не в толстовских мыслях, указывается подход к нерешаемому конфликту между антикультурным пафосом и этикой. Вне-культурность кавказских индейцев прекрасна, но она не совместима с моральностью, с толстовской тягой к «хорошему». Это четко и совершенно недвусмысленно проговаривается в тексте:

«Какой молодец», подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? — думал он. — Человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

Как влюбленный в проститутку в купринской «Яме» хочет поднять ее до своего культурного уровня, так и Оленин сожалеет, что красота людей, в которых он влюбился, не дополнена «образованием». У Куприна, как священная заповедь-предупреждение звучит — в таких парах движение будет направляться не снизу вверх, а наоборот, более культурный человек будет деградировать, чтобы подстроиться под менее культурного.

“Жалко его необразование”. Толстой в этих словах диагностирует самого себя — отказ от «культурности» не помогает движению к «хорошему». Чтобы быть «моральным», чтобы вообще ставить хоть какие-то цели величиной с целую жизнь, нужна способность рассуждать, разделять добро и зло, поднимаясь над уровнем биологических инстинктов и влечений. Оленин лучше Лукашки — по толстовской, временами ханжеской, но все же достойной шкале. И все равно — свою земную стезю Толстой будет выправлять так, чтобы приблизиться к руссоистской естественности «не неприятного» запаха Ерошки, Лукашки и прочих «простых людей», так называемого «народа».

Вот еще раз об этом, прямым текстом: «Его удерживало смутное сознание, что он не может жить вполне жизнью Ерошки и Лукашки, потому что у него есть другое счастие, — его удерживала мысль о том, что счастие состоит в самоотвержении».

Центральный узел повести — подарок коня, дар от избытка душевной силы, сердечная щедрость, превышающая сухость «теории счастья». Введенный на секунду голос третьего лица, слуги Оленина, высмеивает поступок — как будто сам Толстой частично признает собственную идиотию.

Реакция Лукашки, руссоистского гомункулюса, идеального существа, растворенного в природной истинности, описывается с тем самым психологическим мастерством, которое вытеснило из интеллекта писателя все другие когнитивные функции. Лукашка рад подарку, как ребенок рад любому подарку, не различая личностей дарителей. «Зачем был этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера».

Природа, противопоставленная культуре, прагматична и слепа. Людям свойственно приписывать природе высокие смыслы. Романтический юноша идеализирует красивую девушку, веруя в то, что красота не может существовать “просто так”.

Чтобы раскрыть правду, требуется простая ситуация, в которой идеализируемое существо выявит свою внутреннюю пустоту. Реакция на духовный поступок Оленина очень простая и многословить тут ни к чему. Тупой, ограниченный человек сразу начинает подозревать злое («хотел подкупить на

Потому что до добра надо дорасти. Бремя белого человека у Киплинга описано, как окультуривание «полудьяволов-полудетей». Но это бремя остается на плечах жителя цивилизации и тогда, когда он остается дома. Это знание, в котором «многие печали» и риск запутаться в добре и зле. Толстовский ответ — трусливое бегство от своего бремени, то есть, в конечном счете, от самого себя, от интеллекта, от Богом данной способности думать и украшать реальность смыслом.

Переводя дилемму в другою плоскость — не интеллигенции следует «идти» в «народ» и учиться у него, а «народу» нужно дорасти до интеллигенции. Только ситуация влюбленности, включающая эротический магнетизм, оправдывает очарованного интеллигента.

Очаровательны даже волосы на лице мужика: “В четверг я уехал в деревню, встретил с своими праздник и весну, перецеловался с мужиками (у них бороды пахнут удивительно хорошо весной)…” Интимная подробность не лишена оттенка бесчеловечности — будто любимую куклу обнял, мужики, они

Оленин смотрит на казачку снизу вверх, это двойная, если не тройная ошибка. Во-первых, так нельзя относиться к девушке, так не

«Не слушайте, люди, чужих сказок. Любите свою сказку. Сказку своей жизни. Жизнь каждого есть сказка, только один раз рассказанная в мире…»

Это правило техники бытийственной безопасности, основа безопасной жизнедеятельности, онтологическое ОБЖ. Лезешь в «чужую сказку»? Получай: «Я пробовал отдаваться этой жизни и еще сильнее чувствовал свою слабость, свою изломанность». С этого момента хороший писатель Толстой не знает, как продолжать. И повесть заканчивается. Никакого развития у истории, кроме затягивания страданий и обострения драматичности, быть не может. Естественный выход — уехать прочь, чем, к счастью, и заканчивается повесть.

Что получает городской, думающий, культурный человек с той стороны, со стороны другого? В контексте Киплинга и Конрада, то есть в контексте столкновения этносов, другой отвечает войной. Женщина, в которую влюбляется прекрасный городской романтик, отвечает равнодушием — "каждый взгляд, каждое слово, каждое движение ее выражали это равнодушие, не презрительное, но подавляющее и чарующее”.

Хороший сочинитель Толстой обозначает итог — «Не для меня эта женщина!»

Мыслитель Толстой потом всю жизнь тычется, как новорожденный котенок, в том же направлении. Хотя практически на той же странице Толстой рецензирует толстовство: «Самоотвержение — все это вздор, дичь. Это все гордость, убежище от заслуженного несчастия, спасение от зависти к чужому счастию».

Быть может, это не только о Толстом и его учении. Быть может, это идеальное попадание в центр мишени, в истинный источник боли и суетных метаний. Четкое и неделимое, как мельчайшая частица вещества, определение для чувства-перводвигателя — зависть к чужому счастью.