Феликс Гваттари. Архитектурные машины Шина Такамацу

В году так 2012, когда мемы в интернете были примитивнее, но душевнее, когда речи идти не могло о сложной таксономии, занимающейся межеванием интернета с целью организовать некое соседство научных и культурологических, постироничных и базированных, игровых и спортивных, политических и бытовых мемов, можно было увидеть картинку, наподобие приведённой, с подписью: “Если вы замечаете лица в неодушевленных объектах, вполне вероятно, что вы невротик”.

Это был тот нелепый и скомканный обрывок психологического дискурса, вошедшего в нашу жизнь и определившего “ясный критерий”, по которому мы “диагностировали” у себя какой-то неведомый “невроз”. Сегодня пользователи сразу “знают” больше, а мы “уточняем психологическое знание”, когда-то нелепо для нас начавшееся. Сегодня “субъект, предположительно знающий” классифицирует другого по типу привязанности, по наличию red flag’ов, биполярок и ПРЛов, отправляет risky text’ы, match’ится и, может быть, даже gaslight’ит кого-нибудь. В общем, все друг друга знают и прорабатывают. И предметом психологического контента стали непосредственно сами человеческие отношения, из которых стали выводить поведенческие паттерны, над которыми можно, как и посмеяться, так и подумать. В любом случае, сегодня, психологический тип, — если можно так выразиться, — определяется посредством соответствия готовой модели, тому или иному реализующемуся отношению, той или иной сложной предуготовленной организации. Психологический тип не выводится из столкновения с некой сингулярностью предмета (например, имеющего лицо).

В своей статье, опубликованной в 21 номере журнала Chimères, Гваттари исследует ранее творчество японского архитектора Шина Такамацу. Он интересно показывает то, почему Такамацу занимается не архитектурой, а скорее архитектурными машинами, почему его машины не работают в городе, а вживляются в некую ткань города и оживают в ней. И главное, Гваттари создаёт набросок чего-то, похожего на архитектурную технику, руководствуясь которой, архитектор может придать своим зданиям лицевость и субъективность.

Описание этой техники должно работать так же без проблем, даже если мы попробуем экстраполировать её не только на архитектурную субстанцию. Воздействие любой внешней природы может придать лик сплошным комьям голов, врезаясь в них, создавая в них щели, углубления или пучины, также асимметрии, линии или швы. И, по всей видимости, эта природа действует, как "абстрактная машина лицевости", которую мы, “невротики 2012”, приводим в действие, подобно Такамацу.

Кристиан Жирар. Предисловие. Архитектура как производство субъективности

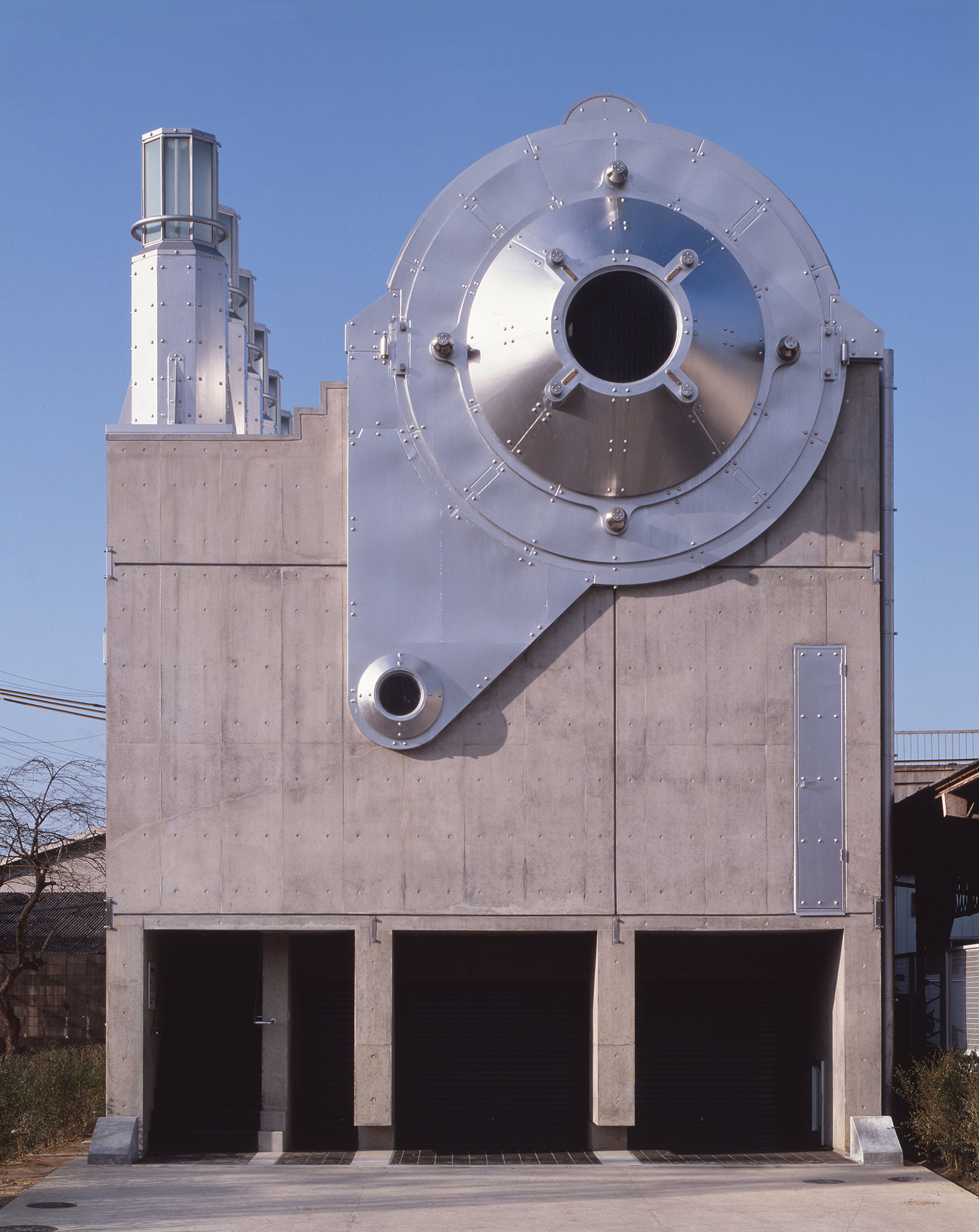

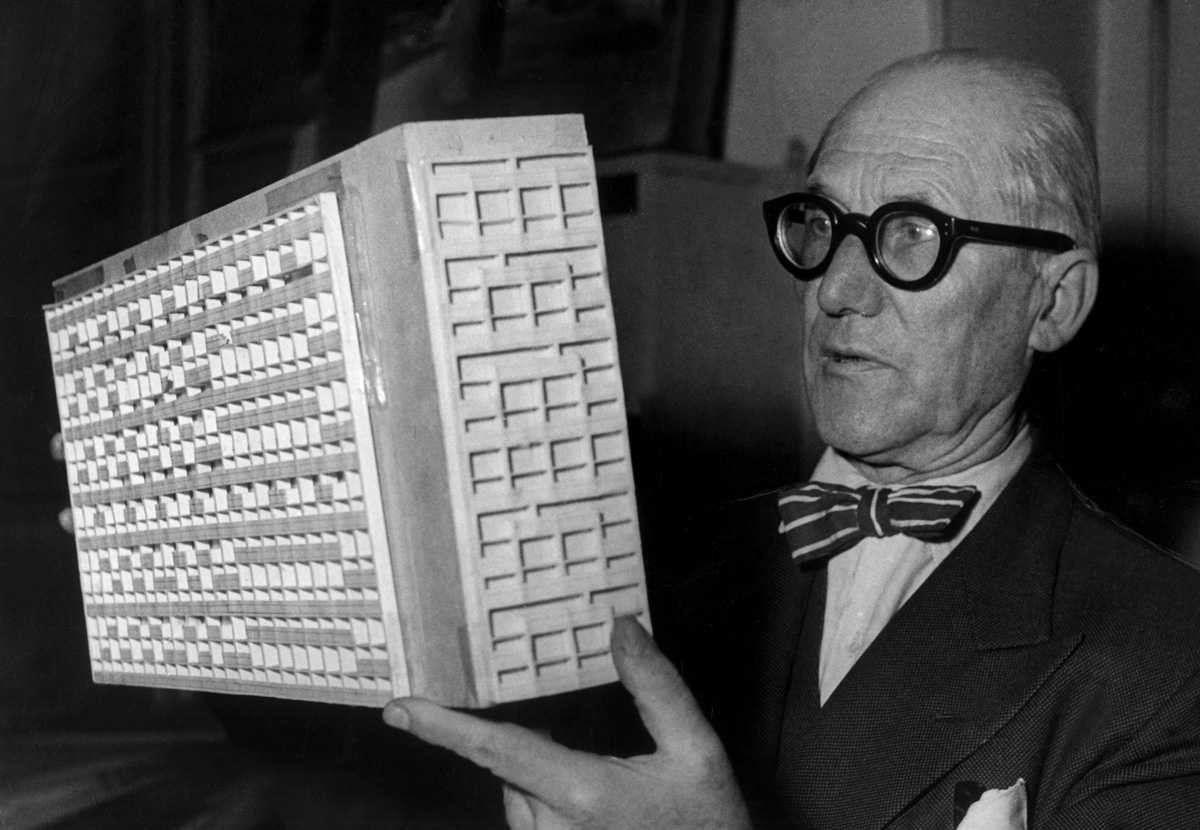

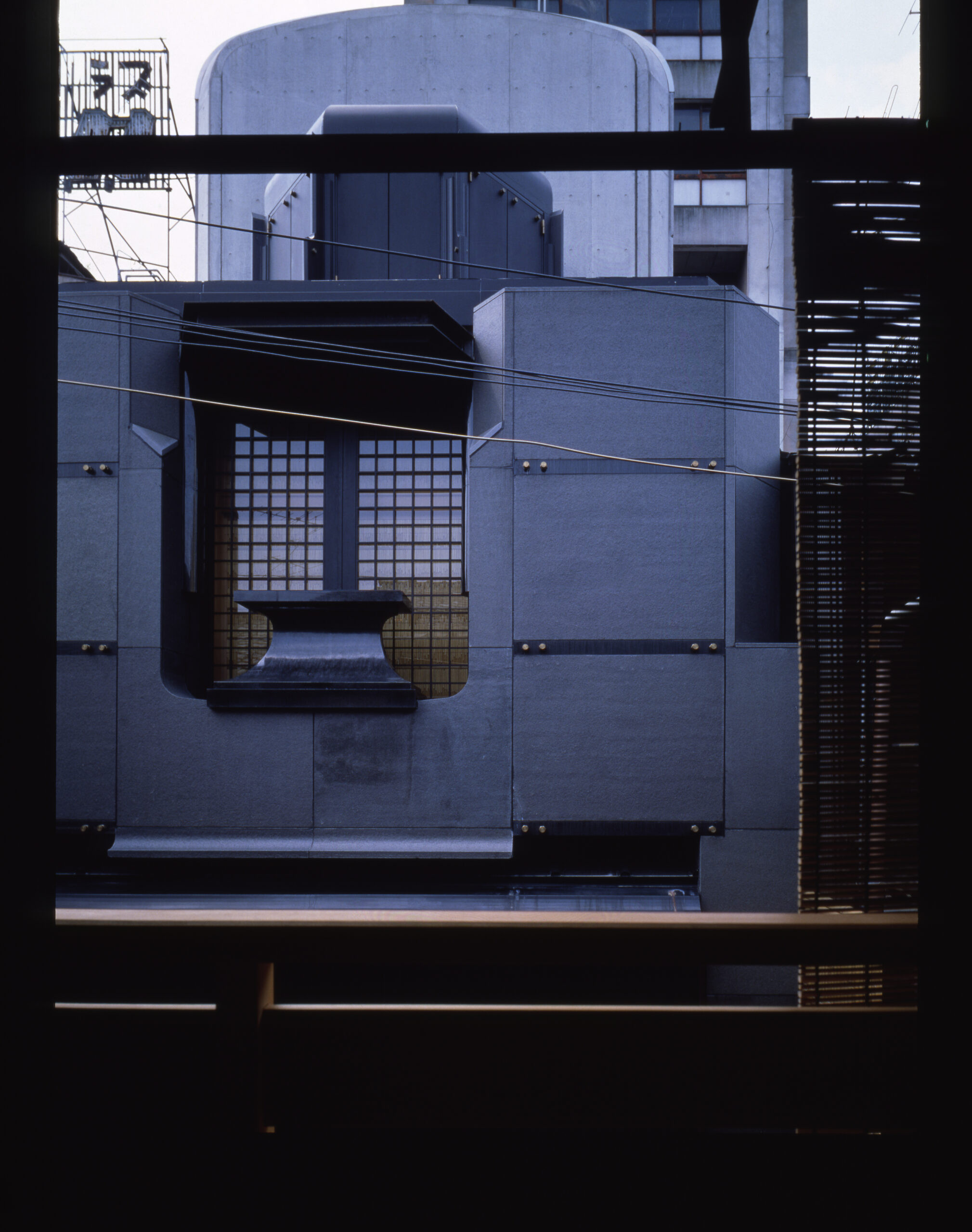

Огромный бетонный паровоз, установленный в Киото: неподвижная, замкнутая, могучая машина, ARK — это стоматологическая клиника, построенная в 1983 году архитектором Шином Такамацу. Эта работа потрясла архитектуру так же, как в свое время это удалось сделать Ле Корбюзье. Интерпретировать или, скорее, сводить архитектуру к метафоре или любому другому семиотико-лингвистическому средству подходит для расшифровки работ Шина Такамацу не более, чем для работ Ле Корбюзье. Клиника ARK превосходит проблематику смысла. Здание больше играет роль проводника (vecteur) субъективации единичной (rare) интенсивности и ставит под сомнение гуманистические предпосылки, от которых архитектура как дисциплина все еще страдает.

Интерес Феликса Гваттари к архитектуре вообще не удивителен: вспомним Тысяча Плато, в котором пространственное измерение присутствовало почти на каждой странице в нескольких экземплярах. Также, в 1987, он активно участвовал в конкурсе идей для проекта “Символ Франция-Япония”. Он был знаком со многими архитекторами, в том числе и с Шином Такамацу, одним из самых влиятельных в 80-х годах, которому он посвятил следующий текст.

Этот текст проясняет монографию “Архитектурное высказывание” из Шизоаналитических картографий (Galilée, 1989), в которой Гваттари говорит архитекторам о необходимости “анализировать некоторые специфичные функции субъективации” и определяет их “в компании многих других социальных и культурных деятелей как важное звено в рамках работы с многочисленными высказываниями (d’énonciation à tête multiple), как способных аналитически и прагматически понимать современные проявления субъективности”.

Оценить вклад Гваттари в архитектурную критику, — и, кроме того, в архитектурную мысль, — поможет простое упражнение в параллельном чтении того, что о Шине Такамацу было написано здесь и во Франции. Например, там, где критик видит в Шине Такамацу “смелого” (l’extrême) архитектора, — которым он, конечно же, является, — или архитектора обсессии и фантазма, — которым он является так же, — Гваттари, определяя эти компоненты, предпочитает “не класть в основу устаревшие образы”, важные для архитектурного замысла. Анализ в терминах “становлений” раскрывает архитектуру Такамацу гораздо более интересно, а “становление машиной” оказывается основной чертой его подхода.

Влияние мысли Гваттари на архитектурную теорию мало, по сравнению с влиянием деконструкции Деррида, которая переживает свой расцвет среди англо-саксонских теоретиков архитектуры. Тем не менее потихоньку она начинает влиять: в Соединенных Штатах, после перевода Тысячи Плато, а затем во Франции, совсем недавно и более скромно.

Описание “важных винтиков этих процессуальных и ресингуляризирующих машинок” архитектором из Киото, мастером “эффекта лицевости”, которой наделены его здания, является своего рода образцом. Кроме того, оно дидактически полезно и делает это эссе введением в архитектурное знание, порывающее с протоптанными путями классической эстетики. Таким образом, Гваттари открывает архитекторам возможность теоретического возобновления их практики, изучение которой только начинается.

Феликс Гваттари. Архитектурные машины Шина Такамацу

История современной японской архитектуры — это история последовательного отхода от международного стиля. Со всеми её белыми, прямоугольными и абстрактными формами, со сваями, плоскими крышами, со свободными фасадами или стеклянными покрытиями, и с её переменой (reconversion) в пути ресингуляризации [1]. Эта история отмечена потрясениями, вызванными двумя главными её фигурами, чьи имена Кэндзо Тангэ и Арата Исодзаки.

В 60-х Кэндзо Тангэ отошёл от упрощений, свойственных международному функционализму, для того чтобы основать структуралистское движение в японских урбанизме и архитектуре. В противовес этому структурализму, который ставил акцент на сложности взаимоотношения (aspects relationnels), присущего архитектурным пространствам, возникло течение, назвавшееся “метаболизмом”. Создавая агломераты модульных капсул, они стремились помирить (d’adapter) индустриализацию здания и человеческие потребности. Принимая во внимание социальные, индивидуальные и культурные особенности, метаболизм также был озадачен созданием форм, напоминающих традиционные японские конструкции или косвенно с ними связанные. Арата Исодзаки, ученик Тангэ, со своей стороны стремился освободить японскую архитектуру от модернистского классицизма, чтобы дать волю символистскому и маньеристскому творчеству, иногда граничащему с сюрреализмом.

Эти потрясения и экономическая жизнеспособность японского общества сегодня стали причиной бурного всплеска (effervescence) архитектурного производства (la production architecturale). Ярлык “Новой волны”, данный нынешнему поколению самых изобретательных архитекторов, выбран поспешно, поскольку слишком велико их разнообразие. Однако было бы ещё более опрометчиво пытаться окрестить это поколение постмодернистами, так как оно, к счастью, как раз избегает поверхностного и эклектичного оппортунизма, который обычно охватывает эта классификация в Штатах и Европе. Свойственный им плюрализм пронизывает то, что я назову процессуализмом, — они избегают моделей, предустанавливаемых школами и течениями. Каждый из них не только стремится изобрести свою узнаваемую личность, но и следит за ее эволюцией и мутациями (les mutations) своего творческого процесса.

Отвергая всякие ярлыки, мы можем увидеть эволюционные становления в их архитектуре, которую они, что вполне естественно, стремятся выгнать из функционалистских рамок, требований времени или любой культурной отсылки гуманистического толка. Иногда это приводило к тому, что их называли умниками (d’hermétistes), ибо общественное мнение, особенно в Японии, было плохо подготовлено к тому, чтобы лицезреть на нашем веку возрождение таких стремлений к сингуляризации.

В книге Ботонда Бонара о современной японской архитектуре, мы находим различные типы становлений, которые, между прочим, нередко пересекаются. “Становление ребёнком” (например, у Такэфуми Айды, Кадзухиро Исии, Минору Такеямы) через использование конструкций, предназначенных непосредственно для детей. Либо “становление ребёнком”, в которое вдыхает жизнь сам детский взгляд на мир.

“Становление растением”, например у Маюми Мияваки, который построил в Токио свою Голубую Коробку, полностью охватывающую верхушки нескольких высоких деревьев. Или у Кидзе Роккаку с его Домом с Деревьями, из которого выходят их стволы, и корневая часть которых вылезает из верхней части цементного фасада. В общем, мы сочтём использование древесных элементов большинством из архитекторов “Новой волны” за изображение символа природы.

Мы можем столкнуться со “становлением животным”, на что претендует Командо Зоо из токийского университета Васэда, испытавшая влияние Такамасы Йошидзаки и создавшая здание в виде мистического морского чудовища — Domo Celakanto. Также было бы уместно упомянуть о “становлении абстрактным” у Тадао Андо, говорящем о “разложении ландшафта” (catabolisme du paysage), о “становлении Нирваной” у Айда, о политике пустоты и света у Тойо Ито, о “становлении не-объектом” у Хироми Фудзи и у Шинохары, концептуализм которых хотел бы свести архитектуру к её минимуму, о Кико Мозуне, со своей стороны, отправившегося на поиски принципа “анти-жилого”… Я могу только сослать вас ко всему этому изобилию, представленному в превосходной книге Ботонда Бонара, дабы теперь начать разговор о довольно необычном “становлении машиной” Шина Такамацу, который “строит диковинные, непонятные объекты и напоминает о том, что вещи являются не тем, чем они кажутся”. И Крис Фосетт уточняет о том, что эти объекты находятся в городах Западной Японии, что ни в коем случае не произошло просто так, учитывая то, с какой имплицитной надменностью жители района Киото заявляют о своей уникальности в области чувственности и, возможно, также в области логики. Шин Такамацу — “архитектор из Киото”, он не перестает утверждать это и настаивать на том, что он буквально олицетворяет дух этого города.

В то же время есть нечто, кажущееся в этом заявлении парадоксальным, ибо здания Такамацу, несомненно, являются одними из самых провокационных среди тех, которые сегодня появляются в Японии. Они представляют собой явление труб, стальных штифтов, брусьев, металлического сайдинга, дымоходов, окон-глаз, явление прямоугольных поверхностей, выныривающих из фасадов, подобно водным трамплинам; Поль Вирильо отметил, что Такамацу смешивает движимое и недвижимое. Короче говоря, вся их металлургическая и футуристическая эстетика не имеет никакой очевидной связи с Киото, “невозмутимой мягкостью” которого Такамацу любит похвастаться. Многих критиков отпугивает такая дерзость. Например, необычная стоматологическая клиника ARK, похожая на печь крематория!

В какой тип отношений с городским контекстом вступает этот архитектор в ходе своей работы? Напомним, что друг другу классически противостоят две позиции, особенно в таких вопросах, которые, кстати, являются предметом бесконечных споров. Есть те, кто, подобно Ле Корбюзье, так управляют формой, что объект и контекст сливаются в общей непрерывности города. А есть те, кто, подобно Мису ван дер Роэ, отделяют произведение от окружающей среды так, что оно приобретает характер объекта, усложняющего (structurant) вид формы.

Может быть, архитектура японской новой волны, в частности архитектура Шина Такамацу, приводят нас к третьей возможной позиции, когда произведение оказывается одновременно оформлено в качестве эстетического объекта и полностью открыто контексту. Это напоминает мне позу танцора Буто, такого как Мин Танака, полностью замкнутого (replié) в своём теле и одновременно сверхчувствительного ко всем воздействиям (perception), исходящим из внешней среды. Но вообще, нам достаточно заметить, что каждый день мы встречаем такие внутренне сложные объекты, которые, тем не менее, хорошо работают с внешней средой: эти объекты являются множественными и разнообразными машинами, которые питают нашу современную жизнь. Другой их чертой является эволюция, замещение одного другим в течение долгого времени в филогенезе, напоминающем филогенез живых существ. Потому мы всё равно остаёмся на территории Шина Такамацу, чьим главным требованием является отказ от идеи всякого стиля, ибо он намеревается никогда не повторять одно и то же дважды, никогда не вступать в одну и ту же битву с городом и понимать историю, исходя только из своего собственного посыла.

Такамацу подчеркивает важность, которую он придаёт понятию масштаба: он использует его сложным образом, налаживая систему сообщения между неоднородными измерениями (dimensions hétérogènes), речь идёт, например, об отношении всего архитектурного устройства к его фасаду или зданию целиком, или об отношении к остальному городу. Киото, в котором мысль, свет, воздух и ветер совсем другие, он воспринимает как фрактальный организм, чрезвычайно медленно пульсирующий на всех уровнях. Киото должно быть скрытно присоединён, пересоздан, переизобретён каждым членом всех его архитектурных машин. Отсылка на фрактальный объект Бенуа Мандельброта кажется здесь особенно удачной, ведь, действительно, такой объект влечёт за собой существование внутренних симметрий, то есть одних и тех же форм, которые мы обнаруживаем на макроскопическом и микроскопическом масштабах. Каждый архитектурный элемент, внутренний или внешний, независимо от величины, каждый луч света и любой возможный ракурс, открывающийся на здание, должны способствовать общему эффекту.

Мы находим в традиционной японской архитектуре такие системы сообщения между макрокосмом и микрокосмом, внутренним и внешним… В древности было немыслимым построить религиозное или престижное здание без сада или природы, к которым оно бы примыкало. Для Шина Такамацу все представляется иначе, поскольку в силу обстоятельств ему приходится работать в перенасыщенном городском контексте. Он преобразил древние экзистенциальные отношения, существовавшие между природой и культурой, продумав другую природу — ткань города, тем самым ответив на перемудрённые (hypersophistiquées) творения древних.

Одной из самых поразительных иллюстраций его творческого метода является ARK, эта стоматологическая клиника в Киото, построенная в барочном стиле по образцу паровоза потому, что она примыкает к железнодорожным линиям и вокзалу; это приводит к тому, что окружающая среда, как по мановению волшебной палочки, превращается в своего рода машинно-растительный ландшафт (paysage machinique végétal).

Произведение порождает мутацию контекста, направляя его вразрез с общим пониманием, а также в силу своей сингулярности. Уже Хироми Фудзи — другая знаменитая фигура новой волны — определил архитектуру как машину, производящую смысл (machine productrice de sens). Но мне кажется, что в случае Шина Такамацу, мы должны идти дальше и говорить о машине, производящей акт субъективного высказывания или, иными словами, производящей экзистенциальные переносы [2]. Здесь мы снова находим творческое течение, укоренившееся в японской культуре, которое заключается в осуществлении перехода от одной области (registre) к другой с целью вызвать субъективный эффект абстрагирования (décentrement). Таким образом, самое абстрактное сможет стать непрерывно связанным с самым точным, самым непосредственным. Например, камни из сада Дзен при знаменитом храме Реан-дзи в Киото, будут восприниматься одновременно и в качестве природного элемента, и в качестве абстрактной композиции. Множество других примеров этой технологии субъективности можно узнать в традициях Икебаны, чайной церемонии, боевых искусств, Сумо, театра Но, Бунраки и т. д.

А сейчас давайте попробуем отметить несколько важных винтиков этих процессуальных и ресингуляризирующих машинок, которые Шин Такамацу приводит в действие, чтобы заново изобрести японскую субъективность как в ее наиболее традиционных аспектах, так и в аспектах, относящихся к наиболее язвительной скромности (la modemité la plus exacerbée). Основное движение, совершаемое этими неподвижными машинами, — это движение отрыва, отделения, которое открыто появлению новых отсылающих миров (univers de référence), которые, в свою очередь, порождают многочисленные оживлённые территории (territoires existentiels) и новые механизмы акта высказывания коллективов. Для достижения этого эффекта разрыва и заедания (effet de mise en suspens existentiel) существуют самые разнообразные средства:

- разрушение симметрии

- совмещение несогласованных форм

- горизонтальное или вертикальное расщеливание

- смешение разных стилей

- вознесение и опрокидывание

- открывающаяся пропасть

и последнее, но не менее важное:

- размещение на фасадах и во внутренних помещениях окулярных структур

Цель остаётся та же: сделать так, чтобы произведение стало нечеловеческим субъектом, способным работать сообща с остальными в сферах индивидуальной и коллективной человеческой субъективности. Это “становление машиной” субъективности будет достигнуто только по пересечении порога, во время которого здание захватит эффект лицевости (effet de visagéité), чтобы заставить его жить животно-анимистическим, растительно-космическим образом.

Давайте проиллюстрируем каждый из этих машинных компонентов:

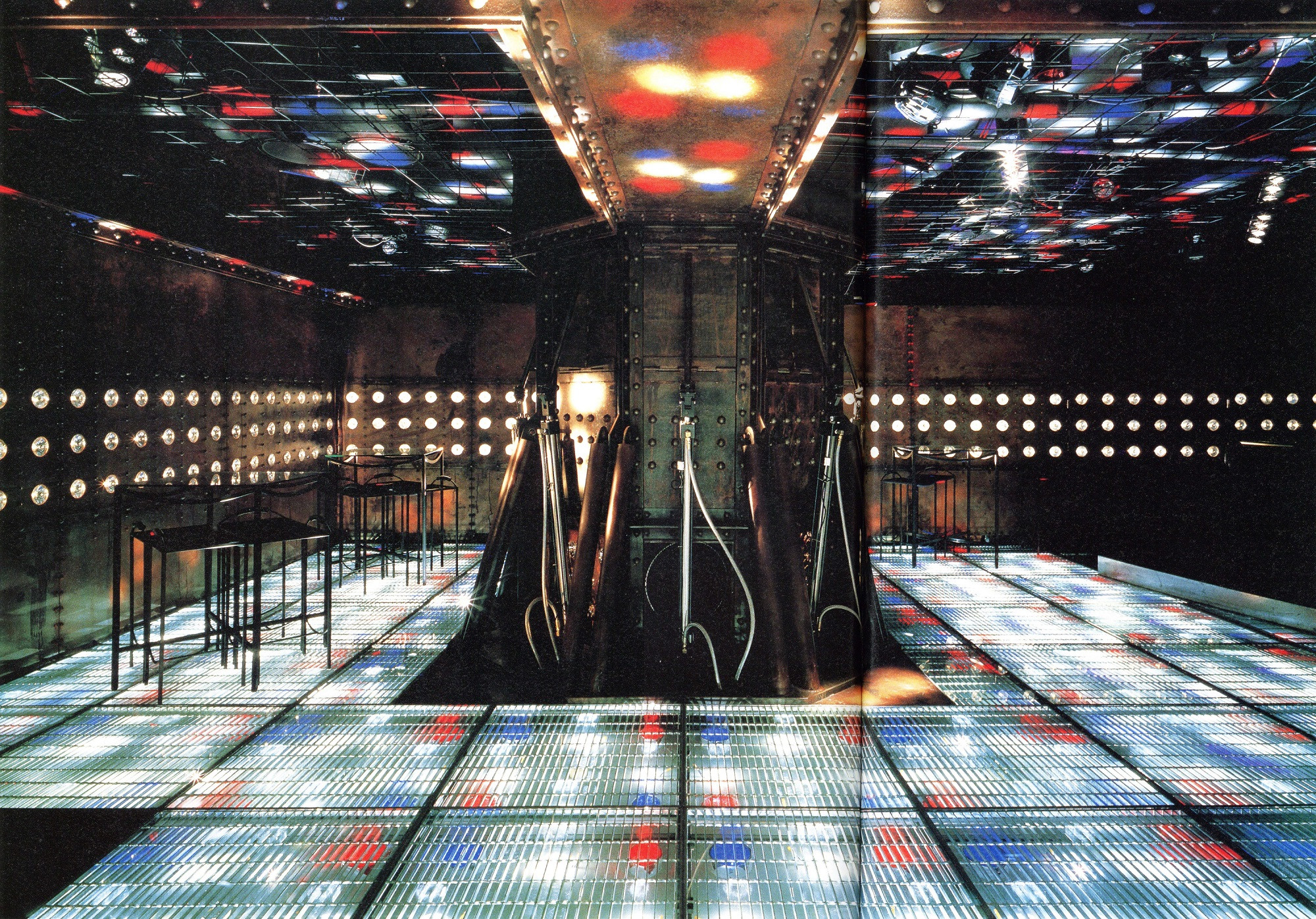

Разрушение симметрии. Довольно часто мы замечаем в конструкциях Шина Такамацу некое навязчивое повторение вертикальных линий (буддийский храм Сайфукудзи, Гифу, 1982, или стоматологическая клиника ARK, Киото, 1983). Однако постоянно эти вертикальные линии пересекаются различными поперечными (transversaux) элементами. Например, яркие полосы света в интерьере Танцевального Зала (Нагоя, 1985) или балки, напоминающие традиционные конструкции, в Саду (Киото, 1984). Снаружи, мы видим их на фасаде в качестве прямоугольных колон, например в Китаяма Ининг 23 (Kyoto, 1987), поверх которого V-образно сложены металлические балки. В недавнем проекте, Мигото, эта форма превращается в птичье крыло и резонирует с длинным лестничным пролётом, если мы смотрим с переднего плана. В проекте Sub-1 (1991) он специально отделяет четвертинки кругов, полукруги и отдельные части от осей их симметрии.

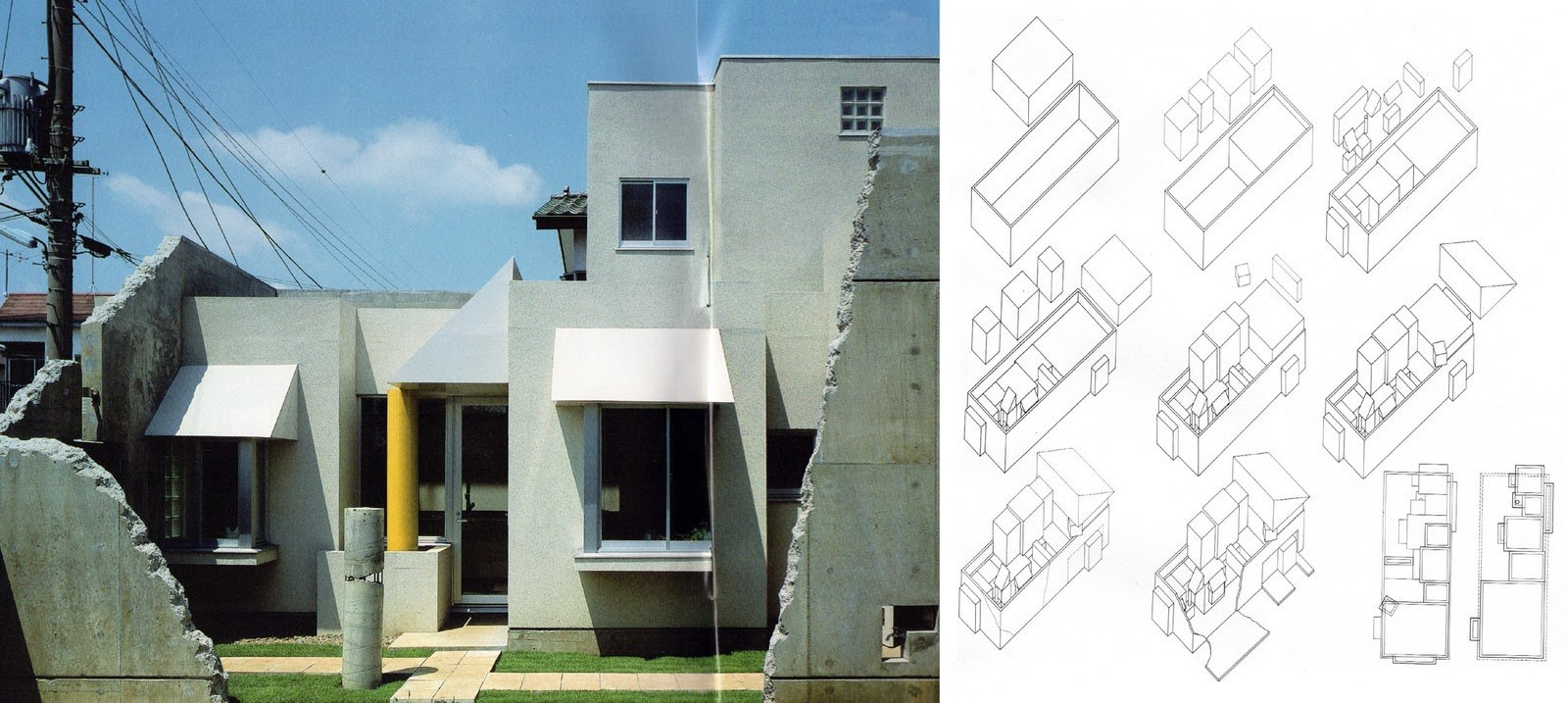

Совмещение несогласованных форм. Наиболее часто он использует сочетание цилиндра и кубической структуры. Пожалуй, самый простой и точный пример — это Клиника Кидо (Киото, 1978) /уже не существует/, где совмещение предстаёт во всей красе. Разработаны все возможные варианты: куб и цилиндр соседствуют в Komakine House (Takarazuka, 1977); цилиндр перпендикулярно встроен в прямоугольную структуру в Koboko Lighting Showroom (Kyoto, 1978); двойной фасад: вне — ортогональный, а внутри — изогнутый, мы видим в Nimura Dyeing Office (Kyoto, 1979); вложение (superposition) огромного цилиндра в кубическую структуру (ARK, Киото, 1983). В M.M. Higashi Gojo S-S (Kyoto, 1987) мы видим, что совмещение усилилось путём добавления закругленной треугольной детали на фасаде, соединяющей цилиндр с кубом, только здесь цилиндрическая структура усечена четырехугольной формой.

Горизонтальное и вертикальное расщеливание. Речь идёт не о простом искажении пространств и форм, но об обнаружении своего рода живого очага (foyer attracteur) субъективности. Yamamoto Atelier (Kyoto, 1978) или Koboko Lighting Showroom (Kyoto, 1978) являются как бы треснутыми пополам, на два ортогональных элемента. Построенный примерно в то же время, Komakine House (Takarazuka, 1977): его вертикальную цилиндрическую часть раскалывает горизонтальная непрерывная линия окна. Дальше расщеливание эволюционировало в 1980 году, оно раздвоилось по вертикали в фотостудии Yamaguchi Photo Studio (Kyoto) и по горизонтали в Pharaoh (Kyoto, 1984). Оно стало тройным в Project Crystal Palace (1988) и даже четверным в Project Zeus (1989), когда две боковые прорези удвоили его.

Смешение разных стилей. Мы говорим о более новом методе, идущим вразрез с типичным пониманием (déstabilisation de l’appréhension) эффекта встраивания (effet de creux). Это особенно заметно в Yoshida House (Kyoto, 1982): тёмный первый уровень сливается с более традиционной архитектурой улицы, в то время как массивная белая надстройка вторгается в ландшафт и выделяется. С 1986 года этот метод систематически исследуется. Origin III (Kyoto, 1986) демонстрирует смешение трёх стилей; Maruto Building (Tokyo, 1987) и, как следствие, еще около десяти проектов будут еще больше усложнять эту стилистическую отделку.

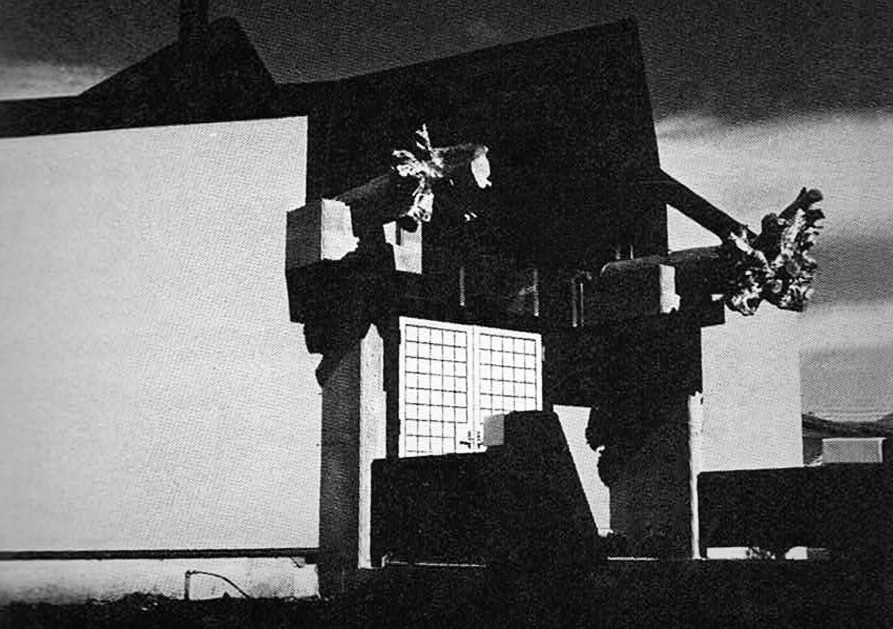

Вознесение и опрокидывание. Здесь мы говорим о методе, который используют и другие японские архитекторы. Но то, что определяет его использование Шином Такамацу, — довольно часто характерная произвольность. Если изображённый на фасаде Дома Такахаси (Osaka, 1983) вдохновлённый традицией взлёт японского фонарика не составляет проблемы, то Фараон (Киото, 1984) демонстрирует поистине головокружительный внутренний подъем. А иногда, как в House at Shugakuin II (Sakyo, Kyoto, 1985), лестница, удвоенная своим зеркальным отражением, величественно поднимается вверх и заканчивается площадкой, которая кажется тупиковой. В проекте Syntax сама совокупность (l’ensemble) здания очертила огромную ступень, ведущую к двум гигантским крыльям.

Открытая пропасть. Мы имеем в виду, то частое обращение с пространством, раньше и ярче всего засвидетельствованное в 1978 году по Yamamoto Atelier. А уже в 1989, Yamagushi Photo Studio казалось поглощённым большой кубической пастью.

Окулярные структуры. Именно с этими окнами, проёмами и другими формами связано превращение архитектурной композиции в частичный гласный (énonciatif) объект. Это они окончательно сформировывают лицевость (visagéification) в фасадах Шина Такамацу. Мы везде находим у него будь то глаз циклопа (Miyahara House, Kyoto, 1982); будь то два глаза, наложенные друг на друга (Pharaoh, Kyoto, 1984); два глаза, размещённые бок о бок (Sasaki Confectionary Factory, Kyoto, 1981); два машинных глаза разного размера, смещенные относительно друг друга (ARK, Kyoto, 1983); два глаза, сливающиеся в голове совы и составляющие символ “Killing Moon” (Origin I, Kyoto, 1981); четыре глаза, расположенные симметрично крылатой фигуре по горизонтали, — также напоминают “Killing Moon” (Matsui House, Kyoto, 1986); четыре четырехугольных глаза, состоящие из четырех квадратов, отражающихся на фоне изогнутой поверхности (Origin II, Kamigo, Kyoto, 1982); весь фасад покрыт перечеркнутыми глазами (Taketsu cube II, Amagasaki, 1987). Рассмотрены все очевидные варианты, однако заметим, что даже в тех редких случаях, когда глаза не воплощены посредством ясных фигур, эффект лицевости появляется другими способами.

Думая о лицевости, мы задаёмся вопросом об отношении между психологическим и эстетическим в творчестве Шина Такамацу. Её навязывающееся измерение предчувствовано творческим подходом, который узнаётся от проекта к проекту. Архитектурный объект Такамацу кардинально смещается от своего проекта и плана. Он учреждается за пределами его фактической становленности (cohérence rationnelle) на стороне вирулентного пульсирующего очага. Только исходя из этого бессознательного пространства, в проектах Такамацу вырабатываются пространственные сингулярности, которые противостоят всякому привычному восприятию. Такамацу сам объясняет, что ему всегда приходится начинать с того же самого — с бумаги и чернил, которые отметят себя (se différenciera), пронизывая все нечаянные развилки, помарки, поправки; в постепенности процесса, — который кажется подчинён только самому себе, — они будут с ним согласованы (acquérir la consistance). Несомненно, нужно исследовать склонность Такамацу преодолевать некую изначальную раздвоенность, навязчивую идею головокружения от уничтожения (la hantise du vertige d’abolition) и очарованность смертью, — учитывая ранее рассмотренные архитектурные “разрывы” (schizes). Как бы ни были важны устаревшие образы (les fantasmes archaïques), обнаруживающиеся здесь, мне не кажется уместным класть их в основу замыслов этой архитектуры (cette visée architecturale). Потому что её объект обретает внутреннюю устойчивость (consistence) только по преодолении порога к обретению самостоятельности (d’autonomisation) и только по появлении возможности эту устойчивость соразмерить (mesure de recréer) каждой из его частей в отношении к контексту. Шикарное здание Kirin Plaza (1987), построенное на площади, которую пересекает река Осака, особенно замечательно представляет это явление, когда в результате взаимного вторжения преобразилось каждое. Так и происходит от его пульсирующей фазы, заминающей эскиз, до внедрения в ткань города: каждая серия мутаций внешней материи (matière d’expression) будет отрывать городской детерриториализованный объект от его внутреннего ψυχη (psyché). На мой взгляд Такамацу в своей работе стремится реализовывать именно эти отрыв и самостоятельность архитектурной машины. (Кстати, несколько раз он начинал с нуля полностью готовый проект, который полностью удовлетворял его спонсоров, только потому, что какая-то неизвестная деталь, чувствуемая только им, ставила под угрозу упомянутую внутреннюю устойчивость этого самостоятельного объекта).

Мы выделим три основных этапа становления здания:

- работа фантазма, осуществляющаяся с помощью рисунка

- рождение и как бы заклинательное отрывание архитектурного объекта от его фантазматических корней

- приведение в согласие пластических форм объекта, его внешнего контекста и его внутренних функций

Впрочем, самый проблемный и иногда самый коварный аспект, особенно в ранних выдающихся произведениях, заключается в диссиметрии между восприятием внешнего и внутреннего одного и того же здания. Создаётся впечатление, что Такамацу, иногда был вовлечён в трудную задачу овладевания (maîtriser) процессом, который противился тайному внутреннему миру (le mystère de l’intériorité) своих конструкций. Порой мы убеждаемся в том, что ему стоило быстрее остановиться, чего никогда не скажешь касательно его работы с внешним планом. Отметим, что эта проблема уже не затрагивает недавние работы, поскольку их динамичный ритм отодвигает на второй план (как, например, в случае с Orpheus, Nishio, Aichi, 1987) это затягивающее (fascination) погружение в бездну работы с внутренним. Можно предположить, что будущее готовит для Шина Такамацу новые диалектические встречи, в которых с иного ракурса будет рассмотрена эта проблема взаимовыражения (l’articulation) между внутренним и внешним.

[1]: Ресингуляризация — восстановление субъективности во всей её сложности. (Дьяков А. В. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности. — Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та, 2006. — 246 с.)

[2]: Трудно дать простое и понятное, ёмкое определение, поэтому ссылаемся на косвенное определение, которое можно собрать из фрагментов одного из семинаров Гваттари:

«Его ритурнель, его лозунг — “есть”. Это схема сартровской индивидуальности в то же время противоположность переносу, анти-перенос par excellence.

Это перенос не-переноса. Уровень, на котором нет аффектов: ничего не происходит ни со Вселенной, ни с Богом, ни с кем бы то ни было. Нет машины, ничего не работает, это тело без единого органа, без механического органа, и в этом нет смысла: бессмыслица, сартрическая тошнота…

Это то, что скрывается за шумихой интерпретации, за всем, что психоаналитик рассказывает себе, чтобы не умереть от тоски, является этим переносом.

Это фрейдовский перенос во всем его ужасе, и именно он заставлял Фрейда в конце своей жизни говорить: "Наконец-то! Есть что-то, что не укладывается в анализ"»

Переведено для канала: https://t.me/phileausophie