Екатерина Захаркив. Тебе, как будто никому

18+

Письмо 1

frequently

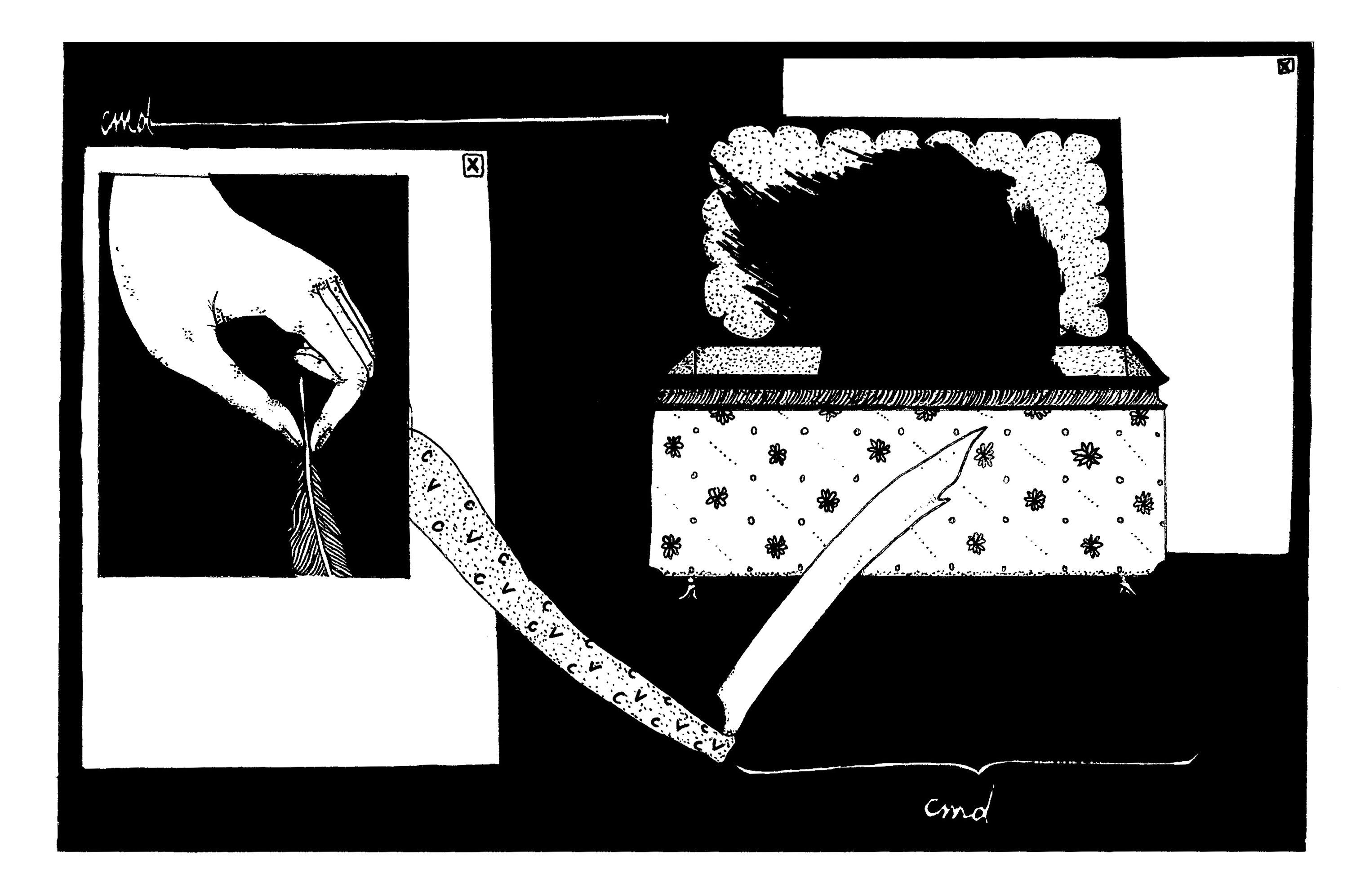

Здравствуй, распускающая нить. «Я» снова здесь, чтобы увидеть места, меркнущие на изломе: видеопрокат, интерфакс, ржавый фонтан, дом пионеров, дом пионов. Прохлада пронзает сквер, не изменяясь. Осененные твоим шагом локусы, вымечтанные краткие встречи в райских твоих зрачках, интерпретирующих, спрашивающих. Cmd c, незамедлительно не облегченное с помощью cmd v, вызывает чувство ноши в правой руке. На улице пахнет мокрой собакой. Многоединство осени, которое, стремительно разобщаясь, всецело стяжает свою достоверность.

Письмо 2

impetuously

Утерянная метатеза взглядов, соударяющиеся траектории голода. Иногда хочу только, чтобы слова были тяжелыми и большими, как дома, чтобы они падали по одному с высоты, поднимая фонтаны соленых камней, разбивая целые дни и ночи, города, в которых нет тебя. Любовь референциальна, по той же причине, что и глагол «любить» не существует в форме инфинитива (Барт). Однако нельзя сказать, что, отказываясь от референции, мы приближаемся к тишине, тектоническому покою. Огонь совершает прыжок все равно. Он выбирает тебя. Горит лицо, руки, язык. Язвы паролей разъедают кожу. Блестит серебро маленьких парков.

Говорят, философ должен стать чужаком в своем городе, а поэт — чужаком в своем языке. Место для размышления и письма — это студия extra, анонимное место вне, снаружи. Но вопрос: нужно ли выходить откуда-то или достаточно просто никогда туда не входить? Я, впрочем, думаю, что разница не так уж и велика. Странно верить в то, что места и ситуации открыты будто бы майский день, лучше верить в то, что они приоткрыты, едва-едва, как это бывает в конце октября. Но и наоборот — иногда они настолько распахнуты, что становятся нераспознаваемыми в существующей реальности (Дверь открывается, но это не он (Вулф)). Время этих пространств не прекращается никогда. Они как тянущийся неприкасаемый шелк чужих сообщений, гигабайты которых льются мимо, мягко касаясь щеки и иногда шеи, запястья. Скользящая чужбина. Но вот еще что: белоснежные валы, бомбардирующий бог, все отсутствующие свидетельства диалога… Письмо пишет, что полыхает.

Письмо 3

constantly

Ранняя твердь, упрямо скрывающаяся от реальности, что твой средневековый город, замкнутый в стенах с предрассветными пятнами… И туман, наша эпизодичность, смирный блик на гриве стеклянного льва, хрупкость в строгих излучинах. Свесившийся с карнизов лес. Длинные волокна рук, поглощенные алфавитным гниением. Следя за дыханием, как за двумя разряженными в безразличности друг к другу действиями (вдох и выдох), тогда в лифте ты спросил: февраль — это все? Присутствие танков в нашей липкой крови, в сигналящих ртах… По сути, новая победа гитлера? Но не существует ничего второго.

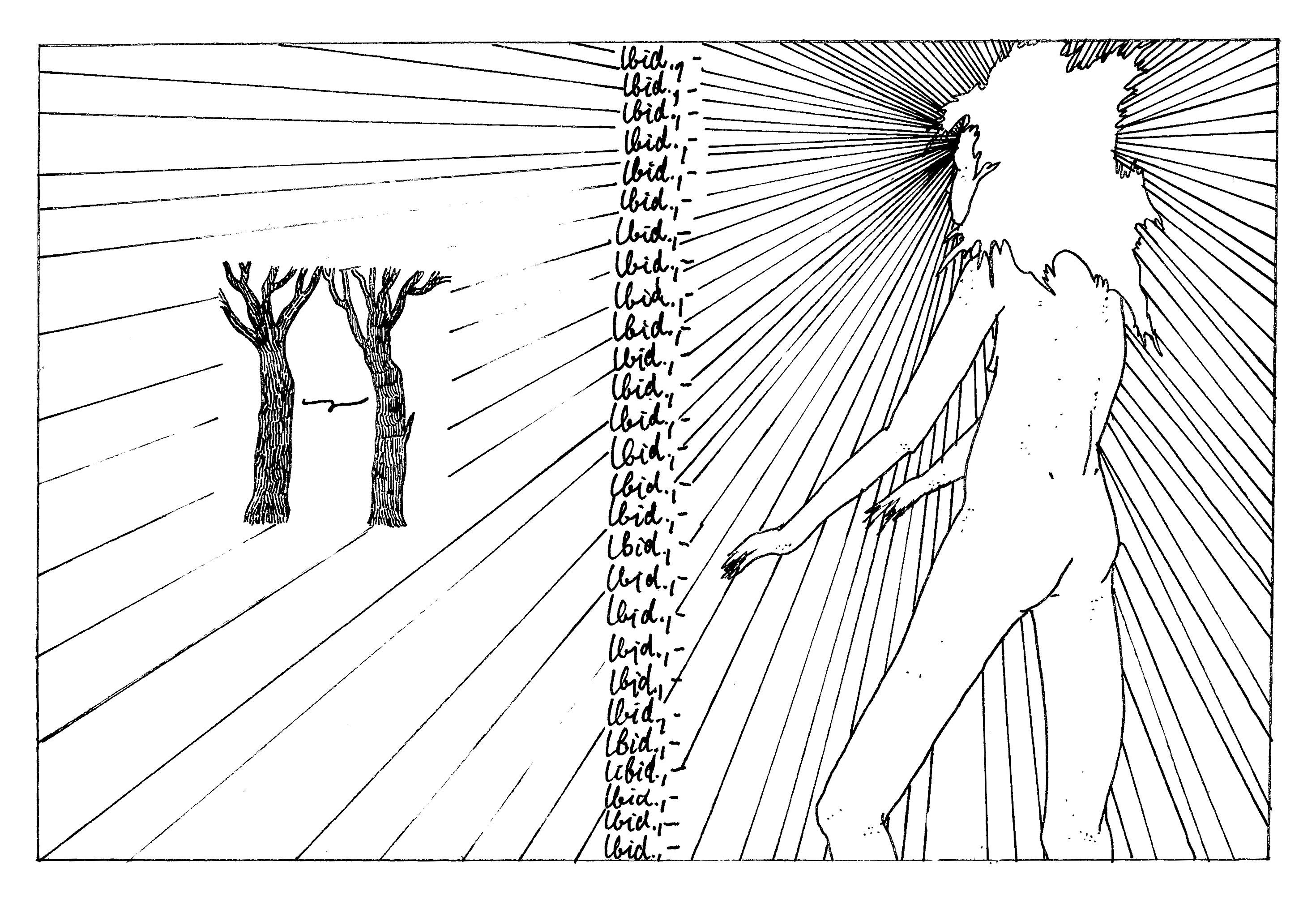

Серафимы в отозванном состоянии. В напряжении с самими собой фигуры: «плачущие как не плачущие». Вынуждая солнце каждое проходить (Павел, Джорджо, Жан-Люк).

Письмо 4

at last

Письмо есть отстояние. Ты — тот, от кого я отстою.

Когда приходится взять ручку и начать писать, другая, невидимая рука жмет на спусковой крючок. Отстояние не сокращается, но постепенно заполняется тем, чего не знаешь, но видишь. Очередь синих жирафов, качаясь, несется к тебе, к тебе — значит, в сторону множащихся фигур умолчания, разреженных образов — сквозь вагоны, по частной моторике, нейросаванне воображения, и шире — по движению, как таковому. Косвенная интервенция, которую ты распознаешь только на периферии, на полях, всегда только гаснущее, ослабевающее, увядающее послание, a fading message for its own sake.

Пожалуй, ключевая функция письма к […] состоит в том, чтобы увидеть и ощутить цвет как температуру, слух различить в категориях вкуса, запах — потрогать руками, изобрести рот, выражающий небрежность объектов вокруг […], смежных предметов, удлинителей, рывков ветра. От

Письмо 5

today

Сегодня мне снился урок труда в школе, мы, девочки, сшивали красные лоскуты в большое полотно, которым хотели укрыть замерзающий ноябрьский сквер. Еще снилось красное вино и мясо, вывалянное в пыли. Позже мы установили в классе стеллаж, на открытых полках которого поставили миску с молоком, ветки из проволоки, патефон, расчеты, ещё

Погода стоит такая, что любой вопрос, брошенный, словно мяч над плотной серо-сиреневой сеткой влаги, исчезает из виду, поглощенный туманом. Мы останавливаемся, не зная меры в северной страсти к отстраненности, любое движение представляется нам разрушительным, ядовитым, неисправимым. Мы чувствуем свое участие в

Письмо 6

intensively

И я не думаю о *страсти*. Ты швыряешь свои очертания в известь будней, взрываясь записями, дальним кипением разнородного словаря — страдающий пар писем, измельченная регистрация (чрезмерно подробная): голоса из лета, пережимающий горло ночной бинт, вы, пройдя два поцелуя, сдались, и вам приснились красные титры. Или тигры? Исписанные торопливым, неровным почерком, чья тайна заключена, конечно же, только в пробеле, на который возложено столько надежд. Вещь — та самая, что неизбежно должна произойти в воскресенье в следующем…

Частное письмо как полубредущий/полубредовый жанр не было изобретением восемнадцатого века. Жанр личного письма был развит в римский период: трухлявые ларцы из дерева антико, хранящие мягкий инжир утраченного языка Цицерона и Плиния. Горючая задумчивость французской мадам де Севинье (1626-1696). Когда что-то приходило ей в голову, самая уважаемая писательница Европы, мадам де Севинье, не заботилась о настроении своего адресата или о собственном желании писать. В письме к ее двоюродной сестре от 26 июля 1668 года она сообщала: «Отвечаете ли вы и нет, не смейте думать, что я

Я напишу тебе две тысячи писем, а потом еще столько же, и еще, потому что (или поэтому?) я смеюсь, плачу, живу и умираю, пока приумножается мое высказывание, адресованное тебе так, как будто бы никому.

Письмо 7

relatively

Привет. Чем дальше заходит моя речь, тем интенсивнее я замещаю тебя, и, замещая тебя, я одновременно отдаю тебе свою речь. Меня кружит в пустоте, роняет, как лист бумаги, с которого убывают слова. Swallowed in the shadows that glow. Сеть мелкой гальки, расцарапавшей горло, связки, опутанные курсором, тяжеловесная готовность, натренированная в ежедневном упражнении неминуемого.

Моя речь становится твоей речью, чтобы твоя речь стала чем-то другим. Сегодня ты говоришь знаками любви-когда-ты-уходишь. Шипящая пена, пойманная в разрыве волн как свидетельство всего того, чем мы никогда не являемся. Кружение труб в окнах приморского университета, дрожащие глубины конференц-зала. Когда-то ты любил звук тонущих лайнеров, запах пляжного шиповника, лекции по зарубежной литературе, фактуру песка. Там, где письма писались (редко, но чаще, чем сейчас) в кафе в кофейном пару и бешеном табачном дыму в перерывах между чересчур шумными разговорами (и еще каким-то звоном типа цыганского бубна), хотя и так все могло бы быть понятным без слов, по крайней мере, между нами.

Письмо 8

eventually

В продолжении письма проступил подвижный июнь. Бетонные плиты, полиэтилен начали плавиться, будто рябь кипящей реки. На окраинах еще можно было различить выпавшие моменты у оград лесопарков. А дальше — синхронность деревьев. Представь, пожалуйста: ранний вечер, деревья. Они, размываясь, уходят — то лиственные, то пустые исчезают за собственной высью, в ложной бухте груди, в перспективе темно-зеленой. Я смотрю на их осыпание: сухая кора, узкие ветви, шелест, шатание, прибитое к земле. Я смотрю, и не двигаюсь, и жду, пока эти стержни разомкнут решетку практики, прервут сеанс взаимной номинации (все, что существует само по себе, можно лишь называть (Витгенштейн)), отринут учебник. В молчании ты говоришь, уточняя, иначе. Отвесная повседневность вырывает сообщение с корнем, как хрупкий побег, сворачиваясь в ничто, ничто не именующее и ничем не именуемое. Область, вынесенная из свидетельства (выживания), типографский изъян травы, гравия.

Письмо 9

recently

Четверг, я думаю, но я начинаю терять ощущение времени (Жизель).

Смотрю на картину Риксена («Смерть Клеопатры», 1874 г.) в обрамлении фоновых вкладок, заголовков (вверху и внизу), значков приложений. Также интерфейс сообщает день недели (четверг), время (14:03), страну нахождения (флаг РФ), значок подключения к

Картина отличается редкой анатомической реалистичностью смерти Клеопатры. Бледное тело, особенно лицо. По одной из версий, Клеопатра хранила яд в полой головной шпильке. На её ногах — тело Антония, пронзенное собственным мечом. Разделить одиночество, которым я живу и которое умерщвляет тебя, когда ты умираешь (Бланшо). Одиночество, расширенное мимолетностью. Отвернутая голова служанки — лишь на мгновение, и в этом мгновении пробивается странность повелительной интонации, призыв (?) жизни, расположенной за пределами картины. Клеопатра — почти мечтательная, наслаждающаяся замкнутостью в себе самой.

Письмо 10

never

Недостающая глубина, я заслала на сторону детства ее прохладные лучи-альбиносы. Так мне кажется часто. Когда я хожу по