Как ЦИМ построил будущее, а мы этого не заметили

Этот текст был написан 2 мая 2022 года, когда про уничтожение ЦИМа все уже хорошенько забыли. Что произошло: 24 февраля из Центра Мейерхольда в знак протеста уволилась директор Елена Ковальская; следом Департамент культуры уволил худрука Дмитрия Волкострелова и присоединил ЦИМ к Школе драматического искусства. В марте и апреле ЦИМ покинула большая часть команды: отдел маркетинга, продюсерский отдел, администраторы; некоторые сотрудники были уволены новым руководством. Многие резиденты тоже перестали играть свои спектакли в ЦИМе. Номинально Центр Мейерхольда работает, но фактически его больше нет.

В этом тексте я попыталась осмыслить, чем был ЦИМ и почему так больно оказалось его потерять. С каждым днём, пока я не публиковала этот текст, его актуальность скукоживалась: кого волнует судьба московского театра, когда в соседней стране люди убивают людей? Но вчера в Москве закрыли Гоголь-центр, уволили худруков Современника (и это бывший руководитель ЦИМа Виктор Рыжаков) и Школы современной пьесы, зачем-то пристегнули «Балет Москва» к Новой опере. И кажется, что именно сейчас нужно вспомнить, что такое живой театр — потому что мёртвое наступает и побеждает.

Я просто оставлю это здесь.

История ЦИМа — классическая история в духе «что имеем — не храним, потерявши — плачем». Прошло два месяца с тех пор, как началось его медленное исчезновение после присоединения к Школе драматического искусства. Полтора из них я провела внутри, наблюдая за этим процессом: завершала рабочие дела, общалась с новым руководством и сотрудниками ШДИ, узнавала, как ещё может быть устроен театр. Теперь, после увольнения, могу сказать вот что: мы плохо понимали изнутри, насколько ЦИМ особенный.

Быстрая оговорка: я говорю «мы», но это довольно условное «мы». Дальше я попытаюсь сформулировать свои ощущения и мысли, но многие из этих ощущений мы обсуждали и узким кругом в отделе маркетинга, и вместе с коллегами и руководителями ЦИМа. В общем, прошу на каждый абзац мысленно ставить вотермарк «мне кажется».

Штука в том, что мы были всё время недовольны ЦИМом. Мы ругались, скандалили на собраниях, язвили в чатах, писали разгромные тексты в соцсетях и собственном ЦИМовском буклете. Но как только ЦИМ оказался рядом — в составе — другого государственного театра, стало понятно, что мы бесились с жиру. Просто мы дошли до такого уровня отношений, до которого любому другому ГБУКу как пешком до луны, — и нам сразу стало мало. Мы хотели лучше, больше, качественнее.

Мы жаловались, что резиденты и художники не ценят работу маркетинга. Но в других театрах отдела маркетинга — да и самого маркетинга — просто нет.

В лучшем случае есть замученный пиарщик и замученный эсэмэмщик, в худшем — просто один человек, на которого свалили всё, что можно назвать маркетингом (мы такое видели, это самое грустное зрелище на свете). И числится этот человек администратором или «начальником билетного стола».

Отдел маркетинга ЦИМа состоял из шести человек и даже был прописан в штатном расписании: руководитель отдела, менеджер по продажам, пиар-менеджер, контент-менеджер, диджитал-менеджер, куратор студенческой программы. А ещё — команда дизайнеров, два фотографа и видеограф. И все эти люди были заняты делом:

заводили в продажу билеты,

делали рекламу,

писали рассылки,

поддерживали и улучшали сайт,

готовили новый сайт,

вели три соцсети,

три года выпускали буклет,

делали офлайн-события,

партнёрились с медиа, фондами, проектами,

кросс-постили,

снимали и переснимали спектакли,

приводили толпы студентов,

водили экскурсии,

отвечали на звонки и сообщения в соцсетях («а когда у вас прослушивания?»),

придумывали безбашенные промосъёмки,

проводили фестивали,

да даже просто сидели в кабинете, хранили реквизит, пускали всех поработать, давали погонять вилки (где те вилки?) и развлекали гостей беседой и шуточками.

Как художники должны были оценить то, с чем раньше никогда не сталкивались? Не встречали маркетолога, который способен сам прикинуть, кому может быть интересен спектакль. Или редактора, за которым не надо двигать слова, потому что он знает, что делает. Сами придумывали образы для афиши, потому что нельзя же такое доверить постороннему человеку.

Нам казалось, что наш труд мало ценят, а сейчас я думаю, что всё наоборот: чем лучше работаешь — тем выше требования. В одном театре — «пришли три критика, и на том спасибо». В другом — «почему на спектакль не продано три билета из трёхсот, что за безобразие?» Мы сами задали эту планку, нам её и держать.

Нас бесило, что все вокруг лучше знают, как делать нашу работу. Но на самом деле никто не знал, как делать нашу работу — включая нас.

Мы знали, какие инструменты есть в маркетинге, как они работают, каких усилий они требуют. Но что из этого сработает для спектакля по пьесе, написанной на коде ДНК? А как продавать спектакль, в котором шутят про мёртвых младенцев и унижают зрителя-добровольца? Или спектакль-деревню из палаток? Вы знаете? Да никто не знает.

Мы бесились, когда нам говорили «да вы ничего не умеете, сейчас я вам покажу как надо», потому что знали: мы продаём не творожки, не пылесосы, не спектакль «Иранская конференция» с десятью звёздами. Чтобы продавать спектакли ЦИМа, нужно было а) найти людей, которым это может быть нужно, и б) объяснить, зачем им это нужно. Поэтому мы бесконечно искали, пробовали, ошибались, пробовали опять, пользовались отчаянными методами и запрещёнными приёмами. У нас была куча неудач, когда мы так и не смогли найти и объяснить — но мы делали для каждого спектакля всё, что могли.

Мы злились, когда руководители ЦИМа заявляли о горизонтальных отношениях в команде и коллегиальном принятии решений, а сами вели себя авторитарно.

Водили гостей на балкон, приглашали проекты, которые нам не очень нравились, решали сыграть 9 спектаклей в один день — вот это всё.

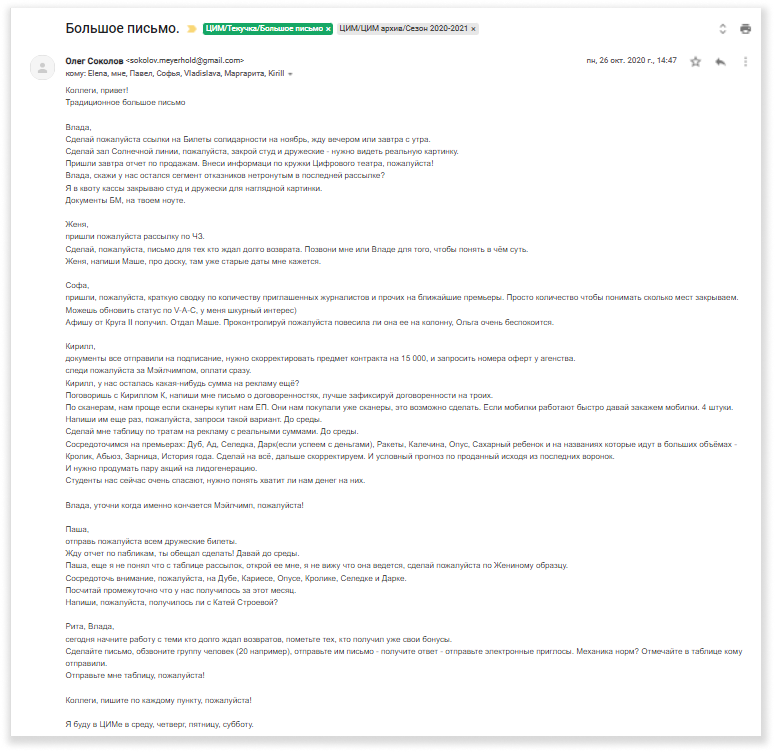

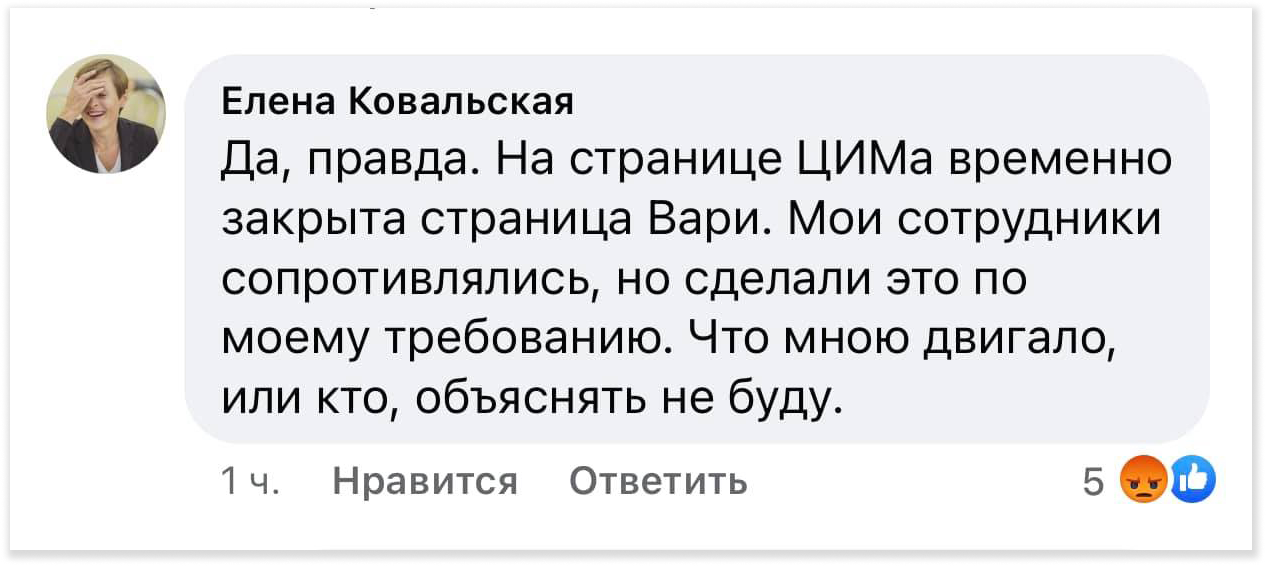

Но это мы не видели театра, где директор просит тебя встать, когда она вошла («но не потому что я директор, а потому что я женщина!»). Мы не видели театра, где директор читает каждый пост до публикации и реально вносит правочки. Нам никогда не приносили молча бумажные приказы сделать то или это. Наши руководители не садились за мемориальный стол Мейерхольда («а что, прекрасный стол, жаль им не пользоваться») и никогда не произносили фраз вроде «вы же всё понимаете» и «включите фантазию». Если нас «просили» сверху удалить чью-то страницу или пост, наш директор, великая Ковальская, брала ответственность на себя, даже если формально «просьбу» выполняли мы.

Даже когда нам казалось, что нас не слышат, нас слышали — потому что в ЦИМе мы всегда разговаривали человеческим языком, словами через рот, а не писали километрами служебки и объяснительные.

Нас раздражал хаос ЦИМа, его вечная горячка: когда всё нужно «ещё вчера» и при этом непонятно, кто за что отвечает.

Но оказалось, что это во многом цена свободы и человеческих отношений.

Мы ведь творили, что хотели. Мы могли написать рассылку, в которой администратор ругает спектакли. Запустить в рекламу картинки со словом «жопа» (рекламные площадки такое не пропускают, но мы правда собирались!). Нужен промокод «ГИРОСКУТЕР30»? Решается фразой «Рит, а сделаешь промокод ГИРОСКУТЕР30? Извинимся за задержку спектакля». Это казалось нам нормой, пока мы не обнаружили, что в других театрах промокод надо делать через служебную записку и утверждать у директора.

Дела тоже сыпались на нас произвольно: на собрании после фразы «Кто за это возьмётся?» достаточно было взглянуть не туда, чтобы за это взялся лично ты, даже если дело вообще не связано с твоими обязанностями. Но при этом мы регулярно слышали от руководителей: «чем тебе помочь?» или «я твои руки, давай я сделаю, что нужно». Мы не тыкали друг друга носом в трудовые договоры и функционал — мы договаривались. Не всегда с первого раза, иногда и со скандалом. Но это потому что взаимодействовали люди, а не функции.

Мы недоумевали от непоследовательности ЦИМа и неспособности определиться с художественной стратегией. Но, оказывается, ЦИМ просто делал то, чего никто не понимал и не понимает.

На встрече с сотрудниками ШДИ мы пытались объяснить смысл резидентского театра: есть независимые команды, их не поддерживает государство, мы работаем с ними на паритетных условиях, делимся с ними ресурсом. Кажется, они были в шоке: «А почему вы, государственный театр, половину денег отдаёте чужим людям? Почему вы тратите на них столько ресурсов? Мы посмотрели отчёты, вы неэффективны — всё раздали и заработали копейки». На ум приходит мультик про Простоквашино: «корова государственная, а молоко чьё?» Вот ЦИМ всегда считал, что молоко — наше, и мы вольны поить им всех, кого посчитаем нужным.

Смысл ЦИМа был ровно в том, чтобы давать ресурс и площадку негосударственным театрам. Кто ещё такое делал? Кто ещё сделал это своей миссией? Кто знал, как надо это делать? Не только отдел маркетинга не знал, как надо продавать спектакли ЦИМа — весь ЦИМ не знал, как быть государственной площадкой для негосударственных команд. Поэтому мы брали и делали, пробовали всё во все стороны разом — ну и какая уж тут последовательность? Последовательность — там, где премьеры называются «Собака с дамочкой» и «Гроза. Апокриф». Спасибо, нам в другую сторону.

У ЦИМа могла бы быть стратегия — в мире, где независимый театр не кажется государству беспонтовой дичью, где этих театров тьмы, и площадок вроде ЦИМа тьмы, и тогда у каждой может быть своя стратегия: тут док, тут новая опера, тут театр вещей, тут цифровой театр. В мире же, где театры не открываются, а закрываются, стратегия одна: не позволить загнуться тем, кто ещё работает.

Ну и жалоба номер один: в ЦИМе слишком много событий на такую маленькую команду.

Пятьдесят человек, включая ХПЧ и бухгалтерию, проводили больше шестисот мероприятий в год. Иногда откровенно хотелось сдохнуть (привет решению провести девять спектаклей в один день, отличный день был, кстати). Когда мы писали итоги сезонов, мы не всегда могли вспомнить, что было в сентябре. Нам казалось, что это жесть, и это была жесть.

Но мы были успешным театром — мы зарабатывали деньги. Нам стало труднее это делать в пандемию с половинчатой рассадкой, но факт: мы собирали полные залы, мы зарабатывали себе и резидентам, мы росли, а не скукоживались. Когда новое руководство увидело наши зарплаты и рекламный бюджет, оно офигело: зачем столько тратить на маркетинг? Какой выхлоп? Надо срочно оптимизировать! И они не одни такие — в других театрах, когда слышали о шести сотрудниках в маркетинге, тоже цокали языком: «ну такое надо оптимизировать, конечно». Почему-то никому не приходит в голову, что маркетинг — это инвестиция: ты нанимаешь специалистов, платишь им нормальную зарплату, чтобы они заработали и на эту зарплату, и на всё остальное. Мы — зарабатывали, и мы делали это всё лучше, потому что каждый из нас был хорош в своём деле и занимался только им. Ну, пока не попадал под «Кто за это возьмётся?», конечно.

___

ЦИМ не был идеальным театром. Мы были недовольны им за дело; многое из того, что приводило в ярость, невозможно было исправить — например, зло***чую систему госзакупок, без которой в театре пакет молока нельзя купить. Режиссёры обижались на плакаты и неправильные посты, руководство водило гостей на балкон, админы писали на маркетинг служебки

Но я хочу сказать вот что: отчасти мы были так недовольны, потому что были хороши и хотели быть ещё лучше. Собираясь на очередной стратегической сессии, мы сетовали, что недостаточно говорим о будущем в спектаклях, что мы всё равно больше заняты анализом прошлого, как же быть? Сейчас, глядя на то, как устроены другие театры, как они себя ведут в публичном пространстве, я понимаю, что мы проектировали будущее самим своим существованием. Человеческие отношения, свобода действий, возможность быть с худруком на ты, ответственность за решения, разделение функций, инклюзия, границы между работой и неработой — всё это стало нашей нормой, поэтому мы так остро реагировали на любые отклонения от неё.

Надеюсь дожить до прекрасного будущего, в котором ЦИМ — это норма. Мы это заслужили.

Евгения Ульянкина

контент-менеджер ЦИМа с 2018 по 2022