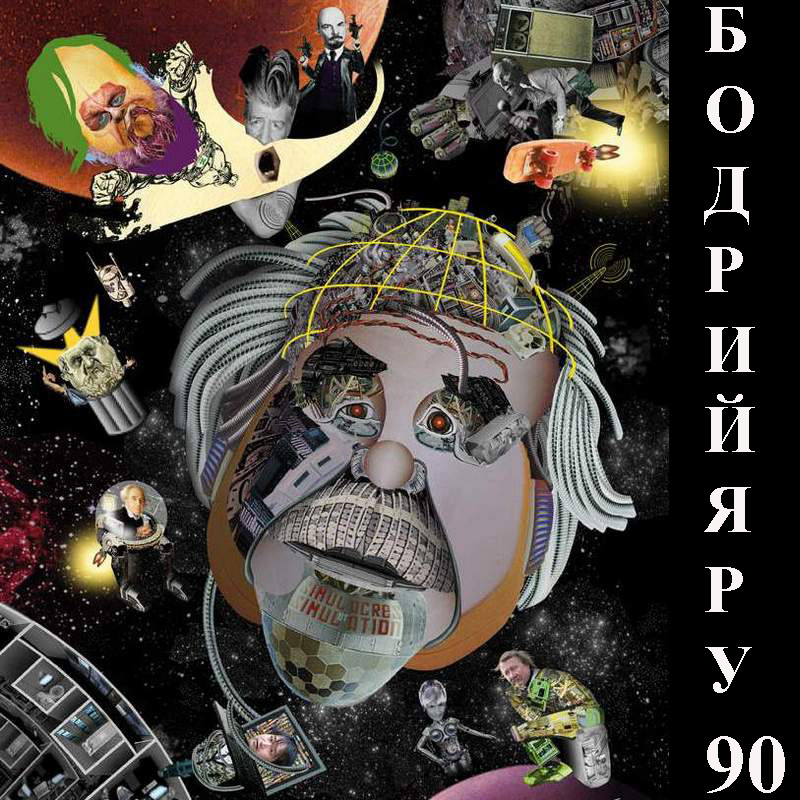

Жан Бодрийяр: «Я террорист и нигилист, вооруженный теорией»

На этой неделе Бодрийяру исполнилось бы 90 лет. К юбилею подготовлено пересмотренное и исправленное переиздание его культовой книги «Симулякры и симуляция» (выйдет чуть позже). Пока же предлагаем вниманию этот заключительный манифест из нее.

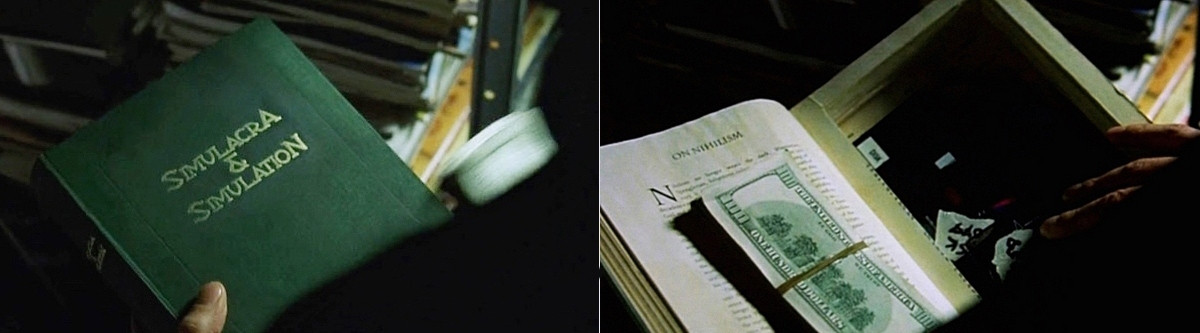

В фильме «Матрица» книга раскрывается именно на главе «О нигилизме», что не случайно, ведь здесь Бодрийяр приходит к мысли, что единственным способом борьбы с тотальной системой симуляции является терроризм. Позже, в своей знаменитой статье «Дух терроризма», посвященной 11 сентября, он, по сути, напомнит прозвучавшие в этом манифесте тезисы.

Текст примечателен еще и тем, что «гуру постмодернизма» употребил здесь в первый и в последний раз (в нейтральном смысле) термин пост-модерн. Далее постмодернизм он будет лишь критиковать. Другой свой эпитет «меланхолический Ницше» Бодрийяр также получил благодаря этому тексту.

Ну и, пожалуй, самое важное. Состояние общества, наше состояние, Бодрийяр описывает здесь как безразличное, нейтральное, меланхоличное, инертное, завороженное. Со времен написания текста ничего, в

О нигилизме

С нигилизма исчезли мрачные краски в стиле Вагнера и Шпенглера, непроницаемая копоть конца XIX века. Он больше не берет своего начала ни в Weltanschauung [мировоззрении] декаданса, ни в метафизическом радикализме, порожденном смертью Бога и всеми теми последствиями, которые из нее вытекают. Сегодняшний нигилизм — это нигилизм транспарентности [1], проницаемости и в определенной степени он более радикальный и кардинальный, чем его предыдущие исторические формы, ведь эта транспарентность, это пребывание в подвешенном состоянии — неотъемлемые признаки системы и всякой теории, претендующей на ее анализ. Когда Бог умер, еще был Ницше, чтобы провозгласить об этом, — великий нигилист перед лицом Вечного и перед трупом Вечного. Но перед симулированной транспарентностью всего на свете, перед симулякром материалистической или идеалистической завершенности мира в гиперреальности (Бог не умер, Он стал гиперреальным) уже больше нет теоретического и критического Бога, чтобы распознать своих [2].

Мир и мы все живьем попали в симуляцию, в зловещую, даже не зловещую, а безразличную сферу сдерживания [3] [dissuasion]: нигилизм и тот странным образом полностью реализовался не через разрушение, а через симуляцию и разубеждение [dissuasion]. Из активного, насильственного фантазма, из мифа и сцены, каковым он был исторически, он превратился в процесс транспарентности, в

Мы находимся в новой и, вероятно, неразрешимой ситуации относительно предыдущих форм нигилизма:

Его первым крупным проявлением стал Романтизм: вместе с Революцией Просвещения он соответствует разрушению порядка кажимостей [4].

Сюрреализм, дадаизм, абсурдизм, политический нигилизм являются его вторым крупным проявлением и соответствуют разрушению порядка смысла.

И если первое проявление еще является эстетической формой нигилизма (дендизм), второе — его политическая форма, историческая и метафизическая (терроризм).

Обе эти формы касаются нас лишь отчасти или вовсе не касаются. Нигилизм транспарентности уже не эстетический и не политический, он уже не занимается ни уничтожением кажимостей, ни уничтожением смысла, его последних проблесков или последними нюансами Апокалипсиса. Впрочем, нет больше и Апокалипсиса (лишь алеаторный [5] терроризм еще пытается быть его отражением, однако он уже утратил признаки политического и у него остался лишь один способ проявления, который одновременно является способом исчезновения: медиа; но медиа — это не сцена, где нечто разыгрывается, это лента, трек, перфокарта, относительно которых мы уже даже не зрители и очевидцы, а просто получатели информации, рецепторы). Апокалипсис закончился, и сегодня мы имеем дело с прецессией нейтрального, форм нейтрального и безразличного [6]. Возможен ли здесь некий романтизм, некая эстетика нейтрального? Как представляется, нет: все, что остается, это завороженность [fascination] опустошающими и безразличными формами, самим действием той системы, которая нас аннулирует. А ведь завороженность (в отличие от соблазна, связанного с кажимостями, и диалектического мышления, связанного со смыслом) представляет собой в высшей степени нигилистическую страсть, страсть, присущую способу исчезновения. Мы заворожены всеми формами исчезновения, нашего исчезновения. Мы меланхоличны и заворожены — таково наше общее состояние в эру невольной транспарентности.

Я нигилист.

Я констатирую, я принимаю, я примиряюсь с колоссальным процессом разрушения кажимостей (и соблазна кажимостей) в пользу смысла (репрезентации, истории, критики и так далее), разрушения, являющегося основополагающим фактом XIX века. Истинная революция XIX века, революция модерна, заключается в радикальном разрушении кажимостей, в расколдовывании мира [Вебер] и погружении его в насилие интерпретации и истории.

Я констатирую, я принимаю, я примиряюсь, я анализирую вторую революцию, революцию XX века, революцию пост-модерна, которая является колоссальным процессом разрушения смысла, равным предыдущему разрушению кажимостей. То, что поражает смыслом, от смысла и погибает.

Диалектическая сцена, сцена критическая опустели. Самой сцены больше нет. Как нет и терапии смысла или терапии смыслом: терапия сама является частью всеобщего процесса распространения безразличия [indifférenciation].

Сцена самого анализа стала неопределенной, алеаторной: теории стали плавающими (фактически невозможен и нигилизм, так как он все же хоть и отчаянная, но детерминированная теория, воображаемое конца, Weltanschauung [мировоззрение] катастрофы*).

Сам анализ является, возможно, решающим фактором колоссального процесса замораживания смысла. Тот прирост смысла, который вносят теории, их конкуренция на уровне смысла абсолютно вторичны сравнительно с их коалицией в операции по замораживанию и четвертованию, диссекции и транспарентности. Нужно четко осознавать то, что каким бы образом ни шел анализ, он движется в одном направлении — к замораживанию смысла, он способствует прецессии симулякров и безразличных форм. Пустыня разрастается.

Имплозия [7] смысла в средствах информации. Имплозия социального в массах. Бесконечное разрастание масс по мере ускорения системы. Энергетический тупик. Точка инерции.

Перенасыщенный мир обречен на инерцию. Проявление инерции ускоряется (если так можно сказать). Застывшие, замороженные формы разрастаются как опухоль, и их разрастание останавливает, подменяет собой настоящий рост. В этом, кстати, секрет гипертелии [8], того, что идет дальше, чем его собственный финал. Это могло бы стать нашим собственным способом отмены финальности [9]: идти дальше и дальше в том же направлении — к разрушению смысла посредством симуляции, гиперсимуляции, гипертелии. Отрицать собственный финал посредством гиперфинальности (как ракообразные, как статуи острова Пасхи) — не в этом ли мерзкая тайна раковой опухоли? Разрастание взамен роста, а взамен скорости — инерция.

И массы также вовлечены в этот колоссальный процесс инерции, обусловленной ускорением. Они и составляют этот процесс разрастания и поглощения, который сводит на нет всякий рост и всякий прирост смысла. Они и составляют эту цепь, в которой чудовищная финальность привела к короткому замыканию.

Именно эта точка инерции и то, что происходит в ее окрестностях, сегодня как раз и завораживает, захватывает (поэтому и улетучился скромный шарм диалектики). Если быть нигилистом — это отдавать приоритет этой точке инерции и анализу этой необратимости (вплоть до точки невозврата) системы, тогда я — нигилист.

И если быть нигилистом значит быть одержимым способом исчезновения, а вовсе не способом производства, тогда я — нигилист. Исчезновение, афанизия, имплозия, Furie des Verschwindens [фурия исчезновения, Гегель]. Трансполитика является избранной [élective] сферой способа исчезновения (реального, смысла, сцены, истории, социального, индивидуального). Строго говоря, это уже даже и не вполне нигилизм: в исчезновении, в опустошенной, алеаторной и безразличной форме уже нет даже пафоса, патетики нигилизма — той мифической энергии, которая до сих пор составляла силу нигилизма, его радикализм, его мифическое отрицание, его драматическую антиципацию [10]. Это уже даже не расколдовывание с присущей ему самому колдовской тональностью, соблазнительной и ностальгической. Это просто исчезновение.

Признаки этого радикального способа исчезновения (вместе с ностальгическим использованием диалектики) заметны уже у Адорно и Беньямина [11]. Именно потому, что ностальгия по диалектике существует, а самая проницательная диалектика изначально является ностальгической. Но на более глубоком уровне у Беньямина и Адорно слышится другая тональность — тональность меланхолии, связанной с самой системой, меланхолии неизлечимой и за пределами всякой диалектики. Именно эта меланхолия системы берет сегодня верх посредством, по иронии судьбы, форм транспарентности, которые окружают нас. Именно она становится нашей фундаментальной страстью.

Это уже не сплин или душевное смятение конца столетия. Это уже и не нигилизм, который путем разрушения, посредством страстного ресентиментa [12] в определенном смысле стремится все уравновесить [normaliser]. Нет, меланхолия — это основная тональность функциональных систем, нынешних систем симуляции, программирования и информации. Меланхолия — неотъемлемая черта способа исчезновения смысла, улетучивания смысла в операциональных системах. И все мы погружены в меланхолию.

Меланхолия — это то жестокое разочарование, которое характеризует нашу перенасыщенную систему. Это когда надежда уравновесить добро и зло, истинное и ложное и даже противопоставить друг другу некоторые ценности одного и того же порядка, как и более общая надежда на

Чтобы противостоять этой гегемонии системы, можно прославлять ухищрения желания, создавать революционную микрологию повседневности, прославлять молекулярный дрейф или даже создавать апологию китча. Но это не решает насущной необходимости нанести поражение системе на глазах у всех.

Это может сделать лишь терроризм.

Это та черта ответной реакции [réversion], которая перечеркивает все остальное, так же как одна ироническая ухмылка перечеркивает весь дискурс, а одна вспышка неповиновения раба перечеркивает всю власть и все право господина.

Чем более гегемонистской является система, тем более поражает воображение малейший ее сбой [revers]. Вызов, пусть даже самый ничтожный, — это как обрыв в цепи. Лишь эта несоразмерная обратимость [réversibilité] является сегодня событием на нигилистической и заброшенной сцене политики. Лишь это мобилизует воображаемое.

Если быть нигилистом — это означает переносить, вплоть до границы непереносимости гегемонистской системы, эту радикальную черту насмешки и насилия, этот вызов, на который система вынуждена ответить своей собственной смертью, тогда я террорист и нигилист, вооруженный теорией, подобно иным террористам и нигилистам с оружием в руках. Теоретическое насилие, а не истина является тем единственным оружием, которое у нас осталось.

Однако в этом и кроется утопия. Потому что быть нигилистом было бы здорово [beau], если бы еще существовал радикализм, — так же как быть террористом было бы здорово, если бы смерть, включая смерть террориста, еще имела какой-то смысл.

Но именно здесь ситуация становится неразрешимой. Потому что этому активному нигилизму радикальности, система противопоставляет собственный — нигилизм нейтрализации. Система сама нигилистична в том смысле, что она обладает возможностью обращать все, в том числе и то, что ее отрицает, в состояние безразличия.

В этой системе сама смерть поражает своим отсутствием. Вспомните крупные теракты последних лет [массовое убийство в Болонье и взрыв на Октоберфесте в Мюнхене в 1980 году]: смерть нейтрализована безразличием, и в этом терроризм является невольным сообщником системы — не в политическом плане, а в том, что он способствует насаждению безразличия ускоренными темпами. Для смерти — ни ритуальной, ни насильственной — уже не осталось сцены — ни фантазматической, ни политической, — сцены, где она могла бы проявить себя, сыграть свою роль. И в этом как раз победа иного нигилизма, иного терроризма — нигилизма и терроризма системы.

Сцены больше нет, нет даже той минимальной иллюзии, благодаря которой события могут приобретать силу реальности, — нет больше ни сцены, ни духовной или политической солидарности: что нам до госпереворота в Чили, падения республики Биафра, вьетнамских беженцев, до терактов в Болонье или военного положения в Польше? Все, что происходит, аннигилируется на телевизионном экране. Мы живем в эпоху событий, которые не имеют последствий (и теорий, которые не имеют выводов).

Нет больше надежды для смысла. И, наверное, это правильно: смысл смертен. Но то, чему он навязывал свое эфемерное господство, то, что он полагал ликвидировать, чтобы навязать господство Просвещения, — то есть кажимости, — это бессмертно, неуязвимо даже для самого нигилизма смысла или бессмыслицы.

И вот где начинается соблазн.

* Есть культуры, в которых существует лишь воображаемое их истока, и нет никакого воображаемого их конца. Есть культуры, одержимые и тем, и другим… Возможны два других варианта… Иметь лишь воображаемое конца (наша культура, нигилистическая). И не иметь вообще никакого воображаемого, ни истока, ни конца (та культура, которая грядет, алеаторная).

Примечания

[1] Tранспарентность (прозрачность, проницаемость) — отсутствие секретности, ясность, основанная на доступности информации; информационная прозрачность.

[2] Отсылка к известной фразе «Убивайте всех, Господь распознает своих!», которую приписывают папскому легату Арнольду Амальрику. Якобы, он произнес это при штурме крестоносцами города Безье в ответ на вопрос о том, как можно отличить католиков от еретиков.

[3] Сдерживание [dissuasion] — во французском языке очень многозначное слово: «разубеждение, разуверение, отговаривание, отваживание» и одновременно «сдерживание, устрашение, отпугивание, предупреждение», а также «удержание, предотвращение, профилактика»). Общий смысл: то, что подавляет действие, препятствует действию. В основном, Бодрийяр обыгрывает популярный термин времен Холодной войны «сдерживание путем устрашения» или «ядерное сдерживание», который вновь вернулся в обиход. Но в зависимости от контекста, мы будем также использовать перевод этого слова как «разубеждение».

[4] Кажимость (видимость) — то, что показывает себя, не скрывая сущность, а проявляя ее; также: поверхностное, неустойчивое, случайное проявление реальности. Бодрийяр не делает четкого различия между такими понятиями как «видимость», «кажимость» и даже «явление», обозначая все словом «apparence». Но, в отличие от Сартра, не снимает дуализм видимости и сущности («Видимость не скрывает сущность, она ее проявляет; она и есть самая сущность» («Бытие и ничто»)). «Apparence» у Бодрийяра ближе к «кажимости» Хайдеггера: «Сущее может казать себя из себя самого разным образом, смотря по способу подхода к нему. Существует даже возможность, что сущее кажет себя как то, что оно в самом себе не есть. Показывая себя таким образом, сущее «выглядит так, словно…». Такое казание себя мы называем кажимостью… Сущее не полностью потаено, но именно открыто, однако вместе с тем искажено; оно кажет себя — но в модусе кажимости». Однако Бодрийяр употребляет термин не только в философском смысле (то, что кажет себя), но и в обычном (то, что кажется, видится), в зависимости от контекста. Так же у Бодрийяра этот термин приобретает дополнительный смысл — как, своего рода, положительная альтернатива симулякру.

[5] Алеаторный — Бодрийяр часто противопоставляет это слово слову «случайный». Случай — это то, что не просчитано заранее, непредсказуемо. Алеаторное (от слова «жребий») — это запрограммированная случайность, как в случае с генератором случайных чисел.

[6] Стоит учесть, что часто свои понятия безразличия и неразличения Бодрийяр противопоставляет понятиям различия и различения Делеза.

[7] Имплозия и противопоставляемая ей эксплозия — два основных понятия данной работы Бодрийяра. Если эксплозия — взрыв, расширение, распространение, экспансия (у Бодрийяра часто аналог Большого взрыва, расширения вселенной), то имплозия — взрыв, направленный внутрь, быстрое разрушение под влиянием внутренних факторов, схлопывание, сжатие (аналог черной дыры или сокращения вселенной).

[8] Гипертелия («сверх окончания») — сверхспециализация, «переразвитие», тип филогенетического развития, ведущий к нарушению отношений организма со средой вследствие гипертрофии отдельных органов. Бодрийяр употребляет слово в прямом смысле: то, что идет дальше, чем его собственный финал.

[9] Финальность — законченность, окончательность, конечная цель. Противоположность бесконечности.

[10] Антиципация — предвосхищение, предугадывание, представление о предметах или событиях, возникающее до их реального проявления.

[11] Адорно, Теодор (1903—1969) — немецкий философ, социолог, композитор и теоретик музыки. Представитель Франкфуртской критической школы. Беньямин, Вальтер (1892—1940) — немецкий философ еврейского происхождения, теоретик истории, эстетик, историк фотографии, литературный критик, писатель и переводчик.

[12] Ресентимент («озлобление, враждебность») — французское слово, которому Ницше придал особый смысл: чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач («врагу»), бессильная зависть. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создает образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Ресентимент, по Ницше, деятельно проявляет себя в «восстании рабов»: «Восстание рабов в морали начинается с того, что ressentiment сам становится творческим и порождает ценности…»

Jean Baudrillard. SIMULACRES ET SIMULATION (1981). Перевод: А. Качалов, 2011, 2019.