Платон и мальчики, или юношеское тело философии (очерк сексуальной жизни философа Платона)

Все написанное — написано ни плохо, ни хорошо;

не является ни плохим, ни хорошим, ни важным, ни напрасным,

ни памятным, ни достойным забвения

М. Бланшо

Подобно тому как для подлинного грека, т.е. грека доплатонического и доаристотелевского, и главное — досократовского, красота речи была залогом ее истинности[1], — в этом отношении его светлый разум не был обременен такими едва ли существующими фантазмами, как проблема референции, верификации и прочих суетных измышлений, достигших апогея в строгой англосаксонской аналитической философии в ее классическом варианте, т.е. до того, как вызрел «поздний» Витгенштейн, — так и красота в своей подлинной сущности, божественной сущности, могла быть явлена и обретена исключительно в человеческом теле, красивом человеческом теле, в молодом теле, в по преимуществу юношеском теле. И

Излишне напоминать образованному читателю, что явление греческой гомосексуальности, или педерастии, само по себе не то чтобы сложно, но очень сложно, и еще Ницше предостерегал от поверхностного истолкования этого вида отношений, говоря, что «эротическое отношение мужчин к юношам было в недоступной нашему пониманию степени необходимой, единственной предпосылкой всего мужского воспитания» [3]. Воспитание и понимание — вот та извечная Сцилла и Харибда, о которую разбивается, пребывая в тщетной надежде на спасение, интеллектуальный корабль мыслящего субъекта. Как понять? — Вопрос вопросов. Чтобы что-то понять, необходим сущностный взгляд на природу явления даже в том случае, если сама дихотомия сущности и явления уже в лучшем случае превратилась в дешевый риторический locus communis, или общее место, для которого места-то как раз в нашем мышлении уже вроде как и не осталось, ибо после ниспровержения лиотаровских метанараций и деспотических означающих большого Другого, каковыми предстают автор, Бог, сущность, иерархия, царь, господин, идеология и прочие мечты эпохи модерна, мы остались в окружении беспросветной текучести и вечного становления, всегдашнего явления, явления маски смысла, этой античной маски с огромным отверстием гунпленовского рта, изрыгающего зловещий гомерический и сардонический хохот, — что ж, нашим означающим стало явление, ползучее явление бессмысленного смысла. Однако сущность некой культурной проблемы, сущность-в-себе-и-для-себя все же некоторым образом существует, она находится где-то там, на скалигеровой линейке времени, живущей у каждого из нас в голове со школьной скамьи, т.е. в нашем Воображаемом, показывая себя в качестве зарубки, примерно той зарубки, которую делает на дереве первобытный охотник, поймав очередного оленя, или первобытный художник, разукрашивая пещерную стену граффити или же накалывая на кожный покров татуировку. Такая сущность явления нам только показывается и сразу же исчезает обратно, подобно лакановскому субъекту бессознательного, который, пульсируя, то выходит из речи анализанта на свет божий, то опять погружается в «ничто» беспросветной тьмы языка. И все же не будем отчаиваться, будем играть в эту языковую игру, именуемую гуманитарной наукой, будем продолжать верить в то, что нам доступно понимание, воздержимся от гуссерлевского ἐποχή, воздержимся от воздержания, и памятуя о структурном разрыве наших культур, о том, что между нами и греческими мужчинами, мальчиками и женщинами нет решительно ничего общего, что наш образ мысли и действия абсолютно отличен от такового у них, памятуя обо всем этом, будем создавать новые пространства для игр по заветам Томаса Куна, в меру сочетая угрюмый традиционализм мысли с истерическим новаторством первооткрывателей[4]…Я сказал, что ничего общего между нами и греками нет, однако, может

Перед тем как обратиться непосредственно к источникам, которые поведают нам о личной жизни Платона и его любовей, хотелось бы вспомнить дорогого Алексея Федоровича Лосева и кое в чем согласиться с ним касательно общей характеристики платонизма, а кое в чем решительно размежеваться. В одной своей знаменитой книге Алексей Федорович так охарактеризовал платонизм: «Фаллос и есть, по моему ощущению, основная интуиция платонизма, его первичный прамиф. Не свет просто, не освещенное тело просто, но именно фаллос, напряженный мужской член со всей резкостью своих очертаний» [6]. Несколькими страницами ранее он говорит, что «педерастия у Платона есть не что иное, как вполне логический вывод из его диалектики. Педерастия и есть настоящая платоновская диалектика»[7] Поистине так оно и есть! Однако через несколько строк, когда Алексей Федорович говорит, что платоновская диалектика «не имеет в своем опыте зачатия и порождения» и «живет не живым и теплым телом, но холодным статуарным изваянием»[8] — здесь мы категорически не можем с ним согласиться, — это живая и плодотворная греческая диалектика, живущая красотой мужского тела, она зачинает в этом теле и порождает в этом теле, ей вообще не нужно женское начало для этого, она самостоятельна и самостна, она не нуждается ни в чем, кроме себя, она излучает сама из себя многополое семя смыслов, подобно тому, как автореферентное перформативное высказывание Теории речевых актов нуждается только в произнесении самого себя (забудем пока о необходимых обстоятельствах высказывания) и из самого себя извергает огромную силу, способную изменять бытие…В 529 г. н.э. милостью божьей император византийский Юстиниан прикрыл Платоновскую академию, и интеллектуальное фаллическое и тоска по фаллосу почти что на тысячу лет, до эпохи Возрождения, ушли в подполье, в христианское подполье, туда перекочевали они и из глубоких темных недр тревожили своими неуемными размерами и интенсивными импульсами светлые христианские умы и отягощали праведные христианские сердца — такими узкими путями потерянный фаллос стал обретенным фаллосом в мышлении и искусстве Ренессанса — в этом торжестве фаллического.

Платон и мальчики, или юношеское тело философии

Древние биографии Платона, за редчайшим исключением, представляли собой хвалебные речи великому философу и приписывали ему божественное происхождение и все те сопутствующие атрибуты, которые свойственны, в общем, любому основателю важного для истории культуры учения или религии, большинство этих биографий ныне утрачено[9]. Самая ранняя из сохранившихся написана во втором веке нашей эры Апулеем (De Platone et eius dogmate), который тоже изображает Платона как фигуру полубожественную, самая поздняя же — Олимпиодором (Vita Platonis) в шестом веке н.э. с аналогичным обожествлением философа, — о сексуальной жизни Платона там нет ни слова. Мы бы сказали, что в данном случае Платон, как и любой другой бог или политический лидер, для своих восхищенных учеников выступал чем-то вроде лакановского большого Другого или делезианского деспотического означающего, с которым отождествлялись адепты учения и которое конституировало их как субъектов. Единственным античным источником, упоминающим о любовных связях Платона и позволяющим, следовательно, нам написать маленький сексуальный очерк о великом человеке, выступает сочинение эклектичного историка философии примерно второго века н.э. Диогена Лаэртского О жизни и изречениях знаменитых философов (далее DL. De vita). Ризоматическое сознание Диогена не позволяло ему отождествиться с

Диоген пишет, что в круг возлюбленных Платона — т.е. тех, в которых Платон ἐρασθῆναι, был влюблен — входили: 1. Мальчик-подросток (μειράκιον), или юноша, так или иначе человек не младше 14 и не старше 20 лет, по имени Астер (Ἀστὴρ). 2. Гетера Археанасса. 3. Дион. 4. Алексид. 5. Агафон. 6. Федр.

Об Астере, увы, никаких исторических сведений не сохранилось — только несколько эпиграмм, написанных самим Платоном. Вот они:

Смотришь на звезды (ἀστέρας εἰσαθρεῖς). Звезда (Ἀστὴρ) [11] ты моя! О, если бы стал я

Небом, чтоб мог на тебя множеством глаз я смотреть!

(Пер. Л. Блуменау)

Вторая написана, судя по всему, после смерти Астера:

Прежде звездою рассветной светил ты, Астер мой, живущим;

Мертвым ты, мертвый, теперь светишь закатной звездой.

(Пер. Л. Блуменау)

Аналогичным образом обстоит дело и с Археанассой, мы не знаем о ней ничего, кроме того, что она — гетера и родом из Колофона. Вот платоновская эпиграмма, адресованная ей:

Археанасса со мной, колофонского рода гетера, –

Даже морщины ее жаркой любовью горят.

Ах, злополучные те, что на первой стезе повстречали

Юность подруги моей! Что это был за пожар!

(пер. Л. Блуменау)

И еще одна, написанная примерно век спустя после смерти Платона поэтом Асклепиадом Самосским:

Археанасса, гетера, зарыта здесь, колофонянка,

Даже в морщинах у ней сладкий ютился Эрот.

Вы же, любовники, первый срывавшие цвет ее жизни,

Можно представить, каким вас опалило огнем! [12]

(Пер. Л. Блуменау)

Из сравнения обоих стихотворений не сложно догадаться, что Асклепиад был хорошо знаком с эпиграммой Платона и, в общем, не особо утруждал себя сочинить «свою» собственную.

Что до четырех остальных любовников Платона, то история по милости своей сохранила о них гораздо больше свидетельств. Дион Сиракузский был братом Аристомахи, супруги тирана Дионисия Старшего и дядей сменившего его сына тирана Дионисия Младшего. Последний пригласил Платона в Сицилию (первый раз Платон «неудачно» побывал там в 387 г. до н.э.) и поручил Диону заняться переговорами с философом, Диону же стоило больших усилий уговорить Платона посетить остров во второй раз, поэтому он сообщил ему, что новый правитель имеет страсть к философии и вообще — желает получить хорошее образование, поскольку был обделен необходимым вниманием в детстве[13]. Также Дион, как сообщает Плутарх, хотел отучить своего племянника от тирании и привить умеренность и любовь и уважение к законам[14]. Однако, как это всегда и бывает, не все люди желают свободного и конституционного правления, всегда есть те, кто выступают активными поборниками тирании и ярыми ее апологетами, они — то и стали возводить во дворце смуту на Диона, и такие вот мысли и речи витали, подобно обжигающему хамсину, по городским улицам и дворцовым анфиладам:

…все хором и совершенно открыто, — сообщает Плутарх, — твердили, что Платоновыми речами он (Дион — Г.Р.), не таясь, околдовывает и отравляет Дионисия, чтобы, заставив того добровольно отречься и отступиться от власти, передать ее сыновьям Аристомахи, своим племянникам. Иные прикидывались возмущенными, вспоминая, как в былые годы афиняне приплыли в Сицилию с огромными морскими и сухопутными силами, но погибли, сгинули, так и не взяв Сиракузы, — а тут, дескать, через одного единственного софиста сокрушают тиранию Дионисия, уговоривши его расстаться с десятью тысячами личной охраны, бросить четыреста триер, десять тысяч конницы и искать неизреченного блага в Академии, счастья — в занятиях геометрией, а то счастье, что заключается в наслаждениях, власти и богатстве, уступить Диону и Дионовым племянникам! [15]

Все было бы полбеды, если бы Дионисий не заподозрил Диона в измене — сговоре с карфагенянами — и не выслал из страны, а Платона не посадил в крепость и не окружил почетной стражей, чтобы он не мог сбежать с острова следом за своим любимцем. Однако беда не приходит одна, и случилась уж вещь совсем непредсказуемая — тиран Дионисий ἠράσθη τυρρανικόν ἔρωτα — воспылал страстью, свойственной тирану, к Платону [16]. Нужно отметить, что к тому времени Дионисий был уже женат на своей сводной сестре Софросине и имел от нее сына [17]. Платона же эта тираническая любовь, мягко говоря, напрягала, поскольку Дионисий, как и всякий страстный влюбленный, то ссорился с философом, то молил о прощении, да и вообще — всячески докучал ему[18]. В итоге Платону удалось таки покинуть Сицилию, вернуться в Афины и обратить своего любимого Диона к философии в стенах Академии, ибо последний в то время проживал в Афинах. Всю дальнейшую историю мы здесь, разумеется, пересказывать не намерены, — Дион был в итоге убит после трех лет правления Сиракузами, убит одним из своих приближенных, соратником по Академии — платоновским учеником Калиппом, который и захватил власть после него, — ибо это потребовало бы количества страниц, намного превышающее то, которое отведено для этого очерка, да и не это нас здесь интересует, а то, что было в сознании грека, что позволяло ему, молодому и красивому мужчине, тирану Дионисию, имевшему жену и детей, без зазрения совести взять да влюбиться в пожилого мужчину, которому к тому времени было уже 60 лет. Это требует более детального разбора греческой психологии, к которому мы и приглашаем читателя, забыв на время о трех других возлюбленных Платона, указанных в списке.

Обратимся к греческой любви и педерастии и сделаем небольшой терминологический экскурс. Само слово παιδεραστία, или, как эвфемистично говорит словарь Лиддел-Скотт, puerorum amor — любовь к мальчикам, является сложным существительным женского рода, образованным от существительного мужского рода ὁ παῖς — мальчик, юноша, отрок, сын, раб и сущ. муж. рода ἐραστής — любовник, любитель, почитатель, которое, в свою очередь, является дериватом глагола ἐράω — любить, быть влюбленным. По ходу дальнейшего изложения нам понадобится еще один термин ἐρώμενος — причастие мужского рода настоящего времени пассивного залога от вышеуказанного глагола любить, который в дальнейшем будет обозначать возлюбленного. С легкой руки Кеннета Довера эти термины традиционно передаются как эраст и эромен, первый — любящий, второй — возлюбленный, но не будем забывать, что эраст может употребляться не только по отношению к мальчикам, но и к женщинам, в то время как эромен — это прежде всего любимый мужчиной мальчик[19]. Следует сразу оговориться, что такой мальчик — это не совсем маленький мальчик, почему грека можно было бы, к примеру, назвать педофилом в нашем смысле, это такой мальчик, который достиг сексуальной зрелости, это юноша в нашем понимании, нужно также учесть, что в Греции, как и в любой стране, находящейся в т.н. Сотадической зоне, да или просто на юге, половое созревание наступает гораздо быстрее, чем у нас[20].

Согласно Фуко, греческая любовь к юношам, — мы целенаправленно избегаем слова гомосексуальность как медицински, морально и культурно перегруженного, — для греческого мышления хоть и была проблематичным вопросом, тем не менее нормальный грек вполне допускал для себя отношения с обоими полами, поскольку желать мужчину или женщину является практически идентичным явлением, ибо как в первом, так и в другом случае осуществляется не что иное, как природное влечение к красоте, — в этом проявляется условная греческая «бисексуальность», которая, в свою очередь, тоже не вполне адекватно характеризует такой тип поведения, ибо подразумевает все же исходно двойственную структуру сексуального желания, каковой у грека, по-видимому, не было[21]. В классических Афинах сексуальные объекты принимают не мужскую и женскую идентификацию, но активную и пассивную, обладающую и подчиняющуюся, эти объекты зависят не от физиологического проявления полов, но скорее от социального выражения силы и власти, — ни гомосексуальность, ни бисексуальность, но единая, недифференцированная фаллическая сексуальность обладания и доминирования, артикулированная в социосексуальном дискурсе, чьими базовыми понятиями является фаллическое и не-фаллическое[22].

Однако, не будем забывать, что те тексты, на которые опирается в своем исследовании Фуко, были написана уже в четвертом веке, после упадка аристократии и полного краха Афин как державы. В течении Пелопонесской войны (431-404 гг. до н.э.) греки поставили под вопрос и переосмыслили практически все свои бывшие до сих пор в ходу институции, на которых держалось общество, и педерастия не стала исключением [23] К тому же «проблемой» этот вид отношений — любовь к мальчикам — стал лишь для высших классов, для «низов» это не было никакой проблемой, но являлось нормальным, привычным источником наслаждения, поскольку они вообще не практиковали педерастию как элитарный воспитательный принцип[24]. Итак, что же конкретно делал взрослый мужчина — эраст — со своим возлюбленным — эроменом? Поставим вопрос более строго — практиковал ли он с ним секс в

Сама телесная красота могла вызвать хюбрис. Были греки, обладающие беспрецедентной красотой и талантом, таким был, к примеру, Алкивиад. Так, философ-киник Бион с упреком говорил про него, что «когда он был мальчиком, ради него мужья бросали жен, когда стал юношей — жены бросали мужей»[28]. Т.е. все поголовно были в него влюблены, и если мы предположим, что это не историческая выдумка, а настоящее положение дел, то получается, что грек или гречанка вообще не может сопротивляться телесной красоте. Но все же Алкивиад — это настоящий мужчина во всех смыслах, это любвеобильный ловелас, как бы мы теперь сказали, пассионарный и талантливый, несмотря на Сицилийскую катастрофу, государственный деятель и стратег — великий авантюрист, великий плут, великий сын своего времени. Были же, однако, и не столь мужественные и фаллократические греки, но более «нежные» создания, и одним из таких был замечательный трагик Агафон — возможно, один из возлюбленных Платона, фигурирующий в списке Диогена. Раз Агафон был старше Платона на 18 лет, то логично предположить, что первый выступал в роли эраста, второй — эромена, что, разумеется, не значит, что Платон не был влюблен в Агафона. Агафон был из разряда тех мужчин, кого называли εὐρύπρωκτος, т.е. дословно широкозадым или человеком, застигнутым in flagrante delicto, что в свою очередь эвфемистически обозначает половой акт. Еврипид, который любил его, как — то на пиру у царя Архелая «стал обнимать и ласкать красавца Агафона, хотя у того пробивалась уже борода. «Не удивляйтесь, — сказал Архелай друзьям, — у прекрасного и осень прекрасна»»[29]. Это нужно понимать в том отношении, что, даже будучи пожилым, Еврипид не изменил своей любви к прекрасным молодым людям. Правда, не очень понятно, как у Агафона могла пробиваться борода, когда он родился в 446 г. до н.э., а прибыл ко двору Архелая в Пеллу в 408 г. до н. э. в возрасте 38 лет — т.е. уже не мальчиком, — здесь либо анахронизм, либо Агафон просто не побрился, что он всегда обычно делал, ибо имел, как говорит Аристофан, εὐπρόσωπος λευκὸς ἐξυρημένος — красивое, чисто выбритое лицо[30]. Был он также ἁπαλὸς — нежен, и голос его звучал как у девушки — γυναικόφωνος.[31] Комедия Женщины на праздники фесмофорий, откуда взяты эти эпитеты, была поставлены в 411 году в афинском театре, т.е. Агафону было тогда 35, а он все продолжал выглядеть и стремился выглядеть как юноша, что было категорически неприемлемо для такого блестящего и консервативного ума, каким был Аристофан — ровесник Агафона, с кудрявой черной бородой, не чуждавшийся юношей, которому принадлежит, на наш взгляд, прекраснейшая речь во славу Эрота в Пире Платона, где присутствует и Агафон, этот-то Аристофан воплощает в себе как раз идеал культуры благородных аристократов, а Агафон, как и Еврипид, а с ним вместе и Сократ, — представители ненавистного нового, поэтому Агафон и заслуживает у комедиографа следующей характеристики:

… σύ γ᾽ ὦ κατάπυγον εὐρύπρωκτος εἶ

οὐ τοῖς λόγοισιν ἀλλὰ τοῖς παθήμασιν[32].

Ты-то уж точно стал толстозадым развратником, если

И не благодаря речам, то благодаря тому, что ты вытерпел.

(пер. наш)

Позиция Аристофана и это злословие еще раз подтверждает тот факт, что любовь между представителями одного пола допускалась и даже поощрялась, но осуждалось то, что бы мы сейчас назвали пассивной позицией — женоподобность. Тем не менее, случай Алкивиада, равно как и Агафона, представляет крайние полюса в объективации мужской красоты, да и не мужская, но юношеская красота нас здесь волнует в первую очередь. Классический пример явления таковой мы находим у Платона в диалоге Хармид. Там есть эпизод (154с), когда красота прилюдно явила себя в образе юноши Хармида — племянника знаменитого Крития — и повергла Сократа и остальных:

«… он мне представился тогда на диво прекрасным и статным, и показалось, что все остальные в него влюблены — так они были поражены и взволнованы в момент его появления; многие же другие поклонники следовали за ним. Со стороны нас, мужчин, это было менее удивительно, но я наблюдал и за мальчиками, и никто из них, даже из самых младших, не смотрел более никуда, но все созерцали его, словно некое изваяние».

Это вполне нормальная реакция для столь чувствительных к телесной красоте людей, каковыми были греки. Юношеская красота — это была красота par excellence, в ней и воплощалась красота как таковая, божественная красота, Благо, если угодно, которое и есть исток философии Платона; именно от прекрасного тела, как кажется, отталкивался Платон, когда мысленно восходил к идее прекрасного самого по себе. Потребность в такой идее очевидна — ведь тело не вечно, ведь юноша взрослеет, стареет, его тело и лицо обуревает сеть морщин и седина — эти плоть и кровь времени, и это для Платона было невыносимо, Платон — как эстет в высшей степени — должен был сохранить эту красоту навсегда нетленной, обретающейся в высшей интенсивности своего проявления, которая по канону греков только и возможна в юношеском возрасте. Позже, однако, Платон принес в жертву морали и государству свою любовь к юношам, о чем красноречиво свидетельствует одно место из Законов (636 с-d), где он говорит о том, что связь мужчин с мужчиной и женщины с женщиной — плод противоестественной (παρὰ φύσιν) похоти и должна быть осуждена, ибо не ведет к продолжению рода, также он порицает критян за то, что они выдумали миф о похищении Зевсом Ганимеда, чтобы оправдать — де свой любимый способ получения удовольствия. Однако людей не столь искушенных в этическом рационализме и пуританстве, каковыми отмечена жизнь позднего Платона, молодые люди доводили до безумия, о чем красноречиво сам Платон и свидетельствует в обоих речах Сократа в Федре, когда любовник старается не отступать от возлюбленного ни на шаг, караулит его у палестры, изматывает и изнуряет себя любовными мучениями и ревностью, когда он готов видеть в нем божество и еще бы немного и стал совершать ему жертвоприношения, и при этом окружающие относятся к нему вполне с пониманием — ведь он влюблен. Но вопрос остается, было ли среди всего этого место для коитуса, и где конкретно можно на это поглядеть? Здесь нам поможет греческая вазопись.

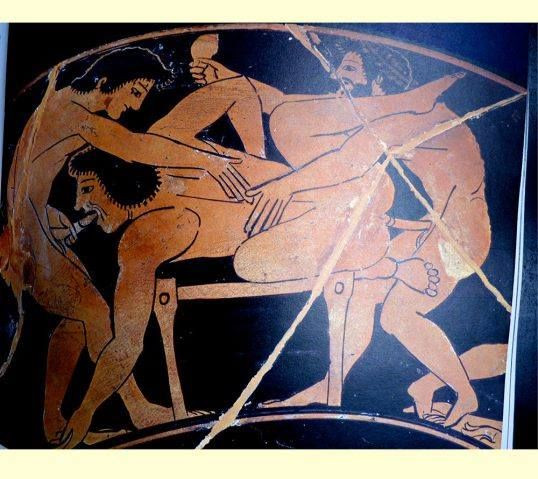

Кеннет Довер сделал большой обзор греческой вазописи, от которой дошли сотни изображений, где старшие мужчины беседуют с младшими, предлагают им подарки, уговаривают их, обнимают. Довер замечает, что нам сейчас достаточно сложно интерпретировать эти картинки, ибо если взрослый обнимает младшего, то это вовсе еще не значит, что он претендует на секс с ним, это может быть его родственник или сын, или сын друга, равно как и если взрослый протягивает руки к юноше или удерживает его одной рукой, то, возможно, он просто хочет схватить молодого воришку[33], — все это, конечно, звучит по научному строго и предусмотрительно, однако «мы-то знаем», чего хотят все эти мужчины, обнимающие и хватающие «сыночков» и «воришек». Cогласно Доверу, хронологические рамки эксплицитной гомосексуальной греческой вазописи приходятся на 570-470 гг. до н.э. — т.е. на золотой век эротической вазописи вообще.[34] Исследования греческой вазописи показывают, что в греческом обществе с течением времени произошли существенные изменения в идеале мужской красоты: если в шестом веке до н.э. в основном изображаются молодые люди крепкие и, скажем так, достаточно брутальные, настоящие войны, то в пятом мы уже видим более утонченные силуэты, то, что бы мы назвали телом сёрфера или пловца (swimmer’s body), в то время как к четвертом веку входит в моду т.н. андрогинный идеал, когда вообще уже едва ли можно различить, мальчик перед тобой или девочка[35].

Понятно, что не все эти артефакты аттические, здесь и коринфские, и южноиталийские, и сицилийские, вот некоторые из них, представляющиеся весьма характерными.

![Это изображение (R791), которое мы скопировали из книги Довера, показывает нам взрослого мужчину, предлагающего строптивому юноше петуха взамен на его благосклонность. Возможно, жест мужчины правой рукой намекает на то, что он желает прикоснуться к гениталиям своего визави[36]](https://fastly.syg.ma/imgproxy/ARHFhvI6fUWVO7aijyU7Q9upDBBqCt5P2Rb9zZW3UXA/aHR0cHM6Ly9mYXN0/bHkuc3lnLm1hL2F0/dGFjaG1lbnRzLzU2/OGZjMzRkNTE3NWYx/M2RlMTczYWNkNmI0/Y2UwOGY2MDI2MTRk/ZTAvc3RvcmUvMjFl/MDc1ZjhlYjhiM2I1/NGY5NDE3M2YwNjFk/NDhhYzVjYmViNDNh/YTU3N2NiOWE1YjI5/OTEwZjZhNDc5L2Zp/bGUuanBlZw)

На последнем изображении, конечно, как и на многих других, нет и намека на

А ближе к нашему времени хорошо об этих мальчиках говорит Аристофан:

«И мальчики, как слышно, это делают —

Не по любви, а по корыстолюбию.

Да, мальчики развратные, хорошим же

Не надо денег вовсе». (пер. В. Холмского) [38]

Итак, в общих чертах осветив проблему мужской любви, вернемся к Платону. Следующим из возлюбленных, фигурирующем в любовном списке Диогена, идет Федр, который был членом кружка Сократа. Федр родился приблизительно в 444 г. до н.э. Он в качестве собеседника фигурирует в одноименном диалоге, присутствует и говорит в Пире и только лишь присутствует в диалоге Протагор. Как видно, Федр был старше Платона (род. в 428 г.) на 16 лет. Если учесть, что и Агафон был существенно старше Платона, то можно сделать вывод, что Платон вообще был очень неравнодушен к старшим его по возрасту мужчинам, что в свою очередь опрокидывает схему эраст-эромен и делает ее неприменимой к любвеобильному Платону, всецело исключая личный сексуальный дискурс философа из всеобщего афинского пайдетического дискурса. Либо же, наоборот, Платон выступал в отношениях с этими мужчинами в качестве эромена, и тогда эти отношения вполне подходят под определение классической педерастии. В возрасте 18 лет Федр присутствует на симпозии, устроенномм трагиком Агафоном в честь своего большого театрального успеха. Вскоре после этого, примерно через год, Федр фигурирует в деле о профанации Элевсинских мистерий и вандализме афинских герм наряду с Алкивиадом и многими другими. В итоге, будучи обвиненным метеком Тевкром в святотатстве, он был отправлен в изгнание, а его имущество было конфисковано и продано.[39] Умер Федр в 393 г. до н.э.

Далее по списку идет Алексид. Кто он такой, этот Алексид, узнать, увы, не удалось, но велик соблазн увидеть в нем того самого комедиографа, который родился около 375 г. до н.э. и переселился еще в детстве из италийских Фурий в Афины. Именно он ввел на театральную орхестру фигуру знаменитого паразита-нахлебника и, как говорят, прожил больше ста лет[40].

Если эти догадки верны, то именно ему и вышеуказанному Федру посвятил, по сообщению Диогена, Платон следующую эпиграмму:

Стоило только лишь мне назвать Алексида красавцем.

Как уж прохода ему нет от бесчисленных глаз.

Да, неразумно собакам показывать кость! Пожалею

Позже: не так ли я встарь Федра навек потерял?

(пер. О. Румера)

Из этого отрывка можно сделать вывод, что авторитет Платона в любовных делах был столь велик, что ежели на кого перст его указывал, что-де этот юноша красив, то вскоре после этого на молодого человека образовывалась своего рода мода, — модно любить Алексида, ведь сам Платон, законодатель любви, говорит, что он достоин. Все это, конечно, не согласуется хронологически со случаем Федра, ибо, как указано, последний был старше Платона, да и вряд ли он стал бы о мужчине, превосходящем его летами, высказываться как об объекте любви, достойным всеобщего восхваления. Поэтому из этой эпиграммы не ясно, вышеуказанный ли это Федр или какой иной.

Что ж, вот мы и подошли к концу диогеновского списка — пятеро мужчин и одна женщина, не иначе как

Диоген сообщает, что у Платона была еще вот какая эпиграмма:

Я тебе яблоко бросил. Подняв его, если готова

Ты полюбить меня, в дар девственность мне принеси.

Если же нет, то все же возьми себе яблоко это,

Только подумай над ним, как наша юность кратка.

(пер. Л. Блуменау)

Платон призывает девушку: рассмотри (σκέψαι) молодость (τὴν ὥρην) — как коротка (ὡς ὀλιγοχρόνιος). Молодость — это олигохрон. Мужчины и женщины глядят на юношей и их молодость и прекрасно понимают — это ненадолго. Цветущая пора — мимолетна.

Вот что пишет Анакреонт:

πολιοὶ μὲν ἡμὶν ἤδη

κρόταφοι κάρη τε λευκόν,

χαρίεσσα δ' οὐκέτ' ἥβη

πάρα, γηραλέοι δ' ὀδόντες,

γλυκεροῦ δ' οὐκέτι πολλὸς

βιότου χρόνος λέλειπται·

διὰ ταῦτ' ἀνασταλύζω

θαμὰ Τάρταρον δεδοικώς·

Ἀίδεω γάρ ἐστι δεινὸς

μυχός, ἀργαλῆ δ' ἐς αὐτὸν

κάτοδος· καὶ γὰρ ἑτοῖμον

καταβάντι μὴ ἀναβῆναι.

φέρ' ὕδωρ φέρ' οἶνον ὦ παῖ φέρε <δ'> ἀνθεμόεντας ἡμὶν

στεφάνους , ὡς δὴ πρὸς Ἔρωτα πυκταλίζω. (frg. 50,51)

Виски у нас уже седые,

Голова у нас бела,

Нет уж юности прелестной,

Постарели наши зубы,

Время сладкой жизни нашей

Безвозвратно уж прошло.

И поэтому я плачу,

Часто Тартара пугаясь,

Ибо страх Аида жуток

И трудна туда дорога,

Ибо мы уже созрели

Вниз сойти и не вернуться.

Неси же воду, неси вино, о мальчик, поди принеси нам

цветистых венков, так как с Эротом дерусь я!

(пер. наш)

Молодость, красота — вот ценность высшая и желанная, ибо в старости остается лишь добродетель. Когда у тебя не остается ничего, остается только добродетель, когда ты не смог убедить тиранов в своей правоте, добродетель станет тебе пристанищем, когда удалился ты от политических дел, когда государство твое не имеет шансов на создание, когда предаешь ты свои же любовные идеалы молодости — и тут добродетель будет оправданием твоей воли к власти, — это ли не случилось с Платоном в старости, о чем красноречиво свидетельствуют приведенные выше строки из Законов, где мужская любовь осуждается самим главным теоретиком самой этой любви, сами божественным Платоном. Но вернемся немного назад, когда Платон был в расцвете сил и крепок телом и духом. Тогда даже сами диалоги пестрели любовной, если даже не сказать порнографической лексикой. Так, на основе последних филологических изысканий современных зарубежных и отечественных философов-платоноведов, убедительно доказывается, что знаменитая икота Аристофана в диалоге Пир (185d), это и не икота вовсе, но не что иное, как эвфемизм, прикрывающий мужской оргазм, случившийся на вечеринке у Агафона[41]. Другими словами, пока Павсаний вел свою речь о двух Эротах, Аристофан мог предаваться мастурбации, кульминация которой наступила как раз к тому моменту, когда подошла его очередь держать речь. Таким образом, как видим, Платон не был добродетельным святошей, на деле любящий юношей, а на теле диалогов всячески-де это скрывающий, нет, благодаря своему великому драматическому дару, который, слава Богу, Гефесту так и не удалось сжечь, и блестящей риторике вводил он очень тонко и с чувством высшего вкуса такие сюжеты, которые могли позволить себе разве что комедиографы, делающие, как это и подобает такому жанру, все достаточно явно и открыто, без эвфемизмов.

Но каково же было само начало этой истории идей, этой философии? Как мы уже сказали, в начале было тело. И это было юношеское тело, на которое Платон, сам будучи еще в расцвете лет, взирал с восхищением и преклонением, будто не смертный мальчик какой, но как минимум звездный стоит перед ним. А может, рискнем предположить, это и был Астер, может с него все началось? Может, Платон так любил этого звездного юношу, что, дабы его красота не уничтожилась временем и не исчезла, трансцендировал образ этого тела, сохраненный в памяти, в Идею, самостоятельно и самостно сущую. Ведь слово эйдос, как известно, означает не что иное, как внешность или даже красивая внешность. Так этот эйдос, вознесясь на небо после смерти юного Астера, стал светить на множество вещей, одаривая их прекрасными свойствами, так что и лошадь стала иметь возможность быть прекрасной, и

Примечания

[1] Verdenius W.J. Gorgias’ Doctrine of Deception// The Sophists and their

Legacy //Hermes, heft.44, Ed. by Kerferd G.B. Weisbaden.1981. P. 117

[2] Cм.: диалог Федр

[3] Ницще Ф. Человеческое, слишком человеческое. § 259

[4] Kuhn T. The Essential Tension. Tradition and Innovation in Scientific Research// The Third University of Utah Research Conference on the Identification of Scientific Talent, ed. C.W. Taylor (Salt Lake City: University of Utah Press 1959).

[5] См.: Деррида Ж. Подпись.

[6] Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1993. С. 678

[7] Там же. С. 653

[8] Там же.

[9] Ср.: Guthrie W. A History of Greek Philosophy. Vol.4. Cambr.,1975. P. 9.

[10] DL. De vita III, 29-32

[11] Ἀστὴρ– значит звезда, здесь аллитерация и игра слов.

[12] Совпадающие словоформы и их дериваты я выделил курсивом. Вот текст Платона:

Ἀρχεάνασσαν ἔχω τὴν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν,

ἧς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ἕζετο δριμὺς ἔρως.

ἆ δειλοὶ νεότητος ἀπαντήσαντες ἐκείνης πρωτοπλόου,

δι᾽ ὅσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.

(Цит. по: Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers. Ed. R.D. Hicks. Cambridge. Harvard University Press. 1972

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text doc=D.+L.+3.&fromdoc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0257)

Вот — Асклепиада:

Ἀρχεάνασσαν ἔχω, τὰν ἐκ Κολοφῶνος ἑταίραν,

ἇς καὶ ἐπὶ ῥυτίδων ὁ γλυκὺς ἕζετ᾽ Ἔρως.

ἆ νέον ἥβης ἄνθος ἀποδρέψαντες ἐρασταὶ πρωτοβόλου,

δι᾽ ὅσης ἤλθετε πυρκαϊῆς.

(Цит. по: The Greek Anthology. with an English Translation by. W.R. Paton. London. William Heinemann Ltd. 1917.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Anth.+Gr.+7.217&fromdoc=Perseus%3Atext%3A2008.01.0473)

[13] Nails D. The Life of Plato of Athens//A Companion to Plato. Ed. Benson H., Blackwell Publ., 2006. P.7.

[14] Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Дион. 12

[15] Там же. 14

[16] Plutarchi Vitae Parallelae. ΔIΩΝ.16. Lipsiae in aedibus B.G. Teubneri MCMXXXII. P. 150

[17] Nails D. op. cit. P.7.

[18] Плутарх. Дион. 16

[19] Dover K.J. Greek Homosexuality. Harvard University Press, 1978. P.16

[20] Лихт Г. Сексуальная жизнь в Древней Греции. М, 2003. С. 335. Понятие Сотадической зоны ввел сэр Ричард Бертон в своем переводе Тысячи и одной ночи в 1886 г. Эта климатическая зона находится между 30 и 43 параллелями и охватывает Средиземноморье, Северную Африку, Ближний Восток, Среднюю Азию, Индию, Китай и Японию. Во всех этих регионах педерастия процветала пышным цветом.

[21] Фуко М. Использование удовольствий. Академический проект, 2004. Сс. 315-317.

[22] Halperin D. Review on Harald Patzer’s DIE GRIECHISCHE KNABENLIEBE. Sitzungsberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universitit Frankfurt am Main, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1982// Diacritics, Vol. 16, No. 2 (Summer, 1986), Pp. 39-40.

http://www.jstor.org/stable/465069

[23] Percy W. Pederasty and Pedagogy in Archaic Greece. University of Illinois Press, 1996. P.7.

http://www.williamapercy.com/wiki/index.php?title=Pederasty_and_Pedagogy_in_Archaic_Greece#II._-_The_Peloponnesian_War.2C_431-404:_Debate_and_Criticism

[24] Ibid. P.2.

[25] Марру А-И. История воспитания в античности. М, 1998. С. 53.

[26]Белох К. Греческая история. Т.1. М, 2009. Cс. 334, 336.

[27] Dover K.J. op.cit. P.34.

[28]DL. De vita IV, 49.

[29] Плутарх. Изречения царей и полководцев. 177а

[30] Aristophanes. Thesmophoriazusae 190// Aristophanes Comoediae, ed. F.W. Hall and W.M. Geldart, vol. 2. F.W. Hall and W.M. Geldart. Oxford. Clarendon Press, Oxford. 1907.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0041

[31] Ibid.

[32]Ibid. 200

[33] Dover K. op.cit. Pp.4-5.

[34] ibid. P.7.

[35]Ibid. иллюстрация R791

[36] Wayne R. Dynes. Vase Painting// VARIETY, REVIEW, AND CABARET. P. 1363 http://www.williamapercy.com/wiki/images/Vase.pdf

[37] Цит. по: Лихт Г. Указ. Соч. Сс. 351-352.

[38] Там же. С. 351

[39] Nails D. The People of Plato. Hackett Publ., 2002. P.232.

[40] Croiset A., Croiset M. An Abridged History of Greek Literature. Macmillan Publ., 1904. P.395.

[41] А. Гараджа, И. Протопопова. Convivii trivia: заметки по тексту платоновского «Пира»//Платоновские исследования, II (2015, 1). М., СПб., 2015. С. 102