Николай Смирнов. Левое евразийство и постколониальная теория

Евразийство — это философское и политическое течение, возникшее в Европе в среде русской эмиграции в 1920-е годы [1]. Выступив как радикальная критика европейской культурной гегемонии, евразийство затем пыталось выработать теорию русско-евразийской идентичности и ее всемирной миссии. Наибольшая активность евразийства пришлась на 1920-е-1930-е годы.

Началом евразийства послужила книга лингвиста Николая Трубецкого «Европа и человечество», изданная в Софии в 1920 году. В ней автор отрицал универсализм и характеризовал человеческие культуры как герметичные, непрозрачные друг для друга сообщества. Бог создал мир разнообразным, и разнообразие это нужно поддерживать.

Несмотря на это, Европа, по мнению Трубецкого, пытается навязать свою романо-германскую культуру в качестве общечеловеческой. Происходит это через шовинизм и космополитизм. Последний выдает себя за общечеловеческий универсализм. Однако, будучи сформулированным в Европе, он несет европейские ценности. Возникающая универсализация ведет к смешению «радужного» многообразия культур в серую массу. Это способно вызвать культурную катастрофу подобную вавилонской. Поэтому Европе и ее универсальному проекту Трубецкой противопоставлял все остальное человечество. Таким образом, он пытался «провинциализировать Европу» и представить ее как «другого» задолго до постколониальных теоретиков Дипеша Чакрабарти и Гаятри Спивак.

Книга Трубецкого выступила катализатором евразийства. В 1921 вышел сборник-манифест «Исход к Востоку». В нем участвовали четверо авторов: лингвист Николай Трубецкой, географ Петр Савицкий, музыкальный критик Петр Сувчинский и религиозный философ Георгий Флоровский.

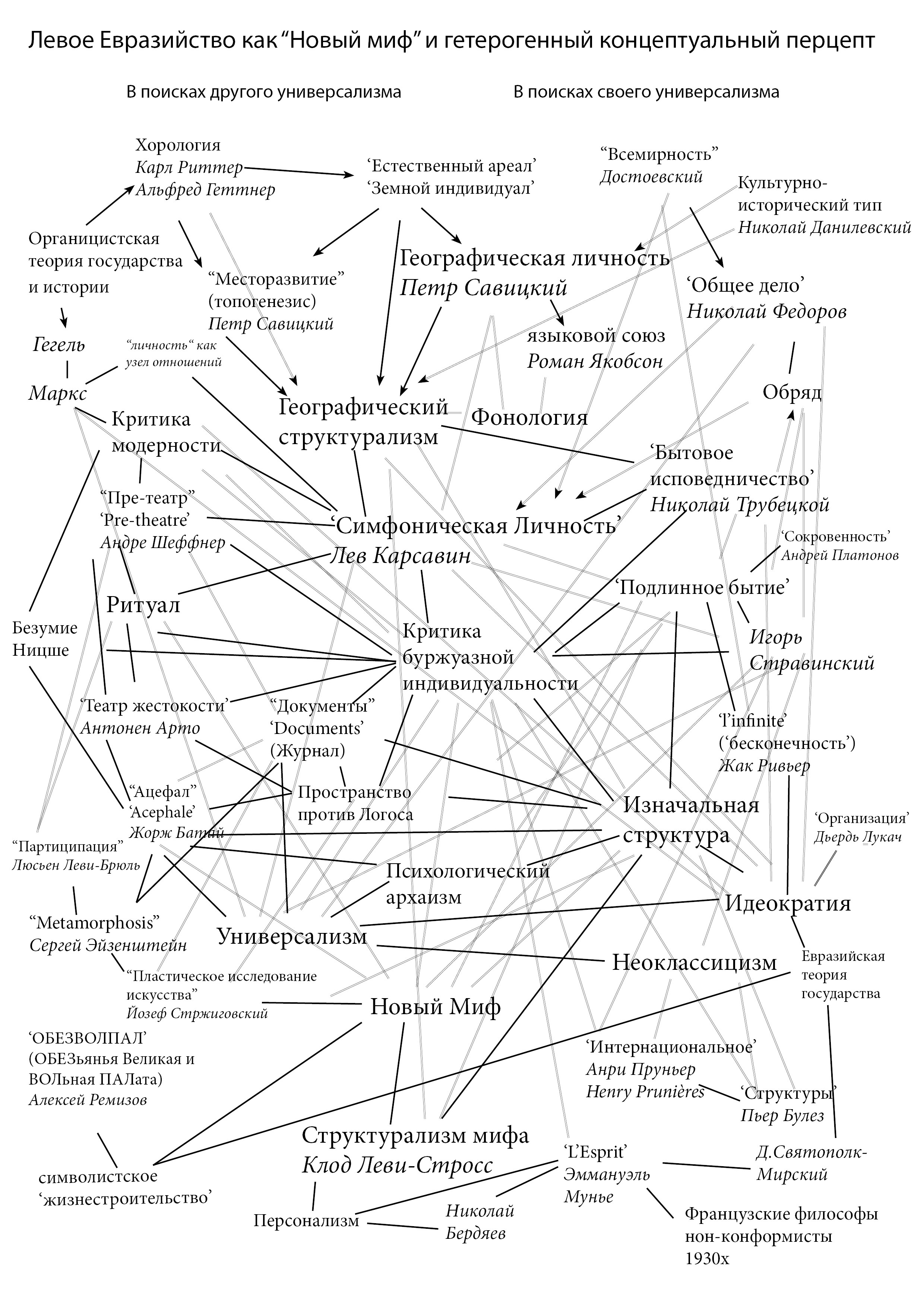

В целом, евразийство предложило географическую идеологию идентичности. Это позволяет считать его восточным истоком структурализма

Сборник был посвящен проблемам самопознания России как особой геокультуры. По мнению авторов, Россия занимает среднее положение между Европой и Азией и должна трансформировать свою цивилизационную идентичность в сторону признания и усиления восточных черт. Это ведет не к слиянию с Азией, а к осознанию себя Россией-Евразией — самобытной географической культурой, которая отныне исполняет ключевую роль «на арене мировой истории». В предисловии «Исхода к Востоку» читаем: «мы чувствуем, вместе с Герценом, что ныне “история толкается именно в наши ворота”».

В целом, евразийство предложило географическую идеологию идентичности. Это позволяет считать его восточным, «органическим» истоком структурализма [2]. Важнейшей частью евразийства была геософия — описание и выявление смысла пространства. Выявление смысла пространства России-Евразии привело евразийцев к ряду выводов.

В частности, России-Евразии свойственно уникальное месторазвитие или, буквально, топогенез. Россия занимает территории «срединного материка» — обширных сухопутных пространств, не имеющих выхода к океану. В результате все процессы здесь приобретают континентальный, автаркический характер.

Понятие бытового исповедничества означает, что религиозная жизнь пронизывает повседневную в виде обрядов. То есть не требует институционализации и противостоит иерархической церковности. В результате происходит слияние веры (идеала) и повседневности. В такой ситуации возникает особая целостность жизни, когда различные ее сферы, например, государственная идеология, искусство и наука, стремятся к объединению усилий и неразличению с идеалом. Такая трактовка православия, как веротерпимого и наполовину политеистического «православия народа» (термин Достоевского) отталкивало от евразийства канонических богословов.

Стремление иметь целостную систему жизни Трубецкой связывал с туранским психотипом. Он происходит из глубинных евразийских областей и входит, наряду со славянским, в русскую культуру. Содержательно он характеризуется пренебрежением к абстракции, господством в психике ясных симметричных схем и стремлением к их воплощению в формах быта и культуры. На государственном уровне это приводит к идеократии, буквально «власти идеи», — такой системе государственного устройства, когда все сферы жизни подчинены «идее-правительнице». Мстислав Шахматов назвал это «государством правды», противопоставив «государству права».

С 1924 года евразийство политизируется. Оно ставит цель подпольно проникнуть в СССР и заменить коммунизм своей идеологией, которая олицетворяет «третий путь», отличающийся и от европейского либерализма, и от коммунизма. Увлекаясь конспирологией, евразийцы используют изощренную систему шифрования, например, называют Россию — «Аргентина», а евразийство — «наше нефтяное дело».

Лидерами евразийства оставались Трубецкой, Савицкий и Сувчинский. Но круг участников существенно расширяется: среди прочих в него вошли медиевист Петр Бицилли, философы Лев Карсавин и Владимир Ильин, правовед Николай Алексеев, критик Дмитрий Святополк-Мирский, историк Георгий Вернадский, востоковед Василий Никитин, бывшие гвардейские офицеры Петр Арапов и Петр Малевский-Малеич.

Организуется сеть региональных ячеек в Берлине, Лондоне, Праге, Белграде и Париже. Парижскую «левую» возглавляет музыкальный критик Петр Сувчинский. На ее базе в 1925-1930 годах возникает левое евразийство. Его идеологи пытались выстроить цельную систему, которая бы охватывала все стороны жизни. Основными частями стали теория, искусство и политический активизм.

На Сувчинского сильно влиял литературный критик Дмитрий Святополк-Мирский. Это влияние можно проследить через их корреспонденцию: «Если Вы мне скоро не устроите евразийскую соввласть, я сделаюсь коммунистом, очень уж не по нутру гнусный империалистический Запад». [3]

Мирский подталкивал Сувчинского к этической радикализации в марксистских тонах. В 1927 году он опубликовал текст «Евразийское движение» [4], в котором писал, что евразийцы приходят к метафизическому материализму, который оказывается в неожиданной гармонии с материализмом большевиков. Их совпадение состоит в направленности на преобразование материи. То, что для большевиков — завоевание природы, для евразийцев — преосуществление Материи.

Также в 1925 году к движению присоединился философ Лев Карсавин. В своей первой евразийской публикации он провозглашал: «За большевиков, против коммунистов!» Ведь большевик — это русский максималист, а коммунист — западник и атеист [5].

Сувчинский и Карсавин переезжают в Кламар, пригород Парижа, в 1926 году. В это время Карсавин формулирует ряд ключевых для движения идей, в частности историософию евразийства. В ее основу Карсавин кладет учение о симфонической личности, которое утверждает взаимосвязь части и целого в органическом единстве. Примеры симфонических личностей: человек, семья, народ, государство, мир. Концепция симфонической личности противопоставлялась концепции буржуазного атомарного индивида. В числе ее очевидных предшественников всемирность русской души Федора Достоевского и всеединство философа Владимира Соловьева.

Высшие симфонические личности, подобные культуре, самоуправляются путем выделения из своих рядов правящего слоя. В идеале правящий слой «органически вырастает из народа и в себе, как в микрокосмосе, выражает народный космос» [6]. Но рано или поздно он отрывается от народа и происходит революция. Здесь Карсавин формулирует феноменологию революции.

Он выделял пять этапов революции: вырождение и гибель правящего слоя, анархия, приход к власти «революционного правящего слоя». Последний тиранически воссоздает государственный аппарат, и его дореволюционная идеология борьбы теряет смысл. Здесь наступает четвертый этап, когда у власти оказываются люди без идеологии. После этого должен придти пятый этап, когда народ вырабатывает новую «органическую» национально-государственную идеологию. Так обосновывалась неизбежность новой идеологии в России. И ее место было уготовано евразийству.

Казалось, что евразийство сможет стать «второй советской идеологией», идеологией для народа, синтезирующей православие, этатизм и коммунистическую риторику

Свои идеи Карсавин популяризировал на евразийском семинаре «Россия и Европа», который проводился в 1926–1928 годах в Париже. На диспутах присутствовало по 150 человек. Евразийство стало модным. Дело в том, что европейские авангардные интеллектуалы, например сюрреалисты и этнологи, были заняты тогда схожими поисками: ставили под вопрос нормы собственной европейской культуры и пытались найти культурные альтернативы. При этом Россия была довольно популярна во Франции. Она ассоциировалась с

К 1927 году евразийство полевело. Казалось, что оно сможет стать «второй советской идеологией», идеологией для народа, синтезирующей православие, этатизм и коммунистическую риторику. В конце 1927 года Сувчинский предлагает следующее: произвести «временную транскрипцию евразийского учения в теоретические термины, свойственные советской среде» [7], совершить лингвистическую мимикрию, которая должна привести к реальному энтризму — включению в советскую систему и последующей трансформации СССР изнутри. Его тезисы не были приняты, и с этого момента кламарская фракция обособляется.

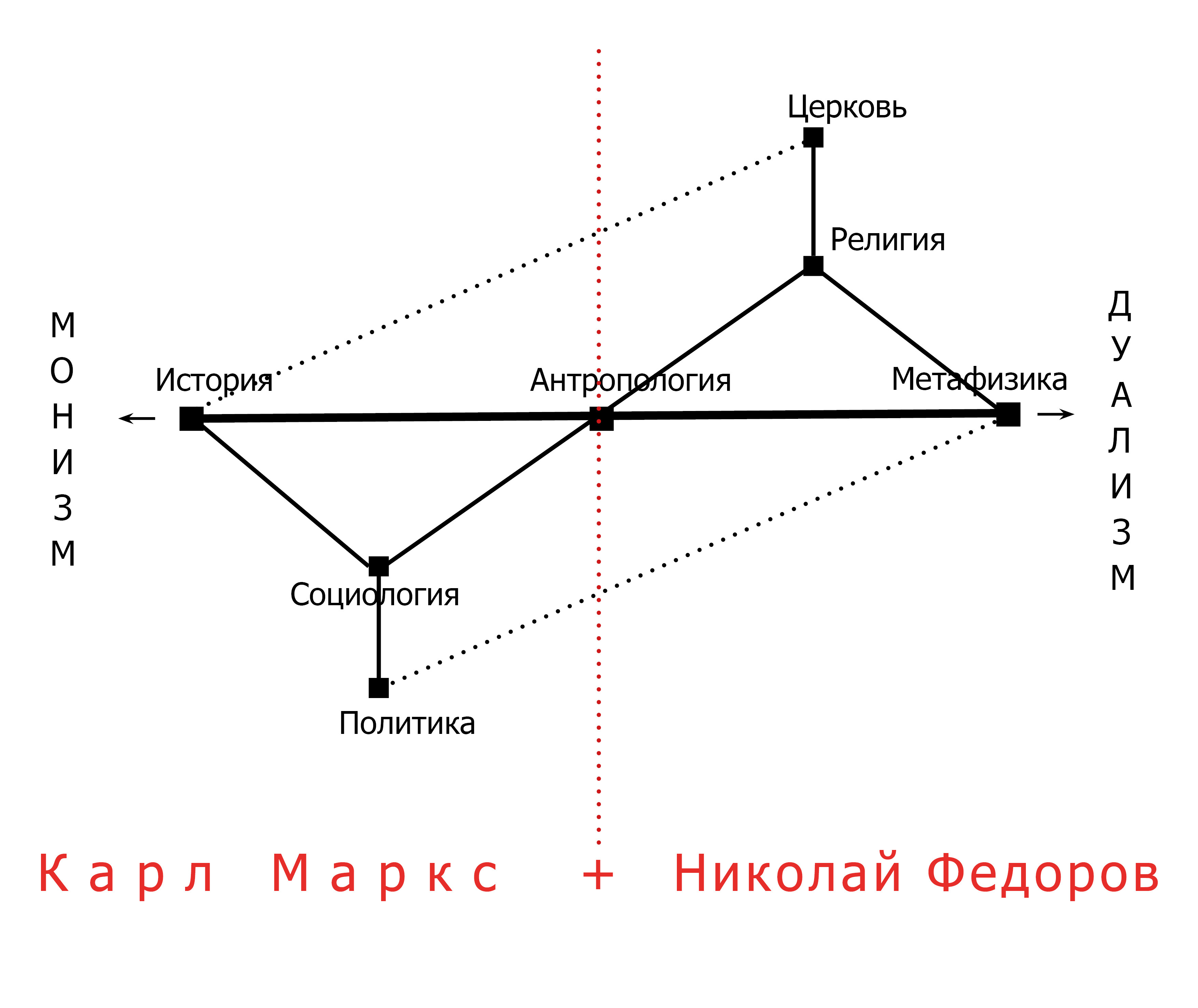

Идеологи левого евразийства начинают синтезировать философию Николая Федорова и Карла Маркса. Это приводит к тому, что Россия-Евразия была понята как «куколка» будущего всеобщего социализма по русскому образцу — «всемирного царства правды». А его построение как ее «общее дело». Эти идеи вызывают резкое неприятие у остальных евразийцев.

Вершиной левоевразийской публицистической мысли стал еженедельник «Евразия», издававшийся в Кламаре в 1928-1929 годах. Редколлегия состояла из Петра Арапова, Льва Карсавина, Артура Лурье, Петра Малевского-Малевича, Василия Никитина, Дмитрия Святополк-Мирского, Петра Сувчинского и Сергея Эфрона.

Основное внимание на страницах еженедельника посвящается анализу смысла Русской Революции, которая делает Россию собой, производя разрыв с Западом. Начавшись как западный проект, революция стала национальным делом России, стала большевистской. Таким образом, евразийский путь, который левые евразийцы называют главным мировым уроком русской революции — это путь мировой революции, состоящий из цепи аутентичных революций и ведущий ко всеединой жизни во имя Общего различные культурно-географические миры. Русская Революция — пример такого переворота. В терминах кламарцев Россия после революции стала Новым Западом, то есть новым образцом для всего передового человечества.

Как писали левые евразийцы: Федоров продолжает там, где Маркс заканчивает

Во исполнение евразийского идеала его сторонники, по словам исследователя Анастасии Гачевой, стремились «одушевить человечество идеей Мироделания». Реализации идеала служит идеократия — евразийское государственное устройство. Область метафизики

Можно соотнести область исторического монизма — с Карлом Марксом, а область метафизического идеализма — с Николаем Федоровым. Как писали левые евразийцы: Федоров продолжает там, где Маркс заканчивает. Они имели в виду, что Маркс, осуществляет критику капитализма, а Федоров показывает Идеал, осуществлению которого отныне должна быть подчинена вся созидательная активность человека.

Другая важная тема, возникающая на страницах «Евразии» — апология современности. Композитор Владимир Дукельский в тексте «Модернизм против современности», опубликованном в 10 номере, противопоставляет одно другому. При этом евразийцы находятся между двумя трактовками современности. Одна — в футуристическом ключе, как наиболее актуального момента «здесь-и-сейчас». Другая — как «органичной» самоорганизации, противостоящей модернизму. Левые евразийцы синтезируют оба понятия, подобно тому как они понимают «общее дело» России-Евразии в качестве ее всемирного задания. Это архо-футуризм, авангардная установка на актуальность «первичных» анти-индивидуалистических структур.

Кроме того, в «Евразии» публикуется ряд других интересных материалов. Например «письма последователей Николая Федорова» из СССР. В одном из них пишется, что соединение имен Федорова и Маркса представляется само собой разумеющимся. Более того, их нельзя разделять: «Отвергнув одного из них придешь к срыву, а попытка обойтись без них совершенно поведет к апологии вульгарнейшего фашизма или даже к перерождению в него» [8].

Искусствовед Владислав Иванов предлагает понимать эстетику как формообразующее начало, то есть действенное отношение к миру. Этика и эстетика как науки о воле и представлении оказываются «дисциплинами широкого захвата материала» [9]. Так жизнестроительство, социальная и политическая организация материи оказываются эстетическими феноменами.

Первым левоевразийским предприятием на поле искусства был литературный альманах «Версты». Название взято от сборника стихов Марины Цветаевой, которая стала одним из символов левого евразийства. Названия ее стихов звучат как поэтические евразийские формулы: «Мировое началось во мгле кочевье…», «

Событие — это и есть факт. Фактом является и Стравинский, и его «Весна священная» и Русская Революция

Однако, главным евразийским искусством стала музыка [10]. Важнейшим композитором для Сувчинского был Игорь Стравинский. В своих произведениях 1910-х он разрушал тональную музыкальную систему, которая ассоциировалась с европейской классикой. Обширное введение политональности, нарочно грубых проявлений аритмии и диссонанса, использование русских фольклорных тем, позволяло воспринимать его музыку как проявление русско-евразийской стихии на уровне самой музыкальной ткани: архаичной и радикально новаторской одновременно.

Важным для Сувчинского было взаимодействие с Сергеем Прокофьевым. Для его «Кантаты к 20-летию Октября» Сувчинский написал либретто, составленное из речей Маркса, Ленина и Сталина.

К концу 1930-х Сувчинский сформулировал теорию времени в музыке [11], в которой делил музыку на хронометрическую и хроноаметрическую. Последняя ориентирована на передачу индивидуальных психологических особенностей композитора и не представляет такой ценности, как первая, в которой «живет» музыкальный Хронос — посредник между человеческими ритмами и Бытием. Современным композитором, который наиболее способен воплощать Хронос, для Сувчинского был Игорь Стравинский.

Также Сувчинский разработал концепцию факта. Факт — это прерывание истории, статика возникающая «из ничего» — ex nihilo. История состоит из континуальной логичной последовательности — процесса и прогресса. Но также она состоит из ряда Событий — прерываний. Событие — это и есть факт. Фактом является и Стравинский, и его «Весна священная» и Русская Революция [12]. Факт — это решение проблемы соединения частного и всеобщего в фигуре мессианского.

Игорь Стравинский. Весна священная, 1913. Исполнение Нью-Йоркским филармоническим оркестром в 1958

Третья часть левоевразийского проекта — это политический активизм, который приобрел особое значение уже в 1930-е, после того как во время издания еженедельника Евразия произошел «кламарский» раскол и левое евразийство распалось.

Святополк-Мирский в 1931 году вступил в компартию Великобритании и уехал в СССР вслед за Петром Араповым. Другие занялись прямой политической деятельностью в Европе. Литератор Сергей Эфрон начал сотрудничать с советскими спецслужбами. Он был причастен к ряду громких дел, в том числе убийств. После одного из них Эфрон и его коллеги — евразийцы Николай Клепинин с супругой и Эмилия Литауэр, уехали в СССР.

Также с

Интересно, что именно Святополк-Мирский и Сувчинский, люди с эстетическим мышлением, развернули евразийство в сторону перцепта, тотального произведения, в котором теория дополнялась эстетикой и политическим активизмом. Можно сказать, что левое евразийство скорее стремилось стать фактом искусства, чем только теорией или политикой. Для Мирского важными в евразийстве были аристократический героизм, этический максимализм и трагическое самопожертвование. Будучи программно радикальным, левое евразийство оказывается в одном ряду с такими проявлениями русского духовного максимализма, как икона, авангард или революция большевиков.

В последнее время интерес к евразийству стабильно растет [13], но оценки его значения разнятся. Мы, во-первых, предлагаем посмотреть на евразийцев как на идеологов определенных групп во власти, что позволит объяснить главную особенность их мысли: напряжение между культурным релятивизмом и универсализмом. Все они принадлежали к дореволюционной российской аристократии, элите общества. Революция и изгнание стало для евразийцев симптомом разрыва между элитой и народом, стимулом осмыслить свою двойную идентичность, «открыть»/сконструировать народ и стать для него «органичными».

Во-вторых, мы предлагаем трактовать евразийство как один из первых, наряду с негритюдом, опытов постколониализма, предтечей постколониальной теории. Евразийство было стратегическим эссенциализмом avant la lettre. Резкое дистанцирование от доминирующей в современной им дореволюционной российской элите «романо-германской» культуры выступает как деколонизация, реализует Эдипов комплекс на географическом уровне.

Евразийцы пытались концептуализировать мир как «единство в многообразии». Этой формуле созвучно определение данное Питером Осборном современности — как дизъюнктивному единству различных пространственностей и темпоральностей

Это объясняет разнородность евразийства, ведь постколониальная теория претендует быть не только теорией, но и политической практикой. Она является пост-теорией, которая не так стройна как научные теории модернизма, зато обладает «возможностями интервенции» [14]. Характерными здесь выглядят, например, названия книг известного кенийского писателя Ngũgĩ wa Thiong’o: «Дуло ручки», «Деколонизация сознания», «Смещение центров: борьба за культурную свободу».

Постколониальная теория сложилась как исследовательский дискурс только в конце 1970-1980-х. Мы связываем ее рождение с

Логика «классической» постколониальной теории 1980-х такова: в странах заимствованного капитализма существует особая колониальная модерность. Западные теории, марксизм в частности, применимы только к Европе и США, а в других регионах необходима их замена на различные исследования подчинения/угнетения, которые учитывают специфичность местных модерностей. Признание этих культурных различий позволяет «провинциализировать Европу».

Проект по изобретению «своих» систем описания оказался гораздо менее удачным, чем деконструкция гегемонии. При всем своем значении «классическая» постколониальная теория оказалась заблокированной между отчаянными бросками в стратегический эссенциализм и не способностью избавиться от модерной нациоцентричной методологии анализа. При этом происходило возрождение ориентализма [15].

Возникла патовая ситуация двойного сознания: отрицание универсализма и взывание к многополярности, производимое на языке западного дискурса в англоязычной «преодолеваемой» среде. В аналогичной ситуации находятся элиты стран заимствованного капитализма: необходимо проводить модернизацию общества, но популистская риторика эмансипации от Запада делает эту модернизацию проблематичной. Поиск самобытных основ модернизации часто оказывается неэффективным, что ведет либо к двуличности элит, либо к конфронтации с миром.

Это идеология «новых вигов»: национальных олигархических элит в мире с рынком культурных идентичностей. Идеология, которая расцвела с 1980-х годов. И «классическая» постколониальная теория стала ее академическим спутником. В развивающихся странах постколониализм пронизывает политику. Это, например, происходит с евразийством в России сегодня. Наряду с несомненными завоеваниями постколониализма, который способствует эмансипации и увеличению дискурсивного разнообразия, эти идеологии могут нести ряд опасных эффектов. В связи с этим необходима критика постколониализма, и осмысление евразийства здесь способно помочь.

У

Первый — это критика эссенциалистских идей постколониализма слева, признание действующего в мире универсализма и раскалывание его на «хороший» и «плохой». Признав универсализм рынка, ему можно будет противопоставить другой универсализм — борьбы за свои права, апелляции к интернациональным ценностям и нормам справедливости.

Вторая стратегия — это критика постколониальной теории справа. Более решительный проект по формулированию/конструированию «другого» культурного мира. Это путь, который предполагает герметичность, изоляцию и равнодушие ко всем «другим» ценностям вплоть до разрыва и/или конфронтации с западными центрами. Путь, к которому взывает неоевразийство Александра Дугина — крупнейшая постколониальная идеология современной России, элементы которой преподаются в правительственных академиях.

Однако, не является ли операция рождения субъекта западной по своей сути? И тогда «идущие на разрыв» во имя обретения себя оказываются самыми прилежными учениками Запада. Но, самое главное, куда способен завести этот путь? Чрезмерное увлечение эссенциализмом грозит непрекращающейся «вечной» и «органичной» международной конфронтацией. Постколониальные идеологии порой освобождают довольно неприглядные явления и режимы.

Но предположим, что есть третий путь. Евразийцы пытались концептуализировать мир как «единство в многообразии». Этой формуле созвучно определение данное Питером Осборном современности — как дизъюнктивному единству различных пространственностей и темпоральностей. Возможно, такая идея является исключительно спекулятивной. То есть она гораздо легче представима в уме, чем осуществима в реальности.

Эту проблему евразийство и решало спекулятивно и диалектически. Отталкиваясь от освободительного императива, они развивали релятивизм, тематизирующий разнообразие мира. И тут же «снимали» релятивизм утверждением мессианского События, которое соединяло частное со всемирным, материальное с идеальным, делало одно неотделимым от другого. Эту диалектическую систему можно назвать евразийской оптикой. Закончим же программным евразийским утверждением: миру суждено быть единым и многообразным. Оно составляет главную особенность евразийской мысли и современности, чьими пророками они себя считали.

Впервые текст был опубликован на английском языке в

Примечания

[1] Художественно-исследовательский проект о левом евразийстве был осуществлен автором в 2017-2019 годах при поддержке Pernod Ricard Fellowship 2018-2019, Villa Vassilieff, Betonsalon, Paris.

[2] Подробней см. Sériot, Patrick. 1999. Structure Et Totalité: Les Origines Intellectuelles Du Structuralisme En Europe Centrale Et Orientale. Paris: Presses universitaires de France; Flack, Patrick. Roman Jakobson and the Transition of German Thought tothe Structuralist Paradigm // Acta Structuralica, Volume 1, 2016, pp 1-15

[3] Letters of D.S. Mirsky to P.P. Suvchinskii. 1922–1931 / Ed. by G. Smith. Birmingham: University of Birmingham, 1995, письмо от 2.2.1925.

[4] D.S. Mirsky. The Eurasian Movement // The Slavonic Review, VI/17 (1927), pp. 311–19

[5] Взаимоотношения левых евразийцев с советским коммунизмом были тонкие и неоднозначные. С одной стороны, они критиковали коммунизм за его материализм и атеизм, с другой — признавали большевизм наиболее близким к евразийству.

[6] Карсавин, Л.П. Феноменология революции // Евразийский временник. Кн. 5. — Париж: Евразийское книгоизд-во, 1927, p. 38

[7] ГАРФ, ф. 5783 оп. 1 д. 359, л. 225.

[8] Письмо из России. Письмо четвертое // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 22.

[9] Иванов, Владислав. О новой эстетике II // Евразия: Еженедельник по вопросам культуры и политики. — Кламар, 1929. — № 9

[10] Смотри Вишневецкий И. Г. «Евразийское уклонение» в музыке 1920–1930-х годов: история вопроса. М.: Новое литературное обозрение, 2005

[11] Souvtchinsky Pierre. La Notion du temps et la Musique // La revue musicale. — Paris, 1939. № 191. T. 1. P. 70–80.

[12] Автор благодарит Ирину Акимову за диалог о философии факта у Сувчинского

[13] Смотри например Between Europe and Asia: The Origins, Theories and Legacies of Russian Eurasianism. Edited by Mark Bassin, Sergey Glebov, Marlene Laruelle. Pittsburgh University Press, 2015.

[14] Robert J.C. Young, Editorial, Interventions 1:1 (1998), 4.

[15] Критика постколониальной теории см Chibber V. Postcolonial Theory and the Specter of Capital. London: Verso. 2013.