«Там пусто и пёрышко падает»

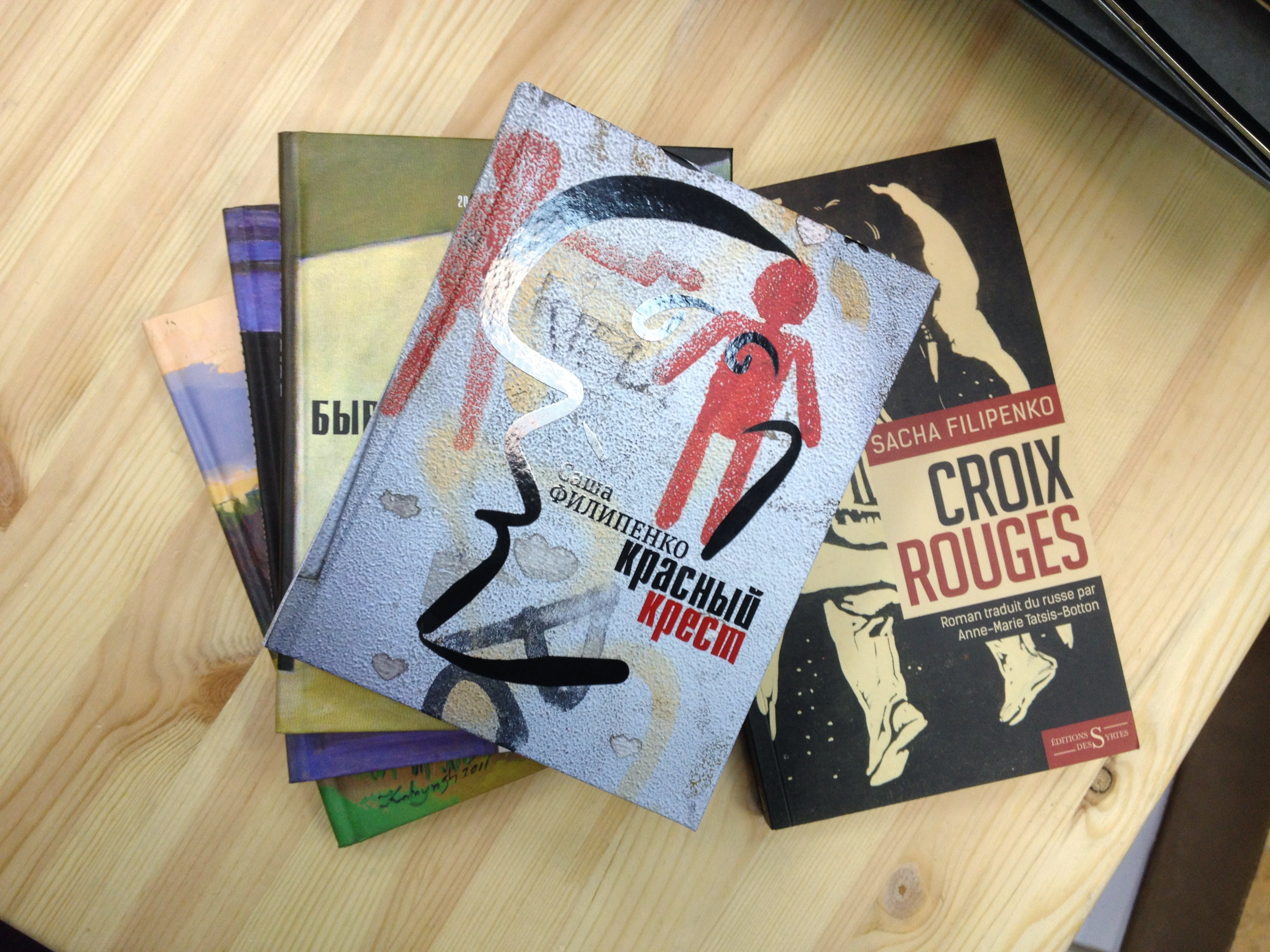

Саша Филипенко — белорусский писатель, финалист «Большой книги», «НОС», лауреат «Русской премии» и «Ясной Поляны», а также других литературных премий. До того, как стать автором пяти романов, переведенных на многие европейские языки, он работал сценаристом на «Первом канале» и «Дожде», писал шутки для программ «Прожекторперисхилтон», «Мульт личности» и Yesterday Live. В сентябре «Гоголь-центр» открыл новый театральный сезон премьерой спектакля по роману Филипенко «Красный крест». Чернозём поговорил с писателем и узнал, какие трудности возникают при переводе его книг, зачем в художественной прозе нужен редактор и как создается исторический роман.

О последних работах

— В прошлом месяце в

— А я не знаю, потому что не я делал инсценировку. Я отдал “Гоголь-центру” права на постановку и сказал, что не буду никак в этом участвовать, потому что это совершенно другое произведение искусства, и пусть им занимается режиссер. И всей инсценировкой занимался Семен Сердин. Я только отвечал на его вопросы — исторические скорее, связанные с романом. А так в работу я не вмешивался и пришел в театр так же, как любой другой зритель — увидеть постановку впервые.

— Вам не было страшно отдавать кому-то перекраивать собственное произведение?

— Это, наоборот, нормально, так и должно быть. Радость для автора — если его произведение становится толчком к

— Сейчас Вы пишете новое произведение и для этого стали посещать архив Музея истории ГУЛАГа. Почему Вы посвящаете теме репрессий уже вторую книгу?

— Я работаю и с Музеем ГУЛАГа, и с Международным Мемориалом, и с несколькими историками. Это не вопрос того, что тема репрессий какая-то очень важная лично для меня — просто я пишу о XX веке, а если говоришь об этом времени, то не можешь пройти мимо темы репрессий. Рано или поздно, если у тебя в книге есть хотя бы два персонажа и они живут в Советском Союзе, то один из них соприкоснется с репрессиями: или он от них пострадает, или у него будут близкие, которые пострадают, или… Ну, в общем, это какая-то такая общая тема для жителей Советского Cоюза: воздух, земля, поля, солнце, XX век, можно, конечно, писать про догорающий домик Пришвина, но… В общем, это не потому, что мне хочется об этом писать. Я пишу о судьбе отдельно взятого человека, и в его жизни был ночной допрос, две репрессии, вся его жизнь как-то так или иначе соприкасалась с этим. Конечно, это тема, которая меня волнует, но она скорее приходит вместе в книгу с XX веком.

О творческом методе

— В работе с документами, с живыми людьми, с собственными воспоминаниями — у вас в книгах, есть все это — что для Вас сложнее всего?

— Ой, не знаю. Просто в собственной голове я точно не копаюсь, потому что там пусто и перышко падает. Что еще у меня есть? Документы и?…

— Живые люди.

— Живые люди… В этом смысле, это просто такая расследовательская работа, нужно найти живых людей, как-то договориться с ними об интервью и поговорить. И, наверное, это иногда даже проще, потому что некоторые документы по-прежнему очень сложно найти. И я сейчас сталкиваюсь с тем, что мне, например, нужно узнать о судьбе одного следователя, а я ничего не могу о нем узнать, потому что все документы засекречены. В этом смысле, конечно, очень обидно, что государство так подставляет. Вместо того, чтобы порадоваться и посодействовать авторам, которые готовы тратить свое время на то, чтобы заниматься исследовательской работой и

— Если Вы работаете с документами, проводите расследования, берете интервью, почему пишете художественную прозу, а не журналистские материалы, например, лонгриды?

— Потому что, во-первых, я люблю писать книжки. Во всех них есть сильная художественная составляющая, я пользуюсь художественными средствами, мне нравится описывать людей, нравится заниматься литературой — по-другому не получается. Во-вторых, то, о чем вы говорите, в моем представлении работает один день и в конце дня умирает в братской могиле Facebook, когда вы домотали ленту до конца — там лонгрид и остается, и на следующее утро про него никто не вспоминает, потому что появляется новый большой лонгрид, который все обсуждают, ломая копья. Если серьезно, то я правда верю, что если вы пишете книгу и у этой книги хорошая судьба, и она переводится на много языков, ее ставят на сцене, у вас больше возможности пригласить к одной и той же беседе многих людей. Лонгрид прочитают один раз, у него, действительно, может быть, будет тактически больше охват, чем у книги, но стратегически книга может повлиять, как мне кажется… При том, что я совсем не верю в то, что книги на

— Почему в книгах столько Вашего «Я»? Главного героя произведений почти всегда зовут как и Вас.

— Всех мальчиков зовут Саша, потому что я думаю о школьниках, которым однажды нужно будет проходить это все в школьной программе, и им не нужно будет мучится, они всегда будут знать, что главного героя зовут Саша, если это Филипенко. Потому что вечно на уроке, когда ты не готов, тебе приходится вспоминать, как там звали Ставрогина или еще кого-то. Нужно срочно вспомнить, а ты не читал. А здесь я просто иду навстречу ребятам, которые не прочтут книгу и им нужно будет выкручиваться, делать вид, что они ее прочитали, и они будут просто как всегда знать, что это Саша.

Если серьезно (а я сейчас серьезно говорю), я думаю, что ты ж все равно все через себя пропускаешь, это какой-то твой опыт. Писатель — это такая помойная яма, в которую все сваливается. Не то, что в книгах много «Я», но многое через себя пропущено. Где-то удается быть отстраненным, где-то не удается. Но какая разница, как зовут героев? Мне не хочется тратить время на

Но в большинстве моих книг герои с именем Александр — это не я. Ни этот следователь, ни главный герой в «Травле», ни в «Красном кресте». Есть, наверное, что-то со мной схожее, но все равно это не я.

О последующей жизни книг

— Вы печатаетесь в европейских медиа, книги переводятся на немецкий, шведский и другие языки. Как налаживаются контакты с иностранными издателями? Вмешиваетесь ли Вы в работу переводчиков?

— У меня есть агент, Галина Дурстхофф, она живет в Кельне и представляет все мои права в Европе. И когда некое европейское издательство хочет напечатать русскоязычную книжку, обыкновенно у него есть на это квота: в год публикуют одну-две русскоязычные книжки, в смысле русскоязычных авторов. И вот они начинают искать, кто сейчас в России известен, кто популярен или кто выиграл какие-то премии, кто переводится на иностранные языки. Они узнают, что есть такой автор, или они слышали, что в Германии вышла его книга, и она очень хорошо продалась, стала бестселлером, и издательство хочет ее тоже у себя в Голландии продать. Тогда они обращаются к агенту и ведут с ним переговоры, я только в конце узнаю, когда мне обыкновенно звонит Галя и говорит: «Мы продали книжку в Японию», я говорю: «Хорошо». И все.

Дальше у каждого издателя есть переводчики, с которыми они привыкли работать. Например, в Германии это была переводчица, которая прочитала мою книжку на русском и сама пришла в издательство, и сказала: «Я очень хочу перевести эту книжку». Где-то были переводчики — в Чехии, — которых советовала мой издатель, мой агент как раз. Это всегда очень по-разному работает в разных странах. Кто-то задает много вопросов автору, а есть те, кто вообще его не беспокоят. Например, из Франции я не получил ни одного вопроса, из Германии — несколько вопросов, из Америки их много было. Сейчас книжка выходит в Швеции, и ее переводчик, Микаэль, говорит по-русски лучше меня. У него абсолютно никаких вопросов нет. Я могу ему какие-нибудь вопросы задавать, когда буду следующую книгу писать. Поэтому всегда все очень по-разному, все зависит от страны. Например, «Красный крест» заканчивается фразой «Не стойте над душой». По-французски ее перевели как «Оставьте меня в покое».

Конечно, переводчики задаются вопросами. В Германии переводят «Бывшего сына», а он написан и на русском и на белорусском языках, и там есть моменты, когда герои говорят на трасянке — помесь русского и белорусского. Я спрашиваю переводчицу, как она будет решать этот вопрос, будет ли она писать на немецком и австрийском. И она говорит: «Я пока не знаю. Я не решила, как я буду». Эта задача — не мое уже дело. И я могу только помогать, если у них возникают вопросы. А если не возникают, то не помогать. А так, переводчики сами знают, что они делают.

— Какие вопросы возникают у переводчиков?

— Бывают иногда смешные: «А зачем тут у вас выкладывают гвоздики на стол? Что это значит?». И я пытаюсь вспомнить, где у меня в романе кто-то выкладывает гвоздики на стол, а потом оказывается, что это он про цветы. Но обыкновенно вопросы связаны с метафорами, переводчики начинают разбираться, что я имел в виду. В «Бывшем сыне» все очень иносказательно: нигде не называется страна, не называются напрямую люди, города, но очень много отсылок, аллюзий, которые легко считывает даже не самый образованный русскоязычный читатель, но они непонятны немецкоязычному. В этом смысле много каких-то вопросов возникает. И это, конечно, не про грамматику.

— Что Вы думаете об альтернативных форматах? Кажется, сейчас аудиокниги становятся популярнее печатных изданий.

— У меня все книги есть в в аудиоверсиях. И более того, их читают прекрасные Анатолий Белый, Михаил Шац, Эмануил Виторган и другие. В Швеции 80 на 20 — 80% книг шведы слушают, они вообще очень редко читают, у них нет этой культуры. При этом у них все равно продажи, в маленькой Швеции, — гораздо выше чем в России. Вот в Германии, например, наоборот, они с большим уважением относятся к книге и слушают мало. В России рынок аудиокниг растет, но он пока не такой выдающийся. Печатные книги все еще продаются гораздо лучше.

— Наверное, потому что аудиокниги легко найти в бесплатном доступе в интернете…

— Ну, и печатные есть в бесплатном. На самом деле, я не думаю, что бесплатный доступ влияет… Есть пиратские версии, но они никак не влияют на то, что люди покупают или не покупают, не снижают продажи совсем.

Здесь проблема более фундаментальная. Мне становится грустно, когда я вижу, как устроены издательства в других странах — особенно в Германии. Мое немецкое издательство — это такой пятиэтажный дом, в котором работают сотни людей, и это прямо машина, с агентами, которые, поговорив со мной, едут в магазины и рассказывают, что выйдет новая книга в марте и вы ее обязательно прочтите, рекомендуйте. Байеры, которые едут по всей Германии. Это какой-то невероятный опыт, который невозможно себе представить в маленьком издательстве в России или в моем маленьком французском издательстве, или тем более в Хорватии. Там, конечно, куда ни поедешь — упрешься в конец страны. Но мне как-то не на что жаловаться, поэтому… У меня все хорошо.

— Какие тогда способы продвижения в России?

— Литературные премии. Да, они в России нужны, потому что вот я написал первую книжку — она сразу же получила «Русскую премию». Это было очень важно, потому что большие люди тебя отметили, поддержали и сказали: «Пиши дальше».

Еще литературные журналы. Все мои книжки выходят вначале в «Знамени», где их правят редакторы журнала. Например, Елена Сергеевна Холмогорова — это великий редактор, с ней работать огромное удовольствие. Это просто счастье, что такой человек уделит тебе свое время, ведь ты очень многому учишься у нее, становишься мудрее, мастеровитее. Так что большое счастье, прям привилегия — самое точное слово, — что тебе выпадает шанс поработать с ней. И это всегда тебя приземляет, потому что порой думаешь, что написал очередную великую вещь, а приходишь в журнал «Знамя», и тебя там разносят три часа, но потом говорят: «Ладно. Мы возьмем».

— Как Вы работаете с редакторами? Влияют ли они на качество Ваших книг?

— Смотрю на своих молодых коллег, которые выходят в больших издательствах, и часто не понимаю, как они это делают, потому что вижу — у них вообще нет взаимоотношений редактор-автор. Я все пять книг выпустил в издательстве «Время», у нас с его генеральным директором Борисом Пастернаком дружеские отношения, близкие, мы и просто так иногда созваниваемся. Но когда работаем над книгой — сосредотачиваемся, потому что это важная работа. Жаль, что у многих ее нет. Как у нас нет и критики — все забыли, для чего нужен критик в России. Все думают, критик — это человек, который разносит книгу, или человек, который называет «Пять книг, которых вам нужно прочитать в мае» или пишет «Подборку для водолеев». А критик же появился ровно для того, чтобы быть союзником автора, делать его сильнее, указывать ему на его ошибки как тренер. Эту функцию все критики забыли напрочь совершенно. Редактор в этом смысле… Вот когда мы писали — я даже говорю «мы писали» — «Красный крест», его финальная версия была отправлена Пастернаку. И мне Борис Натаныч перезванивал, говорил: «У тебя здесь красивое предложение — вычеркивай его. И здесь у тебя красивое очень предложение — вычеркивай». Он занимался тем, что… Тебе даже мысль такая в голову не приходит, потому что ты пишешь вроде текст про войну с документами и т.д. и т.п., а нужно же еще и выпендриться, и показать в том числе литературным премиям: «Смотрите, какой у меня здесь может быть красивый отрывок, и как у меня здесь закат играет кровью». А издатель тебе говорит, что художественная часть текста никак не должна биться с его документальной частью. Ты должен обязательно все вот это выкинуть, и более того, ты потом в конце понимаешь, что то, что из текста выбросили, оно в тексте все равно осталось. Это важная вещь, которую без своего издателя, редактора никогда бы не понял. Время от времени мне предлагают пойти в

— Вы специально пишете книги небольшого объема, чтобы их прочитали как можно больше людей?

— Нет, это не с этим связано. Просто мне очень комфортно в этой форме. Мне удобно в этих ста вордовских страницах, я их очень хорошо чувствую. Все мои книги первоначально больше в первой версии, я их сокращаю очень — очень люблю все из них выбрасывать. Хочу, чтобы вы прочитали книгу за один присест, за два, тогда в ней работают какие-то такие сценарные пружины. Мне хочется, чтобы вы как фильм посмотрели. В произведении искусства важно же не то, сколько времени на него потратили — пройдет ли три часа или три месяца, а потом с облегчением закроете и никогда не запомните. Мне кажется, важно то, что происходит с вами ровно в тот момент, когда вы закрыли книгу: возвращается ли она к вам через три дня, когда вы едете в метро, хочется ли вам подумать о ней, передать ее кому-нибудь. Поэтому даже если в ней две страницы, двести — это не вопрос формата. Мне сейчас в этой форме очень удобно.

О невмешательстве и реконструкции

— Вы не работали над постановкой «Красного креста», но у Вас планировались спектакли и экранизация других произведений. Что важно при переносе книги в сценарий?

— Ничего не важно. Тут все очень просто: или вы сами решаете стать сценаристом и сами делаете сценарий по своей книге, тогда сами возьмете то, что считаете нужным; или вы не будете делать. В Александринке я сейчас пишу какие-то штуки, но не по мотивом своих романов, а новые три пьесы. Надо делать то, что считаешь нужным. Если тебе говорят сделать сценарий, ты пишешь сценарий. Говорят, что мои книжки очень кинематографичны, что это уже написанный сценарий — бери и снимай. Но это не совсем так. Они, действительно, читаются кинематографично, но не написаны как сценарий все равно. Мне предлагают часто: возьми и перепиши, но я не готов к этой работе и не хочу ей заниматься. Я считаю, что есть профессиональные сценаристы, которые должны делать свое дело. Если кто-то захочет, то я уже продал права на экранизацию «Травли», сейчас еще ведутся переговоры по экранизации других книжек. Если кто-то посчитает нужным сделать сценарий, значит, будет сценарист, который сядет и сделает экранизацию, я в ней не буду участвовать никак. Я приду в кинотеатр и посмотрю, чего они там сделали. Так всегда остается возможность сказать: «Что за говно вы сняли?», а если ты в этом участвуешь — ты такого уже не скажешь.

— Раз уж мы заговорили об этом: какие из недавно вышедших российских фильмов вам понравились?

— Сложно сказать — я не смотрю сейчас кино совсем. Да и никто не смотрел — все было закрыто. В последний раз в кино был вообще не вспомню когда. Пару лет, наверное, не был как. А дома не смотрю кино, потому что вот просто не смотрю. Не знаю, как ответить. Я читаю. Когда ты пишешь историческую книжку приходится возится…

— Получается, объем изученных материалов больше самой книги?

— Даааа! В последнее время я ничего не смотрю и не читаю, кроме исторических документов и книг по XX веку. Сейчас я изучаю судьбу человека, которому не сиделось на месте, у него шило в попе было, и он за прошлый век много напутешествовал. В 1920-м году он отчалил из Крыма в Стамбул, а мне нужно понять, на каком корабле он плыл, как это происходило, как он в Константинополь попал, что на судне происходило — это всегда такая реконструкция. Я в «Красном кресте» знаю все, вплоть до скамейки, на которой героиня сидит. И такой подход отнимает очень много времени. Иногда для того, чтобы просто одну страницу текста реконструировать и написать, нужно прочитать десять книжек, чтобы понимать, о чем они могли говорить в тот день, какие слова могли употреблять, а какое слово, там, не знаю… Вот разговаривает следователь с обвиняемым, говорит ему: «Товарищ такой-то». Он не может — следователь — сказать «товарищ» человеку, который подсудимый, потому что он ему не товарищ. Если ты впервые пишешь исторический роман, ты такое легко напишешь, не заметишь, а потом тебя смешают с грязью. В этом смысле ты должен быть очень осторожным, и очень много всего приходится перелопачивать. Я сейчас прочитал четыре книжки про Скоропадского — мне ничего не подошло. Топчешься на месте, копаешься, а не можешь найти то, что тебе нужно. У меня герой оказывается в Саратовской тюрьме в 1942 году, и мне нужно понимать, в какой камере он сидит, как выглядела тюрьма, куда он ходит на допросы. Когда начинаешь все это реконструировать, тратишь на это очень много времени.

— Иногда такая реконструкция может привести к подражанию книгам той эпохи, а не созданию полноценного произведения. Как этого избежать?

— Конечно, должна быть скрупулезная работа. У меня был научный руководитель, великий поэт — к сожалению, не очень известный в России, но величайший человек– Аркадий Драгомощенко. Он у меня вел занятия на филфаке у бакалавров, он говорил, что литература не терпит кокетства. Мне кажется, что это очень важно понимать, особенно когда ты пишешь про XX век. Как-то нужно, чтобы домики Пришвина не загорались, если ты пишешь про тюрьму, ГУЛАГ, надо все само собой писать. Не знаю, мне кажется, если ты не глупый человек, то

— Еще по поводу работы с документами: всегда сложно перерабатывать документы в текст, избегая при этом сплошного цитирования мол, посмотрите, я это не сочинил, а действительно так было. Как Вы с этим справляетесь?

— В этом и заключается работа. Должно быть какое-то чувство такта, меры, таланта, который позволяет понять, где нужно что-то вставить, а где не нужно вставлять. Где уже перебор, а где документ хорошо сработает. В «Красном Кресте» есть сцена допроса главной героини, и после него — начинается избиение. Можно было бы описать очень красочно, как ее избивают, а можно привести просто медицинскую карту, в которой описаны все ее травмы. Мне кажется, это производит гораздо большее впечатление, это лучший ход.

— Раз речь пошла о героине: бытует мнение, что русской литературе не хватает хороших женских образов. Вы с ним согласны?

— А Анна Каренина куда у нас уехала? Все, ее уже порубило поездом?

— Но многим ее поступкам не хватает рассудительности. Как бы сказали сейчас: типичная женщина, истеричка.

— Вся русская литература про истериков. А у Достоевского, что, не истерики «Братья Карамазовы» или «Бесы»? Или Раскольников, если почитать. Им всем хочется сказать: «Чуваки, возьмите себя в руки». Просто, он пьет чай, который ему, между прочим, приносит служанка, и

О юморе и его последствиях

— Вы говорили: «Есть вещи, о которых невозможно говорить иначе, как серьезно». О чем же нельзя сказать без иронии и юмора?

— Я вообще за то, чтобы шутить надо всем. Но есть какие-то вещи, которые… Вы же все равно понимаете, что есть момент такта.

— Скорее не вещи, а ситуации?

— Ситуации, когда еще как-то все не остыло. Не знаю. На похоронах моего дедушки мой дядя очень смешно шутил: там представлялись такие возможности, и он очень смешно это делал. Я всегда придерживался того, что нужно шутить обо всем, потому что это освобождает. Но есть моменты, когда нужно… Во время протестов в Белоруссии, когда избивают людей, когда ты видишь, как привозят ребят, у которых отбиты все промежности, и им анестезию некуда вколоть. И Гудок (Александр Гудков — Прим. ред.) шутит про

Для всех белорусов бело-красно-белый флаг — очень важная штука. Для меня с детства — очень важный символ, то, чего мы ждем 26 лет. Это случится, это будет один из самых прекрасных дней в нашей жизни, когда мы увидим на улице наши флаги, которые висят; когда они поднимутся и станут флагом страны. Это не пафос ура-патриотов, а настоящая, важная вещь для нас. И когда Гудок пошутил, я понял, что меня это прям супер задело. Я написал ему: «Слушай, Сань, приезжай к нам, выступишь у нас. Я готов оплатить твой приезд. Приедешь?». Он ответил: «Да я и бесплатно выступлю». Пытался отшутиться, и я понял, что он просто вообще нифига не одуплял, что у нас происходит. Он не понимал, какое мясо там. И он пошутил…

Я его тоже понимаю, он шутит всегда, и запаришься перед всеми извиняться, когда весь YouTube может обидеться на тебя. Но такт тебе все равно всегда подскажет, где перебор, а где не перебор. Самоцензура, в хорошем смысле. Это даже не самоцензура — это именно чувство такта. Иногда в юморе нужно нарушить какие-то границы, зайти прямо далеко и жестко, потому что как и в искусстве есть реакционные штуки, совсем полярные. Тут мне кажется, шутка про флаг и прокладку — была тупой, плохой. И это, во-первых, шутка, которая уже была написана — ей уже сто лет — про японский флаг. И в ней не было ничего такого, за что можно бы было цепляться. Я думаю, что они просто не поняли. Есть вещи, которые меня, человека довольно такого рационального и скептически настроенного, могут задеть. Но еще вопрос, как вы дальше поступаете со своей обидой.

— Тогда во что стоит верить?

— Во

— И к кому Вы испытываете чувство благодарности сейчас?

— Давайте прокатим этот вопрос.