На краю социального

Психоаналитические заметки вокруг дискуссий об абьюзе и насилии.

***

Становясь свидетелем дискуссий об абьюзе, харрасменте и насилии, я не раз задумывался, что в них есть некая особая неразрешимость и незавершимость — потому, что они в явном виде ставят проблему пограничья сексуального и социального. С одной стороны, обсуждается злоупотребление общественным положением для получения доступа к сексуальной встрече: здесь социальное пытается покрыть сексуальное. С другой стороны, дискутируется насилие — одно из главных имен травматизма, обозначение для вторжения наслаждения Другого. Это вторжение дырявит ткань социальных связей, основанных на речи, кладет им предел.

Но именно около границы социального и сексуального строится психоанализ — строится за счёт того, что вокруг этого пограничья готова литься дальше и дальше речь того, кто анализ проходит.

Есть ли выход из нескончаемости однажды начатой речи?

***

Истины психоанализа, как и любые другие, имеет зону действия, ограниченную определенными социальными отношениями: в данном случае — психоаналитическим кабинетом. Но существование места, где эти истины действительны, позволяет особым образом ставить вопросы о том, что происходит за его пределами.

Именно Фрейд, основываясь на своем опыте психоаналитика, начал публичный разговор как о психическом травматизме, так и о проблеме пола. Этот разговор продолжается сегодня, в том числе в обсуждениях абьюза. Но ведущиеся в наше время дискуссии часто до неузнаваемости сместились от изначальной фрейдовской постановки вопросов пола и травматизма — к которой было бы ценно обратиться.

***

О психоанализе бытует представление, будто психоаналитик придаёт речи обратившегося к нему сексуальный смысл. Если бы это было так, психоанализ был бы бредом психоаналитика. Но ситуация скорее обратная: уникальность позиции психоаналитика состоит в том, что он старается приостановить тот бред, то бормотание (о) сексуальности, в которое мы все вовлечены, даже если этого не замечаем. Только поэтому психоаналитический кабинет и является особенным местом. Но для того, чтобы психоанализу совершить эту приостановку, необходимо, чтобы бредил тот, кто к психоаналитику обращается — и потому психоаналитик иногда помогает пришедшему к нему бредить вслух — но чтобы, в конечном счёте, суметь в этом бреде совершать остановки. Например, тут может помочь такой прием психоаналитической техники, как остановка сеанса: тогда отдельные элементы языка, прозвучавшие на этом рубеже, выпадают в осадок из их социальной циркуляции — и могут обнаружить свой травматический, бессмысленный характер.

Позиция психоанализа расходится с позицией социального конструктивизма, который питает гендерную и феминистскую критику во всём её многообразии, именно в вопросе о сексуальной встрече и о травме. Гендерным и феминистским теориям какое-либо означающее интересно постольку, поскольку рассматривается ими как скрытое или явное послание некоему известному или неизвестному адресату: тут можно вспомнить такие разные основополагающие идеи, как концепцию перформативности гендера Джудит Батлер или вопрошание «Могут ли угнетенные говорить?» Гаятри Спивак. Но для психоанализа принципиально важно, что язык — не просто орудие коммуникации или социальных отношений. Язык сплетён с сексуальным — сплетён именно там, где рвется социальное, где кончается прагматика, где человек сталкивается с одиночеством.

Ведь когда мы говорим о травме, мы говорим именно об означающих языковых элементах, которые не просто проскользнули в речи человека, но оставили шрам, — шрам в бессознательном. Здесь язык обнаруживает свою материальность — сродни материальности клейма, где хозяин — лишь сам язык. Травматическим элементом может быть час суток, когда произошло то или иное травматическое событие, как во фрейдовском случае Человека с волками, где циферблатное «V» стало меткой первосцены — наблюдения за совокупляющимися родителями. Или же шрамом в памяти может записаться дата: однажды мне приснился погибший близкий человек ровно в дату его кончины, хотя сам я об этой дате забыл и вспомнил лишь после сновидения.

Общество знает что-то о закономерностях травматизма: недаром отмечается годовщина смерти.

Но отмечается также и годовщина свадьбы.

***

«Il n’y a pas de rapport sexuel» — «сексуальных отношений», или же «сексуальной связи», «не существует». Эта формула, высказанная психоаналитиком Жаком Лаканом на рубеже 1960-х и 70-х годов, вдруг была процитирована полвека спустя в одной из недавних дискуссий в российском фейсбуке по вопросу о сексуальном насилии, — процитирована как ответ на требование озвучить свою позицию: на какой ты стороне.

***

«Сексуальных отношений не существует» — лакановская формулировка открытого Фрейдом травматизма сексуальности, неизбежного для любого человека как для существа, наделенного речью, телом и полом. Этот травматизм нельзя описать как ущерб некоему абстрактному нормальному и здоровому состоянию — этого состояния никто никогда не встречал. Травматизм сексуального не отвечает обыденному представлению о психической травме как о

Например, формируя фантазм — чьи границы пытаются очертить проблемную территорию сексуальности. Такой фантазм о сексуальности, подстилающий твою речь и действия, можно игнорировать — это называется вытеснением; можно воспроизводить его как застылую форму желания — так делает фетишист; а можно лицом к лицу столкнуться с недостаточностью любого определения границ сексуального — но это грозит безумием.

Столкнувшись с массовыми признаниями истерических пациенток о том, что они были жертвами насилия со стороны близких родственников, Фрейд сперва счёл это насилие травматическим фактором возникновения невроза. Но затем оказалось, что среди этих историй были как настоящие, так и фантазматические, — хотя фантазматические истории были встроены в воспоминания пациенток наравне с действительными событиями, то есть были для них подлинны. Фрейд пересмотрел свою теорию и отказался от выяснения юридической истины — имел ли место факт насилия или нет — но стал работать с тем, что говорят пациентки как с описанием их психической реальности.

На уровне речи факт пережитого реального насилия или насилия фантазматического для психоаналитика равнозначен. Потому что речь (не важно, сознательная или бессознательная) в любом случае интерпретирует бессмысленный травматизм сексуального наслаждения, пытается встроить его застывшие отметины в своё скольжение. Но скольжение это подчинено закономерностям языка.

Именно поэтому часто рассказы о пережитом сексуальном насилии в соцсетях так упрямо отливаются в риторический канон, который строгостью своей формы может жутковато напомнить порнографические сцены из романов маркиза де Сада, — канон, построенный в согласии с логикой фантазма, которая подчинена языковым структурам.

И именно поэтому призыв «наконец рассказать обо всём, о чём молчали», звучавший в ряде сексуальных скандалов последнего времени, ведёт не только к освобождению речи, но и к столкновению с её несвободой и косностью, задающими канву нашим жизням помимо каких-либо представлений о гуманности.

Следование человека, проходящего психоанализ, правилу свободных ассоциаций, — правилу, которое можно сформулировать как «боюсь или не боюсь сказать — все равно говорю», — как раз и позволяет выявить инерцию речи.

Проблема психоаналитика в том, как высвободить из этой инерции травматические, то есть опорные, элементы — свои особые в каждом случае [1].

***

«Думать надо было, куда и с кем идешь» — сентенция, на которую нередко натыкаются жертвы насилия, — девиз бессознательного, делающий субъекта виновным. Ведь бессознательное продолжает мышление человека именно туда, где он думал, что оно заканчивается: куда и с кем идешь, ты знал (а). Бессознательное — самый неумолимый victim blamer.

Психоаналитик слушает бессознательное, но не слишком ему доверяет. Задача психоаналитика — обратная работе бессознательного: остановить мысль.

***

Отвержение бессознательного — род безумия.

Например, так может быть устроена паранойя.

***

«Бессознательное это политика» (Лакан) — совсем не то же самое, что «личное это политическое» (Кэрол Ханиш).

***

Сексуальных отношений не существует, но существует преступление.

***

Поступок это не преступление. Поступок это риск, преступление — форма несвободы; несвободы того, кто его совершает.

Поступок не может полностью следовать заранее предписанному — иначе он был бы воспроизведением конформизма. Поэтому он прокладывает новые пути — то есть травмирует.

Не совершая поступков, человек остается их жертвой.

***

Если бы тот, кто совершил насилие, пошел на психоанализ, из его речи, возможно, получилось бы узнать, что принуждало его к этому деянию.

Например, психоанализом был выявлен особый класс преступлений: преступления Сверх-Я, совершенные под воздействием взбесившегося морального императива или стремления быть наказанным.

***

Сексуальной связи не существует, — но вокруг этого несуществования воздвигаются его интерпретации. Именно таким интерпретированием занята испокон веков культура (начиная с обрядов инициации и мифов), поставляя тем самым исторически изменчивый материал для личного бреда каждого человека. Культура пытается кодифицировать сексуальную встречу как социальный факт, наложить шов на дыру сексуального, — задача невозможная и потому все время возобновляемая. Сексуальное проделывает дыру в ткани социального; но можно сказать больше: социальное организовано вокруг этой дыры.

***

Феминистская критика исследует различные исторически изменчивые версии отношений полов, — версии социальных связей, которые пытаются прикрыть несуществование связи сексуальной.

***

Один из элементов, возникающих при поиске решения неразрешимой задачи записи сексуальной связи, есть особое означающее — фаллос; означающее, дающее способ означить желание, — то есть то, что высказать напрямую невозможно, что всегда уклоняется от окончательного обращения в

Любая попытка кодифицировать сексуальную встречу предполагает обращение к некоему третьему по отношению к её двум участникам месту — месту кодификации, подобному правилам в игре. Это обращение к третьему месту задействуют саму идею закона, то есть фаллическое. Если в случае института брака стоит задача представить сексуальную встречу как закономерную, то в случае движения #MeToo и подобных ему ситуаций (при всех возможных различиях) — как несчастливую и

Фаллическое можно задействовать по-разному. Как можно сформулировать отличие феминистских попыток кодификации сексуальной встречи от патриархальных институтов?

***

Фаллическая функция — лишь версия наслаждения. Эта версия, позволяя сформировать фантазм и сама на фантазм опираясь, скрывает чуждость, инаковость наслаждения Другого. Поиски способа

***

Растерянность или ангажированность субъекта перед лицом разговора о насилии может уходить корнями в его собственный интимный фантазм о насилии — один из ключевых фантазмов, выявленных психоанализом даже у самых благопристойных граждан. Что происходит, когда то, что размещалось на изнанке, вдруг обнаруживается на лицевой стороне? Когда реальность демонстрирует свою нераздельную сплетенность с фантазмом?

Сегодня каждый может воочию убедиться на любом порносайте, что всякая социальная связь, построенная на вытеснении сексуального, — отношения в офисе или в армии, в школе или в исповедальне, в медицинском кабинете или в кабинете психолога, — способна стать готовой канвой для фантазма. Однако порнография — не столько фантазм, сколько его разрушение.

Лишенность кавычек, буквальность, неприкрытость вторжений наслаждения придаёт нашей эпохе оттенок психоза, — где сценический, театральный, скрытый характер фантазма даёт сбой. Если всё тайное становится явным, приватное — публичным, а мечты сбываются, то никто больше не одурачен так, как в мифические старые-добрые времена. И каждый спасается, как может. В том числе, находя себе новые групповые идеалы.

***

Шествие социальной сегрегации и политической реакции по миру, известное ныне как правый поворот, пессимистически предсказывал Лакан еще в эпоху после 1968 года, эпоху сексуальной эмансипации и трансформации института семьи, а также всё более плотного союза научного прогресса и капиталистической глобализации в форме общества потребления; эпоху, с отсрочкой пришедшую на постсоветское пространство в 1990-е. Лакан прямо утверждал, что эта эпоха завершится подъемом идей сегрегации и религиозного фундаментализма: ведь они сулят положить пределы распространению неунифицированного наслаждения в ситуации эрозии прежних социальных связей. Излюбленная тема романов Мишеля Уэльбека, воспевшего отчаяние мнимой вседозволенности.

Итак, один из способов интерпретации сексуальной связи — четкое различение мужских и женских социальных задач и сегрегация. Эту версию связывают обычно с патриархатным идеалом устройства общества — в сегодняшнем виде являющимся плодом усилий консервативных поборников «традиционных ценностей» — под знамя которых встала и такая организация, как Союз женщин России. Инаковость здесь подчинена единому, сексуальное поглощается институтом семьи, а то, что в эту схему не вписывается, отбрасывается в зону отвратительного наслаждения, заразы, исторгаемой из тела общества — например, недозволенное наслаждение «нетрадиционных сексуальных отношений», гомосексуальности, педофилии.

Критика абьюза — другой, альтернативный и одновременно парный консервативному, либеральный ответ на культ сексуального раскрепощения. При оформлении в социальный институт — например, в движение #MeToo, — эта критика начинает действовать от имени идеала — идеала некоего блага — которое локализует болезненную чуждость наслаждения Другого под общим именем насилия. Одновременно в тени остается вопрос о том, что такое сексуальная встреча и что такое женщина.

***

Половое различие — не различие мужского и женского, но реальность пола как таковая. Однако именно женское становится именем для реальности пола, для его чистой инаковости, — становится в силу своей несводимости ни к позиции по отношению к фаллическому, ни к позиции по отношению к другому полу как фантазматическому партнёру.

На последнем конгрессе École de la Cause freudienne в Париже философ и

***

Про сегодняшние дискуссии об абьюзе недостаточно говорить лишь в общих этических терминах, не ставя вопросов о половом различии и об асимметрии мужского и женского.

***

Критики #MeToo, сочувствующие этому движению (в том числе критики изнутри, сами использовавшие этот хештег), говорили о двух обнаружившихся с их точки зрения недостатках движения. Во-первых, о его закрытости, об ограниченности доступа к этому новому социальному институту — о разрыве между теми, кто имеет доступ к пользованию этим хештегом, изначально — работницами культурной индустрии, и теми, кто его не имеет. Это критика, продолжающая обычную феминистскую линию критики check your privileges, «проверь свои привилегии», которая изначально возникла как критика патриархатных привилегий для мужчин. То есть это критика, обращающая внимание на воспроизведение #MeToo механизмов социальной сегрегации.

Во-вторых, есть другая критика, говорящая о размывании повестки движения, где реально совершенные преступные акты стали смешиваться как со смелыми прикосновениями и заигрываниями, так и с придуманными событиями и фантазиями. Эта критика призывает к прояснению прагматики #MeToo и его отношений с социальными институтами и с законом как тем, без чего невозможно говорить о преступлении, — то есть видит проблемы развития движения не в его закрытости, а своего рода излишней открытости, в использовании инструмента #MeToo не по назначению. Что будет с границами сексуального насилия, если попытаться определить его не средствами существующего законодательства и судопроизводства, а средствами #MeToo?

***

Лакан ввёл понятие «логики сексуации», при помощи которой пытался описать два разных типа универсализации по отношению к фаллическому закону — один условно мужской, другой условно женский: «условно», так как эти два типа логики не привязаны ни к биологическому полу, ни к гендерной идентичности и могут сосуществовать в жизни одного субъекта. В контексте логики сексуации можно задуматься, почему #MeToo воспринимается всё-таки как женское движение, хотя сами его участники и участницы не раз говорили, что оно открыто для всех.

В качестве мужской стороны этой логики Лакан предложил миф, записанный Фрейдом в работе «Тотем и табу», где мужчины объединены в братское сообщество и повязаны узами самоограничения

Именно на этой мужской логике в духе «Тотема и табу» строится целый ряд политических теорий Нового времени, которые некоторые вспоминали в связи с недавним маневром Владимира Путина по переписыванию российской конституции: например, теории Карла Шмитта о суверене и чрезвычайном положении или Вальтера Беньямина о насилии правоустанавливающем, правоподдерживающем и божественном революционном. Но в случае #MeToo ситуация иная: попытка описать это движение при помощи теории революции, как то делал Славой Жижек, хотя и резонирует с личной решимостью участников движения и идеей коллективной протестной солидарности, однако не характеризует оригинальности происходящего, его структурного отличия от революции.

#MeToo, как указывает само его название (в отличие, например, от формулировки #янебоюсьсказать), устроено как серия, где каждый последующий элемент отсылает не к общему закону и исключению из него, как то было в «Тотеме и табу», а к предыдущим элементам. Это своего рода натуральный числовой ряд, устремляющийся в бесконечность. Такую структуру Лакан сравнивал с похождениями Дон Жуана, говоря о них как о женском фантазме: Дон Жуан завладевает женщинами по одной, но никогда не всеми; фаллическое тут вовсю работает, — но всё им не покрыть. Харви Вайнштейн, в отличие от Дон Жуана, не отличался уникальностью маневра соблазнения каждой отдельной женщины — в открывшихся миру подробностях его однотипных покушений фаллическая функция выступает в её идиотизме. А призраку командора, убитому отцу, явившемуся из ада и призывающему распутника к исполнению данного слова — к закону в духе мужской логики — на сцене #MeToo нет места — точнее, это место должно согласно логике #MeToo оставаться незанятым.

Однако одно объединяет #MeToo с лакановским Дон Жуаном: задействование фаллоса как основания для построения незамыкаемой серии. Манифестарное стихотворение российской феминистской поэзии, «что я знаю о насилии» Оксаны Васякиной, построено на обратном счёте от ста до нуля, который, дойдя до конца, возобновляется снова со ста.

Лакан формулирует женскую логику сексуации так: не существует женщины, не подчиненной фаллической функции, каким был отец орды в мире мужчин, но и нельзя сказать, что все женщины (вся женщина) этой функции подчинены (подчинена). Если фаллическую функцию приравнять к «быть изнасилованной» (будем говорить о представителях движения #MeToo как о женщинах) то, используя лакановскую формулировку, можно сказать, что #MeToo постулирует ситуацию, где невозможно утверждать, что существует женщина, которая никогда и никак не была изнасилована (и действительно, в истории #MeToo были случаи, когда попытки подобных заявлений вызывали возмущение), но и нельзя быть уверенным, что все женщины изнасилованы (#MeToo — открытая серия высказываний с открытым значением понятия «насилие») — или что каждая женщина изнасилована вся, в полной мере (сперва она промолчала, теперь заговорила). Но если так, казалось бы, уклончиво можно сказать об отношении #MeToo к фаллической функции как изнасилованности, то можно аналогично сказать и об отношении #MeToo к механизмам законодательства, судопроизводства и привлечения к ответственности.

Именно это вызывает упреки в адрес #MeToo в непоследовательности и в двойных стандартах. Эти упреки обоснованны — но #MeToo перед ними неуязвимо: ведь обоснованы они мужской логикой призыва к закону, которая сама базируется на преступлении. Мужская и женская логики сексуации обе парадоксальны, обе противоречивы — но мужская требует всеобщности дисциплины. Поэтому некоторые, особенно мужчины, ощущают себя перед лицом движения #MeToo парализованными ужасом: #MeToo, мобилизуя фаллическое против него самого, в том числе иногда (но вовсе не обязательно) ответно задействуя институциональные ресурсы или статус знаменитости, оказывается не полностью фаллическому подчинено — не обязуется хранить ему вечную присягу.

Перед феминистками можно испытать страх, если принять их за фурий нечистой совести фаллического наслаждения. Античные фурии тоже, возмещая нарушение закона, то есть действуя от его имени, сами находились по ту его сторону, в зоне не урегулированной никаким законом, неумолимой, яростной критики, которую Фрейд вывел под именем Сверх-Я. Евангельское «кто без греха?» тут не работает: самим Христом адресованное патриархальным мужчинам, объединенным законом, то есть грехом, только их оно и могло усовестить.

Фаллическое наслаждение всегда виновно — тем, что подменяет загадку желания Другого слишком простым ответом. Поэтому общеизвестно чувство вины, сопряженное вовсе не с сексуальным приставанием, а с обыкновенной мастурбацией.

Приступы мизогинии, мечты об унижении женщин, о сегрегации, об установлении мужского порядка — и публичные покаянные исповеди, обеты об исправлении, фантазии о самооскоплении — таковы крайние точки спектра мужских реакций перед лицом привидевшихся им необузданных мстительниц; и таковы тупики критики, вписывающей #MeToo в логику мужского отношения к закону.

***

У древнегреческого писателя Аполлодора в «Мифологической библиотеке» можно прочесть о происхождении эриний, получивших в Древнем Риме имя фурий. «Гея, негодуя по поводу гибели детей, сброшенных в Тартар, убедила титанов восстать против отца и дала кривой стальной меч Крону. Все титаны, за исключением Океана, напали на отца, и Крон, отрезав детородный орган Урана, бросил его в море. Из капель хлынувшей крови родились Эринии».

***

Травматизм сексуального остается рубежом компетенции психоанализа — как и все другие социальные связи, психоанализ отстраивается от него. И фаллос тут выступает как межевой столб — по ту сторону которого встаёт вопрос — всё-таки, что такое «быть женщиной»?

Для женщины эта проблема, проблема женственности, ничуть не менее проблематична, чем для мужчины. В документальном фильме Пии Хелленталь «В поисках Евы», где режиссёр попыталась создать портрет ультрасовременного субъекта, героиня признается, что в её отношениях со своим телом, которое её вполне устраивает своей легкостью и гибкостью и которое она не хотела бы менять на мужское, есть, однако, нечто невыносимое, неприемлемое: месячные — то, в чём заявляет о себе реальность пола. Вскоре после съемок фильма Ева стал (а) Адамом.

Фрейд описывает один из истерических припадков: женщина, одной рукой срывающая с себя платье, имитируя нападение насильника, другой же — это платье придерживающая. Здесь в неразрешимом противоречии — хотеть и не хотеть насилия — разыграно расщепление субъекта желания — и вместе с тем дано определенное толкование сексуальных отношений мужчины и женщины: тот, кто платье срывает, та, кто его придерживает. Это толкование, как и любое другое, задействует фаллическую функцию.

Но вместе с тем самим фактом инсценировки засвидетельствовано, что есть что-то ещё, — что-то вне сцены или за ней. Это второе расщепление, расщепление между демонстративностью сцены и тем, что даже на ней не удаётся высказать, интересует психоаналитика сильнее, чем первое, проходящее внутри сцены по фаллической линии желания.

***

«Думать надо было, куда и с кем идешь» — поспешно закрывает разрыв между бытием и мышлением. С этим разрывом психоанализ работает.

***

Расщепление способно быть очень мучительным, но вместе с тем оно ценно. Ценно тем, что, умело задействуя его в психоаналитической работе, можно приостановить бормотание (о) сексуальности, на мгновение высвободить субъекта из попыток наложить силами речи шов на половой вопрос.

Потому активация расщепления — ключ к психоаналитической позиции, ориентированной не на отношения частного и общего, как то делает социальная критика или социальное проектирование, а на единичное, на уникальное в его отношениях с универсальным.

Аргумент, звучащий сегодня порой в спорах о феминизме, — «ты это говоришь, потому что ты женщина / потому что ты мужчина» — шов, запечатывающий идентичность говорящего — противоположен отношению психоанализа к речи.

Истина способна заявить о себе в чьей угодно речи в той мере, в которой этот кто-то может оговориться — сказать что-то, что станет для него самого неожиданностью. Вот он — момент расщепления в речи. Но есть ли пол у оговорки?

***

Радикальный феминизм, как и «традиционные ценности», предполагает некую готовую общность женского в противовес общности мужского — и тем самым может не оставлять места единичной речи отдельного субъекта, пытающейся по-своему ответить на загадку пола и загадку желания. Эти загадки психоаналитик может помочь очертить субъекту, проходящему анализ, — помочь, порой играя от их имени, то есть не давая на них окончательных разгадок.

***

Психоаналитик в своей работе не может ориентироваться ни на идеал единого тела общества, выдвигаемого консерваторами, ни на идеал автономии тела индивидуума, кристаллизованный в лозунге «мое тело — мое дело». В разрез этим образам единства можно выдвинуть тезис Лакана, выведенный из клинической практики психоанализа: тело — это Другой.

***

Как показывают споры вокруг #MeToo, фаллическое заводит речь в тупик. С этим тупиком фаллического столкнулся и Фрейд, писавший в статье «Анализ конечный и бесконечный», что страх кастрации у мужчин и зависть к пенису у женщин в психоанализе непреодолимы. Можно ли всё-таки выйти из тупика?

Предельность, неизлечимость страха кастрации и зависти к пенису, обнаруженные Фрейдом и обрекающие речь в анализе на бесконечность, можно связать с тем, что первооткрыватель психоанализа для их преодоления пытался действовать убеждением и урезониванием. Версия, предложенная Лаканом, иная. Это кажимая феминизация психоаналитика, позволяющая двигать психоанализ не только до выяснения отношений с фаллическим, но и далее, по направлению к единичному, сингулярному, — выпадающему как из единения законом, так и из перечисления преступлений.

Это направление, отличное от дорог, вымощенных благими намерениями, — направление, на котором травма очищается от смысла. Из свидетельств о пройденном анализе можно узнать, что в его результате половой вопрос может быть сведён для субъекта к бессмыслице, внеположной представлениям о мужском и женском, — например, к

***

Женское, травма, насилие — это лишь имена, подобные именам собственным. Имя — своего рода шов, который позволяет контрабандой ввести в речь нечто ей инородное. В случае названных трех имен это реальность полового различия.

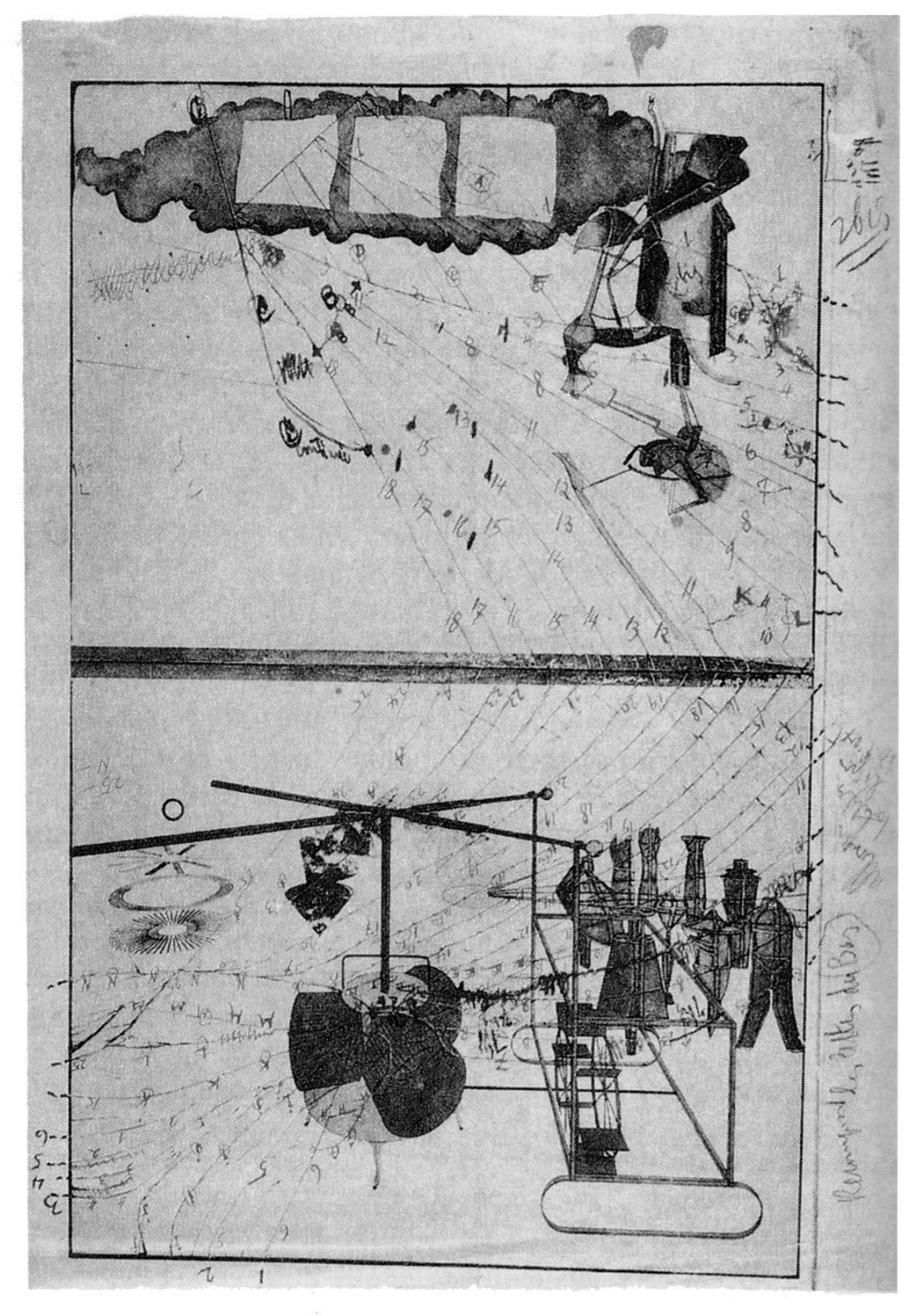

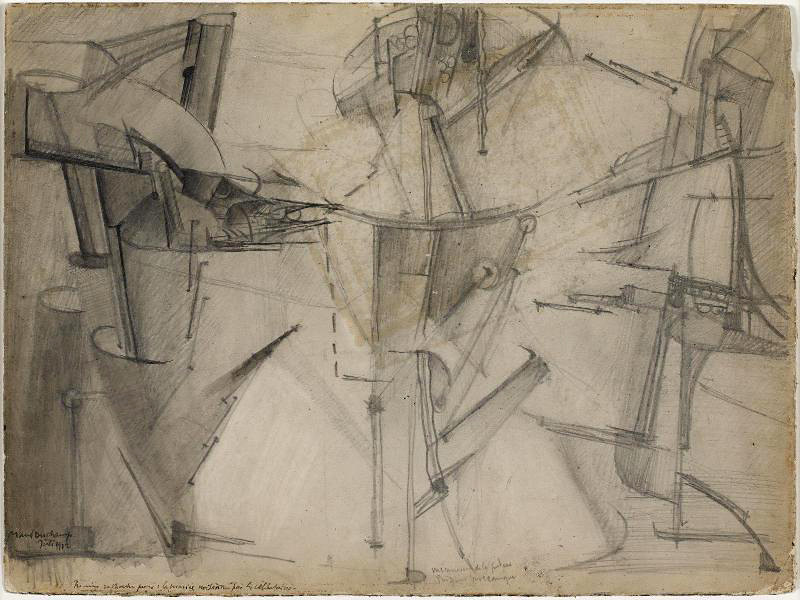

Имена-швы порой удается распороть. Так Марсель Дюшан разрезал в работе «La Mariée mise à nu par ses célibataires, même» («Невеста, раздетая своими холостяками, одна в двух лицах») своё имя Марсель на две части: Mar и Cel, mariée и célibataires — невесту и холостяков.

***

Аз, буки, юс.

-----------------------------------------------------------------

[1] Здесь мы не говорим о тех случаях, где такие означающие отсутствуют и стоит вопрос о