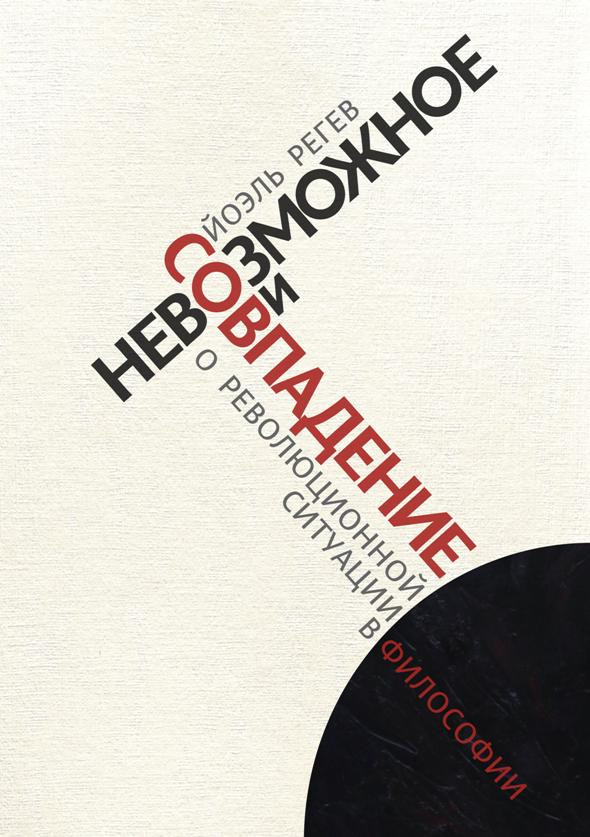

«Невозможное и совпадение. О революционной ситуации в философии» Йоэля Регева. Отрывок из книги.

Публикуем отрывок из книги Йоэля Регева «Невозможное и совпадение. О революционной ситуации в философии», который посвящен различению стратегий внутри спекулятивного реализма на примерах объектно-ориентированной философии Грэма Хармана и спекулятивного материализма Квентина Мейясу. Книга открывает серию «Экспериментальный материализм».

1

…Империалистическая война — это война за раздел сфер влияния, за тотальную гегемонию, за колонизацию мира. Великие Географические Открытия раздвигают границы вселенной, и сокровища новых земель привлекают захватнические силы, каждая из которых стремится к полному контролю над изобилием богатств из новооткрытых Индий, каковые нередко оказываются Америками.

В случае спекулятивного реализма роль Старого Света играет все множество «философий доступа», «корреляционистских философий». Сопротивление корреляционизму — решающий признак спекулятивного реализма как движения. Заново же открытая вселенная — вселенная реальности, лежащей вне тесных границ корреляционистского мира. Она и является общей целью представителей спекулятивного реализма, объединяемых борьбой с этими узкими границами, но раскалываемых на два лагеря различием в средствах борьбы с общим врагом и колонизации вновь открытых земель.

Чтобы понять эти единство и различие, мы должны, прежде всего, взглянуть на общего врага: контуры новой вселенной (ставшей яблоком раздора для этой войны) в значительной степени установились в этом исходном противостоянии. Квентин Мейясу определяет корреляционизм следующим образом:

Корреляцией мы называем идею, согласно которой нам всегда доступна только корреляция между мышлением и бытием и никогда — одно отдельно от другого. Впредь мы будем называть корреляционизмом любое направление мысли, утверждающее непреодолимость так понятой корреляции [1].

Корреляционист отрицает возможность доступа к реальности, которая не была бы реальностью-для-нас; ведь даже реальность сама по себе, к которой мы получаем доступ, остается реальностью-в-себе-для-нас; в наиболее радикальной форме корреляционистский аргумент оспаривает любую абсолютистскую претензию как таковую, поскольку «мыслить что-то абсолютное — значит мыслить абсолют-для-нас, то есть не мыслить ничего абсолютного» [2].

Бороться с корреляционизмом, следовательно, означает гарантировать доступ к «великому внешнему», навечно запертому корреляционистским проклятием, походящим на проклятием Мидаса: все, чего касается мысль, в мысль же и обращается; всякий абсолют, которого мы достигаем, коллапсирует, в силу самого этого факта, в ложный абсолют, неспособный утолить нашу жажду реального. Мысль заразна: мы заражаем абсолют человечностью. Идея же антисептика кажется абсурдной: мы только усугубляем ситуацию каждой попыткой ее исправить.

Общая претензия спекулятивного реализма состоит в том, что из этого тупика есть выход: возможно преодолеть непреодолимое [3], ускользнуть от чар корреляционистского проклятия. Абсолют познаваем — и познаваем как таковой. Другими словами, есть способ прикоснуться без прикосновения, создать стерильный зазор между мыслью и ее объектом — достаточно широкий, чтобы не допустить заражения, но достаточно узкий, чтобы установить контакт.

Базовый вопрос спекулятивного реализма — вопрос определения способа создания такого стерильного зазора контакта-без-контакта, или определение средств, которые не позволят зазору ни разойтись, ни сомкнуться. Здесь и проходит водораздел между силами, стремящимися установить гегемонию на поле невозможного реального. Кратко очертим два полюса этого противостояния, обратившись к ответам, которые дают на этот ключевой вопрос спекулятивного реализма Квентин Мейясу и Грэм Харман.

2

Мейясу предлагает для решения «проблемы Мидаса» абсолютизировать фактичность коррелята. По сути, это вариация на тему столь любимой Жижеком вагнеровской максимы «исцелить рану может только причинившее ее копье». Недоступность самой реальности становится ее доступностью: чтобы совершить эту трансформацию, мы должны лишь взять то, что казалось «бессилием мысли», и «вернуть его самим вещам» [4]. Знание фактичности и есть знание абсолюта, знание реальности самой по себе: способность «действительно становиться иной безо всякой причины» есть «непреходящее свойство» реальности, и это свойство может быть познано нами как таковое.

Такую возможность познания абсолюта должен признать даже корреляционист, ведь она лежит в самом основании его утверждений. Корреляционист утверждает, что реальность может отличаться от нашего знания о ней, так что «возможность быть иным» — имплицитное ядро его собственной позиции. Корреляционист может оспорить тезис, что способность становиться иной есть свойство реальности как таковой, и заявить, что это свойство характеризует только реальность, как она дана нам, и что для всего может существовать необходимая причина, которую мы не в состоянии обнаружить. Но для этого ему все равно придется утверждать, что реальность-в-себе может быть иной, чем реальность-как-я-ее-знаю, — именно это и будет ответом спекулятивного философа на попытку корреляциониста различить возможность незнания и возможность абсолюта.

…ядро вашего аргумента — то, что мы можем достичь всеобщей возможности-не-быть или возможности-быть-другим, свойственной как нам, так и миру… вы попадаете в регресс к бесконечности: каждый раз, утверждая, что то, что я называю реальной возможностью, есть не более чем возможность незнания, вы делаете это при помощи аргумента, который работает… только если мыслить возможность, которую вы полагаете деабсолютизирующей, в качестве абсолюта. Другими словами, невозможно мыслить отсутствие достаточного основания (unreason), а именно равенство и неразличимость всех возможностей, как относящееся только к мысли, поскольку только помыслив его в качестве абсолюта, можно деабсолютизировать любой догматический тезис [5].

Проблема Мидаса решается сменой направления. Каждый раз, когда моя мысль касается реальности, реальность оказывается заражена мыслью, но само это коллапсирование реальности-в-себе в

Утверждение спекулятивного философа всегда следует за утверждением корреляциониста; факт «вторичности» имеет решающее значение для спекулятивного «реального», как подчеркивает и само называние книги Мейясу. Жест спекулятивного философа состоит в завершении трансгрессии корреляциониста через ее продолжение следующим шагом. Реальности всегда «слишком много» для мысли — в этом корреляционист прав. Но он не замечает, что тем самым мыслит это «слишком много» как таковое, потому что может иметь дело с этой избыточностью только негативно, в форме «недоступной» необходимости бытия (и поэтому редуцируя необходимую избыточность реальности не более чем к контингентной избыточности реальности по отношению к мысли). Спекулятивный философ превращает этот не-доступ в доступ, размыкая сцепление между абсолютом и абсолютно необходимым сущим: превосходить любые конкретные детерминации (включая также и те, что обосновывают абсолютную недетерминированность реальности) — сущностное и абсолютно необходимое свойство самой реальности [6].

Реальности не просто «слишком много» для мысли — ее «слишком много» в самой себе. Получить доступ к реальности — значит помыслить эту чистую избыточность не с точки зрения детерминирующей метафизической мысли, то есть как невозможность какой бы то ни было детерминации, но помыслить ее в себе, как абсолютную возможность невозможного.

3

Мысль постоянно выталкивается за свои границы, и это выталкивание есть минимум абсолютного, присутствующий в мысли как часть, которая больше, чем целое. Мышление об абсолюте — это мышление об этом «больше, чем» в его позитивности, в его постоянном сопротивлении попыткам мысли свести его, включить в

Эта (нео)картезианская армия колонизаторов — армия «живых мертвецов», или «воскрешенных». Первичные качества возвращаются на сцену после того, как от них уже отказались в пользу абсолютной контингентности; они восстают из могил по зову того самого принципа фактуальности, который погубил их. Грэм Харман атакует эту хорошо организованную армию зомби партизанскими отрядами «объектов». Однако внимательный взгляд на этих партизан обнаруживает, что и здесь мы имеем дело с посмертным существованием, но только другого рода. Битва между первичными качествами и объектами — это битва воскрешенных с перерожденными. Сила, удерживающая объект объектно-ориентированной философии в поле реального, тоже сила избыточности, но это избыточность нового типа, противостоящая избыточности «слишком много».

Это утверждение может прозвучать странно, ведь довольно очевидно, что движение «выталкивания мысли за свои пределы» совершенно чуждо Харману. Он не разделяет симпатию Мейясу к корреляционистскому аргументу, он не видит ни смысла, ни необходимости в его «радикализации изнутри» и предпочитает «отрицать его снаружи» [8]. Модерну свойственно переоценивать пропасть между человеком и миром, и Харман радостно подхватывает призыв Бруно Латура избавиться от этой переоцененности и считать эту пропасть лишь одной из множества других, частным случаем обоюдного перевода нередуцируемых актантов, заполоняющих вселенную: «Мир — это последовательность переговоров между участниками пестрой армады сил, человеческих в том числе, и такой мир не может быть строго разделен между двумя предзаданными полюсами, называемыми «природа» и «общество» [9].

Таким образом, создается впечатление, что «проблема Мидаса» совершенно нерелевантна для Хармана. Фактически его главный противник не корреляционист, а позитивист, или «материалист», всегда готовый принести весь не-человеческий мир в жертву редукционистскому подходу естественных наук. Материалист тоже не видит проблемы в том, чтобы пренебречь корреляционистским кругом и говорить о мире как он есть сам по себе, не заражая его человеческой мыслью. И он утверждает, что этот мир-в-себе представляет собой «твердой слой непроницаемой материи» [10] и может быть «редуцирован до физических частиц» [11].

Главная цель объектно-ориентированной философии — противопоставить этому «интеллектуальному Мюнхену» утверждение, что реальный мир населен автономными объектами, независимыми от своих отношений. Мы вскоре перейдем непосредственно к выявлению точного значения этого тезиса, но прежде следует задаться вопросом: в чем проблема позитивистского материализма? Почему его обвиняют в отказе «проводить наступательные операции в мире неодушевленной материи»? Не это ли стремится делать научный реалист, пытаясь исследовать нечеловеческий мир как таковой, как мир в себе?

Причина проста: Харман (соглашаясь с Латуром) считает материализм формой идеализма. Материалист догматичен: он позволяет мысли предписывать реальности те формы, в которых она должна являться.

Заявлять, что реальность сводима к материальным факторам — значит принимать догматическое решение о том, каковы на самом деле первичные качества акторов, заменяя извечную таинственность акторов догматической моделью акторов как плотных протяженных частиц. Другими словами, одномерная идея акторов подменяет их реальность, всегда отчасти удивительную и спонтанную. Материализм оказывается не твердолобой реалистической доктриной, а одной из самых грубых форм идеализма, какие только видел мир [12].

Для того чтобы прикоснуться к «богатствам где-то еще» (rich elsewhere) реальности, недостаточно благих намерений. Может случиться (и так действительно случается в позитивизме), что мысль, прикасаясь к реальности, подменяет ее идеей, а значит — превращает ее в себя. Следовательно, «Проблема Мидаса», проблема «прикосновения без прикосновения», актуальна для Хармана не в меньшей степени, чем для Мейясу. Но уже на этом этапе мы можем отметить существенное различие их подходов к этой проблеме. Для Мейясу главную опасность представляет «тотальный разрыв», воплощенный в корреляционизме, — вот почему он предлагает в качестве решения «минимальную связь» как связь, которая остается связью, даже будучи разорванной, как связь, существующую только в виде разрыва. С другой стороны, для Хармана отправной точкой является точка «чрезмерной связанности» (редукция реальности к идее, осуществляемая позитивистом). Следовательно, его решение проблемы принимает форму «связанного разрыва», преодоления зазора.

Когда мы переопределяем проблему подобным образом, становится ясно, что она не просто актуальна для Хармана: он видит в ней центральный вопрос метафизики, решение которого — главная цель объектно-ориентированной философии. Метафизика — это теория преодоления зазоров, пересечения траншей [13] (зазор между человеком и миром лишь один из возможных случаев такого пересечения). Основной дефект двух доминирующих в истории философии тенденций — консервативной и радикальной — в том, что ни одна из них не способна помыслить преодоление зазора как таковое: радикализм предлагает различные способы аннулирования зазора, а консерватизм оставляет его на месте без всякой возможности преодоления. Объектно-ориентированная философия противопоставляет обоим этим подходам метод поляризации:

Объекты существуют как автономные единицы, но они существуют и в соединении с их качествами, акциденциями, отношениями и моментами, не будучи сводимыми к ним. Показать, как эти термины могут конвертироваться друг в друга — алхимическая миссия объектно-ориентированного мыслителя. Мир создан из базового набора полярностей — четырех, как выясняется. Они не могут быть выведены из единого радикального основания, но это и не вечные элементы, не превращаемые один в другой, подобно эмпедокловским воздуху, земле, воде и огню [14].

Вышеупомянутая четверичная структура — реальное ядро объектно-ориентированной философии именно потому, что это механизм, который дает возможность помыслить преодоление зазора без его отмены. Несмотря на многочисленные изменения и смещения, которые эта структура, происходящая от хайдеггеровского Geviert, претерпевает в ходе развития мысли Хармана, внутреннее ядро остается неизменным. Четверица выстроена из двух динамических осей, и на каждой из них твердое ядро объекта дано как неустранимое напряжение. С одной стороны, это напряжение между объектом и его отношениями, между действиями актанта и его инструмент-бытием, которое обнаруживает себя в его действиях, но никогда не исчерпывается ими. А с другой стороны, есть иное напряжение: между объектом и его частями, между эйдосом интенционального, или чувственного, объекта и акцидентальными свойствами, через которые этот эйдос дан [15].

И хайдеггеровская подручность, и гуссерлевская интенциональность претерпевают здесь процесс дегуманизации: человеческая практика и человеческая мысль по сути лишь два способа преодоления зазора — зазора между актантом и его действиями и зазора между интенциональным ядром и его акциденциями. Но еще более важен тот факт, что объект всегда является напряжением между двумя напряжениями. «Странность» объекта оказывается следствием того факта, что его «длящееся ядро» — это зазор между двумя длящимися ядрами, а сам объект представляет собой преодоление вечного зазора между двумя ускользаниями/изъятиями:

В этом смысле объект — что-то вроде невидимой железнодорожной развязки между своими частями и внешними эффектами. Объект странен, его невозможно заменить никакой суммой качеств или эффектов. Это реальная вещь, отличная от всех своих сторонних отношений с миром и всех частных отношений со своими частями. В более традиционных терминах: и сторонние, и частные отношения объекта — отношения скорее внешние, чем внутренние. Ни те ни другие не контактируют с объектом непосредственно, хотя и те и другие могут различными способами его уничтожить [16].

Объект — это соединенная разъединенность двух движений, или ускользаний: движения, в котором реальный объект дифференцируется от собственных эффектов, и движения, в котором чувственный объект дифференцируется от своих перцептивных конфигураций. Объект не исчерпывается ни своими отношениями и эффектами, ни своим самоизъятием из того и из другого. Он представляет собой невидимую связь двух серий: развертывания в серии актуализаций в союзе с другими реальными объектами и развертывания в серии явлений, сопровождающегося налипанием случайных свойств. Таким образом, объекту гарантирована независимость и от свойств, и от отношений; это статус «черной дыры», переживающей разные «приключения» в процессе воплощения в разных союзах или проявлениях, но не могущей быть редуцированной к ним, поскольку она всегда способна претерпевать новые воплощения, производить новые и непредсказуемые эффекты.

Неистощимость «богатств где-то еще» — это неистощимость приключений странных объектов, все новых и новых перевоплощений их темных сущностей, союзов и дуэлей между ними, создающих новые объекты и разрушающих старые. Принцип «выталкивания за пределы» заменяется принципом «толкания вперед»: вертикальность самотрансгрессии мысли уступает место горизонтальности сетей. Армию реинкарнирующих объектов движет вперед сила избыточности, но это больше не трансфинитная избыточность «слишком многого», а избыточность «всегда большего».

___________________________________

[1] Meillassoux Q. After Finitude: an Essay on the Necessity of Contingency. London: Continuum, 2008. P. 21.

[2] Ibid. P. 99.

[3] Именно этот жест преодоления непреодолимого составляет особенность спекулятивного реализма и отличает его от наивного реализма и догматизма. Корреляционист заявляет, что доступ к

[4] Meillassoux Q. After Finitude. P. 102.

[5] Ibid. P. 112.

[6] В терминах Альтюссера это может быть сформулировано следующим образом: теоретическая практика корреляциониста включает в себя жест мышления о реальности как «превосходящей свои конкретные детерминации», но сам корреляционист никогда не концептуализирует свою практику: он мыслит только отличие реальности от того или иного конкретного способа ее порабощения метафизической мыслью. Спекулятивный философ, с другой стороны, создает Теорию теоретической практики корреляциониста: он обнаруживает тот факт, что каждое «нет» корреляциониста скрывает «да» этажом выше. Сказать, что реальность не детерминирована тем или иным образом значит утверждать нечто негативное относительно детерминации; но это значит и утверждать нечто позитивное о реальности, а именно то, что она превосходит любые детерминации. Корреляционист все еще смотрит на свою практику сквозь призму метафизической идеологии, неразрывно связывающей «реальное» и «детерминированное» бытие. Чтобы стать по-настоящему освободительным, этот жест должен быть очищен от идеологического пережитка, заставляющего принимать избыток за недостаток.

[7] Легко заметить, что трактовка Мейясу «проблемы Юма» посредством различия нетотализируемого трансфинитного множества возможных миров и исчислимой тотальности данного (Ibid. P. 148–200) гомоморфен жесту опровержения корреляционизма: оба случая подразумевают одну и ту же логику «слишком многого». Мышление включает в себя как свою часть нечто, что больше, чем тотальность мышления: исчислимая тотальность мыслимого немыслима, но мы можем помыслить эту немыслимость тотализации, и, мысля это нетотализируемое с его неотъемлемым свойством «быть больше», чем любая тотализация, мы мыслим саму реальность.

[8] Harman G. Prince of Networks. P. 164.

[9] Ibid. P. 13.

[10] Можно возразить, что Харман относится к позитивистскому материализму как к всего лишь одному из семи типов «радикальных» философских подходов, то есть попыток редуцировать всю реальность к единственному основанию или корню. Тем не менее это особый вид радикализма, который Харман постоянно атакует и характеризует как «здравый смысл нынешней философии по умолчанию» (Ibid. P. 108–109).

[11] Ibid.

[12] Ibid. P. 110.

[13] См.: Ibid. P. 108–109: «Наука постоянно преодолевает такие зазоры — и весьма продуктивно (как и садоводство, жонглирование и кулинария), но она никогда не говорит нам, как она их преодолевает. Это задача объектно-ориентированной философии. Любая метафизика, достойная своего имени, должна быть метафизикой объектов и отношений».

[14] Ibid. P. 156. И симпатии Хармана к философии Латура, и его критика есть прямое следствие того факта, что Латур ближе, чем кто-либо, подходит к этому методу поляризации, но тем не менее недостаточно радикален ни в удержании зазора, ни в его преодолении: «Бруно Латур ближе всех к тому, кого я мог бы признать героем объектно-ориентированной философии. Вдобавок к изумительной множественности конкретных объектов, обнаруживаемых в его работах, он способен мыслить две вещи одновременно так, как этого требует задача поляризации. С одной стороны, его актанты, находясь каждый в собственном конкретном состоянии, отсечены друг от друга и нуждаются в медиаторах, чтобы преодолеть дистанцию между ними (консерватизм). Но с другой стороны, актанты полностью определяются своими отношениями к другим актантам (радикализм). Единственное мое возражение состоит в том, что латуровский радикализм слишком радикален, а его консервативная сторона слишком консервативна. Понимая актанты реляционно и не допуская в них никакого ядра помимо отношений, он не схватывает отдельность вещей по отношению к их свойствам. А отделяя вещи друг от друга посредниками ad infinitum (Жолио и политика, Жолио и нейтроны), он делает невозможной коммуникацию между ними, ведь медиаторы остаются в одной лодке с исходными актантами, которые не могли вступить в контакт (политика и нейтроны)».

[15] Ср.: Harman G. Dwelling With the Fourfold // Space and Culture. August 2009; см. также: Харман Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера. Пермь: Гиле Пресс, 2015.

[16] Harman G. Prince of Networks. P. 188.

Перевод: Полина Ханова