Женщины на грани экономического чуда

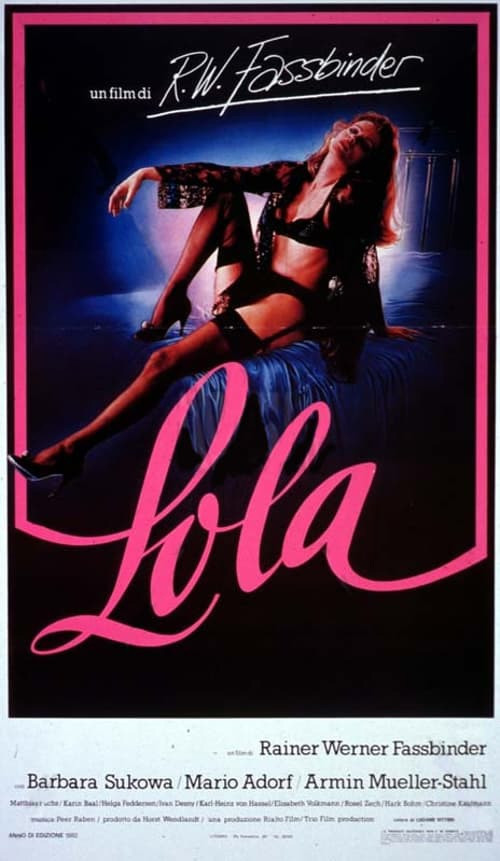

Аденауровская трилогия — «Замужество Марии Браун» (1978), «Тоска Вероники Фосс» (1982), «Лола» (1981) — относится к позднему творчеству Фассбиндера. Серия посвящена Западной Германии в период «экономического чуда». Эпоху 50-ых режиссер описывал через судьбы женщин: Мария Браун — одержимая маниакальной идеей дождаться мужа сначала с войны, потом из тюрьмы, Вероника Фосс — бывшая звезда нацистского кино, оказавшаяся не у дел и безнадежно подсевшая на морфий, и певичка провинциального борделя Лола. Разные женщины в разных обстоятельствах. Но их объединяет то, что Мария, Вероника и Лола — наследницы архетипа femme fatale. Эксцентричные, яркие, властные. В «женской» трилогии Фассбиндер переосмысливает традицию немецкого классического кино 20-ых: трансформируя концепт femme fatale, он предлагает образ новой женщины. Образ, отражающий противоречия послевоенного перелома, исторического транзита. Образ, посредством которого режиссер осмысляет фашистское наследие и не очень радостно смотрит на настоящее Германии. В итоге персонажи femme fatale в этой исторической эпопее несут критическую функцию, помогая сконструировать Фассбиндеру политическое высказывание. В этой статье я попытаюсь разобрать, как именно ему удается достигнуть этого эффекта.

Femme fatale как неврологическая точка эпохи

Концепт роковой красавицы изначально стал своеобразным маркером общественных изменений, подспорьем назревающей европейской гендерной дискуссии. Получивший распространение в немецком кинематографе 20-ых годов, он обозначил собой поворот женской модели, кристаллизуя новое понятие женственности: femme fatale отказывается от роли, традиционно отводящейся женщинам — роли жены и матери, — ради того, чтобы бороться с мужчинами на их поле и в их мире. В борьбе за собственную независимость она использует мужчин как средство для достижения цели, однако соглашаясь оставаться объектом желания. Главное ее орудие — собственная эротическая привлекательность.

Если раньше мужские умы будоражила femme fragile («хрупкая женщина»), обладающая болезненной хрупкостью, «стерильной» красотой, нуждающаяся в заботе и опеке, то к началу 20 века ее место занимает героиня, имеющая губительную власть над мужчиной.

«Будучи архетипом, объединившим в себе «все виды соблазнения, все грехи и все способы наслаждения» — стереотипы, которыми на протяжении веков было окутано понятие «женщина», образ femme fatale нащупал «неврологическую точку» эпохи и отразил ее противоречивые настроения»[1].

Бодлеровский цветок зла, обладающий сатанинской, разрушительной для мужчин силой. С одной стороны — femme fatale продолжает романтическую традицию, воплощая иррациональное, инстинктивное, природное, даже животное начало в человеке. А с другой — природное и хтоническое как нечто враждебное, вносящее хаос в мир гармонии и красоты.

То, что Фассбиндер для своей «национальной» трилогии избирает именно такой женский типаж, — неслучайно. Этим инструментом он решает несколько задач. Во-первых, уже сам концепт femme fatale несет в себе метафору социокультурных разногласий, реакцию на

Во-вторых, femme fatale помогает осмыслить не только историю страны, но и историю кино. Немецкого кино, потому как Фассбиндер в своих самых «голливудских» фильмах отсылает

Дом, который построила Браун: женщины и предприятия

«Первой заметной экранизацией пьес Ведекинда становится дилогия, снятая в Германии в начале 1920-х гг.: «Ящик Пандоры» Арцен фон Черепи (1921) и «Дух земли» Леопольда Йесснера (1923), — объединенная исполнительницей главной роли Астой Нильсен. А самой знаменитой — «Ящик Пандоры» Г.В. Пабста (1928) с Лулу — американкой Луизой Брукс. Можно смело утверждать, что образ «Freudenmädchen» для немецкого кинематографа 1920-х гг. и до Лулу был знаковым»[2].

Героини Ведекинда — носительницы живительной, витальной энергии, свободной от социальных стереотипов. Если материнство и церковный брак были прерогативой буржуазного общества, то проституция героинь его пьес выступала альтернативой, так как она освобождала женщину от всех его обязательств.

«Проституция у Ведекинда является территорией, не только свободной от догматов общества, но еще и более честной, так как брак, в его понимании, недалеко ушел от проституции. Раз буржуазная мораль ничего не может предложить человеку взамен обуздания и подчинения его инстинктов — значит, на пути к новой морали ему следует отказаться от морали как таковой в пользу аморального, то есть плотского»[3].

Если «Freudenmädchen» немецкого классического кинематографа выступает как протестный элемент сложившемуся традиционному устройству, то героини Фассбиндера — пример того, как женщина включена в настоящую иерархию, в том числе и на экономическом уровне: Лола устроена в бордель, а в финале и вовсе становится его хозяйкой; на протяжении всего фильма Мария Браун только и занимается собственной социально-экономической интеграцией — это и союз с оккупантом Билли (примечательно, что «обмен» происходит в специальном «предприятии» — баре для американцев, куда Мария устроилась развлекать посетителей), и отношения по расчету с промышленником Карлом Освальдом. В финале героиня также приходит к финансовому успеху, к заветной частной собственности в виде дома и наследства. По всей трилогии «ФРГ» циркулирует женская власть и капитал, таково экономическое чудо. Если раньше пристанищем беспорядочных страстей, инстинктов и пороков являлась улица (как, например, в фильме Карла Грюне «Улица», 1923 года), то теперь деклассированные элементы «обрели» собственную недвижимость, они упорядочены и лишены своего протестного и эмансипаторного потенциала. В этой связи интересно, что силы Вероники Фосс истощает в буквальном смысле институция частной клиники.

Параллели главных героинь с персонажами матерей также соблюдены у Фассбиндера в духе веймарского кино. Однако если классика предлагает противопоставление модернистского характера — мать/хозяйка/семейный очаг/традиция и проститутка/улица/беспутство/протест, то у Райнера Вернера зритель находит менее бинарные связи. Любовные линии Марии (случайна ли игра с именем героини и библейская аллюзия — переворачивание роли матери?) Браун и ее матери, которая уже в самом начале фильма меняет вещи своего мужа на вязанку дров, схожи. Правда, Мария

Мою плоть зовут Лола: экономика танца и кризис идентификации

Стилистическое решение трилогии отвечает общему настроению «экономического чуда». «Лолу» можно, наверно, назвать самой сказочной историей и в этом отношении. Волшебное свечение всевозможных цветов на всех пространствах. Где бы ни оказались герои ленты — собственная кухня, улица, офис — везде им сопутствуют огни ночного кабаре. Гипнотическую атмосферу подчеркивает оформление пространства, обилие растений (изобилие и плодородие!), даже титры и монтажные переходы усиливают трансовый эффект.

Частый мотив гипноза и соблазнения в фильмах Фассбиндера происходит за счет телесного. В том числе, за счет танца. Но здесь вновь перемотаем к 20- ым.

«Танец у Ведекинда — это метафора жизни, витальная энергия природной стихии, чувственное и инстинктивное дионисийское начало в человеке. Именно в танце Лулу удается в полной мере реализовать свою женскую сущность. Лулу — это новая модель мира в искусстве, в основе своей содержащая отзвуки модернистской теории реабилитации плоти через танец (Айседора Дункан, Эмиль Жак-Далькроз). В романе героиня так и представляется: ‘Мою плоть зовут Лулу’»[4].

Танец у Фассбиндера — практика экономическая. Неслучайно Мария Браун сравнивает себя с Матой Хари. Зачаровывая мужчин своей игрой, она последовательно совершает политическую борьбу (например, убивает соблазненного оккупанта Билли). «Танец» Марии Браун — это также попытка скрыть свою основную роль (роль жены) и притвориться любовницей. Двойной агент «экономического чуда».

Танец Лолы — одна из ключевых сцен фильма. Это уже не чувственность и не природная стихия, это истерические компульсивные судороги. Сцена происходит в момент обличения Лолы фон Бомом, как ответ на это вторжение (опять-таки мотив скрывания личности). Танец установления истинной идентификации или ее невозможности. Танец не только фиксирует кризис идентификации, но и подспудно выводит и гендерную проблематику. Агония Лолы — симуляция женственности, грубая пародия на нее. Отсюда неоднозначность и китчевость этого эпизода — он очень кэмповый! Как, впрочем, и сам Фассбиндер.

Спектакль и гендер: Фассбиндер и кэмп-эстетика

Возвращаясь к тезису о том, что Фассбиндер использовал концепт femme fatale и что это было культурно детерминировано, стоит сказать о гендерном дискурсе, бурный расцвет которого пришелся на 60-80-ые года. Устойчивый кинообраз развивался, отвечая на запросы времени — в том числе это и полемика о «мужском взгляде», и

«While many critics have accused Fassbinder of misogyny for his less than flattering portrayal of women, especially in the BRD trilogy, Maria Braun is ultimately a well developed and sympathetic character. This reading could come from a misinterpretation of the perfomative aspects of Maria and of other characters from Fassbinder’s films. In fact, many have read Fassbinder’s female characters as camp, specifically noting that Hanna Schygulla’s portrayals of femininity point to a transvestive performativity. In his essay «Camping in the Art Closet: The Politics of Camp and Nation in German Film» Johannes von Moltke points out that «Schygulla’s performance is marked by an emphasis on a highly stylized type rather than a realistically motivated individual». Indeed, gender is a performance for Maria. Early on in the film, she recognizes the economic potential that her proper performance of femininity holds. Many scenes throughout the film focus on Maria gazing into a mirror, doing her hair or makeup or even frantically changing her clothes in the final scene of the film. This «putting on» and «taking off» of key components of femininity is in keeping with Butler’s concept of gender performativity. These elements are currency in the exchange of ideas that project a sense of femininity onto Maria»[5].

Даже гендер у Фассбиндера опять-таки выступает инструментом циркуляции власти и капитала. Атрибуты роскошной женщины Браун ловко присваивает в нужный момент для достижения своих целей. Прически, наряды — все это легко нанизывается на центральную идентичность Марии, на идентичность жены Германа Брауна. Отсюда мотив постоянного переодевания, доведенного в конце фильма до предела — в эпизоде в собственном чудо-доме она предстает перед зрителем в трех образах. Мария Браун, как и Лола — гендерный и ролевой спектакль, который по-брехтовский разыгрывает режиссер: остранение посредством музыкальных дивертисментов, сюрреалистических вставок (внезапная сцена ласки груди на первом плане), нарочитой театральности (сцена встречи четы Браун в тюрьме, когда гудящая толпа неожиданно замолкает, очищая пространство фильма для реплики Марии).

«Fassbinder, like many feminists and gays of his time, saw gender as a fundamental ideological structure that needed to be deconstructed…Casting Hermann as the little wife, a role he hated playing, and Maria as the strong man, Fassbinder reveals the arbitrariness of all gender codes. Just as Maria can «put on» the feminine aspects of her personality, so too can she «put on» the masculine. Maria morphs into a femme fatale when it serves her needs»[6].

Итак, конструкт femme fatale, следуя тенденциям времени, испытывая на себе влияние новых культурных теорий и процессов, усложняется. В фильмах Фассбиндера эта концепция представлена как целый гибрид и киборг, начиненный гендерной взрывчаткой, почти в буквальном смысле. «Замужество» как начинается со свадебной бомбежки, так и заканчивается газовым взрывом под звуки радио, где, кстати сказать, объявляют о победе Германии в футбольном матче (снова чудо — на этот раз ««Бернское»: после длительной послевоенной спортивной изоляции победа в не очень примечательном матче на чемпионате мира воспринимается как национальное достояние).

Такой обновленный трансформер femme fatale однако продолжает нести структурную функцию и является выразителем изменений общественного сознания, роли женщины, развития гендерного вопроса. Но Фассбиндер вводит такие женские персонажи и для реализации и политического высказывания. Femme fatale у него — это способ осмысления исторического процесса, исторической логики. На примере конкретных героинь Фассбиндер разворачивает историю переломного периода целой нации. Все частное в его фильмах становится политическим. Поэтому аденауровская трилогия — это не семейная история четы Браун, не серия любовных интрижек проституирующей женщины, не остросюжетная синефильская мелодрама о закате звезды-морфинистки. В истерических выходках Лолы, в декадансе Вероники Фосс, в нелепой смерти Марии Браун (Последний день Помпеи!) под крики радио «И вот время пришло! Германия — чемпион мира!» — в этом прошлое и настоящее немецкой нации, в этом заложено и осмысление фашистского прошлого, через эту оптику Фассбиндер пытается разглядеть и проанализировать и настоящее. Монументальный исторический кинотруд и политическое исследование.

«Part intricate study on the social and economic climate of post-war Germany, part over the top melodramatic soap opera, Maria Braun achieves an uneasy kind of comedy and performativity is the key to achieving this tone. If performativity is the key to Schygulla’s version of Maria, then it also parallels the performativity of Germany during this period. The Germany that we see in the beginning of the film is stark and grey. Explosions take out whole buildings. Women sift through piles of rubble. Everyone is gaunt and pale. Yet in a few short years, the Germany we see is full of opulent homes filmed in warm light and rich colors. Women have dyed hair and lipstick. They even worry about their weight. Everyone wears powerful business suits. People dine in palatial restaurants. This affluence is almost a parody of wealth. Germany itself is tarted up; in drag as something it is not, the antithesis of a nation healing the wounds of fascism»[7].

Примечания

1. Смагина С.А. Образ «новой женщины» в кинематографе переходных исторических периодов: диссертация доктора искусствоведения. 2019.

2. Там же.

3. Там же.

4. Там же.

5. Banks A. Look at the Woman I’ve Become: Camp, Gender and Identity in Rainer Werner Fassbinder’s The Marriage of Maria Braun and John Cameron Mitchell’s Hedwig and the Angry Inch. 2007.

6. Там же.

7. Там же.