Наречие для губчатых миров. О первом выпуске журнала «Нога»

Художник Илья Долгов рассказывает о киевском журнале художественной документалистики «Нога» — проекте, играющем со смесовой материальностью языков и форм письма

На излёте российской трансцендентальной самоизоляции пришло отправление из Киева — первый выпуск журнала художественной документалистики «Нога». (Спасибо редакции: Лизе Билецкой и Филиппу Оленику)

Сто страниц дневников, документов, поэзии, исследований и текстов без жанровых определений, укрытых обложкой с изображением интимно-универсальной постсоветской среды, стали для меня вызывающим и очаровывающим читательским опытом, одним неотрывным погружением.

Я попробую, коротко и вовлеченно, написать о нём.

В качестве подсказок, ведущих к пониманию содержания и сюжета этого опыта, я привлеку две цитаты:

— «Мова: українська, російська, суржик чи англійська» (Сайт проекта https://kyivnoga.org/)

— «Неожиданно в журнале появились поэзия, переписка, письма и даже тюремная проза. Я надеюсь, в будущем мы увидим и драму, и документы, и дневники, и прочие вещи, о которых сейчас можно только догадываться. В наших дальнейших планах — переводы, презентации и плескание рук» (Вступительное слово Лизы Билецкой)

* * *

Начнём с мови, языков. Моя родная Воронежская область находится под большим влиянием украинского языка. Оно проявляется в лексике, произношении — о чём я узнал, начав посещать Москву — до этого я не задумывался, отличается ли мой русский от русского по умолчанию: казалось, он одинаков. Выяснилось, что неодинаков, и пограничная близость иного языка приводит к непристойному искривлению речи.

И в Украине, и в России максимально испорченной чужими просачиваниями версией национального языка считают суржик. В Украине он распознаётся как изуродованный заимствованиями из русского, а в России — наоборот. Неугодное обоим государствам наречие, тем не менее, очень распространено: на нём говорят миллионы людей — в том числе в Воронежской области, в том числе люди, с которыми я связан жизненной сетью.

Википедия объясняет суржик через более нейтральную, физикалистскую метафору интерференции. С одной стороны, этот образ снимает напряжённую идеологию чистого и грязного, здорового и больного. С другой стороны, мне он кажется слишком бесплотным. Изначально суржиком называли хлеб из смеси разных видов зерна и муки (пшеничной и ржаной, к примеру). Эта материальность важна, её необходимо сохранить — и при внимательном отношении она сама опрокинет идеологию загрязнения.

Впрочем, конечно, нет и никакого единого суржика с целостной историей и содержанием. Суржики многократно сочинялись по необходимости внутри простых и бесчисленных жизненных ситуаций. Ярмарочный хаос, заключение семейных союзов, переселения, трудовые миграции, сплетни и глупые песенки — суржики рождались здесь и там, в отличие от национальных литературных языков, оформленных и хранимых в единичных аристократических институциях.

«Нога» оказалась для меня именно таким окольно-живым миром, непочтительно замешивающим «языки» в комковатое тесто ситуативной речи.

Например, в тексте Назара Беницкого (или тексте о нём — я не смог уяснить, и это характерная особенность «Ноги»), украинский и русский смешиваются, но совсем не так, как в суржике, знакомом мне — это другая смесь: возможно, личная, возможно, принадлежащая некоторому конкретному сообществу. Невозможно понять и то, чем вызваны отклонения от обоих «нормальных» языков — персональная орфография? Художественная стилизация, напоминающая контркультурные эксперименты начала 2000-х? Социальный код?

После этого умеренного, но сбивающего с толку завитка иначе начинают восприниматься и вроде бы привычные включения транслитерированных varenyky и cheburekis в англоязычном тексте Сашко Протяга. Иронично апроприированный в 90-е годы прошлого века художественными стратегиями письма и применённый затем к самым неожиданным полям perestroikamatreshka language в контексте «Ноги» осуществляется не как

В «Вирлице» Лизы Билецкой размеренно чередуются фрагменты на украинском, английском, русском. Это чередование вскоре перестаёт восприниматься как курированное переключение языков-контекстов, а становится сменой ритмов и глубины дыхания, цветов и звуковых порогов, температуры, шершавости. Провоцируется странная, непредсказуемо раскованная и

Линейное, вовлечённое чтение «Ноги» приводит к тому, что в

Читая тексты на украинском языке, я, подобно многим русскоязычным, на треть читаю, на треть угадываю и на треть мучительно волнуюсь. «Нога» способствует тому, что такой способ понимания распространяется и на родной русский, и на более выученный, чем украинский, английский, и на собственный внутренний голос, на отклики мышц гортани, на пение птиц, шум листвы и полицейскую рацию за окном.

Однако, в отличие от русскоязычных и их полуспособности понимать украинский, многие, говорящие на украинском, владеют русским не смутно и наугад, а свободно. Эти отношения несимметричны, и несимметричность обусловлена политической историей, заново разогретой военной и территориальной агрессией бывшей метрополии в сторону бывшей колонии.

Эта заострённость не становится прямым предметом какого-либо из текстов журнала — но проект в целом трактует саму материю языков максимально политично, отказывая им в статусе идеальных, культурных метафизических конструкций (каковы только и пригодны для больших завоеваний — интеллектуальных, национальных и прочее) и возвращая их к собственной набухающей, высыхающей, прорастающей, растрескивающейся, нелепой, азартнейшей жизни.

* * *

Дестабилизирующая материализация разворачвается и на уровне типов, жанров текстов выпуска и осуществлённых авторских позиций — я перехожу ко второй подсказке и второму сюжету.

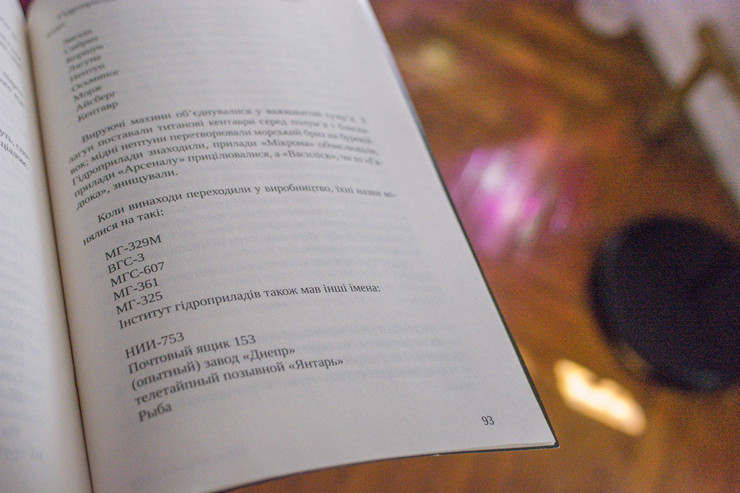

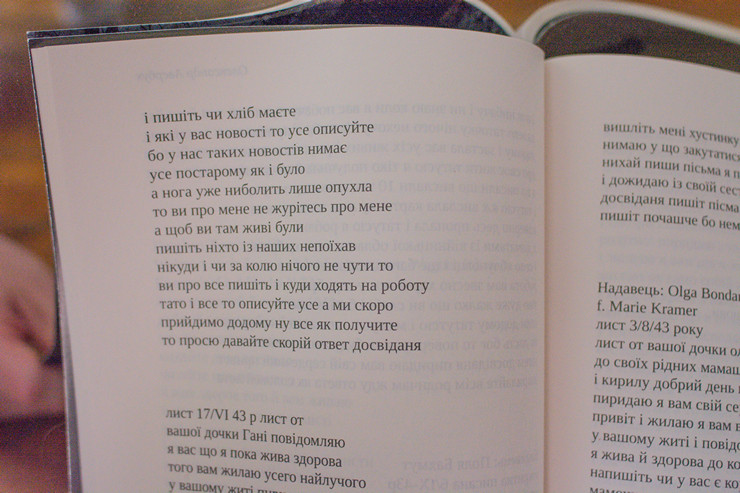

В качестве рамки-примера (в структуре выпуска эта рамка расположена ближе к середине, рамка внутри) можно взять рассказ Алены Думашевой и работу Олександра Авербуха. Алена Думашева в непринуждённой прямой речи повествует о личном опыте жизни внутри российской пенитенциарной системы. Олександр Авербух составляет подборку писем-открыток своим родным от украинских женщин, вывезенных нацистами в качестве рабочей силы в трудовые лагеря и на фабрики (это предположение, я могу ошибаться). Тот факт, что Алена Думашева является гражданкой Украины, может сделать соседство подобных текстов идеологическим заявлением, разогнанным до сверхзвуковой скорости. На практике же, потоки разной речи, отражаясь друг в друге, вызывая сильные резонирующие переживания и суждения, тем не менее остаются различными. И, следовательно, живыми — со всеми своими деталями, отростками, интонациями, телами, тут измученными холодом, а здесь — жарой. Эта жизнь не обезоруживает политическую заостренность — одновременно не отказываясь и от сложности, несводимости, размещённости своих развёртываний. Удерживать и то и другое — труднейший навык, который мы должны освоить.

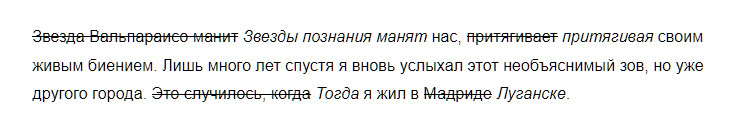

Теперь попробуйте удержать это: Филипп Оленик делится прекрасной онлайн-находкой — биографией некого Николая Карева под названием «Признаюсь: я жил». Оленик узнаёт в тексте переделанный под личные нужды русский перевод биографии Пабло Неруды с таким же названием. И предлагает сумму этих двух текстов: «Признаюсь: я жил. Пабло Неруда Николай Карев». В нём тропические растения исправлены на ракиты, сельва на степь, колониальная история Чили на раскулачивание и коллективизацию — с сохранением структуры, художественных кружев и так далее. Результат выходит такой:

Еще одно неупрощаемое соседство состоит из рассказов Рiке Феронiи и Мiшеля Якобi об их фермерских жизнях в Закарпатье, прослоённых выдержкой из официальной экспертизы. Документ признаёт допустимой разработку цеолитного месторождения всего лишь в километре от домов Рiке и Мiшеля. В

Схоже неразрешимое переплетение личного, промышленного, экономического, снова личного исследуется в упоминавшейся «Вирлице» Лизы Билецкой. В ней постоянные переключения между масштабами (геологический — интимный и другие) и режимами (политический — поэтический и другие) в итоге просто ломают сами понятия «масштаба» и «режима». Теперь нет большого или маленького, интимного или экономического — мы, как я в случае с языками, оказываемся в странной, одновременно текучей и дифференцированной реальности, которая предъявляет высокие требования к нашим умениям различения, понимания, навигирования и спозиционированности.

Текст Лизы Билецкой, а также, например, осознанные и проработанные поэтические работы Кати Либкинд и Антона Полунiна можно отнести к профессионально и институционально оформленному художественному и теоретическому способу письма. Другие тексты в выпуске или склоняются к личному дневниковому рассказу, или, тем или иным способом, могут быть названы документальными (в очень широком смысле, вплоть до лога онлайн-чата у Владимира Жбанкова).

Такое соприсутствие могло бы усилить отличия или же подвергнуть сомнению сложившиеся иерархии текстовых форм жизни. Последнее действительно происходит, но не через великодушное снисхождение «высоких» жанров к «низким». Скорее, сразу все они начинают вести себя иначе. Непосредственные, повседневные практики письма предстают сложными, неочевидными, сконструированными, рефлексивными. Институциональные, профессиональные оказываются гораздо более вовлечёнными, уязвимыми, неустойчивыми, пористыми, чем мы привыкли о них думать.

«Нога» переваривает границы — между языками, текстами, жанрами. Но исчезновение границ случается не в пламени авангардистского тотального жеста или глубине монистического бассейна. Границы устраняются через своё бесконечное умножение, размножение, разбегание.

Границ становится так много, что они превращаются в мембранный органоид, эндоплазматическую сеть, уплотняются в губку. Появляется поддерживающая, гибкая основа для ткани живых, сложных, подвижных миров без масштабов и иерархий — многое предлагающих и многого ожидающих взамен.

Встречая в «Ноге» знакомые с детства слова, обороты, топонимы, я чувствую себя снова дома. Но этот дом — не территория, не нация, не профессия и не язык. Это — пена, и она общается на суржике.

Подробнее о проекте и о том, как получить журнал — на сайте «Ноги» https://kyivnoga.org/