Разрушая тело кино: опыт леттризма

Все авангардные течения XX века проявляли интерес к кино. Это началось с деятельности французских дадаистов и сюрреалистов в 1920-е — образ, запечатленный на пленке, представлялся им сновидением, измененной действительностью, или же формальным экспериментом на грани с изобразительным искусством. Фернан Леже кружил зрителю голову с помощью вращающихся предметов в «Механическом балете» (1924), Рене Клер вместе с Франсисом Пикабия стреляли в зал и запрягали катафалк верблюдом в «Антракте» (1924), а Ман Рэй через искаженное стекло снимал женщину и мужчину в «Морской звезде» (1928). Эти визуальные изыскания были направлены на обнаружение иной логики кинематографа, отличной от коммерческого производства кинопродукции. Именно в двадцатые расцветали направления так называемого «чистого», «абсолютного» и «интегрального кино», где важнейшим условием был отказ от литературного и театрального влияния как «буржуазных конвенций», мешающих истинной природе движущихся картинок (moving images).

В 1950-е возникает леттризм — (пост)авангардное течение, несомненно унаследовавшее эстетику дада и сюрреализма (несмотря на ярую полемику с еще живыми Андре Бретоном и другими художниками). В основу направления была положена буква — lettre — как основная единица стихосложения, а в концептуальном ключе — чистый звук, который она производит. Пафос леттристов состоял в отказе от навязанных смыслов путем алогичных звукоподражаний, освобождении поэзии от утилитарного использования языка, лишении слов предзаданного им значения. Сводя речь к мычанию, иканию и хрипению, леттристы последовательно снимали покровы языка, редуцировали его до некоего абсолюта, делая его восприятие чисто звуковым и алогичным. Таким же образом они решили подойти к кино: упразднить понятную, увлекательную историю и сделать абсолютно непоследовательное, антизрительное и антизрительское произведение.

Пожалуй, важнейшим фильмом, отражающим леттристские идеи, можно считать «Трактат о слюне и вечности» (1951) Исидора Изу — основателя направления. По форме это фильм-манифест: на протяжении двух часов Изу от первого лица излагает свою концепцию искусства, и, в частности, кино. Вторя идеям киноавангарда 1920-х, Изу утверждает, что кино необходимо отделить от живописи и поэзии, чтобы «вывести его за пределы самого себя». Несмотря на идею радикального подрыва медиальности кино изнутри, фильм Изу обладает крайне синефильским характером: он посвящается Дэвиду Уорку Гриффиту, Сергею Эйзенштейну, Абелю Гансу, Чарли Чаплину, Рене Клеру и многим другим деятелям кино «в надежде, что эта картина будет их достойна».

Первое, что бросается в глаза, — это полное несовпадение того, что показывается, и того, что слышится. Звук в фильме полностью автономен: в титрах мы слышим только леттристскую поэзию — обрывки речи, слов, отдельные буквы. Далее зритель наблюдает виды Парижа и фланирующего по нему Изу. Голос за кадром говорит, что нужно «оторвать у кинематографа оба крыла — звук и визуальный образ». Изу полон решительности радикально разделить изображение и звук: «Необходимо разрушить эту естественную связь, в которой слово — лишь соответствующая сторона взгляда, стихийный комментарий, порожденный кадром. Мне хочется отделить ухо от его кинематографического хозяина — глаза. <…> Разрушить кадр речи, совершить противоположное тому, что мы называем кинематографом». Изображения в первой части фильма имеют дискретный и повторяющийся характер: репит одних и тех же кадров сопровождается последовательной звуковой дорожкой.

Исходя из замысла Изу в «Слюне», главной потенцией кинолеттризма становится слом в отношении двух взаимосвязанных позиций — изображения и звука. Эту пару, которая в кино всегда работает вместе, Мишель Шион называет «аудиовидением»: «В центре внимания находится изображение, однако звук постоянно привносит ряд эффектов, ощущений, значений, которые посредством проекции, названной <…> добавленной стоимостью, приписываются взятому в рамку изображению и представляются естественным образом исходящим из него» [1]. Именно эту добавленную стоимость Изу собирается уничтожить: издавая странные звуки, настойчиво отделяя свои размышления от показываемого в кадре, он будто пытается детотализировать привилегированную позицию изображения, которое, в свою очередь, он режет и переворачивает. Интересно, что Изу в своей интенции настолько же логоцентричен, сколько и антилогоцентричен. Изу постоянно говорит — но именно избыточной речью, составленной из разрозненных мыслей, теоретических воззрений, перебиваемых внезапными диалогами, он разрушает логос, смысл.

Как можно понять, нарратив в «Слюне» частично подрывается диалектичным подходом к базовым спецификам кинематографа. Изу использовал собственную методологическую стратегию: усиление (amplique) и резание (ciselante) — две фазы, через которые, по его мнению, должен пройти кинематограф, в революционном порыве преодолев закостенелость медиума. Изу использует цезурный монтаж, нарочито вырывает куски из кинематографического тела. Достраивание становится для зрителя сложным процессом: нарратив не позволяет сделать каких-либо предположений о связи эпизодов, и с помощью монтажа он превращается в вырубание, знак удаления.

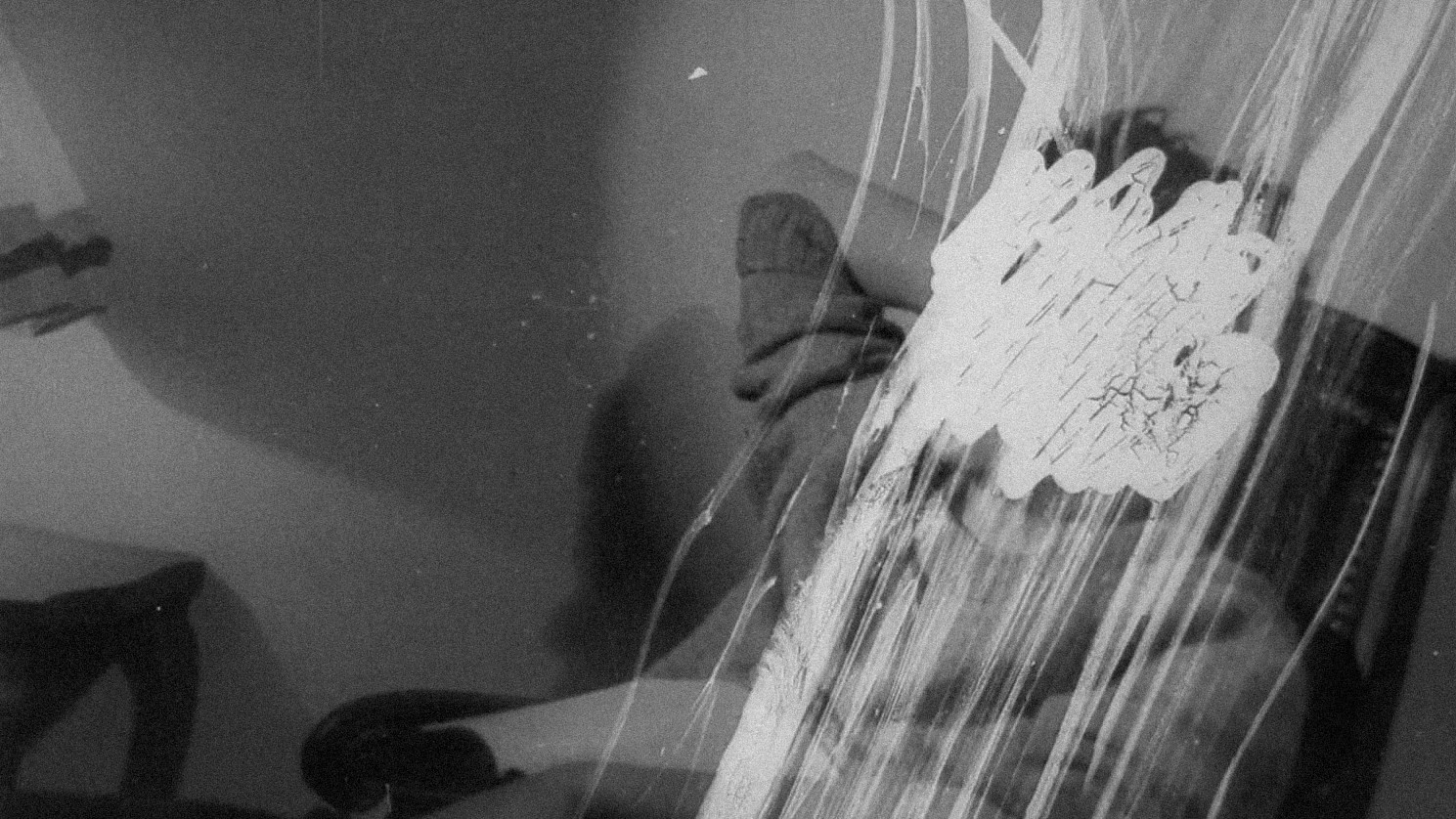

Постепенно изображение в фильме становится антизрительным: Изу царапает и заливает краской пленку, закрывает пятнами лица и фигуры людей, появляющихся в кадре (интересно, что в древнегреческом языке «писать» (γρᾰ́φω) также значит «царапать»). Изу здесь специфическим образом являет кинематографическое письмо — внедряет в фильм части с визуализированной, нацарапанной поэзией. Он буквально пишет на пленке, доводя до крайнего значения само понятие (кино)письма. Таким образом Изу продолжает уничтожать фильм (film с англ. как «фильм», так и «пленка») со всех возможных сторон — в том числе и его тело, которое Изу метафорично называет его «жирной свиньей», которую нужно «разорвать на тысячу кусков». Если вслед за теорией кино, а именно за концепциями Дженнифер Баркер, мыслить фильм как тело, материальной воплощенностью которого является пленка (а «телостность» [2] и даже «кожа» фильма проявляется в царапинах, пылинках, рисунках поверх пленки [3]), то в случае «Трактата о слюне и вечности» возникает парадокс.

Фильм Изу содержит диалектическую позицию по отношению к кино как медиуму: с одной стороны, режиссер царапает пленку и создает текстуры на ней, чтобы уничтожить императив изображения, с другой стороны, пользуясь этим способом, он возвращает фильму материальность.

Чтобы избежать главенства аудиовизуальной составляющей кино, Изу осуществляет операцию деконструкции и добавляет несколько бинарных позиций к «кинематографическому центру» — например, графические знаки, которые замещают устный знак в его отсутствие, перевернутые изображения, множество звуков (городской шум, улюлюканья и леттристская шипящая поэзия). Деконструкция производится посредством множения каких-угодно-позиций, чтобы заведомо избежать наличия смыслового центра в нарративе.

Ускользая от жанровых конвенций, доминирующих в середине XX века в кинематографе, Изу совершил мини-революцию и показал, каким образом можно снимать: некоторые отголоски его влияния можно увидеть в фильмах новой волны. Но главное, Изу поднимает сложную проблему — противостояние доминированию зрения и иллюзии действительности с помощью рассинхронизации звука и изображения.

Французский философ Ги Дебор, на тот момент еще состоявший в группировке Изу, конечно, не мог обойти кинематограф стороной. В 1952 году он снимает «Вопли в честь де Сада», поднимая волну возмущения: фильм состоял только из чередующихся черных и белых кадров, зачитывания текста (самим Ги Дебором, Исидором Изу, Жилем Вульманом и другими леттристами) и тишины. В фильме устраняются центральные позиции кино — звук через молчание во время «черного кадра» (как отрицание логоцентричности кино) и изображение как господство визуального регистра через нефигуративное черное и белое. В связке черный и белый экран в этом случае не составляют бинарной (или диалектической) оппозиции по отношению друг к другу, потому что вместе они — оппозиция к изображению, воплощение его отсутствия, нематериальности и беспредметности.

Даже слово «просмотр» здесь становится нелегитимным. Ги Дебор решительно желает убить кино.

Если Изу в своем фильме только начинает работу по устранению изображения как гегемонной единицы, то Ги Дебор доводит эту идею до крайности. Если в «Трактате о слюне и вечности» все же проявляется некоторая «телостность» фильма, то в «Воплях» тела фильма как таковое отсутствует — черный экран здесь убивает любые проявления жизни, ведь даже очерчивающей рамки фильма здесь нет, она растворена в темноте зала. Интересно, что в концепции танатологии кино прямоугольная рама экрана является мортальным кинокодом и соотносится с формой гроба [4]. След отсутствия — единственное, что как-то маркирует фильм Ги Дебора. Во время белого экрана присутствует речь, но она вся собрана из разрозненных диалогов и намеренно алогичных монологов. У Изу присутствие леттристской поэзии — попытка высказать невозможное, явить другой тип языка вслед за фонемными практиками Тристана Тцара и Рауля Хаусмана в 1920-е. У Ги Дебора само наличие языка констатирует его невозможность и тем более невозможность художественного высказывания в рамках кино.

Ги Дебор последовательно уничтожал все следы предыдущего авангарда, отказывался от рамок и условного метода, стараясь выявить абсолютно иное кино (или, скорее, некино/антикино). Он не исследует (но учитывая его ярое отрицание —

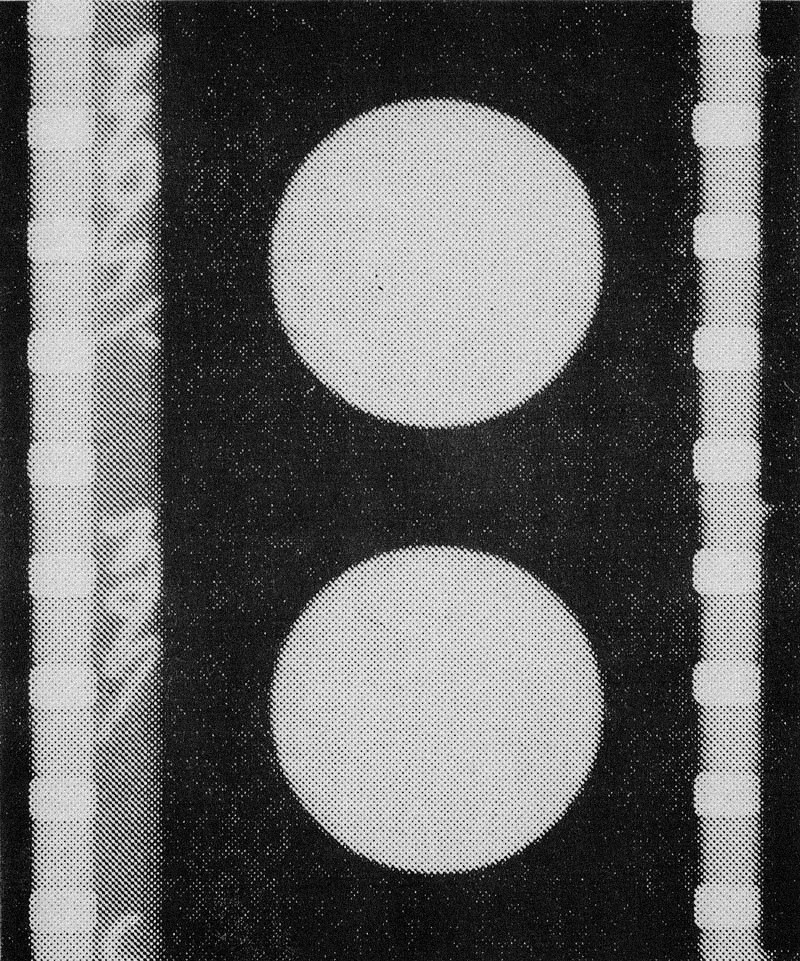

Пожалуй, самый радикальный фильм леттристского движения снял Жиль Вульман — «Антиконцепт» (1951). Это звуковой фильм без изображения вообще: проекция света направлена на белый воздушный шар диаметром около двух метров. Фильм состоит из нескольких условных частей: звуковая дорожка начинается с голоса за кадром, который рассказывает историю движущихся изображений. Следующая часть представляет леттристское стихотворение, построенное через хор и свист, фонемы и другие человеческие звуки. Они произносятся несколькими наложенными друг на друга голосами, которые принадлежат самому Вульману. В самой длинной части автор читает бессвязную историю, написанную им самим. И, наконец, фильм заканчивается примерно тремя минутами mégapneumie, которую Вульман описывает как телосложение поэзии, основанное на дыхании (а не на букве, как у Изу) и исследующее использование «всех человеческих звуков». Непрерывная речь диктора в значительной степени способствует переживанию слухового нападения — словесные всплески и резкие изменения громкости и темпа вызывают крайний дискомфорт для зрителя (если его все еще можно назвать зрителем, а не слушателем).

Подавление изобразительного регистра здесь происходит на максимальном уровне, ведь изображения нет вообще — только свет проектора, который исчезает и появляется снова и снова, образуя стробоскопический эффект. Даже у Ги Дебора что-то было снято на пленку: допустим, что черный и белый экран — это белая бумага и закрытый объектив (как в 1966 году делал Тони Конрад в знаменитом «Мерцании»). Сравнение со структурными фильмами здесь логично — ведь Вульман, в первую очередь, хотел оказать физиологическое влияние на тело зрителя, задействовав не только глаз, но и ухо. Заменив форму экрана на окружность, он уничтожил первичные признаки кино — проецирование изображений на прямоугольный экран.

Шаровидный экран напоминает форму глаза, который пристально направлен на зрителя. Кино (?) теперь смотрит нас.

Привожу перевод небольшого отрывка из книги Off-screen cinema: Isidore Isou and the lettrist avant-garde:

«Воспринимаемый как луч света, внезапно прерываемый короткими черными отрезками, ритм “Антиконцепта” в конечном итоге включает в себя короткие вспышки ускоренных стробоскопических эффектов. Однако эти эффекты используются иным образом, нежели в “мерцающих” фильмах следующего десятилетия. “Судорожные вспышки”, как описал фильм критик “Фигаро”, больше похожи на периодические нарушения устойчивого ритма, установленного в начале фильма, ритма, согласованного с морганием глаза.

Отрицая виртуальное пространство диегезиса, а также иконо-индексальные образы, которые остались в работах Изу и Леметра предшествующих месяцев, “Антиконцепт” не предоставлял альтернативы пространству и времени, в которых он разворачивался. Если бы кто-то закрыл глаза или отвернулся от экрана, ни одна часть действия или изображения не была бы пропущена. Подобно тому, как слышен звук, источник которого не виден, ритм фильма можно ощутить с закрытыми глазами. В конце концов, Вульман проясняет: “Зрители, закрывшие глаза, воспринимали движение сквозь веки. Даже те, кто отвернулся, не смогли его избежать: движение стало единым целым с пространством [le mouvement faisait corps à la salle]”. В последней фразе Вульмана “le mouvement faisait corps à la salle” использование предлога à делает фразу двусмысленной, даже грамматически неправильной. Если бы Вульман написал “le mouvement faisait corps avec la salle”, это приблизительно значило бы, что движение и зал (кинотеатр) стали единым целым, своего рода единым органом или телом [corps]. Вопрос того, было ли à использовано намеренно, не столь важен. Фраза Вульмана предполагает еще и то, что в понятие “зала” входит не только архитектурное пространство кинотеатра, но и физические тела, которые наполняют этот зал (аудитория). Таким образом, движение света в фильме позиционируется как прямой контакт с телами зрителей. Это имеет смысл, учитывая, как поле зрения расширяется за пределами экрана и охватывает все пространство: вспышки света проходят через наши веки, и становится ощутим переменный ритм, движение, внешнее по отношению к обычным фотографическим изображениям фильма, движение, которое сразу же делает киноиллюзию возможной» [6].

Используя сферу вместо экрана, Вульман предполагает полное уничтожение тела кино, выводя его в другие смежные области. Медиальная природа «Антиконцепта» — на стыках кино, инсталляции и музыкального произведения. Фильм Вульмана разрушает оптическую иллюзию и воздействует непосредственно на тело зрителя с помощью света, а также использует дезориентирующий звук (имеющий чисто физиологический регистр: икание, урчание, визг, рвота), который погружает пространство кинозала в акустическое измерение. «Глаз ищет то, чем можно поживиться, ухо же слышит то, что может поживиться нами. Ухо — это орган страха» [7]. Все эти стратегии направлены не только на критическое осмысление медиума кино, но и на исследование тотального антизрительного восприятия как подрыва господства зрения и ви́дения.

Опыт леттристов в области кино показал: то, что мы слышим, и то, что мы видим, — два разных мира. Вскрывая и разоблачая оба регистра, леттристы создают алогичную и анарративную структуру без начала, без середины (центра), без конца. Проект леттризма в целом, его практика — не поиск универсального языка, как это было у авангардистов предыдущего поколения, а выработка внеязыковых конструкций, попытка создать образ вне рамок означающего, преодоление языка как такового — и в контексте кино попытка подорвать визуальную природу медиума, которая прочно подпитывает оптикоцентричность западной культуры. В конце концов это и желание аффективно пробудить зрителя и заставить его выйти из пространства кинозала.

Примечания:

[1] Мишель Шион. Звук. Слушать, слышать, наблюдать. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 195.

[2] Здесь и далее под «телостностью» я имею в виду то, что не сводимо к «телесности» в ее философском значении, буквальное проявление материальности в виде тела кино.

[3] Jennifer M. Barker. The Tactile Eye. Touch and the Cinematic Experience. Los Angeles: University of California Press, 2009. P. 3.

[4] Ольга Кириллова. Мортальный кинокод и возможности танатологии кино. URL: https://magazines.gorky.media/nlo/2014/6/mortalnyj-kinokod-i-vozmozhnosti-tanatologii-kino.html

[5] Подробнее о фильме «Вопли в честь де Сада» в контексте смерти кино и функции черного экрана я писала в первом и во втором выпуске «К!»: Похороны кинематографа. Краткий обзор // К! Критика и теория кино. Вып. 1. 2020. C. 20–25; Черный экран как средство киновыразительности // К! Критика и теория кино. Вып. 2. 2021. C. 12–17.

[6] Kaira M. Cabañas. Off-screen cinema: Isidore Isou and the lettrist avant-garde. Chicago: University of Chicago Press, 2014. P. 81.

[7] Томас Эльзессер, Мальте Хагенер. Теория кино. Глаз, эмоции, тело. СПб.: Сеанс, 2021. С. 259.