Я свирел в свою свирель, выполняя мира рок. Часть 1

Летом на лейбле Fancy Music вышел новый альбом Владимира Мартынова «Сырое и вареное», чуть позднее молодой московский композитор Игорь Яковенко выпустил свой второй альбом «Хрупкие состояния», презентация которого назначена на 22 сентября. Нам показалось любопытным обсудить два новых альбома в период, который сам Владимир Мартынов именует «концом времени композиторов».

Во многих интервью вы говорите о «конце времени композиторов». Но вот недавно на лейбле Fancy Music у вас вышел новый альбом. Может, все не так плохо?

Владимир Мартынов: да, мои слова у многих вызывают недоумение, но я еще раз хочу уточнить: я имею ввиду, прежде всего, место композитора в социальной иерархии. И это общемировая тенденция. Не нужно воспринимать это как пессимистичный прогноз, никакой трагедии в этом нет, просто мы наблюдаем смену профессиональных и социальных приоритетов. Не стоит забывать, что сама фигура художника, гения, выдвинулась на передний план во время Ренессанса. Сейчас эта фигура «задвинулась». Появляются новые фигуры: например, Билл Гейтс. Сегодня никому не придет в голову ровняться на Вагнера или Бетховена.

Игорь Яковенко.: с одной стороны Билл Гейтс не так уж плох в креативном плане, как и Стив Джобс. С другой стороны, признание далеко не всегда соответствовало степени одаренности композиторов во все времена. Скорее наоборот. Большой художник часто опережает свое время и может быть не понят современниками.

Какова роль текстов в ваших произведениях? Вы часто обращаетесь к стихам Хлебникова, Введенского. Причем, обычно используете тексты именно русских поэтов.

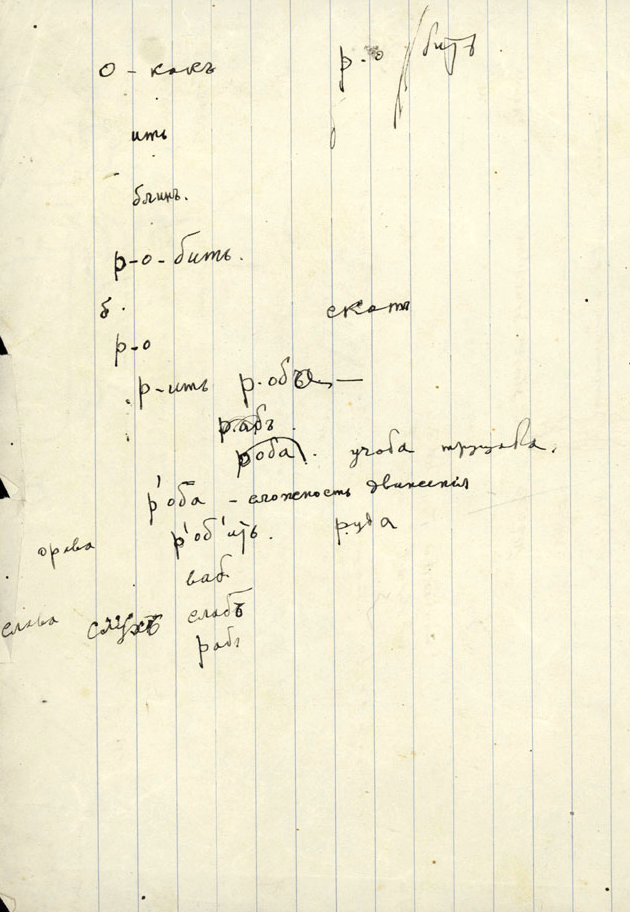

В.М.: Хлебниковым я «заболел» еще лет в 13-14, он для меня гуру. Хармс и Введенский увлекли меня позже, скорее как его продолжатели. Не знаю, кто в русской поэзии сравнится в этой троицей. Помимо этого узкого круга поэзия меня не очень интересует. Ну, допустим, есть еще великий поэт Пауль Целан. Но я не могу читать его стихи в оригинале. Конечно, меня завораживают английские поэты 18 века. В свое время мне довелось поработать с кругом московских концептуалистов, прежде всего с Львом Рубинштейном и Дмитрием Приговым, это была преимущественно работа с текстами. Но тогда я не делал никаких партитур, это были скорее перформативные практики. В этом важную роль играл человеческий, идейный контакт. Такой сейчас есть у меня с Леней Федоровым.

И.Я.:Забавное совпадение. Мне два года назад подарили книгу стихотворений Хлебникова и я написал пять вокальных этюдов для баритона на стихи Хлебникова. Премьера состоится в ноябре этого года. В «Хрупких состояниях» я решил использовать тексты на английском не только потому, что это интернациональный язык. Скорее, в силу, что он мне наиболее близок фонетически. Как джазовый музыкант я очень много слушал американских вокалистов первой половины двадцатого века. Ну и конечно Перселла и Генделя, Бриттена. Вообще, английский — не самый распространенный язык в академическом пении, скорее наоборот. Поэтому мы столкнулись с проблемой произношения. Не просто произношение в английском языке, а именно произношение в академическом пении на английском. Вообще выбор, а именно теория алгоритмов — это один из моих композиционных методов.

В.М.: Мне ваш альбом показался очень рафинированным, красивым. Это безусловно изощренные с точки зрения композиторского мастерства вещи. Я бы ограничился таким комментарием. Я как раз и говорю о том, что «конец времен композиторов» вовсе не обозначает, что композиторы «вымирают», их как раз наоборот сейчас как никогда много. И они все пишут, активно, нагло. Но конец времени композиторов означает еще и то, что во всей этой деятельности нет онтологической наполненности. Последний композитор, которого несли на руках — это Стравинский. Сейчас невозможно представить, чтобы, допустим, Пярта кто-то понес на руках или Сильвестрова. Но

И.Я: Мне кажется, что следует все же разграничить джазовые и рок- практики. Если говорить про джаз, то он за свое недолгое существование фактически прошел весь путь академической музыки. Диксиленд — это полифоническая музыка — барокко джаза, эпоха свинговых оркестров — это классицизм джаза, бибоп — это романтизм, бунтарство, модальный джаз — это импрессионизм, а фри джаз очень близок к серийной технике, алеаторике, к конкретной музыке и прочим методам академической композиции 20-ого века.

В.М.: Есть пограничные области. К примеру, есть партитуры Монка, которые используют другие исполнитетели.

И.Я.: Здесь интересный момент. Два гения эпохи бибопа — Это Монк и Паркер. Но я вижу большую разницу в их подходе к импровизации. Темы, сочиненные Паркером, звучат как его импровизации. Импровизации Паркера — это такой джазовый словарь любого джазмена. Говорим Паркер, подразумеваем его соло. В случае Монка, его импровизации звучат как его темы. То есть первично композиционное начало. Я не знаю музыкантов, которые бы переснимали соло Монка, но все играют его композиции. То есть в случае Монка первично композиционное начало, в случае Паркера — импровизационное.

В.М.: Могу рассказать конкретный случай. Я поклонник Монка, у меня есть его ноты. Могу сыграть. Участвовал в одном концерте, где очень хороший пианист играл ноты Монка, которые у меня есть. Он играл ровно то, что там написано. Возникал вопрос — зачем он это делает? Монк никогда бы не сыграл точно также. И никто бы так не сыграл. Это извращение. Ноты есть. Но это пост-ноты. Монку они были не нужны. И в роке, и в джазе прописанные партии партии (бас, структура) — это строительные леса. Когда продукция есть, графика не нужна. А в композиторстве интересно то, что в нем именно графика занимает первое место. В чем величие Гвидо Аретинского? Он придумал такую нотацию, которую можно записать прежде, чем услышать.

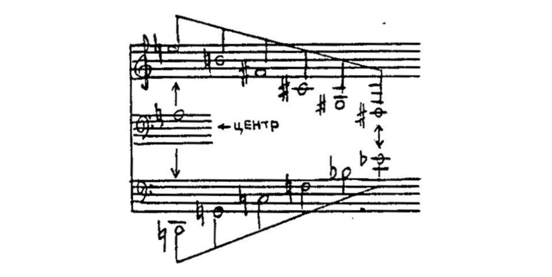

Это очень важно. Композитор создает графический образ прежде, чем его слышит. А потом все его слышат. Сейчас этот момент прошел, никому не интересен графический образ, если вы не понимаете в нем перформативную часть. А в ваших произведениях есть образные, очень композиторски сделанные работы, но есть такой недостаток — хорошо сделанная вещь хороша в 19 веке, а мы в 21.

Первый альбом Игоря как раз назывался «24 прелюдии», он как раз манифестировал невозможность дальнейшего сочинительства, исчерпанность композиторских приемов.

И.Я.:Не совсем так. Просто мне кажется, что композиторские идеи, как философские так и музыкальные перестали быть уникальными. У каждого великого композитора есть свой музыкальный почерк, и своя уникальная философия. Говорим Бетховен, подразумеваем тему рока, «возьму судьбу за глотку», «судьба стучится в дверь» и прочие музыковедческие клише. Вагнер — это мистика, религиозно-философские прозрения, пантеизм, Дебюсси — это изобразительность. Их идеи неотделимы от музыки. Сейчас все основные магистрали проложены и композиторские идеи неизменно оказываются вторичными.

В.М.: Как будто в этом есть что-то плохое.

Открываются новые перспективы: общаться с музыкальным звуком помимо сочинительства, отдаться этому звуку, не диктовать ему свои условия, а более внимательно слушать.

Когда мы думаем о графической фиксации, это очень большой тормоз… Композитор этой рефлексией загружен. С этим столкнулось все второе поколение авангарда. Все они изобретали нотации. Но они сейчас они выглядят довольно по-идиотски, потому что в свое время они предусматривали личное общение между композитором и исполнителем. У того же Штокхаузена был свой круг, которому он на вот этом «креветочном» языке что-то объяснял.

И.Я.: Но это началось еще с Баха, даже раньше. Бах писал уртекст. Никаких обозначений. В эпоху барокко любой исполнитель знал как играть те или иные обороты, дваждызатактовые мотивы, мелизматика, риторические фигуры. Ведь в 17-18 веках большинство исполнителей умело импровизировать. Это уже после произошло разделение композитора и исполнителя.

В.М.: Дело в том, что тогда существовал музыкальный социум. Все трактаты были известны. Люди этого круга могли читать эти трактаты, знали, как их расшифровывать, это не индивидуальное дело. А потом уже Веберн под каждой нотой стал ставить динамический знак и т.д. и т.п. Вот такое композиторство закончилось Веберном, дальше этого идти невозможно.

И.Я.:Сейчас когда посылаешь свое произведение на конкурс, считается непрофессиональным, когда стоит мало штрихов, оттенков, всегда хотят, чтобы все конкретно было. Ко мне приходила девочка, которой пришлось играть мои «Странные танцы», профессиональная пианистка. Она спросила — вы где-то вообще учились, почему у вас так мало инструкций, как это играть? Ничего непонятно.

В.М.: Это то, что и мне предъявили. Ни одного знака у меня нет, ни метронома. Каждый уважающий себя композитор имеет свой ансамбль. У меня есть. Это есть эталонное исполнение. Это в 19 веке можно было написать (вот Бетховен написал партитуру Третьей симфонии), и играть ее по всей Германии. Я как композитор категорически против, чтобы мои ноты попали в руки ансамбля, которого я не знаю. Пярт как-то говорил: «я просыпаюсь утром, с ужасом подхожу к компьютеру посмотреть, кто там меня еще сыграл, изуродовал». Поэтому письменность сейчас уже теряет то значение, которое имела в 19-20 веке.

И.Я.:Мы живем в эпоху записанной музыки. Мне иногда закрадывается крамольная мысль, что может быть уже и академическим исполнителям пробовать подбирать на слух, как это делают джазовые и рок музыканты? Взять и «переснять» с

Есть такой молодой ансамбль Kymatic. Когда они решили исполнить “Feminine” Истмена, опираясь на «остатки» партитур, они связывались с людьми, которые принимали участие в исполнении еще при жизни Истмена. Но и в этом случае высказывалось мнение, что получилось совершенно другое произведение.

В.М.: Как раз когда я занимался рок-музыкой, мне попали в руки («недирекционно») партитура Pink Floyd, у меня был шок. Исходя из этой партитуры совсем не было понятно, как в результате получается именно такая музыка, такой звук. Потому что в данном случае это вопрос, прежде всего исполнения.

Давайте представим, что мы дадим музыкантам King Crimson партитуры Pink Floyd?

Было бы интересно послушать…Или если я вдруг захочу «переснять» Монка, мне будут соверешнно не нужны его партитуры, я буду переслушивать его записи, искать интонации. Все наши великие джазмены, Зубов, Герман Лукьянов, шестидесятники, у них были все запилены диски, каждая интонация переснималась, пока не делаешь того же самого.

И.Я.:Знаете трубача Валерия Пономарева? Когда сбежал из СССР, в

В.М.:Да, сегодня все большую роль снова играет скорее «устная традиция». Конечно, везде есть исключения. К примеру, Гайворонский, замечательный, гениальный джазмен. У него какие-то композиторские комплексы, притом что он довольно успешен. Есть такие переходные фигуры. И композиторские амбиции огромные, и партитур пишет много. К слову, гораздо больше, чем я за всю жизнь написал.

*В качестве заголовка использована цитата из стихотворения Велимира Хлебникова 1908 года.