История как пространство страхов. Интервью с историком Леонтием Ланником. Часть первая. «Похоть надоедает. Страх — нет»

Прошлое человечества — неиссякаемый источник информации о том ужасном, что мы можем сотворить с собой и другими. Мой собеседник — Леонтий Владимирович Ланник (р. 1984 г.), кандидат исторических наук, доцент, специалист по Первой мировой войне, автор нескольких монографий, переводчик. Мы поговорили с ним о том, как наука и память сохраняют информацию об опасностях и испытаниях прошлого и каково значение страха для формирования исторического сознания.

— Что вам известно о страхах европейца 10-х годов начала XX века, жившего незадолго до Первой мировой войны? Тогда опасались вооруженного конфликта?

— Большой войны никто не ждал, поэтому говорить об осмысленном страхе перед бойней с десятком миллионов погибших нельзя. Все понимали, что будут довольно кровавые сражения и продлятся они несколько месяцев. Присутствовала устойчивая иллюзия: «Мы — цивилизованные люди». Эти цивилизованные люди вполне могли истреблять без преувеличения тысячами туземцев, китайцев, папуасов, но вот что в европейской войне будут погублены миллионы — этого никто не мог вообразить. Массы оставались свободны от страха перед тотальной войной. Может быть,

— То есть образ войны в умах был другим?

— Да, абсолютно. Более того, некоторые высказывались на тему того, что война будет, милитаризация идет, но в связи с экономическими причинами — ничего вам не напоминает? — она не будет затяжной, она никому не нужна. Мол, никто всерьез не пойдет на обострение отношений в связи с потенциально значительными финансовыми потерями для всех сторон конфликта. Еще был страх перед

— Какие образы ужаса и страхи пришли в наш мир вместе с Первой мировой войной? Насколько они сейчас живы?

— В России из массового сознания Первая мировая война выкорчевана. Инсталлировать ее туда сейчас пытаются, но не очень успешно — туда сейчас вообще сложно что-то инсталлировать. На Западе эти воспоминания живее. Какие образы ужаса… Ощущение беспросветной скуки, столь гнетущей до войны, сменилось тем же образом беспросветности, но фронтовым. Позиционная война — это психологическое оружие. Ты сидишь и понимаешь: смерть придет, а перемены — нет. Но сказать, что в Европе живо помнят о траншейной войне… Там представляют это лучше, чем мы, но насколько это релевантно — не знаю. Настоящий ужас — это, наверное, химическая война как явление. Преступление против самой первой потребности живого существа, — дышать. Отравленные колодцы были давно. Перерезать горло — не в новинку. А отравить сам воздух — это не может не вызывать паники на биологическом, животном уровне. Однако погибших или серьезно покалеченных от химической войны в десятки раз меньше, чем от артобстрелов, снайперов и прочего. Тем не менее: химическая война — это чистый кошмар.

— Кстати, во время приступа паники тоже, как правило, кажется, что ты задыхаешься.

— Да, это подлинный страх. Солдат Первой мировой войны часто изображают в противогазах. Складывается впечатление, что большую часть времени в них и ходили. Это вовсе не так, конечно. Больше сорока минут, тем более в тогдашнем противогазе, ты не просидишь никак. Но когда хотят показать брутал Первой мировой войны — обязательно противогаз. Например, в фильме «Сибирский цирюльник» сын главных героев в нем бежит. Правда, в несуществующей тогда, в 1905 году, модели — это во-первых, а

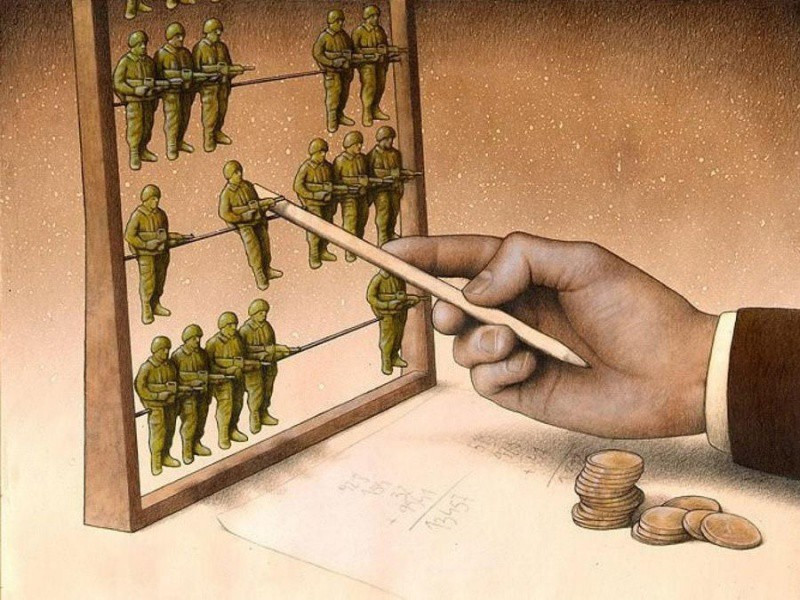

Наши страхи не всегда совпадают с тем, что по-настоящему жутко. Наверное, гибель 20 000 человек за день заставляет вздрогнуть. Но когда мы вчитываемся в статистику, она не всегда впечатляет. На мой взгляд, бояться следует вещей, может быть, не таких красочных, но вызывающих страх за человека как существо, как явление. Первая мировая сильно девальвировала ценность человеческой жизни. Массовые потери стали будничными. Отсюда появившиеся эвфемизмы, в русском языке их невероятное количество: «вывести в расход», допустим, или «отправить в ставку к Духонину». Духонин — это последний главнокомандующий русской армией, в прямом смысле в клочья растерзанный солдатами. Его не смог спасти даже большевистский эмиссар Крыленко, он пытался, но без шансов. Потом это ушло в народ с прибаутками и пересмешками. Отправить на расстрел — это вроде как смешно. Фильм «Чапаев» честно показал Гражданскую войну, и там тоже этот момент есть. Например, в одном эпизоде Чапаев предъявляет претензии Петьке: «И вообще, у тебя пуговицы не застегнуты… Трибунал!». Чем может закончиться военный трибунал? Расстрелом! И об этом говорится так, походя. Оторопь берет. Но кто этого боится? Противогазов боятся. Крыс траншейных боятся или трупов, повисших на колючей проволоке. А того, что людей пускают «в расход» под хихиканье, — нет.

— Защищая себя глумом над смертью от страха, человек становится черствее и может с большей легкостью приступить к таким же мясорубкам. Получается, так?

— Вероятно. Расскажу один малоизвестный эпизод. В 1918 году в ходе Гражданской войны, несмотря на заключенный Брестский мир, красные попытались высадиться в тылу у немцев и отвоевать оккупированный Таганрог. Никто не понял, что это было, кто это готовил, зачем и как, но факт таков: из десяти тысяч высадившихся только тысяча сумела унести ноги обратно. Тысяч шесть положили на месте, а две тысячи человек немцы взяли в плен и перестреляли всех до единого, включая женщин и подростков. Для нас немцы ассоциируются с эсэсовцами 1940-х годов, но для 1918 года такое немыслимо. Массового расстрела пленных Первая мировая не знает. Бывало всякое: грабежи, убийства, но чтобы холодно уничтожили 2000 человек… невозможно. Какова была мотивация: эти люди не пользуются правами военнопленных, потому что они партизаны. А с партизанами разговор короткий. Были ли расстрелянные партизанами в реальности — Бог его знает. С чего понадобилось их перебить — неизвестно. Что это было — тут надо разбираться. В любом случае в перечень наших типовых картинок ужасов Первой мировой подобные «кадры» не входят.

Многие кошмары Первой мировой остались вне фокуса внимания и их так и не поняли. О повседневности фашистских концлагерей мы имеем представление. О том, как жили два миллиона русских военнопленных в лагерях у немцев и австрийцев времен Первой мировой, мы знаем плохо. Конечно, там не было газовых камер и так далее, ничего подобного, но сколько их там поумирало от голода просто так… С офицерами было особое обращение, но все равно они тихо угасали, не получая почти никакого питания. Соответственно, сколько простых русских солдат умерло от истощения?! Говорить, что это немцы садисты, нельзя — им самим было нечего есть. Гибли ребята, посдававшиеся, например, в 1915 году в плен с надеждой на то, что на этом для них война закончится, сейчас они спокойно посидят до перемирия. Идут годы — 16, 17, 18-й… А война что-то все не заканчивается. На мой взгляд, это тоже очень страшно: просто зароют где-нибудь, и все. Мы до сих пор точно не знаем, сколько людей вернулось из плена.

— Говорят, что сейчас слишком много смеха…Нам страшно?

— Да, это в фильме «Двенадцать» у Михалкова было: «Вы еще в зал не зашли, а уже рожи свои ржать приготовили». Законченная формулировка по этому поводу. Сказать, что сейчас смех — маскировка страха… не знаю. Скорее все это от скуки. Тускло.

— Избыток смеха огрубляет, его нужно дозировать?

— Смеха или юмора? Очень много смеха не просто огрубляет, а отупляет. По-моему, очевидный факт, что юмор наш деградировал страшно по сравнению с тонкостью юмора советского. Да, в

— Вероятно, изменения связаны с тем, что юмор стал безопасным занятием.

— Ну да, он и девальвировался. Но бывают и иные случаи. Например, теплый сарказм Шендеровича вполне советского уровня тут же умер, как только автор занялся политикой. У Стругацких в романе «Гадкие лебеди» главный герой говорит: «Я очень уважаю Толстого как тонкого аналитика и описателя душевных переживаний, но как только он меня начинает всерьез учить, как надо ходить в лаптях и пахать, — тут все, мне становится жалостно и скучно». То же могу сказать относительно Шендеровича и многих других — это просто жалостно и скучно.

— Обилие страхов в обществе может спровоцировать это общество самому стать страшным? Чем больше в обществе страха, тем оно страшнее?

— Да, это базовая технология. Не можешь победить — уподобься. Штука в том, что когда общество намеренно становится страшным, оно сильно деформируется, и это приводит либо к карикатурам, либо к дальнейшему взрыву истерии. То есть если ты начинаешь сам себя в зеркале бояться, то кончается все фарсом. Но вообще я не верю всерьез, что у общества получается стать действительно страшным. У него получается скорее стать уродливым.

— Вы считаете, что важная часть исторического сознания — это наличие в социуме, в стране общих страхов?

— Да, конечно. Общие страхи даже в

—Часто говорится, в том числе специалистами, о том, что у Америки нет истории, нет единого народа. Но вот происходит трагедия 11 сентября 2001, чудовищно всех американцев да и не только напугавшая. Это оно и есть? Рождение нации? Появление общего страха?

— Как раз этот преувеличенный страх, фантомный, и является доказательством того, что бояться-то нечего. Это была типичная попытка заполнить вакуум, принявшая истерические, дурацкие формы. А хочется сказать: «Ну, сколько погибло-то? 3200 человек? Да у вас от наркотиков умирает в десятки раз больше за год!»

— Здесь вопрос в том, как это случилось.

— И как? Быстро и просто. Но эффектно, я не спорю.

— Атаковано именно чувство безопасности. Манхэттен — это, конечно, не Белый дом, но…

— Ну, не Белый дом, но в Пентагон попасть пытались… Не суть. Хорошо, рухнули у вас два здания. В Японии землетрясения города разрушают. И ничего. Наводнение в Новом Орлеане унесло около полутора тысяч жизней, не говоря уже о совокупном материальном ущербе. 11 сентября, а точнее, то, что было после, — это попытка самих себя напугать. Игры от скуки, от экзистенциальной в том числе. Да, они были политически использованы, но мы сейчас не об этом, а об американских массах. Тускло им просто. Нечего бояться, а хочется. Потому что лучше скуки любые эмоции. А какая эмоция самая простая? Страх. Есть еще, правда, похоть, однако она надоедает, а страх — нет. Причем никогда.

— Великое в истории всегда страшное?

— Всегда. Даже если оно не несет в себе страшного физически, оно всегда страшно обывателю. Никогда ему не хочется присутствовать при великом. И когда великое происходит с обывателем, он не принимает этого. «В воздух чепчики бросали» — да, а потом всё, только недоумение. Обыватель изойдет тоской, скукой, брюзжанием, но как только действительно что-то пойдет, он моментально окажется недоволен всем. И поэтому когда в политике преобладают обыватели… Шульгин, по-моему, говорил, что мы были прекрасными тонкими оппозиционерами, смельчаками, пока нас охранял императорский конвой. Как только конвоя не стало…«Боже мой, что это, кому, зачем, как раньше было хорошо!» То есть надо крыть императорский режим годами, раскачивать, а как только стали бить стекла и переворачивать трамваи, тут же впасть в благородное негодование.

— Джеймс Джойс писал: «История — это кошмар, от которого я пытаюсь проснуться». Фраза эффектная, но чем конец истории может быть страшнее ее кошмара?

— Конца истории не бывает. Для историков Фукуяма и иже с ним — это просто смешно, энциклопедия близорукости. Для тех, кто когда-либо жил в истории её конец наступает в одном случае: когда их просто нет на планете. Бывают те, для кого истории не было, и те, для кого она и не начиналась. По поводу фразы. Она хороша, как и сам Джойс, конечно. Но это определенный тип восприятия истории и острого ее переживания. Полагаю, у Джойса не было никакой теории на тему того, в чем бы он жил, если бы он, наконец, «проснулся». Если ты не желаешь чувствовать историю как кошмар, а ты ее так остро воспринимаешь — смирись. По-другому относиться к ней ты не сможешь. Забыть ее — тоже. Джойс просто сильно устал от того, что он мыслящая личность. Это бывает. Конфликт художника с самим собой. Всерьез я бы это не воспринимал, сказано просто для красоты.

— Человек, лишенный исторического сознания, не живет в конце истории?

— Нет, он живет до ее начала. Он — существо, живущее настоящим в лучшем случае. Для него истории нет — пока еще. Возможно, история придет к нему с возрастом, когда он начнет подозревать, что настоящее не является уникальным в любой момент. Если возникает острое ощущение дежавю в