Неевклидовский лик архаических «миров»

Новоевропейский «мир» — это «мир», не приемлющий ни «мира по ту сторону нашего», ни каких-либо «миров за нашим миром» (Гегель). В нем нет понятия «топоса» как «места силы» (Аристотель), но зато есть «пространство», однородное и изоморфное. Объектная эпистемология избывает онтологическую предданость сущих и замещает ее эпистемологическим конструированием, становясь, в том числе, основой учреждения новых топологических разметок. Как отмечает Ж. Женетт, «современный человек ощущает свою временную длительность как „тревогу“, свой внутренний мир как навязчивую заботу или тошноту; отданный во власть „абсурда“ и терзаний, он успокаивается, проецируя свою мысль на вещи, конструируя планы и фигуры, черпая таким образом хоть немного устойчивости и стабильности из пространства геометрического» [5, с. 127]. Однако, есть одно «но», состоящее в том, что «… гостеприимство этого пространства-укрытия само по себе весьма относительно и временно, ибо современные наука и философия как раз заняты тем, что путают удобные ориентиры „геометрии здравого смысла“, изобретают головоломную топологию, где есть пространство-время, искривленное пространство, четвертое измерение, новый неевклидовский лик универсума, то опасное пространство-головокружение, где строят свои лабиринты некоторые современные художники и писатели» [5, с. 127].

Нужно заметить, что эта «изобретенная» современными учеными, философами и художниками «головоломная топология» неожиданным, на первый взгляд, образом смыкаются с онтологией архаических «миров», действительность которых пропитана мифизмом. Наверное, первым, кто указал на такого рода соответствие, является выдающийся русский этнограф и антрополог В. Г. Богораз (Тан) в своей, можно сказать, революционной работе «Эйнштейн и религия: применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений», где он пишет: «Изучая работы Эйнштейна, Минковского, Маха, Умова и некоторых других, особенно в их популярном изложении, рассчитанном на психологию читателей, я с удивлением увидел ряд совпадений с другими материалами, вначале довольно необъяснимых. Когда эти ученые пытались превратить свои отвлеченные формулы в конкретные психические образы, они неизменно давали картины, комбинации деталей, подобные рассказам и легендам фантастического или полуфантастического характера, распространенным среди первобытных шаманистических племен и также среди более культурных народов». [3] Это сходство получает определенное объяснение, суть которого состоит в том, что на определенном уровне развития науки усложнения и условности, исторически сложившиеся в процессе ее развития, обнаруживают свою несостоятельность и отбрасываются как нечто излишнее. Характерно, что именно «специальный» принцип «теории относительности» А. Эйнштейна, согласно которому «каждая система S, каждая область явлений — имеет свое собственное пространство и свое собственное время», в данной работе В. Г. Богораза становится основным инструментом анализа логики сборки «миров» и шаманских практик существования в них круга племен северо-восточной Азии, таких как чукчи, коряки, юкагиры, азиатские эскимосы и т. д.

Вполне допустимо, используя термин Ж. Делеза и Ф. Гваттари, определить логику мифа как логику имманентности. Как пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари, «говорить о плане имманенции становится возможно лишь тогда, когда имманентность не имманентна более ничему, кроме себя. Подобный план, возможно, представляет собой радикальный эмпиризм — в нем не представлен никакой текущий опыт, имманентный некоторому субъекту и индивидуализирующийся в том, что принадлежит некоторому „я“. В нем представлены одни лишь события, то есть возможные миры как концепты, и Другие как выражения возможных миров или концептуальные персонажи. Событие не соотносит опыт с трансцендентным субъектом = Я, а, напротив, само соотносится с имманентным парящим полетом над бессубъектным полем; Другой не сообщает другому „я“ трансцендентность, но возвращает всякое другое „я“ в имманентность облетаемого поля». [4, с. 57–58] Если говорить об архаических «мирах», присущем им плане имманенции, то понятно, что этот план подразумевает и настаивает на «стоянии на своем месте», дает возможность увидеть «все на своих местах», не допуская замещений и подмен, что, по сути, несет в себе императив аутентичности. По верованиям народов Восточной Азии, духи обитают в собственном топосе, имеют «место жительства», и живут они «племенами и деревнями». Они «ведут между собою войны», «женятся, зачинают детей, рождаются и умирают точно так же, как и обыкновенные люди», [3] — пишет В. Г. Богораз. Еще более очевидно, что любая сила в архаических «мирах» имеет свое «место», свои границы применительно к такому «разряду духов, которые представляют одухотворенную форму самых предметов. Это так называемые „хозяева“, внутренние люди, обитатели, господа или слуги предметов, души предметов. Сюда же относятся Genii Loci, т.-е. особые владетели, боги или духи рек, озер, лесов, гор, также владыки полевого и лесного зверя, для каждой породы, особо…». [3]

Сами «места» и их обитатели оказываются в динамичной, многомерной и интенсивной сопряженности. Человеческие души служат для духов предметом охоты, дичью, которую они ловят, варят и едят, но сами духи для шамана — то же, что для них — человек: «Шаман влияет на духов символическими, магическими средствами, одних подчиняет своей воле и делает их своими духами помощниками. С другими он борется, нападает на них и убивает их, охотится за ними точно так же, как духи охотятся за человеком. Духи помощники шамана помогают ему в этой борьбе с другими свободными, не укрощенными духами». [3] Иными словами «шаманы относятся к духам, как духи относятся к людям». [3] При этом и обыкновенные люди тоже являются охотниками — за зверями, представляя собой для них соответствие духам для людей. Не зря чукотское присловье гласит: «Человек для оленя злой дух», [3], а в самоедской сказке убегающие самки оленя прямо называют охотника враждебным духом, или «чертом». [3] Однако, вместе с тем, между духами, шаманами и людьми есть существенное различие. Только шаманы и духи могут перемещаться между различающимися «мирами» Вселенной.

Вообще, архаическому человеку «мир» представляется трехъярусным, или трехчленным: верхний — надземный мир, нижний — подземный мир и средний — людской мир.

Однако путем расщепления верхнего и нижнего ярусов три яруса мира могут обратиться в пять, семь или девять ярусов-миров. У чукчей количество сфер достигало 9 и все они располагались симметрично. У кетов над и под землей находилось по 7 сфер. У нанайцев шаман, камлая в верхний мир в поисках пропавшей души больного ребенка, пролетал 5 разноцветных туч, отделяющих одну сферу от другой, а когда шел в нижний мир, преодолевал три сферы»; [7, c. 9] при этом миры, составляющие Вселенную, гетерогенны. Вселенная в целом также предстает как особый — сакральный — мир, отличный от обыденного. «Сильный» сибирский шаман, обладая знанием о «дорогах» по разнообразным мирам, использует их обитателей в своих поисках во время камланий. Вместе с тем, он остается «гостем» — обитателем одного мира, на время пришедшим в иной. Как отмечает Т. Ю. Сем, «герои мифов, попадая в иные миры предков и не понимая их языка, оставались невидимы для последних, хотя могли вмешиваться в их жизнь». [7, с. 9] Также и, согласно воззрениям тунгусов, мир является многослойным, причем количество выделяемых слоев, согласно тунгусской модели мира — не менее четырех-пяти. Представления эвенков о верхнем мире «угу-буга» не слишком разработаны. Что касается нижнего мира — «хэргу-буга», — то он предстает «многоярусным, более структурированным и насыщенным». [9, с. 72] Гетерогенные прослойки Вселенной населены различающимися обитателями. Так, «нижние люди во всем подобны земным, „однако это не живые люди, а существа без дыхания, без биения сердца, без горячей крови. Их тело холодное, без соков средней земли“». [9, с. 72] Характерно, что жители разных миров говорят на разных языках и не понимают друг друга. Все ярусы многослойного мира связаны между собой. По представлениям эвенков, для перехода из одного мира в другой существуют специальные отверстия: «Так, входом в нижний мир служили различного рода расщелины, длинные пещеры, водовороты. Верхний мир имел вход через неподвижную Полярную звезду». [9, c. 73] По поверьям тунгусов, раньше перемещаться по обозначенным сакральным скрепам и становиться гостями других измерений Вселенной могли все смертные, однако потом это стало приоритетом лишь избранных — шаманов.

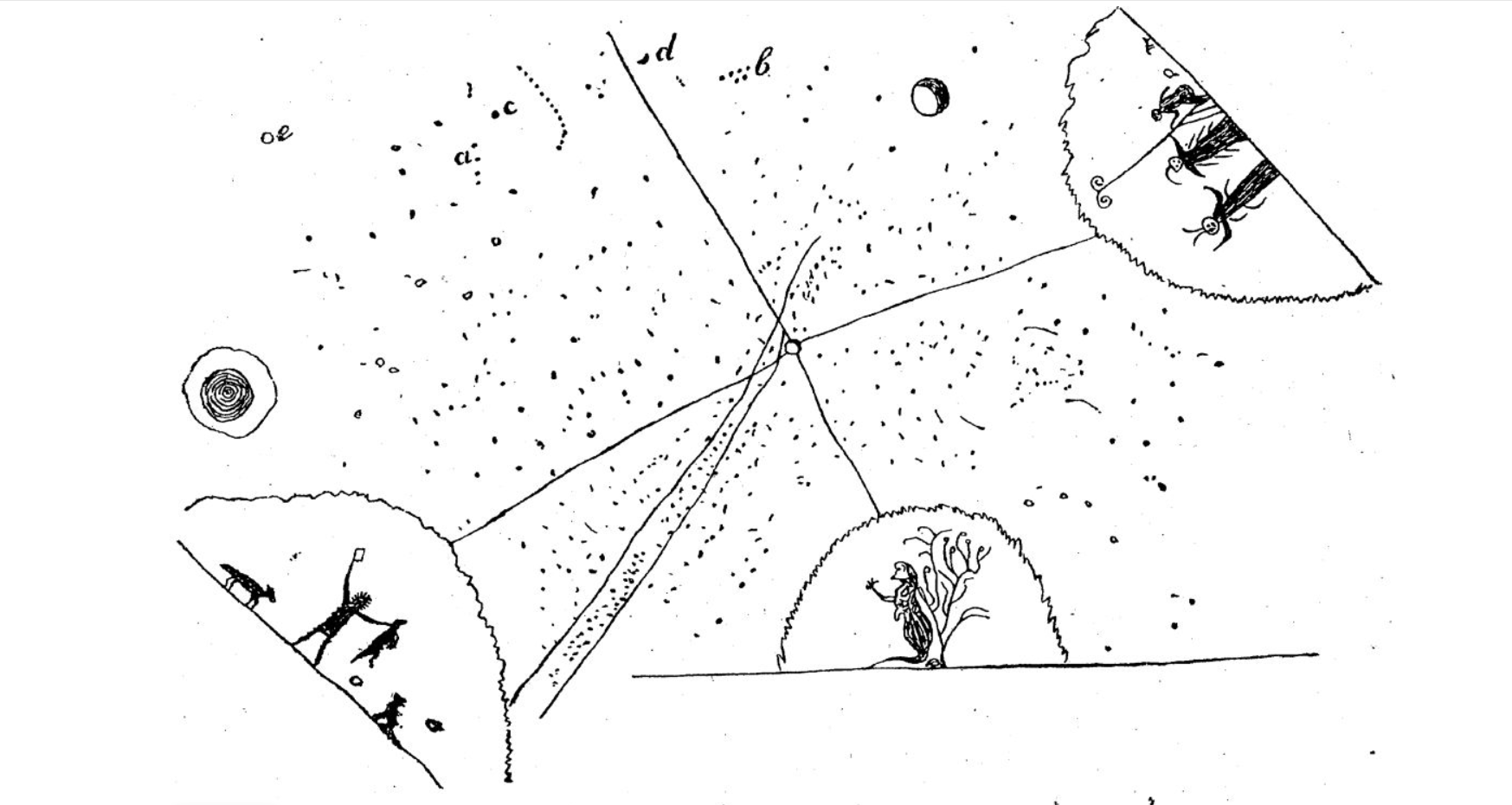

Топологическая сложность несет в себе сложные формы перспективизма, высвечивающие характерность связывания «миров» Вселенной: с одной стороны, значимой оказывается проявленность «мира» в той или иной перспективе; с другой, — духи претерпевают преображения в ситуации взаимодействия. Именно поэтому «люди, шаманы и духи в своих взаимных отношениях совершенно лишены какой-либо определенности размера». [3] В. Г. Богораз приводит следующее высказывание чукотских шаманов: «Трудно понять, какие бывают духи, большие или маленькие. Посмотришь на духа — и он меньше мошки. Посмотришь опять — и он уже ростом с человека. И вот погляди: он уже сидит на утесе и ноги его стоят внизу на песке. Приглядись к нему ближе: он кажется не больше пальца. Погляди на него издали, сквозь легкий туман — и он высится, как целая гора». [3] Духи в ситуации взаимодействия, оставаясь онтологически теми же самыми, приобретают иной размер, так как процедура их переноса из одной перспективы видения в другую вызывает их преобразования, подобные трансформациям в проективной геометрии: «вещи» обретают совершено иное звучание, значимость, оказываясь в иной системе координат: «Дух, нападающий на человека, ужасный охотник за душами, является огромным, гигантским, а люди и их души, напротив, являются малыми. Тот же самый дух, побежденный, укрощенный шаманом, напротив того, является маленьким, даже крошечным». [3]

В отличие от гомогенного времени новоевропейского «мира» время в традиционных «мирах» — неоднородно, и «никакого абсолютного времени вообще не существует». [3] Многоуровневая структура «мира» предполагает, что каждый из уровней обладает своей темпоральностью, отличающейся от других векторной направленностью, стилем интенсивности, фигуративностью. Отмечая неоднородность временности традиционных «миров», М. Д. Ахундов приводит следующее наблюдение: «…камлание шамана может занять несколько часов по земному времени, но за это время он умудряется побывать на нескольких уровнях мира, гоняется за злым духом, вступает с ним в единоборство и, победив, возвращается на землю, т. е. на территорию своего клана. По внутренним часам магического действия могло пройти очень много времени — больше, чем отведено человеку на жизнь, но шаман после камлания предстает перед соплеменниками хотя и уставшим, но не постаревшим на многие годы». [1, с. 54] М. Д. Ахундов подчеркивает, что в данном случае в иные «миры» отправляется «вневременной ингредиент человека» — его «нетленный сверхъестественный двойник». Иные последствия в темпоральном отношении может иметь посещение «чужих» «миров» для самого человека, о чем свидетельствует очень характерный чукотско-эскимосский миф: «…странник отправляется в далекие иноуровневые страны и по прошествии двух-трех лет возвращается домой. Он застает поразительпые перемены: дом разрушился от ветхости, а дети превратились в седых стариков — по местному времени прошли многие десятилетия. Увидев своего старого сына, молодой странник падает замертво и рассыпается в прах от ветхости — им овладело земное время». [1, с. 55] Пока герой мифа жил в «других» мирах, его жизнь проходила в соответствии с конститутивными принципами этих — «чужих» «миров», и темпоральные метрики его «мира» были заблокированы. Но когда он возвращается в «свой» «мир», в момент возвращения на него обрушиваются все пройденные года. Иными словами, обитание странника в «чужом» «мире» обеспечивалось своего рода «темпоральным кредитом» в его родном «мире», за который ему приходится расплатиться. По сути, все это время он находился под властью времени «своего» «мира».

Все-таки представляется, что сюжет, который разбирает М. Д. Ахундов, связан с определенными этническими мифологемами: в одних случаях, путешествие по «чужим» «мирам» заканчивается мгновенным старением и смертью, хотя в других случаях, связанных с другими мифологемами, странник возвращается молодым в «свой» «мир» и проживает в нем «долгую и счастливую» жизнь. Так, в русской народной сказке «Финист-ясный сокол» Марьюшка встречается со своим суженым Финистом-ясным соколом, но оказывается разлучена с ним в результате происков сестер. Героиня отправляется на поиски возлюбленного, которые должны длиться до тех пор, пока она не износит три пары чугунных башмаков, не сотрет о траву трое чугунных посохов и не изглодает три каменных хлеба. Понятно, чтобы выполнить это условие требуется весьма продолжительное астрономическое время. Марьюшка доходит до «вовсе чужой» земли, ее самого края, и отведенное на поиски суженого время проходит. Оно проходит, и, наконец, — происходит встреча возлюбленных и узнавание. Марьюшка и Финист-ясный сокол возвращаются в дом ее отца, где они, собственно, и встретились, и играют там свадьбу. При всем том, не смотря на все перипетии, герои сохраняют свою молодость и красоту. Дело в том, что в этом сюжете любовь Финиста и Марьюшки оказывается событием, охватывающим их и в то же время парирующим течение времени, которое касается вещей, предметов и т. д. Этому времени прежде была подвластна и сама героиня, но затем изъята из него событием любви к существу из «другого» «мира», причем «мира» волшебного. Время, буквально по Аристотелю, «точит сущие», — башмаки, посохи, но оно не способно захватить героев. [11, с. 97–116]

Как замечает В. Г. Богораз, вообще архаическое сознание «не чувствует особой склонности подчеркивать относительность времени путем расширения или сжатия одного и того же промежутка. Можно, напротив, сказать, что восприятие времени вообще отвергается, отбрасывается прочь при самом созидании общего шаманистического восприятия вселенной». [3] Следствием этого является «лоскутный» характер мифологического пространства и то, что перемещение из одного locus’a в другой может протекать вне времени, — в «пространстве-времени», или в «четвертом измерении» пространства. [3] Причем, попадая на новое место, объект может обретать иной облик и даже иное имя. Именно это объясняет, что «одно и то же лицо, существо, бытие — представляется имеющим несколько ипостасей, раздельных, но все же совпадающих. Эти различные формы ничуть не чередуются, сменяя друг друга в определенной последовательности. Они существуют одновременно или, лучше сказать, вневременно. Они как изнанка и лицо ткани, как верхняя и нижняя поверхность одной и той же плоскости. Люди — звери. Звери — люди». [3] Именно это объясняет амбивалентность образов духов в архаических «мирах». Например, мыши, обитают на «нашей» земле, но где-то существует особая мышиная область, где эти самые мыши живут в какой-то иной ипостаси бытия: имеют жилища, запасы, орудия, утварь, справляют обряды, приносят жертвы. [3] Касатки, по чукотским представлениям, — это люди-охотники, и даже более того, в отношении людей они являются подателями морского зверя, так как «тюлени и моржи боятся касаток и бросаются от них к берегу, где и попадают в область воздействий другого врага, человека». [3] Горностай — это «статный молодец в белой одежде, прекрасный и ловкий охотник». [3] Ворон, устроитель мира — это и ворон, и вместе с тем — человек: «Тело у него человечье, голова воронья, с правой стороны рука, а с левой крыло». [3]

При этом в архаических «мирах» полиморфность присуща не только богам, но и всем другим сущим. Вещь может выступать и обиходной утварью, но в то же время, пронизанная потоками сакральных сил, может явить совершенно иные лики, представая как скрепа между «миром» людей и «мирами» богов и духов или как явленность священной мощи, иерофания. Шаманский чум — это не только «машина для жилья», по выражению русских конструктивистов 1920-х гг., но и модель структурности Вселенной. Дерево — это и проход, своего рода «лифт» в «верхние» и «нижние» «миры». Также «вратами» в миры иные мог становиться шаманский очаг. [7, с. 3–22] Соль же, напротив, «запирает врата» между человеческим «миром» и «чужими» «мирами», она является оберегом, вызывая страх существ потусторонних. Именно поэтому в дни похорон и поминальных обрядов восточные славяне готовили для душ умерших пресную пищу. Общеизвестный факт, что хлеб также воспринимался не просто как «пищевой продукт», но и как образ божественного Солнца, Хорса, Ярилы, как «доля» и «счастье», как оберег отдельно от соли и вместе с ней. [2; 6] Подобная многозначность хлеба и соли обеспечивает их задействованность и значимость в гостевом ритуале.

Вполне допустимо, определить логику мифа, вслед за Ж. Делезом и Ф. Гваттари, как логику коннекции, так как мифическая концепция действительности строится на связанности родством всех сущих, которое носит онтологический и сакральный характер. Причем символическая связанность является пониманием мира, его феноменальности как проявления определенных сил, что придает логике мифа магические обертоны. Мифизм порождает инвокативно-миметическую интенцию, которая словом вызывает к жизни и которая уподобляет, не отождествляя, а потому и преображает и «миры», и их обитателей. Именно поэтому такую важную роль во взаимодействии архаического человека с «миром» играют заговоры и заклинания, которыми наполнена вся его жизнь. При этом, как замечает Богораз, заговор — это «символическое действие, условная формула в драматическом, активном воплощении». [3] Как минимум, его нужно произнести, однако существуют и «драматические обряды», представляющие собой актуализации заговоров. Одним из ярких примеров подобного драматического действия является так называемое «воскрешение зверей», убитых на охоте, подробно описанный В. Г. Богоразом. У эскимосских, чукотских, коряцких и камчадальских народов проведение этого обряда было связано с благодарственным праздником голов и с китоловным праздником. На этих праздниках головы или черепа зверей, убитых в течение известного периода времени, целые мороженые туши или, наоборот, мелкие частицы, взятые от каждой туши, раскладываются на шкурах или на травяных циновках перед самым огнем, и представляются «гостями» праздника. Их украшают длинными пучками мягкой травы, меховыми кисточками, разноцветными полосками кожи. «Гостям» подносят разного рода мясо, полураскрытые пасти зверей и надрезы на их тушах набиваются рыбьей икрой. Люди восклицают: «Скажите своим братьям, что в этом доме хорошо принимают гостей! Пускай они тоже придут. Мы угостим их не хуже, чем вас!» После того «гости» отдыхают, и в доме должно быть совершенно тихо, чтобы не разбудить их. Затем начинается новый акт, во время которого участники праздника разделяются на две группы: одна, состоящая из женщин, представляет «гостей», то есть зверей; другая, состоящая из мужчин, представляет охотников. Женщины пляшут. При этом они визжат и лают пo-лисьему, храпят по-оленьему, ревут по-медвежьи, воют по-волчьи, представляя зверей. Мужчины топают ногами и кричат: «Не мы вас убили!» «Нет, нет, нет!» — отвечают женщины. «Камни скатились с высоты и убили вас!» «Да, да, да!» — подтверждают женщины. После того хозяин и хозяйка собирают черепа, кости и всякие частицы зверей и все это выносят наружу. Кости и обрезки сухопутных зверей оставляют в поле, птичьи косточки подбрасывают вверх, китовые, моржовые, тюленьи и рыбьи частицы и кости бросают в море. Люди при этом восклицают: «Тюлени ушли в море! Кит ушел в море!» Таким образом достигается воскрешение убитых зверей, примирение с ними и, наконец, обеспечивается их, а также их братьев и товарищей, возвращение в «гости» к охотникам. [3] И происходит это благодаря тому, что архаический «мир» гетерогенен, и, вместе с тем, он един.

Сегодня вполне очевидно, что природа «не пассивна и не однокачественна: ее реакции на взаимодействия не описываются в строго динамических закономерностях; ее ответы во многом непредсказуемы, необратимы» [10, с. 22]. Взаимодействие общества и природы получает описание не как субъектно-объектное, но как отношение двух активных и равноправных начал, где нет места для иерархии, «на вершине [которой. — Ю. В.] находятся Бог, ангелы и человек, ниже — млекопитающие, птицы, рыбы и насекомые, а совсем внизу моллюски». [8] «Новыми материализмами» (теорией ассамбляжа Ж. Делеза и Ф. Гваттари; акторно-сетевой теорией М. Каллон, Б. Латура, Дж. Ло; виталистским материализмом Дж. Беннет) предлагается эпистемологическая перспектива видения «мира» как некой сети, где действуют не субъекты и объекты, но акторы, значимые участники, требующие отношения заботы, причем ими могут быть не только люди, но — любые объекты, human- и non-human-beings (артефакты, технические комплексы, животные и др.). [8] Однако, думается, преимущество остается на стороне идеи концептуального обращения к «архаике», так как она предполагает не приведение в действие некоего спекулятивного проекта, а лишь расчистку «блистающих оснований» (Ф. Ницше), «иного» самих себя, занесенного толстым слоем цивилизационных наслоений. Хотя прошлое сегодня и прочитывается на кодах настоящего, хотя на его явленность в «бытийственной чистоте» и налагается табу, оно не аннигилируется, а продолжает существовать как «темпоральное бессознательное», так или иначе определяя действующее «настоящее». Конечно, речь при этом не идет о возвращении к архаике. Однако само промысливание «архаического» предполагает не только деконструкцию объектно-субъектной эпистемы, но и «введение в рефлексивные процедуры новых образований, которые называют по-разному: объяснительные концепты, конструкты, мысле-образы, полисемантические операторы, маркеры ситуаций и т. д.» [10, с. 12] Таково понятие «судьбы», например, которая, по мысли Ю. С. Степанова, С. Г. Проскурина, «… с одной стороны, выступает как „чистый“ концепт, а с другой — как концепт, который как бы „материализуется“ в виде представлений о материальных предметах — палочках-жребиях, весах, прядомой нити, алфавитной записки и т. п.». [цит. по: 10, c. 12]. В отличие от знаков, воздействие символов всегда провокативно. Можно сказать, что такого рода концепты, относящиеся к константам человеческого бытия, нудительно втягивают в новую оптику видения современного «мира» и, выражаясь словами В. В. Савчука, задают «интонацию, уместную для разговора» о нем [10, с. 11].

Список литературы:

1. Ахундов, М. Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, перспективы. — М.: Наука, 1982. — 223 с.

2. Байбурин, А. К., Топорков, А. Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л.: Наука, 1990. — 167 с.

3. Богораз (Тан), В. Г. Эйнштейн и религия: применение принципа относительности к исследованию религиозных явлений // Lib.ru: «Классика». — URL: http://az.lib.ru/t/tanbogoraz_w_g/text_1925_einshteyn.shtml?ysclid=loltm97gq3221697935 (дата обращения: 07.11.2023).

4. Делез, Ж., Гваттари, Ф. Что такое философия? / пер. с фр. и послесл. С. Н. Зенкина. — М.: Академический проект, 2009. — 261 с. — (Философские технологии).

5. Женетт, Ж. Пространство и язык / пер. Е. Гальцовой // Женетт Ж. Работы по поэтике. Фигуры: т. 1-2. — Т. 1. –М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. — С. 126–131.

6. Лаврентьева, Л. С. Соль в обрядах и верованиях восточных славян // Сборник Музея антропологии и этнографии. — СПб., 1992. — Т. 45. — С. 44-55.

7. Предисловие. Мир шамана и ритуальные практики народов Сибири // Шаманизм народов Сибири. Этнографические материалы XVIII–XX вв.: хрестоматия в 2 т. — Т. 1. — 2-е изд., испр. и доп. / сост., вступ. ст., исслед., прилож., заключ., подбор ил. Т. Ю. Сем. — СПб.: Филологический факультет СПбГУ; Нестор-История, 2011. — С. 3–22.

8. Рахманинова, М. Д. Новые онтологии: человеческое и нечеловеческое // PPT онлайн. URL: https://ppt-online.org/914976?ysclid=lomqjuqulq485812055 (дата обращения: 07.11.2023).

9. Савинов, Д. Г. Тунгусский «триумвират» (к вопросу о профессиональном факторе лидерства в архаике) // Теория и методология архаики. Лидерство в архаике: Условия и формы проявления / отв. ред. М. Ф. Альбедиль, Д. Г. Савинов. — СПб.: МАЭ РАН, 2011. — С. 68–77.

10. Савчук, В. В. Кровь и культура. — 3-е изд., испр. и доп. — СПб.: Академия исследования культуры, 2020. — 288 с.

11. Финист-ясный сокол // Солдат и царица: народные сказки в пересказе А. П. Платонова. — М.: Российское книжное обозрение, 1993. — С. 97-116.