Артюр Адамов. Человек и дитя. Главы из книги

В Jaromír Hladík press вышел роман-дневник Артюра Адамова «Человек и дитя» в переводе и с примечаниями Анастасии Захаревич. Артюр Адамов (1908–1970) — французский драматуг армянского происхождения, один из создателей театра абсурда, фигура не менее значительная, чем Ионеско и Беккет. На русский язык его пьесы почти не переводились. Его автобиографическая проза не переводилась вообще. Роман-дневник «Человек и дитя» написан на койке психиатрической лечебницы в качестве логотерапии: Адамов много лет страдал неврозом и депрессией, усугубленными алкоголизмом и зависимостью от барбитуратов. Повествование, несущееся сквозь шесть десятилетий жизни Адамова, нанизывает на свой пунктир самые значительные имена и явления истории модернизма первой половины ХХ века.

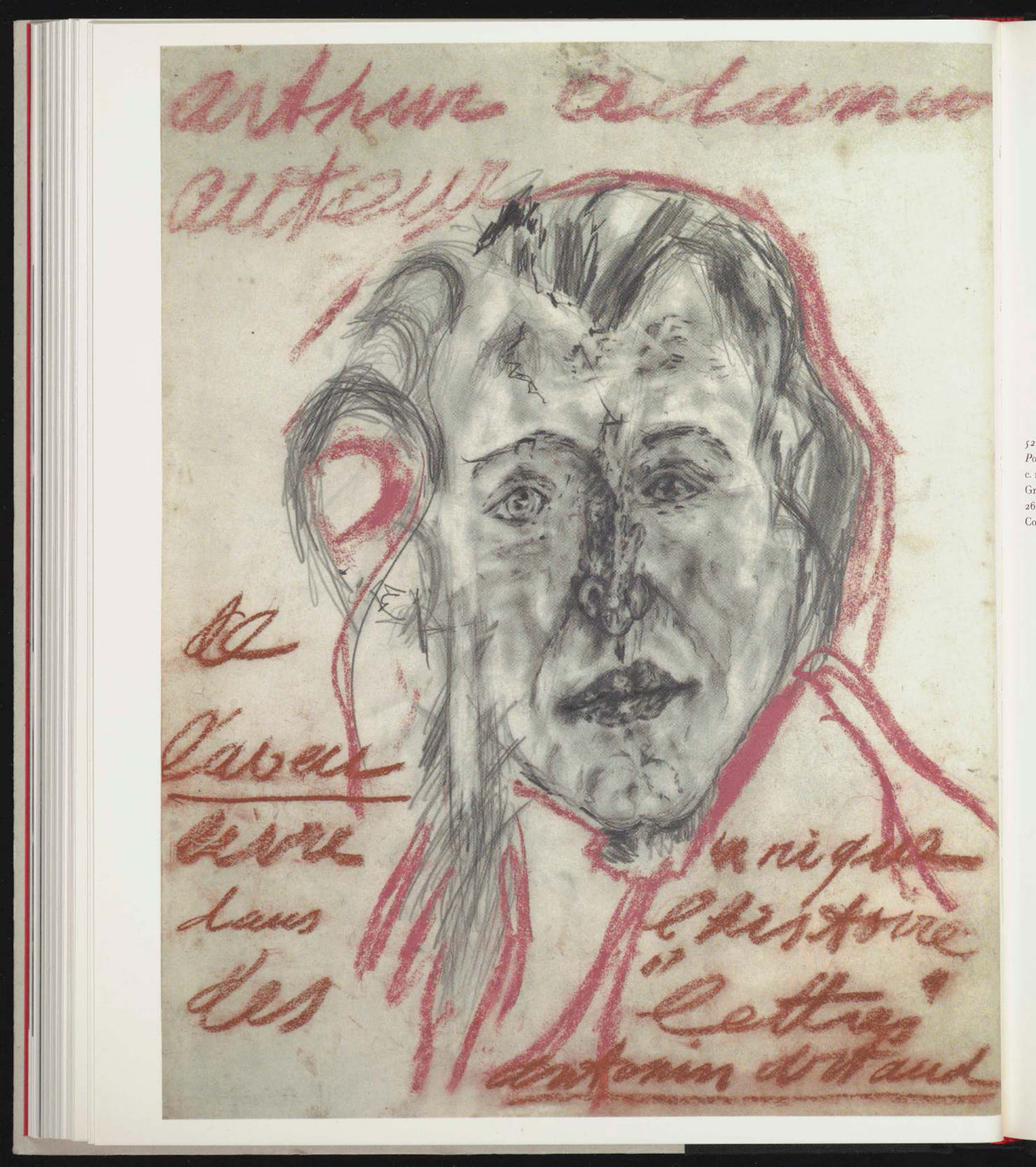

Монпарнас. И сразу Арто

Осень 1927 года. Теперь я днюю и ночую в квартале Монпарнас, чаще всего в кафе «Ле Дом», оно вообще не закрывается. Однажды, заключив дурацкое пари, мы с Виктором проторчали там сутки кряду.

«Ле Дом», этот неописуемый табор, где клубится дым, окурки вываливаются из блюдец на столы, где разложены газеты на всех мыслимых языках и разлит кофе со сливками, где собираются бездельники, настоящие паразиты, настоящие творцы, творцы мнимые и проводят время в разнообразных рассуждениях (рассуждать на Монпарнасе — самоцель). Тут и поэзия, и живопись, и политика — всё подряд.

Реплики от стола к столу. Мужеская братия вьется вокруг фемин всех национальностей, красивых и не очень, но непременно оригиналок, одетых с полным пренебрежением к последним пискам моды. Одна — типичный Тулуз-Лотрек, другая — Рейнольдс.

У многих завсегдатаев «Ле Дом» — американцев, англичан, австралийцев, — судя по количеству мелочи, денег много; перепадает и нам.

Прекрасные лица Блена, Джакометти, Арто. Всех троих я встретил в «Ле Дом».

«Игра снов» Стриндберга, первая громкая постановка «Театра жестокости». Дальше — «Ченчи».

Чтобы извиниться перед своими давними друзьями-сюрреалистами — получение субсидии от шведского посольства сродни преступлению, — Арто, выйдя на сцену перед опущенным занавесом, объявляет: «Действие происходит в Швеции, то есть нигде». Парафраз Жарри не по вкусу одному высоченному шведу в партере. Он встает со словами: «Всем шведам покинуть зал». На том и выходит. Его примеру следуют еще с десяток шведов. Затем подскакивает датчанин, коротышка, практически карлик: «Датчане, делай как шведы!» Выходит, но ни один датчанин больше не объявляется, зал хохочет.

Поль Валери, в ложе, с богато одетой дамой, освистан презренными сюрреалистами. Они скандируют: «Валери, пошел в пень!»

С балкона раздаются призывы посерьезнее: «Долой Францию, долой Швецию!» В зале оторопь, затем смех.

На этот раз встает старик в черном рединготе, негодует, жестикулирует: «Да здравствует Франция! Да здравствует Пеги!» Смех пуще прежнего.

На сцене Антонен Арто в роли офицера, с огромным букетом цветов в руке, стучит в запертую дверь, лупит что есть мочи, зовет: «Виктория! Виктория!» Она не появится (Стриндберг новатор).

В зале вопли «Да здравствует Ленин!», «Да здравствует Троцкий!», «Даешь Советы повсюду!».

Несколько сюрреалистов доставлены в районный комиссариат. Там они не пробудут и часа, их отпустят по звонку младшего Пенлеве.

Париж свободный. Снова Арто

1945 год. Париж. Узнаём о существовании лагерей смерти, кремационных печах. Некоторое время стыдно за неучастие в Cопротивлении. А что, антигерманцы, как Мориак, Арон, Сент-Экзюпери, не в счет? Сравнение, конечно, с натяжкой: хотелось оправдаться.

Советы освобождают Элеонору из Освенцима, она возвращается в Париж.

Отправка ее эшелона в лагерь. На Страсбургском вокзале толстая медсестра-немка стирала салфеткой помаду с губ депортируемых: позор.

В лагере для интернированных Маутхаузен умирает Крамер.

Выходит «Признание». Что за глупость — пользуясь сплошь метафизическими избитостями, оправдываю свое сексуальное поведение! «Признание» — это: я пал, Бог пал — вознесение близко.

Мы с Мартой находим деньги, будем издавать журнал, название — «Новое время». Авторы: Ноэль Ру, Превер, Рене Шар, Арто, Роже Жильбер-Леконт…

Теоретические тексты — путаные, пустые. Очень красивые стихи.

Изабель в Париже, одна. По-прежнему богата — любовница какого-то лондонского промышленника. Красивое лицо в веснушках, которое я так любил, оплывшее от алкоголя.

Литературные пристрастия Изабель не изменились. Любимые авторы по-прежнему Свифт и Лотреамон. Верна она и друзьям, часто навещает художника Бальтюса.

На улице совершенно случайно встречаю Жизель. Она все еще живет с человеком, с которым отправилась защищать Мадрид. Она усыновляет ребенка Югетт.

От приятельницы, вернувшейся из Марселя, узнаю, что Бадуле, сопливый говнюк-легавый с «Массилии», недавно был убит. Его не ограбили, бумажник остался цел.

Читаю «Тошноту» Сартра. Книга мне понравилась, нравится до сих пор.

Мы с Мартой решаем навестить всеми забытого Антонена Арто, он «на лечении» в психиатрической клинике в Родезе, еще с начала войны.

Находим его обессиленным, исполненным ужаса. Как-то раз он роняет при нас книги, принадлежащие директору клиники, доктору Фердьеру (автор — Жерар де Нерваль!). Хочет их собрать, не справляется, дрожь во всех членах, мы ему помогаем.

Он рассказывает, как ему живется в Родезе, ругает доктора Фердьера — тот его запугивает: «Если не будете хорошо себя вести, господин Арто, продолжим делать электрошок».

На обратном пути в поезде Марта плачет, и мы с ней клянемся друг другу забрать Арто из Родеза. Сделать это удается благодаря залогу в миллион с

Пьер Брассер проводит аукцион. Дарители: Брак, Пикассо, Джакометти, Сартр, Симона де Бовуар… Торги в пользу Антонена Арто в театре Сары Бернар. Участвуют Жуве, Руло, Дюллен, Кюни, Блен…

Незабываемый голос Колетт Тома, читающей наизусть в темноте — авария, нет электричества — стихотворение Арто.

Арто: лицо дергается от тика, нервное, сморщенное, беззубый рот, из которого вдруг вырывается зычный, пронзительный голос.

Тонем в его словах.

Антонен Арто в лечебнице в Иври. Ему там неплохо, он часто остается на вторую половину дня, работает. Его стол изрезан перочинным ножом. Марсель Бизьё беспокоится. Если обращаться так со столами в кафе, недолго оказаться в Родезе. Арто улыбается: «Да ладно, Бизьё, я режу столы только во

„Флоре“ и „Дё Маго“», — в этих двух кафе его хорошо знали, там он успел собрать небольшую придворную свиту.

Какой бы еще привести пример деликатности и чувства юмора Антонена Арто? Такой, пожалуй. Как-то вечером у Марты и Мишеля он не может остановиться, поносит своих гонителей — далай-лам, каких-то посвященных, всевозможных магистров-эзотериков. Я теряю терпение, говорю, что его враги — лишь те, кто зол на него оттого, что им до него не подняться. Если заговоры существуют, то затеваются они здесь, в Париже, а не в мифическом Тибете. Арто не произносит ни звука — я уже подумал, что он меня не простит. Но через несколько дней встречаю его на рю Бонапарт, он улыбается, берет меня за руку: «Слушайте, Адамов, а ведь так в последний раз спорили персонажи Достоевского».

Пишу репортаж для газеты «Борьба» («Борьбу» тогда еще можно было читать, директором был Клод Бурде) — об испанцах, которых всё еще держат во Франции.

Вечер Антонена Арто в театре «Вьё коломбье». Арто роняет записи, собирает их на полу, что-то бормочет; он очень бледен.

В зале гробовая тишина, Арто внушает уважение.

Помогаю подняться на сцену Жиду, он хочет обнять Арто.

Теперь у Антонена Арто нет недостатка в морфии. Он знает, что с этого дня обречен. Верно, тогда же он определяет, что у него рак.

Его последние стихотворения прекраснее всего, что написано прежде, никаких проклятий.

Мы с Виктором в квартале Ле Аль. Виктор не хочет подниматься к проститутке один — я должен быть вместе с ним, чтобы проститутка начала с моего уничижения.

Самоубийство Антонена Арто хлоралем (это химическое оружие).

Дом терпимости мадам Полетт — по совету Жоржа Батая.

Мои суеверия — ритуалы, которые необходимо совершить, особенно вечером перед сном, — множатся и все больше усложняются.

Увиделся с Ирен, она по-прежнему живет с Жаном С.

Когда-то в двадцатилетнем возрасте Жана С. усыновили богатые покровительницы, занятые поисками мессии. Он смотрит вам прямо в глаза, как будто вы с ним сообщники и вместе призваны Всевышним.

Увиделся также с Агатой: она не изменилась, по-прежнему мирно ждет смерти. Но теперь у нее ребенок: девочка, похожа.

У выхода на станции метро «Мобер-Мютюалите» просит милостыню слепой. Проходят две щебетуньи, обычная пустая болтовня: «Я закрыла глаза, было так хорошо». Не замечают слепого, толкают его, он чуть не падает. И вот идея пьесы, которую я хочу написать: «Пародия». «Мы все как в пустыне, никто никого не понимает» (сравнить с Флобером).

Спрашиваю себя, смогу или не смогу закончить

«Пародию». Мучительно ищу тональность для персонажей — не приходит. Отчаявшись, засыпаю прямо в одежде, не хватает сил даже разобрать постель.

Затем как-то утром рождается характер «служащего», на следующий день — характер Н., еще через день — характер Лили. Теперь уже не волнуюсь, характер четвертого важного персонажа, «журналиста», проявится четвертым утром; но на четвертое утро просыпаюсь — и ничего. Так и не найду.

«Пародия» — пьеса с шаткой конструкцией, но это моя пьеса, первая — значит, насыщенная, правдивая.

Марта знакомит меня с Жаки Т. — той самой, кого я люблю, той, кто станет «Бизоном».

Адамов, Беккет, Ионеско

Зима 1954 года. Критики уже давно соединили мое имя с именами Беккета и Ионеско. Мы, все трое, родились не здесь, все трое разбередили благодушное нутро старого буржуазного театра. Соблазн был велик, критики поддались.

Я бы солгал, сказав, что наша troïka на первых порах не доставляла мне некоторого удовольствия. Пусть я так и не помирился с Ионеско, а с Беккетом общался ничтожно мало, теперь, вступив в круг «соучастников», я был не один. Сбылись ребяческие мечты. И казалось, что так будет легче добиться победы. Но постепенно, работая над «Пинг-понгом», я начал крайне сурово оценивать свои первые пьесы и совершенно искренне критиковать «В ожидании Годо» и «Стулья» по тем же причинам. Так называемый «авангард» уже представлял для меня удобный отходной путь, уводящий от настоящих проблем, слова «театр абсурда» начали раздражать. Жизнь не абсурд, она сложна, просто очень сложна. Все требует огромных, несоизмеримых усилий.

«Пинг-понг» — намеренно обманное название, настоящий главный герой — электрический бильярд. Мне хотелось, чтобы в пьесе все строилось на одержимости этим бильярдом, чтобы он был в центре всех тревог, ностальгических воспоминаний и честолюбивых устремлений.

Отчуждение, опредмечивание человека в плену у общества, в котором игровой автомат блистает, царит, властвует. Здесь еще до конца не ясно, что за общество он олицетворяет, но, несмотря на эту мою полуосознанную, полуневольную неопределенность, виновного распознать легко: это капитализм, его система. Гольдман совершенно справедливо заметил это в одном разговоре, в Руайомоне. Роб-Грийе, разумеется, негодовал.

Изначально идея «Пинг-понга» оформилась у меня на станции метро «Мабильон», где я играл с автоматом под названием «Полет на Луну». Игрок должен был, изловчившись, забросить на Луну ракету, тогда автомат переливался огнями, партия была выиграна.

С этим автоматом на станции «Мабильон» я упражнялся каждый день. И вскоре уже без него не мог. В тот большей частью счастливый период я очень редко появлялся в квартале Ле Аль в поисках шлюх. В сущности, хорошим клиентом, «папиком», я становился для них, только когда все шло плохо. Почувствовав, что все валится из рук, я хотел, чтобы и тело мое так же провалилось куда-нибудь с треском.

И все же прискорбно, когда ты по-прежнему обречен на «вторники в „Л’Эвр“». Как же я ненавидел эти вторники! Почему не играть меня каждый день, как других? Дни недели я перечислял так: понедельник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Вторники пропускал, друзья смеялись.

Я продолжал писать «Пинг-понг», с изумлением обнаруживая, что в театре, как и в жизни, вещи можно называть своими именами. Опыт «Профессора Таранна» пошел мне пользу. Перенося на сцену сон, я отбросил смущение и дерзнул, например, вставить слово

«Бельгия». Разве не его услышал я в ночи? И это облагораживало его звучание. Не было бы «преданного Рафаэлю» Сютте, одного из персонажей «Пинг-понга», заказывающего выпивку, если бы я сначала не написал

«Профессора Таранна». Разбег удался, я смог воспарить.

Но как же я намучился с «Пинг-понгом» и как измучил Бизона! Помню, как-то ночью она вдруг разревелась. Ей было непонятно, как я выстрою внятные, живые связи между всеми персонажами пьесы и каждого из них свяжу с автоматом.

На следующий день мы взяли лист бумаги и всё начертили. Конечно, это был только первый шаг, теория, но когда теория ясна, дальше — практика.

Лето в Италии. Осматриваем Неаполь, жуткий гигантский квартал, простирающийся от вокзала до площади Данте.

Выставленные в переулках овощи лежат там неделями, если не месяцами, все порченые (кто их купит? здесь у всех в кармане ни лиры). Прельстившись гнилью, летучие мыши носятся низко, почти задевая людские головы. Крысы выглядывают из стоков, и среди всего этого, прямо на земле, завернувшись ночью в газеты, — мужчины, женщины, изможденные, осоловелые.

Мы как зачарованные кружим по переулкам нищеты.

Цветы в нишах, где выставлены Мадонны.

Маленький мальчик наливает нам белое вино. Бутылка тяжелая, ему не хватает сил; от истощения он ее еле держит.

Бедно одетая девушка, спит, трамвай, цветы на коленях.

Голые дети резвятся в грязной воде, на поверхности разлит мазут и плавают ошметки спагетти. Мы смотрим на них с террасы ресторана, «роскошного» для неаполитанского побережья.

Пятнадцатое августа, Успение. Ярмарочные гулянья, импровизированные подмостки.

Занавес открывается, сидит заплывшая старуха; справа и слева два карлика.

Старуха задирает платье и выставляет ляжки, белые, жирные, омерзительные. Карлики дружно тычут в них указательными пальцами. Занавес.

Театр жестокости выходит на улицу.

Весна 1955 года. Рене-Жак Шоффар убеждает Жака Моклера поставить «Пинг-понг». Моклер ни черта не понимает в пьесе, но

Кристиана Ленье, исполняющая роль Аннетты, представляет мне в «Руаяль-Сен-Жермен» свою преемницу, Эвелин Рей.

Эвелин, бледная, хрупкая, мы с ней потом очень долго дружили и особенно любили ее за мужество.

Она заикалась так же, как ее мать, и изо всех сил боролась с заиканием, поборола, стала актрисой. Эвелин, покончившая с собой, приняв снотворное, отчаявшись стать великой актрисой.

Кристиана и Эвелин, такие разные Аннетты, но мне они обе нравились.

Шоффар — замечательный Артюр.

Генеральная репетиция «Пинг-понга». Вижу, что в зале весело. Слышу — смеются, начинаю верить в успех. И не я один. В «Ла Шоп» после спектакля Клод Бурде и Вайан говорят: «На этот раз дело в шляпе». Им нравится пьеса, они за меня рады. И тут я вижу черную кошку; с этого мгновения жду только провала. Так и есть. Почти все рецензии — не считая отзыва Жака Лемаршана, который говорит о моей тонкости и чувстве юмора, — сдержанные или даже откровенно ругательные. «Пинг-понг» не продержится на афише и двух месяцев.

Кажется, именно тогда я отчаялся, поверил, что это судьба, что неудачи идут за мной по пятам. И был недалек от истины.