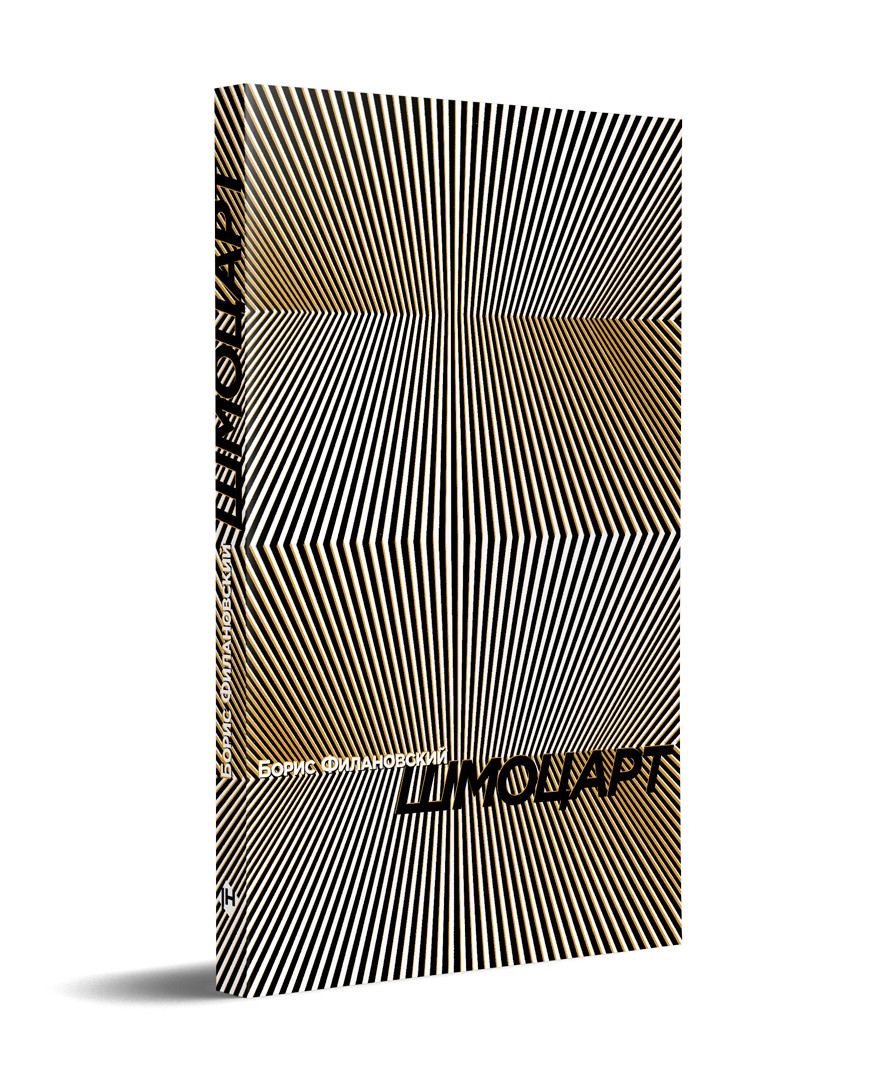

Борис Филановский. Шмоцарт

В конце апреля Издательство Яромира Хладика выпустит книгу композитора Бориса Филановского «Шмоцарт». Это профессиональный дневник человека, одержимого музыкальным временем и временем вообще: его синтаксисом, его формальной ограниченностью и безграничной делимостью, его вертикалью и горизонталью, его синтагматикой и парадигматикой, его необратимостью и открытостью, его психологическими масками — памятью и забыванием, паникой и скукой, его способностью обличать и обезличивать, его интеллектуальным, социальным и биологическим масштабами. Книгу можно предварительно заказать на сайте издательства.

* * *

Леша Сысоев написал, что чувствует невозможность реприз. Как настоящий зануда, имею потребность разобрать это высказывание любимого композитора по косточкам. Тем более что 1) я тоже чувствую невозможность реприз и 2) это все требует вербализации именно потому, что «само собой разумеется».

Сначала про психологию. Современный композитор (если он не жулик типа Гласса) чувствует примерно то же, что Леша. А именно: нельзя войти дважды в один поток; что уже случилось в произведении, того не вернешь; время необратимо. Кроме того, есть такая вещь, как композиторская честность: если вещь длится 20 минут, будь любезен сочинить разной музыки на 20 минут, а не на 10.

(Примерно поэтому мы и считаем Гласса жуликом. А некоторые даже считают жуликами вообще всех минималистов. Я бы не был так категоричен, среди минималистов попадаются хорошие люди, у меня даже есть друзья-минималисты.)

Но почему нельзя буквально повторить уже бывшее? Что мешает, кроме предрассудков, которые мы только что осознали и, стало быть, нейтрализовали?

Прежде всего: кто и как определяет буквальность повторения?

Возьмем репризу классической сонатной формы. Человек, не имеющий понятия о сонатной форме, услышит возвращение такой-то музыки; но сможет ли он уловить меру сходства с первым ее появлением? А человек, имеющий понятие, заранее знает, что услышит «то же самое» — и таким образом лучше подготовлен к тому, чтобы просканировать его и попытаться определить, насколько оно оказалось «тем же самым».

(Сонатная форма — самый чистый случай для мысленного эксперимента, потому что в ней происходит самое глубокое преобразование начального материала, и таким образом, материал должен вернуться в

Предположим теперь, что вы слушаете незнакомую пьесу (того же Леши Сысоева) и не имеете априорного понятия о ее форме. Вы, конечно, услышите, что тот или иной материал вернулся (а Леша — потерял совесть). Если у вас есть некоторый слуховой опыт, вы сможете оценить, в какой степени материал варьируется. Если вы эксперт по (современной или Лешиной) музыке, вы прикинете, насколько эти градации повторения/различия органичны для данной пьесы и/или характерны для контекста разной ширины.

Но вообразите, что два проведения материала кажутся вам одинаковыми. Как вы определите, что это действительно так? Я бы даже спросил: где «кажется одинаковым» переходит в «является одинаковым» и обратно? Тут 100500 градаций х 100500 случаев: стиль, жанр, инстр. состав, соотношение материала с др. материалами внутри произведения. Ответ на вопрос — нет, даже не сам ответ, а его возможность — находится в другой плоскости.

Никто не слушает музыку с чистого листа, каждый что-то знает о ней заранее, знакомую вещь мы слышим более подробно, итд. Но самое полное знание имеет тот, кто читает ноты. Только он может сличить два проведения темы и уличить автора в копипасте. Конечный ответ о повторении / различии дает нам только текстовый модус — в том числе потому, что в нем их нечеткость сведена к простому подобию.

Оценить красоту формы, от двухголосного соединения до сонатного allegro, мы по-настоящему можем через текстовое представление. Ибо схватить форму целиком мы умеем только зрением, только оно дает нам наличное бытие предмета. А где темпоральность — там память, fuzziness и информационные потери. Любой честный композитор чувствует себя должником Времени и платит ему проценты, работая над изменением материала в репризах или вообще избегая их. Время навязывает нам нарративный модус.

Психологическая проблема с боязнью повторов — это когда автор проецирует полное знание о собственной вещи на гипотетического слушателя, а на самом деле на свое alter ego. Автор предполагает в такой фантомной фигуре неограниченную когнитивную мощность через соединение обоих модусов, текстового и нарративного, — и стало быть неограниченную скуку от полной предопределенности. Такой реципиент уровня Бог, если бы он существовал где-то вне авторских неврозов, мог бы квантово пребывать сразу в двух модусах — текстовом / визуальном и нарративном / аудиальном. (Кстати, тут есть кого бояться: исполнителей, особенно дирижеров. Но это другая тема.)

Итак, Леша (говорю я нам обоим), не бойся реприз, даже точных. Воруй, убивай Время, копипасть. Никто нам с тобой не указ, никто не это.

* * *

Работал и месяцами злился: что ж я, сука, потею. А сегодня вдруг понял: это ж я, сука, думаю.

* * *

Закончил «Пропевень о проросли мировой» для 10 солистов, хора и большого оркестра. Остаются разные мелочи, ну так, на пару недель работы.

Получилось очень консервативно. Огромная (40+ минут) гармоническая инвенция с тягучими полями омнигармонии, высокой репетитивностью и целиком функциональным, без тембровых раскрасок, оркестром. В нем, например, вообще нет ударных, и это при четверном составе деревянных духовых, 6 валторнах, 4 трубах и 4 тромбонах. Покажите мне совр. (да и не совр.) партитуру для подобного состава, в которой не было бы ударных.

Но я думаю, что их отсутствие — дело естественное и даже в

Он написан как поэтический эквивалент картинам типа «Пира королей». Речь каждого персонажа это самоописание (живописное), и образ возникает из деталей примерно так, как это сформулировала Гертруда Стайн: a sentence is not emotional, a paragraph is. И в картинах Филонова, и в его тексте это складывается — то есть разворачивается — как очень длинное дыхание очень разнородных соседних элементов.

Ударные полезны, когда нужно осложнить структуру, будь то вертикаль, диагональ или вообще звучащая пауза. А у меня получилось, что структуру нужно, наоборот, постоянно обнажать, чтобы дать хоть какой-то шанс ее услышать. Хорошо одетый персонаж не нуждается в фотофильтрах, хорошо сложенный человек не нуждается в одежде, а хорошо организованный скелет не нуждается в мышцах.

Какая-то такая редукция произошла во время работы, и, наверное, она связана с «аналитическим искусством» Филонова, которое на самом деле есть искусство войны и радость патанатома, вскрывающего любую форму и находящего в ней взаимодействие форм следующего уровня.

Приблизил глаз: ой как много такого простого. Отодвинул глаз: чой-то все такое сложное и одинаковое. «Семен Семенович не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом».

* * *

Вы знали, что «Полет валькирий» длится примерно столько же, сколько нужно американской баллистической ракете, чтобы долететь до Европы (с поправкой на темп исполнения — до восточной или западной)? А вот Вагнер, похоже, знал.

* * *

Почему ДДШ (зрелый, условно — с Пятой симфонии, 1937) настолько повлиял на советских послевоенных композиторов. Не Прокофьев, не Рахманинов, не Скрябин или Стравинский, а именно он?

Тут все америки уже открыты-переоткрыты, и тем не менее.

1. ДДШ выработал универсальный стиль.

1.1. Универсальный в самом ремесленном смысле. Он обнаружил и отточил такие ритмические фигуры, такие гармонические ходы, такие мелодические формулы, которые для его слушателей (-коллег, -учеников, -подражателей etc., да и «просто» слушателей) попали в некий перцептивный оптимум. Они оказались, если можно так выразиться, достаточно привычными, чтобы показаться новыми.

1.2. В чем заключался этот оптимум? Думаю, даже поверхностный анализ покажет: эти фигуры, как правило, непривычны только в одном компоненте. То есть изумительное соединение двух гармоний сопровождается элементарной ритмикой, абсолютно неожиданный мелодический ход сияет на фоне непритязательной фактуры итд.

1.3. Подобное распределение — информационный контраст в одновременности — позволяет слуху и даже заставляет слух сосредоточиться на главном и убеждает слушателя в новизне этого главного.

1.3.1. Беря следующую производную: сам характер распределения именно такой, каким обладает условная «классика». Потому что в ней тоже действует комплементарный принцип: если в одном компоненте прибавилось информации, в других (одновременных!) ее убавится.

1.4. Это и есть универсализм зрелого стиля ДДШ и залог его воспроизводимости. Он обладает надстилевыми структурными свойствами; поэтому его можно использовать в рамках разных индивидуальных манер. Точнее, он продолжает действовать изнутри них.

1.4.1. Или даже так: любая индивидуальная манера будет похожа на ДДШ в той мере, в какой эта манера наследует «классике» и хочет/вынуждена ею быть.

1.4.2. То есть индивидуальная манера будет похожа на ДДШ в той мере, в какой она сохраняет музыкально-антропологическую непрерывность.

2. Подавляющее большинство советских авторов сохраняло эту антропологическую непрерывность. Почему?

2.1. Внешний вызов: социум, тоталитарная власть, агрессивная среда, от которой почти невозможно было скрыться.

2.1.1. Есть три типа ответа на внешний вызов: fight, flight, freeze. Почти все советские композиторы выбирали первый.

2.1.2. [Здесь должно быть социопсихологическое эссе про советского человека.]

2.2. Процент тех, кто сохранял антропологическую непрерывность, тем больше, чем сильнее внешнее давление. В СССР оно было настолько сильным, что стало внутренним.

2.2.1. Почти никто даже не задумывался о возможности выбора между fight, flight и freeze. Можно было только сражаться. То есть реагировать на внешнюю силу активно — пусть даже солидаризируясь с / прислоняясь к ней (как это делали многочисленные рядовые члены союзов композиторов).

2.2.3. Тем более что инструмент для сражения, годный каждому, был подготовлен ДДШ в ходе его личного ответа на внешний вызов.

2.3. Когда этот вызов ослаб, стали более вероятными и ответы на него типа flight или freeze. [Уствольская, Тертерян, Денисов, Мартынов — тут широкое поле для антропологических измышлений.]

3. Таким образом, ДДШ — его стиль, воспроизводимость, статус классика — целиком определяется советской эпохой.

3.1. Совок сделал ДДШ тем, кем он стал, в том числе в связи со своим тоталитарно-иерархическим устройством и мобилизационной экономикой искусства. Должен был выделиться _самый главный_ композитор, и с его кандидатурой у совка не было вопросов, начиная с 1937 года.

3.1.1. Тотальность гения напрямую связана с тоталитарностью среды. Второе — средство возгонки и дистрибуции первого.

* * *

Когда какой-нибудь фестиваль или концертный зал просит меня прислать «биографию», я всегда отвечаю, что предпочел бы быть человеком без таковой. (Иногда их даже удается убедить в адекватности этого неформата. Это тем более резонно, что в моей CV нет ничего, чем я мог бы увеличить свой символический капитал — и, стало быть, уверить контрагента, что он не зря выбрал именно меня.)

Чем дальше, тем легче мне отказываться от персональной истории. Ведь чем дальше, тем больше я понимаю, что нет никакого «я». (Будучи объявленным, это понимание как раз увеличивает мой символический капитал, но я не нарочно, оно само так.)

Видимо, настанет момент, когда для того, что я делаю (то есть кем являюсь), перестанет иметь значение не только личная история, но и сама личность. И я понимаю, что все это перестанет иметь значение именно в связи с тем, чтó и как я делаю.

Иными словами: кто есть я, не будет иметь отношения к тому, кто я есть.

* * *

Как же правильно и чисто не быть кем-то, кем тебя предполагает быть делаемое тобой.

Тут что-то не то с грамматикой, да и хуй с ней. Сравните два диалога.

1) Ты сочиняешь музыку, ты композитор? — Конечно.

2) Ты пишешь стихи, ты поэт? — Конечно, нет.

Если ты 1), то как приятно 2).

Но эта чистота дается через грязь, pollutio и высокоотходное производство. До недавнего времени вид чистого листа меня пугал. Теперь он меня оскорбляет и провоцирует.

Специально купил вчера маааленький беззащитный девственный нотный блокнотик и немедленно его осквернил. Чернилами своими. А чего, он сам виноват. Не надо было целку из себя корчить.

Да, это грубо, а чотакова. Ты кто? — Никто. Насильник всегда анонимен.

Но

* * *

Восторженность уязвима. Неприятие уязвимо. Perception is no man’s land, no one’s friend. Когда ты в восторге, то можешь найти силы и время объяснить холодно недоумевающим, у тебя есть мотивация — защитить если не любимое, то хотя бы свои с ним отношения. А если наоборот, так нахуй оно надо, пусть расцветают все цветы, даже пластиковые, мир дружба жвачка, отъебитесь миллионы, спасайся, кто может, кто чувствует.

* * *

Будущее убивает. Не надо думать о будущем.

* * *

Недавно нашел себе занятие еще более бесполезное, чем писать музыку, — писать стихи. Это произошло после сочинения «Пропевня»: видимо, мозг, отдыхая, завернулся как-то не так, ну и еще он, похоже, знает, что хозяину уже немало лет и что в видах общего хозяйского здоровьичка нельзя простаивать; а поскольку никакой композиторской работы в этот момент не было, то вот он и вдарил по словам.

И тут разные интересные возникают перекрестные взгляды себя музыканта на себя (извините еще раз) литератора. Например: если я перестану писать стихи (невелика потеря, но лично мне будет жалко), то уже написанное, скорее всего, исчезнет. Оно останется обособленным, без личной истории, ну и давай до свидания, поскольку читатель (любого статуса, включая коллег и критиков) желает видеть за текстами судьбу поэта. Например, перестать писать в 20 лет и заняться работорговлей — это судьба. А написать сотню текстов и просто перестать — это никакая не судьба.

Вот я и думаю: чтобы держать живыми уже написанные тексты — живыми в буквальном смысле, подключенными к пишущему телу автора, — я должен писать дальше и дальше. Потому что читатель хочет видеть за словами либо законченный корпус текстов, либо постоянно пополняющийся, — то есть мою жизнь, ценой которой я должен купить его внимание, пусть даже эта жизнь проходит через меня пунктиром, давая новый текст раз в месяц или в полгода.

И этого я, конечно, не понял бы изнутри привычного сочинения музыки, где мне — как профессионалу по жизни — обеспечено внимание слушателя.

* * *

Почему поэтический текст стоит в литературной иерархии выше, чем другие тексты. (А также почему поэт бесполезен и социально неустроен, но это так, побочка.) Видимо,

Музыка для немузыкантов это текст, сходный по степени непредсказуемости с поэтическим. Но, в отличие от поэзии, его анализ еще больше затруднен — то есть статус музыки еще более эмблематический. Что мы и видим в высказываниях, например, крупных поэтов, художников итд.

Непонятность — это непредсказуемость на нулевом уровне, очень грубо говоря, нота-нота. То есть постоянная, системная ошибка предсказания ближайшего звукового будущего. То есть, говоря биологически, сигнал о возможной опасности — страх — семантизация страха как присутствия непредсказуемого, «высшего».

Иными словами, высоко ставить поэзию и музыку можно, лишь имея страх перед высшими силами или хотя бы признавая вероятность их наличия. Неудобный вывод для атеиста, но фиг с ним, все понятно, мы пришли через не пойми что к банальности: концепт божества там, где не хватает данных и опыта (learning by exposure) для правильного предсказания событий.

Но интересно, почему этот механизм сохраняется в масштабе тысячелетий. Видимо, когда сапиенс оказывается верхним звеном пищевой цепи и ему больше некого бояться, эволюционная память находит лазейку, чтобы не терять базовое чувство страха: аграрная революция тесно связана с религиозной. То есть поэзия и музыка возникают из встроенных механизмов выживания.

* * *

Читаю Улитина, с ума сойти, идеал полуавтоматического письма (на самом деле нет), нейросети (на самом деле нет), которое и которая не помнит себя в момент написания предыдущего предложения (на самом деле да). Идеал (не)связности, помещающий в фокус само письмо — но не через репетитивность как напр. у Стайн, и не через рекурсию самой описательной процедуры, как у кого? сюрреалистов? (черт, les vraies paroles me manquent), а через неупорядоченное различие: гипертаксис.

* * *

Под рождество активизировалося наше домоуправленьице. То станут починять отопление с подвала, обещая взойти до наших эмпиреев аккурат к апрелю. То пришлют бомжей на аутсорсе most probably напиздить с крыши цветных металлов. То вернут аж тыщу евро, переплаченную за коммуналку в прошлом году. Кстати, это если кто возмущался, почему немецкие композиторы вроде меня хотят столько денег за свои немецкие композиции, а также подскажите, где купить недорого желтый жилет.

* * *

Если музыка написана с аналитическим бэкграундом, «умно», чисто, с интенцией некоторого структурного замыкания, выработки материала — то и вскрыть анализом ее, как правило, можно.

А если написано волюнтаристски «просто так», «я так слышу», то бывает сложно; ну или аналитически вроде более-менее понятно, но сам анализ как метод/подход — он как бы не про эту музыку.

Второго вообще очень мало: Гайдн, Шуберт, Прокофьев (и даже у них не так уж часто). У Прокофьева в 6 симфонии это особенно заметно: тематические образования составлены и соседствуют скорее не по синтагматической, а по парадигматической логике, нечеткому подобию. Как будто в один опус насовали материала и языка из целого корпуса опусов.

Поэтому довольно сложно улавливать эту логику на слух: она обращается скорее к памяти, к забыванию и неточному воспроизведению (самим композитором!) — нежели к проективности, тождеству/различию, комбинаторике. (Ну и примерно отсюда представление, что Прокофьев «меньше симфонист», чем Шостакович.)

* * *

Насколько все же длинные звуки содержательнее коротких. Ну то есть я и раньше так думал, а сейчас вот прямо не понимаю, зачем (почти) во всех этих сочинениях столько мелочи россыпью, зачем аффтары так суетятся.

Я, наверное уже старый и у меня уже перцептивные аномалии. В моей музыке не будет коротких звуков. Точнее, даже короткие звуки в ней будут [такими же осмысленными, как] длинные.

* * *

Где в музыке можно найти аналог супрематической очищенности? Что может быть беспредметностью в музыке? Разрыв связей на нулевом синтаксическом уровне? Скорее даже не разрыв, а разбалансировка, fuzzy? Но как это разбалансировать, если и без того любой тон (не говоря уже о физическом звуке) может следовать за любым, это собственно и есть беспредметность, давно уже достигнутая в ходе муз. истории.

Плоскости вторгаются друг в друга, соединяются и расходятся на разных глубинах и планах. Это настолько не укоренено в нашей привычке смотреть и видеть, что Малевичу потребовалось писать трактаты о закономерности этой невесомости.

А если невесомость — это все, что у меня есть как у музыканта и слушателя (находящегося в известной исторической, когнитивной, медийной итд. точке)? Видимо, тогда и надо написать трактат об основах того, что не имеет и не может иметь основ.

* * *

Супрематизм — он в

Так существует эйдетическое: эйдосы должны соединиться друг с другом и воплотиться, и тогда может возникнуть реальная форма.

Зайдем с другой стороны: конструктор — это словарь (идеальных форм), то есть некоторый тезаурус. Он же — база данных (Женя Тимерман, спасибо, что навел меня на мысль о базе данных). Его/ее части находятся друг с другом в особых отношениях тождества, подобия итд.

Эти отношения связаны прежде всего с пространственной наличностью, зримостью, единовременностью. Именно поэтому их логические связи — в плане повторения/различия — могут быть размытыми, нечеткими.

А вот если всю эту парадигму перенести из проективной, трехмерной, эйдетической сферы — в сферу протяженности и памяти.

Тогда получается аудиальная база данных: сверх-опус, который состоит из

Отсюда четвертая практика, pratica quarta, супрематическая композиция — и даже суперпозиция: обнулить музыкальную логику как отношения целостности, соразмерности, формальной завершенности — и самого понятия опуса, произведения.

Причем сделать это изнутри и внутрь, имплозивно, на максимально узком аудиальном поле. Без всякой перформативности, не убегая во флюксус или мультимедиа. Не передоверяя случайности хрупкое динамическое равновесие нечастей и нецелого. Не плача о смерти автора.

* * *

Первая часть Шестой симфонии Шостаковича: во второй половине весь материал сходит на нет, разжижается в общих лирико-философских размывах, которые сложно соотнести с ядерной экспозицией. И главным становится молчание большого оркестра — тем более оглушительное, чем он крупнее; не сказанное в конце оказывается громче сказанного в начале. «Он никогда не исчезает из виду, потому что здесь нет перспективы. Оркестры и хоры безмолвствуют, но присутствие музыки ощущается» (Збигнев Херберт).

* * *

Утром долго стоял на зеленом светофоре и думал, что надо в

* * *

Во сне думал и доказывал — двигаясь по ландшафту из пологих склонов и каналов, явно подтверждающему мою позицию, — что надо основать science music. Она будет оперировать звуками и временем, но и ее инфраструктура, и выход продукта, и обращенность к социуму должны быть заимствованы из фундаментальной науки. То есть цель ее и деятельность должна заключаться не в создании «произведений», вообще не в эстетическом производстве, а в предъявлении и исследовании объектов и закономерностей. Это видение и думание несло меня сквозь сон и короткое ночное бодрствование; как подземный поток, оно вышло нетронутым в окончательное пробуждение, и уже дневным сознанием я решил, что это и есть искомый супрематизм.

* * *

«Событие без наименования». Супрематизм рубинштейновских карточек. Карточки на чай, сахар, мыло, спички, на событие. «Просим быть внимательными и бдительными. Оглядывайтесь вверх и по сторонам. Что-то произошло непонятное». Планиты землянитов, архитектон, пустой параллелепипед. Жилища неустановленных в будущем лиц. «Раз, два, три — ничего не произошло». Регистратура происходящего и не, быть невежливой теткой в окошке. Окошко возможностей. Очарование невозможностей. Супрематизм крестьянки, заполнительницы карточек, подавальщицы пива и поводов.

* * *

Пространство и тембр — способы разобрать на части интервал.

* * *

В дырявый холщовый рюкзак тоже солнце, пластиковые бутылки расправляются, потрескивают, мечтают в переработку. Незначительная птица собиралась клевать красный глаз светофора для переходящих вброд, некстати одумалась. Улица известного философа, вот и китайцы дешево выдвинули на воздух пестрые платки, кружки, кольца, весь свой юг. На верхнем стеклянном этаже взвод роялей, не поднимайся, такая армия не для тебя и будет больно от безнадежного желания. Глагол в любое предложение, приход в весну, облака посыпаны секретными специями, бесцветными. Лазурная сковородка опрокинулась, найден наилучший карандаш, рука и во сне хочет писать, тискать толстое восьмигранное. Под мостом поездов в пляжных позах раскинулись бездомные, имеется мягкая мебель, раздается распространенная музыка.

* * *

Куда ни глянь, буквально все вокруг стремятся к междисциплинарности, нарушают границы, работают на стыке всех жанров, докуда руки дотянутся; желают размывать, диверсифицировать, создавать ситуации, акции, практиковать идиоматику смежных, а то и несмежных искусств, компонировать не из партиклей, а из явлений, да что там, из других людей; и притом кстати претендуют разрушать иерархии, механизмы власти и насилия тема композитора Василия.

Рынок, ахахах, что ты делаешь, прекрати, не заставляй нас, не все мы добровольцы.

Я вот хочу схлопнуться, взорваться внутрь, быть исключительно суперпозитором нот. Тратить энергию не на пограничные обмены и конфликты, а на гравитационное уплотнение. Быть непрозрачной нейросетью, черной дырой, my ass, возможно это путь если не в жопу, то в никуда, ну и тем более хотелось бы его пройти по самое не могу, стать другим веществом.

Но, видимо, хуюшки.