Элвин Люсье. Опера: Филип Гласс, Роберт Эшли. Из книги «Музыка 109»

В середине лета Издательство Яромира Хладика выпустит книгу американского композитора, одного из пионеров электроакустического перформанса Элвина Люсье «Музыка 109. Заметки об экспериментальной музыке». До конца мая можно поучаствовать в краудкампании по изданию этой книги. Публикуем главу, посвященную американской опере. Перевод Саши Мороз (в предварительной редакции).

Глава 17. Опера

«Einstein on the Beach»

Первое, что мы слышим в опере «Einstein on the Beach» («Эйнштейн на пляже», 1975) — это басовая тема из трех нот, которую исполняет электроорган. Тема повторяется снова и снова, пока в зале собираются зрители. Она служит своего рода увертюрой. Ноты A, G, C (ля, соль, до) — это VI, V и I ступени до-мажорной гаммы, основная фигура западной гармонической каденции. Рассмотрим каждую из семи ступеней этой гаммы.

Если играть подряд по белым клавишам, начиная c ноты C, то получится до-мажорная гамма: C, D, E, F, G, A, B и снова C (до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до). Если построить трезвучия (трезвучие — это аккорд, который состоит из двух терций, одна над другой) от каждой из семи ступеней, то можно обнаружить, что от I, IV и V ступеней (до, фа, соль) строятся мажорные трезвучия, у которых внизу — большая терция (два тона), а наверху — малая (полтора тона). От II, III и VI ступеней (ре, ми, ля) строятся минорные трезвучия: внизу у них малая терция, наверху — большая. На I, IV и V ступенях располагаются устойчивые трезвучия: у них мажорная структура и основной тон в басу. Это видно уже по обертонам от С. I — основная; V — третий обертон; IV — четвертый. Трезвучия от II, III и VI ступеней достаточно неустойчивы и разрешаются в устойчивые трезвучия. У трезвучий II и VI ступеней два общих звука с трезвучиями I и IV ступеней. У трезвучия III ступени два общих звука с трезвучиями I и V ступеней. Трезвучие VII ступени неустойчиво — оно состоит из IV, V и I ступени. Оно не может существовать само по себе и должно во

Через некоторое время вступает маленький хор, находящийся в оркестровой яме, который поет три басовых ноты на слоги «la», «sol» и «do». Эти слоги — часть итальянской системы сольфеджио, которая используется для пения с листа. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do — названия нот диатонического звукоряда. Вместо текста вокалисты просто называют те ноты, которые берут. Затем хор начинает считать: one, two, three, four и так далее (Эйнштейн, математика, всё такое). Они просто пропевают ритм. Это замечательно. Нет лишнего груза, нет текста, который сообщал бы что-нибудь об Эйнштейне или о

Объяснить теорию относительности можно на следующем примере: подкиньте мячик, находясь в поезде. Мячик движется по вертикали, а поезд — по горизонтали. Время и пространство относительны. Возможно, это объясняет образ поезда в «Einstein on the Beach». А может быть, Боб Уилсон просто захотел, чтобы на сцене был поезд. В общем, огромный локомотив невероятно медленно въезжает на сцену, пока, наконец, не оказывается полностью видимым, а потом свет гаснет, и поезд исчезает. Он появляется еще несколько раз. В кино или традиционной опере такого не было бы. Повторение дает вам возможность увидеть его еще раз. Боба спросили, почему его постановки так медлительны и репетитивны. Он ответил: это дает зрителю время всё обдумать.

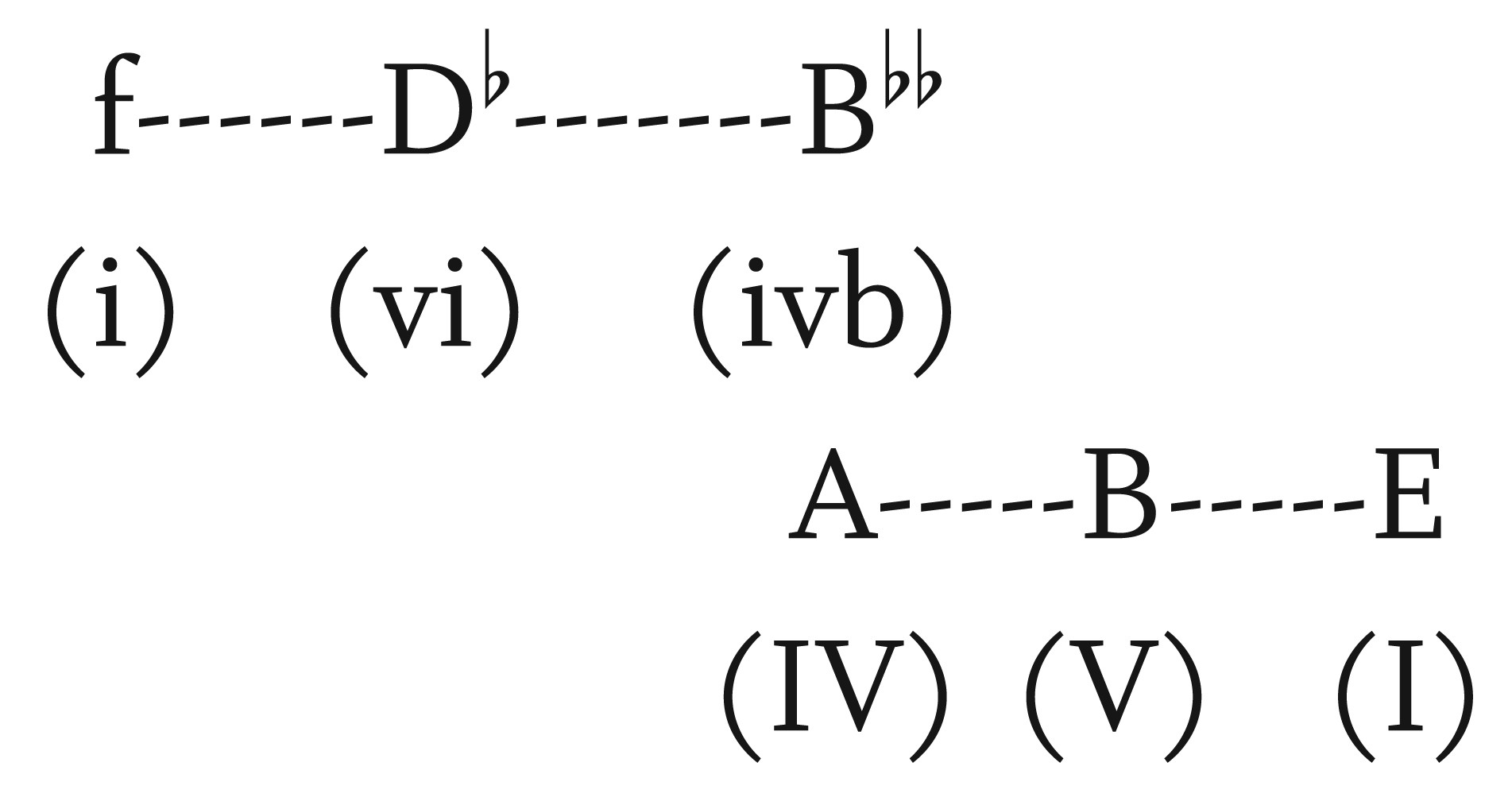

Представим, что мы антропологи, которые высадились на другой планете. Мы обнаруживаем граффити, напоминающее формулу. Изучив ее, мы понимаем, что перед нами — условная запись гармонической фразы, означающая модуляцию, переход из одной тональности в другую. Выглядит это так:

Строчные буквы означают минорные аккорды, прописные — мажорные. B♭♭ (си дубль-бемоль) — тот же аккорд, что и А (ля), записанный энгармонически. Этот аккорд — своего рода ось вращения для тональностей f (фа-минор) и E (ми-мажор). Филип повторяет эту гармоническую прогрессию снова и снова, каждый раз изменяя длительность каждого аккорда. Звучит так, словно мы рассматриваем некий предмет под разными углами или при меняющемся освещении. В традиционной музыке такая прогрессия ведет из одной точки в другую. В «Einstein on the Beach» она не ведет никуда.

«Satyagraha»

В конце оперы Филипа Гласса «Satyagraha» («Сатьяграха», 1980) Махатма Ганди поет одну из самых проникновенных арий в истории оперы. Она звучит на санскрите и состоит из тридцати повторений — десять раз по три — одной и той же восходящей гаммы во фригийском ладу. Фригийский лад — один из так называемых средневековых церковных ладов, которые считаются воссозданными греческими ладами.

Каждый лад характеризуется определенным порядком тонов и полутонов вокруг центрального тона (тоники). Если играть гаммы по белым клавишам от любой ноты диатонической гаммы, то у вас получатся разные средневековые церковные лады. Если случайным образом играть по белым клавишам в пределах этих гамм (от тоники до тоники), то можно отчетливо различить их характер. Мы утратили способность чувствовать богатую эмоциональную окраску этих ладов, променяв их на более обобщенные звучания мажорных и минорных тональностей. В античной Греции один из ладов даже был запрещен, потому что считалось, что он пропагандирует распущенность. Представьте себе! Раньше так говорили о джазе; теперь о

Если начать с ноты E (ми) и сыграть по белым клавишам восходящую гамму, до Е следующей октавы, то получится фригийский лад. В мелодии, состоящей из случайно взятых ноты этой гаммы, легко узнается фригийский лад, который производит характерное для него эмоциональное воздействие. Двигаясь вверх по клавиатуре, вы обнаружите, что порядок чередования тонов и полутонов следующий: полутон, тон, тон, тон, полутон, тон, тон (ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми). В начале — полутон, в конце — тон. Порядок в мажорной гамме такой: тон, тон, полутон, тон, тон, тон, полутон. В начале тон, в конце полутон. Этот полутон называется вводным тоном. Вводный тон обязательно разрешается в тонику, в последний тон гаммы. Отчасти именно поэтому западная музыка так утвердительна. Вводный тон содержится в доминантсептаккорде (от V ступени), а доминантсептаккорд, который разрешается в тонику (I ступень), — это самая устойчивая аккордовая последовательность в западной классической гармонии.

Тем, что Ганди снова и снова воспроизводит восходящую гамму во фригийском ладу, Гласс подчеркивает ненасильственный аспект его политической философии. Полутон в начале (ми-фа) ведет к тону, это своего рода вводный тон ко второй ступени гаммы. Тон в конце (ре-ми) создает мягкую каденцию. Сочетание полутона в начале и тона в конце придает этой простой линейной структуре ощущение восходящего движения, расширения. Словно один за другим расцветают тридцать цветов. Если перевернуть фригийский лад — ми, ре, до, си, ля, соль, фа, ми, — он превратится в нисходящую мажорную гамму. Как будто Ганди перевернул западную культуру с ног на голову.

«Perfect Lives»

Около 1970 года Sonic Arts Union дал концерт в Антиохийском колледже в Йеллоу Спрингс, Огайо. После концерта мы с Робертом Эшли решили выпить. В Йеллоу Спрингс был сухой закон, и нам пришлось поехать в Ксению (так, кстати, звали первую жену Кейджа), Огайо. Мы проезжали кукурузные поля. Вы знаете, какие там прямые дороги. Вскоре мы добрались до

С начала восьмидесятых Роберт Эшли написал цикл опер для телевидения. Первая из них[2] называлась «Perfect Lives» («Идеальная жизнь», 1978–1980). Это опера в семи эпизодах. Каждый из них длится двадцать пять минут плюс-минус несколько секунд — получасовая телепрограмма, вместе с объявлениями. Мне сложно объяснить, о чем эта опера, но важную роль в ней играет пейзаж Среднего Запада. У каждого эпизода свое место действия: парк, супермаркет, банк, бар, гостиная, церковь, задний двор. Это те места, где люди бывают каждый день. Нет причин не написать о них оперу. Место действия — не дворец и не поле битвы. «Perfect Lives» — опера об американской будничной жизни.

Когда пейзаж становится главной идеей, не надо думать о сюжете. Нет смысла беспокоиться о том, как рассказать историю, потому что пейзаж существует сам по себе и говорит сам за себя. Просто меняясь визуально. Пейзажу не нужна специально придуманная история. В эссе под названием «And So It Goes, Depending» (1981), говоря об этой опере, Боб пишет: «Я просто печатал то, что уже много раз проговорил про себя. Я обнаружил, что у напечатанных мной абзацев были разные ритмические истоки, я имею в виду абзацы, состоявшие из повторения каких-то простых фраз, с одной стороны, и всевозможные комбинации слов — с другой. В одних был смысл, в других — не слишком много». Роберт Раушенберг рассказывал мне, что в детстве он плохо писал и читал. Он смотрел на страницу и видел только повторяющиеся буквы, например, «а». Если, читая, вы видите только повторяющиеся буквы, а не слова, у вас скорее всего дислексия. Это считается болезнью. Эшли читает прозу и видит в ней рифмы.

Еще Боб где-то писал, что потерял интерес к механической амплификации, включая рояль, чьи звуки усиливаются с помощью деки. Он писал, что ему хочется, чтобы все звуки усиливались с помощью электронной амплификации:

Я потерял интерес к темпу механической жизни. К тому, какое выражение он находит, скажем, в вокале. Мне нравятся звуки с формальной точки зрения слишком тихие, короткие или быстрые. В любой традиции такие звуки, в той степени, в какой их различают, называются нюансами. Они считаются дополнением к основной форме. Хорошие скрипачи обладают чувством нюанса, то есть мелкой детали, незначительного оттенка, изгиба. Они делают минимум из того, что можно сделать, чтобы заставить струны звучать красиво. Сегодня мы окружены нюансами, как плотным туманом, и основная форма потеряна.

Возможно, Боб имеет в виду, что мы сосредоточены на сиюминутном, а не поистине существенном. Он признается: «Думаю, в сочельник я, как и многие другие люди, усядусь перед телевизором. Не выйду в мир, а посмотрю мир по телевизору». Есть о чем подумать.

Еще Боб говорит о том, как важно сотрудничество. Партия фортепиано в «Perfect Lives» создана «Блю» Джин Тиранни[3], который играет роль Бадди, «лучшего в мире пианиста» (вот такая «тиранния»). Представьте себе, написать оперу и оставить ее музыку на

«Dust»

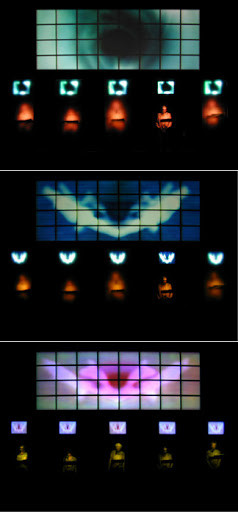

Роберт Эшли написал более двадцати шести опер за тридцать лет. Они задумывались, как телевизионные оперы, но до сегодняшнего дня на телевидении появилась только «Perfect Lives». Они такие разные, что телепродюсеры не хотят за них браться. Но это неважно, потому что они прекрасно звучат на концертах как оратории. Словарь Уэбстера определяет ораторию как протяженное хоровое произведение, как правило религиозного содержания, в котором есть речитатив, арии и хоровые партии, но нет характерных для оперы действия и декораций. Если убрать религиозное содержание, это похоже на описание опер Эшли. В опере «Celestial Excursions» («Небесные перемещения», 2003), исполнители просто сидят за столиками лицом к залу. В опере «Dust» («Пыль», 1998) стоят перед большими плазменными экранами. А в опере «Concrete» («Бетон», 2006) встают

Практически во всех операх Боба участвуют одни и те же пять исполнителей: вокалисты Джеки Хамберт, Джоанна ла Барбара, Сэм Эшли, Том Бакнер и звукорежиссер Том Гамильтон. Мне они напоминают оркестр Дюка Эллингтона, куда среди прочих входили Гарри Карни, Барни Бигард и Джонни Ходжес, придававший оркестру такое странное и красивое звучание.

Как мы знаем, в традиционной опере есть речитативы, арии, хор и оркестровые интерлюдии. Музыкальный словарь Гроува определяет речитатив как «тип вокального сочинения, обычно для одного голоса, который следует естественному ритму и интонации человеческой речи, при этом не обязательно придерживаясь регулярного темпа или определенной формы». Гарвардский словарь музыки: «Речитатив — это вокальный стиль, имитирующий и подчеркивающий естественные интонации человеческой речи».

Речитатив появился впервые в великом «Орфее» Монтеверди (1607). Потом он постепенно пришел в упадок. Начиная с «Орфея и Эвридики» Глюка (1762), речитатив стал использоваться очень часто, в основном для сопровождения действия между ариями. При этом Глюк усовершенствовал речитатив, создав очень простые, но ассиметричные образцы, близкие к песни. Стравинский в опере «Похождения повесы» (1954) возродил «сухой» речитатив с пунктуационными каденциями клавесина, что было явной отсылкой к Моцарту, в чьих операх речитативы больше напоминают песни-скороговорки.

Ария — это соло, которое существует вне времени. Это момент неподвижности, когда действие останавливается и происходит некое музыкальное событие, погружающее нас во внутренний мир героя. В «Орфее» Монтеверди нет арий как таковых, только те места, где могли бы быть арии. Произведение движется вперед исключительно речитативами. Слова главенствуют над музыкой, мелодические линии следуют за словами и создаются ими. Вокальный стиль Эшли, с акцентом на речи, сильно напоминает речитативный стиль Монтеверди. Можно считать его последователем Монтеверди.

Персонажи «Dust» — бездомные обитатели маленького парка неподалеку от лофта Эшли в центре Нью-Йорка. Каждый из них рассказывает историю, грустную и смешную. Персонажи большинства опер Эшли — люди из толпы, а не знаменитости типа Эйнштейна, Никсона или Ганди, как во многих современных операх. Боб настаивает на том, что у каждого человека есть история, которая заслуживает того, чтобы быть рассказанной. Переехав в

Обычно Боб назначает вокалистам определенные высоты, который те вычленяют из звукового материала, идущего через наушники или сценические мониторы. В опере «Foreign Experiences» («Заграничные впечатления», 1994), к примеру, Джеки Хамберт должен вычленить ноту ля-бемоль из аккорда, который находится справа на странице партитуры. Как это выглядит, можно увидеть на иллюстрации.

Такой аккорд есть в любой эстрадной аранжировке. Однако Боб разрешает вокалистам изменять определенные высоты, чтобы подчеркивать некоторые слова интонацией. Он изобрел элегантный способ создавать разных вокальных персонажей из одного голоса. Задавая вокалисту высокий тон, он создает одного персонажа; задавая низкий тон, — другого. Эту идею он взял у Рэя Чарльза. Боб был большим его поклонником, и Рэй Чарльз очень сильно повлиял на него в вокальном плане.

«Concrete»

«Concrete» («Бетон», 2007) — это цикл историй из жизни четырех близких друзей Боба. Это истории о противозаконной деятельности, в том числе о продаже наркотиков и игре в покер. В одной из историй рассказывается, как Боб хотел соблазнить подружку одного из своих ближайших друзей. Это своего рода игра в признания. Боб не нотирует высоту звука для вокалистов, те свободно выбирают высоты из плотного электронного аккомпанемента, который их окружает. В нем тысячи сэмплов, которые Боб разработал и свел вместе с Томом Гамильтоном. Том называет себя «невидимым перформером».

«Skin, Meat, Bone»

В 1994 году Энтони Брекстон попросил меня устроить фестиваль моей музыки в Уэслианском университете. Я отнекивался. Мне казалось слишком эгоистичным проводить фестиваль собственной музыки в своем учебном заведении. Но Энтони настаивал, а он тогда возглавлял музыкальный факультет. Кто-то предложил мне просто организовать два концерта — в пятницу и в субботу вечером. Я отказался. Я решил, что фестиваль будет идти неделю, без всякой академической чепухи — никаких панелей и докладов, только концерты и инсталляции.

За несколько лет до этого я прилетел в

Я забил свою машину всякими приспособлениями и инструментами; среди них была дверь с двигателем, которой можно было управлять с помощью пульта дистанционного управления моделью парусника. Дверь медленно ездила зигзагом и могла отражать и перемещать волну высокого звука, направленную на нее. Я подумал, что дверь может понравиться Бобу, и подскажет какую-нибудь идею. Я прихватил с собой цифровую систему задержки, которая могла обрабатывать звук в реальном времени. Я подумал, что актеры могли бы исполнить мою пьесу «I Am Sitting in a Room» прямо в рамках работы лаборатории. Еще я привез стеклянную трубку и бунзеновскую горелку. Когда огонь попадает в трубку, он воздействует на нее своей резонансной частотой, порождая чудесный звук. Я подумал, что это могло бы красиво смотреться на сцене. Боб гениально работает со сценическим реквизитом. В спектакле «Орландо» на полу невесть откуда вдруг появляется маленькая золотая коробочка… Боб собирает реквизит по всему миру. У него есть коллекция стульев, более сотни штук, они хранятся в Уотермилле, и среди них есть королевский трон, специально разработанный для постановки «Короля Лира». В ходе репетиций Боб просил достать тот или иной реквизит: какую-то ткань, круглую бумажную шляпу, рулон бумажных полотенец, деревянные грабли с тремя зубцами. Он мыслил геометрически, мне кажется; шляпа — это круг, грабли — треугольник, бумажное полотенце — цилиндр, и так далее. В общем, я показал Бобу всё, что привез. На следующее утро он вызвал семерых стажеров. Они пришли в студию и расселись на полу. Одного за другим он просил их вставать и медленно ходить. Он добавлял актеров по одному и просил их сохранять позу — руки на бедрах, руки, сложенные крестом, и так далее, — которая была у них, когда они сидели, и начал ставить хореографию их движения взад-вперед по комнате в красивых последовательностях. Наблюдая за этим, я попросил Боба на секунду остановиться, и настроил осциллятор гармонических волн на ре первой октавы — звук, который все могли мычать. Я дал актерам инструкцию: можно мычать только во время движения. Поскольку высота их мычания не могла точно совпасть с тоном осциллятора, можно было ясно расслышать биение — вибрации при столкновении волн. В другой сцене я заметил, что актер медленно проходит на заднем плане, и попросил Боба остановить репетицию, чтобы дать ему малый барабан. Он резонировал, только когда актер проносил его через звуковые волны, сгенерированные осциллятором, которые разносились из пары колонок. Как только мне приходила в голову какая-нибудь идея, я останавливал Боба, и он без колебаний прерывал работу. Он ничего не менял. Всё, что я предлагал, тут же попадало в постановку. Боб выделил девять сцен: три портрета (крупный план); три натюрморта (средний план); три пейзажа (дальний план). Форма у спектакля была такая: ABC, ABC, ABC. Девять дней Боб ставил спектакль, по одной сцене в день. Я делал для каждой сцены звуковое оформление. Дух захватывало!

На актерах были белые футболки без кармашков, штаны цвета хаки и кроссовки. Никакой бижутерии, часов или сережек. Кит Макдермотт приехал в кампус за несколько недель до начала постановки и провел прослушивание у студентов. Они пару минут походили по сцене. Потом он долго работал с их походкой, предлагая представить, что они могут видеть спиной, подумать о пространстве позади них. Некоторые участники никогда прежде не были на сцене, они просто пришли на прослушивание. Они выглядели, словно статуи, сошедшие с фриза Парфенона. А какое было освещение! На заднем плане белый холст. Боб попросил белый холст без единой морщинки от потолка до пола.

Боб никогда не начинает с либретто, текста или сюжета. Он абсолютно визуален. Разговаривая с вами, он постоянно что-то рисует в блокноте. Его театральные произведения — спектакли, которые можно играть без слов. Текст, который он использует, просто накладывается на действие или помещается внутрь его. В этой постановке мы использовали книгу Джо Брейнарда, которая состоит из коротких предложений, начинающихся со слов «Я помню». Эту книгу использовали для обучения детей письму. Им нужно было закончить предложение своим воспоминанием, простым и неброским.

Мы предложили студентам закончить предложения. В одной из сцен предложения обрабатывало само пространство, как в моей пьесе «I Am Sitting in a Room». Вот несколько примеров:

«Я помню, как гулял с мамой в парке».

«Я помню, как жвачка застряла у меня в волосах».

«Я помню, как мой брат надел штаны задом наперед».

В одной сцене два актера по очереди размахивали видеокамерой. Они брали ее в руку и резко направляли в разные стороны, так что изображения получались абсолютно случайные. В другой я обрабатывал шепот актеров через систему задержки, сделав задержки короче, чем в сцене «Я помню». На трех актерах были петличные микрофоны, и этого хватало для того, чтобы уловить все звуки. Боб наставлял актеров не играть грусть, а просто шептать, и всё. Не было смысла выражать эмоции. В одной сцене он добавил несколько смешков. Мне не понравился смех, но он придает загадочности этой работе. Еще в одной сцене актеры несли палки, которые издавали красивые звуки, ударяясь друг о друга. Во втором портрете я направил близко состроенные тональные звуковые волны в кадки с лимонником в надежде, что аудитория сможет услышать, как сталкиваются звуки. В другой сцене актер моет ноги. По ходу пьесы разные актеры выполняют такие маленькие странные действия. Боб мыслит движения только с визуальной точки зрения — например, можно опрокинуть себе на голову кадку с цветами. Он не претендует на конкретный смысл, но смысл в этом

Когда Боб ставил последний пейзаж в Уотермилле, вдруг налетел ураган. Он подбежал к окну и увидел, как ветер раскачивает и вырывает деревья. Он попросил нескольких ассистентов набрать две охапки мертвых и живых веток. Потом он попросил сноп пшеницы. В финальном пейзаже актеры вносят мертвые ветки, затем убегают и вносят зеленые ветки, помахивая ими. Ветки очень красиво смотрятся на сцене. Один актер бегает кругами, держа в руках сноп пшеницы. В последней сцене появляется и дверь. Она очень медленно движется по сцене, отражая высокий звук. Ею с помощью пульта дистанционного управления управлял один из студентов, находившийся на балконе.

«Skin, Meat, Bone» («Кожа, мясо, кости») исполнили в Уэслианском университете в 1994 году четырнадцать студентов-актеров. Когда Боб делал режиссерский эскиз, он сказал: «Знаешь, я думаю, это кожа, мясо и кости моего произведения».

Когда пришло время придумать название, я послал ему факс с предложением назвать пьесу «Кожа, мясо, кости». Он ответил: «Может быть, „«Кожа, мясо, кости: Уэслианский проект“»? Я согласился.

1. Простим автору это расхожее заблуждение.

2. На самом деле вторая. Первой была опера «Music with Roots in the Aether» (1976).

3. «Blue» Gene Tyranny (настоящее имя Роберт Натан Шефф, р. 1945) — американский композитор и пианист, сотрудничал с Лори Андерсеном, Джоном Кейджем, Дэвидом Берманом, Питером Гордоном, Робертом Эшли.

4. В аранжировке «Perfect Lives» для телевидения (1984) также принимал участие Питер Гордон.