Квир-экологии смерти

Мариетта Радомская — феминистская философка и междисциплинарная исследовательница (Линчёпингский университет, Швеция), работает на пересечении гендерных исследований, теории биоарта, постгуманистических исследований, энвайронментальной гуманитаристики, критических исследований животных и других направлений. Радомская активно развивает сообщество вокруг биоарта и death studies, которое, в частности, представлено в таких инициативах, как The Eco- and Bioart Research Network, The Posthumanities Hub, International Network for ECOcritical and DECOlonial Research.

Ее работы занимают особое место в развитии квир-исследований смерти — области, которая является логичным продолжением классических death studies, сложившихся в 1970-е и концентрировавшихся в основном на социологических аспектах смерти и умирания. Среди ученых, поддерживающих поле queer death studies, — также известная исследовательница в области gender studies Нина Люкке [1]. Совместно с Радомской и другими специалистами они организуют ежегодную международную конференцию, посвященную «странным» (queer) способам осмысления процессов смерти, умирания и траура.

Это интервью должно было выйти в начале 2020 года, но все не складывалось по разным причинам. Буду считать, что сейчас наступил уместный момент. Для меня это личный разговор с Мариеттой. Мое знакомство с ней состоялось в результате увлечения биоартом и позднее — через прочтение монографии Uncontainable Life: A Biophilosophy of Bioart. Искусство, которое работает с лиминальными формами жизни полуживыми/полумертвыми созданиями, сконструированными вне живого тела, без выраженных границ между организмом и его средой, ставит перед нами множество этических и эстетических вопросов. Они нередко затрагивают тематику умирания: смерть и ее различные проявления играют в определении того, что нас делает живыми, не последнюю, а, возможно, ключевую роль [2]. Более того, вопросы неподконтрольности жизни, синтетическая биология, новоматериалистский подход к процессуальности органической и неорганической материи — усложняют само понятие мертвого/неживого, стирая установленные границы и заставляя нас пересмотреть саму онтологию жизни и живого.

Смерть, как и жизнь, не является автономной, она совместна и создает своего рода экологии. Само понятие экологии не связано непосредственно с природой, как может показаться на первый взгляд. Если вернуться к этимологии слова, как объясняет Радомская, экология (οἶκος) означает «дом, обиталище», она и есть без природы, и задает реляционность, описывая отношения живых существ с их средой обитания. Экология говорит нам о связях, способах отношений между нами и другими существами, о комплексных последствиях этих связей. Смерть — это особый тип экологии, один из вариантов того, как жить вместе. Она несет в себе политическую силу объединения, являясь, возможно, тем, чего мы не хотим и на что обречены, без права на выбор. Мы не выбираем, с кем жить на этой планете и с кем умирать, а также не выбираем, кому умирать, поскольку «у нас есть обязательство жить с теми, кто уже существует, а любое решение о том, кто может жить, а кто нет, всегда является геноцидом» [Батлер 2018: 110].

Однако мы можем учиться тому, как умирать на этой планете. Эту дилемму ставит перед нами Донна Харауэй в Staying with the Trouble — книге, посвященной переосмыслению проблем антропоцена. Я называю эту работу современным трактатом умирания. Смерть и скорбь в условиях особой временной парадигмы, которую задает антропоцен, подлежит совместности и общности всех видов. Мы состоим из ткани уничтожения, потому что наши жизни и смерти зависят друг от друга [Харауэй 2018: 190]. Жизнь вместе — это не только биологический императив, но и политическая необходимость. Понятие «вместе» выходит здесь далеко за пределы антропоцентричных установок, обращаясь к другим биологическим видам и планете в целом. Этическое рассуждение Радомской о современном ars moriendi, о «хорошей» смерти или «научению» ей, вскрывает, что сам этот вопрос ставит под сомнение важность смерти других, а также того, что наша жизнь и смерть причастна/способствует/ответственна за гибель других. Хотя мне близок этот подход, в моем представлении «хорошая смерть» не перестает быть отмеченной совместностью процесса умирания; ее назидательный тон — «хорошая» — лишь подчеркивает заявленную экологичность по отношению к общему миру, где кончина любого существа означает смерть для мира [Despret 2017: 219–220].

В конце я хочу дать небольшую заметку о самом понятии квир, которое встречается в нашем разговоре многократно и имеет несколько важных производных. Радомская использует квир как способ изучения смерти. Таким образом, это понятие выходит за рамки гендерных исследований и, если можно так выразиться, само «оквиривает» (to queer) себя. Подобный ход отсылает к жесту, предпринятому Ив Коссовски Седжвик в статье Queer Performativity, где слово квир не означает гендерную идентичность, но представляет собой направление мысли и действия, благодаря которому сам квир может быть нормативным, а нормативность — квирной [Kosovsky Sedgvick 1993; Батлер 2018: 66]. В queer death studies квир задает нетипичные/странные наррации о смерти, умирании и трауре, а также о смерти тех и о том, кто/что не вписывается в нормативность. Квир как глагол, как действие постулирует, таким образом, выход вне, за пределы заданных норм и ограничительных соглашений относительно различных явлений, в том числе смерти. Другими словами, квир представляет собой одновременно процесс и методологию, которая превосходит акцент на гендере и сексуальности как своих исключительных задачах.

Квир как методология напоминает мне прием Виктора Шкловского — остранение. Слово, которое в результате описки потеряло «н». Квир — в переводе «странный» — на мой взгляд, несет в себе подобный исследовательский ход, который позволяет под странным, непривычным углом посмотреть на устоявшиеся вещи. Мы должны остранить (to queer) само остранение (queering), ввернув выпавшую букву в похожий, но все же другой методолгический процесс. Я не претендую на то, чтобы одной словарной игрой решить вопрос о связи понятия квир и остранения, однако в ходе перевода интервью буду придерживаться такой конфигурации: описывать действие to queer как «остраннять», а процесс queering — как «остраннение».

1. КВИР

Екатерина Никитина: Мариетта, спасибо, что согласились на беседу. Наш разговор я бы хотела начать с вопроса о понятии квир. Представления о смерти, умирании и скорби глубоко связаны с традиционными формами субъективности. Однако в самой смерти уже содержится подрыв подобного рода традиционализма, поскольку она представляет собой ультимативную дегуманизацию человеческого через отчуждение, дефамилириализацию и остраннение тела, того, чем оно было при жизни и стало после смерти. Насколько я могу предполагать, ваш подход базируется именно на этом подрыве и остраннении самого процесса умирания, а также практик его переживания. Ваши исследования переносят дискурс смерти в сферу пост/анти/нечеловеческого и объединяют его с понятием квир. В то же время квир имеет сильные коннотации с гендерными исследованиями. Тем не менее, ваша теоретическая работа освобождает и расширяет квир, придавая ему новые значения. Как бы вы описали предмет queer death studies и место квир в этих исследованиях?

Мариетта Радомская: Прежде всего, большое спасибо вам, Катя, за эту прекрасную возможность разговора о

В то же время климатические изменения и текущий экологический кризис порождают новые виды планетарной осведомленности о жизни в экологической и социальной близости к вымиранию, что также вызывает потребность в новых историях о смерти, умирании и трауре. Более конкретно это означает, что мы нуждаемся в концептах, формулировках и нарративах, которые оттеняют, бросают вызов, проблематизируют и выходят за рамки нормативности, которая, как правило, является основополагающей для традиционных подходов к смерти, умиранию и скорби.

И именно в этом месте мы приближаемся к концепту квир как к методологическому инструменту и базовому принципу построения queer death studies. В этом смысле остраннять вопрос о смерти, умирании и скорби — означает лишать определенности, «отменять нормативные ограничения и создавать альтернативные представления», которые выходят за пределы исключительной озабоченности гендером и сексуальной ориентацией, часто ассоциирующейся с понятием квир [Giffney, Hird 2008: 6]. Другими словами, квир в

1) существительному/прилагательному, которое служит для исследования смерти и повествовании о ней, умирании и скорби в контексте странных связей и сообществ, где вовлеченные, изучаемые или интервьюируемые субъекты, равно как и отношения, в которые они вовлечены, признаются в качестве «странных»;

2) глагол/наречие, которое описывает процессы нарушения (подрыва, превышения), выхода за пределы бинарных и установленных норм и нормативностей.

Вследствие этого квир предстает как в качестве процесса, так и методологии, которая одновременно и применима, и превосходит фокусировку на гендере и сексуальности как своих исключительных задачах. Исследовательницы феминистской и

Конечно, не только исследования Гиффни и Хирд, но также потрясающая книга под их редакцией Queering the Non/Human, где апробируется концепт квир, несет в себе огромный потенциал для критических и новаторских исследований, которые выходят за рамки строгого акцента на гендере и сексуальности. Еще один замечательный пример — работа трансфеминистского ученого Мела Й. Чена, для которого квир становится частью методологии при разборе одушевленности, агентности и аффекта в отношении иерархической политики, маркированной сексуальностью, расой, (не)дееспособностью — иначе говоря, всем, выходящим за рамки того, что традиционно приписывается «человеку». Подобным же образом в книге Queer Ecologies: Sex, Nature, Politics, Desire под редакцией Катрионы Сандиландс и Брюса Эриксона [3] квир — это оптика, раскрывающая, каким образом «природа» и нечеловеческое были «рассказаны» и поняты через культурные проекции чистоты, гетеросексуализма и расизма.

Суммируя: в этих разных примерах (как и в самих квир-исследованиях смерти), квир — (to) queer — функционирует в качестве критической призмы и методологии, призванной оспаривать, распаковывать, исследовать, проблематизировать и оттенять различные процессы реальности вокруг нас, которые необязательно напрямую связаны с проблематикой гендера и/или сексуальности, но, тем не менее, оформлены с помощью каких-то культурных классификаций, норм и нормативностей. Каждый момент остраннения представляет собой именно критическую постановку вопроса: почему и как норма стабилизируется и превращается в нормативность? Что замалчивается, исключается и изгоняется в таком процессе? И, наконец, каковы последствия?

В контексте квир-исследований смерти, как это представлено в работах Нины Люкке, Тары Мехраби, в моих собственных, а также в работах многих других ученых, остраннение обычно происходит посредством трех критических действий:

1) постгуманизации — постановка под вопрос человеческой исключительности и закрепленной бинарной оппозиции: человечность/нечеловечность смерти и умирания, в онтологической и этической трактовке этих процессов;

2) деколонизации — нивелирование гегемонии западной исследовательской установки, часто используемой в традиционных подходах к смерти, умиранию и скорби;

3) де-медикализации — другими словами, критическое рассмотрение медикализации и технологизации смерти, умирания и скорби с перспективы радикально инаковых подходов [4].

Если взглянуть на мои работы, можно четко увидеть, что большинство из них вписано в первое из этих трех критических движений. Следовательно, речь о критическом стремлении преодолеть человеческую исключительность также в контексте смерти, умирания и скорби. Остраннение смерти и умирания, странные экологии смерти означают здесь постановку под вопрос иерархии и установленных разграничений на человеческое и нечеловеческое.

2. ФЕМИНИЗМ

Никитина: Феминистская теория является важной частью вашего проекта. Вы сотрудничаете с Люкке, с которой, помимо разработки квир-подходов к смерти, занимаетесь экокритическими и постколониальными исследованиями. Какие аспекты феминистской теории являются отправной точкой для ваших методов и идей?

Радомская: Спасибо за этот вопрос. Должна сказать, что я вошла на поприще death studies, будучи философом и специалисткой по гендерным исследованиям. Моя работа укоренена в феминистской постгуманитаристике, следовательно, она связана с трансдисциплинарной сферой, которая переосмысляет привилегированное положение западного человеческого — (hu)uman — субъекта традиционной гуманитаристики с его исключительностью и строгим делением на природу (изучаемую наукой) и культуру (изучаемую гуманитарными науками). Это способствует коллаборации между искусством, гуманитаристикой и наукой, а также создает критический трансверсальный диалог, взывая зачастую к инновационным методам и подходам, например, к полевой философии (работы Мишеля Бастиана). Таким образом, постгуманитаристика не противопоставлена гуманитаристике, но скорее — обращаясь к Франсуа Лиотару — представляет собой «переписывание» последней через критический пересмотр, рефлексию и развитие. Соответственно, она охватывает разные формы взаимодействия и области критических исследований: энвайронментальную гуманитаристику, исследования отношений животных и людей, культурные исследования и новые медиа, цифровую и техногуманитаристику, медицинскую гуманитаристику и здоровье окружающей среды (в особенности, toxic embodiment [5]), постчеловеческое, а-человеческое, ингуманистическое, нечеловеческое, транс-, квир- или антиимпериалистические теории-практики, феминистские исследования науки, а также другие интер- и/или постдисциплинарные области исследований сложного и меняющегося мира, который не допускает старого академического разделения труда (то есть упомянутого ранее деления: исследования «культуры» для гуманитаристики, а «природа» — для науки).

Мы только что упомянули префикс «пост» и, чтобы вернуться к началу вашего вопроса, мне следует добавить, что в данном контексте «постгуманизм» не понимается как синоним «трансгуманизма». С точностью до наоборот постгуманизм:

1) стремится положить конец гегемонии человеческого субъекта (в его «нейтральном» выражении как белого, западного, гетеросексуального и имеющего экономические привилегии мужчины), характерной для просвещенного гуманизма;

2) проблематизирует и подрывает строгое деление на природу и культуру;

3) со всей серьезностью фокусируется на отношениях между людьми и

Понятый подобным образом постгуманизм может быть найден в работах теоретиков и философов, которых классифицируют как «новых материалистов» или феминистских материалистов. Каждый из этих лейблов или категоризаций несет в себе определенные нюансы, которые указывают на то, что «новый материализм» и феминистские материализмы не являются простыми синонимами друг друга. Несмотря на общие пункты, каждый из этих концептов фокусируется на

Квир-исследования смерти, как и ECO/DECO Network, в значительной степени опираются на

3. НОВЫЙ МАТЕРИАЛИЗМ

Никитина: Новый материализм, в особенности, в своих феминистских версиях и проектах переоткрывает ключевые зависимости человеческой жизни и умирания от жизни и умирания других видов. Также феминистский новый материализм уделяет пристальное внимание сложным социально-экономическим структурам, которые создают и воспроизводят различные «состояния» нашей повседневной жизни, вспомним, например, исследования прекарных экономик Анной Лёвенхаупт Цзин. Материя, наша погруженность в нее в качестве людей, видов или исследователей, все больше приобретает значимость и значение. «Материя означает» [Barad 2007] и побуждает нас по-новому взглянуть, в том числе, на смерть, на ее философские и

Радомская: В действительности, я не верю в любую возможность давать окончательные ответы, что также означает, что я не собираюсь говорить, что новый материализм или любое другое течение в философии/теории способно дать нам окончательные решения. Тем не менее новый материализм (иногда также упоминается как «феминистский материализм» или «материальный феминизм» [Alaimo, Hekman 2008]) включает в себя тщательное переосмысление:

1) агентности материи как таковой (не только агентности людей или человеческой материи);

2) и сложных переплетений между материальным и дискурсивным.

Как демонстрируют работы Карен Барад, Донны Харауэй и других, такое переосмысление подразумевает тесную связь между онтологией (бытие/становление), эпистемологией (знание/производство значения) и этикой (как тела связаны между собой и влияют на другие тела). В контексте политики, экономики/хозяйствования, но также этики смерти и умирания, идеи нового материализма означают принятие всерьез перспектив, в которых больше-чем-человеческие тела, материальности и процессы способствуют изменению концептуальных аппаратов вокруг смерти, умирания и скорби (например, шестое массовое вымирание, которое мы уже наблюдаем, или массовый убой нечеловеческих животных в условиях промышленного сельского хозяйства, а также науки и технологии — все это влияет на наше восприятие (нечеловеческой) смерти). Таким образом, новый материализм, помня о том, как культурные рамки и значения обретают форму, способен оказывать реальное воздействие на человеческие и нечеловеческие тела.

4. БИОПОЛИТИКА

Никитина: В 2018 году вы с коллегами из Queer Death Studies Network организовали панель Queering Ecologies of Death на конференции SLSAeu GREEN в Копенгагене. Следующая конференция, организованная Queer Death StudiesNetwork в 2019 году в Карлстаде, была среди прочего посвящена уже «квир-политикам смерти». Давайте остановимся на политике жизни и смерти подробнее и попробуем представить, какие модели сопротивления могут быть предложены квир-политиками смерти? Возможны ли здесь «аффирмативные» и «устойчивые» проекты, как, например, аффирмативная биополитика Роберто Эспозито, базирующаяся на принципе «исключающего включения»? Какую, на ваш взгляд, перспективу предлагают нам современная биология и естественные науки в разговоре о том, как жить и умирать?

Радомская: В моем понимании, сегодня воззрения биологов и представителей точных наук значительно разнообразнее, чем в прошлом: человек теряет все больше той однозначности и исключительности, которой обладал ранее. Исследования микробиома и эпигенетика ставят под сомнение то, во что просвещенный гуманизм и его нынешние — иногда экстремальные, подобно трансгуманизму — воплощения хотели бы заставить нас поверить, а именно в уникальность и привилегированный статус человека, равно как и в то, что ДНК — это конечная, фиксированная и неизменная судьба. По этой причине на сегодняшний день науки о жизни — при критическом прочтении — являются крайне ценными собеседниками и коллаборантами. Идея о том, что мы — не изолированные замкнутые в себе тела, но скорее среды обитания для множества других созданий (так, взрослый человек носит в себе и на себе приблизительно два килограмма микроорганизмов), и что как тела мы глубоко связаны с другими формами жизни и средами, в которых находимся, — все это должно звучать скорее обнадеживающее, не так ли? В некотором смысле, как часто подчеркивает Брайдотти: «Мы здесь все вместе».

Что касается конференции 2019 года, она имеет гораздо больший спектр, чем вопросы экологий смерти как таковых — хотя, опять же, все зависит от того, насколько широко мы трактуем «экологию» в данной беседе. Конечно, я согласна, что вопросы политики и экономики (рассматриваемые скорее как предмет исследования и процесс, нежели способ исследования), а также этики, эпистемологии и онтологии находятся здесь в центре внимания. Как мы отмечали ранее, вопрос остраннения отсылает к пересмотру/подрыву/деконструкции нормативностей как

Концепт биополитики требует контекстуализации, поскольку его фукольдианское обрамление было переработано многими исследователями в различных направлениях. Что всегда было проблематичным для меня, так это тот факт, что те, чья работа касается обсуждения танатополитики, то есть Агамбен (и его основной аргумент), а также Эспозито (с его критикой Агамбена), видят пик политики смерти (или, говоря словами Эспозито, «парадигму иммунизации») в нацизме. По сути, оба мыслителя, в значительной мере опираясь на исторические примеры для обоснования своей аргументации, кажутся совершенно слепыми в отношении масштабов колониального геноцида. Более того, они также остаются довольно невежественными по отношению к телам, отмеченным инаковостью (гендерно, расово, классово, по половой принадлежности и так далее). Таким образом, мне представляется более интересным пригласить в эту дискуссию Ашиля Мбембе [Mbembé 2003], понятие «некрополитики» которого выглядит более уместным в обсуждении механизмов власти, вовлекающих определенные тела в лиминальные пространства между жизнью и смертью.

Возвращаясь к Эспозито, его понятие «аффирмативной биополитики» опирается не только на критику Агамбена об «исключающем включении»; что более важно, его аффирмативный проект укоренен в вопросе о munus (лат. «подарок»), который является ключевым для понимания как сообщества (communitas), так и неприкосновенности (immunitas). В представлении Эспозито жизнь разделяется всеми организмами (хотя он в первую очередь говорит о людях) — что может напоминать нам делезовский «план имманенции»; в свою очередь, это означает, что жизнь и смерть не полностью отделены друг от друга. Сообщество и биополитика остаются «аффирмативными» до тех пор, пока иммунные механизмы (по крайней мере, некоторые из них) остаются приостановленными.

Является ли это лучшим способом сопротивления? Работа Эспозито, на самом деле, очень похожа на исследования тех, кто находится за пределами биополитического канона, но тем не менее обращает внимание на взаимосвязанность тел, различных форм жизни и среды, а также на многообразные социальные/политические/культурные/технологические и научные механизмы, которые вмешиваются и сплавляют эти отношения и тела — хотя, конечно, будучи вне биополитики, они задаются через другие наборы концептов. Например, подобное можно найти у Маргрит Шилдрик в Leaky Bodies и после в любых других ее работах; у Стейси Алаимо (например, ее понятие транстелесности [Alaimo 2010]) или у исследователей, работающих в традиции «соматехники» [Sullivan, Murray 2009]. С моей точки зрения, они привносят специфическую осознанность и точность в отношении интерсекционального маркирования тел, которое, по-видимому, отсутствует в работе Эспозито.

5. ЭКОЛОГИЯ

Никитина: Уже стало общим местом говорить, что мы живем в эпоху Антропоцена, когда геологические ритмы Земли сплелись с человеческой историей. Антропоцен, или состояние, когда больше невозможно игнорировать разрушительное вмешательство антропогенных факторов в жизнь других видов и экосистем планеты, предлагает также новые пути человеческого и нечеловеческого умирания (не всегда «радостные» и экологичные). Ясно одно: сегодня смерть, умирание и ритуалы, связанные с ними, перестают быть только человеческой прерогативой. Согласно ван Дорену, одному из важных представителей extinction studies, сегодня траур, будучи расширенной социальной практикой, открывает, что все существа вплетены в ткань уничтожения и состоят из нее, составляя вместе причудливые квир-экологии смерти. Вы работаете с этим понятием и с подобной проблемой. Что вы вкладываете в понятие «квир-экологии смерти»? Какие философские и художественные истоки этой идеи имеют для вас первостепенное значение?

Радомская: Сплетения человеческой и нечеловеческой жизни и умирания составляют продолжительный интерес постгуманитаристики и современной энвайронментальной гуманитаристики (в последней также укоренены исследования вымирания), пусть он и не всегда реализуется в явном виде. Я бы не сказала, что смерть и умирание хоть когда-то составляли царство, в котором человек был отделен от нечеловеческого, — сколько бы западные философии и культурные воображения ни старались убедить нас в обратном. Однако верно также и то, что в настоящий момент эти вопросы приобрели совершенно другой масштаб. В то время как наработки энвайронментальной гуманитаристики считаются привычным подспорьем в данном вопросе, мой подход к концепту «экологий смерти» и связанным с ним процессам остраннения по большей части вырастает из моих более ранних исследований современных практик биоарта [6], формирующих представление о жизни и ее онтологии. Именно там я предложила концепт «не/живого» [Radomska 2016, 2017, 2018] в качестве более адекватного понятия, которое схватывает:

1) переплетение процессов жизни и умирания, роста и разложения, органического и неорганического;

2) способы решения противоречий, заложенных в биологическом/философском понимании «жизни». То есть концепт «не/живого» позволяет нам осмыслить сущности, не отвечающие основным биологическим критериям жизни, но которые, тем не менее, не могут быть помечены как «не-жизнь» — например, вирусы, вироиды, прионы и так далее.

Однако, будучи перенесен за пределы своего изначального применения на большие масштабы — с уровня клеток и тканей на уровень отдельных индивидов и групп — концепт не/живого также привлекает внимание к тесной взаимосвязанности между живыми и

6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СМЕРТИ

Никитина: Мы часто слышим о таких трендах и модных выражениях, как «экология мышления», «экология смерти», «медиаэкология», «экология звука» — и, в целом, экология всего. Плюс распространенные рассуждения Жижека об экологии как идеологии современности, пришедшей на смену религии. Популярные суждения заставляют нас думать, что современная экология — это разновидность экологии без природы, поскольку мы никогда не подразумеваем ее в наших намерениях заботиться об окружающей среде. Подобные мысли мы найдем, например, в популярных высказываниях Бруно Латура и Тимоти Мортона. Тем не менее так называемые «экологические пути умирания» приобретают все большее значение среди различных групп людей. Желание трансформировать себя в биоурну после смерти, чтобы стать растением или даже начать вырабатывать электричество, представляют собой лишь малую часть практик того, как «правильно» компостировать свое тело и принести реальную пользу после смерти. Какое ваше отношение к такого рода феноменам и интенциям, вписанным в экологические тренды? По вашему мнению, могут ли «экологичные способы умирания» стать своего рода реальными решениями для насущных проблем? Как вообще это меняет социологию смерти?

Радомская: Здесь есть пара вещей, точнее, несколько разных понятий, которые следует уточнить. Во-первых, вопрос об экологии. Говоря этимологически, первоначально слово «экология», происходящее от греческого οἶκος («дом, жилище, обиталище»), описывало отношения между живыми существами и их средой. В повседневном языке оно превратилось в упрощенное понятие для обыденных рассуждений о «натуральном» (в противовес «искусственному») или «дружественном по отношению к окружающей среде». По факту, однако, понятие экологии означает кое-что еще, а именно — реляционность и то, что, как правило, за этим следует — сложность. Таким образом, экология не означает непосредственно «природу». Эти две вещи не являются синонимами.

Во-вторых, говоря о Жижеке, боюсь, что, наряду с другими вопросами, он помещает «экологию» (которую он мало понимает) в свою обычную теоретическую структуру, и «экология» для него оказывается приравнена к «природе». Затем, как я упомянула в самом начале, я разделяю решительную критику «чистой» природы, предпочитая работать с харауэвским понятием «природокультуры», которое, будучи политически и этически осведомленным, гораздо более нюансировано, нежели простой отказ от экологии как природы, являвшейся частью модернистской идеологии.

В-третьих, если мы будем рассматривать экологию в соответствии с ее изначальным значением, отсылающим к реляционности, то наиболее интересным для нас будет теоретизирование экологии Феликсом Гваттари, который рассматривал ее как сложную систему отношений между сущностями и их средой, включая «совокупность капиталистической субъективности и формирований власти» [Гваттари 2019]. Для Гваттари, как для Харауэй и других феминистских теоретиков, «природа неотделима от культуры» [Ibidem]: разрушение природной окружающей среды не может быть понято или рассмотрено в отрыве от глобальной экономики развитого капитализма, культурных изменений, социальных и политических кризисов и отдельных человеческих субъектов. Это множество отношений и процессов требует творческого и «трансверсального» мышления [Ibidem]. Трансверсальное мышление означает выход за пределы отдельно взятых дисциплин (например, преодоление границы между искусством и философией), а также сохранение внимания к постоянно меняющимся геополитическим, социальным, культурным и экологическим условиям.

Наконец, мы упомянули проблему «экологичных способов смерти», которые фактически означают что-то вроде «дружественных по отношению к окружающей среде» практик погребения, избавления от трупов, которые также часто называют «естественным захоронением». Я думаю, здесь также не стоит торопиться с обобщениями. Естественное захоронение (например, с использованием бумажного или ивового гроба, или одного только савана) имеет несколько иное значение и место в США и других странах. Так, в Штатах бальзамирование — процедура довольно токсичная для окружающей среды — является очень распространенной практикой, и именно отсюда берутся основные голоса в пользу движения естественного погребения. В свою очередь в Дании и Швеции бальзамирование рассматривается как очень инвазивная процедура, и люди все чаще выбирают, например, биоразлагаемые материалы для изготовления гробов. Я против крайностей: естественное захоронение, конечно, не является решением всех проблем (потому что человеческое население на земле продолжает расти наряду с потреблением), но при этом от него не стоит полностью отказываться как от очередной формы «отвлечения от реальных проблем». Мыслить о смерти экологично — значит относиться серьезно к способам жизни людей (и

7. ИСКУССТВО: СМЕРТЬ И ТЕЛО В БИОАРТЕ

Никитина: Ваш текущий исследовательский проект посвящен экологии смерти, а точнее, окружающей среде, телу и этике в современном искусстве. Вы продолжаете работать с биоартом — искусством, которое в целом переосмысляет границы между живым/неживым/полуживым, органическим/неорганическим, лиминальными формами жизни и смерти, остранняя телесность и проявляющиеся в ней процессы. В то же время искусство и смерть имеют глубокие взаимосвязи. Эта идея напоминает мне не о конкретных мотивах и жанрах, а скорее отсылает к своего рода «технике умирания», к особым приемам, описанным, например, в распространенных трактатах XV–XVI веков ars moriendi, об «искусстве умирания». Они предлагают варианты «хорошей» смерти, «правильной» скорби и принятия смерти в свою жизнь. Мне кажется, что развитие квир-исследований смерти может способствовать созданию нового базиса для современного трактата об искусстве умирания, который бы способствовал более открытому пониманию процессов смерти, ее этических аспектов и границ. Не могли бы вы рассказать больше об основных моментах ваших новых исследований и знаковых художественных проектах, которые учат нас «хорошо» умирать?

Радомская: Я полностью согласна, что существует давняя традиция взаимосвязи между искусством и смертью. Как и философия, искусство с древности расценивало смерть в качестве одной из ключевых тем, которой придавалось множество различных форм, помимо danse macabre или барочных vanitas. Что касается современных художественных работ, которые привлекают мое внимание, — это в значительной степени биоарт, экологическое или средовое искусство [7] и искусство (новых) медиа. Все это области, в которых смерть часто перестает быть исключительно человеческим делом. Остранняя смерть в вышеупомянутом смысле постгуманизации, некоторые художественные работы ставят под вопрос предполагаемую уникальную ценность, которая приписывается человеку и его смерти. То, что отстаивают квир-исследования смерти — по крайней мере, как я их себе представляю — это именно отказ от привилегированной и исключительной ценности, закрепленной за человеческой смертью, которая чаще всего означает смерть лишь определенных людей, без учета тех, кто «менее ценен» [Braidotti 1994]. Наиболее точно сформулированный аргумент в пользу того, зачем делать мир более открытым, с точки зрения этики, для различных отношений и аффектов, можно найти в блестящей книге Патриции МакКормак The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene, которая вышла в Bloomsbury в январе.

Однако вернемся к искусству. Следуя как трансверсальной, так и трансдисциплинарной методологии, присущей постгуманитаристике [Åsberg, Braidotti 2018], а также ключевым моментам, отмеченным Делёзом и Гваттари [Делёз, Гваттари 2009] относительно связей между искусством, философией, наукой и способами их «интерференции» (именно в этом, согласно Делёзу и Гваттари, заключается существенная для философии встреча/взаимодействие с

Возвращаясь к вопросу о проектах, которые учат «хорошей смерти». Вероятно, мы (вы, я, читатели), должны сначала понять: 1) что мы имеем в виду под «мы» (классический вопрос, который вы часто услышите от феминистских и деколониальных исследователей: «Кто такие ‘‘мы’’, о которых здесь говорится?»); 2) действительно ли речь о научении тому, как хорошо умирать?

Мой текущий исследовательский проект «Экологии смерти» в основном сконцентрирован на следующих направлениях: 1) отбор проектов современного искусства, которые постгуманизируют смерть (в контексте уже упомянутой деконструкции человеческой исключительности); 2) изучение материальности и процессуальности мертвых и умирающих тел, их отношений с окружающей средой (отсюда — «экология») вне традиционных западных дуализмов (разум/материя; живое/не-живое; активное/пассивное; не-инертное/инертное, человеческое/нечеловеческое, органическое/неорганическое). Надежды, возлагаемые на это исследование, связаны с переработкой не только онтологии смерти, но и этики.

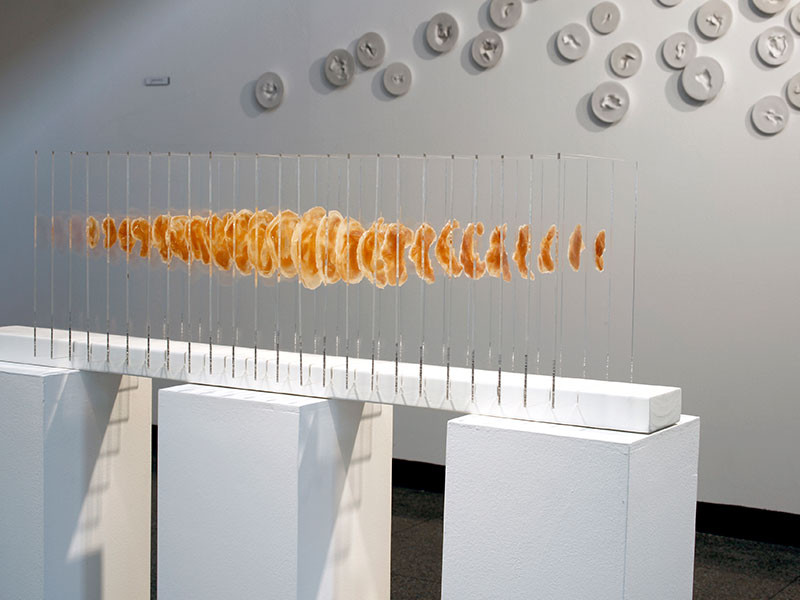

Говоря о моих предыдущих исследованиях [Radomska 2017, 2018], существует ряд художественных проектов, которые сыграли решающую роль в пересмотре границы между жизнью и смертью, «неконтролируемого» характера того, что мы обычно называем «жизнью», и моих собственных представлений о не/живом. Это, безусловно, Tissue Culture & Art Project и их полуживые скульптуры из животных тканей, выращенных на биополимерных каркасах в результате биоинженерных манипуляций. Лучше всего они показаны в серии под названием The Victimless Utopia [8], которая касается человеческого пособничества потреблению и, следовательно, уничтожению других жизней.

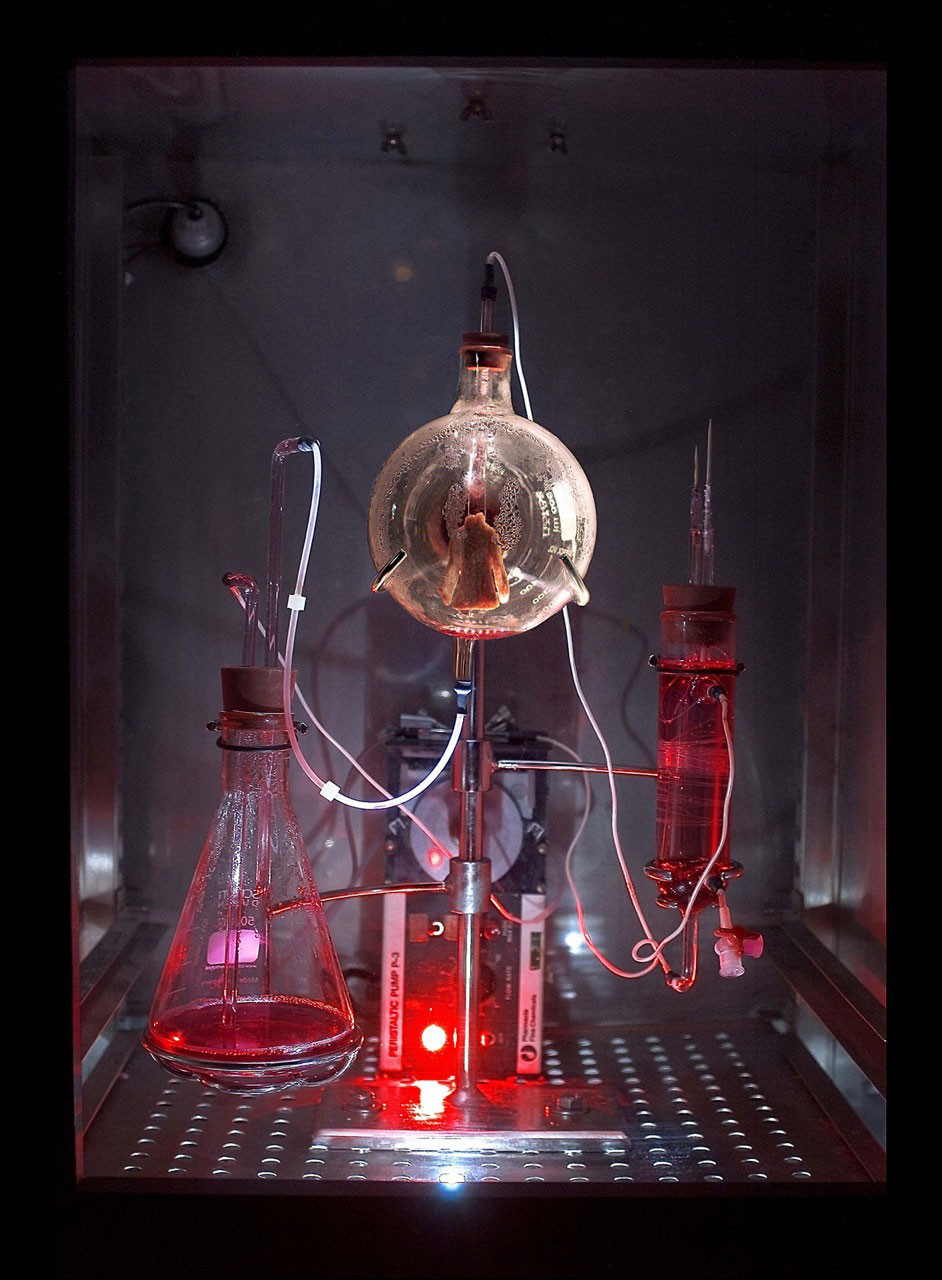

В настоящее время я уделяю большое внимание биохудожнице Свенье Кратц и ее долгосрочному проекту The Absence of Alice (AOA, 2008–2011, по настоящее время), в котором она работает с колонией клеток Saos-2 (рак костей) [9]. AOA состоит из серии ризоматически разрастающихся работ и выставок, которые зачастую являются итерациями друг друга с небольшими или множественными различиями. Saos-2 была обнаружена в 1970-х годах у 11-летней пациентки женского пола, больной раком, и с тех пор используется в исследованиях рака по всему миру. Кратц назвала анонимного донора Алисой, наделяя его субъективностью и выстраивая нарратив (ее-историю) с помощью биоарта и смешанных медиа. Художница играет с Saos-2 как с материалом, однако также с различными репрезентациями клеточной линии, Алисы и других организмов, вовлеченными в эту конкретную историю рака. В то время как большинство комментаторов сосредотачиваются в основном на «присутствующем отсутствии» (present absence) Алисы, не менее существенным аспектом проекта Кратц является создание пространства для поминовения эмбрионов телят, чья сыворотка крови используется для исследований рака — внутри AOA они также становятся субъектами c собственным именем, местом и нарративом. В то же время одна из частей проекта AOA — Death Masks — показывает маску/лицо Алисы, перекошенное жизнедеятельностью других живых и умирающих существ (микроорганизмов, грибков, клещей и прочих). В своих работах Кратц переосмысляет общепринятую иерархию ценностей, закрепленных за человеческой и нечеловеческой смертями, и выставляет напоказ живые/не-живые и человеческие/нечеловеческие переплетения, вовлеченные в процессы смерти и умирания.

В этой связи также стоит упомянуть Терике Хааподжа и ее художественные работы Community (2007) и Inhale-Exhale (2008), которые обращаются к теме процессуальности смерти и умирания, хотя и в отличной от Кратц манере.

Теперь, возвращаясь к проблеме «научения»: все вышеперечисленные работы показывают, что общепринятые рамки (строгие границы между живым/не-живым, природой и культурой, человеческим и нечеловеческим) и исключительность человеческой смерти (привилегированная позиция и исключительная ценность, закрепленная за человеческой смертью вкупе с пренебрежением по отношению к смерти других) должны быть подвергнуты сомнению. Более того: возможно, вопрошать о том, как умереть хорошо — значит прежде всего ставить под вопрос нашу ответственность/причастность к гибели других. Другими словами, эти проекты несколько нарушают знакомую привычность нашего мышления, тем самым заставляя бороться за более этичные представления о мире.

8. КВИР-ИССЛЕДОВАНИЯ СМЕРТИ: ЧТО ОЖИДАТЬ

Никитина: Вы активно задействованы в развитии нескольких исследовательских платформ: Queer Death Studies Network, The Posthumanities Hub, The Eco- and Bioart Research Network. Каковы ваши планы на будущее и какие важнейшие события в области исследования смерти в этом году мы не должны пропустить?

Радомская: Сегодня квир-исследования смерти могут считаться направлением постгуманитаристики, которое объединяет исследователей из разных областей, а также художников и активистов — всех тех, кто видит потребность в остраннении традиционных путей и методологий изучения смерти, умирания и скорби, а также связанных с ними культурного воображаемого и самых что ни на есть жизненных практик. Я не думаю, что нашей главной целью является создание курсов или программ; мой личный взгляд скорее фокусируется на изменении различных областей и дисциплин «изнутри». Учитывая, насколько медленными являются различные процессы и изменения в академических кругах, мы могли с большим успехом включать литературу по

На данный момент я и мои коллеги Нина Люкке и Тара Мехраби готовим курс-интенсив по

Кроме того, мы интенсивно работаем над получением внешнего финансирования от скандинавских и европейских фондов. Это позволит нам создать более стабильную и финансово устойчивую исследовательскую платформу (в шведском контексте возможность исследований сильно, если не полностью, зависит именно от этого фактора). Также любое научное направление создается и развивается с помощью публикаций: первый номер, посвященный квир-исследованиям смерти, вышел пару месяцев назад в журнале Women, Gender & Research [11]. Та же редакционная команда (Тара Мехраби, Нина Люкке и я) работает над специальным выпуском Australian Feminist Studies, посвященным тематике квир-исследований смерти. Выход запланирован на весну 2020 года. Более того, мы работаем над коллективной монографией, которая выйдет в Routledge и будет состоять из работ участников The First Queer Death Studies Conference. Это определенно две вещи, которые стоит ожидать в 2020 году и в последующие годы.

К слову, первая международная конференция по

В настоящее время мы ведем переговоры с Университетом Гумбольдта в Берлине о возможности проведения следующей конференции по

Наконец, мы также сотрудничаем с фантастически новаторской американской организацией The Collective for Radical Death Studies (CRDS), которая выполняет чрезвычайно важную работу с точки зрения деколонизации исследований смерти. Сейчас мы работаем над созданием серии онлайн-семинаров.

Говоря о событиях 2020 года, за которыми стоит следить, есть смысл обратить внимание на Interdisciplinary Conference Taboo Transgression Transcendence in Art & Science, которая состоится в ноябре 2020 года в Вене. Если подходить с более традиционной перспективы исследований смерти, то может быть интересна конференция Death&Culture III, которая пройдет в сентябре 2020 года в Йоркском университете (Великобритания), а также конференция Death, Dying, Technology and Human Mortality, которую организует Centre for Death and Society (CDAS) в июне в Университете Бата (Великобритания).

В дополнение к традиционным центрам death studies, думаю, читателям могут быть интересны следующие исследовательские группы и организации, которые проводят важную работу на полях традиционных социологических подходов к вопросам смерти. Кроме уже упомянутых QDSN и CRDS, вероятно, вызовут интерес The Order of Good Death, Death and the Maiden [14]. Наконец, в контексте экологии смерти я бы рекомендовала следить за Posthumanities Hub, Environmental Humanities Lab (обе находятся в Королевском технологическом институте Стокгольма) и Oslo School of Environmental Humanities. Надеюсь, это дает некоторую картину того, что мы можем ожидать от 2020 года.

СНОСКИ

1. Одной из значимых работ Нины Люкке является книга Between monsters, goddesses, and cyborgs, отредактированная совместно с Рози Брайдотти. Подробнее см. [Braidotti, Lykke 1996].

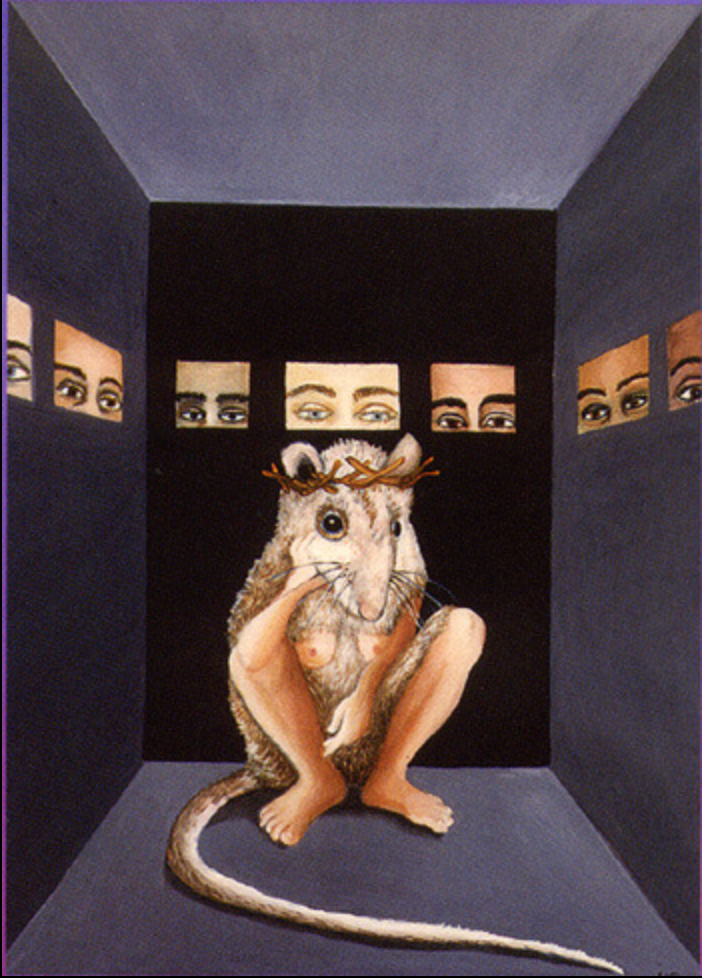

2. Проект ученых и художников из австралийской art&science лаборатории SymbioticA — MEART. Semi-living Artist — демонстрирует, как полуживые существа, способные обитать только в технологическом теле (специальной среде, отграничивающей их от окружающей атмосферы), становятся живыми через умирание. Для своего проекта группа специалистов SymbioticA использовала нейроны головного мозга крысы. С 2006 года сотрудники лаборатории обучают эти клетки управлять специальным «роботом-художником» через интернет. Благодаря случайно возникающим эпилептическим импульсам нейроны активируют робота, который на нескольких специально оборудованных белых листах создает странные авангардные картины. Так, робот и нейроны составляют вместе «полуживого художника». Однако, как и все органические создания, нейроны MEART не вечны. Зачастую на выставках, где участвовал MEART, его крысиные нейроны давали сбой — умирая в чашке Петри и прекращая работу всего проекта. По свидетельству Гая Бен-Ари, одного из авторов проекта, некоторые посетители галереи плакали при подобном сбое — ведь они стали свидетелями смерти художника.

3. Исследователи в области энвайронментальной гуманитаристики, чьи работы обычно глубоко вовлечены в решение вопросов гендера, сексуальности, расы и колониализма.

4. Этот пункт мы с Мехраби и Люкке обсуждаем во вступлении к специальному номеру журнала Australian Feminist Studies, который посвящен теме Queer Death Studies: Death, Dying and Mourning in a Queerfeminist Context. Выход номера запланирован на весну 2020 года.

5. Этой проблеме, например, посвящен выпуск Environmental Humanities (2019), 11(1). Тема toxic embodiment сосредоточена на изучении токсичных тел (токсинов), которые занимают значительное место в природокультурном пространстве. На каждом шагу своей повседневной жизни мы сталкиваемся с воздействием нейротоксинов, астмагенов, канцерогенов и мутагенов, которое делает нас всех токсичными телами. В нынешней ситуации toxic embodiment обращается к онтологии самого здоровья и окружающей среды, поскольку все мы испытаем на себе изменения климата, потребляем антибиотики и непроверенные «химические коктейли» через пищу, косметику, мебель или среды, в которых мы живем. — Прим. переводчика.

6. То есть течении в искусстве, которое использует в художественных целях биоматериалы (клетки, ткани, организмы), методы и процедуры, характерные для биологических наук.

7. Средовое искусство (environmental art) можно очень обобщенно определить как художественные практики, которые связаны с ландшафтом, размышлениями об отношениях с окружающей средой, вопросами устойчивости и экологического кризиса.

8. The Tissue Culture&Art Project.

9. Sarcoma osteogenic.

10. Например, проект Popularizing Environmental Humanities.

11. Номер выложен на OPEN ACCESS.

12. Официальный веб-сайт конференции, сборник всех абстрактов: Karlstad University.

13. Группа, работающая на пересечении death studies и феминистских исследований.

БИБЛИОГРАФИЯ

Батлер Д. (2018) Заметки к перформативной теории собрания, М.: Ад Маргинем Пресс.

Гваттари Ф. (2019)Три экологии. Часть 2. Пер. Л. Прокопенко. Syg.ma.

Делез Ж., Гваттари Ф. (2009) Что такое философия? Пер. С. Зенкина, М.: Академический проект.

Хайдеггер М. (1997) Бытие и время, М.: Ад Маргинем Пресс.

Харауэй Д. (2018) Тентакулярное мышление. Антропоцен, капиталоцен, хтулуцен. М. Крамар, К. Саркисов (ред.) Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология, М.: V-A-C press: 180–228.

Шопенгауэр А. (1999) Мир как воля и представление // Idem. Собрание сочинений в 6 т. Т. 1,2. Пер. А. Чанышева. М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика.

Adrian S.W., Juelskær M., Plauborg H. (2020) Dialogues on agential realism — engaging in worldings, London and New York: Routledge.

Åhrén E. (2009) Death, Modernity and the Body: Sweden 1870–1940, Rochester: University of Rochester Press.

Åsberg C., Braidotti R. (2018) A Feminist Companion to the Posthumanities, Cham: Springer.

Alaimo S. (2010) Bodily Natures: Science, Environment and the Material Self, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Alaimo S., Hekman S. (2008) Material Feminisms, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press.

Alasuutari V. (2018) Queerit perheet ja läheisen kuolema [Queer Families and Death of a Loved One]. P. Eerola, H. Pirskanen (eds) Perhe ja tunteet, Helsinki: Gaudeamus: 185–202.

Barad K. (2007) Meeting The Universe Halfway, Durham, London: Duke University Press.

Braidotti R. (1994) Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory, New York: Columbia University Press.

Braidotti R., Lykke N. (eds) (1996) Between monsters, goddesses, and cyborgs: feminist confrontations with science, medicine, and cyberspace, London, New Jersey, USA: Zed Books.

Butler J. (2004) Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence, London: Verso.

Calarco M. (2008) Zoographies: The Question of the Animal from Heidegger to Derrida, New York: Columbia University Press.

Despret V. (2017) Afterword. It Is an Entire World That Has Disappeared. D.B. Rose, T. van Dooren, M. Chrulew (eds) Extinction Studies: Stories of Time, Death, and Generations, New York: Columbia University Press: 217–222.

Fahlander F., Oestigaard T. (2008) The Materiality of Death: Bodies, Burials, Beliefs, Oxford: Archaeopress.

Giffney N., Hird M.J. (2008) Introduction: Queering the Non/Human. N. Giffney, M.J. Hird (eds) Queering the Non/Human, London: Palgrave: 1–16.

Guattari F. (2008) The Three Ecologies, London: Continuum.

Gunnarson M., Svenaeus F. (2012) The Body as Gift, Resource and Commodity: Exchanging Organs, Tissues and Cells in the 21st Century, Stockholm: Södertorn Studies in Practical Knowledge.

Haritaworn J., Kuntsman A., Posocco S. (2014) Queer Necropolitics, New York: Routledge.

Kasher A. (ed.) (2007) Dying and Death: Inter-Disciplinary Perspectives, Amsterdam and New York: Rodopi.

Kearl M.C. (1989) Endings: A Sociology of Death and Dying, New York: Oxford University Press.

Kosovsky Sedgvick E. (1993) Queer Performativity. Henry Hames’s “The Art of the Novel”. GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, (1): 1–16.

Lykke N. (2015) Queer Widowhood. Lambda Nordica, (4): 87–111.

Lykke N. (2019) Making Live and Letting Die: Cancerous Bodies between Anthropocene Necropolitics and Chthulucene Kinship. Environmental Humanities, 11(1): 108-136.

MacCormack P. (2020) The Ahuman Manifesto: Activism for the End of the Anthropocene, London: Bloomsbury.

Mbembé J.-A. (2003) Necropolitics. Trans. by L. Meintjes. Public Culture, 15 (1): 11–40.

Mehrabi T. (2016) Making Death Matter: A Feminist Technoscience Study of Alzheimer’s Sciences in the Laboratory, Linköping: Linköping University Press.

Shildrick M. (1997) Leaky Bodies and Boundaries: Feminism, Postmodernism and (Bio)ethics, London and New York: Routledge.

Snorton C.R., Haritaworn J. (2013) Trans Necropolitics: A Transnational Reflection on Violence, Death and the Trans of Color Afterlife. S. Stryker, A.Z. Aizura (eds) The Transgender Studies Reader 2, New York: Routledge: 66–76.

Sullivan N., Murray S. (2009) Somatechnics: Queering the Technologisation of Bodies, Surrey: Ashgate.

Radomska M. (2016) Uncontainable Life. A Biophilosophy of Bioart, Linköping: LiU-Tryck.

Radomska M. (2017) Non/living Matter, Bioscientific Imaginaries and Feminist Technoecologies of Bioart. Australian Feminist Studies, 32 (94): 377–394.

Radomska M. (2018) Promises of Non/Living Monsters and Uncontainable Life. Somatechnics, 8 (2): 215–231.

Radomska M., Mehrabi T., Lykke N. (2019) Queer Death Studies: Coming to Terms with Death, Dying and Mourning Differently. An Introduction. Women, Gender & Research, (2–3): 3–11.