Каникулы в Кащенко

*

С 29.12.14 по 29.01.15 я провел в психиатрической клинической больнице имени Алексеева в рамках уголовно-психиатрической экспертизы по делу о хранении наркотиков, которое тянется с июня 2014-го. На стационарную экспертизу я был направлен после экспертизы амбулаторной, установившей, что «клиническая картина не ясна». Изначально представлявший собой дневниковые записи, этот текст подвергся значительной правке с целью обобщить материал и выделить ключевые темы, к которым я вновь и вновь возвращался во время пребывания в больнице.

**

Будильник заведен на 6.40. Из дома надо выйти в 8. Времени с запасом, но еще предстоят сборы под гнетом похмелья, скопившегося за три дня. Ночь прошла в зыбком полусне с настигшей под утро головной болью, поэтому встал, почти опередив звонок, — так хотелось вырваться из невнятного и тревожного состояния. Сегодня понедельник, 29 декабря 2014 года. Сегодня важный день — я ложусь в психиатрическую клиническую больницу №1 им. Алексеева, она же им. Кащенко, она же Канатчикова дача. Там мне предстоит провести три недели в рамках судебно-психиатрической экспертизы, там я встречу Новый Год, там сделают вывод о состоянии моего внутреннего мира. На 9.30 у главного входа назначена встреча со следователем. Доезжаю до Тульской, оттуда на 38-м трамвае добираюсь до цели. Наступили морозные дни, столь редко выпадающие на Новый Год в последнее время. –15, я в кроссовках и вечном пальтишке, прячу руки в карманы и сначала немного стесняюсь подпрыгивать у входа в главную психушку страны, чтобы согреться, но вскоре забиваю на неловкость. Я приехал пораньше, как и на любую встречу, поэтому, как и на любой встрече, оказываюсь в роли ожидающего. СМС от следака оповестила меня, что он задерживается, значит, замерзну порядком. Меня уже потрясывает от получаса смиренного ожидания и от страха неизвестности. Во рту мерзкая смесь похмельного послевкусия и

То утро даже плохим нельзя назвать, оно сдавливало меня, не позволяя реакциям разворачиваться, словам произноситься, все было излишним. Оно тянулось медленно и смазано.

В

То утро даже плохим нельзя назвать, оно сдавливало меня, не позволяя реакциям разворачиваться, словам произноситься, все было излишним. Оно тянулось медленно и смазано. Помню первое впечатление после попадания внутрь отделения — «да тут все ебанутые!», что оказалось совершенно не так в итоге. Я и сам наверняка казался странноватым, да и ощущал себя оцепеневшим, как будто находился на расстоянии от реальности. Помню, тогда за обедом услышал, как медсестра обо мне отозвалась — «заторможенный какой-то».

***

Такой странный поворот — Новый год встречаю на Канатчиковой даче. Только узнав об этом, я с бравадой сообщил близким друзьям, но на вопросы знакомых, случайно встреченных на тусовках, о планах на новогоднюю ночь уходил от ответа. По поводу этого Нового Года у меня уже было две отрепетированные шутки. Осенью, когда я предполагал, что суд состоится до января, у меня была такая заготовка на вопрос, где собираюсь праздновать — «Не знаю, но знаю, где точно не хочу его встретить» (то есть на зоне). После, когда стало ясно, что дело опять затягивается, появилась вторая шутка — «Дедушка Мороз, подари мне условный срок!». Жизнь оказалось остроумней. Что ж, моя странная мечта полежать в психушке (ох, мама, прости сына-дурака) осуществлялась, но мне от этого было как-то не радостно, хотя я и бодрился, как мог. Говорил себе и тем счастливцам, кому выпадало оказаться рядом в момент излияния души, что моя биография была бы неполной без лежки в дурке. Это, может и красиво на листе бумаги, поэтично, а на деле я физически предчувствовал мучительность предстоявших дней, тягостный опыт, который, конечно, пойдет когда-нибудь на пользу, но пока мне просто было плохо.

Эти заметки я начал делать на второй неделе, очнувшись от ступора и решив, что иначе опыт пребывания там окажется бесполезным, а по сути негативным.

Ложась туда, я сразу решил, что буду писать, благо свободного времени оказалось предостаточно. Изначальный план взяться за роман, давно задуманный, но существующий под внутренним тегом «сделать до 30», отошел на второй план под натиском местной фактуры. И раз уж выпал такой сомнительный шанс в нее погрузиться, то грех было не попытаться ее задокументировать. Эти заметки я начал делать на второй неделе, очнувшись от ступора и решив, что иначе опыт пребывания там окажется бесполезным, а по сути негативным. После сияющей морозной недели, за которую я ни разу не вышел на улицу, хмурое утро 8 января показалось чем-то реальным, по крайней мере, соответствующим внутренней реальности палаты. Серость вдруг отрезвила, дала понять, что это время будет просто потеряно, если не взять себя в руки, а вернее, если не взять ручку и тетрадь. В этом занятии была интрига, создаваемая неизвестностью результата экспертизы и вообще моим весьма смутным представлением о том, зачем это все. Я знал, что в худшем варианте могут признать невменяемым и оправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу тюремного типа, о которой много рассказывал один из соседей по палате. Собственно меня только и волновало, как бы не схлопотать «невменяшку», даже не потому что я хоть как-то под эту категорию попадаю, а потому что очень уж наслышан о традициях советской карательной психиатрии с ее позицией, что нет здоровых, а есть недообследованные.

****

31-го пришла мама с фруктами и моими любимыми творожными сырками. Сказала: «Мне так страшно за тебя». Ее страдание — то единственное, за что мне действительно стыдно. Чистая нежность и способность прощать, даже не способность, а

Зачем вообще писать о времени, проведенном там? Я сразу понял, что важно сдерживать стремление к драматизации, ведь, по-честному, это было вовсе не хождение по кругам ада, а скорее отдых в санатории. Пребывание там интересно, поскольку относится к стороне жизни, про которую можно сказать «не зарекайся» почти любому моему знакомому, однако практически неизвестной в смысле каждодневной рутины, особенностей общения пациентов с персоналом и между собой, переживаний, которые вызываются постоянным столкновением с больничной реальностью. Психушка на удивление нормальна, с одной стороны, с другой же реальность за ее пределами бывает настолько безумна, что задаешься вопросом: если это нормально, то что же тогда ненормально?

Также я пытался избежать стиля колониального рассказа из разряда «Можете ли Вы себе представить, что в далекой стране…?» В этом смысле мне и не попалось каких-то необычных безумств, на которые можно подивиться. Наше отделение специализировалось на экспертизе, острых больных там не было, была пара смешных шизиков, а основном же — солдатики, косящие от службы, уголовники, косящие от зоны, и люди, которых добрые родственники положили, чтобы лишить дееспособности, а после квартиры. Там лежат люди, котором до нормальности немного не хватило в

Большую часть месяца, проведенного в больнице, я пролежал во второй палате. Слева от меня, ближе к выходу отдыхал от мирской суеты вечно кашляющий, а по ночам еще и постанывающий старичок, короткую греческую фамилию которого медсестры переиначили на «некроз», пациенты звали его «рычащий дед». «На этой койке всегда жмурики» — заметил кто-то из постояльцев палаты. Справа лежал С., прозванный и очень метко Лемуром. Он, пожалуй, был самым тяжелым больным в отделении, не по степени опасности для общества, а по выраженности дефекта, вызванного болезнью. Его речь почти сплошь состояла из отзеркаливания фраз собеседника или телевизора. Постоянно спорил сам с собой: «Надо поспать»/«Рано еще спать, дурак!» Ему было вроде бы 34, все передние зубы были вставными, его внешность не соотносилась ни с каким возрастом, но определялась тяжестью состояния. Когда он по внутреннему позыву вдруг переставал пить таблетки, сплёвывая под кровать или в туалете, он словно гас, лежал на кровати и не отвечал на вопросы. Под таблетками он был веселым, постоянно напевал услышанное из новогодних концертов, а уж когда в палате появилось маленькое радио, то радовался как ребенок, а заодно и все вокруг, потому что смотреть на него в хорошем расположении духа без улыбки было невозможно. За что он лежал, установить не удалось — он то говорил про топор и бабушку, то про спайсы, но обе версии казались мне неправдоподобными.

Дальше — В., здоровенный детина, попавший с «Угрозой жизни» в результате драки с братом по пьяни, причем помирились уже давно, а дело не остановишь. Он непрерывно ел и курил, в оставшееся время молился. Иногда вдруг начинал рыдать о своей тяжелой судьбе.

Следующий — А., три с половиной года проведший в психиатрической больнице №5 под Чеховым, той самой, которая тюремного типа. Рассказывал про тамошнего пациента, размозжившего матери череп молотком и сварившим мозг, причем с виду и не подумаешь. До этого полгода в Бутырке, в местном психиатрическом корпусе «Кошкин дом». Пырнул отчима-садиста ножом, нервы не выдержали постоянных побоев. Мне он предстал размазанным больничным образом жизни тюфяком, туговато соображающим и передвигающимся как зомби. Однажды удивил меня вопросом «Что такое пурпурный?» В ПБ №5 начал писать стихи, тексты для будущих песен, и хотя язык его иссушенного таблетками сознания был достаточно беден, некоторые попадания выдавали еще не раскрывшийся талант. Наверно, самый крутой текст был «Смерть без привилегий» — выхолощенное отчаяние бесконечных безликих дней. Он дал мне его почитать, включив в плеере «Smells like teen spirit», мол, нужно представить как будто это текст этой песни. В Кащенко он долеживал срок, проходил своеобразную реабилитацию, выхлопотанную матерью, после жесткого режима предыдущей психушки. Всего в палате было 10 человек, но на остальных койках постоянно происходила ротация — кого-то выписывали, кого-то переводили в другие палаты или отделения. В нашей палате лежал контингент потяжелей, чем в других, наша считалась надзорной, что выражалось в непосредственной близости к сестринской и решетках на окнах. Удрученность собственным состоянием не позволяла развернуться спорам о политике и смысле жизни, которых витало предостаточно по отделению в целом, разговоры внутри палаты — либо воспоминания о классных деньках из прошлого, либо любимые фильмы и музыкальные исполнители. Но после пары дней темы иссякли, и началась изнуряющая скука, которую я пытался забивать чтением, глотая книгу за книгой, доводя себя до боли в глазах и некоторой прострации, когда текст становился отстраненным и чтение превращалось в разглядывание. В зияющих провалах распорядка дня, когда нечем было заняться с побудки до завтрака, с завтрака до обеда, с обеда до ужина, с ужина до сна, обострялось самокопание, вскоре начинавшее буксовать от вечного повторения, в итоге отуплявшее и изматывающее, тягостное, гнилое чувство. Как назло, первая неделя пришлась на новогодние каникулы, врачей не было, обследования прекратились, медсестры, донося из дома остатки оливье, пребывали в благостном расположении духа, режим дня соблюдался очень приблизительно. Ничего не происходило. Как-то за завтраком невозмутимый механический голос объявил пожарную тревогу, но никто и глазом не повел, разве что прозвучала пара шуток на тему «лучше сгорим, чем не позавтракаем». Общую расслабленность прервала медсестра, раздававшая утренние таблетки, подгоняя ленивую трапезу своей кажущейся вычурной бодростью. Она вдруг начала выкрикивать «Ресторан имени Кащенко заканчивает работу! Поторапливаемся! В темпе вальса, давайте потанцуем!» и даже привстала в кресле от собственного запала. Ее голос, всегда звучавший громче, чем необходимо, сиплый в начале каждой фразы, но набиравший звучность к середине, словно не справлялся с собственной неожиданной громкостью и разваливался в скрежет. Пациенты потянулись на раздачу, ее тирада захлебнулась в общем давящем спокойствии.

Поскольку те дни нет смысла разделять, в больнице они неотличимы друг от друга, продолжу, как будто это описание одного дня. После завтрака зашел в палату. В. держал в руках сложенный пополам лист А4, на котором было рассыпано некое растительное крошево. Я не поверил своим глазам, эта картина вызвала довольно четкую ассоциацию, но разве можно настолько без палева? Оказалось, это была труха из чайных пакетиков. Опустошив штук 7, он засыпал их содержимое в рот и запил водой: «Это таблетки глушит, только никому не говори». Я лежал на экспертизе, поэтому мне ничего не давали. А так две главные подруги у пациентов Галя (галоперидол) и Зина (аминазин) — препараты, синтезированные еще полвека назад и сейчас запрещенные во многих станах

*****

Когда внутренний подъем, связанный с восторгом от яркости местной фактуры, прошел, навалилось уныние. Очень поддерживали посещения и ко мне приходили чаще, чем к большинству пациентов, но, тем не менее, в

А опор итак не хватало, тело от безделья и подавленного напряжения ослабело, внутри было постоянно что-то неладно, словно непрерывное чувство подступающей простуды. Видимо, на то она и больница, чтобы болеть. У солдатиков из первой палаты круговой порукой передавалась ангина. У двери сестринской почти всегда сидела пара жаждущих «пшикнуть от горла» или «чего-нибудь от температуры». Скука заостряла внимание на себе, преувеличивая смутные ощущения, доводя их до уровня вполне определенной боли, вжимая общую тревогу в конкретный соматический симптом. Скука — главная болезнь там, а болезнь — отличный досуг, хлопоты о выздоровлении и суета вокруг болеющего убивают время. У меня простуда так и не наступила, зато обострился гастрит, подарив ночь мучительных спазмов. В

Наверно, в условиях информационного голода я стал склонен преувеличивать события, обращать внимания на всяческие мелочи, документировать то, что в обычных условиях забыл бы без сожаления. Доскональность, с которой я в черновом варианте описывал обыденные процессы, была необходима мне для придания дополнительного смысла исследования реальности, позволяющего бороться с недостатком общего смысла, да и он от этой писанины выстраивался. У нас образовался спортивный кружок, по вечерам с М. и всеми желающими (таких правда было человека два и то не часто) отжимались. У 4й палаты (мажорная — на 8 коек и со своим телевизором) оказалась машинка для стрижки волос на общаке. За один день человек 5 стали бритыми, еще один с ирокезом. Туалет-курилка превратился в парикмахерскую, там же обсуждались совместные бизнес проекты после выхода, передавались сплетни, выносились на общий суд конфликты. Как-то вечером стою-курю, врывается человек пять, шумно что-то обсуждают. Оказалось, соц. опрос — «кто дрочил в Кащенко?» Того, кто отрицает, подстебывают — скромняга. М. для развития ситуации приносит из палаты «Флирт». На хохот и взбудораженный гомон приходит старшая медсестра, но К. (за некоторое внешнее сходство прозванный «Яценюком») зачитывает непонятно откуда взявшийся там материал про вторую мировую. Вообще, мое либидо (итак не Бог весть какое) там почти угасло, о сексе просто не думалось. Говорят, это в еду что-то добавляют, на это же списывают общую вялость и постоянное желание спать.

Разговоры-разговоры, там от них никуда не денешься, хотя чесать языком надоедает. В нашей палате темы самые разнообразные: нелегальные схемы обналички, спайсы, гуманистическая психотерапия, значение тюремных наколок (вот узнал, что один купол — 5 лет). Историй у всех хватает, есть, по крайней мере, одна —

Стоило полежать в психушке три недели и на тебе — масоны. Мужик в годах с недобрым прищуром

******

Обещанные 21 день экспертизы оказались неправдой. Стандартная экспертиза — 30 дней, могут продлить, если так и не прояснят клиническую картину, обычно же оставляют дольше тех, кого уже признали невменяемыми и держат до суда, чтобы потом прямиком в ПБ №5. На Крещение выпал день изначально предполагаемой выписки, но я уже понимал, что сидеть еще 9 дней, поэтому пытался давить внутреннее ощущение разочарования. Пошли лишние дни. Только и осталось — сделать их ненапрасными. Даже сдача крови на ветрянку радовала, будучи каким-никаким событием.

Запомнился разговор о том, кто где служил, у кого из знакомых за что сидел, приведший к дилемме — где лучше: в психушке или в тюрьме. Кто-то озвучил банальность, но она пробрала до дрожи — «нет места лучше, чем дом». Сознание без стимуляции впечатлениями абсорбировало обрывки из рекламных роликов из разряда «А овечек посчитать? А зачем, давайте спать», паттерн выцветших обоев, перевернутый номер 3й палаты, остроты медсестер вроде ответа на слова пациента, что с момента прошлой ЭЭГ не прошло и полугода, — «за полгода можно мутантом стать». Медсестры там похожи на пародии на персонажей из сериалов, которые, казалось бы, должны быть пародиями на них. Наша палата была как раз напротив сестринской, волей-неволей до меня доносились их разговоры во время очередного (хотя учитывая непрерывность этого процесса, понятие очередности неуместно) приема пищи. Еда и сплетни и составляли их профессиональную деятельность, другие их функции были как-то не очевидны. Вечные семки под трескотню телика, вот в новостях объявили, что умерла очередная престарелая актриса, раздалась классическая в подобной ситуации фраза — «Что же это они, одна за одной?!». Едва вспоминая, кто это, где играла, они потом визжали, чтобы переключили на канал, где шла трансляция отпевания.

Наконец меня вызвали на беседу с врачом, начатую еще перед Новым Годом, но тогда прерванную обедом. Высокий застенчивый парень, мой сверстник или чуть помладше, тихим голосом задавал вопросы, нечеткость которых выдавала неопытность, за которую он словно извинялся взглядом, сам неудовлетворенный формулировкой. В разговоре с ним я старался по максимуму включить обаятельного, хотя и побитого жизнью интеллигента, робко тянущегося со дна к свету нормального существования.

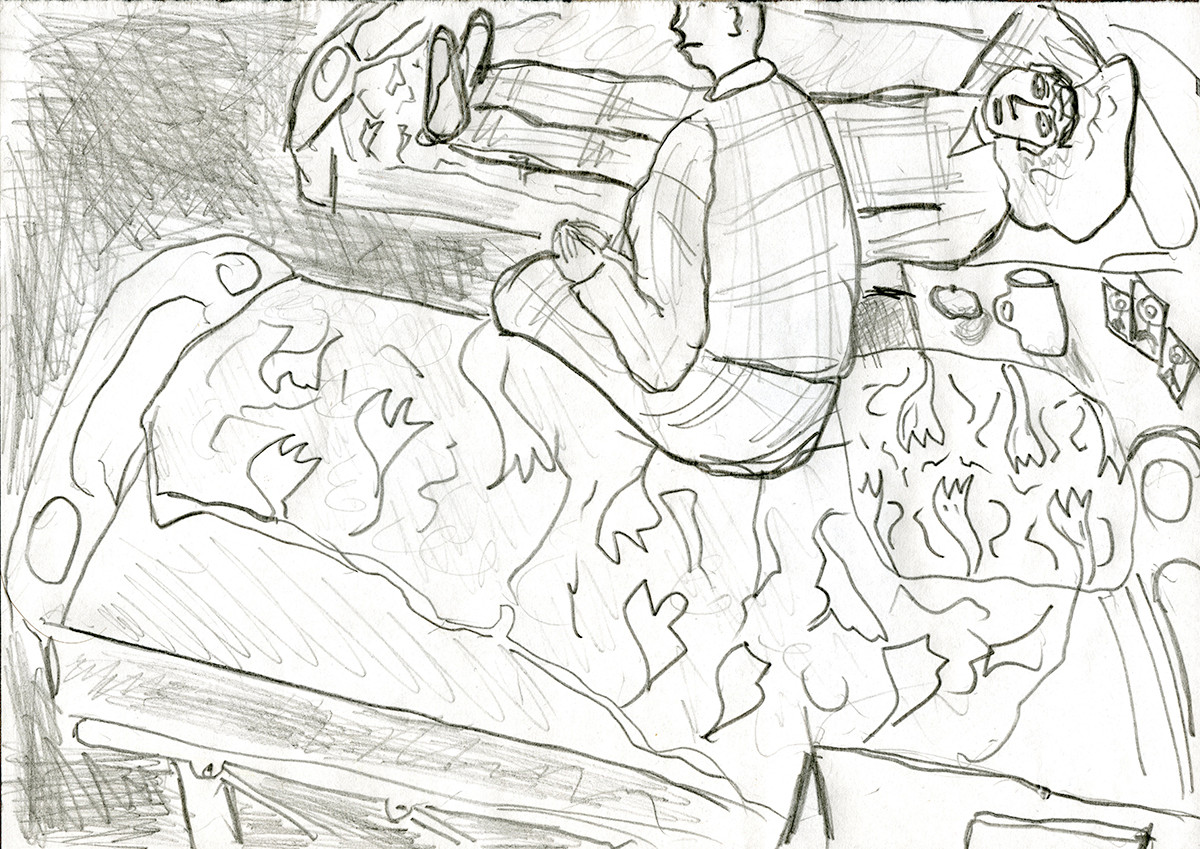

Вообще я по образованию клинический психолог, за годы учебы занятия в психушке были у нас регулярно, тогда же материализовалась моя крамольная мысль — «а какого это быть не в роли обследующего, а обследуемого?». Обследовать меня — дело неблагодарное, я настолько не tabula rasa, что стандартная процедура не даст ровным счетом ничего. Так и произошло во время моего посещения патопсихолога, после уже отрепетированной после стольких разговоров с дознавателями, следователями, врачами и т.д. беседы с одинаковыми вопросами и заученными ответами, он предложил мне несколько классических методик, уныло сказав: «Ну, Вы же их, наверно, знаете». Формально пробежавшись по пробам на оценку мышления, вроде интерпретации пословиц и сравнении понятий, он дал под конец методику «Пиктограммы», суть которой в запоминании 10 слов и словосочетаний с помощью зарисовывания. В итоге он просто не стал проверять, сколько я запомнил, потому что набор предложенных слов я мог бы назвать, будучи разбуженным среди ночи.

*******

В Кащенко снимались с запоев Высоцкий и Ерофеев. Помню, как одна медсестра восторженно верещала другой: «Лолита постоянно говорит в интервью, что обожает Кащенко». Говорят, Меладзе и Децл лежали тут в крутом седьмом отделении (с евроремонтом). Собственно, где, как ни в психушке, встретишь творческих личностей? Как уже упоминал, А. пишет стихи о больничном существовании с названиями «Пижама», «Суицид», «ПБ №5». К. с классными татухами на руках, откашивая от армии, сочиняет баллады на славянские темы. В его творческих планах написание романа и создание секты. Слушая его хорошо поставленную речь (с забавным сибирским оканьем), подкупающую чистотой языка и четкой логикой повествования, за которым всегда хоть немного, но слышится убеждение, я вполне склонен думать, что у него получится и то и то. Тщедушный и молчаливый Л. рисует психоделичные порно комиксы в японском духе, одного взгляда на которые психиатру хватило бы для предварительного диагноза, но крутые — слов нет! Д. — причудливые абстракции, выражающие эмоции и состояния. Рисунок гордыни, чем-то напоминающий растительных монстров (вроде зергов из старкрафта), которых я рисовал в детстве, я у него в итоге выпросил.

Вопрос, почему рождается творчество в застенках, там стал для меня ключевым. После очередного прочесывания местного книжного шкафа попалась в руки книга «Злые песни Гийома дю Вентре» — прекрасная мистификация, созданная двумя репрессированными в 37 году интеллигентами, придумавшими себе альтер эго, французского поэта-бунтаря 18 века, сонеты которого они якобы переводили. В замечательном вступлении была затронута тема лагерной литературы, образовавшей целый жанр. Почему столько великих произведений было создано заключенными или в более широком смысле ограниченными в правах и не существует зеркального феномена — литературы надсмотрщиков, надзирателей, конвоиров? Психологическое объяснение чрезвычайно просто — эмоции заключенных всегда подавляются и наказываются, что оставляет им лишь косвенные пути для разрядки, такие, как сублимация. Конечно, не каждый заключенный стремится свое страдание перековать в стихи или рисунки, но среди заключенных таких людей гораздо больше, несравнимо больше, чем в среднем по популяции. Вероятно, склонность нарушать социальные правила, эдакая потребность в новизне, говоря языком психологического опросника, присуща людям талантливым, хотя всегда, делая заявления в подобном ключе, я, конечно, признаю — обратное равенство не работает. Все гении — провокаторы, но не наоборот. В том же вступлении вычитал великолепное определение интеллигента: «это человек, чей гуманизм (т.е. уважение к инакомыслию, инакочувствию и инакожитию) шире, чем его собственные убеждения».

Кто же такой — надсмотрщик? Это человек, занимающий должность в самом низу пенитенциарной системы, связанной с постоянной агрессией по отношению к заключенным, его деятельность характеризуется набором жестким правил и сильнейшей зависимостью от вышестоящих лиц, что способствует безынициативности и формализму. Ему самому проходится выносить унижения от начальников, но зато у него есть, кому передать эту деструктивность, несмотря на то, что сейчас контроль за ними ужесточился и случаи насилия над заключенными и пациентами почти сошли на нет. В итоге с высокой вероятностью надсмотрщик — недалекий, жестокий и запуганный формалист, что представляет собой страшное сочетание и впрямь является скудной почвой для творческих способностей. И хотя моя мама всегда с грустью слушает мои рассуждения о связи таланта и безумия, надеясь видеть меня здоровым и социально успешным, я только и делаю, что убеждаюсь в наличии этой связи. С точки зрения статистики гениальность ненормальна, поскольку редка. Нарушения формирования стереотипов, соединяющих подобное с подобным в мышлении, характерны для шизофреников и часто являются помехой в обыденной жизнедеятельности, поскольку не дают закрепиться полезным навыкам, но также позволяют находить скрытые связи и неочевидные решения. Я против поэтизации безумия, видел много прискорбным картин изувеченных психической немощью не людей уже, а полуовощей. Мои рассуждения вырастают из попытки понять, почему же талантливые люди так часто оказываются за решеткой тюрьмы или психушки. Конечно, не обходится без извращенного самолюбования — ну я же талантливый, поэтому и не совсем дружу с головой.

Ну, достаточно об этом, не за талант же сажают в дурку. Попадают туда не просто так, с этим бессмысленно спорить (хотя наблюдая окружающих там, вечно сталкиваешься с оппозицией — «да тут все ебанутые»/ «а вроде нормальные все»), перекладывая вину на социальную систему, косность законов и продажность властей. И солдат, косящий от армии, и героиновый торчок, клянчащий лекарство, чтобы сняться с отмены, и педофил, по пьяни изнасиловавший 13летнюю — все они далеки от образа идеального гражданина. Но все они еще кто-то помимо этого. Люди, какие-никакие. И это не оправдание, а принятие факта, который вне тех стен вовсе не очевиден. Отчасти поэтому там лежать не стоит — слишком это раскачивает представления о добре и зле.

В

Мы с приятелем вдвоем

Весело живем

Нас недавно поселили

В сумасшедший дом

Тут нас кормят, одевают,

Водят погулять, а кто

Пашет на завод, тот

Истинный дурак.

********

Буду закругляться, очерк и так то и дело сползает в пространные рассуждения, чего я так хотел избежать. Мелкая снежная крошка искрится за окном. Ворон штук 20 слетелось, наверно, какая-то баба кинула хлебных крошек. Пролетая над окном, сама птица не видна, но ее огромная тень заполняет на мгновение оконный проем. Из чашки вьется пар, пронизанная лучами палата вся как предвкушение весны. Душно. Хочется испытать радость поездки в метро, похода в магазин, уже не говоря об Интернете, домашней еде, встрече с друзьями. От нечего делать хочется курить. В животе смутное томление медленными волнами расходится по телу. Тревога раскачивает то, что и так нестабильно. Все метафоры неустойчивости сейчас ко мне подойдут. Сам кроме маятника и карточного домика ничего придумать не могу, но эти идеально меня сейчас описывает. Странное дело — вроде бы сломанная, жизнь стала казаться мне целом более сносной. Как вспомню экзистенциальные страдания в сытом комфорте съемной комнаты в ЦАО с приличной и непыльной работой, на которую ездил пару раз в неделю к полудню, так улыбнусь снисходительно «вот дурачок-то был». Как пел Высоцкий: «Жил я славно в первой трети, двадцать лет на белом свете по учению». Этого не жалко. Не жалко слабого, никчемного себя тогдашнего. Видать, нужно было попасться с весом, чтобы обнулить счет, отчеркнуть невнятные годы. Мне стало яснее, кем я не буду, а кем я не могу не быть. Как здесь говорится: «В любой непонятной ситуации ложись в Кащенко!»

Сталкиваясь с неосуществленными надеждами и неудовлетворенными амбициями, наблюдая более успешных сверстников, а в последнее время и ребят, гораздо моложе меня, я будто стал отстраняться от самого себя, наблюдая свою жизнь с интересом невольного свидетеля. Эта позиция, о которой я умолчал в беседе с психиатром, явно не свидетельствующая о психическом благополучии, позволила достаточно легко перенести задержание, допросы, вынужденную работу на стройке и кухне, без потерь провела и сквозь больничные палаты. Иногда я даже радовался отсрочке от жизни, в которой, особенно в моей ситуации, нужно принимать серьезные решения. Отложенная жизнь предстает там во всей парадоксальной самодостаточности. В

Следователь говорил с издевкой: «Ну, ты попал», оставляя меня на больничный месяц. Мне еще тогда хотелось ему сказать, что он вообще не понимает, как я воспринимаю эту ситуацию. Я и из ИВС (изолятор временного содержания) выходил с улыбкой, озадачив оперов. Этот опыт тоже для меня не негативный, а очень полезный, интересный, порой даже приятный. Как и герои South Park в конце серии, я многое понял. Как тюрьма не исправляет преступные наклонности, так психушка не лечит безумие. Изгои общества более человечны, чем те, в ком общество находит опору. Конечно, моя оценка чрезвычайно субъективна, но некоторые сравнения очень уж просятся: убийца, непутевый алкофилософ, готовый поделиться последней сигаретой, и опер, которому жалко денег на платье своей невесты, а второй ему предлагает купить старое платье своей жены; несчастные и нечестные перед собой карьеристы из органов и счастливый дед на Петровке, уже отсидевший в сумме 38 лет. Когда я озвучивал эти мысли друзьям, мне говорили, что находясь по одну сторону баррикад, я начинаю проповедовать довольно спорную идею, но, видать, я и не мог никогда оказаться по другую. АУЕ! Мои записки, которые я пытался вести отстраненно, вновь и вновь скатываются в манифест антисоциальной личности. Что ж, я преступник, лежащий в психушке, говорю крамолу, саму по себе не новую — общество больно, общество преступно.

Наступил вечер. Померкшая палата полнится разговорами о добре и зле, Боге и т.д. и т.п. Дальше во тьме через двор мерцает окно, нагнетает дурные предчувствия. Я измотан в этот вероятно последний день в Кащенко простудой и ожиданием. Каждое движение мысли натыкается на препятствие. Мерзко внутри, бодриться уже не получается, за месяц сил не осталось. Мерцающее окно напрашивается на ассоциации с моим будущим чередованием вспышек и темноты. Вот оно погасло. Да харош уже ныть. Завтра комиссия — выйду, куда я денусь.