Франческа Вудмен. Добро пожаловать в реальность

Впервые фотографии Франчески Вудмен я увидел в альбоме, который Линда купила и поставила в гостиной на полку в ряд с прочими книгами по искусству. На обложке, у самого края фотографии, была изображена женщина, сидящая на корточках, подбородок прикрыт рукой, смотрит прямо на меня. Голая стена позади нее была белой, но обшарпанной, повсюду трещины и пятна, а на деревянном полу, грубом и неровном, комки грязи, пыль и струпья краски. Взгляд женщины одновременно вопрошает и констатирует. Стало быть, ты смотришь на меня? На ней одноцветное платье с узором из крупных и мелких черных кружочков. Или же взгляд говорил: «Ну давай же, посмотри»? В глазах были и осознанность, и открытость, предел которым ставило вопрошание во взгляде.

Я раскрыл книгу и принялся листать. Первое фото представляло собой изображение обнаженной женщины, сидевшей на измятой подушке; ноги ее были раздвинуты, к животу и покрытой волосами вагине был прижат кусок стекла; голова откинута, полностью скрытая волосами. Я продолжил листать и увидел женщину: из одежды — лишь чулки и ботинки на раздвинутых ногах, меж которыми стояло комнатное растение; грудь обвисла, мягкий, дряблый живот, лицо обращено к похожему на трубку цветку, нос почти зарылся в бутон, глаза прикрыты. В правом углу, рядом с обезрамленным зеркалом, висит то же платье, что было на девушке с обложки. В левом углу виднеется покоробленная от сырости дверь, потемневшая снизу, словно тронутая гнилью. Листая дальше, я увидел фото с размытым образом, выползающим

Во второй раз я увидел фотографии Франчески Вудмен в

Два дня спустя я вернулся на выставку, чтобы в одиночестве рассмотреть фотографии. После чего спустился вниз, в зал с постоянной экспозицией, где были представлены картины начала ХХ века, сплошь классики: Писсарро, Пикассо, Мане, Моне, Сезанн, ван Гог, Гоген — и картины эти, брызжущие цветом, внезапно предстали как нечто из другой эпохи, вне всякой связи с тем, что было и прошло внутри и вокруг меня. Меня не покидало чувство, что это были лишь музейные экспонаты. Чувство было сильным и новым, ибо живопись импрессионистов и постимпрессионистов всегда обращалась ко мне, будучи не просто вершиной истории искусства, мостом между старым и новым, но затрагивала меня лично, будучи связанной непосредственно с моими переживаниями, окрашивая момент своего существования моим. Сейчас они были мертвы. Даже картины Моне, вопреки китчевости всех афиш и репродукций, продливших жизнь его картинам, оказались в непосредственной близости от этого особого мгновения с его светом — от летнего полудня на французском побережье Нормандии, если для примера — благодаря которому они всегда преодолевали время, разделявшее миг, запечатленный на картине, и миг, в котором пребывал зритель, потому как всем знаком свет, растекающийся над морем в летний полдень, это свет, который в любое мгновение может засиять внутри нас, и именно потому существует связь между тогдашним временем, нашим собственным и историческим, и настоящим — через чувства, дающие нам глубочайшее переживание мира. Мы были, и мы есть, и мы будем — вот какие чувства внушали мне картины Моне. Но не безоговорочно, потому как в регистрации света и оттенков мгновения присутствует всегда чуждый элемент, некоего рода существенность мира, нечто дистанцированное и объективное, с чем мы не чувствуем связи, ни в самом мгновении, ни в его отражении в произведении искусства, — и самый значительный вклад импрессионистов в искусство состоит в том, что они, сами, возможно, этого не осознавая, показали нам эту бездонность света, бездну, пропасть — и показали ее не с помощью тьмы, как, например, делали художники эпохи барокко. Смерть в свете, смерть в этой зеленой листве, смерть в этом голубом небесном своде. В этом кроется значимость Моне и его современников: ограничив мгновение, они связали его с нами, позволив увидеть его красоту и наполнив нас чувством, так сказать, полноты бытия — и небытия.

Это универсальное значение, не имеющее ничего общего с тем, что может возникнуть в сфере социального или политического; свет отражается в водяной глади и сверкает вне зависимости от того, засаливаем ли мы еду или храним ее в холодильнике, являемся ли мы социал-демократами или придерживаемся неоконсервативных воззрений, ездим ли мы на лошади или водим автомобиль, пишем ли мы письма или отправляем смс. Так я думал. Но тем вечером в музее Гуггенхейма в

Я покинул музейные залы и спустился по Пятой авеню, сначала вдоль огромного парка, затем под тенью гигантских небоскребов, в своей недосягаемости похожих на сон, не в силах расстаться с мыслью о том, что недавно увидел: отчего совершенно внезапно фотографии Франчески Вудмен, до невозможного простые, показались мне столь значимыми, выставив безделками произведения искусства ХХ века? Удалось ли снимкам Франчески Вудмен привлечь мое внимание к

Фотография стройного тела, облаченного в платье с узором из черных и белых точек, обнаженные руки висят вдоль тела, в одной руке предмет цилиндрической формы, который при ближайшем рассмотрении оказывается березовым поленцем примерно одного с рукой диаметра. Тело сверху обрезано по плечи, а снизу по колено, так что не видно ни лица, ни ног. С помощью лиц мы можем идентифицировать человека, в то время как тело остается всего лишь телом, и с помощью лица мы можем читать других людей. Увидев лицо, мы устанавливаем с ним связь. Это фото отказывается от подобного рода индентификации, и вынуждает взгляд искать другие опознавательные знаки, переходя от вопроса «кто она?», который мы задаем в первую очередь и который обращен к лицу, — к вопросу «что она такое?». Или, если точнее, к вопросу, что это такое. Торс, одежда, две обнаженные руки, березовое полено? Узор коры напоминает узор платья, сходство столь же неизбежное, сколь и простое: тело подобно дереву.

Фото, сделанное в 1980 году в Макдауэлл Колони в Нью Гемпшире, входит в серию снимков, обращенных к одной теме — тело и дерево. Серия состоит из восьми фотографий, на каждом из которых — светлые березовые стволы на фоне темного леса. На одном из них — длинное, в расфокусе тело с вытянутыми, как продолжение ствола, руками. На другом снимке рука, обвитая березовой корой, вытянута вдоль ствола, а на последней, темной и почти без света, раздетый образ стоит спиной, воздев руки, тоже оплетенные корой, таким странным образом, что на первый взгляд трудно определить, где руки призрака, а где — стволы деревьев. И затем — последняя вариация; с руками, облаченными в бересту, плотно прижатыми к телу, Франческа Вудмен стоит у стены, закрыв глаза и склонив голову на сторону, словно крона.

Как нам понимать эти снимки?

Они полны игривости и молодости, и мне сложно подумать о том, что более опытный художник отважился бы работать со столь простым метонимическим сдвигом, но Вудмен был всего двадцать один год, и не слишком велик престиж, который можно было потерять, — одним словом, она была свободна. Ее интересовали ткани, одежда — одна из постоянных ее тем, а возможно, ее попросту привлекали узоры коры и изящество древесных стволов. Но ее фамилия — Вудмен (Woodman) — содержит в себе деревья, лес и людей, и самопознание занимает столь важное место в ее снимках, что она действительно должна была думать об этом, облачая свои руки в кору и вознося их вверх на фоне леса. Мотив этот предопределен самой историей искусства; леса романтиков, в которых возможно исчезнуть, суть метафора жизни или всего (Фридрих), дерево в романтизме суть метафора жизни, стойкости, природной мощи (Дж. С. Даль) или непостижимого другого (Хертервиг). Вудмен конкретизирует символическую связь дерева и человека и делает это посредством материального выражения (…) Очевидным образом многие из ее снимков пытаются обрести себя именно в этом направлении, на границе между материальным и нематериальным.

На фотографиях, одной за другой, обнаруживаются сходства: здесь — девушка с раздвинутыми ногами на стуле, словно отраженном в соответствующем узоре двух трещин на стене; там — Вудмен предстает целиком, сидящая голышом на стуле, словно повторяя позой похожий на тело сгусток тени, растекшийся по полу; на третьем снимке — безлицая женщина в белом платье, рядом с большой белой птицей, выступающей из тьмы, одна ее рука слегка отведена в сторону, напоминая клюв, другой она касается птичьей головы — но даже подобные совпадения, временами исполненные игры и иронии, временами отягченных своего рода отчаянием, очевидным образом, как это можно обнаружить на всех уровнях снимка, отсылающих к романтизму, не даруют очарованию снимков освобождения, никогда в них не отыскать покоя в какой бы то ни было форме родства или примирения, — напротив, сила этих снимков в большинстве своем исходит из инаковости, несходства порядка вещей и людей. Самая сила вещей на этих снимках настолько мощная, что никакой взгляд или воля не способны собрать их воедино.

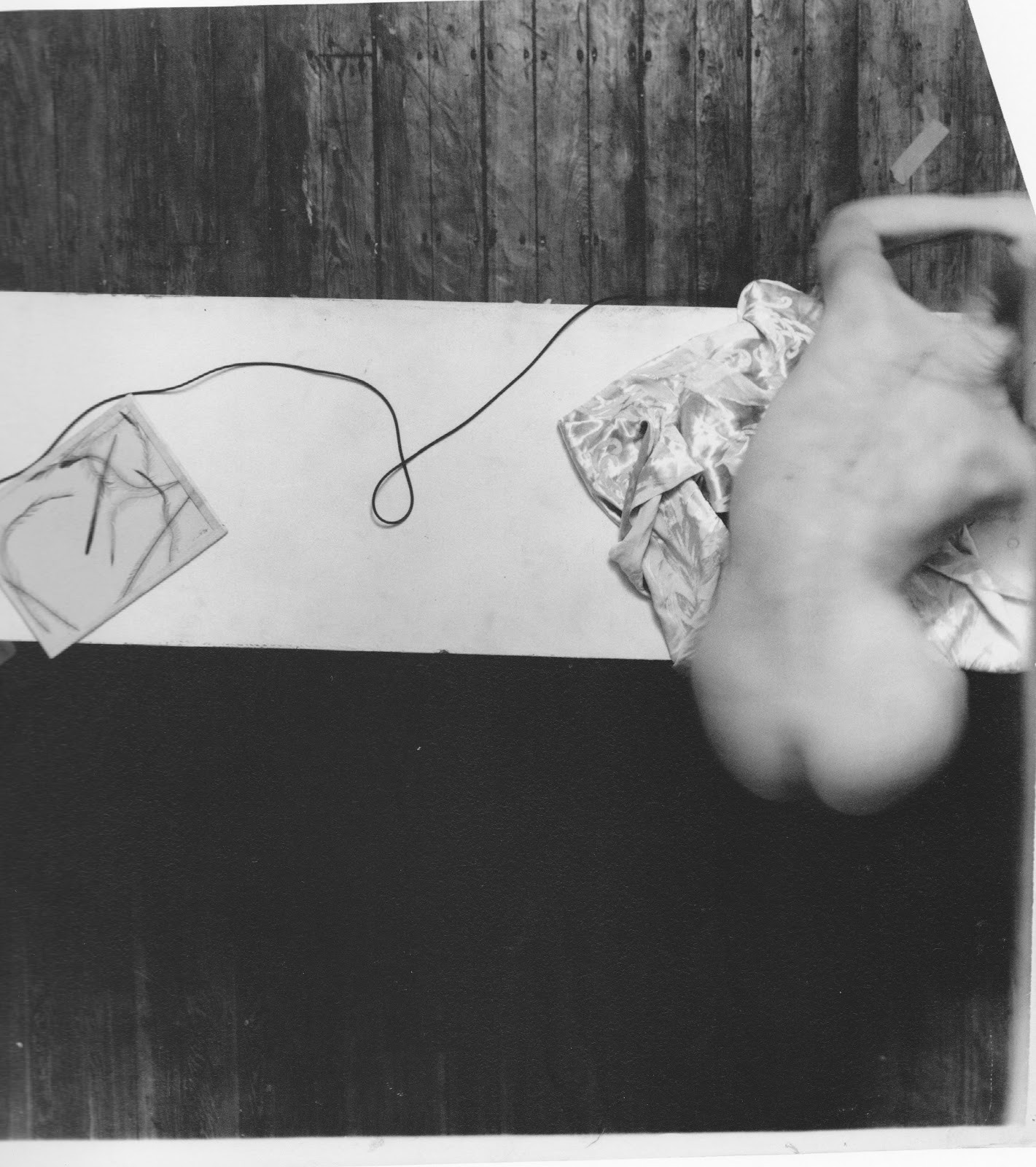

Выставка, посвященная ангелам: в серии снимков о прекрасных и пугающих существах, когда-то бывшими звеном между человеческим и божественным, Вудман пытается отыскать телесные сходства — на одном из них она лежит на столе, укрытая бумагой, виднеются лишь ноги, нечеткие и словно в движении. Рядом с ней лежит мертвая черная птица. Сходство человеческого тела и птичьего трупика столь же простое, как и сходство человеческого тела и дерева. (…) На другом снимке из той же серии она лежит, склонившись, на столе, обнаженная, мы видим спину с позвонками, отчетливо проступающими сквозь кожу, обнаженную, с волосками, вытянутую руку, из которой тянется черный провод — возможно, от автоспуска. Проследив взглядом далее, мы увидим бумагу с наклеенными на нее птичьими перьями. Словно желание преодолеть материальное, сформулированное постановкой и композицией снимка, а стало быть, и вера в искусство, бежит по этому проводу.

Но нематериальное, таящееся в выставке, во взгляде, и представляющее собой, иными словами, внутренний феномен, существует не только в очевидно экзистенциальном и эстетическом очаровании, ибо такое же размежевание явлено в связи тела, по своей сути материального и биологического, и зрительских ожиданий в отношении него, становящимся видимым посредством тех ролей, которые оно воплощает, позах и контексте, в которые помещает себя Франческа Вудмен во время съемки, — примером может служить кадр, на котором она наклоняется вперед, прижимая кусок стекла к животу и вагине.

Отчего я, увидев это, испытываю столь сильное отвращение? Это мощная реакция. Откуда она берется? В этом чувстве скрыто желание противоположного, чего-то прекрасного и контролируемого, а раз уж я не ожидаю ничего подобного от искусства, то отталкивает меня не отвратительное искусство, на которое я реагирую и от которого стараюсь держаться подальше, но специфическое отвращение, причиной которого становится женщина. Отвращение, вызываемое мужчиной, оставляет меня равнодушным, оно ничему не угрожает, ибо я — его часть. Отвращение, причиной которого становится женщина, будоражит (…) Я не желаю ничего об этом знать. Судя по всему, оно опасно. Отчего? Где затаилась угроза? И в чем она состоит?

Записывая этот пассаж, я замечаю, что слово «отвращение» защищает меня, отфильтровывая то, что словечко «мерзкий» должно было бы явить на свет. Мерзкое — противоположность священного, ибо реакция на мерзкое есть прерогатива тела, телесного, праха и земли. Испражнения (еще один эвфемизм) — а по сути дерьмо, — омерзительны, блевотина — омерзительна, телесные отправления — омерзительны, гниль — омерзительна. Все, что мы отторгаем, чисто физически и посредством словесного умолчания или отказа демонстрировать изображение. Мы ненавидим это. Противоположность ненависти — желание, и когда мы испытываем желание, когда мы трахаемся, наши тела претерпевают метаморфозу, секреции и органы, их выделяющие, видятся нам в свете вожделения и становятся чем-то страстно желанным. Схожая двойственность присутствует и в смерти, которая, с одной стороны, есть абстрактное представление, нечто мрачное и местами завораживающее, покрытое золотой пыльцой романтичности преждевременной смерти, а с другой — самое отвратительное и мерзкое из всего, что есть, исполненное подгнившей, осклизлой плоти, вони и личинок, которые и есть мертвое тело. (…)

Иными словами, я ожидал увидеть женщину, а увидел тело. И в снимках Вудмен сталкиваются ожидания от женственности с реальностью телесной, равно как и с представлениями об ангелах или деревьях, чем-то, к чему биологическое тело приближается или от чего бежит. Оно приближается на снимке женского тела на диване, тело облачено лишь в подвязки и чулки, обращенное спиной к наблюдателю, словно бы отданное полностью во власть взгляда, купается в лучах солнечного света, который уподобляет снимок эротическим фотографиям начала века и кадрам Ман Рэя. Оно приближается на фотографии сидящего женского тела в расфокусе, руки закинуты за голову, голова склонена вбок, грудь вперед — все это напоминает осанку Мадонны Мунка. А отдаляется оно на всех тех снимках, где женское тело, часто обезличенное, принимает изломанные и едва ли не гротескные позы, или на тех кадрах, где тело представлено как нечто нейтральное, равно удаленное от эстетизации или постановочности, — тело лежащее, сидящее или стоящее, тело в комнате, природа в культуре, юная девушка, склонившаяся вперед, прижимая к вагине кусок стекла.

В самых фантастических и тревожных снимках Франчески Вудмен эта тема и движение объединяются в одной точке: размытое женское тело лежит на полу, снимок кадрирован так, что обрезаны голова и ноги, на полу у бедер стоит таз для стирки (…) В тазу, свернувшись кольцами, лежит угорь. Вся сила композиции не поддается описанию, ибо она целиком и полностью связана с изображением, въедающимся в тело зрителя без посредников, в противоположность языку, идущему окольными путями мысли. В снимке таится угроза: невозможно разглядывать резкое изображение угря рядом с нечетким женским телом, не думая о пенетрации, и сама мысль эта гротескна, потому как угорь — существо иного порядка, чем человек.

(…)

На снимках Вудмен заметно влияние сюрреализма, который создает чувство неуверенности, располагая объекты из различных сфер один рядом с другим, — как Дали, превративший молот в телефонную трубку, или Мерет Оппенгейм, облачившая в меха чашки и блюдца. Здесь есть и юмор, и игра — это не фотографии Вудмен, открытые биологическим основам сексуальности и смерти, в которых тело вполне буквально пенетрируется личинками и червями, и изобразительный язык этих снимков полон своего рода невинности, юношеской простоты, где границы, устанавливаемые телом и определяющие его, не тают и не растворяются в полутьме, (…) но купаются в ясном и реалистичном свете: вот угорь, вот задница.

Большинство своих снимков Вудмен сделала в юношеском возрасте. Подростком я был слеп к логике происходящего со мной, к силам, мной управляющим, полон чувств и тоски, которые я недооценивал, которые отделяли меня от стремления к пониманию, уводили меня в область банальных и общечеловеческих истин. Тот факт, что девушка-подросток могла явить себя и свое тело столь изощренным и продуманным способом, что даже спустя тридцать лет после того, как снимки были сделаны, они будоражат, кажутся важными и необходимыми, — этот факт почти непостижим. Представить, что подросток, которым я

Именно благодаря этой мысли я вдруг увидел эти снимки. Это она и наблюдает и одновременно является объектом наблюдения. Все взгляды существуют внутри нее. Комната, в которой разыгрывается драма между взглядом, телом и идентичностью, производит впечатление нежилой и заброшенной, усиливая чувство бездомности. Однако под одним из снимков в музее Гуггенхейма я прочитал, что она действительно там жила. Франческа Вудмен, если можно так выразиться, переселилась в искусство и обжилась там. Один на один со всеми взглядами. Взглядами, которые она бросала в надежде, что кто-нибудь вызволит ее оттуда. Кто-нибудь по эту сторону — то есть мы, те, кто смотрит.