Политика и дружба: дискуссия с Жаком Деррида

Джеффри Беннингтон:

Для меня большое удовольствие и честь приветствовать сегодня Жака Деррида от лица Университета Сассекса, и в особенности от Центра по Современной Французской Мысли. Это второй раз за последние пять лет, когда Жак Деррида посетил нас. И я знаю, судя по всем тем реакциям, которые до меня дошли, как люди рады тому. Я не буду говорить даже о том, кто такой Жака Деррида, или какие притязания у него могут быть на нашу заинтересованность. Я нахожу, что ваше присутствие в таком количестве уже является достаточным основанием, чтобы подумать, что вы хорошо осведомлены обо всем этом, так или иначе. Так что я сделаю лишь несколько кратких замечаний, чтобы покинуть вас как можно скорее и дать возможность послушать Жака Деррида. Формат семинара, о котором мы заранее договорились, будет проходить следующим образом: я займу 5 минут вашего внимания, или около того, и задам три или четыре предварительные области дискуссии, на которые Жака Деррида ответит, согласно основной теме — политики и дружбы, которая, как многие из вас догадываются, дает название недавно вышедшей на английском языке книге (которая была опубликована по-французски в 1994 г.). И я полагаюсь на то, что многие из вас прочтут ее. Итак, я изначально предлагаю три или четыре направления расследования, чтобы Жак Деррида смог обрисовать некоторые основные векторы аргументации в книге. А после его ответа на предложенное, он будет рад ответить на ваши вопросы. Я бы в свою очередь хотел предложить пока еще на более ранней части обсуждения, а мы несколько ограничены по времени, чтобы мы в целом попытались остаться, как минимум, в пределах исходных тем, которые выходят из книги.

Я подготовил четыре простых направления дознания, которые попросту являются открытием дискуссии об основании книги «Политика и дружба». Первый вектор вопроса: почему политика? Очевидно, что ты был объектом спроса на политику, или спроса на некоторую политику, на протяжении лет с разных сторон, и можно, стало быть, подумать, что эта книга наконец отвечает этому спросу. Итак, ты сейчас прорабатываешь, а некоторые люди сказали бы, что дорабатываешь, политическую теорию или деконструктивистскую политику? Второй вопрос, или направление расследования, также прост: почему дружба? Книга называется «Политика и дружба». И может показаться странным обращаться к политическим аргументам через скорее очевидно маргинальный концепт дружбы, чем через более очевидные концепты, такие как: суверенитет, власть, легитимность, репрезентация, и так далее. Иными словами, что должна сделать дружба с политикой, или что политика должна сделать с дружбой? Третий вопрос, или вектор расследования, обращается к слову или концепту, который настойчиво появляется всюду в книге, — демократии, а более конкретно в формулировке “грядущей демократии”, которая повторяется всюду в книге. Смог бы ты рассказать нам что-то об этом и что она может значить? И последняя линия вопроса, которая действительно открывается в связи с твоей проделанной работой, начиная со времени публикации книги во Франции в 1994, основана на наблюдении, что эта последняя работа стремилась сместить, или кажется сместила центр тяжести этого типа политической или квази-политической инвестиции в сторону концепта гостеприимства: не мог ли бы ты дать нам некоторое представление того, что затрагивается? Возможно, вокруг сегодняшней ситуации здесь, когда мы предлагаем тебе что-то вроде гостеприимства и приветствуем тебя более или менее гостеприимно в

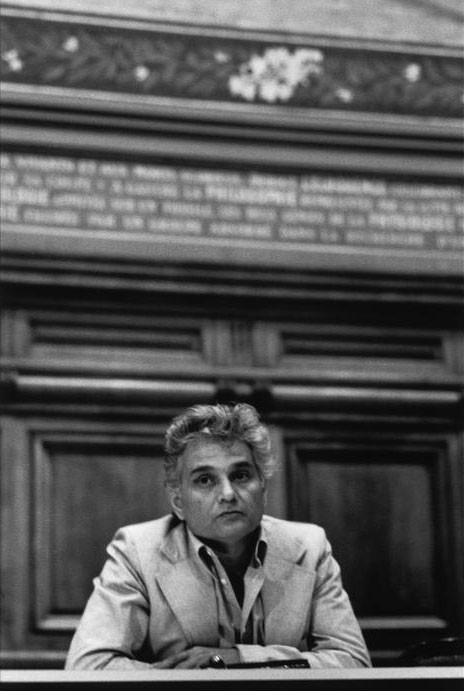

Жак Деррида:

Сегодня у меня будет 30 минут. Спасибо вам, я весьма признателен и рад оказаться здесь вновь, а в особенности ассоциироваться с новым Центром по современной французской мысли, который я думаю, а я не единственный, кто так думает, представляет из себя достаточно важный и нужный проект. Мы все надеемся на его успех, и мы постараемся сделать все необходимое для этого.

Сейчас же, как вы можете представить все эти вопросы — достаточно затруднительные, поскольку я должен действительно сымпровизировать на английском в течение нескольких минут прямой ответ, не зная читал ли кто-либо из вас тексты, которые более конкретны и точны, чем то, что я мог бы сказать здесь. Так что я попытаюсь привести минимальный и простой ответ на вопросы Джеффри.

Почему политика?

Правда, с самого начала, так сказать, когда я начал писать и преподавать, многие люди, дружелюбные и недружелюбные, упрекали меня в том, что я не обращаюсь непосредственно к политическим вопросам. Я думаю, что это было одновременно несправедливое и справедливое возражение. Несправедливо, потому что я думаю

А теперь, чтобы буквально понять вопрос Джеффа, который я имею перед собой: я не думаю, что даже сейчас я отвечаю на требование политики, то есть предлагаю что-то, что можно было бы вписать в то, что называют в нашей традиции политикой. То, что я сейчас пытаюсь сделать, особенно на страницах «Призраков Маркса» или в «Политике дружбы», — это попытаться понять или переосмыслить (я, конечно, не единственный, кто это делает), но попытаться вместе с другими переосмыслить, что такое политика и что именно задействовано в рассеивании политического поля. Итак, я не предлагаю новое политическое содержание в старых рамках, но пытаюсь заново определить или по-другому осмыслить то, что связано с политикой как таковой. И по той же самой причине я не предлагаю политическую теорию, потому что то, что я говорю, в частности, о дружбе и гостеприимстве и о том, что такое дружба и что такое гостеприимство, как раз выходит за рамки знания. В своей крайней и более существенной форме политика имеет дело с

Таким образом, то, что я пытаюсь сказать в этих текстах не является политической теорией или частью теории, которая была бы включена в область, известную как политология или политическая теория, но это и не деконструктивистская политика. Я не думаю, что существует такой вещи, как деконструктивистская политика, если под именем “Политика” мы подразумеваем программу, повестку дня или даже наименование режима. Мы увидим, что даже слово демократия, которую я пытаюсь разыскать, — это не просто название политического режима или устройства национального государства. Итак, я не думаю, что то, чем я занимаюсь, и то, что я пытался сделать очень сложным образом в течение долгого времени, можно назвать политической теорией или деконструктивистской политикой, но я думаю, что учитывая — или предполагая, что они даны — предпосылки того, что я делал до этих последних книг, пришло время мне сказать что-то еще о политике. Не просто о политической теории или деконструктивистской политике, но сказать что-то о политике. Но это опять-таки не просто спекулятивный жест, а конкретное и личное обязательство, и это перформативное обещание является частью того, что я пишу. «Призраки Маркса», прежде чем стать текстом о теории Маркса, наследием Маркса, — это, скажем так, личное обязательство в определенный момент, в определенной форме, особым образом.

Почему дружба?

Почему же тогда — второй вопрос — эта привилегия дарована, в пределах этой области, которую я только что описал, дружбе? Джефф справедливо замечает, что дружба на протяжении веков была, по-видимому, маргинальным понятием в области политики и политической философии. Это верно и не совсем верно одновременно — оно маргинально в обычной систематике политических понятий. Вы не можете найти там понятие дружбы, так как оно обычно оставлено этике, психологии или морали, но оно не считается политическим понятием, поскольку правительство, суверенитет или гражданство могут считаться политическими. Но как только вы читаете канонические тексты политической теории, начиная с Платона или Аристотеля, вы обнаруживаете, что дружба играет организующую роль в определении справедливости, и даже демократии. Я цитирую в «Политике дружбы» многие тексты Платона и Аристотеля, в которых дружба определяется, например, как истинная добродетель.

Позвольте мне сделать только одну научную ссылку на Аристотеля, который говорит, что есть три типа дружбы. Во-первых, высшая дружба основана на добродетели и не имеет ничего общего с политикой. Это дружба между двумя добродетельными людьми. Во-вторых, дружба, основанная на выгоде и пользе, которая и является политической дружбой. В-третьих, и на более низком уровне, дружба основанная на удовольствии — поиске удовольствия среди молодых людей, как указывает Аристотель. Итак, вы видите, что у нас есть понятие дружбы, которое является и не является политическим. Политическая дружба — это один из видов дружбы. Один из вопросов мог бы заключаться в том, что чтобы, выражаясь самым обычным образом, выбрать наших друзей из числа наших политических союзников, должны ли мы политически согласиться с другом вступить в дружбу, необходимо ли это, однородны ли политика и дружба? Может ли у нас быть друг, который политически является врагом, и наоборот, и так далее? У Аристотеля появляется снова мысль, что стремление к справедливости не имеет ничего общего с политикой, что нужно идти дальше, или иногда даже предать дружбу во имя справедливости. Таким образом, есть ряд проблем, в которых вы увидите любовь — которая не любовь, а филия или дружба, играющая организующую роль в определении политического опыта.

Тогда то, что я пытаюсь сделать, — я слежу за временем, — это проследить нить парадоксов между дружбой и политикой, найти преобладающую каноническую модель дружбы, которая в нашей культуре, которую до сих пор формируют греки, в греческой культуре, в римской культуре, в еврейской, христианской и исламской культуре была доминирующей, была преобладающей и господствующей. Каковы особенности этой господствующей гегемонистской концепции, которые могли бы политически иметь значение и быть политически значимыми? Я, конечно, не хочу гомогенизировать — это понятие не является единым однородным понятием, оно не совсем то же самое в Греции, в Средние века и сегодня, но есть некоторые общие черты, и именно этот набор общих черт я пытаюсь обнаружить, проанализировать, формализовать с политической точки зрения.

Так что же это такое? Если быть очень, очень и очень грубым: прежде всего модель этой дружбы — это дружба двух молодых людей, смертных, у которых есть договор, согласно которому один переживет другого, один станет наследником другого, и они договорятся политически — я приведу этому ряд примеров. Так она исключает прежде всего дружбу между мужчиной и женщиной, или между женщинами, поэтому женщины полностью исключены из этой модели дружбы: женщина как друг мужчины или женщины как друзья между собой. Тогда фигура брата, братства также находится в центре этой канонической модели. Я показываю это, конечно, через ряд текстов и примеров. Братство, братские отношения — это фигура такой канонической дружбы. Конечно, это понятие братства имеет ряд культурно-исторических предпосылок. Оно исходит из Греции, но оно также вытекает из христианской модели, в которой братство, или братские отношения, имеет существенное значение. Все люди — братья, поскольку они сыны Божьи, и вы можете найти этику этого понятия даже в кажущейся секулярной концепции дружбы и политики. Во Французской революции это является основой Декларации прав человека и гражданина. В то время во Франции братство было предметом страшных обсуждений, а братство между равенством и свободой выступает как одна из основ республики. Итак, здесь мы имеем дело с тем, что я бы назвал фаллоцентрической или фаллологоцентрической концепцией дружбы. Что, конечно, не означает для меня, что гегемония этой концепции была настолько мощной, что то, что она исключала, было фактически полностью исключено. Это не значит, что женщина не может иметь опыта дружбы с мужчиной или с другой женщиной. Это просто означает, что в рамках этой культуры тогда, этого общества, в котором этот господствующий канон считался легитимным, аккредитованным, не было ни голоса, ни дискурса, ни возможности признать эти исключенные возможности.

Таким образом, все понятия только что упомянутые мной, которые являются фундаментальными в политике и которые выбрал Джефф, то есть суверенитет, власть, представительство были прямо или косвенно отмечены этим каноническим пониманием. Итак, даже идея демократии, как она была определена вначале, должна была согласоваться с предпосылками этой концепции, с привилегией, дарованной человеку, братству. Что означает братство? Это, конечно, предполагает семью, семейную схему, родство, иначе говоря это означает, что брат выступает вместо сестры. И есть целый ряд текстов, в которых сестра — это просто случай брата, не отличный от него, но это и создает безразличие. Итак, мы имеем здесь все условия для канонического определения политики, государства, отношения к автохтонии в Греции, к территории, национальному государству, филиации, представительству, суверенитету — все они разделяют эту фаллоцентрическую концепцию социальной связи как дружбы. Вот почему я подумал, что эта ведущая нить, проблема дружбы, может быть полезна для того, чтобы продолжить деконструкцию (скажем слишком поспешно) большой массы традиционной политической теории и предоставить мне стратегический рычаг для продолжения работы, которую я сделал, входя в область политики более эффективным способом.

Что такое демократия?

Теперь же в отношении вопроса о демократии: отчего слово “демократия” присутствует в “грядущей демократии”, которое я повторяю снова и снова, ведь демократия — это странное название для режима, и с самого начала было трудно отыскать демократию среди спектра режимов, да и все всегда испытывали трудности с назначением места демократии. Демократия означает, как минимум, равенство — и здесь вы видите, почему дружба является важным ключом, потому что в дружбе, даже в классической дружбе, речь идет о взаимности, равенстве, симметрии, и так далее. Нет никакой демократии, кроме равенства между всеми — я постараюсь конкретизировать это более точно — кроме как равенства, которое может быть посчитано и вычислено: вы подсчитываете количество единиц, то есть избирателей, голоса, граждан. С другой стороны, вы должны примирить это требование равенства с требованием сингулярности, с уважением к другому как единичному, а это уже апория. Как мы можем в то же время принимать во внимание равенство всех, справедливость и равноправие, но, тем не менее, принимать во внимание и уважать разнородную особенность каждого?

С самого начала демократия ассоциировалась с ценностями, с аксиомами, которые принадлежат к этому каноническому понятию дружбы: братство, семья, коренное обитание (автохтония), национальное государство, зависящее от территории, почвы и места, и так далее. Теперь можно подумать о демократии, которая могла бы быть, если не приспособлена, то, по крайней мере, сформулирована с другой концепцией дружбы, другим опытом дружбы, который не был бы просто зависим или подчинен тому, что я называю преобладающей канонической концепцией дружбы (фаллологоцентрической, мужской, и так далее). И это то, что я пытаюсь развить в «Политике дружбы». Демократия, которая настолько странна, что она уже не сводится просто к гражданству, к организации режима для конкретного общества в виде национального государства. Я ничего не имею против национального государства, но я пытался просто понять, что сегодня выходит за пределы национального государства. И здесь я медленно приближаюсь к последнему вопросу гостеприимства. Каковы были, есть и будут пределы проблематичности национального государства? Возможно ли, что за пределами национального государства понятие демократии сохраняет не только смысл, но и силу предписания? Можем ли мы представить себе демократию за пределами классической политической модели, национального государства и его границ? Можно ли иначе мыслить это двойное предписание равенства навсегда и уважения к единичному за пределами классической политики и классической дружбы?

Именно во имя этого мы могли бы попытаться поставить под сомнение каноническое понятие дружбы. Зачем нам это делать в первую очередь, почему мы заинтересованы в том, чтобы подвергать сомнению, деконструировать, если угодно, каноническую концепцию дружбы? Это делается во имя демократии. Я думаю, что существует неравенство и подавление в традиционной концепции дружбы, которую мы унаследовали. Я думаю, что именно во имя большей демократии мы должны разблокировать, открыть, вытеснить эту распространенную концепцию. И это не моя инициатива и не инициатива кого-то, кто действует деконструктивистским методом, а это то, что происходит сегодня. Сегодня эта модель братства, человека, дружбы разрушается в мире. То, что я говорю о национальном государстве — это то, что происходит сегодня в мире. Так называемая деконструкция — это просто то, что происходит более или менее зримым образом, неравным образом с тем, что называется “неравенством развития”, потому что сегодня, если вы заинтересованы в этом, вы можете увидеть, насколько сильна концепция братства: в риторике политиков братство возвращается снова и снова, и иногда это очень респектабельно, но если вы посмотрите на последствия этой концепции братства, то у вас могут возникнуть вопросы.

Поэтому, когда я говорю о “грядущей демократии”, я не имею в виду будущую демократию, новый режим, новую организацию национальных государств (хотя на это можно надеяться), но я имею в виду это “грядущее”, то есть обещание подлинной демократии, которая никогда не воплощается в том, что мы называем демократией. Это способ продолжать критиковать то, что сегодня повсеместно дается под именем демократии в наших обществах. Это не означает, что “грядущая демократия” будет просто будущей демократией, исправляющей или улучшающей реальные условия так называемых демократий, но это означает, прежде всего, что эта демократия, о которой мы мечтаем, связана в своей концепции с обещанием. Идея обещания вписана в идею демократии: равенство, свобода, свобода слова, свобода печати — все это вписано в демократию как обещания. Демократия — это обещание. Вот почему такое более историческое понятие политического — это единственное понятие режима или политической организации, в которой история, то есть бесконечный процесс улучшения и совершенствования, вписана в концепцию. Итак, это историческое понятие во всех отношениях, и именно поэтому я называю его “грядущим”: это обещание и останется обещанием, но “грядущее” означает также не будущее, а то, что оно должно “прийти” как обещание, как долг, то есть “прийти” немедленно. Мы не должны ждать, пока произойдет будущая демократия, чтобы она появилась, мы должны сделать прямо здесь и сейчас то, что должно быть сделано для этого. Это предписание, немедленное предписание, без промедления. Это не означает, что она примет форму режима. Но если мы отмежевываем демократию от названия режима, мы можем затем дать это название “демократии” любому виду опыта, в котором есть равенство, справедливость, равноправие, уважение к уникальности другого в действии, так сказать, то тогда это демократия здесь и сейчас. Но, конечно, это подразумевает, что мы не ограничиваем демократию политическим в классическом смысле, или национальным государством, или гражданством.

Сегодня по многим известным нам причинам мы должны думать о демократических отношениях не только с другими гражданами, но и с негражданами. Это современный опыт. Как вы знаете, что между войнами, после Первой мировой войны, уже были в Европе — Ханна Арендт обратила на это особое внимание — огромные толпы людей, даже не в изгнании, даже не депортированных, а переселенцы, которые не считались гражданами, и, по мнению Ханны Арендт, это одна из причин того, что произошло во Второй мировой войне. Это отсутствие гражданства у людей, о которых мы должны заботиться, приветствовать, побуждает и заставляет нас подумать о демократических отношениях за пределами национального государства. Это изобретение новой практики, нового международного права, трансформация суверенитета государства. У всех нас сегодня есть примеры такой ситуации с тем, что называется неправительственным вмешательством, всем, что требует вмешательства, политических инициатив, которые не должны зависеть от суверенитета государства, то есть, наконец, гражданства. На самом деле, мы знаем, что даже в рамках международных организаций и институтов суверенитет государства является правилом, и что во имя международного права некоторые национальные государства, более могущественные, чем другие, создают закон. Вот почему эта задача так огромна и нескончаема. Не только потому, что это международное право в своей основе является европейским правом в традиции Европы и законом, но и потому, что эти более мощные национальные государства создают закон, то есть они по факту управляют международным порядком. Итак, существует целый ряд актуальных проблем, требующих именно такой трансформации понятия политического, понятия демократии и понятия дружбы. Это в

Что такое гостеприимство?

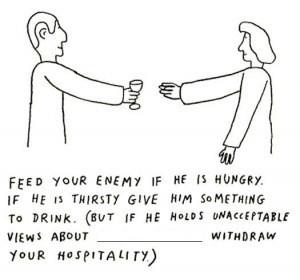

Я должен — и это безусловное предписание — приветствовать другого, кем бы он или она ни были, безоговорочно, не спрашивая документа, имени, положения или паспорта. Это самое первое открытие моего отношения к другому: открыть мое пространство, мое дом — мое жилище, мой язык, мою культуру, мою нацию, мое государство и меня самого. Но мне нет необходимости открывать их, потому что они уже открыты, и открыты еще до того, как я приму решение об этом: тогда мне следует удерживать эту открытость или пытаться держать ее безоговорочно. Но эта безусловность — пугающая вещь, она действительно пугает. Если мы решим, что каждый сможет войти в наше пространство, наш дом, нашу родину, наш город, наше государство, наш язык, и если мы подумаем о том, о чем я думаю, а именно, что этот вход в мое пространство безусловно может быть способен вытеснить все в моем пространстве, расстроить, подорвать, даже уничтожить, тогда может произойти худшее, но я открыт этому, лучшему и худшему. Но, конечно, поскольку это безусловное гостеприимство может привести к извращению такой этики дружбы, мы должны обусловить эту безусловность, согласовать отношение между этим безусловным предписанием и необходимым условием, организовать это гостеприимство, что предполагает законы, права, конвенции, границы, и, конечно, законы об иммиграции, и так далее, и тому подобное. У всех нас есть, особенно в Европе, по обе стороны Ла-Манша, эта проблема иммиграции — насколько нам следует быть приветливым Другому. Итак, для того чтобы задуматься о новой политике гостеприимства, о новом отношении к гражданству, необходимо переосмыслить все те проблемы, о которых я говорил в последние минуты.

Позвольте мне сказать еще одну вещь, прежде чем я остановлюсь на этой традиции понимания гостеприимства, учитывая то, что я сказал о гражданстве и отсутствии гражданства. Мы могли бы просто мечтать о демократии, которая была бы международной, ее международном виде. Существует традиция космополитизма, и если бы у нас было время, мы могли бы исследовать эту традицию, которая идет, с одной стороны, от греческой мысли со стоиками, у которых есть понятие “гражданин мира”. Мы также имеем Св. Павла в христианской традиции, который определенно призывает к мировому гражданству, словно к братству. Св. Павел говорит, что все мы братья, то есть сыны Божьи, поэтому мы не иностранцы, мы принадлежим миру как граждане мира. И именно этой традиции мы могли бы следовать вплоть до Канта, например, в концепции космополитизма которого мы находим условия для гостеприимства. В концепции космополитического у Канта ряд условий следующий: во-первых, мы конечно должны приветствовать незнакомца, иностранца, в той мере, в какой он гражданин другой страны, предоставляя ему право на посещение, но не на пребывание. Хотя есть ряд и других условий, которые я не могу здесь быстро суммировать. Однако, такое понимание космополитического, которое довольно ново и весьма достойно уважения (а я думаю, что космополитизм — достаточно хорошая вещь), имеет свою ограниченность. Ограничивается оно именно ссылкой на политическое, на государство, на авторитет государства, на гражданство, а также на строгий контроль за местом жительства и периодом пребывания.

Итак, я думаю, что то, что я пытаюсь именовать “новым интернационалом” в духе Маркса, должно выходить за рамки такого понимания космополитического в строгом значении. Мы должны многое сделать, а также работать несомненно в пространстве космополитического, международного права, которое поддерживает суверенитет государства. В рамках государства, в международных организациях, которые уважают суверенитет государства, это то, что мы сегодня называем политикой, но за пределами этой задачи, которая огромна, мы должны думать и ориентироваться на нечто большее, чем космополитика, большее, чем гражданственность. Всего несколько предложений, прежде чем я остановлюсь: как вы видите, довольно странно, что этот путь призывает к новой концепции демократии, основанной, — предполагая, что это основа, в чем я не уверен, — на этом беспочвенном опыте дружбы, который должен быть свободен от ограничений, в том числе на которые мы указывали, и концепции демократии, которая бы переопределила политическое не только за пределами национального государства, но и за пределами самого космополитического. Это, конечно, выглядит как утопическая или очень отдаленная перспектива. Но я так не думаю. Конечно, имеется огромное расстояние, если мы думаем, что эти вещи должны быть достигнуты и конкретно воплощены, но сегодня мы знаем, как только мы открываем газету, что эти проблемы актуальны и распространены в повседневной жизни. В повседневной жизни мы видим, что классическая концепция демократии и то, как она населяет всю риторику политиков и парламента, пошатнулась, что нам нужно что-то другое. Мы видим, что понятие гражданства, понятие границы, иммиграции находятся сегодня под страшным сейсмическим смещением. Мы не только чувствуем это: мы можем анализировать это каждый день, так что то, что кажется и то, что имеется, совсем далеко от нас, также вблизи к нам каждый день, и такова безотлагательная задача — возобновить, переосмыслить, переориентироваться и

Я вижу, что мое время вышло, так что я остановлюсь на этом.

Вопросы:

В1: Об идеи приветствия кого-то, радушия к

Ж.Д.: Спасибо. Нет, когда я говорю о гостеприимстве, я имею в виду необходимость не просто ассимилировать Другого, в этом и заключается апория. Нам необходимо приветствовать Другого внутри — без чего не было бы никакого гостеприимства, дабы Другой необходимо был укрыт или встречен в моем пространстве, и дабы я попытался открыть свое пространство, не пытаясь включить Другого в свое пространство. То есть просить, чтобы он выучил мой язык, или принял мою религию, или стал англичанином, или стал французом. На сегодня, например, ассимиляция — это условие, это левый дискурс, преобладающий левый дискурс: «мы гостеприимны к иммигрантам в той мере, в какой они становятся французскими гражданами, уважаем секуляризм, чтобы те изучали французский язык». Мы называем это интеграцией, и, конечно, это может быть осуществлено по-новому, и это часть гостеприимства: если я хочу открыть свой дом, то, конечно, моя кровать — это ваша кровать, и если вы хотите использовать мою кровать, то это все еще кровать, к которой необходимо привыкнуть. И то, что я ем, я могу дать вам, но вы должен привыкнуть к этому. Но такова двусмысленная ситуация, с одной стороны, когда я должен уважать особенность Другого, но не просить его или ее, чтобы он уважал или сохранял нетронутым мое собственное пространство или мою собственную культуру.

Это то, что я сказал в начале о безусловности. Я должен принять, если я предлагаю безусловное гостеприимство, что Другой может разрушить мое собственное пространство или навязать свою собственную культуру, или свой собственный язык. Вот в чем проблема: гостеприимство не должно быть ни ассимиляцией, ни аккультурацией, ни просто занятием моего пространства Другим. Вот почему это необходимо обсуждать каждый раз, а решение о гостеприимстве, лучшее правило для этих обсуждений, необходимо изобретать в каждое мгновение со всеми связанными рисками, а это очень рискованно. Гостеприимство, а гостеприимство — это очень общее название для всех наших отношений к другому, должно быть изобретено заново каждую секунду, это нечто без заранее данного правила. Вот что мы должны изобрести — например, новый язык. Когда встречаются два человека, которые не говорят на одном языке, что они должны делать? Они должны переводить, но перевод — это изобретение, изобретение нового способа перевода, при котором перевод идет не просто в одну сторону, а в обе стороны. И как мы можем это сделать? Это апория, и она политическая, новая форма — но она всегда была формой — политики, но сегодня она имеет,

В2: В

Ж.Д.: Все, что я говорил до сих пор, относилось к тому, что вы назвали “глобализацией”, к тому, что мы называем по-французски “мондиализацией”. Это единственное, что я сказал. Но почему я не использовал название “глобализация”? Потому что сегодня это запутанная концепция и ширма для ряда не-концепций, а иногда и политических трюков и политических стратегий. Конечно, происходит что-то вроде глобализации, — не только сегодня, конечно, она началась очень давно, — но сегодня происходит ускорение этой мондиализации, и, как вы знаете, использование этого слова, этого ключевого слова, допускает ряд политических присвоений — например, во имя свободного рынка. Люди пытаются заставить нас проглотить идею о том, что глобализация означает свободный рынок или что концентрация теле-технологических коммуникаций за пределами государств — это то, что делает глобализацию возможной, и что должно быть поддержано или просто принято. Поэтому у меня есть (и я не единственный) много, много оговорок по поводу использования этого слова: но я согласен с вами, это если не основание (потому что я не думаю, что это основание), то пространство, в котором эти проблемы принимают свою форму. Я согласен с вами, но я бы не стал просто полагаться на слово “глобализация”, называя так это явление.

В3: Вопрос о книге — если бы я мог начать со второго эссе и, возможно, перейти к первому. Когда вы говорите о “голосе друга” в «Бытии и времени», вы говорите, что он может быть подвергнут определенной деконструктивной критике, к которой, возможно, призывал Гуссерль, а затем вы спрашиваете: почему эта фраза появляется у Хайдеггера? Почему бы не истолковать его очевидным образом как ссылку на рассуждение Аристотеля о дружбе в «Этике» и даже на книгу одной из «Никомаховых этик», на которую Хайдеггер ссылается в более ранних рассуждениях в курсах, из которых взят этот раздел «Бытия и времени»? Дело в том, что, похоже, Хайдеггер считает, что у Аристотеля может быть более интересное объяснение или восприятие дружбы, и такое, которое может выйти за рамки определенного вида критики, которую мы, возможно, найдем в первом тексте книги. И действительно, если вы читаете «Никомахову этику», кажется, что у Аристотеля есть эта тревога и этот конфликт между универсальностью и сингулярностью в дружбе, и эта проблема близости и расстояния, и что для того, чтобы заниматься добродетелью, истинной дружбой, нужно любить друга ради него самого, а не ради себя. А это, по-видимому, требует определенного разделения — и поэтому, когда он приводит примеры истинной дружбы, примерами будут женщины, разлученные со своими детьми, и люди, разлученные политической враждой, враги на войне, которые тем не менее остаются в пределах этой истинной дружбы. Возникает вопрос: нет ли у Аристотеля, да и вообще на протяжении всей истории так называемого размышления о дружбе, беспокойства, которое где-то предвосхищает то, что Вы назвали неканоническим взглядом на дружбу? И разве неканоническая, а может быть, и кантовская точка зрения — в том смысле, что, по-видимому, в введенном Кантом понятии уважения он делает явным беспокойство, которое возникнет у него еще со времен Аристотеля — разве неканоническое не обитает в каноническом?

Ж.Д.: Спасибо. Это очень серьезное дополнение и трудный вопрос, особенно тем более трудный, что вы прочитали эту главу на французском языке, потому что она не включена в английскую версию! [Смех]. Позвольте мне сказать всем, кстати, что английская версия книги «Политика дружбы» без того эссе, которое идет в конце, на которую вы только что ссылались, в приложении и которое можно прочитать на французском языке в «Politiques de l’amitié», или на английском языке — оно было опубликовано отдельно в Соединенных Штатах. Так что это очень сложный вопрос. Это связано с упоминанием Хайдеггером в «Бытии и времени» голоса друга, который есть в нас. Это очень странное явление, потому что внезапно, в контексте, в котором никто не ожидал бы появления друга, появляется эта ссылка, которая озадачивает каждого читателя Хайдеггера. Поэтому я попытался в этой главе объяснить эту единственную ссылку на голос друга в нас, но я не могу воссоздать то, что я делаю в этой главе, то есть попытаться воссоздать политику дружбы у Хайдеггера и то, как в других текстах он тематизирует дружбу, потерю, войну, мир, полемику, политику, и так далее, и тому подобное. Чтобы очень кратко ответить на ваш трудный вопрос, я бы сказал, что в контексте «Бытия и времени» трудно говорить о политике дружбы на политическом уровне в этом контексте. Я думаю, что друг, о котором он говорит, не может быть отождествлен ни с чем из того, что говорит нам Аристотель, он не имеет отношения к добродетели, тем более к полезности или удовольствию. Поэтому, хотя Хайдеггер, конечно, знал эти тексты Аристотеля, я не думаю, что есть даже косвенная ссылка на Аристотеля. Я так не думаю, но я не могу продемонстрировать это сейчас. А вы так думаете?

В3: Но это цитата из первой книги «Никомаховой этики».

Ж.Д.: Возможно, в этом случае я пропустил цитату и, пожалуйста, дайте мне ссылку. Я готов проанализировать это, если там скрытая цитата, которая может объяснить странность этой ссылки. Как будто Хайдеггер говорил: «Ну, все знают, что сказал Аристотель, и это тот друг, о котором говорю я».

В4: Я восхищаюсь вашим предписанием изучения символики и поиска новых способов дружбы и общения, но меня поразил, если я не ошибаюсь, вполне позитивистский характер дружбы: вы говорите, что она не может быть полностью описана теоретически, к ней нужно подойти и принять, и это напомнило мне …

Ж.Д.: «подойти И…»?

В4: Принять.

Ж.Д.: Я не говорил “принять”.

В4: Вы сказали, что не можете теоретизировать дружбу, поэтому она кажется позитивной.

Ж.Д.: Нет, когда я говорю, что вы не можете теоретизировать, это не позитивизм. Я имею в виду, конечно, что мы способны теоретизировать, то, что я и делаю! [Смех]. Я пытаюсь делать это, но я все же утверждаю, что есть нечто, что должно быть теоретически определено как выходящее за пределы теории — но это не позитивизм.

В4: Меня также заинтересовала метафора перевода посредством культуры, которую Вы использовали, и я думаю, что есть также довольно интересная параллель о том, что мы могли бы назвать транс-исторической коммуникацией, тогда как перевод был бы транс-культурным через язык …

Ж.Д.: Скажем, транс -.

В4: Транс-историчность, или история идей — это интересный элемент того, что вы вывели, с чем я поздравляю вас [смех].

Ж.Д.: Вот это гостеприимство, которое я люблю, это гостеприимство, как я его понимаю!

В5: На обложке книги «Политика дружбы» написано: «речь идет об антигенеалогии, нарушающей сам генеалогический мотив». Означает ли эта книга отход от Ницше?

Ж.Д.: Да, на самом деле, это, пожалуй, один из первых случаев, когда я пытаюсь в этом контексте отделить жесты, которые я уже постоянно ассоциировал до сих пор, то есть деконструкцию и генеалогию. Деконструкция как, по крайней мере, отчасти генеалогический анамнез или деконституция ряда традиционных слоев, деконститутивная генеалогия в ницшеанском смысле. В этой степени деконструкция была связана с определенной ницшеанской концепцией генеалогии, но в этом контексте, по причинам, которые я приводил ранее (то есть тот факт, что классическое понимание демократии, политического, братства, братских отношений было генеалогическим, то есть основанным на родстве, семье, автохтонии, территории), я думал, что в

В6: Вы говорите о географическом исключении и о том, как ваша идея гостеприимства может решить эту проблему, но вы не упомянули, каким образом географическое исключение полностью связано с экономическим исключением. Страны, из которых трудно попасть в Англию — это бедные страны: это не совсем Франция или Германия, это страны Карибского бассейна, это Африка, это Индийский субконтинент, и мне интересно, как вы думаете, ваша концепция дружбы, ваша неканоническая концепция дружбы, может решить проблему экономического исключения, и особенно экономического исключения в его самой крайней форме, которая является исключением тех, кто владеет капиталом всех остальных. Вы не можете просить тех, кто владеет капиталом, быть гостеприимными …

Ж.Д.: Тем не менее я их прошу [смех].

В6: Наивно спрашивать их, это наивная просьба.

Ж.Д.: Возможно, но я все еще верю. Проблема экономики, хотя я и не говорил об этом прямо в этой короткой презентации, находится в центре этого всего. Это проблема экономики, присвоения, незаконного присвоения, ведь гостеприимство — это экономика. Это тот самый вопрос, который мы только что затронули об ассимиляции, то есть присвоении, то есть эксплуатации, и так далее, и тому подобное. Итак, я думаю, конечно, что проблема капитализма находится в центре этого вопроса; если я не назвал ее раньше, я извиняюсь, но она находится в центре этой попытки, без сомнения. Когда я пытаюсь поставить под сомнение или деконструировать классическое понятие политического, я делаю это для того, чтобы открыть его другим областям, пространствам, слоям и уровням, таким как хозяйственным или экономическим в широком смысле. В узком смысле потребительских и меновых стоимостей, капитала, спекуляции, финансовой отдачи, а также в более широком смысле права собственности, должного, того, что принадлежит кому-то, присвоения — понятие гостеприимства не должно оставаться вне этого, и того, кто чем владеет. Оно состоит в том, чтобы открыть свое собственное пространство, свои собственные товары, свой собственный дом и свою нацию, оно экономично и имеет отношение к экономике. И, конечно, каким бы наивным я ни был, я не совсем не знаю о проблемах бедных, которые более исключены на границах, чем богатые. В моей собственной стране я вижу это каждый день, в аэропорту я вижу, кто входит легко, а кто нет с тем же законодательством. Спасибо за ваше предложение, но я не совсем слеп к этим вопросам.

В6: Я только говорю: как вы можете использовать свою концепцию гостеприимства для решения проблемы капитализма?

Ж.Д.: Я не могу осуществить прямо здесь и сейчас, но я думаю, что это проблема и проблема, которая должна быть решена без сомнения. То, что я называю трансформацией международного права, подразумевает трансформацию рынка, глобального рынка, а вы не можете коснуться глобального рынка, не коснувшись капитализма. Все, что я здесь говорю, имеет отношение к этому, и мне было бы легче сказать: «Ну, это капитализм», но капитализм точно связан с этой организацией политического, классической организацией политического. В то же время я думаю, что это несколько сложнее, и я думаю, что развитие новых форм капитализма ответственно, с одной стороны, за консолидацию старых концепций политики, демократии, дружбы, и так далее, но в то же время подрывает эту традицию. Именно

В7: Я хотел бы сослаться на этот последний вопрос, и просто спросить вас, считаете ли вы возможным трансформировать такую концепцию, как демократия, не связывая эту попытку с попыткой преобразовать материальную реальность? Другими словами, тот пример, который вы привели в отношении иммиграции и демократии, тот факт, что при буржуазной демократии теоретически каждый волен идти, куда хочет, и делать все, что хочет, за исключением тех случаев, когда вас оценивают по цвету кожи и вы не можете пересечь границу, или если вы не вписываетесь в политику определенной нации — не означает ли это, что в принципе мы должны вернуться к Марксу и сказать, что бросить свой вес на борьбу эксплуатируемых против эксплуататоров — это единственный способ выйти за пределы буржуазной демократии? Разве мы не должны выйти за рамки дискурса и обратиться к систематической попытке изменить мир?

Ж.Д.: Мы станем менять мир, когда наступит 2 часа [смех]. Наоборот я говорю, что мы должны, и через трансформацию организации капитализма, к трансформации марксистского наследия, принимая во внимание то, что происходит сегодня, особенно с точки зрения гражданства и цвета кожи, и так далее, и тому подобное; и когда я не читаю лекцию в Университете Сассекса, я стараюсь изо всех сил, как французский гражданин, бороться за трансформацию законов об иммиграции в моей стране, что является очень острым вопросом прямо сейчас во французском парламенте. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вмешаться, очень скромно и минимально, в эту область конкретных и неотложных вопросов. Мы должны делать и то, и другое, говорить и действовать.

В8: Я действительно хотел бы обратиться к одной из ваших других книг в связи с тем, что вы говорили сегодня. Когда вы говорите о госте, который приезжает в вашу страну и делится, а также о необходимости сломать капитализм, мне просто интересно — поскольку речь идет об отношениях между разными людьми, разными гражданами, разными национальными государствами — о возвращении в другую страну и переосмыслении себя и переосмыслении того, что происходит. Думаете ли Вы, что в некотором смысле,

Ж.Д.: Да, это усложняет проблему, потому что Другой — это не просто Другой, приходящий извне, так сказать. Один есть один, я есть один, более или менее один, и каждый более или менее один и более или менее один с собой. Это означает, что Другой уже внутри, и его нужно защищать и приветствовать определенным образом. Нам также необходимо вести переговоры, эту сложную бессознательную операцию, вести переговоры о гостеприимстве внутри себя. К этому единственному в нас самих, к этому образу, который может исключать того Другого или иметь аллергию на того Другого. Мы знаем, что тот, кто не ведет переговоры об этом гостеприимстве в себе определенным образом, не может быть гостеприимным к Другому, вот чему учили нас греки. Именно что вы должны решить проблему с самим собой, а это уже предполагает общество, множество разнородных единичностей, то есть за тем, чтобы по-настоящему улыбаться Другому. Пока вы воюете с самим собой, то у вас может быть аллергия на Другого, вот что усложняет проблему.