Дэвид Боуи. Бальтюс – последний художник-легенда

David Bowie. The Last Legendary Painter // Modern Painters. Autumn, 1994.

Дорога в Росcиньер становится все более психоделичной, когда поднимается в гору, переходя в серпантин по направлению к Гштаду. Местные, спереди и особенно сзади, вынуждают переходить на смертельные скорости на виражах. Мимо со скоростью большей, чем скорость света, проносятся отрезки дороги, обрамленные елями, а каждые 30 секунд мы поворачиваем так круто, что, кажется, сорвемся в пропасть.

Каждый раз, общаясь с

Я не спрашивал, верит ли он в Бога — знал, что такой важный вопрос точно останется без ответа.

Художник, который известен миру как граф Бальтазар Клоссовки де Рола, или Бальтюс, родился в Париже 29 февраля 1908 года. Его мать и отец, в роду которого были поляки, — из Восточной Пруссии, переехали в Париж в начале ХХ века. Очень скоро на родине художников и интеллектуалов блестяще образованное семейство Клоссовки обзавелось друзьями — среди них был Боннар, Валери и Рильке. Наконец, семья обосновалась в Женеве, где малыша Бальтюса (семейное прозвище) взял под крыло Рильке. Под впечатлением от таланта мальчика, Рильке опубликовал его книгу рисунков о пропавшем коте Мицу, написав предисловие. Бальтюсу было 13.

Чуть позже юный Бальтюс вернулся в Париж, где под чутким руководством Жида и Дерена быстро стал своим в кругу авангардистов. Его первая персональная выставка прошла в галерее Пьер в 1934 году, и публику поразили и покорили его работы, наполненные безвременной, безмятежной, но тревожной скульптурной клаустрофобией. Не желая принадлежать ни к сюрреализму, ни

Все чаще в работах Бальтюса стали появляться девочки-подростки, что вызвало удивление и подозрения среди его почитателей и противников.

Бальтюс остался верен фигуративному стилю и в эпоху послевоенных пертурбаций и новомодных течений. Между 1952 и 1954 годами он закончил одну из полудюжины своих главных работ. Торговая улочка Сан-Андре — городская сцена отчужденности, завораживающий стоп-кадр, где тончайший воздух, вдыхаемый персонажами, словно сгущается вокруг зрителя. Отчуждение и интимность одновременно — ключ к пониманию Бальтюса.

Я съезжаю на проселочную дорогу в Россиньере и медленно спускаюсь на самый край деревни. Дом Бальтюса Гран Шале — большой, но мне приходилось видеть и пограндиозней. Постройка очень изящна — швейцарский стиль шале XVIII века. Инстинктивно наклоняю голову и переступаю порог этой деревянной обители — филиппинка провожает меня в небольшую гостиную. Здесь определенно царит рустикальный стиль — швейцарская деревенская мебель с вкраплениями лаконичных японских предметов — ощущение, что пространство обжито и любимо. И даже тиканье часов не нарушает великого покоя. На взбитых подушках — потертые гобелены. На стенах — под дюжину рисунков Бальтюса двадцати-тридцатилетней давности — справа от окна Колетт в профиль — лучезарная загадочная девочка, словно растворяющаяся на

Облаченная в кимоно Сэцуко, с которой Бальтюс в браке уже почти 30 лет, вплывает в чуть затхлую комнату и предлагает напитки — Бальтюс с раннего утра работает в студии и выйдет к обеду после небольшого отдыха.

После войны он провел несколько плодотворных лет в Шасси, и его давний друг министр культуры Франции Андре Мальро назначил художника директором Французской академии в Риме, на этом посту Бальтюс пробыл почти 15 лет. Именно тогда он встретил Сэцуко, которая стала его моделью, возлюбленной и, наконец, второй женой.

Их жизнь после возвращения в Швейцарию наполнена терпением, рефлексией и общением с узким кругом приближенных. Скромные ужины, открытия галерей, прогулки, но все это после обязательной утренней работы. Каждое утро. В

И вот мы сидим окруженные тишиной — Бальтюс, Сэцуко и я. Трагедия и хаос ХХ века проносится в памяти его последнего легендарного художника.

Боуи: Поговорим?

Бальтюс: Можно, только не долго.

— Во время ланча вы упомянули Сезанна. Он же был любимцем вашего отца?

— Отец его, кажется, знал. Встречался с ним.

— Правда, что ваш отец считал Пьеро делла Франческа Сезанном раннего Возрождения?

— Да-да, он говорил, чтобы я изучал делла Франческа, потому что тот был Сезанном своего времени.

— Что вы почувствовали, когда впервые увидели его работы в Ареццо?

— Это был невероятное время. Но и без того слишком наполненное. Мне тогда больше нравился Мазаччо.

— Видели «Изгнание из Рая» до того, как были удалены фиговые листы?

— Да, без них гораздо красивее, правда? Но что интересно… теперь говорят о влиянии Мазолино на Мазаччо, раньше об этом и речи не было. А Мазолино — великий художник.

— И увидеть их работы в капелле рядом…

— Они там сделали перестановку, стало куда больше света. Когда я копировал те фрески, я с трудом мог разглядеть что-либо.

— А вы много копировали?

— Ну, я в основном копировал Пуссена, одну работу Рильке на пятидесятилетие подарил.

— И Курбе, наверное?

— Курбе, ну конечно… Хотя нет, Курбе я как раз не копировал.

— Вы в то время близко дружили с Дереном.

— Дерен был выдающийся художник… Скорее, не выдающийся художник, но выдающийся человек. На меня большее впечатление производила его личность, а не его работы. Работы у него, полагаю… он написал несколько прекрасных картин, но он всегда… как бы сказать… использовал первый слепок. А я наоборот. Я вновь и вновь возвращаюсь к работе. Но он был выдающийся человек, он каждый день менял свое мнение, понимаете? Он был как облако, огромное облако, он иногда напоминал мне Человека, который был Четвергом, знаете, роман Честертона? Выдающаяся книга. Не читали?

— Нет, не читал.

— Великолепная книга. Я впервые прочел ее лет в десять. Или в одиннадцать. Я ее всю жизнь перечитываю и каждый раз производит впечатление.

— А настроения у Дерена менялись так же, как и мнения?

— Думаю, что так. Он был выдающимся человеком как раз потому, что понять его до конца вряд ли было возможно.

— Но была ли у него какая-то собственная линия в живописи? Осознание того, что он делает как художник? Или все это было подвижно?

— Сложно сказать. Пикассо я тоже очень хорошо знал.

— Вот уж кто часто менял взгляды.

— Он менял взгляды. И он постоянно менял свою живопись. Я всех их знал. Брак… Брак мне очень нравился, он был настоящий ремесленник, и он так красиво говорил по-французски. Очень тихий и сильный человек.

— И оказал такое же влияние на Пикассо, подспудное, но сильное.

— Да. Я думаю, он был прирожденный художник. Куда больше, чем Пикассо. Но я обожал Пикассо как личность. А он очень любил мои работы. Помню, н увидел одну картину, которая теперь принадлежит Аньелли, и притащил весь Париж на нее посмотреть.

— Да-да, Комнату. Пикассо ведь и Детей купил?

— Пикассо приходил каждую неделю, не знаю, раз по десять, посмотреть. Однажды я вернулся домой, а консьерж сказал, что Пикассо ждет уже двадцать минут.

— А как он говорил о живописи? Всерьез или поверхностно?

— Нет, он был очень серьезен. Один раз, наедине, летом 47-го… все тогда были в

— L’Odéon? Place de l’Odéon.

— Да.

— Как вышло, что вы нарисовали вывеску этого бистро? Это было ваше желание или они вас попросили?

— Это они попросили.

— Да?

— Скорее, настояли.

— Вот оно что! Ну конечно, там все бывали.

— Да. Париж был очень интересным местом в то время. Но это уже после войны. А до войны Париж был невероятным. Каждый, кто делал что-либо интересное, знал всех остальных. На разницу в возрасте никто не смотрел. Молодые, старые… Я, например, познакомился тогда с Марселем Карне, он был еще очень молод, но разница в возрасте совершенно не ощущалась. Все знали всех. Поэты, музыканты, драматурги, писатели… все.

— Сейчас в искусстве такого уже нет.

— Нет, сейчас это какой-то взрыв. Никто больше не замечает других и никто никого не знает.

— Часто кажется, что сейчас больше возможностей, но мне представляется, что в 30-е все это больше походило на мастерскую, где люди обменивались идеями.

— Было чувство, будто вы в мастерской, да. А моим самым близким другом был Джакометти.

— Да, разумеется.

— Видели моего Джакометти?

— Да, в другой комнате. Вы были очень близки?

— Очень.

— Что вы думали про искусство друг друга? Обсуждали работы?

— Иногда, да.

— Спорили?

— Самое смешное, что Пикассо всегда очень, очень беспокоился. И нервничал, когда показывал новую работу.

— Боялся сцены! Ему было настолько важно, что думали окружающие?

— Я думаю, да, в

— Ну пожалуйста! В чем для него была важность ваших работ?

— Однажды он сказал Массону… Знаете Массона? Художника. … «Балтюс и я — две стороны одной медали». Не знаю, что это значит. Мне кажется, он был впечатлен этим молодым человеком, мной, потому что тогда все молодые люди писали, как Пикассо, а я нет.

— Трудно было плыть против течения? Ведь вы всю жизнь шли наперекор моде.

— Пожалуй, трудно, но я никогда это так не воспринимал. Мне было совершенно безразлично, что скажут люди, на меня и так все нападали.

— Влияло ли это на круг вашего общения? То, что вы несмотря ни на что придерживались собственного стиля.

— Единственным человеком, который всегда был на моей стороне, был Джакометти. И Пикассо с Миро, как это ни странно.

— Нет-нет, я понимаю. В Пикассо очень много от традиции, от классической живописи.

— Это верно.

— Уверен, он уважал вас за видение самого процесса работы. Как вы думаете, это влияние раннего Возрождения? Среди прочего.

— Думаю, какой-то особенной мотивации у меня не было. Моей главной мотивацией было созерцание природы. В первую очередь. Я всегда чувствовал божественное в реальности.

— Да, это ощущение пронизывает все ваши картины. Духовная сила.

— Видите ли, я преданный читатель Августина.

— Исповедь?

— Читали?

— Да.

— Мне очень нравится одна фраза, современным художникам не следует об этом забывать. Путь важнее достижения цели. Размышления об искусстве — это огромный объем литературы.

— Я считаю, что отказ от духовных целей в современном искусстве — одна из величайших трагедий нашей эпохи. То, что называют искусством, зачастую вовсе лишено духовной ценности.

— Дело в том, что сейчас очень много музеев современного искусства. Я себя современным художником не чувствую, я родился в 1908 году, и все, кого я знаю, родились в конце XIX века. Самый молодой из них был Джакометти, он родился в 1892-м. Но Пикассо, Боннар, Матисс… все они родились еще раньше.

— То есть все они, включая вас, испытывали сильное влияние традиционного искусства? Хотя им и удалось, скажем так, переступить порог.

— Да. Влияние было сильным. Матисс, например, да и другие, я уже и

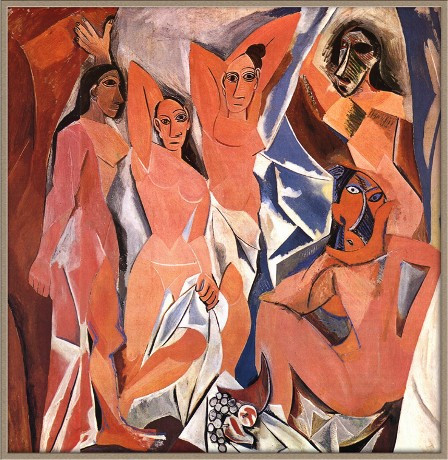

— Кажется, Аполлинер тоже сказал что-то в этом духе, когда в 1907-м увидел «Авиньонских девиц» Пикассо: «Какая трагедия для французского искусства!»

— Однако Аполлинер ценил Дерена. Потому что Дерен был невероятно образованным человеком.

— Ранние работы Дерена потрясающие. А Дюшана вы знали?

— Очень хорошо знал. Это самое начало сюрреализма и дада. Насколько я помню, в шахматы он играл блестяще. Он мне очень нравился, очень умный был человек. Мне кажется, оригиналы моих иллюстраций к Грозовому перевалу принадлежат его жене. Он заставил ее купить их.

— Кажется, да. Я слышал, они одно время хранились в

— А вы видели новое издание?

— Нет еще. Кстати, почему вы иллюстрировали, в основном, первую половину романа?

— Я написал об этом в послесловии.

— Можно ли предположить, что вы симпатизируете Хитклиффу?

— В то время так и было. У меня было прекрасное детство, прекрасные юношеские годы, а потом мне пришлось вкусить все тяготы жизни. Так что в то время я себя даже с ним идентифицировал. Мне тогда было двадцать пять.

Сэцуко приносит новое издание иллюстраций к «Грозовому перевалу».

— Эти работы в сравнении с вашими прочими произведениями, довольно смелые.

— Это точно.

— В них больше страсти.

— Ну, они основаны на воспоминаниях… бывали в этой части Англии?

— Да, мой отец из Йоркшира, а мать из Ланкашира.

— Значит, вы все видели своими глазами.

— Я Йоркшир очень хорошо знаю.

— Удивительные места. Когда думаю об этих землях, всегда волнуюсь.

В комнату врывается фотограф. За несколько минут вокруг Бальтюса воздвигается сияющая Эйфелева башня из современных технологий. Бальтюс нервничает.

— Часто вас снимают?

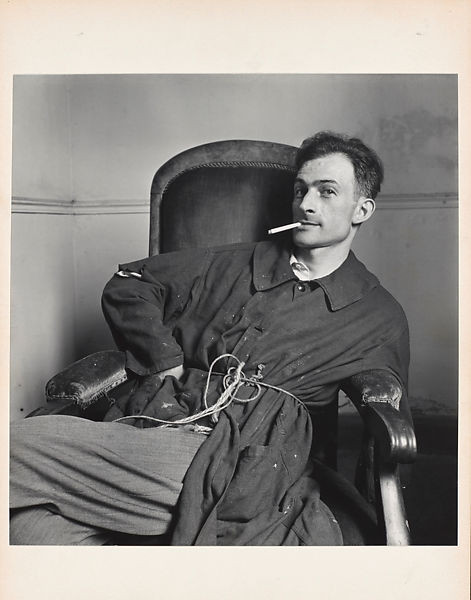

— К сожалению, да. Ваш друг фотограф Ирвин Пенн…

— А, Ирвин, да-да.

— Он сделал ваше фото, много лет назад, в Париже [в 48-м].

— Боже мой, он был тогда совсем молод.

— Точно. Пару недель назад мы с ним работали в Америке.

— Как он?

— Очень хорошо. Удивительный человек.

— Сколько ему теперь?

— К семидесяти, кажется.

— Семьдесят… А тогда был совсем молодой. Лет девятнадцать ему было. Я тоже был очень молод… Двадцать или тридцать лет мне было.

— Мне кажется, он делает фотографии в классическом смысле слова.

Фотограф: Дэвид, фотографируем в цвете или ч/б?

— Я думаю, ч/б?

— Никакого цвета.

— Черно-белая фотография бессмертна.

— Я вообще думаю, что технический прогресс для фотографии ничего хорошего не означает. Взгляните на работы Надара, например, они ведь куда прекраснее современных фотопортретов.

— Мне кажется, если зрителю приходится самому додумывать цвета, это дополняет фотографию.

— Это точно. А цвет на фото никогда не совпадает с реальностью.

— Именно. Как и на репродукциях картин.

— Да, чаще всего они просто кошмарны.

— Интересно, а что вы думаете о телевидении как средстве познакомить зрителей с искусством?

— Не думаю, что это хорошая идея.

— Но ведь у многих попросту нет иной возможности увидеть…

— Ну, это может пробудить желаниие увидеть подлинник, но не думаю… недавно я видел по телевизору фильм о живописи. И уже не помню, что именно.

— Все эти медиа не передают текстуру картины… а ведь очень важно, что вживую видишь текстуру.

— Живопись обычно воспроизводят в цвете, а это ошибка.

— Видишь только графическое изображение, но не видишь саму краску.

— Вот именно.

— Важно же и освещение. Даже за время этого интервью картина [Колетт в профиль] изменилась.

— Ну конечно.

— Когда мы вернулись с ланча, я обратил внимание, что она выглядит иначе.

— Картина меняется вместе со светом. Трагедия в том, что во всех этих современных музеях искусственное освещение. Это настоящая трагедия.

— И обычно голубого оттенка. Оно добавляет ко всему голубой оттенок.

— Ужасно.

— Есть музеи, где пытаются, и довольно успешно, имитировать естественное освещение, но это все равно не то.

— В Национальной галерее свет вполне подходящий. Мы там в последний раз были с Жаном Лемари. И в Тейт.

— Это не Лемари высказал предположение, что в основе ваших картин лежит нумерология? Это так или это его интерпретация?

— Нумерология?

— Система чисел.

— Ааа… Девятый человек на Улице и так далее! Ну, я об этом никогда не думал… Девять человек. Девятый персонаж — не тот, за кого его принимают. Это не нарисованный повар.

— На Улице, да.

— Он не нарисованный, это настоящий повар.

— Ну хорошо. Я как раз хотел спросить, вы меня опередили. Кажется, Лемари считал персонажей и на Горе — там, кажется, изображен ваш детский друг.

— Да. Он умер. Там тоже девять персонажей?

— Я помню шесть, включая вас. Это же вы там? Это, наверное, моя любимая ваша работа. Такая красивая картина.

— Какие у вас планы на будущее?

— Рисовать картину, которую я начал несколько дней назад.

— Пейзаж или фигуративная работа?

— У меня в работе четыре пейзажа и одна большая фигуративная картина.

— Понятно. Не кажется ли вам, что в последнее время вы тяготеете к пейзажу?

Фотограф включает софиты.

— О Боже мой!

— Так что насчет ваших нынешних работ? Кажется, что в определенные периоды вы более склонны к пейзажам, чем в другие. Это так?

— Да трудно сказать. Расскажите мне лучше о том, что думаете о живописи. Мне очень интересно. Мне говорили, что вы интересуетесь экспрессионистами.

— Интересовался, да. Но в последнее время, в последние годы я, так сказать, вернулся к британскому искусству.

— Британскому.

— Да. ХХ века.

— Я его совсем не знаю.

— Ха, никто не знает!

— Я только Фрэнсиса знаю, мы очень дружили, я его обожал.

— Бэкона?

— Мы были очень близки. Но картины его… кажется, они никогда мне особенно не нравились.

— Ну, это слово к работам Бэкона вообще вряд ли применимо. Это скорее опыт, не так ли?

— Я очень его любил, так жаль, что он умер. А последняя работа Фройда? Ужасно. Я слышал, ему уже семьдесят, ужас. Он приехал в Париж лет тридцать или двадцать назад, уже не помню, очаровательный был молодой человек. Меня эта работа попросту шокировала. Очень берлинская.

— Да? Интересно.

— В духе Берлина 20-х.

— Со странной перспективой?

— Разве Френсис не делал этого прежде? Это все влияние Френсиса.

— У Фройда очень своеобразный пигмент. Как будто что-то растет на картине… как будто раковая опухоль на коже или что-то вроде того. Жуткое ощущение.

— Ну, самих картин я не видел.

— Очень странные. Странная работа с краской. Какие-то новообразования.

— Вот-вот. Точно. Вот почему они вызывают у меня отвращение. Напоминают новообразования. Вот почему я сказал про Берлин 20-х.

— Сейчас его считают самым выдающимся из живых английских художников Англии.

— Самым выдающимся…

— Арт-истеблишмент искал кого-то, кто мог бы принять корону Бэкона.

— Ну да, конечно. Я вообще не вижу больше великих художников.

— А вы сами?

— Ну себя я великим художником не считаю. Я себя считаю ремесленником. Я не хочу быть художником. Это слово внушает мне ужас. Пикассо тоже его боялся. Исчезло само понятие ремесла. Зато появилось вот это странное чувство страха. Откуда оно? Страх красоты, например. Стоит заговорить о красоте, как тебя уже подозревают в… китче. Не знаю…

— Думаете, что чудовищные события ХХ века заставляют людей предпочитать красоте распад и уродство?

— Взгляните на произведения XVI столетия, эпохи религиозных войн, художники не были подвержены влиянию всех этих ужасов. Куда важнее для них была сама живопись. Не знаю… они были совсем другими. Я думаю, что люди, которые сегодня занимаются живописью, совсем не те, что были 200 или 300 лет назад. Сам человек изменился. Они теперь все художники. Эта тяга к самовыражению просто ужасна. Зачем выражать себя, когда можно выражать мироздание?… Это уж точно будет куда интереснее…

— Ну, 400 лет назад никому бы и в голову не пришло выражать собственные чувства или духовный опыт, церковь, главный покровитель искусств, диктовала свою повестку.

— Разумеется, жанровая живопись родилась из религиозной.

— Художники воспринимали себя такими же ремесленниками, как, например, башмачники. Произведение живописи было, в первую очередь, полезным для общества. Как думаете, произведения Уорхола полезны для общества?

— Не думаю. Для него самого, возможно, для его кармана.

— В Америке недавно открылся музей в его честь, слышали?

— Да. А мне вот нравится Тинтин… как же его?… Эрже… Они с Уорхолом, оказывается, дружили.

— Да?

— Кажется. Я был очень разочарован.

— Не уверен, что у Уорхола вообще были друзья. Но знакомых у него был миллион.

— Может быть, даже любовниками.

— Не думаю. Мне кажется, любовников у него тоже не было. Я думаю, он просто смотрел. Смотрел и смотрел…

— Смотрел? Да он же вообще ничего не видел.

— Смотрел, кто смотрит на него.

— Возможно. Вот именно.

— Своего рода двойное отражение. Как вы думаете, что сподвигло вас писать, духовная необходимость или желание тем или иным способом идентифицировать реальность, ухватить ее?

— Видите ли, я родился в семье, которая… Родители знали почти всех, кто тогда занимался живописью. Они близко дружили с Боннаром, знали Дерена, Матисса. Отец коллекционировал Делакруа и Жерико, Сезанна. Детство в окружении этих живописцев и этих шедевров не могло на меня не повлиять.

— То есть вы смотрели на Матисса, и думали: «Да, я хочу быть одним из них»?

— О, нет, не так. Я современной живописью никогда особо не интересовался. Странное дело. Какой-то англичанин… как же его звали… забыл. Он пишет статьи. Когда я уехал в Италию, он сказал, что я, наверное, знаю всех современных итальянских живописцев. А я никогда современным итальянским искусством не интересовался. Я даже не знал, что оно существует.

— В ваших работах больше чувствуется влияние Пьеро делла Франческа. В самой их структуре. Но я также ощущаю влияние Джотто.

— Это, безусловно, так.

— Я заметил определенные пересечения между вашими работами и фресками Джотто в капелле Скровеньи.

— Джотто — фантастический живописец.

— Вот вам современный художник.

— Это точно. Современный, совершенно верно. Как и Данте — современный поэт. Джотто — это Данте в живописи. Мне очень нравится, что вы забросили экспрессионистов.

— Ну, мне нравится много художников, которые, совершенно точно, вызовут у вас отвращение.

— Ха-ха, возможно.

— Совершенно уверен. Даже не сомневаюсь.

— А этот журнал, как называется?

— Modern Painters, именно.

— Как? Современные художники?

— Да, Modern Painters. Был такой английский арт-критик в XIX в, Джон Рёскин…

— А, да, Рёскин.

— И он написал цикл статей Современные художники. В защиту Тёрнера. Так что название восходит к нему.

— Но кто эти современные художники?

— В современной Англии?

— Я знаю прерафаэлитов.

— А, в то время? Ну, начиная с Сикерта…

— Сикерт. Сикерт был хороший художник.

— Camden Town Group.

— Не слышал.

— Дэвид Бомберг, пожалуй. Он чудесен.

— Мне нравится старая американская живопись. Ну да вы не американец. Простите, Дэвид. Но вся эта наивная живопись… В начале XIX века. Они были прекрасными портретистами, прекрасными. Современные живописцы могли бы перенять их опыт, мне кажется. Переизобрести эти формы. И это очень интересно — куда интереснее, чем все открытия современного искусства, вся эта деформация и все такое прочее. Это все пустая трата энергии.

— Ваш подход к работе за все время, что вы рисуете, не изменился?

— Ну, может, и изменился, но

— Можно ли сказать, что вы хотите ухватить что-то иное, не важно, пишете ли вы человека или горный пейзаж, то есть субъект вторичен?

— Верно. Субъект не имеет значения. Для меня субъект — просто повод написать картину.

— То есть вы стремитесь задокументировать собственное присутствие и ваше отношение к реальности?

— Ну, я бы так не сказал. На мой вкус, звучит слишком интеллектуально. Но если я рисую с натуры, я всегда узнаю что-то в себе самом.

— Удается ли вам удивлять самого себя во время работы?

— Да, я до сих пор удивляюсь, и на что бы я ни смотрел… художник не должен быть одержим живописью… но когда смотришь на

— Что вы думаете о работах Джакометти?

— Я испытываю к нему величайшее почтение, ему и правда удалось изобрести нечто, чего прежде не существовало, своего рода дистанцию в скульптуре. Вы видели ту большую выставку Джакометти?

— Я видел много его работ, но по отдельности.

— После его смерти я сделал большую выставку, в Риме. А потом была еще выставка в

— Его скульптуры невероятно элегантны. Прямая противоположность скульптурам Пикассо, дурашливым, ребяческим.

— Они были совершенно не похожи. Пикассо был конькобежец. Художник-конькобежец.

— Когда вы рисуете, чувствуете ли вы физическое… когда я пишу музыку, я ощущаю физическую трансформацию… перевоплощение? Когда все получается.

— Конечно, конечно. Вы сейчас пишете музыку?

— Пишу. Да, довольно много и очень сложную.

— Слышали о традиционалистах, английских традиционалистах?

— Да не особо. Но мне нравятся некоторые английские композиторы. Элгар, Воан-Уильямс, Бриттен, Бёртуистл. Да, пожалуй, можно сказать, что мне нравится английская музыка.

— А Пёрселл? А традиционалисты? …Oh I’m a poorly hunting chap

— Я знаю On Ilkla Moor Bahn Hat…, йоркширские песни.

— My father comes from… and they called him Butterccup Joe и так далее.

— Запомнили, когда жили в Англии?

— Наверное, да.

— Видимо, так. Такие песни распевали по пабам.

— I’m happy for the daisies, they grow in the fields and they call me Buttercup Joe…

— Плуг в этой песне напоминает мне про Падение ИкараБрейгеля.

— Ха, да.

— Маленькая фигура вдалеке тонет, а все вокруг продолжают жить своей жизнью, как будто ничего не происходит. Порой вокруг нас происходят судьбоносные события, но мы к ним индифферентны. Просто делаем свое дело. Пашем. На мой взгляд, в ваших картинах есть нечто вневременное. В них нет времени. В конце концов, все будет так, как прежде. Ощущаете это?

— Думаю, это пришло само собой. Не задумывался об этом.

— На картинах, как Улица, например, хотя между тем периодом и настоящим есть стилистические различия…

— Но, видите ли, Улицу я написал… Я первую свою картину написал в 1933 году. Но до этого, еще в восемнадцать, я рисовал в духе импрессионистов, а потом отправился в Марокко, и я думаю, Марокко на меня повлияло очень сильно, в том смысле, что я избавился от всякого… Я тогда написал комнату, где жили солдаты, но картина куда-то пропала, не знаю, что с ней случилось.

— Это напоминает мне, как

— Это что-то из мексиканской поэзии. Да, кажется, есть такая поэма о свете.

— Но вот эта фигура, что раздвигает занавеси, есть в ней что-то неспокойное.

— Вот уж не знаю.

— Все эти второстепенные характеры, незначительные персонажи, они просто проказничают?

— Проказничают, точно! Я сначала даже хотел назвать эту картину Наполеон, созерцающий плодородные долины Италии.

— Почему же передумали?

— Не помню. Да, все эти маленькие проказники. Не знаю… Мне кажется, этот малыш напоминает Наполеона.

— Часто возникает и другая фигура, пожилая служанка. Она есть на многих картинах, начиная с…

— Ааа, да. Начиная с иллюстраций к Грозовому перевалу.

— Да, такая няня, хотя впервые она появляется на Набережной, в 1929-м. Эта фигура прошла через года.

— Я думаю, это своего рода воспоминание о поварихе из моего детства, я очень ее любил. Не помню уже, откуда она взялась. Но она осталась с семьей.

— На эту фигуру приятно смотреть. Кажется, что она очень забавная.

— Она и в Грозовом перевале есть.

— Ну да. Не могу не спросить, вы действительно король кошек?

— Когда я был молод, мне и правда так казалось. Теперь я для этого слишком стар, руки трясутся.

— Думаю, это ваша примерно четвертая жизнь из девяти. Как вы считаете, кошки…

— Когда вам 86, многое меняется.

— Больше не чувствуете себя похожим на кота?

— Мне все так же нравятся кошки, но с годами приходит осознание, что и сам не знаешь, сколько тебе осталось и сколько еще сможешь писать. Опасения, что скоро конец, что скоро я уже не смогу рисовать, меня не покидают.

— Это как-то меняет восприятие всего, чего удалось достичь?

— Ну, не так уж и много картин я написал.

— Зато каждая стоящая! У некоторых художников есть 500 картин, а впечатление от них такое, что они могли бы и не стараться.

— Вот эта, например… [Колетт в профиль]

— Абсолютно чудесная.

— Сомневаюсь, что сегодня смог бы ее написать.

— Может быть, просто изменились ваши ощущения?

— Это вовсе не вопрос ощущений, вопрос физической…

— Физиологии? Но ведь был период, в 40-х, в Шасси, вы тогда написали множество картин.

— Да, в Шасси я много писал.

— Все эти пейзажи.

— Да, но и людей тоже. Это было в 50-х. Я жил там до тех пор, пока Мальро не отправил меня в Рим. В Риме я уже мало писал. Я был очень занят реставрацией [виллы Медичи]. Мои предшественники практически уничтожили виллу. Они не были заинтересованы в сохранении этого места. И они закрывали глаза на ужасающее состояние виллы.

— Вы ведь восстанавливали все едва ли не собственноручно?

— В общей сложности шесть лет потратил.

— В садах вы тоже работали?

— И в садах тоже, да.

— Должно быть, грустно было уезжать…

— Мы восстановили пропавший обелиск. Кажется, его вывезли во Флоренцию. Был там один блестящий реставратор. Мишель Бурбон. С великолепным чувством старины. Очень милый человек.

— Вы завели множество знакомств в Италии.

— Это было увлекательное время. Множество знакомств с молодыми художниками.

— И в это время вы отправились в Японию… и встретили Сэцуко?

— Именно, да.

— И познакомились с Мисимой.

— А, Мисима, да, конечно. Меня отвезли к Мисиме — он жил в

— Кажется, он умер в 1970-м или 71-м.

— В 70-м? Нет, наверное, еще в 60-х.

— Когда были студенческие восстания и все такое.

— Кажется, во второй раз мы виделись во время выставки одного прекрасного японского художника, который умер почти одновременно с Сезанном. Тессай, кажется. Настоящий феномен, он продолжал древние традиции, словно не замечая современного искусства.

— А армию Мисимы вам довелось увидеть?

— Нет-нет, не было там никакой армии. Но я считаю, что Мисима, действительно, был выдающимся человеком. После встречи у меня сложилось о нем новое представление. А потом я услышал запись, он говорил об изменениях в языке. Она показалась мне очень интересной, потому что он говорил о том, что никто не понимает его, когда он употребляет слова в их исходном значении. Удивительно.

Сэцуко приносит небольшую японскую книжку.

— Это Тессай? И он современник Сезанна?

— Он умер в девяносто два, нет?

Сэцуко: Не помню точно.

— Но прежде вы открыли для себя китайское искусство, китайский пейзаж, не так ли? Еще в молодости.

— Да, я тогда был еще очень молод. И очень впечатлен, ведь зимой я жил в горах и любовался пейзажами, а потом вдруг наткнулся на альбом с китайской живописью и меня поразило, что я обнаружил в нем точно такие же пейзажи, что видел вокруг. В Японии мы несколько раз были в горах.

Сэцуко: На острове Кюсю. Бывали там?

— Бывал, да. Вы ведь как раз оттуда?

— Да, ее семья с Кюсю.

— Я там купил великолепную бронзовую статуэтку. Современный литейщик, но он вдохновлялся традицией. Большая фигура цилиндрической формы, украшенная орнаментом. Фантастическая вещь.

Сэцуко: А что еще видели в Японии?

— В ту же поездку я был в горах на севере. Хоккайдо. Мы там были во время Фестиваля ледяных скульптур.

Сэцуко: О, да-да. Они построили замок, огромный…

— Там целые улицы были из ледяных скульптур, замков и домов, всякие мифические существа огромные. Что-то невероятное. Никогда ничего подобного не видел. И это все длится ровно до тех пор, пока лед не растает. Очаровательно. Но мы были там в этом году и там были персонажи Disney… Так что все меняется.

Сэцуко: Я никогда там не была. Когда я уехала из Японии, мне было двадцать.

— Тессай великолепен. Невероятная простота линий…

— Это же как письмо, возникшее из каллиграфии. Забавно, когда я впервые увидел работы Тессая, это были огромные работы, и они очень напоминали работы Боннара, странным образом.

— В вашей работе явственно ощущается гармония, баланс, возможно, достигнутый благодаря вашему увлечению искусством Востока.

— Возможно, люди ненавидят в моих работах как раз эту гармонию. Сейчас же все пронизано дисгармонией.

— Это наводит на интересные размышления. Слышали о научной теории, что в космосе гармонии как раз крайне мало?

— Зато слово «космос» на греческом означает «порядок».

— Да, но ученые предполагают, что порядка там чем дальше, тем меньше, космос проникнут хаосом.

— Это вы про теорию большого взрыва?

— Ну, о том, что Вселенная расширяется и в определенный момент достигнет пространственного максимума, после чего вновь схлопнется, и наступит конец всего.

— Хм, своего рода путь назад.

— Я хотел спросить, не в этом ли причина того, что мы возвращаемся к фигуративному искусству?

— Но, к сожалению, теперь принято писать фотографии, а не картины. Исчезло видение.

— Вы упомянули отказ от ремесла. Думаю, в Англии это следствие специфики обучения в

— Но разве не интереснее писать с натуры?

— Сейчас к этому все и возвращается.

— Снова?

— Да-да. Очень мощное течение. Мне кажется, есть ряд очень талантливых художников, работающих в этом направлении, по крайней мере, в Британии.

— Вот есть английский художник, к которому я испытываю невероятное уважение, Хогарт. Великолепный художник. А большинство моих английских друзей Хогарта ненавидело.

—

— Не знаю.

— Мне кажется, самые великие наши художники это как раз пейзажисты. Сэмюэл Палмер, Тёрнер, Хитченс, а из нынешних Тиллье, Кокрилл, хотя о нем вы вряд ли слышали.

— А, Палмера знаю. А Хитченса нет.

— Он рисовал в 40-е и 50-е.

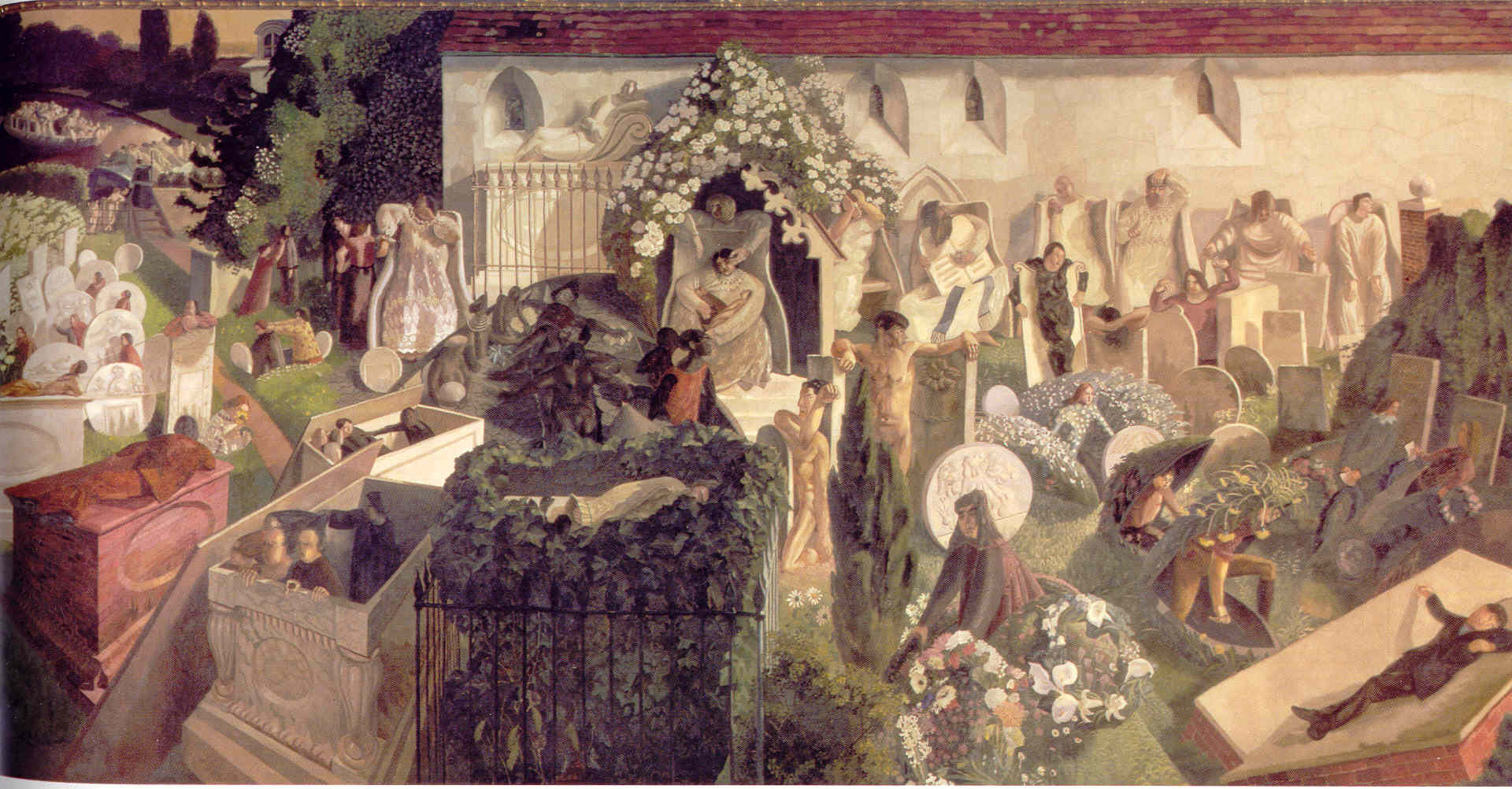

— Спенсера знаю.

— О да, Стэнли Спенсер.

— Хотя он не очень мне нравится.

— Видели его Воскресение?

— Да, я знаю эту работу.

— Воскресение в Кукхеме. Типично британская идиосинкразия. Даже английская… У него там воскресение на местном кладбище происходит. Но картины прекрасные. Великолепная техника. Может быть, несколько поверхностные, конечно.

— Он же умер несколько лет назад, да?

— Да. Я недавно купил его палитру. Для коллекции.

Сэцуко: А Мэри Эллен Бест знаете?

— Не слышал.

— Великолепная английская художница.

Сэцуко: Ее совсем недавно открыли.

— Она из Йоркшира, жила в XIX веке. Прекрасные работы. Она из того времени, когда в Англии было принято, чтобы леди учились рисовать.

— Возможно, чтобы не болтали лишнего.

— Да. И играли на инструменте.

— А, вот еще есть художница Паула Регу. Не знаю, слышали вы о ней?

— Нет, кажется.

— Она, думаю, прямо наследует что вам, что Тенниелу. Я думаю, сейчас она самая популярная среди женщин-художниц.

— Забавно, но молодое поколение как будто и не слышало об Алисе в Стране чудес. И в зазеркалье.

— Ну, наверное, по телевизору давно не показывали.

— По телевизору не показывали, точно, именно поэтому. Нет, есть же ужасная экранизация Disney. Ничего в ней от Тенниела нету, а он блестящий был иллюстратор.

Сэцуко приносит альбом Мэри Алленбаст.

— Прекрасно.

— Да, прекрасные работы, правда?

— И все написаны в Йоркшире?

— Родилась она в Йоркшире, а потом вышла за немца и уехала в Германию. Она пыталась запечатлеть места, где бывала, а потом появилась фотография.

— Как думаете, много ли художников придерживались мнения, что фотография избавила их от необходимости писать то, что они видели?

— Нет, не думаю… Я считаю, это ошибка думать, что живопись и фотография могут соперничать. Просто не представляю, каким образом.

— А вы считаете фотографию искусством?

— Не знаю, искусство ли это — мне все равно. Сам я рисовать больше не могу, зрение уже не то. Близорукость ужасная.

— То есть вы больше не делаете эскизы?

— Вместо этого я использую Polaroid.

— То есть теперь вы сразу приступаете к работе на холсте?

— Нет, я просто… Мне нужно запомнить вещи, которые я видел. Я вижу их как картину. На самом деле, когда я делаю фотографию модели, это просто чтобы запомнить.

— Но затем вы приступаете к холсту? Набросков не делаете?

— Обычно так. Сразу пишу.

— Но ведь это должно было изменить ваш подход.

— Не думаю. Нет, вовсе нет.

— То есть вы пропускаете этот этап и все равно достигаете желаемого эффекта? Это же потрясающе. Правда ли, что вы сами смешиваете краски?

— Да.

— И как это происходит.

— Пигменты у меня в виде порошка и я сам их развожу.

— Какие ингредиенты используете?

— У меня есть друг, французский художник, который готовит для меня sauce Françoise, смесь масла и… как это называется?

Сэцуко: Белый воск.

— А, да, белый воск.

— А льняное масло?

— Льняное масло и…

Сэцуко: Ammonia carbonate.

— Очень необычно, что сейчас кто-то сам смешивает краски. Обычно-то все используют краски из бутылки, банки или тюбика.

— Ну я так писать не могу.

Сэцуко: Дэвид, вам тоже надо попробовать.

— Нет, я никогда этого не делал. Я и банку с акрилом еле могу открыть… А вы всегда это делали сами?

— Нет, не всегда. Два года назад начали. Последнюю картину я целиком своими красками написал.

— И в чем преимущество? Удалось ли достичь каких-то новых эффектов?

— Да разные преимущества есть. И с покрытием тоже. Я-то всегда маслом покрывал, а оно темнеет, меня это всегда раздражало.

— Как много времени вам потребовалось, чтобы прийти к стилю, в котором вам было комфортно писать? Годы? Или вы быстро нашли его?

— Нет-нет-нет. Я же годами над каждой картиной работаю. Сколько же я последнюю писал? Четыре года?

Сэцуко: Нет-нет, три с половиной. Ну почти четыре.

— А когда картина вернулась с выставки в Токио, я ее за месяц полностью переписал.

— Правда ли, что вы однажды сказали, что как художник вы совершенный неудачник, и если вы действительно так сказали, то почему?

— Да потому что большинство моих картин — неудачи, они не то, что я ожидал, на что надеялся. Ну, есть, конечно, несколько…

— Которые вы считаете удачными? Какие, например?

— Ну вот последняя, Кот у зеркала III. Одна из лучших моих вещей. Ее можно увидеть в Лондоне.

— Да-да, знаю, в галерее Lefèvre Мартина Саммерса.

Сэцуко: Да. Мартину она очень нравится.

— Да, очень она ему понравилась. Он потом еще долго меня фотографировал, меня и модель.

— Вы часто изображаете сон, сновидение. Складывается ощущение…

— Сновидение?

— Да, фазу… даже не сна, нечто между сном и бодрствованием. Мир между этими состояниями. Некое безвременье. Это мир бессознательного?

— Наверное, именно такое впечатление и складывается. В результате. Но дело в том, что во время сна человек недвижим. И вы можете очень точно исследовать формы, очертания.

— Все эти молодые модели… Я вот теряюсь, когда меня спрашивают, что значат тексты моих песен, я-то их пишу в полубессознательном состоянии. Так вот мне кажется, что ваши модели находятся в двух мирах одновременно. В мире детства и в мире взрослых. Они как бы в переходной фазе, особенно когда возникает зеркало…

— Я думаю, это в большей или меньшей степени вопрос формы образа. Образ юной девушки занимает меня куда больше образа взрослого.

— Да, кто-то заметил, что работать с такими образами — привилегия. Вы также часто пишете книги и зеркала. Это словно ваши талисманы. Своего рода пророческие объекты.

— Ну, пусть каждый видит в моих картинах то, что ему заблагорассудится. Я не против.

— В этом смысле очень интересна картина Золотые деньки. Каждый, кто писал об этой картине, обратил внимание, что мужчина наполовину обнажен. Кажется, на нем свитер. Он разводит огонь.

— Les beaux jours, да-да. И что, им кажется, что он обнажен?

— Да, большинству критиков показалось именно так.

— Вовсе нет.

— Я разглядел свитер. Я прав?

— Именно. И вовсе он не обнажен.

— Так что каждый видит то, что хочет видеть. Прекрасный пример.

— Каждый видит то, что хочет.

— Люди просто ждут, что он будет наполовину обнажен.

— Ну, я вообще думаю, что эротизм, который приписывают моим картинам, прежде всего, в глазах смотрящего.

— На картине и кошка есть. Только в виде фигуры сфинкса у огня.

— Сфинкс, точно. На каминной решетке.

— Мне кажется, что мужчина на этой картине — вы. Можно ли предположить, что все мужчины на ваших картинах, изображенные со спины — это вы? Худой мужчина со спины на Сан-Андре это ведь вы?

— Может и так.

— Но это ведь точно вы на Горе на вершине горы?

— Вполне возможно.

— «Погодите, это же я»! Как говорил Хичкок.

— Точно, да.

— И всегда со спины.

— Ну ладно, это я. Я тогда жил в Роане и вот возвращался из пекарни с хлебом в руке, и все люди на картине — реальные люди, которых я видел каждый день.

— Довольно странные люди на этой картине. Например, тот, что сидит на тротуаре.

— Там был армянский ресторанчик. С розовым фасадом.

— Мне рассказывали, что в Руане вы жили где-то на отшибе.

Сэцуко: В Кодероне.

— Да, в Кодероне. Его и правда нелегко найти.

— Но они вас нашли. Люди. А на рю де Фюрстенберг вы когда-нибудь возвращались?

— На рю де Фюрстенберг нет, никогда после отъезда там не бывал. Ну, я довольно часто проходил мимо, но никогда не заходил. Дом принадлежал кузену Корбюзье…

— Архитектора?

— Да, архитектора. Мы были знакомы.

— Вы были знакомы с Корбюзье?

— Я его знал, мы все время скандалили. Мне было двадцать два или около того, мои картины его завораживали… Он показывал мне проект какого-то спортивного клуба…

— Да?

— Километр в диаметре! И я ему сказал: «Это какая-то суповая тарелка! Даже если будет десять километров в диаметре, все равно это будет похоже на суповую тарелку». Он был взбешен.

— То есть вы даже не знаете, что сейчас на рю де Фюрстенберг?

— Рю де Фюрстенберг не изменилась. Она все та же. Там студия Делакруа, которую было видно из моего окна — ателье Делакруа, но внутрь заглянуть было нельзя.

— А вот на Улице есть такой полосатый навес над входом в магазинчик…

— Ну, я немного пофантазировал. Ресторанчик, бистро, было на рю Бонапарт, а саму улицу я писал с рю де Буки.

— А сейчас поступили бы так же?

— Не знаю. Но это как раз изменилось, к сожалению. Причалы изменились. Помните, там была старая библиотека. Сейчас вся атмосфера Парижа совершенно изменилась. Вы бываете в Париже?

— Иногда. У меня там мало друзей, так что для меня это скорее просто спокойный город…

— А когда я оказываюсь в Париже, мне кажется, что я призрак.

— У меня схожее чувство. Как будто вся жизнь снаружи, а ты внутри. А у вас еще остались друзья в Париже?

— Друзья остались, но… у меня дочь там живет.

Сэцуко: Вы с ней встречались? Ах, ну конечно, на моей выставке. Но Харуми тогда была еще ребенком.

— Она же в актерской школе?

Сэцуко: Была, да. А теперь живет в Париже. Забавно.

— Забавно, да. Она вообще ужасно забавная. Она словно из фильма Чарли Чаплина. С ней постоянно происходит что-то смешное <…>

Сэцуко: В следующем году будем праздновать двойной день рождения. Бальтюсу будет двадцать два, он родился в 1908-м, в високосный год, а Харуми — двадцать один.

— В следующем году она будет старше меня… Я родился 29 февраля, а родители забыли меня зарегистрировать, так что пришлось даже платить штраф в 200 франков золотом, и с тех пор все у меня кувырком. Родители ждали девочку, так что имени для мальчика заранее не придумали. Когда друзья спрашивали, как меня зовут, родители отвечали, что называют меня просто «ребенок». А друзья говорят: «А официально?» — «Официально? Боже, мы забыли его зарегистрировать». На следующий день родители побежали в état civil, а отец у меня был поляк —хотя родился в Германии, но тогда везде было очень много поляков, в Австри, в Германии, в России, но сейчас эта часть Германии снова отошла к Польше — и ему стало очень стыдно и он сказал, что хотел бы назвать мальчика Бальтюс. Бальтюш по-польски. Офицер сказал, что таких имен не бывает. Так что меня назвали Бальтазар, но никто и никогда меня так не называл.

— То есть вас с самого детства называли Бальтюсом?

— Да, всегда.

— И вы выбрали это в качестве вашего псевдонима.

— Забавно, отцу было так стыдно, что он даже не упомянул, что он дворянин.

— Вы же были знакомы с Рильке, когда…

— Ах, Рильке, ну конечно. Чудесный был человек. У меня есть книга с его письмами, которые он написал мне, когда вышла книжка о Мицу.

— Книжка с вашей историей в картинках о пропавшем коте?

— Писал он по-французски. Это был его первый текст по-французски.

— Насколько я понимаю, он здорово вас поддерживал.

— Очень поддерживал, да. Но знаете, когда-то я придумал один проект для «Минотавра» Скиры. Проект книги о французском менталитете, а еще об итальянском и английском.

— Серьезный проект.

— И два года я над ней работал. Два года. И взял с собой в Лондон. А по возвращении в Париж должен был отдать рукопись Скире. Но книжку Рильке вы легко прочитаете, я уверен. Очень просто написано.

Сэцуко приносит книгу.

— Большое спасибо. Могу я оставить ее себе?

— Это подарок. Кстати, Харуми завтра приезжает.

— Из Парижа?

— Из Парижа, да.

— Как жаль, что мне нужно в Лондон… Но у меня есть еще вопрос, который я не могу не задать. Где вы познакомились с очаровательной Сэцуко?

— В Киото. Мальро отправил меня выбрать объект для большой выставки Японского искусства в… когда это было? В 62-м?

Сэцуко: В 62-м.

— Ты была у тети.

Сэцуко: Да, неподалеку от Киото, а Бальтюс приехал выбрать что-то из древнего японского искусства…

— И скульптуры…

Сэцуко: Да. Скульптура и древнее японское искусство. Мой друг из раздела о культуре газеты Asahi сопровождал Бальтюса во время визита. Я тогда была на первом курсе университета, изучала французский. И друг сказал мне, что приезжает кто-то из Французской академии, а я всегда интересовалась японским искусством и садами. Чтобы насладиться ими, я часто ездила в Киото. Но чтобы Бальтюс мог увидеть сады, ему требовалось специальное разрешение. Ему хотелось посмотреть то, что обычно не показывают туристам, и он предложил составить ему компанию.

— Мы еще посетили несколько храмов. В храмах обычно внушительные коллекции превосходного искусства.

Сэцуко: Конечно, я согласилась. Мне тоже было интересно. Так что мы отправились туда вместе. Это была наша первая встреча и она завершилась ссорой.

— Мы поссорились с самого начала. Она была, что называется, современной девушкой, а я, например, отрицал важность университетов.

Сэцуко: Самого образования. Я подумала тогда, что он сумасшедший. Что за идеи!

— Вы имеете в виду, образование для жещин?

Сэцуко: Нет, саму идею обязательного образования. Образование в Японии тогда еще несло на себе отпечаток послевоенного времени. Так что его воззрения вызвали у меня приступ гнева. Я подумала, что он сумасшедший. Но я сразу влюбилась в этого безумца.

— Но я и есть сумасшедший.

— А потом вы вернулись в Италию? Или во Францию?

Сэцуко: Я хотела остаться в Токио. Нужно было завершить учебу, а Бальтюс настаивал, чтобы я поехала с ним, чтобы он мог рисовать мое лицо. Ну и все остальное… Но Бальтюс был значительно старше меня. Мне было двадцать лет.

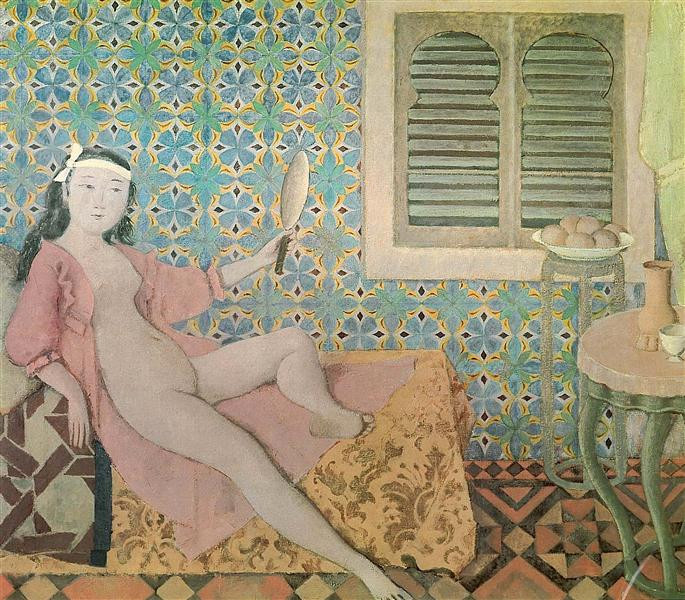

— Вы вернулись в Италию и первой крупной работой стала Турецкая комната, верно? Выдающаяся картина.

— Да, я все хочу ее переделать. Она задумывалась скорее как фреска, я написал людям из Центра Помпиду, но…

— И еще была работа с японской девушкой с черным зеркалом и еще одна — с красным столиком. Великолепные работы. Великолепное сочетание восточной чувственности с западной. Место их встречи и слияния.

— Да.

— Это ведь было в начале 70-х?

Сэцуко: В 60-х, в конце 60-х.

— Уже не помню — это было в Риме, Сэцуко тогда там не было, мне помогала Бригитте… Холсты у меня были слишком короткие для картин, которые я хотел писать. И Бригитте приходилось их наращивать, подшивать еще материал. Некоторое время они хранились у [Пьера] Матисса. Но знаете, вам нужно увидеть мою последнюю работу. Правда, зайдите к Мартину.

— Хотите поговорить о последней работе?

— Говорить о картинах очень сложно. Если вообще возможно. Вот что я думаю.

— Может быть, поговорим о процессе работы над этой картиной? Были ли какие-то особенные сложности? О которых вы и не думали до начала работы.

— Я работал с одной из прежних моделей. Ей одиннадцать. Великолепно позирует, прямо топ-модель.

— А кто был вашей худшей моделью?

— У меня всегда были прекрасные модели… Ни одной плохой модели не припомню.

— Итак, над последней картиной вы работали с вашей топ-моделью.

— Да, это та же девушка, что и на последней работе, которая у Мартина. Та же модель. Прямо девочка… сколько же ей теперь? Одиннадцать? Настоящая одалиска — в турецком платье.

— Мне кажется, примерно в 1980 году вы впервые написали на картине и себя, рядом с одной из таких девушек. Картина Художник и его модель.

— Ах, да. Я кстати, написал ее тут. Причем художник на модель не смотрит.

— Нет, он смотрит… Он отдыхает. И там нет кошек!

— Да, картина без кошек, все верно. Я забыл позвонить той леди, у которой остался рисунок. Не желает с ним расставаться. Ну ничего, позвоним завтра с утра. Пожилая дама, но

— Ну, полагаю, у художника есть некое смутное чувство насчет собственных работ.

— Знаете, фигура на картине, субъект — это только повод. Отправная точка. Думаю, что и у вас так же.

— Я понимаю. У меня возникают те же проблемы, когда просят рассказать о моей музыке. Я всегда отвечаю: «Если бы я мог просто рассказать вам о ней, с чего бы я стал ее писать?»

— Именно.

— Это клише, но это правда. О творчестве ужасно сложно говорить. Но иногда можно приблизиться к пониманию…

— Вот почему я всегда называю свои картины неудачами. Результат всегда не дотягивает до ожиданий.

Сэцуко приносит приглашение на выставку.

— Это выставка, которая сейчас идет здесь, в Швейцарии?

— Да. В Берне до… кажется, все лето?

— Да, до самого сентября.

Сэцуко: Да, все лето, сходите с женой или с друзьями.

— Благодарю. Обязательно. Но вернемся в Париж, в 20-е и 30-е, ведь то, что вы и ваши современники делали тогда в искусстве, ломало все правила предыдущего поколения, поколения отцов французской живописи. Чувствовали ли вы себя революционером, бунтующим против устоев буржуазного общества?

— Нет, не думаю. Я никогда и не бунтовал. Ни против чего. Но все они бунтовали против меня. Меня все ненавидели. Даже американцы. Газеты в

Сэцуко: А все эти скандалы с сюрреалистами… с Бретоном.

— Ах да. Да, когда я познакомился с Бретоном, они все болтали о Новалисе. Новалис, такой немецкий романтик. Ну, я и спросил их: «А вы вообще в курсе, что Новалис воспевал Святую деву?» Что тут началось, они были в ярости. К тому же они не понимали по-немецки и не могли читать, а немецкая литература на французский практически непереводима. Вот такая история про Бретона.

— А что он был за человек?

— Очаровательный человек, по своему. Очень милый и обходительный, но ужасно близорукий, ко многому вокруг.

— Кажется, он был убежден, будто у него монополия на все новое.

— Не знаю, но для меня он был слишком догматичным. И чудовищно подозрительным. Все время кого-нибудь подозревал в реакционности и все в таком духе. Единственным, кто встал на мою защиту, был, как ни странно, Пикассо. В

— Он защищал вас публично?

— Да, когда меня называли фашистом, например. Называли мою живопись фашистской.

— Дело в фигуративности?

— Да, пожалуй. И потому что они-то все подражали Пикассо.

— Мой любимый период у него, пожалуй, 20-е, своеобразный классицизм. Но и розовый период прекрасен.

— Мне розовый период не особенно нравится. Недавно листал каталог выставки… где же это было?… в Берне, кажется.

Сэцуко: Да. Прекрасная выставка кубизма Пикассо была в Гштаде.

— Да. Первоклассные работы. Очень сильная живопись. Авторитарная даже.

— Интересно, что он всю жизнь активно занимался скульптурой, но крайне редко выставлял работы.

— Да.

— А вы пробовали себя в скульптуре?

— Да-да. Я учился резьбе по дереву у резчика, который мастерил фигуры медведей в Берне.

— А сами смогли бы вырезать такого медведя?

— Так я и вырезал… Я вырезал кудряшки.

Сэцуко: А мне очень нравится история, как тот мужчина учил тебя, как важно…

— Как важно точить инструмент… как это…

Сэцуко: Ножи.

— Нет, инструмент. Сначала научись точить инструмент, а уж потом я тебя научу резать по дереву. Я два или три года учился точить!

— На мокром камне? Часами.

— Да. Очень сложное дело.

— А ваши скульптуры у вас остались?

— Нет. Не сохранил.

Сэцуко: Станислас хранит фигурку китайского генерала, которую ты вырезал.

— Да, но она не очень удачная. Наверное, инструмент был недостаточно остро наточен.

— В 30-е и 40-е вы написали довольно много портретов, не так ли? В Париже.

— Да, но я и прежде писал портреты. Совсем молодым я написал портрет мадам Дюнан. Она была женой основателя Красного креста.

— Я видел прекрасный портрет Арто вашей руки, кажется, это был карандашный набросок. Был такой?

— Да, это мой.

— У него, конечно, фантастическое лицо.

— Рисунок, кажется, принадлежал Пьеру Матиссу. Вероятно, будет на выставке в Берне.

— О, прекрасно.

Сэцуко: А когда ты нарисовал портрет Мари-Лауры де Ноай? В 40-х?

— Мне кажется, в 30-х. Ведь большинство портретов было написано именно в это время. Нравилось ли вам брать заказы или это был просто способ заработка?

— Нет-нет. Мне было интересно. Но когда это было… не помню.

Сэцуко: Ну можно проверить.

— Я видел этот портрет. Кажется, в каталоге Metropolitan. Нет, в Pompidou. Этот каталог актуальный?

Сэцуко: Да.

— Вот и он.

— 1936-ой. Значит, до войны.

— Говорят, всю эту мебель эпохи бидермайер вы на ранних работах нарочно дорисовали. Можно ли это интерпретировать как символ буржуазии?

— Ну, я бы не сказал, что это бидермайер. Тогда у всех была такая мебель. Но это не бидермайер. Это просто столовый гарнитур.

— Я скорее имел в виду картину Комната.

— Да, но тогда и правда много у кого была похожая меблировка. Она была дешевая, такую мебель можно было купить на рынке.

Мы листаем каталог Центра Помпиду.

— А вот эта, Дети, принадлежала Пикассо. Великолепная картина. А вот эту, Мастерскую, вы же писали несколько раз?

— Ну я бы сказал, что это иллюстрация к Грозовому перевалу.

— Да. Вы написали три версии.

— Иллюстраций к Грозовому перевалу?

— Нет, Мастерской.

Сэцуко: «Le Salon».

— Le Salon, да-да. Почему вы писали эту картину снова и снова?

— Честно говоря, уже не помню… Я написал ее после возвращения со службы, после ранения, в Савойе, кажется. Я тогда много писал. Три сестры, например.

Мы находим «Колетт в профиль».

— А, вот она. Очень люблю эту картину. А вы?

— Я тоже, да.

— Она же некоторое время была в Америке, да? А вам удалось ее вернуть. Каталог удивительный. Я очень многих из этих работ не видел… [Девочка с золотой рыбкой] Редкие репродукции. И варианты. Удивительно. Отличная работа. Какая забавная кошка.

— Кошка не смотрит на рыбку.

— Урок игры на гитаре изначально был с мужчиной!

— Нет-нет. Нет-нет.

— Это набросок для другой картины?

— Нет, это не для картины, я сделал его гораздо позже.

— То есть набросок появился после картины?

— Да. Урок на гитаре я написал, чтобы прославиться. В то время можно было прославиться благодаря скандалу. Лучший способ. В Париже.

— Поверьте, провокация положила начало множеству карьер.

— У вас было так же?

— Ну, сначала необходимо было произвести впечатление, чтобы делать то, что хочется.

— Но Мастерская там тоже должна быть. А, вот она.

— Интересно. Думаю, вы изменили объекты на столе. Вы часто пишете ткань, и она всегда скомкана. Возникает ощущение непокоя. И кажется, что спокойная обстановка скоро перейдет во

— Нет-нет. Просто захотел и все. Не помню точно, почему. Когда это было?… В Шампроване, сразу после демобилизации.

— Посмотрим. 42-ой год. А эта?

— Эту я начал позже. Нет, эта была раньше.

— Написано 41-43-ий годы. Видимо, вы писали их одновременно.

— Вероятно, да.

— Интересно.

— Какая забавная мебель.

— Да, очень необычные ножки у пианино.

— Да, но была версия с сидящей девушкой. Вот здесь она сидела, кажется. Фигура за пианино.

— Очень интересно, как раз хотел спросить об этом. Вообще-то, я думаю, именно на этой версии формы удались лучше всего.

— Вы правы. Да, именно так.

— Кажется, что духи тех, кто прежде был на этой картине, все еще здесь. Я с самого начала понял, что там прежде кто-то был.

Сэцуко: Да, это ощущение присутствия.

— Это будто придает объектам некое потустороннее измерение.

— Но вы же видите, что никакой это не бидермайер, просто разномастная мебель, ее мастерили крестьяне. В Шампроване.

— Скажите, какую роль в вашей жизни играл театр? Особенно в молодости, вы же довольно часто занимались оформлением постановок.

— Несколько оформил, верно.

— Вы любите театр?

— Театр меня интересовал, но все это отнимало слишком много времени, так что я это дело забросил, на театре работать сложно, все приходится делать самому. Все декорации для Cosi fan tutte, например, мне пришлось расписывать вручную. Потому что никто не понимал, какого именно эффекта я хочу добиться. Все дело было в том, как красить. Так что пришлось самому.

— На больших сценах и спектаклях, наверное, все это занимало еще больше времени.

— Больше всего времени я работал над Вишневым садом.

— Представляю, все эти вишневые деревья. А вот и тот мужчина в свитере! Счастливые дни!

Сэцуко: Все верно.

— И никакой он не голый, это уж точно.

Сэцуко: А что это за книга?

— Эта? Она на итальянском, так что мне жена ее будет читать.

— А о чем она?

— Каталог биеннале.

— А, понял. Это та биеннале, когда у меня была выставка в Венеции.

— Я думаю, они очень любят вашу живопись, просто не смогли разместить большое количество репродукций в книге. Посмотрите, Сэцуко, ведь совершенно очевидно, что это свитер. Раздражает, когда эксперты попросту пренебрегают своими обязанностями. Мы слишком уж полагаемся на их мнение, вместо того, чтобы просто внимательно посмотреть на картину.

— Субъект этой картины, вообще-то, просто холодный свет и теплый свет. Вот что я хотел изобразить.

Сэцуко: Как интересно! Холодный свет и теплый свет. Как инь и янь.

— 1944-1949 годы. Вы работали над этой картиной целых пять лет?

— Да. Долго работал. Начал я, кажется, во Фрибуре.

— Есть нечто общее и интересное у всех этих послевоенных картин. И в период Шасси. У вас словно изменилась палитра. До этого периода вы работали, в основном, с серым и желтым, а после войны цвета теплеют и светлеют.

— Мне хотелось изменить поверхность картины, уйти от глянцевитости, достичь такой поверхности, на которую можно нанести покрытие. Достичь прозрачности.

— Все это напоминает работу над фреской.

— Да, там возможностей куда больше. Сейчас я наконец работаю с матовой поверхностью, которую можно покрывать так, как я хочу.

— А вот и Le Passage du Commerce Saint-André. Потрясающее полотно. Джед Перл прекрасно описал эту улицу. В это самое время дня.

— Сейчас там все перекрасили.

— Вы отказались на этой картине писать небо. Возникает ощущение, будто это театральная сцена.

— А ведь верно. Похоже.

— Это было сделано намеренно, или…

— Нет-нет-нет. Это вышло случайно.

— Посмотрите. Ведь забавно. Прежний владелец книги провел несколько линий, чтобы проследить перспективу…

— Точно.

— Вы считаете, субъектность в живописи приближается к своему концу?

— Ну, я думаю, субъект — это повод, предлог, как и для вас в музыке. Это повод написать картину. В этом смысле субъект и есть картина.

— Да, но вовлечение… То есть я наслаждаюсь этим этапом, попыткой приблизиться к тому, что знакомо всем и каждому, но с иной стороны. Достичь иной перспективы.

— Да. Ну в

— О да. Причем провалы порой куда интереснее удач. Для меня, по крайней мере.

— Риск провала, неудачи есть всегда. На самом деле, если вы пишете картину для всеобщего обозрения, это как писать заметку в газету. Не все равно, пишет ее журналист или великий писатель. Не одно и то же. Вот в чем суть.

— Один мой друг часто говорит: «Если я работаю и чувствую себя неуверенно, значит, я все делаю верно».

— Да.

— Он говорит, что искусство это как выйти из разбившегося самолета.

— Да, точно.

— То есть вы можете позволить себе допустить ошибку — разницы нет.

— Именно так.

— Но ведь в этом и заключается наслаждение творчеством.

— Но я творчеством не занимаюсь.

— Да-да, я знаю.

— Все эти творческие люди…

— Но вас все равно будут так называть. Вы подарили мне столько времени, спасибо.

— Нет-нет, не стоит благодарностей.

— Не могу выразить словами, как я это ценю.

— А я очень рад видеть вас, Дэвид. Правда.

Сэцуко: А вы знаете Марлона Брандо? Представляете, когда они были совсем молоды, Бальтюс и Брандо каждый день обедали в одном и том же ресторанчике.

— Каждый день, в одном и том же ресторане… и мы стали настоящими друзьями.

Сэцуко: Я уверена, их встреча была не случайна.

— И мы ничего друг о друге не знали. Он просто тогда был в Париже, снимался… в фильме про Юлия Цезаря, кажется. Он играл Антония. Выглядел он шикарно. В том ресторане все встречались, в 50-е. Назывался он Catalan, туда все ходили… Грета Гарбо даже. Интересное было место.

— А после возвращения Брандо в Штаты продолжили общаться?

— Нет, как-то потеряли друг друга из виду. Но кажется, Станислас с ним встречался. Сын сказал, что Брандо прекрасно помнит то время.

— Еще бы. Ну что ж, пожалуй, мне пора.

— Он растолстел, да?

— Брандо? Ну да. У него была довольно трагичная жизнь. Кажется, последние годы выдались особенно тяжелыми. Ужасно тяжелыми.

— А это не его сын оказался в тюрьме?

— Да. У него с детьми сплошные трагедии. Но он человек большого достоинства, держится. Понимаете, стоит стать звездой, как оказываешься в центре пристального внимания. Нужно как-то абстрагироваться от этого статуса. Понимаете?

— Да. <…> Дэвид, может, виски?

— Спасибо. Я не пью.

— Не пьете?

— Не пью. Но спасибо.

— Правда? Вообще не пьете?

— Нет.

— Может быть, со мной выпьете? Рюмочку Драмбуйи?

— Нет, правда.

— А мне оно придает заряд бодрости.

— Я думаю, пора бы мне уже оставить вас в покое.

Сэцуко: У вас встреча?

— Нужно собирать вещи, сначала еду в Лондон, потом в Америку. Рано утром самолет.

Сэцуко: Но вы же скоро приедете еще?

— Да, да. Обязательно. Обещаю. Но хватит на сегодня вопросов. Я еще кое о чем спрошу, но уже не для журнала. Спасибо вам обоим. Вы были очень щедры, уделили мне столько времени. Я очень это ценю.

— Нет-нет, мой дорогой, я был очень рад видеть вас. Очень, очень рад.

— Думаю, вы заслужили свой виски.