Вечность капканов и огня: хищное советское в фильме «Посвящённый»

«Посвящённый» (О.Тепцов, 1989) — одно из самых красивых, интригующих и концентрированных размышлений перестроечного арт-хауса, неожиданно обретающее в последние годы новую остроту.

Его стилистическая основа — точка парадоксального пересечения магического реализма, неоромантизма и критической ревизии соцреалистических фантазмов советского Левиафана, образующих напряжённый ландшафт картины: заводские строения, катакомбы, страшные коридоры, агитпроп сквозь тусклое стекло телеэкрана, авария на Чернобыльской АЭС, Олимпиада, балет, репортаж о шахтёрах, отчёты об удоях, призраки «комсомольской гарантии», сырые мрачные комнаты, осколки старого мира, вращающиеся на осях мёртвых инерций (праздник на барже, комната со скелетом в шкафу и пр.) — таково наэлектризованное поле, в котором разворачивается действие кинопритчи.

Впрочем, образ электричества в ней имеет не только метафорическое, но и вполне буквальное измерение: главный герой, В. — бывший электрик на заводе, получивший во время одной из смен удар током, который оставил необратимый отпечаток на его речи и мышлении, но при этом как будто вытолкнул его из вязких инерций эпохи.

Одинокий, нелюдимый и неприкаянный, персонаж В. — очевидная позднесоветская реплика одновременно и на классический французский экзистенциализм с его темами заброшенности, бездомности и странничества среди пустынь городов, и на американских битников с их протестом против мещанских ценностей: чужой в собственной семье, он то засыпает на выброшенных матрасах под открытым небом, то блуждает среди ночи по железнодорожному полотну, то ищет ночлега по друзьям, то грезит на холме над мертвеющей пустыней советского мира, кровоток которой замирает на глазах. Среди прочего это оцепенение отражается в явных перебоях с электроснабжением: все сцены фильма разворачиваются либо в полумраке, либо в темноте, а решающая и заключительная — задана неисправностью электрообогревателя. Это ли не финал советского эпоса электрификации?

Однако жрецы советского храма не готовы смириться с его грядущим обрушением. Отец приятеля В., прославленный режиссёр советского театра, заунывно сетует в своих интервью на «упадок нравов», вызванный «ветром перемен», и полагает наилучшими ориентирами «славное прошлое» и его «светлые образцы». Продолжая выжимать до нитки поблёкшие революционные сюжеты, многократно перебродившие в котле советской конъюнктуры, он, похоже, вполне отдаёт себе отчёт в низком качестве собственных опусов, но положение заслуженного мэтра позволяет ему не придавать значения таким «пустякам». Публика продолжает рукоплескать, журналисты — прославлять, а зарубежная пресса — пребывать в своём обычном ориентальном восторге перед всем советским — что ещё нужно для поддержания status quo?

В. оказывается первым, кто остраняет эту ситуацию со свежей остротой: «Вы играете ложь», — прямо заявляет он, — «зачем браться <за плохую пьесу>, во Францию возить, Вы же и лауреатом стали

Нагота короля рискует быть раскрытой, основания его трона обнаруживают свою шаткость, в новом поколении появляются те, кто видит больше, чем им позволено. Так в символическом и политическом поле начинает разворачиваться классический эдипальный конфликт: один из сыновей обретает силу, способную возвысить его над отцом.

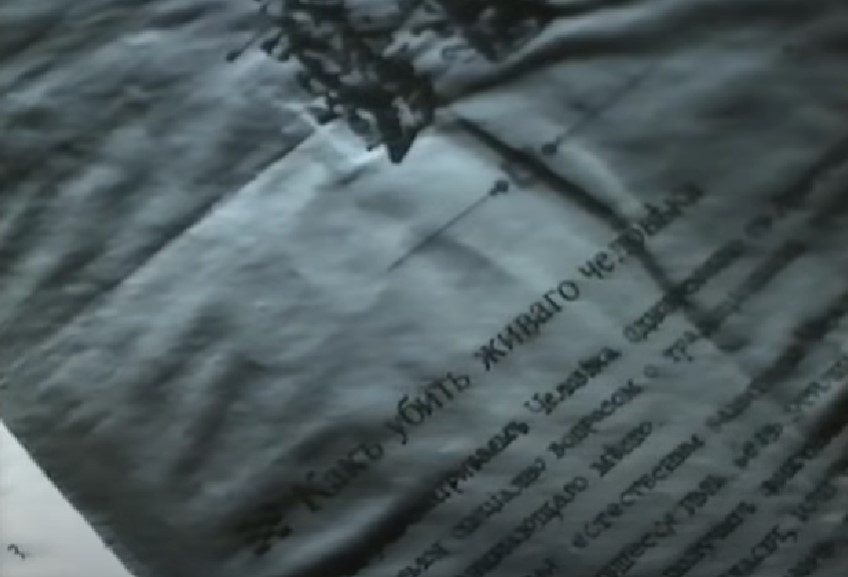

Впрочем, в случае В. речь идёт не просто о силе, но о сверхчеловеческом могуществе: странный глухонемой родственник, приезжающий погостить в его дом, как бы случайно знакомит его с книгой об африканских вуду-ритуалах, а затем настигает его в одиночестве, чтобы наделить даром «Ангела истребления» — того, кто «силой, данной ему свыше, <волен> уничтожать зло». Связано ли это с принадлежностью В. к поколению тех, кто вступает в пору переопределения прежнего понимания добра и зла, либо с его случайным опытом поражения электричеством, либо с его личной чувствительностью, угадывающейся в нём с самого раннего детства (эпизод с лисёнком в капкане) — так или иначе, в его руках оказывается необычайное оружие. Как он использует его?

Услышав в новостях о кровавом африканском диктаторе, жестоко подавляющем мирные протесты рабочих, он испытывает искренний гнев, достаточный для того, чтобы, следуя канону, описанному в книге, совершить вуду-ритуал. Изумлённо узнав наутро о своём успехе, он впервые в полной мере осознаёт свою силу. Тогда он предпринимает отчаянную попытку вмешательства в историю и принимается воскрешать мёртвых — то ли попадая в беньяминовский проект восстановления зримости истории побеждённых, то ли желая завершить, наконец, инерцию нераскаянного зла, обречённого на продолжение («Покайтесь!», — взывает он), то ли одновременно и то, и другое.

Не на эту ли «неудобную» склонность «переосмысливать историю» досадуют функционеры советской системы в телеэкранах, на фоне которых так красноречиво общаются друг с другом в своих затхлых кухнях глухонемые?

Эпизод на погосте — один из самых неожиданных и красивых в фильме: сделанный «грязно» в духе советского арт-хауса, он всё же вполне удаётся как самобытная эстетическая форма, способная конкурировать в художественной выразительности с профессиональными голливудскими спецэффектами. Сцена завершается отказом В. от невыносимого (и ненужного) бремени демиургического могущества, которое он, выполнив задуманное, возвращает земле поцелуями (визуально и концептуально эта сцена явно повторяет последние кадры «Господина оформителя», снятого О.Тепцовым годом раньше). Как становится ясно позже, этот отказ оказывается решающим также в экзистенциальном и политическом смыслах. Особенно в свете неочевидного, но важного обстоятельства: фигура отца появляется в повествовании не только поколенчески — мэтр оказывается также и биологическим отцом В. Впрочем, это почти ничего не меняет: не признавая незаконнорожденного сына, он также отвергает и законнорожденного.

В ключевой сцене в гараже, смутно напоминающей недавнего Лантимоса с его «Убийством священного оленя», и явно отсылающей к «нижнему этажу» фрейдовской структуры личности, он произносит свой решающий монолог, звучащий как приговор всему, что могло бы прийти на смену советской системе: «Такие, как ты…ваше поколение вообще не должно было появляться на свет. Вы же промотали всё, что мы с таким трудом создали. Ну…а зачем тебе нож? Да выброси ты его. Ты же не судья. Разве ты можешь нас судить? Вы — поколение незаконнорожденных! Ты не судья, нас судить ты не можешь. Вы вообще не должны были появляться на свет! Ваше поколение исчезнет. Ты не судья».

Характерно, что импульсом к этому проклятию становится (ключевая для картины) акратическая литания В., ради которой он и находит мэтра, едва оправившись от длительной болезни, охватившей его после отречения от ангельского могущества. За это время странный глухонемой родственник — казалось, исчезнувший навеки, успевает объявиться вновь — на сей раз в театре. Знакомство и сближение с ним режиссёра таинственным образом совпадает со смертями работников театральной администрации, что позволяет ему занять руководящие должности самому, окончательно превратившись в чиновника — уже не только фактически, но также и эстетически: облик богемного творца в одночасье сменяется имиджем образцового бюрократа.

Советское эстетическое сбрасывает, наконец, маску «свободного искусства», окончательно обнажая оцепенелое лицо идеологии (что также явно в ироничном эпизоде с группой безликих цензоров, меряющих Гёте линейками советской драматургии). «Мне всё известно, — обращается к мэтру В. — Зачем Вам это? Вы же итак всё имеете: чины, деньги, власть…Откажитесь. Пожалейте хоть детей своих». Второй раз звучит тема отказа от власти как от точки, в которой воспроизводится зло.

Убедительность этому воззванию сообщает собственный опыт отказа В. от власти за пределами однократного могущества, необходимого для того, чтобы прежнее зло осознало само себя, и через это — остановилось. Новое появление «глухонемого» оказывается для него потрясением (см. слова В., уверенно обращённые к матери: «А этот глухонемой больше никогда не вернётся») именно потому, что власть раскрывает себя как то, что недостаточно единожды отвергнуть, чтобы побороть.

Подхваченное опытными и циничными руками, могущество оборачивается новой волной власти, позволяя ей и дальше ветвиться — сообразно собственной логике и внутренним порядкам той системы, которая жадно насыщается ею. Самоотверженного смирения нового поколения, его готовности к миру на новых основаниях оказывается недостаточно для того, чтобы кровь Левиафана, наконец, замерла в его жилах. Так старое предаёт и побеждает новое, отрекаясь от него под благовидным предлогом его изначальной несостоятельности. Завтра никогда не наступает, позволяя длиться бесконечному «вчера» и высасывать всю кровь из уязвимого «сегодня».

То, насколько эта интуиция оказывается пророческой, становится особенно очевидным из сегодняшнего дня, сгорающего в огне войны: его концептуальная структура и самый его облик по-прежнему определяются поколениями всё тех же советских бюрократов, бдительно стерегущих все пространства, из которых вообще возможно участвовать в мире и выносить о нём суждения.

С тех пор, как был снят «Посвящённый», прошло 33 года, однако до сих пор ничто не нарушило дискурсивных порядков и ориентиров, ревностно защищаемых мэтром и его приближёнными. Постсоветское так и не наступило, уступив место бесконечно сменяющим друг друга, мутирующим версиям (нео)советского — с традиционными для них возгонками вокруг призраков милитаризма, консервативной эйфорией и политической теологией империи. Три поколения «незаконнорожденных» томятся и меркнут за стеклянной стеной советского фантазма, прикованные к театральным креслам в роли безмолвных зрителей, и исключения в них неизменно составляют лишь те, кто проворнее переодевается в ветхие одежды мёртвых миров — с их истлевшими скрижалями, безжизненным языком и воздухом склепа.

Лисёнок продолжает попадать в капкан и сгорать в нём; хищное прошлое, притаившееся в семейном фотоальбоме, по-прежнему атакует настоящее, призывая в тайные сообщники электричество — верховного духа истлевшего советского храма; Вторая мировая война продолжает грезиться оцепеневшим обитателям пустынь, опьяняя их ролью воина-освободителя, и сеять огонь их немыми и бесплодными руками.