Тень Набокова. «Убедительное доказательство»

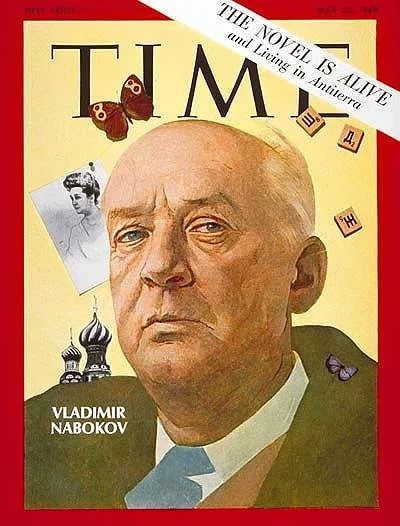

Владимир Набоков — один из любимых авторов «Иностранки». Наш журнал сыграл немалую роль в знакомстве российского читателя со скрытым от него в течение долгих лет гением. Июньский номер 2017 года целиком посвящен классику русской и американской литератур ХХ столетия Владимиру Набокову (1899 — 1977) и называется «Сорок лет без Набокова», а Литературный гид к столетию писателя назывался «Тень Набокова» и вовлекал читателя в стихию игры, спровоцированной его гением: он предстал не только автором, но и объектом исследования, и даже персонажем. Публикуем последнюю главу его книги воспоминаний «Убедительное доказательство» с предисловием Сергея Гандлеского и вспоминаем чудесного переводчика Сергея Ильина, ушедшего от нас в этом году.

Предисловие Сергея Гандлевского

Искусство, как известно, игра. Глубинное осознание зачинщиком игры, художником этого непреложного факта не всегда проходит безболезненно. Кто он, человек искусства, в

Вопреки сказанному выше, герой нынешнего литературного гида “ИЛ”, русско-американский писатель Владимир Набоков, искренне, последовательно и даже с вызовом не признавал конфликта поэзии и правды, “ересь” простоты не соблазняла его. И не потому, что Набоков неглубок, легковесен или олимпийски равнодушен, как иногда думают. Само противоречие между игрой искусства и тем, “как оно есть на самом деле”, писатель счел несущественным и надуманным: его осенила догадка, что мир не бессмысленное движение материи, и не громоздкое воплощение запредельных истин, и не “пустая и глупая шутка”, а блистательный розыгрыш. Опыт художника и натуралиста раз за разом утверждал Набокова в справедливости такого предположения. Особый склад таланта позволял Набокову с воодушевлением узнавать стихию игры — и в природе, и в личной судьбе, и в творчестве любимых писателей — и, разумеется, сделать игру первотолчком собственной художественной вселенной. Убеждение, что космос и сонет заведены одним и тем же ключом и “при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни”, как и устройство “точно выверенного произведения искусства <…> тоже определяется вдохновением и точностью”, избавило Набокова от тоски по проклятым вопросам и почтения к ним, внушило уверенность в том, что, занимаясь творчеством, он занимается очень насущным делом, имеющим непосредственное отношение к тайне мироздания, к механизму великой игры. Речь идет, говоря напрямую, о сокровенной перекличке творца с Творцом. Естественным образом в такой эстетизированной вселенной главное зло — пошлость во всех ее проявлениях: безвкусный поступок, расхожая фраза, плоская мысль, примитивная идеология или скудоумие массового энтузиазма равно грешат против мировой гармонии и поэтому отвратительны.

Именно максимализм артистических притязаний делает Набокова “своим” в русской литературе, как бы ни дорожил писатель собственной исключительностью и выстраданным одиночеством. Посмотрите, как расширительно и человечно толкует он понятие эстетического наслаждения: “… особое состояние, при котором чувствуешь себя — как-то, где-то, чем-то — связанным с другими формами бытия, где искусство (то есть любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма”. От пафоса этого и подобных ему набоковских высказываний не очень далеко и до затасканного до неприличия афоризма “Красота спасет мир”. Еще ближе — к

Для Набокова творчество, эстетика, игровое начало не приправа к бытию, а суть его. Набоков не столько обнажает частные приемы своего искусства, сколько главный, на авторский взгляд, всеобщий прием, обнаруживает пружину, приводящую мир в движение. Таково мировоззрение писателя. Так Набоков против своей воли и вопреки темпераменту становится идеологом. Но его идеология предполагает наличие у прозелитов искры Божьей, подобному “учению” не грозит овладеть массами: “тогда б не мог и мир существовать”, — продолжим цитату из “Маленьких трагедий”.

Тексты, предлагаемые вниманию читателя, объединяет то, что все они, за исключением собственно набоковской статьи, написаны под влиянием и обаянием игрового гения писателя. Влияние лестное, но неуютное: сопоставление с первоисточником неизбежно. Творчество Набокова отбросило на настоящее и будущее искусства густую и обширную тень. Кому-то она придется кстати, кому-то вконец заслонит белый свет. Набоков, как и всякий большой писатель, не дает рецептов творческой удачи — но показывает, каким надо быть, чтобы уметь сочинять такие рецепты самому.

Владимир Набоков. «Третье лицо»

Последняя глава мемуарной книги «Убедительное доказательство»

Две лежащие передо мной книги воспоминаний, из которых одна написана русским по рождению автором, ныне гражданином нашей страны, а другая внучкой великого американского педагога, представляют собой сочинения весьма хитросплетенные. Редко случается, чтобы два достижения подобного уровня попали на стол рецензента в один, практически, день.

Издание новой книги мистера Набокова приведет малую горстку его почитателей в небезосновательный восторг. При том, что слово “воспоминания” в ее подзаголовке выглядит вполне оправданным, “Убедительное доказательство” (называвшееся изначально “Память, говори”) обладает некоторыми особенностями — не обязательно достоинствами, — которые отличают эту книгу от прочих известных нам автобиографий, вполне правдивых, правдивых более или менее и нарочито лживых. И если оригинальность ее не столь притягательна, как человеческое тепло, излучаемое каждой страницей книги мисс Браун “Когда цвела сирень”, в ней, с другой стороны, сокрыты источники особого рода удовольствия, от которого не захочет отказаться ни один интеллигентный читатель.

Странного монстра, каким выглядит в ряду автобиографий книга мистера Набокова, легче описать, указав на то, чего в ней нет, нежели на то, что в ней есть. Она не содержит, к примеру, ни одного из тех многословных, бесформенных, хаотичных, тяжко опирающихся на дневниковые записи построений, которые с такой охотой возводят специалисты в иных областях искусства и люди, ведающие нашей общественной жизнью (“Среда, около 11.40 вечера, позвонил генерал Имярек. Я сказал ему, что…”). Нет в ней и профессиональной писательской кухни, кусочков неиспользованного материала, плавающих в тепловатом взваре литературных и личных отходов. И что особо следует подчеркнуть, она не имеет ничего общего с широко распространенными гладкими воспоминаниями, авторы коих, овладев высоким слогом третьеразрядной беллетристики, с тихим бесстыдством скармливают читателю охапки диалогов (Молли и соседка, Молли и детки, Билл и Пол, Билл и Пикассо), которых ни единый человеческий мозг не способен сохранять в виде, хоть сколько-нибудь близком к тому, что нам подсовывают.

Автору этой рецензии представляется, что неотъемлемым достоинством “Убедительного доказательства” является происходящая в этой книге встреча безличной формы искусства с более чем личным повествованием о жизни писателя. Метод Набокова — это исследование отдаленнейших областей прошлой его жизни, проводимое в поисках того, что можно назвать тематическими тропами или течениями. Однажды обнаруженная, та или иная тема прослеживается на протяжении многих лет. И развитие ее приводит автора в иные, новые области существования. Ромбоидальный орнамент искусства и мускулы жилистой памяти создают, сочетаясь, сильное и гибкое движение, порождают стиль, зримо скользящий между цветов и травинок к теплому, плоскому камню, на котором он и сворачивается наконец во всей своей красе.

Ясно, что метод Набокова утратил бы все присущие ему достоинства, если бы материал, к которому он применяется, не был настолько точным отчетом о личных переживаниях, насколько то дозволяется памятью. Средства отбора предоставляет искусство, однако сам отбор производится из гущи подлинной жизни. Память Набокова, особенно в отношении первых двадцати лет его жизни, почти аномально крепка, и, вероятно, он столкнулся с меньшими трудностями, чем большинство мемуаристов, исполняя задачу, которую сам же перед собой и поставил: придерживаться истины, чего бы это ни стоило, одолевая искушение заполнить пробелы логически оправданными выдумками, выдаваемыми за любовно сохраненные воспоминания. В

Читатель, конечно, испытает немалое наслаждение, самостоятельно отыскивая изгибы, подспорья, разнообразные улыбчивые личины той или иной сквозящей в книге тематической линии. Среди них есть основные, но есть и множество подчиненных, и все они соединяются, заставляя вспомнить шахматные задачи и разного рода головоломки и стремясь в то же время раскрыться в некоем шахматном апофеозе, в единой теме, проступающей едва ли не в каждой главе: разрезные картинки; шашечница в фамильном гербе; определенные “ритмические узоры”; “контрапунктическая” природа судьбы; жизнь, “спутывающая в пьесе все роли”; шахматная партия, играемая на борту судна, пока Россия уменьшается вдали; романы Сирина; его увлеченность шахматным композиторством; “эмблематика” осколков древней глиняной посуды и финальная загадочная картинка, завершающая тематическую спираль.

Весьма обаятельна и тема “радуги”, тема, которая начинается со случайного набора красок — цветных стекол, праздничной иллюминации, акварельных красок, драгоценных камней и тому подобного, а затем обретает самостоятельность, становясь самоцветной составляющей горного ландшафта или таясь за роняющими капли деревьями, под которыми отрока-поэта обуревает первый приступ отроческой версификации. Читатель получит удовольствие и прослеживая тему прогулок и тропок в усадебных парках и наследственных лесах, которая, зарождаясь в дубовой аллее, приводит к странным видениям Америки среди русских боров и торфяных болот и наконец удаляется в общественные парки и сады, чтобы из них выйти в море, к иным горизонтам. Быть может, самой трогательной темой книги является тема изгнания, к которой мне еще придется вернуться. В

Распутывание головоломок есть чистейшее, исконнейшее занятие человеческого разума. Все упомянутые мной тематические линии постепенно сходятся, зримо сплетаясь и сливаясь в изящном, но естественном соприкасании, в такой же мере являющемся функцией искусства, в какой и поддающимся проверке процессом в эволюции личной судьбы. Таким образом, к концу книги тема мимикрии, “защитного обмана”, изучавшаяся Набоковым как энтомологом, в точно назначенный срок является на свидание с темой головоломок, с замаскированным решением шахматной задачи, со складыванием воедино орнамента на ивернях глиняной посудины и с загадочной картинкой, на которой глаз различает очертания новой земли. К этой же точке слияния сбегаются в спешке и прочие линии, как бы сознательно жаждая блаженного анастомоза, приготовляемого общими усилиями судьбы и искусства. Разрешение темы головоломок есть также и разрешение пронизывающей всю книгу темы изгнания, коренной утраты, и эти линии в свой черед сливаются с кульминацией темы радуги (“спираль жизни в агате”), сходясь в не оставляющем желать ничего лучшего rond-point с садовыми стежками, парковыми аллеями и лесными тропинками, вьющимися по всей книге. Ничего, кроме уважения, не способны внушить та ретроспективная проницательность, то напряжение творческой воли, которые потребовались от автора, чтобы спланировать книгу в точном соответствии с созданным неведомыми нам игроками планом его жизни, и ни в чем не уклониться от этого плана.

Владимир Набоков родился в Петербурге в 1899 году. Отец его, также Владимир, был человеком высокой европейской культуры, ученым и государственным деятелем, мужественным и бесстрашным бунтарем — братья и зятья отца представляли собой в лучшем случае покладистых консерваторов, а в худшем ярых реакционеров, он же присоединился к либеральной партии, противившейся и в Думе, и в повсеместно читаемых периодических изданиях самодержавным устремлениям и беззакониям, творимым царским режимом. Нынешние американские читатели, знания которых о царской России насквозь пропитаны советской пропагандой и просоветскими россказнями, распространявшимися здесь в двадцатые годы, пожалуй, удивятся, узнав из “Убедительного доказательства”, насколько широкой была в предреволюционной России свобода слова и сколь многое удавалось сделать в ней цивилизованным людям.

Жизнь богатых землевладельцев, к которым принадлежали Набоковы, обладала определенным сходством с жизнью изобильного Юга нашей страны и даже большим — с жизнью в поместьях Англии и Франции. Летние месяцы, которые автор еще ребенком проводил в деревне, по-видимому, наложили на него наиболее значительный отпечаток. Те места с их разбросанными среди необъятных лесов и топей деревнями, населены были довольно скудно, но бесчисленные стародавние тропы (таинственные пути, с незапамятной поры паутиной опутавшие всю Империю) не давали охотникам до лесной ягоды, бродягам и прелестным помещичьим детям заблудиться в лесу. И поскольку дороги, как и пустоши, к которым они вели и которыми проходили, большей частью оставались безымянными, помещичьи семьи, поколение за поколением, давали им прозвища, которые, благодаря французским гувернанткам и учителям, естественным образом закреплялись в детском сознании во время ежедневных прогулок и частых пикников — Chemin du Pendu, Pont de Vaches, Amerique и тому подобное.

Автор “Убедительного доказательства” и, по приятному совпадению, автор книги “Когда цвела сирень”, были старшими из пяти детей. Однако, в отличие от мисс Браун, Набоков говорит о двух своих братьях и двух сестрах, родившихся соответственно в 1900, 1911, 1903 и 1906-м, совсем мало. Могучая сосредоточенность на собственной личности, этот акт неутомимой и несгибаемой художнической воли, неизбежно влечет за собой определенные последствия, и упомянутое мной обстоятельство является, несомненно, одним из них.

С разрешения автора я позволю себе упомянуть здесь некоторые из моих случайных встреч с членами его семьи. Двоюродный брат его, также ставший гражданином нашей страны, рассказывал мне, что в юности младшие братья и сестры Набокова со сверхъестественной легкостью (общей для бесчисленных молодых россиян того поколения) писали лирические стихи. Вспоминаю, как на одном литературном вечере в Праге, где-то в начале двадцатых (вероятно, в 1923-м), друг Франца Кафки, ––––––––, талантливый чешский переводчик Достоевского и Розанова, указал мне на мать Набокова, маленькую седую женщину в черном, которую сопровождала юная девушка с влажными глазами и лучезарной кожей, то была сестра Набокова, Елена. В тридцатых мне, жившему уже в Париже, довелось встречаться с братом Набокова, Сергеем: несмотря на меньшую года разницу в возрасте, эти двое, судя по всему, с раннего отрочества жили каждый своей, особливой жизнью — учились в разных школах, дружили с разными людьми. Когда я узнал Сергея, он уже с головой погрузился в гедонистический туман, окутывавший монпарнасскую толпу, которую так любят описывать американские авторы определенного толка. Лингвистическая и музыкальная одаренность его разжижалась вялостью натуры. У меня есть основания полагать, что детство Сергея было далеко не таким счастливым, как детство любимого сына его родителей. Обвиненный в англосаксонских симпатиях, Сергей, человек при всей женственности его обличия прямой и бесстрашный, был арестован немцами и в 1944 году умер в концентрационном лагере.

На прекрасных страницах книги “Когда цвела сирень”, повествующих о самых ранних воспоминаниях мисс Браун, она говорит о надежной устойчивости мира, в котором процеживание кленового сиропа или мамин именинный пирог были столь же обычными и вечными, столь привычными и милыми сердцам нынешних новоанглийских патрициев и филадельфийских князьков, сколь и сердцам их простых, трудолюбивых пращуров, живших за

Когда весной 1917-го разразилась революция, Набоков-старший вошел во Временное правительство, а затем, после установления большевицкой диктатуры, стал на хрупком, но еще свободном Юге членом другого правительства, протянувшего совсем уж недолго. Группа, к которой принадлежали образовавшие его русские интеллигенты — либералы и некоммунистического толка социалисты, — разделяла основные воззрения западных демократов. Впрочем, сегодняшние американские интеллектуалы, получившие сведения о русской истории от коммунистов и из подкармливаемых ими изданий, не знают о том периоде практически ничего. Большевицкие историки, естественно, принижают предреволюционную борьбу демократов, почти не упоминая о ней, грубо ее искажая и осыпая пропагандистской бранью (“реакционеры”, “лакеи”, “рептилии” и т. п.), — примерно так же нынешние советские журналисты аттестуют удивленных американских чиновников “фашистами”. Удивление это запоздало лет на тридцать.

Читатели книги Набокова, конечно, заметят разительное сходство между нынешним отношением к Советской России былых ленинистов и огорченных сталинистов нашей страны и непопулярными воззрениями, излагавшимися в эмигрантской печати русскими интеллигентами в течение трех последовавших за большевицким переворотом десятков лет — как раз в то время, когда наши восторженные радикалы радостно раболепствовали перед Советами. Приходится признать, что политические авторы эмиграции либо на много лет опередили свое время в понимании истинного духа и неизбежной эволюции советского режима, либо обладали интуицией и даром предвидения, граничащими с чудотворством.

Мы живо представляем себе университетские годы мисс Браун. Не то с автором “Убедительного доказательства”, ибо Набоков решительно ничего не говорит о занятиях, которые он должен же был посещать. Покинув Россию на самой заре советской эры, Набоков завершил образование в Кембриджском университете. С 1922 по 1940-й он жил в разных частях Европы, преимущественно в Берлине и в Париже. Кстати, любопытно сравнить жутковатые впечатления, оставленные Берлином, каким он был между двумя войнами, в Набокове, с современными, но гораздо более лиричными воспоминаниями мистера Спендера (пару лет назад напечатанными в журнале “ Partisan”) — в особенности с тем их местом, где говорится о “безжалостно красивых германских юношах”.

Описывая свою литературную деятельность в годы европейского изгнания, мистер Набоков использует отчасти раздражающую манеру говорить о себе в третьем лице, как о “Сирине” — это литературный псевдоним, под которым он был, да и остается, известным в ограниченном, но весьма образованном и разборчивом мире русских экспатриантов. Разумеется, верно, что Набоков, практически распрощавшийся с русской литературой, волен обсуждать сочинения Сирина отдельно от своих собственных. И все же невольно начинаешь думать, что истинная его цель состоит в попытке спроецировать свою личность или по меньшей мере заветнейшую часть ее на создаваемое им полотно. Все это напоминает о тех проблемах “объективности”, которые ставит перед нами философская наука. Наблюдатель выстраивает детальную картину Вселенной как целого, но, завершив ее, осознает, что в ней все же кое-чего не хватает: его собственного “я”. Он вставляет в картину и себя самого. И тем не менее “я” остается внешним по отношению к картине — и так далее, в бесконечной последовательности проекций, как на рекламных картинках, изображающих девушку, держащую в руке свой портрет, на котором она держит в руке свой портрет, на котором она держит в руке картинку, которую лишь крупнозернистость печати не позволяет нам разглядеть.

На самом деле Набоков пошел на шаг дальше и под личиной Сирина спроецировал персону третьего порядка, названную им Василием Шишковым. Поступок этот стал итогом десятилетней распри между ним и самым даровитым из эмигрантских критиков Георгием Адамовичем, поначалу отвергавшим, затем неохотно принявшим и наконец полюбившим, подобно многим иным, увлекательно красочную прозу Сирина, продолжая, впрочем, осмеивать его стихи. Набоков-Сирин при задорной поддержке редактора журнала укрылся под именем Шишкова. В августе 1939 года Адамович, рецензируя в русской газете “Последние новости” (издававшейся в Париже) шестьдесят девятый номер ежеквартальника “Современные записки” (также издававшегося в Париже), осыпал непомерными хвалами стихотворение Шишкова “Поэты” и заявил, что русская эмиграция хоть и с запозданием, но породила наконец великого поэта. Осенью того же года в той же самой газете Сирин подробно описал воображаемый разговор между ним и “Василием Шишковым”. Адамович в своем неуклюжем, но задиристом ответе усомнился в том, что стихотворение было подделкой, добавив, впрочем, что Сирин, судя по всему, достаточно изобретателен, чтобы подделать вдохновение и одаренность , намного превосходящие его, Сирина, возможности. Вскоре после этого вторая мировая война положила конец русской литературе в Париже. Боюсь, мне не всегда удается поверить автору “Убедительного доказательства”, когда он, вспоминая о своей литературной карьере, подчеркивает совершенное безразличие, которое неизменно питал к критике — и враждебной, и хвалебной. Во всяком случае, в собственных его критических статьях проступает порою нечто неприятное, мстительное, а то и попросту глупое.

Как узнаем мы скрытую в словах великую тайну? Мы видим, что иностранцу обычно не удается обрести совершенное, прирожденное чувство их сущностного значения. Жизнь его не протекала с младенчества в тихом, бессознательном усвоении их, он не ощущает того, как один мир втекает в другой, как один век — с его письменностью, его внеписьменной традицией и общим стилем ведения беседы — сливается с другим. Мисс Браун в прекрасных, сострадательных, напряженно женственных поисках, ведомых ею в королевстве утраченных вещей, приходится одолевать на одно препятствие меньше, чем Набокову. Да, разумеется, у русского автора были в детстве английские гувернантки, да, он провел три университетских года в Англии. Вспоминать Конрада в связи с написанными по-английски романами Набокова (“Подлинной жизнью Себастьяна Найта” и “Под знаком незаконнорожденных”) значит упускать истинную суть достижений последнего. Конрад, английский слог которого, что бы о нем ни говорили, представляет собой собрание высокочтимых штампов, начиная свою английскую карьеру, не имел за спиной двадцати лет напряженной работы в польской литературе. С другой стороны, Набоков, когда он перешел на английский, был автором нескольких романов и изрядного количества рассказов, написанных им по-русски, автором, завоевавшим прочное место в русской литературе, даром что на родине книги его запрещались. Пожалуй, единственное сходство между Конрадом и Набоковым состоит в том, что оба могли с одинаковым успехом избрать не английский язык, а французский. И в самом деле, первой, предпринятой в середине тридцатых, попыткой оригинальной прозы на чужом для Набокова языке стал написанный им по-французски рассказ (“Мадемуазель О”) , напечатанный Поланом в “Мезюр”. (Английский его вариант, из которого автор выполол большую часть литературного вымысла, появился в “Атлантик мансли ” и был затем перепечатан в сборнике “Nine Stories”. В новой, отредактированной и расширенной версии, из которой устранились и последние вымыслы, рассказ этот, приняв окончательный вид, обосновался в обсуждаемой книге в виде пятой ее главы).

У рецензента сохранились смутные воспоминания о лекции, прочитанной Набоковым на блестящем французском в ходе одного soirй e littй raire — то был 1937-й, по-моему, год — в парижском концертном зале. Венгерская писательница — ныне забытая, но в ту пору бывшая модной авторессой французского бестселлера (что-то про

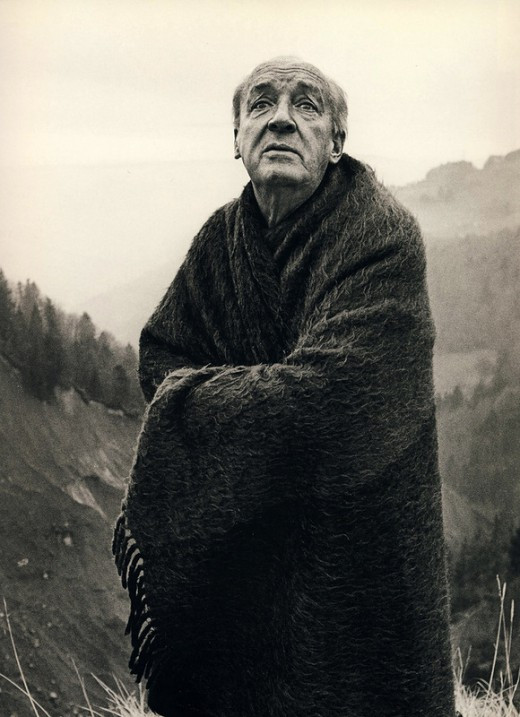

Ныне мистеру Набокову странно, я думаю, вспоминать причудливые литературные события его молодых лет. Теперь он живет с женой и сыном в нашей стране, как ее гражданин, живет, сколько я знаю, счастливо, приняв простую личину неприметного профессора литературы и посвящая долгие отпуска охоте на бабочек в западных штатах. В кругах лепидоптерологов он известен как отчасти эксцентричный систематик с устремлениями более аналитическими, нежели систематологическими. Он опубликовал в американских научных журналах несколько статей, описывающих сделанные им открытия новых видов и типов бабочек, и в соответствии с научной традицией, производящей столь сильное впечатление на несведущих репортеров, другие энтомологи называют бабочек, дневных и ночных, в его честь. Образчики набоковских типов бабочек хранятся в

Возможно, стоит упомянуть и о некоторых чисто технических особенностях этой книги. Транслитерирование русских слов доставило Набокову определенные хлопоты. Чтобы не противоречить самому себе, ему следовало бы писать “Tolstoj” (что рифмуется с “домой”), “Dostoevskij”, “Nevskij” и т. д. — как и “Chehov” вместо “Chekhov”, — однако он предпочел сохранить за хорошо известными именами их привычную форму (постоянно, впрочем, используя в окончаниях “i”). Для весьма специфического звука — наполовину “i”, наполовину “u”, — не имеющего в западноевропейских языках точного соответствия, повсюду, где “i” или “j” могли бы вступить в противоречие с привычным написанием, используется “y” (единственное исключение составляет “Yalta”).

Двенадцать глав “Убедительного доказательства” были напечатаны в журнале “Нью-Йоркер”, и здесь рецензент, осведомленный о том, как это происходило, хотел бы кое-что объяснить. Прежде всего, сравнивая настоящий текст с опубликованным в “Нью-Йоркере”, замечаешь, что во многих случаях (особенно приметные примеры дают главы 3, 6, 10 и 12) Набоков, работая над книгой, добавил новые куски — экскурсы в историю своих предков, описание невзгод, испытанных им во время охоты на бабочек в Европе, вставки, содержащие упоминания о Поленьке, множество новых подробностей касательно жизни в Петербурге и на Крымской Ривьере. Сверх того, во всех этих главах присутствует и множество иных изменений, порожденных где более, где менее основательной их переработкой.

Засим, имеют место куда менее важные расхождения между настоящим текстом и тем, что напечатан в “Нью-Йоркере”, объясняющиеся тем, что автор восстановил несколько отдельных слов и словосочетаний, исключенных — с его неохотного согласия — “Нью-Йоркером” либо по причине “семейного характера” этого журнала (речь идет о завершении 3-й главки десятой главы), либо потому, что “Нью-Йоркер” пессимистически полагал, будто непривычное слово может вызвать досаду у его наименее мозговитого читателя. В последнем случае мистер Набоков сдавался далеко не всегда, что имело следствием некоторое количество пылких сражений. Кое-какие из них, к примеру Битву Пальпебральной Ночи, Набоков проиграл. В других победил он.

И наконец, существует вопрос грамматической правильности. Редактирование этого рода, да, собственно, и какого угодно другого Набоков воспринял бы как чудовищное оскорбление, если бы “Современные записки” — в былые дни — попросили у Сирина разрешения внести какие-нибудь изменения в любое из предложений его русской прозы. Но в качестве англоязычного писателя Набоков всегда чувствовал себя неуверенно. При всей энергии и живости его английского языка, он допускает порою солецизмы, некоторые из которых способны изумить всякого, кому известна общая его изощренность. Вследствие этого незначительные усовершенствования, предлагавшиеся “Нью-Йоркером”: исправленье инверсии, подпорки для какого-нибудь опасно провисшего термина, разбивка слишком длинного предложения на два, ритуальное преобразование “which” в “that”, принимались мистером Набоковым со смиренной благодарностью. И однако ж какие перепалки возникали обычно, если редактор по недосмотру нарушал драгоценный ритм фразы, или неверно истолковывал аллюзию, или старался заменить собственными именами каждое из “он”, “она” и “мы”, забредавших в следующий абзац, заставляя читателя скрести свой некрупный затылок. И если нужен пример более специфический, укажем на синдром Опущенного Антецедента, возникавший снова и снова и приводивший к потасовкам, в ходе которых мистер Набоков, анти-антецедентонист с большим стажем, нередко терпел поражения, но также и одержал несколько славных побед.

Создается впечатление, что в самом начале сотрудничества Набокова с “Нью-Йоркером” редакторские попытки прояснить кажущиеся двусмысленности и причесать его прозу знаменовались большей частотой и беспечностью, чем на последних этапах. Автор испускал страдальческие вопли и

Однако пора показать читателю и оборотную сторону описанного. Замечательная благожелательность, нежная и любовная заботливость — вот чем отмечались все редакторские запросы. В нескольких случаях, когда от автора твердо требовали произвести болезненные для него изменения фразировки, ему предлагались на рассмотрение словесные “подмены”, но при этом идея состояла в том, что Набоков сам найдет чем заменить слова, вызвавшие возражения редактора. Впрочем, после того как глава принималась журналом, автор получал право отвергать любые предлагаемые ему подстановки и изъятия. Объяснения и дополнения, о которых время от времени просил мистер Росс (“Сколько

Я уделил столько места обсуждению отношений Набокова с “Нью-Йоркером” потому, что, на мой взгляд, читателю следует знать, как обстоит дело, и сделать собственные выводы. Основной вопрос — вопрос о честности автора — навряд ли может ставиться вообще, если редактор в состоянии доказать, что любимое предложение автора проникнуто дурной грамматикой и должно быть исправлено до того, как журнал приобретет его сочинение. С другой стороны, и журнал может недооценивать средние возможности своего потребителя, позволяющие тому усваивать аллюзивную, уклончивую, завуалированную прозу, — и в этом случае автор, как мне представляется, уступать не вправе, какие бы финансовые разочарования его неуступчивость за собой ни влекла.

Грациозность и вкус Барбары Браун, чистота и простота ее слога, искристого, как новоанглийский ручеек, суть качества, решительно не присущие автору “Убедительного доказательства”. Некоторые особенности манеры Набокова не могут не внушать раздражения, я говорю о беззаботном использовании названий, присвоенных малоизвестными учеными малоизвестным недугам, об общей его тенденции углубляться в эзотерические переживания, о его способе транслитерирования (он использует вполне приемлемую систему передачи русской речи и совершенно иную, обезображенную компромиссами систему передачи имен) или о таких причудах, как внезапное цитирование шахматной задачи (без указания решающего ее хода, а именно — слон на…). Впрочем, поклонники Набокова могут возразить мне, что автор “Алисы в Зазеркалье” поместил на фронтисписе этой книги восхитительную шахматную задачу, которой навряд ли смогли насладиться многие из его маленьких читателей.

И еще одно несомненно уязвит определенной разновидности читателя (принадлежащего, в культурном смысле, к вышесреднему классу) — позиция, занятая Набоковым по отношению к таким писателям, как Фрейд, Манн и Элиот, коих традиция и хорошие манеры учат нас уважать не меньше, чем Ленина и Генри Джеймса. Еще с двадцатых годов Набоков упражняется в грубых шуточках по адресу онейромантии и мифотворчества психоанализа. Томаса Манна он помещает в подсемейство Жюля-Ромена-Роллана-Галсворти, где-то между Эптоном и Льюисом: “Ромен, — как он неуважительно выражается, — математически равен Синклеру”. При виде вышесреднего критика, ставящего гипсовых Манна и Элиота в один ряд с мраморными Прустом и Джойсом, Набоков буквально заходится в припадке саркастического веселья. Немного найдется людей, которые согласятся с ним в том, что поэзия Элиота по существу своему банальна. Как замечательно говорит где-то мистер Клинт Брук, “обратил ли мистер Элиот внимание на этот пассаж или нет (речь идет о

И все же при всех его недостатках “Убедительное доказательство” остается значительным вкладом в нашу литературу. Это “доказательство”, являющееся “убедительным” в отношении множества вещей, и наиболее очевидна из них мысль о том, что мир наш не так уж и плох, как кажется. Нам следует поздравить мистера Набокова с тем, что он проделал работу столь же основательную, сколь и необходимую. Его мемуарам предстоит занять на книжных полках знатоков постоянное место в одном ряду с “Детством” Льва Толстого, “Молельным углом” Т.С. Элманна и “Когда цвела сирень” Барбары Браун, которой я теперь и займусь.

Перевод с английского С. Ильина